Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Anaplastisches Meningiom

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Das Arachnoidalendothel oder anaplastische Meningeom ist eine Tumorerkrankung, die vom Arachnoidalendothelgewebe ausgeht. Der Tumor gehört zur Kategorie der relativ bösartigen Tumoren und wird gemäß der WHO-Klassifikation dem dritten Malignitätsgrad zugeordnet.

Das anaplastische Meningeom ist durch schnelles Wachstum und intensives Eindringen in die umgebenden gesunden Strukturen mit anschließender Zerstörung gekennzeichnet. Der Tumor gilt als aggressiv und kann bereits nach wenigen Monaten große Ausmaße erreichen. Der maligne Prozess weist eine gut definierte strukturelle Zellatypie auf. [ 1 ]

Epidemiologie

Das anaplastische Meningeom geht von Zellen des Arachnoideums aus. Es ist der häufigste Primärtumor des zentralen Nervensystems. Es tritt am häufigsten im Bereich des Schädeldachs (konvexitales Meningeom), des Sinus sagittalis superior (parasagittales Meningeom) und der Hauptwirbelsäule auf.

Es kommt seltener vor, dass der Tumor in anderen Bereichen der Schädelbasis vorkommt:

- In der vorderen oder hinteren Schädelgrube;

- Von der Tuberositas des türkischen Sattels;

- Des Kleinhirnzeltes;

- Seitenventrikel;

- Der Sehnervenscheide.

Etwa 6 % der Meningeome sind im Wirbelkanal lokalisiert.

Das anaplastische Meningeom betrifft vor allem ältere und mittelalte Patienten. Bei Kindern tritt die Erkrankung nur vereinzelt auf. Frauen erkranken etwas häufiger als Männer, was auf häufige hormonelle Veränderungen zurückzuführen ist. [ 2 ]

Ursachen anaplastisches Meningeom

Wissenschaftler können keine eindeutige Ursache für das anaplastische Meningeom nennen. Vermutlich sind einige provozierende Faktoren mit dem Auftreten der Krankheit verbunden, zum Beispiel:

- Strahlenbelastung (nukleare, radiologische Belastung).

- Erbliche Veranlagung.

- Negative Auswirkungen von Vergiftungen, Chemikalien, die über die Atemwege, Schleimhäute und Nahrungsmittel in den Körper gelangen können.

- Traumatische Kopfverletzungen, Schädel-Hirn-Verletzungen (hauptsächlich in Form von Fernfolgen).

Mögliche Risiken können Tabakrauchen, chronische Infektionskrankheiten, das Leben in unmittelbarer Nähe von Stromleitungen, falsche Ernährung mit einem Überwiegen unnatürlicher Lebensmittel, häufiger Stress und eine negative psycho-emotionale Stimmung sein.

Ein Thema, über das wir nachdenken sollten, sind krebserregende Lebensmittel. Wir sprechen von Margarinen und gehärteten Ölen, Wurst und Halbfabrikaten, Snacks und Chips, süßen Limonaden usw. All diese Produkte verursachen irreparable Schäden, insbesondere bei geringem Konsum pflanzlicher Lebensmittel.

Zu den exogenen Faktoren gehörte schon immer die Umwelt, darunter ionisierende Strahlung, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung. Der Zusammenhang mit der Onkologie ist in diesem Fall direkt. Atypische Zellen beginnen zu wachsen, teilen sich unkontrolliert und bilden ein anaplastisches Meningeom. [ 3 ]

Risikofaktoren

Es ist wichtig, sich der Risikofaktoren bewusst zu sein, die die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung eines anaplastischen Meningeoms erhöhen:

- Fortgeschrittenes Alter;

- Onkologische Erkrankungen in der Anamnese (auch erfolgreich behandelt);

- Krebserkrankungen bei Blutsverwandten;

- Rauchen, Alkoholmissbrauch;

- Stoffwechselstörungen, Kopftrauma;

- Bestimmte Infektionsprozesse – zum Beispiel das humane Papillomavirus;

- Exposition gegenüber chemischen und toxischen Stoffen;

- Ionisierende Wirkungen (einschließlich ultravioletter Strahlen).

Das Risiko für ZNS-Neoplasien, einschließlich des anaplastischen Meningeoms, steigt vor dem Hintergrund einer Immunsuppression, die durch eine medikamentöse Therapie bei Gewebe- und Organtransplantationen hervorgerufen wird, sowie in anderen Fällen einer starken Schwächung oder Belastung des Immunsystems immer wieder an. [ 4 ]

Pathogenese

Bei manchen Patienten kann die Entwicklung eines anaplastischen Meningeoms auf eine erbliche Erkrankung zurückzuführen sein, insbesondere auf Neurofibromatose Typ I und II usw. Die meisten dieser Syndrome werden autosomal-dominant vererbt. Der Anteil der Erbkrankheiten beträgt jedoch nicht mehr als 5–6 %. Der verbleibende Prozentsatz der Fälle primärer anaplastischer Meningeome tritt sporadisch auf, d. h. ohne eindeutig definierte Ursache.

Typisch für diesen Tumorprozess ist ein diffuses Wachstum mit Eindringen (Sprossen) in benachbartes gesundes Hirngewebe.

Die Frage nach den auslösenden Faktoren bei der Entstehung eines anaplastischen Meningeoms ist weiterhin relevant. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit genetisch bedingter Erkrankungen, aber die Vererbung überwiegt nicht in allen Fällen. Mögliche Mutationen äußern sich in einer Verletzung der Chromosomenzahl und DNA-Schäden. Diese Veränderungen betreffen nicht den gesamten Organismus, sondern nur das Gewebe einer bestimmten Lokalisation. Erworbene oder generative Mutationen basieren auf dem Konzept der „Krebsfaktoren“, werden aber nicht immer „vererbt“.

Daher sollte der pathogenetische Mechanismus der Meningiomentwicklung individuell betrachtet werden. Für das Auftreten des pathologischen Prozesses sind diejenigen Personen anfälliger, deren nächste Verwandte Fälle der Krankheit hatten. Wenn es in der Familie Tumoren des zentralen Nervensystems gab, verdoppelt sich das Risiko eines anaplastischen Meningioms tatsächlich.

Symptome anaplastisches Meningeom

Die Symptomatologie des anaplastischen Meningeoms ist vielfältig und hängt hauptsächlich von der Lokalisation und Prävalenz des pathologischen Prozesses ab. Den wichtigsten Platz bei der Bestimmung des Krankheitsbildes nimmt die Beurteilung neurologischer Symptome ein.

- Allgemeine zerebrale Symptome:

- Kopfschmerzen;

- Erhöhter Blutdruck, Hydrozephalus.

- Fokale neurologische Symptome:

- Beeinträchtigung oder Verlust einiger Funktionen – insbesondere motorische und sensorische Beeinträchtigung, Funktionsstörungen der Hirnnerven, geistige und Sprachstörungen, Gedächtnisstörungen usw.;

- Krampfanfälle.

- Endokrine Störungen (wenn die Hypophyse betroffen ist).

Je nach Verlauf können aplastische Meningeome manifest und symptomlos verlaufen. Die ersten Anzeichen treten oft abrupt auf – beispielsweise in Form eines epileptiformen oder hydrozephalus-okklusiven Anfalls oder einer Blutung.

Die häufigsten Erstmanifestationen der Krankheit:

- Kopfschmerzen (dumpf, anhaltend, mit Neigung zur Verschlimmerung);

- Erbrechen, Übelkeit, die nicht mit der Nahrungsaufnahme in Zusammenhang stehen;

- Schwindel, Gleichgewichtsstörungen;

- Sehbehinderung, Sprachbehinderung;

- Anfälle;

- Verminderte Empfindung, Schwächung der Gliedmaßen, Paresen oder Lähmungen (häufiger einseitig).

Bühnen

Grad-Klassifikation von Meningeomen:

- Gutartige Neubildungen ohne Auswuchs in das umliegende Gewebe.

- Maligne Herde mit hoher Rezidivrate, relativ aggressivem und schnellem Wachstum.

- Maligne Herde mit hoher Rezidivrate, schnellem Wachstum und Beteiligung des umliegenden Hirngewebes.

Chang-Klassifizierung:

- T1 – Neoplasie mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm, mit Lokalisation im Kleinhirnwurm und dem Dach des 4. Ventrikels.

- T2 – Neoplasie mit einem Durchmesser von über 30 mm, mit Auswuchs in angrenzendes Gewebe oder mit teilweiser Füllung des 4. Ventrikels.

- T3A – ein Nidus mit einem Durchmesser von über 30 mm, der in den Bereich des Conduits cerebri oder in das Foramen Luschka und Majandie hineinwächst und einen Hydrozephalus hervorruft.

- T3B – Herde über 30 mm, die in den Hirnstamm hineinwachsen.

- T4 – Masse über 30 mm mit Hydrozephalus, verursacht durch eine Blockade des Abflussweges der Zerebrospinalflüssigkeit und mit Einsprossung in den Hirnstamm.

- M0 – keine Metastasen.

- M1 – Mikroskopisch sind Tumorzellen in der Zerebrospinalflüssigkeit erkennbar.

- M2 – Metastasierung im Subpastozoenraum des 3. und 4. Ventrikels.

- M3 – Metastasierung in den subpalatinalen Raum des Rückenmarks.

- M4 – Metastasierung außerhalb des zentralen Nervensystems.

Formen

Meningeome haben unterschiedliche histologische Artenzugehörigkeit. Nach diesem Prinzip werden folgende Arten von Pathologien unterschieden:

- Meningotheliomatöse Meningeome bestehen aus mosaikartig erscheinenden Zellen mit rundem oder ovalem Kern und moderater Chromatinmenge. Das Tumorstroma ist dünnwandig und von dünnen Bindegewebsfasern umgeben, die die Zellfelder umgeben. Die Struktur ist typisch und besteht aus einer Schichtung von Plattenepitheltumorzellen mit einem verkalkten zentralen Herd.

- Das fibröse Meningeom besteht aus parallel angeordneten, fibroblastenartigen Strukturen, die in Form von Bündeln aus Bindegewebsfasern miteinander verflochten sind. Die Form der Kerne ist länglich.

- Die Übergangsneoplasie besteht aus Elementen eines fibrösen und meningotheliomatösen Meningeoms.

- Eine psammomatöse Neoplasie umfasst viele Psammome.

- Angiomatöse Meningeome verfügen über ein gut entwickeltes Gefäßnetz.

- Das mikrozystische Meningeom besteht aus mehreren mikroskopischen Zysten, die von sternförmig angeordneten Tumorzellen umgeben sind.

- Das sekretorische Meningeom ist ein seltener Tumor, der dazu neigt, Komponenten abzusondern, die hyaline Einschlüsse bilden.

- Beim metaplastischen Meningeom kommt es zur Umwandlung von Meningothelstrukturen in Strukturen anderen Typs.

Komplikationen und Konsequenzen

Die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens eines anaplastischen Meningeoms nach der Behandlung wird auf 60–80 % geschätzt. Die Überlebensrate beträgt in der Regel nicht mehr als 2 Jahre.

Im postoperativen Stadium können sich Komplikationen infektiöser und entzündlicher Natur entwickeln, darunter Wundeiterung, Meningitis, eitrige Prozesse in den Schädelknochen usw. Solche Komplikationen erfordern eine intensive Antibiotikatherapie, manchmal auch einen wiederholten chirurgischen Eingriff. [ 5 ]

Bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen oder einer Neigung zu Bluthochdruck kann es in der ersten postoperativen Phase zu inneren Blutungen im Operationsgebiet kommen. [ 6 ]

Weitere mögliche Komplikationen sind:

- Wiederauftreten eines anaplastischen Meningeoms (Rezidiv);

- Ausbreitung von Tochtertumorherden auf andere Gewebe und Organe (Metastasierung).

Diagnose anaplastisches Meningeom

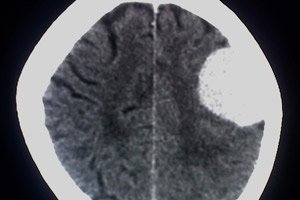

Die Magnetresonanztomographie des Gehirns gilt als diagnostischer Standard bei Verdacht auf einen Primärtumor des Zentralnervensystems. Es werden Kontrastmittelinjektion, T1-Modi ohne Kontrastverstärkung, T2-Modi, T2 FLAIR, T1 mit Kontrastverstärkung oder in drei Projektionen oder im SPGR-Modus verwendet. Diese Methoden liefern die umfassendsten Informationen über Ort, Ausmaß und Struktur des Neoplasmas, sein Eindringen in benachbarte Gewebe und sein Einsprießen in Gefäße.

Das grundlegende Kriterium für die endgültige Diagnose eines anaplastischen Meningeoms ist das Ergebnis der histologischen Analyse. Als Hauptmerkmale eines hochmalignen Tumorprozesses gelten Zellatypie, Polymorphismus, geringes Zytoplasmavolumen, hohe mitotische Aktivität, dichte Lokalisation von Zellelementen, Proliferation des Gefäßendothels, Bereiche mit punktförmigen Blutungen und Gewebenekrosen sowie eine veränderte interzelluläre Matrix.

In schweren Fällen mit einem erheblichen Mortalitätsrisiko kann die Diagnose eines anaplastischen Meningeoms auf der Grundlage klinischer und radiologischer Informationen gestellt werden. [ 7 ]

Blutuntersuchungen – allgemeine und biochemische – werden im Rahmen der Standarddiagnosemaßnahmen verordnet. Die Qualität der Blutgerinnung, die Wahrscheinlichkeit einer Anämie und entzündlicher Prozesse werden beurteilt.

- Erweiterte klinische Blutuntersuchung.

- Blutbiochemie (Harnstoff-, Kreatinin-, Gesamtprotein-, Albumin-, Gesamtbilirubin-, Laktatdehydrogenase-, Alanin-Aminotransferase-, Aspartat-Aminotransferase-Werte).

- Untersuchung des Blutgerinnungssystems, Indikatoren der Hämostase.

- Blutuntersuchungen auf Tumormarker (Plasma-AFP, Choriongonadotropin, Laktatdehydrogenase-Aktivität).

Es wird eine molekulargenetische Analyse der IDH1-IDH2-Genmutationen im Biomaterial sowie eine Bewertung der MGMT-Genmethylierung empfohlen.

In den meisten Fällen wird eine instrumentelle Diagnose gestellt:

- Mit einer CT-Untersuchung mit Kontrastmittel;

- MRT mit Kontrastmittel.

Der Nutzen frühzeitiger Diagnosemaßnahmen sollte nicht unterschätzt werden, da anaplastische Meningeome mit der Zeit schneller wachsen und aggressiver gegenüber benachbarten Geweben und Strukturen werden, was eine direkte Bedrohung für das Leben des Patienten darstellen kann. [ 8 ]

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose wird bei nicht-onkologischen Erkrankungen durchgeführt – beispielsweise bei Blutungen bei Patienten mit arteriellen oder arteriovenösen Missbildungen, bei demyelinisierenden Prozessen vom Typ Pseudotumorose, entzündlichen Erkrankungen des Gehirns (Abszesse, Toxoplasmose usw.).

Darüber hinaus werden primäre Tumorprozesse des Zentralnervensystems und Metastasen unterschieden. Zu diesem Zweck wird eine Magnetresonanztomographie durchgeführt, die anaplastische Meningeome mit relativ hoher Genauigkeit identifiziert und die Unterscheidungsmerkmale zu anderen ähnlichen Pathologien aufzeigt.

Bei entsprechender Indikation kann der behandelnde Arzt eine Computertomographie (CT) mit oder ohne Kontrastmittel, eine CT- oder MR-Angiographie, eine Magnetresonanz-Traktographie, eine funktionelle MRT mit Auswertung der motorischen Bereiche und Sprachzentren sowie eine CT- oder MR-Perfusion anordnen.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung anaplastisches Meningeom

Nicht immer ist die Lage des Meningeoms so, dass eine Entfernung problemlos möglich wäre. Eine Operation ist nur dann angezeigt, wenn das Risiko einer Schädigung wichtiger funktioneller Hirnareale nicht oder nur minimal ist.

Das anaplastische Meningeom gilt als bösartige Neubildung, obwohl es sowohl Eigenschaften bösartiger als auch gutartiger Tumoren aufweist. Der pathologische Prozess kann Hirngewebe zerstören, es komprimieren und Metastasen verbreiten. Um die Krankheit zu stoppen, werden hauptsächlich chirurgische (optimal) und radiochirurgische Verfahren eingesetzt.

Als Kontraindikation für die Durchführung einer Operation gelten:

- Das fortgeschrittene Alter des Patienten;

- Fehlender Zugang zum Nidus (z. B. sein Wachstum in den Sinus cavernosus).

Die klassische Strahlentherapie wird aufgrund ihrer Ineffektivität und der hohen Wahrscheinlichkeit einer Schädigung gesunder Bereiche des Gehirns und des Rückenmarks praktisch nicht eingesetzt. In einigen Fällen wird die Bestrahlung in Kombination mit einer chirurgischen Resektion verordnet, um den pathologischen Fokus in inoperablen Bereichen zu zerstören oder das Risiko einer Neubildung eines Meningioms zu verringern.

Die Strahlentherapie mit dem CyberKnife-Gerät gilt als eine der modernsten und schonendsten Methoden zur Entfernung von Meningeomen mit einem Durchmesser von bis zu 35–40 mm. Ein Strahl ionisierender Strahlung wird auf den Fokus gerichtet. Das Risiko einer Schädigung umliegender Strukturen wird minimiert.

Dank des CyberKnife können anaplastische Meningeome sicher entfernt werden. Der Eingriff erfolgt ambulant, ein Krankenhausaufenthalt ist nicht erforderlich. [ 9 ]

Medikamente

Es ist möglich, Chemotherapie nach individuellen Schemata zu verabreichen, [ 10 ] zum Beispiel:

- Lomustin 100 mg/m², Vincristin 1,5 mg/m², Procarbazin 70 mg/m²;

- Temozolomid als Teil einer Radiochemotherapie 75–100 mg/m²;

- Temozolomid 150–200 mg/m², Cisplatin oder Carboplatin 80 mg/m².

Bei rezidivierendem anaplastischem Meningeom sind folgende Behandlungsschemata angezeigt:

- Bevacizumab 5–10 mg/kg (Tag 1, 15) und Irinotecan 125–200 mg/m² (Tag 1, 15) alle 28 Tage;

- Bevacizumab 5–10 mg/kg (Tag 1, 15, 29) und Lomustin 90 mg/m² (Tag 1) alle 6 Wochen;

- Bevacizumab 5–10 mg/kg (Tag 1, 15) und Lomustin 40 mg/m² (Tag 1, 8, 15, 22) alle sechs Wochen;

- Bevacizumab 5–10 mg/kg (Tag 1, 15) alle 28 Tage.

Auch die Komplementärtherapie wird individuell verordnet:

- Kortikosteroide Dexamethason und Prednisolon werden in Dosierungen verabreicht, die von der Schwere der Symptome abhängen (die minimal wirksame Dosis wird verschrieben). Nach Abklingen der Symptome wird die Dosis schrittweise reduziert, bis ein vollständiger Entzug erfolgt. Gleichzeitig mit Kortikosteroiden wird die Einnahme von Gastroprotektoren (Protonenpumpenblockern) empfohlen. Bei schweren Ödemen werden zusätzlich Saluretika (Furosemid) oder osmotische Diuretika (Mannitol) verschrieben.

- Bei Anfällen oder epileptiformen Manifestationen werden Antikonvulsiva eingesetzt. Bevorzugt werden Valproinsäure, Levetiracetam und Lamotrigin. Die Anwendung von Carbamazepin, Phenobarbital und Phenytoin während einer Chemotherapie ist höchst unerwünscht. Um Anfällen vorzubeugen, werden keine Antikonvulsiva eingesetzt. Die Therapieschemata sind individuell.

- Bei Rückenmarks- oder Wirbelsäulenverletzungen werden Schmerzmittel verschrieben. Dabei handelt es sich vorwiegend um narkotische Schmerzmittel wie Fentanyl und Trimeperidin in Einzeldosen.

- Die Korrektur der Hämostase umfasst die perioperative Gabe von niedermolekularen Heparinen wie Calcium-Nadroparin, Natrium-Dalteparin usw., um einer Lungenembolie vorzubeugen. Patienten, die ständig blutverdünnende Medikamente (Aspirin, Clopidogrel) einnehmen, ersetzen diese spätestens eine Woche vor dem Eingriff durch niedermolekulare Heparine. Einen Tag vor der Operation werden die Medikamente abgesetzt und 48 Stunden nach der Operation wieder eingenommen.

Chirurgische Behandlung

Die Operation wird durchgeführt, um die Größe des anaplastischen Meningeoms so weit wie möglich zu reduzieren, den intrakraniellen Druck zu normalisieren, die neurologische Insuffizienz zu verringern und das notwendige morphologische Material zu entfernen.

Zur Durchführung der Resektion und Biopsie wird der Patient in eine spezielle neurochirurgische Abteilung oder Klinik eingewiesen, deren Spezialisten über Erfahrung in der Durchführung neuroonkologischer Eingriffe verfügen. Während der Operation müssen mikrochirurgische Techniken und ein Operationsmikroskop eingesetzt werden.

Der operative Zugang erfolgt durch Knochen-Plastik-Trepanation in der Projektion der beabsichtigten chirurgischen Manipulationen.

Wenn die Operation anatomisch nahe der motorischen Bereiche des Kortex oder der motorischen Bahnen oder in der Nähe der Kerne der Hirnnerven durchgeführt werden soll, ist zusätzlich ein intraoperatives elektrophysiologisches Monitoring vorgesehen.

Optimal ist es, innerhalb von zwei Wochen nach der Diagnose einzugreifen. Andernfalls kann es zu einer raschen Verschlechterung des neurologischen Bildes und zur Entwicklung eines lebensbedrohlichen Zustands kommen.

Um den chirurgischen Eingriff so vollständig und radikal wie möglich zu gestalten, werden Neuronavigationseinheiten und eine intraoperative Fluoreszenznavigation mit 5-Aminolävulinsäure eingesetzt.

Im postoperativen Stadium werden Patienten nach Resektion eines anaplastischen Meningeoms einer kontrastmittelverstärkten Computertomographie oder Magnetresonanztomographie unterzogen.

Verhütung

Auslöser und Präventionsmethoden für die Entstehung von Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems werden weltweit kontinuierlich untersucht. Leider werden jährlich Tausende von Menschen mit Meningeomen diagnostiziert, und die meisten dieser Patienten können aufgrund der späten Diagnose nicht geheilt werden.

Es ist wichtig, dass alle Risikofaktoren im Rahmen der individuellen Verantwortung für die eigene Gesundheit wahrgenommen werden. Empfehlungen zur Ernährung, zur Vermeidung schlechter Gewohnheiten und zum Schutz vor ultravioletter Strahlung werden von den meisten Menschen oft ignoriert. Trotz nachgewiesener und logischer Ursachen missbrauchen Menschen weiterhin Alkohol, rauchen und konsumieren Produkte mit vielen Karzinogenen.

Die einfachste und kostengünstigste Prävention besteht in erster Linie in einer gesunden Lebensführung. Dies reduziert das Risiko für anaplastische Meningeome und andere bösartige Neubildungen deutlich und erhöht die Überlebenschancen vieler Patienten, die bereits gegen die Krankheit kämpfen.

Prognose

Der Ausgang der Pathologie hängt vom Ort und der Prävalenz des anaplastischen Meningeoms ab. In vielen Fällen treten Neoplasien erneut auf und metastasieren, was die Prognose der Krankheit erheblich verschlechtert. Es ist nicht immer möglich, solche Tumorprozesse vollständig zu entfernen - zum Beispiel gibt es Schwierigkeiten bei der Resektion von Meningeomen des Falx-Tentorium-Winkels, der Schädelbasis und des Sinus cavernosus, Petroclival-Herden und multiplen Massen.

Aufgrund der vielfältigen und unklaren Symptomatik ist eine rechtzeitige Diagnose oft schwierig. Bei älteren Patienten wird das Bild des Tumorprozesses manchmal mit altersbedingten Hirnveränderungen verwechselt, was die Situation zusätzlich verschlimmert. Es ist sehr wichtig, das Problem rechtzeitig zu erkennen und den Patienten zu diagnostischen Maßnahmen – Magnetresonanztomographie und Computertomographie – sowie zur Konsultation mit einem Onkologen, Neurochirurgen oder Strahlentherapeuten zu überweisen.

Durchschnittlich kommt es bei anaplastischen Meningeomen in 70 % der Fälle zu einem Rezidiv. Die Überlebenszeit beträgt 1–2 Jahre.