Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Blut im Abstrich

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Blut im Abstrich nach einer gynäkologischen Untersuchung kann normal sein, aber auch auf eine ernsthafte Erkrankung hinweisen. Es ist wichtig, zwischen Zuständen zu unterscheiden, bei denen Blut im Abstrich ein gefährliches Symptom sein kann. Dazu müssen alle möglichen Optionen und Ursachen dieses Problems berücksichtigt werden.

Morphologische Merkmale eines Blutausstrichs

Die meisten Frauen erhalten nach einer gynäkologischen Untersuchung einen normalen Pap-Abstrich, wissen aber nicht, was sie mit dem auffälligen Ergebnis anfangen sollen. Abnorme Ergebnisse deuten jedoch in der Regel nicht auf eine ernsthafte Erkrankung hin. Wenn Sie die Ursachen eines auffälligen Pap-Abstrichs kennen und sich vor den damit verbundenen Risikofaktoren schützen, können Sie das Risiko einer schwerwiegenden Gebärmuttererkrankung verringern.

Die Gründe für das Auftreten von Blut in einem Abstrich hängen davon ab, welche Zellen überwiegend in diesem Abstrich vorkommen. Schließlich besteht Blut aus verschiedenen Zellen, und jede erfüllt ihre eigene Funktion. Dementsprechend weist der Nachweis überwiegend bestimmter Zellen auf eine bestimmte Pathologie hin.

Weiße Blutkörperchen in einem Blutausstrich sind die wichtigsten Zellen, die den menschlichen Körper schützen. Alle weißen Blutkörperchen besitzen einen Zellkern, der sie von anderen unterscheidet. Es gibt fünf Arten weißer Blutkörperchen. Sie werden in zwei Hauptklassen unterteilt: Granulozyten (einschließlich Neutrophile, Eosinophile und Basophile) und Agranulozyten (einschließlich Lymphozyten und Monozyten). Diese Klassifizierung hängt davon ab, ob sich Granula in ihrem Zytoplasma mithilfe eines Lichtmikroskops und herkömmlicher Färbetechniken unterscheiden lassen. Alle weißen Blutkörperchen sind amöbenartig und können aus Blutgefäßen in umliegendes Gewebe wandern.

Die Anzahl der weißen Blutkörperchen ist oft ein Indikator für eine Erkrankung und daher ein wichtiger Bluttest. Die normale Anzahl weißer Blutkörperchen in einem peripheren Blutausstrich liegt üblicherweise zwischen 4.000 und 10.000 weißen Blutkörperchen pro Mikroliter Blut. Sie machen bei einem gesunden Erwachsenen etwa 1 % des gesamten Blutvolumens aus und sind damit deutlich seltener als die roten Blutkörperchen (40–45 %). Dies ist normal, wenn es Teil einer gesunden Immunreaktion ist, die häufig auftritt. Manchmal ist es abnormal, wenn es neoplastischen oder autoimmunen Ursprungs ist. Ein Abfall der Anzahl unter den unteren Grenzwert wird als Leukopenie bezeichnet und deutet auf ein geschwächtes Immunsystem hin.

Leukozyten in einem gynäkologischen Abstrich können auch in geringer Menge vorhanden sein, ihre Anzahl sollte jedoch 10 Zellen nicht überschreiten. Ist ihre Zahl größer, kann man über entzündliche Veränderungen in den Zellen des Gebärmutterhalses oder des Gebärmutterkörpers nachdenken.

Thrombozyten in einem Blutausstrich sind ein Bestandteil des Blutes, dessen Funktion (zusammen mit Gerinnungsfaktoren) darin besteht, Blutungen zu stoppen, indem sie die Blutgerinnung in den Blutgefäßen einleiten. Thrombozyten haben keinen Zellkern: Sie sind Zytoplasmafragmente, die aus Megakaryozyten im Knochenmark stammen und in die Blutbahn gelangen. Diese nicht aktivierten Thrombozyten sind bikonvexe, scheibenförmige (linsenförmige) Gebilde mit einem maximalen Durchmesser von 2–3 µm. Auf einem gefärbten Blutausstrich erscheinen Thrombozyten als dunkelviolette Flecken mit etwa 20 % des Durchmessers roter Blutkörperchen. Der Ausstrich dient der Untersuchung von Thrombozyten auf Größe, Form, qualitative Anzahl und Verklumpung. Das Verhältnis von Thrombozyten zu roten Blutkörperchen liegt bei gesunden Erwachsenen zwischen 1:10 und 1:20.

Die Hauptfunktion von Thrombozyten ist die Förderung der Hämostase: der Stillung von Blutungen an der Stelle eines unterbrochenen Endothels. Sie aggregieren an der Stelle und verschließen die Öffnung, wenn die Gefäßunterbrechung physisch zu groß ist. Zunächst heften sich Thrombozyten an Substanzen außerhalb des unterbrochenen Endothels: Adhäsion. Zweitens verändern sie ihre Form, aktivieren Rezeptoren und schütten chemische Botenstoffe aus: Aktivierung. Drittens verbinden sie sich über Rezeptorbrücken miteinander: Aggregation. Die Bildung dieses Thrombozytenpfropfs (primäre Hämostase) ist mit der Aktivierung der Gerinnungskaskade verbunden, was zur Ablagerung und Bindung von Fibrin führt (sekundäre Hämostase). Das Endergebnis ist ein Gerinnsel.

Eine niedrige Thrombozytenzahl ist eine Thrombozytopenie und beruht entweder auf einer verminderten Produktion oder einem erhöhten Abbau. Eine erhöhte Thrombozytenzahl ist eine Thrombozytose und ist entweder angeboren oder auf eine unkontrollierte Produktion zurückzuführen.

Die Thrombozytenkonzentration wird entweder manuell mit einem Hämozytometer oder durch Einleiten des Blutes in einen automatischen Thrombozytenanalysator gemessen. Der Normalbereich dieser Zellen im peripheren Blut liegt bei 150.000 bis 400.000 pro Mikroliter.

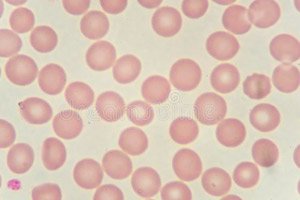

Rote Blutkörperchen in einem Blutausstrich sind die am häufigsten vorkommenden Blutzellen und transportieren Sauerstoff über den Blutkreislauf ins Körpergewebe. Ihr Zytoplasma ist reich an Hämoglobin, einem eisenhaltigen Biomolekül, das Sauerstoff binden kann und für die rote Farbe der Zellen verantwortlich ist. Die Zellmembran besteht aus Proteinen und Lipiden. Diese Struktur verleiht den Zellen wichtige Eigenschaften für ihre physiologischen Funktionen, wie beispielsweise ihre Stabilität beim Durchqueren des Blutkreislaufs und insbesondere des Kapillarnetzwerks.

Beim Menschen sind reife rote Blutkörperchen flexible, ovale, bikonvexe Scheiben. Ihnen fehlen Zellkern und die meisten Organellen, um dem Hämoglobin maximalen Platz zu bieten; man kann sie sich als Hämoglobinsäcke vorstellen. Bei Erwachsenen werden pro Sekunde etwa 2,4 Millionen neue rote Blutkörperchen produziert. Die Zellen entwickeln sich im Knochenmark und zirkulieren etwa 100–120 Tage im Körper, bevor ihre Bestandteile von Makrophagen recycelt werden. Jeder Kreislauf dauert etwa 60 Sekunden (eine Minute). Etwa ein Viertel aller Zellen im menschlichen Körper sind rote Blutkörperchen.

Wenn rote Blutkörperchen durch verengte Gefäße gestresst werden, setzen sie ATP frei, wodurch sich die Gefäßwände entspannen und erweitern und so ein normaler Blutfluss ermöglicht wird. Wenn Hämoglobinmoleküle sauerstoffarm werden, setzen rote Blutkörperchen S-Nitrosothiole frei, die ebenfalls die Blutgefäße erweitern und so mehr Blut in sauerstoffarme Körperbereiche pumpen.

Erythrozyten können Stickstoffmonoxid enzymatisch synthetisieren, indem sie L-Arginin als Substrat verwenden, ebenso wie Endothelzellen. Werden Erythrozyten physiologischen Scherkräften ausgesetzt, aktiviert dies die Stickstoffmonoxid-Synthase und den Stickstoffmonoxid-Export, was zur Regulierung des Gefäßtonus beitragen kann.

Rote Blutkörperchen spielen auch bei der Immunreaktion des Körpers eine Rolle: Wenn ihr Hämoglobin von Krankheitserregern wie Bakterien lysiert wird, setzt es freie Radikale frei, die die Zellwand und Membran des Krankheitserregers zerstören und ihn so abtöten.

Frauen haben etwa 4–5 Millionen rote Blutkörperchen pro Mikroliter (Kubikmillimeter).

Retikulozyten in einem Blutausstrich sind unreife rote Blutkörperchen, die typischerweise etwa 1 % aller roten Blutkörperchen im menschlichen Körper ausmachen. Während der Erythropoese (Bildung roter Blutkörperchen) entwickeln sich Retikulozyten und zirkulieren etwa einen Tag lang im Blutkreislauf, bevor sie sich zu reifen roten Blutkörperchen entwickeln. Sie werden Retikulozyten genannt, weil sie ein netzartiges Netzwerk aus ribosomaler RNA aufweisen, das unter dem Mikroskop mit bestimmten Färbungen sichtbar wird. Retikulozyten erscheinen etwas blauer als andere rote Blutkörperchen. Der normale Anteil an Retikulozyten im Blut hängt von der klinischen Situation ab, liegt jedoch typischerweise zwischen 0,5 % und 2,5 %. Dieser Anteil liegt im Normalbereich für normale rote Blutkörperchenwerte; wenn beispielsweise jemand anämisch ist, aber einen Retikulozytenanteil von nur 1 % aufweist, produziert das Knochenmark wahrscheinlich nicht in einem für die Anämie ausreichenden Maß neue Blutkörperchen.

Die Retikulozytenzahl ist ein guter Indikator für die Knochenmarkaktivität, da sie die aktuelle Produktion widerspiegelt und die Bestimmung der Retikulozytenzahl und des Retikulozytenproduktionsindex ermöglicht. Anhand dieser Werte lässt sich feststellen, ob ein Produktionsproblem zur Anämie beiträgt, und der Behandlungsverlauf einer Anämie lässt sich überwachen.

Mononukleäre Zellen in einem Blutausstrich sind Zellen im peripheren Blut mit einem runden Zellkern. Diese Zellen bestehen aus Lymphozyten (T-Zellen, B-Zellen, NK-Zellen) und Monozyten. Mononukleäre Zellen sind die größten weißen Blutkörperchen und können sich in Makrophagen und die myeloide Linie dendritischer Zellen differenzieren. Beim Menschen machen Lymphozyten den Großteil der mononukleären Zellpopulation aus, gefolgt von Monozyten und nur einem kleinen Prozentsatz dendritischer Zellen. Monozyten entstehen im Knochenmark aus Vorläuferzellen, den sogenannten Monoblasten, bipotenten Zellen, die sich aus hämatopoetischen Stammzellen differenzieren. Monozyten zirkulieren etwa ein bis drei Tage im Blutkreislauf und wandern dann typischerweise in Gewebe im gesamten Körper, wo sie sich in Makrophagen und dendritische Zellen differenzieren. Sie machen drei bis acht Prozent der weißen Blutkörperchen im Blut aus. Etwa die Hälfte der körpereigenen Monozyten wird als Reserve in der Milz gespeichert. Monozyten, die vom Blut in andere Gewebe wandern, differenzieren sich dann zu geweberesidenten Makrophagen oder dendritischen Zellen. Makrophagen sind für den Schutz des Gewebes vor Fremdstoffen zuständig, stehen aber auch im Verdacht, bei der Bildung wichtiger Organe wie Herz und Gehirn eine wichtige Rolle zu spielen. Sie besitzen einen großen, glatten Zellkern, ein ausgedehntes Zytoplasma und zahlreiche innere Vesikel zur Verarbeitung von Fremdmaterial.

Mononukleäre Zellen erfüllen drei Hauptfunktionen des Immunsystems: Phagozytose, Antigenpräsentation und Zytokinproduktion. Phagozytose bezeichnet die Aufnahme von Mikroben und Partikeln sowie deren anschließenden Abbau und Zerstörung. Monozyten können Phagozytose mithilfe intermediärer (opsonisierender) Proteine wie Antikörpern oder Komplementen durchführen, die den Erreger umhüllen, sowie durch die direkte Bindung an den Mikroben über Mustererkennungsrezeptoren, die Erreger erkennen. Monozyten sind außerdem in der Lage, infizierte Zellen durch antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität abzutöten.

Eosinophile im Blutausstrich gehören zu den Komponenten des Immunsystems, die für die Bekämpfung mehrzelliger Parasiten und einiger Infektionen verantwortlich sind. Diese Zellen sind eosinophil oder „säureliebend“ aufgrund ihrer großen azidophilen zytoplasmatischen Granula, die ihre Affinität zu Säuren zeigen. Im Inneren der Zellen befinden sich kleine Granula, die zahlreiche chemische Mediatoren wie eosinophile Peroxidase, Ribonuklease (RNase), Desoxyribonuklease (DNase) und Lipase enthalten. Diese Mediatoren werden nach der Aktivierung der Eosinophilen durch einen Prozess namens Degranulation freigesetzt und wirken toxisch auf das Parasitengewebe.

Eosinophile machen etwa 1–3 % der weißen Blutkörperchen aus. Sie verbleiben 8–12 Stunden im Blutkreislauf und können ohne Stimulation weitere 8–12 Tage im Gewebe überleben.

Es gibt auch Eosinophile, die eine Rolle bei der Bekämpfung von Virusinfektionen spielen, wie die Fülle an RNasen in ihren Granula zeigt, und beim Abbau von Fibrin bei Entzündungen. Eosinophile sind neben Basophilen und Mastzellen wichtige Mediatoren allergischer Reaktionen und der Pathogenese von Asthma und werden mit der Schwere der Erkrankung in Verbindung gebracht.

Gründe für das Auftreten von Blut in einem Abstrich

Blut im Abstrich nach einer Vaginaluntersuchung ist normal, da trotz der schonenden Methode eine leichte Verletzung der Endothelschleimhaut auftreten kann. Dies kann sowohl bei Schwangeren als auch bei Nichtschwangeren vorkommen. Der Gebärmutterhals und der Vaginalbereich sind sehr empfindlich und weisen Blutzellen in unmittelbarer Nähe der Oberfläche auf. Bei einem normalen Routineabstrich kann selbst die normale Reinigung zu leichten Blutungen führen. Normalerweise hört die Blutung von selbst auf. Befindet sich jedoch eine erhebliche Menge Blut im Abstrich und sind verschiedene Blutzellen vorhanden, muss nach der Ursache gesucht werden.

Warum wird bei Frauen ein Abstrich durchgeführt? Bei jeder Vorsorgeuntersuchung wird ein Abstrich entnommen. Der Begriff „Vorsorgeuntersuchung“ legt nahe, dass er durchgeführt wird, um Pathologien rechtzeitig auszuschließen. Beim Gebärmutterhalskrebs-Screening wird abnormales Gewebe erkannt. Um frühzeitig Neoplasien zu erkennen und zu behandeln, dient das Screening der Sekundärprävention. Zu den Screeningmethoden gehören der Pap-Test (auch Pap-Abstrich genannt), die Flüssigzytologie, der HPV-DNA-Test und die visuelle Untersuchung mit Essigsäure. Vielversprechende Screeningmethoden, die in ressourcenarmen Gebieten in Entwicklungsländern eingesetzt werden können, sind der HPV-DNA-Test und die visuelle Untersuchung.

Mithilfe der konventionellen Zytologie können wir Zellen identifizieren und pathologische Veränderungen vermuten.

Die Gründe für das Auftreten von Blut in einem gynäkologischen Abstrich bei Frauen im gebärfähigen Alter sind folgende:

- Hormonelles Ungleichgewicht;

- Eileiter- oder Eileiterschwangerschaft (bei der Untersuchung kann eine falsche Fixierung des Embryos zu einer teilweisen oder vollständigen Ablösung der Plazenta und zu Blutungen führen);

- Bei einer Placenta accreta handelt es sich um eine Schwangerschaft, bei der sich die Plazenta in der Nähe oder in der Nähe des Gebärmutterhalses befindet;

- Uterusmyome (die knotige Form kann bei der Untersuchung häufig bluten);

- Bestimmte Arten von Zysten und Tumoren (z. B. ist ein Polyp eine fingerartige Ausstülpung des Gebärmutterhalses, die mit Blut gefüllt ist und bluten kann);

- Endometriose (betrifft die Lage von Bereichen der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle, die zu periodischen Blutungen neigen);

- Verwendung von Verhütungsmitteln (bei nicht schwangeren Frauen ist die Wahrscheinlichkeit einer Blutung höher, wenn Sie die Antibabypille einnehmen, die den Hormonspiegel erhöht und den Gebärmutterhals empfindlicher macht);

- Intrauterinpessare (erhöhen das Risiko eines zusätzlichen Traumas);

- Infektionen: Vaginitis kann durch Hefen, Bakterien und Trichomonaden verursacht werden.

Bei Frauen nach der Menopause können die Gründe für das Auftreten von Blut im Abstrich auf die folgenden Fälle beschränkt sein:

- Wirkung der Hormonersatztherapie;

- Gebärmutterhalskrebs oder andere Krebsarten;

- Einige Tumore (nicht krebsartig);

- Atrophische Vaginitis (macht die Schleimhaut sehr trocken und anfällig für Verletzungen).

Risikofaktoren

Die Risikofaktoren für Blut im Abstrich während der Schwangerschaft sind höher, aber in solchen Fällen liegt meist keine Krankheit vor. Bei Schwangeren sind die Blutgefäße empfindlicher und bluten leichter. Schwangere sollten im Rahmen der routinemäßigen Schwangerschaftsvorsorge frühzeitig einen Abstrich machen lassen.

Klinische Manifestationen von Pathologien, die von einem abnormalen Abstrich begleitet werden

Bei einer bestimmten Pathologie des weiblichen Fortpflanzungssystems treten die Symptome möglicherweise nicht sofort auf. Deshalb ist eine jährliche Untersuchung mit Abstrich so wichtig. Manchmal treten jedoch Manifestationen von Pathologien auf, denen eine Frau keine Beachtung schenkt.

Blut kann bei einem Abstrich aus dem Gebärmutterhalskanal auftreten, wenn sich eine Frau in der sekretorischen Phase des Zyklus befindet und die Gefäße oberflächlich liegen. Wenn wir jedoch von Pathologie sprechen, kann Blut bei Krebs auftreten. Es ist mit einem abnormalen Wachstum von Zellen verbunden, die in andere Körperteile eindringen oder sich dort ausbreiten können. Erste Anzeichen sind meist lokale Veränderungen, die im Abstrich festgestellt werden. Spätere Symptome können abnorme Vaginalblutungen und Schmerzen sein.

In über 90 % der Fälle handelt es sich um eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus.

Vaginale Blutungen, Kontaktblutungen (eine der häufigsten Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr) oder (selten) eine vaginale Masse können auf eine bösartige Erkrankung hinweisen. Bei fortgeschrittener Erkrankung können Metastasen im Bauchraum, in der Lunge oder anderswo auftreten.

Ein weiterer Grund für Blutungen nach einem Pap-Abstrich kann ein gutartiger Tumor sein: Uterusmyome. Uterusmyome sind Knoten aus glatten Muskelzellen und faserigem Bindegewebe, die sich in der Gebärmutterwand bilden. Die Knoten können innerhalb der Gebärmutterwand wachsen oder in die Gebärmutterhöhle oder auf die äußere Oberfläche der Gebärmutter hineinragen. Die meisten Myome treten bei Frauen im gebärfähigen Alter auf, bei jüngeren Frauen sind sie selten.

Die ersten Anzeichen von Uterusmyomen können erst auftreten, wenn sie eine signifikante Größe erreichen. Wird eine Frau nicht rechtzeitig untersucht, werden Myome erst spät erkannt. Symptome von Myomen können sich nach einem Abstrich als Blutung äußern. Dies erklärt sich dadurch, dass der Knoten traumatisiert ist, was zu leichten Blutungen führt. Dies trägt jedoch zu einer frühzeitigen Diagnose bei.

Endometriose ist eine häufige Ursache für Blut im Pap-Abstrich bei Frauen im gebärfähigen Alter. Der Name Endometriose leitet sich vom Wort „Endometrium“ ab, dem Gewebe, das die Innenseite der Gebärmutter auskleidet. Bei Endometriose befindet sich Gewebe, das wie Endometriumgewebe aussieht und sich auch so verhält, außerhalb der Gebärmutter, meist in der Bauchhöhle.

Am Ende jedes Zyklus, wenn Hormone die Gebärmutter zur Sekretion anregen, blutet das außerhalb der Gebärmutter wachsende Endometriumgewebe. Das Gewebe um den Bereich der Endometriose kann sich entzünden oder anschwellen. Entzündungen können Narbengewebe im Bereich der Endometriose verursachen.

Das häufigste Symptom ist eine Blutung beim Abstrich. Weitere Symptome können Schmerzen, insbesondere starke Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhoe), sein, die während oder nach sexueller Aktivität im Unterleib oder im unteren Rückenbereich auftreten können. Unfruchtbarkeit tritt bei 30–40 % der Frauen mit Endometriose auf.

Infektionen sind eine der Ursachen für Vaginitis unterschiedlichen Schweregrades. Chlamydien sind ein Erreger, der Vaginitis verursachen kann. Diese Parasiten befinden sich in den Zellen und werden daher bei der Untersuchung eines Abstrichs selten nachgewiesen. Zu den Symptomen bei Frauen kann vaginaler Ausfluss, auch blutiger, gehören. Bei Frauen im gebärfähigen Alter kann dieser Erreger Unfruchtbarkeit verursachen. Da der Nachweis im Vaginalabstrich jedoch schwierig ist, ist auch bei einem negativen zytologischen Abstrich ein Bluttest auf den Erreger erforderlich. Sind Antikörper gegen Chlamydien im Blut vorhanden, jedoch nicht im Abstrich, deutet dies auf eine aktive Chlamydieninfektion hin.

Ähnlich verhält es sich mit Ureaplasma. Der Erreger gehört ebenfalls zu den intrazellulären Parasiten. Wenn also Antikörper gegen Ureaplasma im Blut, aber nicht im Abstrich vorhanden sind, besteht die Infektion weiterhin im Körper.

Trypanosoma im Blutausstrich ist ein Symptom einer schweren Erkrankung. Trypanosoma ist eine Gattung einzelliger parasitärer Flagellaten. Die meisten Arten werden durch blutsaugende Wirbellose übertragen, wobei es zwischen den verschiedenen Arten unterschiedliche Mechanismen gibt. Trypanosomen infizieren viele Wirte und verursachen eine Vielzahl von Krankheiten, darunter auch tödliche. Bei Verdacht auf diesen Erreger wird eine gründliche Untersuchung, auch im Blut, durchgeführt. Da die intrazellulären Stadien des Trypanosomen-Lebenszyklus üblicherweise in menschlichen roten Blutkörperchen gefunden werden, wird zwangsläufig ein Ausstrich untersucht. Ist darin Trypanosoma nachgewiesen, ist die Diagnose bestätigt.

Das Cytomegalievirus ist ein intrazellulär persistentes Virus beim Menschen. Frauen sind oft besorgt über die Ergebnisse eines Tests auf dieses Virus vor der Planung einer Schwangerschaft. Wenn das Cytomegalievirus im Abstrich, aber nicht im Blut nachgewiesen wird, deutet dies nicht auf eine aktive Infektion hin. Schließlich kann es lebenslang in Zellen vorhanden sein, ohne dass die Frau erkrankt. Daher besteht kein Grund zur Sorge, wenn die Akute-Phase-Antikörper (M) negativ sind.

Die Folgen und Komplikationen hängen von der Pathologie ab, die die Blutung oder den schlechten Abstrich verursacht hat. Wenn der Prozess bösartig ist, können die Folgen einer unbehandelten Pathologie tödlich sein.

Behandlung

Was tun, wenn der zytologische Abstrich negativ ausfällt? Natürlich hängt alles davon ab, welche Zellen nachgewiesen werden. Werden in der mitgelieferten Zervixzytologie verdächtige Zellen festgestellt, empfiehlt das Labor eine Kolposkopie. Bei der Kolposkopie wird die Gebärmutter durch Vergrößerung unter dem Mikroskop untersucht. Der Arzt kann die Gebärmutterschleimhaut und die Öffnungen der Eileiter sehen, die bei einer normalen Untersuchung nicht sichtbar sind. Dieses Verfahren ist minimalinvasiv und ermöglicht einen direkten Blick auf die Gebärmutterschleimhaut und die Entnahme einer Probe für eine Biopsie.

Die Behandlung muss ätiologisch erfolgen. Wenn die Ursache für Blut im Abstrich eine bestätigte Krebserkrankung ist, sollte die Behandlung unter keinen Umständen verzögert werden. Da Gebärmutterhalskrebs strahlenempfindlich ist, kann Bestrahlung in allen Stadien eingesetzt werden. Eine Operation kann bessere Ergebnisse erzielen als radiologische Verfahren. Darüber hinaus kann eine Chemotherapie in bestimmten Stadien oder in Kombination mit anderen Methoden eingesetzt werden.

Uterusmyome werden im Frühstadium ihrer Entwicklung nicht aktiv behandelt. Während ihres Wachstums können hormonelle Kombinationspräparate eingesetzt werden. Bei großen Ausmaßen ist eine chirurgische Behandlung erforderlich.

Obwohl Endometriose nicht heilbar ist, gibt es zwei Behandlungsmöglichkeiten: Schmerztherapie und Behandlung endometriosebedingter Unfruchtbarkeit. Bei vielen Frauen wird der Prozess durch die Menopause (natürlich oder operativ) abgeschwächt. Bei Frauen im gebärfähigen Alter wird Endometriose einfach behandelt: Ziel ist es, Schmerzen zu lindern, das Fortschreiten des Prozesses zu verlangsamen und gegebenenfalls die Fruchtbarkeit wiederherzustellen oder zu erhalten. In der Regel wird die Diagnose Endometriose zum Zeitpunkt der Operation bestätigt, woraufhin ablative Maßnahmen ergriffen werden können. Bei der Endometriose-Ablation (Verbrennen und Verdampfen der Läsionen mit einem elektrischen Gerät) tritt nach dem Eingriff häufig ein kurzfristiges Rezidiv auf.

Eine konservative Behandlung kann das Risiko eines Rückfalls erhöhen.

Infektionen, die Blut im Ausstrich oder andere Ausflussarten verursachen, erfordern eine aktive medikamentöse Behandlung. Die Medikamente werden je nach Erreger und dessen Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Medikamenten eingesetzt. Es ist zu berücksichtigen, dass Infektionen des Genitaltrakts meist durch intrazelluläre Erreger verursacht werden, sodass die Behandlung mit antibakteriellen Medikamenten lange dauern kann.

Traditionelle Behandlungsmethoden und Homöopathie werden nicht angewendet, da aktive Infektionsprozesse oder neoplastische Prozesse nicht solchen Behandlungsarten unterliegen. Wenn traditionelle Methoden über einen längeren Zeitraum ohne medikamentöse Therapie angewendet werden, kann dies zu Komplikationen führen.

Verhütung

Die Vorbeugung schlechter Ergebnisse in der Abstrichzytologie dient der Erhaltung der Gesundheit des weiblichen Fortpflanzungssystems. Es ist sehr wichtig, sich rechtzeitig Vorsorgeuntersuchungen zu unterziehen, da dies der Schlüssel zur rechtzeitigen Diagnose der Krankheit ist.

Vorhersage

Die Prognose ist in den meisten Fällen positiv, wenn Blut im Abstrich auftritt, da dies in der Regel eine normale Reaktion ist. Liegt eine Pathologie vor, können Sie anhand des Abstrichs deren Typ recht informativ bestimmen und rechtzeitig mit der Behandlung beginnen.

Das Auftreten von Blut in einem zytologischen Abstrich während einer gynäkologischen Untersuchung kann Frauen manchmal erschrecken. Aber es ist nicht immer so beängstigend, denn alles hängt davon ab, welche Blutbestandteile dort gefunden werden. Sie sollten immer auf die vollständigen Ergebnisse der Untersuchung warten und diese mit dem Arzt besprechen, ohne vorher in Panik zu geraten und ohne Selbstmedikation.

[

[