Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Mitralklappeninsuffizienz

Facharzt des Artikels

Last reviewed: 04.07.2025

Eine Mitralklappeninsuffizienz ist eine Undichtigkeit der Mitralklappe, die während der Systole zu einem Blutfluss vom linken Ventrikel (LV) in den linken Vorhof führt. Symptome einer Mitralklappeninsuffizienz sind Herzklopfen, Dyspnoe und ein holosystolisches Herzgeräusch an der Herzspitze. Die Diagnose einer Mitralklappeninsuffizienz wird durch körperliche Untersuchung und Echokardiographie gestellt. Patienten mit leichter, asymptomatischer Mitralklappeninsuffizienz sollten überwacht werden. Eine fortschreitende oder symptomatische Mitralklappeninsuffizienz ist jedoch eine Indikation für eine Mitralklappenreparatur oder einen Mitralklappenersatz.

Ursachen Mitralinsuffizienz

Zu den häufigsten Ursachen zählen Mitralklappenprolaps, ischämische Papillarmuskeldysfunktion, rheumatisches Fieber und eine Erweiterung des Mitralklappenrings infolge einer systolischen Dysfunktion und einer Dilatation des linken Ventrikels.

Eine Mitralklappeninsuffizienz kann akut oder chronisch sein. Ursachen einer akuten Mitralklappeninsuffizienz sind eine ischämische Dysfunktion oder Ruptur des Papillarmuskels, eine infektiöse Endokarditis, akutes rheumatisches Fieber, eine spontane, traumatische oder ischämische Ruptur oder Avulsion der Mitralklappensegel oder des subvalvulären Apparates, eine akute Dilatation des linken Ventrikels aufgrund einer Myokarditis oder Ischämie sowie das mechanische Versagen einer künstlichen Mitralklappe.

Häufige Ursachen einer chronischen Mitralklappeninsuffizienz ähneln denen einer akuten Mitralklappeninsuffizienz und umfassen ebenfalls einen Mitralklappenprolaps (MVP), eine Dilatation des Mitralklappenannulus und eine nichtischämische Papillarmuskeldysfunktion (z. B. aufgrund einer Dilatation des linken Ventrikels). Zu den seltenen Ursachen einer chronischen Mitralklappeninsuffizienz zählen ein Vorhofmyxom, ein angeborener Endokarddefekt mit Spaltung des vorderen Klappensegels, systemischer Lupus erythematodes, Akromegalie und eine Mitralklappenanulusverkalkung (vor allem bei älteren Frauen).

Bei Neugeborenen sind die häufigsten Ursachen einer Mitralklappeninsuffizienz eine Papillarmuskeldysfunktion, eine Endokardfibroelastose, eine akute Myokarditis, eine Mitralklappenspalte mit oder ohne Endokardbasisdefekt und eine myxomatöse Degeneration der Mitralklappe. Eine Mitralklappeninsuffizienz kann mit einer Mitralstenose einhergehen, wenn die verdickten Klappensegel nicht schließen.

Eine akute Mitralklappeninsuffizienz kann ein akutes Lungenödem und eine biventrikuläre Insuffizienz mit kardiogenem Schock, Atemstillstand oder plötzlichem Herztod verursachen. Zu den Komplikationen einer chronischen Mitralklappeninsuffizienz gehören eine allmähliche Vergrößerung des linken Vorhofs (LA), eine Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels, die zunächst den Regurgitationsfluss kompensiert (Erhalt des Schlagvolumens), schließlich aber dekompensiert (Abnahme des Schlagvolumens); Vorhofflimmern (AF) mit Thromboembolie und eine infektiöse Endokarditis.

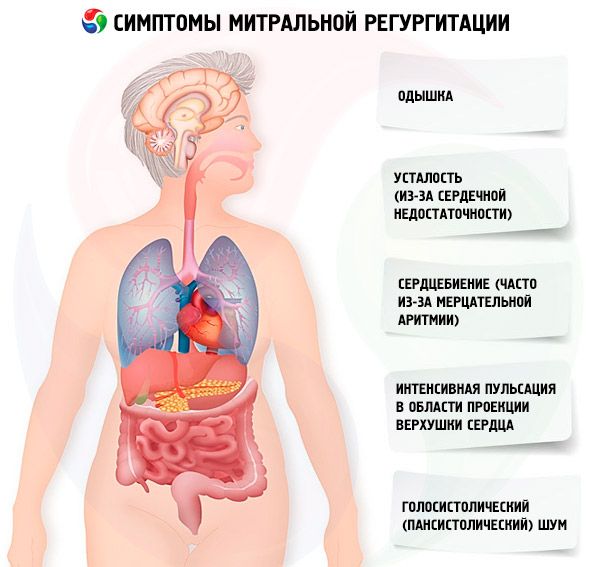

Symptome Mitralinsuffizienz

Eine akute Mitralklappeninsuffizienz verursacht ähnliche Symptome wie eine akute Herzinsuffizienz und einen kardiogenen Schock. Die meisten Patienten mit chronischer Mitralklappeninsuffizienz sind zunächst asymptomatisch, und die klinischen Manifestationen entwickeln sich allmählich mit der Vergrößerung des linken Vorhofs, dem Anstieg des Lungendrucks und der Umgestaltung des linken Ventrikels. Zu den Symptomen gehören Kurzatmigkeit, Müdigkeit (aufgrund der Herzinsuffizienz) und Herzklopfen (oft aufgrund von Vorhofflimmern). Gelegentlich entwickeln Patienten eine Endokarditis (Fieber, Gewichtsverlust, Embolie).

Symptome treten auf, wenn die Mitralklappeninsuffizienz mittelschwer oder schwer wird. Inspektion und Palpation können ein starkes Pulsieren im Bereich der Herzspitzenprojektion und ausgeprägte Bewegungen des linken parasternalen Bereichs aufgrund eines vergrößerten linken Vorhofs zeigen. Verstärkte, vergrößerte und nach unten und links verlagerte linksventrikuläre Kontraktionen deuten auf eine linksventrikuläre Hypertrophie und Dilatation hin. Bei schwerer Mitralklappeninsuffizienz aufgrund eines vergrößerten linken Vorhofs kommt es zu einem diffusen präkordialen Anstieg des Brustgewebes, der eine Verlagerung des Herzens nach vorn verursacht. In schweren Fällen kann ein Regurgitationsgeräusch (oder Schwirren) auftreten.

Bei der Auskultation kann der erste Herzton (S1) abgeschwächt sein oder fehlen, wenn die Klappensegel starr sind (z. B. bei kombinierter Mitralstenose und Mitralklappeninsuffizienz aufgrund einer rheumatischen Herzerkrankung). Bei weichen Klappensegeln ist er jedoch in der Regel vorhanden. Der zweite Herzton (S2) kann gespalten sein, sofern sich keine schwere pulmonal-arterielle Hypertonie entwickelt hat. Der dritte Herzton (S3), dessen Lautstärke an der Herzspitze proportional zum Grad der Mitralklappeninsuffizienz ist, spiegelt eine ausgeprägte Dilatation des linken Ventrikels wider. Der vierte Herzton (S4) ist charakteristisch für einen kürzlich aufgetretenen Ruptur der Chordae, bei dem der linke Ventrikel nicht genügend Zeit zur Dilatation hatte.

Das Hauptsymptom einer Mitralklappeninsuffizienz ist ein holosystolisches (pansystolisches) Geräusch, das am besten an der Herzspitze mit Stethoskop und Zwerchfell zu hören ist, wenn der Patient auf der linken Seite liegt. Bei einer mittelschweren Mitralklappeninsuffizienz ist das systolische Geräusch hochfrequent oder blasend, wird aber mit zunehmendem Blutfluss tief- oder mittelfrequent. Das Geräusch beginnt bei S1 unter Bedingungen, die eine Insuffizienz der Klappensegel während der Systole verursachen (z. B. Zerstörung), beginnt aber oft nach S2 (z. B. wenn die Kammerdilatation während der Systole den Klappenapparat verzerrt oder wenn eine Myokardischämie oder -fibrose die Dynamik verändert). Beginnt das Geräusch nach S2, setzt es sich immer bis S3 fort. Das Geräusch strahlt nach vorn in die linke Achselhöhle aus; die Intensität kann gleich bleiben oder variieren. Wenn die Intensität variiert, neigt das Geräusch dazu, in Richtung S2 an Lautstärke zuzunehmen. Das Mitralklappeninsuffizienzgeräusch verstärkt sich beim Händeschütteln oder in der Hocke, da der Gefäßwiderstand zunimmt und die Insuffizienz in den linken Vorhof verstärkt wird. Die Intensität des Geräusches nimmt ab, wenn der Patient steht oder das Valsalva-Manöver durchführt. Ein kurzes, undeutliches mittdiastolisches Geräusch aufgrund des starken mitraldiastolischen Blutflusses kann unmittelbar auf S2 folgen oder scheinbar mit diesem verbunden sein.

Das Geräusch einer Mitralklappeninsuffizienz kann mit dem einer Trikuspidalklappeninsuffizienz verwechselt werden, bei letzterer verstärkt sich das Geräusch jedoch beim Einatmen.

Wo tut es weh?

Diagnose Mitralinsuffizienz

Die vorläufige Diagnose wird klinisch gestellt und durch eine Echokardiographie bestätigt. Die Doppler-Echokardiographie dient zur Erkennung des Regurgitationsflusses und zur Beurteilung seines Schweregrads. Die zweidimensionale Echokardiographie dient zur Identifizierung der Ursache der Mitralklappeninsuffizienz und zur Erkennung einer pulmonal-arteriellen Hypertonie.

Bei Verdacht auf Endokarditis oder Klappenthromben kann eine transösophageale Echokardiographie (TEE) eine detailliertere Darstellung der Mitralklappe und des linken Vorhofs ermöglichen. Eine TEE ist auch dann angezeigt, wenn eine Mitralklappenreparatur anstelle eines Mitralklappenersatzes geplant ist, da sie das Fehlen einer schweren Fibrose und Verkalkung bestätigen kann.

Zunächst werden üblicherweise ein EKG und eine Röntgenaufnahme des Thorax durchgeführt. Das EKG kann eine Vergrößerung des linken Vorhofs und eine Hypertrophie des linken Ventrikels mit oder ohne Ischämie zeigen. Bei einer akuten Mitralklappeninsuffizienz liegt meist ein Sinusrhythmus vor, da keine Zeit für die Dehnung und Umgestaltung des Vorhofs blieb.

Röntgenaufnahmen des Brustkorbs bei akuter Mitralklappeninsuffizienz können ein Lungenödem nachweisen. Veränderungen des Herzschattens werden nur bei gleichzeitiger chronischer Pathologie erkannt. Röntgenaufnahmen des Brustkorbs bei chronischer Mitralklappeninsuffizienz können eine Vergrößerung des linken Vorhofs und des linken Ventrikels zeigen. Auch bei Herzinsuffizienz sind Gefäßstauungen und Lungenödeme möglich. Bei etwa 10 % der Patienten ist die Gefäßstauung in der Lunge auf den rechten Oberlappen beschränkt. Diese Variante ist wahrscheinlich mit einer Erweiterung des rechten Oberlappens und der zentralen Lungenvenen aufgrund einer selektiven Regurgitation in diese Venen verbunden.

Eine Herzkatheteruntersuchung wird vor Operationen durchgeführt, hauptsächlich um eine koronare Herzkrankheit festzustellen. Eine ausgeprägte systolische Vorhofwelle wird durch Messung des pulmonalarteriellen Verschlussdrucks (pulmonalkapillären Verschlussdrucks) während der Ventrikelsystole erkannt. Mittels Ventrikulographie kann eine Mitralklappeninsuffizienz quantifiziert werden.

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Mitralinsuffizienz

Eine akute Mitralklappeninsuffizienz ist eine Indikation für eine notfallmäßige Mitralklappenreparatur oder einen Mitralklappenersatz. Patienten mit ischämischer Papillarmuskelruptur benötigen möglicherweise auch eine Koronarrevaskularisation. Natriumnitroprussid oder Nitroglycerin können vor der Operation verabreicht werden, um die Nachlast zu senken und so das Schlagvolumen zu verbessern und das Ventrikelvolumen sowie die Insuffizienz zu reduzieren.

Die radikale Behandlung einer chronischen Mitralklappeninsuffizienz besteht in einer plastischen Operation oder einem Mitralklappenersatz. Bei Patienten mit asymptomatischer oder mittelschwerer chronischer Mitralklappeninsuffizienz und ohne pulmonal-arterielle Hypertonie oder Vorhofflimmern kann jedoch eine regelmäßige Überwachung ausreichend sein.

Der ideale Zeitpunkt für einen chirurgischen Eingriff ist nicht definiert, aber die Durchführung eines chirurgischen Eingriffs vor einer ventrikulären Dekompensation (echokardiographisch enddiastolischer Durchmesser > 7 cm, endsystolischer Durchmesser > 4,5 cm, Auswurffraktion < 60 %) verbessert die Ergebnisse und reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Verschlechterung der linksventrikulären Funktion. Nach der Dekompensation hängt die Ventrikelfunktion von der Verringerung der Nachlast der Mitralklappeninsuffizienz ab, und bei etwa 50 % der Patienten mit Dekompensation führt ein Klappenersatz zu einer deutlichen Verringerung der Auswurffraktion. Bei Patienten mit mittelschwerer Mitralklappeninsuffizienz und erheblicher koronarer Herzkrankheit beträgt die perioperative Mortalität 1,5 % bei alleiniger Koronararterien-Bypass-Operation und 25 % bei gleichzeitigem Klappenersatz. Wenn technisch machbar, ist die Klappenreparatur einem Klappenersatz vorzuziehen; Die perioperative Mortalität beträgt 2–4 % (im Vergleich zu 5–10 % bei Prothesen) und die Langzeitprognose ist recht gut (80–94 % Überleben für 5–10 Jahre im Vergleich zu 40–60 % bei Prothesen).

Eine Antibiotikaprophylaxe ist vor Eingriffen angezeigt, die eine Bakteriämie verursachen können. Bei mittelschwerer rheumatischer Mitralklappeninsuffizienz wird die kontinuierliche Einnahme von Penicillin bis etwa zum 30. Lebensjahr empfohlen, um ein Wiederauftreten eines akuten rheumatischen Fiebers zu verhindern. In den meisten westlichen Ländern ist rheumatisches Fieber nach dem 30. Lebensjahr extrem selten, was die Dauer der notwendigen Prophylaxe begrenzt. Da eine langfristige Antibiotikatherapie zur Resistenzentwicklung bei Erregern führen kann, die eine Endokarditis verursachen können, können Patienten, die chronisch Penicillin erhalten, zur Vorbeugung einer Endokarditis weitere Antibiotika erhalten.

Antikoagulanzien werden zur Vorbeugung von Thromboembolien bei Patienten mit Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern eingesetzt. Obwohl eine schwere Mitralklappeninsuffizienz dazu neigt, Vorhofthromben zu trennen und so eine Thrombose bis zu einem gewissen Grad zu verhindern, empfehlen die meisten Kardiologen den Einsatz von Antikoagulanzien.

Prognose

Die Prognose hängt von der Funktion des linken Ventrikels, dem Schweregrad und der Dauer der Mitralklappeninsuffizienz sowie deren Schweregrad und Ursache ab. Sobald die Mitralklappeninsuffizienz schwerwiegend wird, entwickeln etwa 10 % der Patienten jährlich klinische Manifestationen einer Mitralklappeninsuffizienz. Etwa 10 % der Patienten mit chronischer Mitralklappeninsuffizienz aufgrund eines Mitralklappenprolaps benötigen einen chirurgischen Eingriff.

[ 25 ]

[ 25 ]