Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Piloides Astrozytom

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Der medizinische Begriff „pilozytisches Astrozytom“ bezeichnet Neoplasien, die früher als zystische zerebrale Astrozytome bezeichnet wurden, entweder hypothalamisch-parietale Gliome oder juvenile pilozytische Astrozytome. Der Tumor geht von Neuroglia aus und betrifft am häufigsten Kinder und Jugendliche, kann aber auch bei älteren Menschen auftreten. Der Tumor kann gutartig oder bösartig sein. Die Behandlung erfolgt überwiegend chirurgisch. [ 1 ]

Epidemiologie

Der Name „Piloid“ ist seit den 1930er Jahren bekannt. Er wurde verwendet, um Astrozytome mit haarartigen, bipolaren Verzweigungen in ihrer Zellstruktur zu beschreiben. Heute ist das Piloidastrozytom ein Tumor, der früher viele Namen hatte, darunter „polares Spongioblastom“, „juveniles Astrozytom“ und andere. Das Piloidastrozytom gehört zur Kategorie der Neoplasien geringer Malignität: gemäß der WHO-Klassifikation von Tumorprozessen – Grad I.

Das Piloidastrozytom ist die häufigste Hirntumorerkrankung in der Pädiatrie. Es macht mehr als 30 % aller Gliome aus, die sich zwischen dem Neugeborenenalter und dem 14. Lebensjahr entwickeln, und mehr als 17 % aller primären Hirntumoren im Kindesalter. Neben Kindern tritt die Erkrankung auch häufig bei jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 24 Jahren auf. Bei Patienten über 50 Jahren tritt die Erkrankung seltener auf.

Piloides Astrozytom kann sich in jedem Bereich des zentralen Nervensystems entwickeln. Häufig betrifft die Erkrankung den Sehnerv, den Hypothalamus/Chiasma, die Großhirnhemisphären, die Basalganglien/den Thalamus und den Hirnstamm. Die überwiegende Mehrheit dieser Neoplasien sind jedoch entweder piloide Astrozytome des Kleinhirns oder Hirnstammtumoren.

Ursachen piloides Astrozytom

Die Ursachen für die Entstehung eines Piloidastrozytoms sind derzeit noch wenig erforscht. Vermutlich bilden sich einige Tumorarten bereits in der Embryonalentwicklung. Wissenschaftler konnten den Entstehungsmechanismus dieser Krankheit jedoch noch nicht nachvollziehen. Ebenso wenig ist bekannt, wie sich die Entwicklung der Krankheit verhindern oder blockieren lässt.

In einigen Fällen wird es durch Strahlenexposition im Kopf- oder Halsbereich zur Behandlung einer anderen Erkrankung verursacht. Das Risiko eines Piloidastrozytoms ist bei Patienten mit Neurofibromatose Typ 2 und Brustdrüsentumoren etwas erhöht. Hormonelle Faktoren – insbesondere der Progesteron-, Östrogen- und Androgenspiegel – können eine Rolle spielen.

Neurochirurgische Onkologen verfügen heute über etwas mehr Informationen über das Piloidastrozytom als noch vor 20–30 Jahren. Dennoch gibt es noch viele ungeklärte Fragen zur Entstehung dieser Erkrankung. Zu den möglichen Ursachen des Tumors zählen sicherlich radiokausale Effekte, der Einfluss von Onkoviren, genetische Prädisposition, negative Auswirkungen schlechter Gewohnheiten, ökologische Faktoren und berufliche Gefahren. [ 2 ]

Risikofaktoren

Experten können derzeit keinen einzigen garantierten Risikofaktor für die Entwicklung eines Piloidastrozytoms benennen. Dennoch liegen Informationen über vermutete Faktoren vor:

- Alter. Die höchste Anzahl piloider Astrozytome wird zwischen dem 0. und 14. Lebensjahr gemeldet.

- Umwelteinflüsse. Regelmäßiger Kontakt mit Pestiziden, Erdölprodukten, Lösungsmitteln, Polyvinylchlorid usw. spielt eine besonders ungünstige Rolle.

- Genetische Pathologien. Es ist bekannt, dass die Entwicklung eines Astrozytoms mit Neurofibromatose, tuberöser Sklerose, dem Li-Fraumeni- und Hippel-Lindau-Syndrom sowie dem Basalzellnävus-Syndrom zusammenhängt.

- Schädel-Hirn-Verletzungen und Krampfanfallssyndrom, Einnahme von Antiepileptika.

- Exposition gegenüber ionisierender Strahlung (Radon, Röntgenstrahlen, Gammastrahlen, andere Arten hochenergetischer Strahlen).

Pathogenese

Das Piloidastrozytom ist eine Art von Gliatumor. Die zelluläre Grundlage für seine Entwicklung bilden Astrozyten – stern- oder spinnenartige Zellen, auch Neurogliazellen genannt. Die Aufgabe von Astrozyten ist die Unterstützung von Neuronen, den Grundstrukturen des Gehirns. Von diesen Zellen hängt die Zufuhr notwendiger Substanzen von den Wänden der Blutgefäße zur neuronalen Membran ab. Zellstrukturen sind an der Bildung des Nervensystems beteiligt und erhalten die Flüssigkeitskonstanz zwischen den Zellen.

Piloides Astrozytom in der weißen Substanz des Gehirns wird auf der Basis von faserigen, faserigen Zellen und in der grauen Substanz - aus protoplasmatischen Zellen - gebildet. Sowohl die erste als auch die zweite Variante bieten neuronalen Schutz vor aggressiven Auswirkungen chemischer und anderer traumatischer Faktoren. Sternförmige Strukturen versorgen Nervenzellen mit Nahrung und ausreichender Durchblutung im Gehirn und Rückenmark. [ 3 ]

Der Tumorprozess kann am häufigsten folgende Faktoren betreffen:

- Die Großhirnhemisphären, die mit den Prozessen des Gedächtnisses, der Problemlösung, des Denkens und Fühlens verbunden sind;

- Das Kleinhirn, das für die Gleichgewichts- und Koordinationsregulation verantwortlich ist;

- Der Hirnstamm liegt unterhalb der Hemisphären und vor dem Kleinhirn und ist für die Atmungs- und Verdauungsfunktionen, den Herzschlag und den Blutdruck verantwortlich.

Symptome piloides Astrozytom

Das Vorhandensein eines Piloidastrozytoms kann bei Problemen mit der motorischen Koordination vermutet werden. In den meisten Fällen weist dieses Symptom auf Störungen der Kleinhirnfunktion hin, die häufig auf die Entwicklung des Tumors zurückzuführen sind. Im Allgemeinen wird das klinische Bild durch ein Zusammentreffen von Faktoren wie Lokalisation und Größe des Neoplasmas geprägt. Das Vorhandensein eines Astrozytoms beeinträchtigt bei vielen Patienten die Sprachqualität, einige Patienten klagen über eine Verschlechterung des Gedächtnisses und der Sehfunktion.

Ein Piloidastrozytom mit Lokalisation in der linken Gehirnhälfte kann zu einer Lähmung der rechten Körperseite führen. Die Patienten leiden unter starken und anhaltenden Kopfschmerzen, fast alle Arten von Sensibilität sind betroffen. Die meisten Patienten berichten von schwerer Schwäche und Herzerkrankungen (insbesondere Arrhythmien, Tachykardie). Die Blutdruckwerte sind instabil.

Liegt das Piloidastrozytom im Bereich der Hypophyse und des Hypothalamus, ist die endokrine Funktion beeinträchtigt. [ 4 ]

Abhängig vom Ort des Piloidastrozytoms unterscheidet sich auch sein klinisches Bild. Dennoch sind die ersten Anzeichen der Pathologie in den meisten Fällen ungefähr gleich. [ 5 ] Wir sprechen über solche Manifestationen:

- Kopfschmerzen (regelmäßig, migräneartig, intensiv, anfallsartig);

- Schwindel;

- Allgemeine Schwäche, Zerbrochenheit;

- Übelkeit, manchmal bis hin zum Erbrechen, oft mit Verschlimmerung in den frühen Morgenstunden;

- Sprachstörungen, Seh- und/oder Hörstörungen;

- Plötzliche unmotivierte Stimmungsschwankungen, Verhaltensänderungen;

- Anfälle;

- Vestibuläre Störungen;

- Blutdruckschwankungen.

Erste Anzeichen, abhängig von der Lokalisation des Piloidastrozytoms:

- Kleinhirn: Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen.

- Gehirnhälften: rechts – starke Schwäche in den linken Gliedmaßen, links – Schwäche in der rechten Körperseite.

- Frontalhirn: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen.

- Dunkler Teil: Störungen der Feinmotorik, Empfindungspathologien.

- Okzipitalbereich: Auftreten von Halluzinationen, Verschlechterung des Sehvermögens.

- Zeitlich: Sprachstörungen, Gedächtnis- und Koordinationsstörungen.

Piloides Astrozytom bei Kindern

Die Symptomatologie des Piloidastrozytoms im Kindesalter zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus. Bei manchen Kindern verstärken sich die Manifestationen allmählich, was eher für kleine, niedrig maligne Tumoren charakteristisch ist.

Im Allgemeinen hängt das pädiatrische Krankheitsbild sowohl vom Alter des Babys als auch von der Lage, Größe und Geschwindigkeit der Vergrößerung des Piloidastrozytoms ab. [ 6 ] Die Hauptsymptome werden oft:

- Kopfschmerzen, mit Verschlimmerung am Morgen und Linderung nach einem Brechanfall;

- Übelkeit und Erbrechen;

- Sehbehinderung;

- Vestibuläre Probleme (die sich sogar beim Gehen bemerkbar machen);

- Ein Gefühl der Schwäche, Taubheit in einer Körperhälfte;

- Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen;

- Anfälle;

- Sprach- und Hörprobleme;

- Ein ständiges und unmotiviertes Gefühl von Müdigkeit und Schläfrigkeit;

- Verschlechterung der schulischen Leistungen und der Arbeitsfähigkeit;

- Gewichtsschwankungen in die eine oder andere Richtung;

- Endokrine Störungen;

- Bei Säuglingen: Zunahme des Kopfvolumens und der Fontanellengröße.

Bühnen

Astrozytome werden nach ihren mikroskopischen Merkmalen klassifiziert. Zusätzlich wird das Neoplasma nach dem Stadium der Bösartigkeit beurteilt: Ausgeprägtere strukturelle Veränderungen weisen auf einen höheren Bösartigkeitsgrad hin.

Piloide Astrozytome ersten und zweiten Grades des Gehirns zählen zu den weniger bösartigen Neubildungen. Die Zellen solcher Tumoren scheinen wenig aggressiv zu sein, und ihr Wachstum verläuft relativ langsam. Die Prognose solcher Neubildungen ist günstiger.

Astrozytome dritten und vierten Grades sind hochgradig bösartig und aggressiv. Sie zeichnen sich durch schnelles Wachstum und Entwicklung aus. Die Prognose ist in der Regel ungünstig.

Zu den niedrig malignen Astrozytomen gehören:

- Juveniles piloides Astrozytom;

- Pilomyxoides Astrozytom;

- -pleomorphes Xanthoastrozytom;

- -Riesenzell-subependymales, diffuses (fibrilläres) Astrozytom.

Zu den hochmalignen Neubildungen zählen:

- Anaplastisches, pleomorphes anaplastisches Astrozytom;

- Glioblastom;

- Medianes diffuses Gliom.

Komplikationen und Konsequenzen

Das Piloidastrozytom ist eine niedrigmaligne Neubildung. Eine Transformation in eine höhermaligne Erkrankung ist selten. Die Zehnjahresüberlebensrate von Patienten mit Piloidastrozytom liegt bei etwa 10 %. Allerdings ist die Prognose für Kleinkinder meist deutlich schlechter als für Jugendliche und ältere Menschen.

Bei der Erkrankung handelt es sich um einen sich langsam entwickelnden Tumor, der stufenweise wächst. Im Kindesalter betrifft die Erkrankung häufiger das Kleinhirn und die Sehbahn. Die grundlegende Methode zur Beseitigung des pathologischen Prozesses ist eine Operation. Leider kann ein Piloidastrozytom nicht immer operativ entfernt werden. Dies liegt an einem erhöhten Risiko einer Schädigung benachbarter lebenswichtiger Hirnstrukturen.

Folgende Faktoren haben insbesondere Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit, Nebenwirkungen und Komplikationen zu entwickeln:

- Der Malignitätsgrad des Tumorprozesses (hochmaligne Astrozytome sprechen nicht gut auf die Behandlung an und können wiederkehren);

- Lokalisierung des Tumorprozesses (kleinhirnige und hemisphärische Astrozytome haben eine bessere Heilungschance, im Gegensatz zu Neoplasien im mittleren oder Hirnstamm);

- Das Alter des Patienten (je früher die Diagnose und Behandlung, desto besser die Prognose);

- Die Prävalenz von Piloidastrozytomen (mit Metastasierung in andere Teile des Gehirns oder des Rückenmarks);

- Neurofibromatose Typ 1.

Ein Wiederauftreten des Piloidastrozytoms ist relativ häufig. Darüber hinaus kann ein Tumorrezidiv sowohl innerhalb der ersten drei Jahre nach der chirurgischen Entfernung als auch später beobachtet werden. Dennoch stoppen einige Neoplasien auch nach einer teilweisen Entfernung ihr Wachstum, was mit einer Heilung des Patienten gleichzusetzen ist.

Metastasierung ins Rückenmark beim Piloidastrozytom

Die Grundlage der Neoplasmabildung liegt nicht im Epithelgewebe, da es eine komplexe Struktur aufweist. Bei bösartigem Prozess kommt es selten zu Metastasen außerhalb der Hirnstrukturen. Im Gehirn können sich jedoch zahlreiche Herde atypischer Zellen bilden, die mit dem Blutstrom aus anderen Organen und Geweben ausgebreitet werden. Ein malignes Piloidastrozytom des Rückenmarks ist in dieser Situation schwer von einem gutartigen zu unterscheiden. Eine chirurgische Entfernung des Neoplasmas kann aufgrund der fehlenden klaren Konturen schwierig sein.

Es besteht das Risiko, polyklonale Tumoren zu entwickeln – sogenannte „Neoplasmen innerhalb eines Neoplasmas“. Die Behandlung besteht aus einer Kombination von Medikamenten, da der erste Tumor auf einige Medikamente ansprechen kann und der zweite Tumor auf andere.

Komplexe und metastasierte Astrozytome werden häufiger bei Kindern und Jugendlichen unter 30 Jahren diagnostiziert. Bei älteren Menschen tritt die Pathologie seltener auf.

Diagnose piloides Astrozytom

Ein Piloidastrozytom wird entweder zufällig oder bei offensichtlichen neurologischen Symptomen des Patienten entdeckt. Bei Verdacht auf einen Tumorprozess sollte der Facharzt die Krankengeschichte des Patienten überprüfen, eine gründliche Untersuchung durchführen und Seh- und Hörfunktion, Gleichgewichtsfunktion und Bewegungskoordination, Muskelkraft und Reflexaktivität überprüfen. Das Vorhandensein eines Problems weist oft auf die ungefähre Lokalisation des Neoplasmas hin.

Allein aufgrund der Untersuchungsergebnisse kann der Arzt den Patienten zur Konsultation an einen Neurologen oder Neurochirurgen überweisen.

Im Rahmen der Labordiagnostik des Piloidastrozytoms werden Liquor, Blut und andere biologische Flüssigkeiten untersucht, in denen Tumorzellen am wahrscheinlichsten nachgewiesen werden. Auch der hormonelle Hintergrund und Onkomarker werden untersucht.

Die Gewinnung von Liquor erfolgt durch eine Spinalpunktion: Unter örtlicher Betäubung wird mit einer speziellen Nadel Haut, Muskelgewebe und Rückenmarkshülle punktiert. Anschließend wird die benötigte Flüssigkeitsmenge mit einer Spritze abgepumpt.

Biologische Flüssigkeiten werden häufig auch verwendet, um bestimmte mikroskopische Fragmente genetischen Materials zu erkennen. Dabei handelt es sich um Biomarker und Onkomarker. Die Diagnose des Piloidastrozytoms mithilfe von Onkomarkern ist heute in der klinischen Praxis weit verbreitet.

Die instrumentelle Diagnostik kann durch folgende Verfahren dargestellt werden:

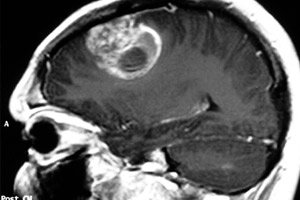

- Magnetresonanztomographie und Computertomographie sind klassische Verfahren zur Untersuchung von Gehirnstrukturen. Anhand der erhaltenen Bilder identifiziert der Spezialist nicht nur den Tumorprozess, sondern spezifiziert auch dessen Lokalisation und Zugehörigkeit. Gleichzeitig gilt die Magnetresonanztomographie als die optimale Untersuchung, da sie im Gegensatz zur CT informativer und weniger schädlich für den Körper ist.

- Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) dient der Erkennung von Hirntumoren (insbesondere bösartigen, aggressiven Tumoren). Vor der Diagnose wird dem Patienten eine radioaktive Substanz injiziert, die in den Tumorzellen verbleibt.

- Bei einer Gewebebiopsie wird die entnommene Probe entnommen und untersucht. Der Eingriff kann allein oder im Rahmen einer Operation zur Entfernung eines Piloidastrozytoms durchgeführt werden. Eine eigenständige Biopsie wird häufiger durchgeführt, wenn der vermutete Tumor schwer zugänglich ist oder sich in lebenswichtigen Hirnstrukturen befindet und bei einem chirurgischen Eingriff ein hohes Risiko einer Schädigung besteht.

- Genetische Tests helfen, Mutationen in Tumorstrukturen zu identifizieren.

Die Diagnose eines Piloidastrozytoms muss fast immer abgeklärt werden. Zu diesem Zweck können weitere unterstützende diagnostische Techniken wie Gesichtsfelduntersuchungen, evozierte Potentiale usw. eingesetzt werden.

Differenzialdiagnose

Neurinome, Meningiome, Cholesteatome, Hypophysenadenome und viele andere Hirntumore lassen sich mit der Magnetresonanztomographie (MRT) gut darstellen. Die Erkennung von Gliomen sowie die Unterscheidung von Astrozytomen von Metastasen oder Entzündungsherden kann jedoch mit Schwierigkeiten verbunden sein.

Insbesondere reichern sich Kontrastmittel bei fast der Hälfte der gutartigen Astrozytome nicht an, was zu Problemen bei der Unterscheidung zwischen Tumor- und Nicht-Tumor-Erkrankungen führt.

Es ist wichtig, eine vielschichtige Diagnose durchzuführen, um das Piloidastrozytom von nicht-tumorösen Hirntumoren, entzündlichen Erkrankungen (mikrobielle fokale Enzephalitis, Abszess, Gefäßläsion) und postoperativen narbigen Nekrosen oder Granulationsanomalien zu unterscheiden.

Maximale diagnostische Informationen liefert eine Kombination aus Magnetresonanztomographie und Positronen-Emissions-Tomographie.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung piloides Astrozytom

Das Spektrum der therapeutischen Maßnahmen beim Piloidastrozytom richtet sich sowohl nach dem Malignitätsgrad als auch nach der Lokalisation des pathologischen Fokus. In den allermeisten Fällen wird, soweit möglich, eine Operation bevorzugt. Ist ein Eingriff nicht möglich, stehen Chemopräparate und Strahlentherapie im Vordergrund.

Das Piloidastrozytom entwickelt sich bei den meisten Patienten schleichend, sodass der Körper häufig Anpassungsmechanismen auslöst, die die Symptome „glätten“. Frühe Stadien der Tumorentwicklung lassen sich besser durch Chemotherapie und Strahlentherapie korrigieren. Das Piloidastrozytom der chiasmal-sellären Region nimmt jedoch häufig einen aggressiv malignen Charakter an und kann regionale Metastasen um den Tumor herum und entlang der Zerebrospinalflüssigkeitszirkulation ausbreiten.

Im Allgemeinen kommen folgende Hauptbehandlungsmethoden zum Einsatz:

- Neurochirurgische Operation, die in der teilweisen oder vollständigen Entfernung des pathologischen Fokus besteht;

- Strahlentherapie, bei der Tumorzellen durch Strahlung zerstört und ihr weiteres Wachstum blockiert werden;

- Chemotherapie, bei der Zytostatika eingenommen werden, die bösartige Strukturen verlangsamen und zerstören;

- Eine radiochirurgische Methode, die Bestrahlung und Operation kombiniert.

Medikamentöse Behandlung

Bei Patienten mit Piloidastrozytom ist die sogenannte zielgerichtete Therapie besonders geeignet. Dabei handelt es sich um eine gezielte Therapie, die sich gezielt gegen Tumorzellen richtet. Die dabei eingesetzten Medikamente beeinflussen Impulse und Prozesse auf molekularer Ebene, wodurch das Wachstum, die Vermehrung und die Interaktion der Tumorzellen blockiert werden.

Niedrig maligne Astrozytome weisen eine Veränderung im BRAF-Gen auf, das ein für Zellwachstum und -funktion verantwortliches Protein steuert. Eine solche Störung wird als BRAF-V600E-Punktmutation oder BRAF-Verdoppelung bezeichnet. Um die Wachstumsimpulse der Tumorzellen zu unterbinden, werden entsprechende Medikamente eingesetzt.

- Vemurafenib und Dabrafenib (BRAF-Inhibitoren).

- Trametinib und Selumetinib (MEK-Hemmer).

- Sirolimus und Everolimus (mTOR-Hemmer).

Während der Anwendung von Vemurafenib sollten regelmäßige Blutuntersuchungen zur Bestimmung des Elektrolythaushalts sowie zur Überwachung der Leber- und Nierenfunktion durchgeführt werden. Zusätzlich sollten systematische Hautuntersuchungen durchgeführt und Veränderungen der Herzaktivität überwacht werden. Mögliche Nebenwirkungen: Muskel- und Gelenkschmerzen, allgemeine Schwäche und Müdigkeit, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Haarausfall, Hautausschläge, Rötungen und Kondylome. Vemurafenib wird täglich zur gleichen Zeit eingenommen. Die Tabletten werden nicht zerkleinert, es sollte Wasser getrunken werden. Dosierung und Dauer der Anwendung werden individuell festgelegt.

Sirolimus ist ein Medikament, das das Immunsystem unterdrückt (Immunsuppressivum). Die häufigsten Nebenwirkungen sind: erhöhter Blutdruck, Nierenerkrankungen, Fieber, Anämie, Übelkeit, Schwellungen der Extremitäten, Bauch- und Gelenkschmerzen. Die gefährlichste Nebenwirkung der Einnahme von Sirolimus ist die Entwicklung von Lymphomen oder Hautkrebs. Während der Behandlung ist es wichtig, viel zu trinken und die Haut vor UV-Strahlung zu schützen. Die Dosierung des Medikaments ist individuell.

Zur symptomatischen Behandlung können Steroide und Antikonvulsiva eingesetzt werden.

Chirurgische Behandlung

Durch die Operation können möglichst viele Tumorzellen entfernt werden. Daher gilt sie als Hauptbehandlungsmethode für Piloidastrozytome. In den frühen Stadien der Neoplasmaentwicklung ist eine Operation am effektivsten, obwohl sie in einigen Fällen aufgrund des Risikos einer Schädigung benachbarter Hirnstrukturen immer noch nicht möglich ist.

Die Operation erfordert keine spezielle Vorbereitung. Einzige Ausnahme ist die Einnahme einer fluoreszierenden Lösung – einer Substanz, die sich im Neoplasma anreichert, dessen Sichtbarkeit verbessert und das Risiko einer Schädigung benachbarter Gefäße und Gewebe verringert.

Am häufigsten wird während der Operation eine Vollnarkose angewendet. Liegt das Piloidastrozytom in der Nähe der wichtigsten Funktionszentren (wie Sprache, Sehen), wird der Patient bei Bewusstsein belassen.

Zur Behandlung eines Piloidastrozytoms des Gehirns werden üblicherweise zwei Arten von Operationen eingesetzt:

- Endoskopische Schädeltrepanation – dabei wird der Tumor mithilfe eines Endoskops entfernt, das durch kleine Löcher eingeführt wird. Der Eingriff ist minimalinvasiv und dauert durchschnittlich drei Stunden.

- Offener Eingriff – dabei wird ein Teil des Schädelknochens entfernt, gefolgt von einer mikrochirurgischen Manipulation. Der Eingriff dauert bis zu 5-6 Stunden.

Nach der Operation wird der Patient auf die Intensivstation eingeliefert. Dort verweilt er etwa eine Woche. Zur Beurteilung der Behandlungsqualität wird zusätzlich eine Computer- oder Magnetresonanztomographie durchgeführt. Wenn keine Komplikationen vorliegen, wird der Patient in eine Rehabilitationsstation oder -klinik verlegt. Die vollständige Rehabilitation dauert etwa drei Monate. Das Rehabilitationsprogramm umfasst in der Regel therapeutische Übungen, Massagen, psychologische und logopädische Beratungen usw.

Verhütung

Da Wissenschaftler die genaue Ursache für das Auftreten eines Piloidastrozytoms nicht benennen können, gibt es keine spezifische Prävention der Pathologie. Alle vorbeugenden Maßnahmen sollten darauf abzielen, einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten, Kopf- und Rückenverletzungen vorzubeugen und den Körper allgemein zu stärken.

Grundlage der Prävention ist:

- Eine abwechslungsreiche Ernährung mit gesunden, natürlichen Lebensmitteln, wobei der Anteil an Gemüse, Obst, Kräutern, Nüssen, Samen und Beeren in der Ernährung überwiegt;

- Vollständiger Verzicht auf alkoholische, tonische, kohlensäurehaltige und Energydrinks, Reduzierung des Kaffeekonsums auf ein Minimum;

- Stabilisierung des Nervensystems, Vermeidung von Stress, Konflikten, Skandalen, Bekämpfung von Phobien und Neurosen;

- Ausreichend Ruhe, guter Schlaf in der Nacht, um die Leistungsfähigkeit des Gehirns wiederherzustellen;

- Gesunde körperliche Aktivität, tägliche Spaziergänge an der frischen Luft, Vermeidung von Überlastung – sowohl körperlich als auch geistig;

- Vollständige Einstellung des Rauchens und Drogenkonsums;

- Minimierung schädlicher beruflicher Einflüsse (negative Auswirkungen von Chemikalien, Pestiziden, übermäßiger Hitze usw.).

Prognose

Die Prognose eines Piloidastrozytoms ist nicht eindeutig, da sie von vielen Faktoren und Umständen abhängt. Zu den Einflüssen gehören:

- Alter des Patienten (je früher die Krankheit beginnt, desto ungünstiger ist die Prognose);

- Der Ort des Tumorprozesses;

- Behandlungsfähigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der therapeutischen Maßnahmen;

- Der Grad der Bösartigkeit.

Bei Malignitätsgrad I kann der Krankheitsverlauf bedingt günstig sein, der Patient kann etwa fünf bis zehn Jahre leben. Bei Malignitätsgrad III-IV beträgt die Lebenserwartung etwa 1-2 Jahre. Wenn sich ein weniger malignes Piloidastrozytom in einen aggressiveren Tumor verwandelt, verschlechtert sich die Prognose vor dem Hintergrund der Ausbreitung von Metastasen deutlich.