Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Subaortale Stenose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 29.06.2025

Bei Hypertrophie und anderen Myokarddefekten im Bereich des interventrikulären Septums ist der Bluttransport zur Aorta beeinträchtigt. Dieser Bereich liegt vor der Aortenklappe, daher wird diese Verengung als subaortische Ausflusstraktstenose bezeichnet. Bei Patienten kommt es im Moment der Kontraktion des linken Ventrikels zu einer Obstruktion, die den Blutfluss behindert, was sich in Schwindel, Bewusstseinsstörungen und Atemnot äußert. Die Behandlung kann je nach Form und klinischem Bild der Erkrankung konservativ oder chirurgisch erfolgen.

Idiopathische hypertrophe Subaortenstenose

Wenn die Ursachen der Subaortenstenose nicht identifiziert werden können und es auch nicht möglich ist, einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Pathologie und schädlichen und erblichen Faktoren festzustellen, wird eine solche Erkrankung als idiopathisch bezeichnet.

Der Begriff wird auf Stenosen angewendet, die durch nicht näher bezeichnete Ursachen oder spontane Stenosen hervorgerufen werden.

Wenn von einer hypertrophen Subaortenstenose gesprochen wird, ist damit eine abnorme Überwucherung der Myofibrillen gemeint, die sich in folgenden Formen äußern kann:

- Ringförmige hypertrophe Stenose (sieht aus wie ein Kragen, der den Kanal bedeckt);

- Semilunare hypertrophe Stenose (hat eine Gratform auf dem Septum oder Mitralklappensegel);

- Tunnelstenose (der gesamte linksventrikuläre Ausflusstrakt ist betroffen).

Anatomische Varianten

Es gibt ein Spektrum von Varianten der subvalvulären Aortenstenose, die isoliert oder in Kombination mit anderen auftreten. Dazu gehören:

- Dünne diskrete Membran: die häufigste Läsion

- Muskelfaserkamm.

- Diffuse fibrotische muskuläre tunnelartige Verengung des linksventrikulären Ausflusstraktes (LVOT). [ 1 ], [ 2 ]

- Zusätzliches oder abnormales Mitralklappengewebe

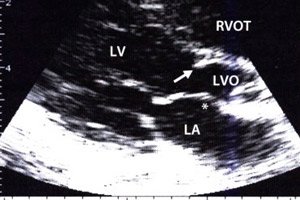

Bei den meisten Patienten wird die Obstruktion durch eine Membran verursacht, die am interventrikulären Septum anhaftet oder den linksventrikulären Ausflusstrakt umschließt. [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ] Ihre Position kann von direkt unter der Aortenklappe bis zum linken Ventrikel reichen. Es ist zu beachten, dass die Basis der Aortenklappen in dieses subaortische Gewebe eingebunden ist, was die Beweglichkeit einschränkt und den linksventrikulären Ausflusstrakt erweitert.

Epidemiologie

Die subvalvuläre Aortenstenose ist eine seltene Erkrankung bei Säuglingen und Neugeborenen, stellt aber die zweithäufigste Form der Aortenstenose dar. Sie ist für etwa 1 % aller angeborenen Herzfehler (8 von 10.000 Neugeborenen) und 15 bis 20 % aller fixierten obstruktiven Läsionen des linksventrikulären Ausflusstrakts verantwortlich.

Kinder mit angeborener Aortenstenose haben 10 bis 14 % der Fälle einer subvalvulären Aortenstenose. Sie tritt häufiger bei Männern auf und liegt bei 65 bis 75 % der Fälle [ 6 ], [ 7 ], wobei das Verhältnis von Männern zu Frauen 2:1 beträgt. Die Prävalenz der subvalvulären Aortenstenose beträgt 6,5 % aller angeborenen Herzfehler bei Erwachsenen. [ 8 ]

Bei 50-65 % der Fälle einer einklappigen Aortenstenose liegen andere Herzfehler vor. [ 9 ] In einer Untersuchung mit 35 Patienten wurden Begleiterkrankungen festgestellt.

- Ventrikelseptumdefekt (VSD) (20 %)

- Offener Ductus arteriosus (34 %)

- Pulmonalstenose (9%)

- Aortenisthmusstenose (23 %)

- Verschiedene andere Läsionen (14 %)

Unter allen Obstruktionen des linksventrikulären Ausflusstrakts tritt in etwa 10–30 % der Fälle eine Subaortenstenose auf.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Problem bei Männern häufiger auftritt (eineinhalb- bis zweimal häufiger als bei Frauen).

Begleiterkrankungen sind in den meisten Fällen:

- Bikuspide Aortenklappe;

- Aortenklappenstenose;

- Aortenisthmusstenose;

- Offener Ductus arteriosus;

- Interventrikulärer Septumdefekt;

- Fallots Tetrade;

- Vollständige atrioventrikuläre Kommunikation.

Etwa 20–80 % der Patienten mit angeborener Subaortenstenose weisen gleichzeitig einen angeborenen Herzfehler auf, und bei 50 % wird eine zunehmende Aortenklappeninsuffizienz diagnostiziert, die mit hämodynamischen Anomalien einhergeht. Darüber hinaus kann die Subaortenstenose eine der Manifestationen des Schon-Komplexes sein.

Eine angeborene isolierte Stenose ist bei Neugeborenen und Kindern im ersten Lebensjahr eine seltene Diagnose. In höherem Alter kann die Pathologie viele Jahre latent bestehen. Nach dem 30. Lebensjahr ist eine angeborene Subaortenstenose jedoch praktisch selten. [ 10 ]

Ursachen Subaortenstenose

Viele Mechanismen tragen zur Entwicklung einer fixierten subvalvulären Aortenstenose bei, wie z. B. genetische Faktoren, hämodynamische Anomalien, die bei anderen Herzläsionen beobachtet werden, oder eine zugrunde liegende Morphologie des linksventrikulären Ausflusstrakts, die die Turbulenzen im Ausflusstrakt verstärkt. [ 11 ] Verschiedene Defekte (meist angeborene) können die Entwicklung einer subaortalen Stenose verursachen. Zu solchen Defekten können insbesondere gehören:

- Unsachgemäße Befestigung des vorderen Mitralklappensegels an der Interventrikularmembran, Mitralklappen- oder Sehnenanomalien;

- Verdickung, Verdickung der Mitralklappe mit Bildung einer mechanischen Obstruktion;

- Isolierte Divergenz des vorderen Mitralklappensegels mit Chordae;

- Fallschirmförmige Mitralklappenkrümmung;

- Hypertrophie der linksventrikulären Ausflusstraktmuskulatur;

- Fibröse Verdickung unterhalb der Aortenklappe mit Kreislaufabdeckung des linksventrikulären Ausflusstraktes etc.

Pathologische Veränderungen können sowohl die subvalvulären Strukturen der Aortenklappe als auch benachbarte anatomische Elemente (z. B. Mitralklappe) betreffen. [ 12 ]

Risikofaktoren

Der Hauptfaktor für die Entstehung einer Subaortenstenose ist eine genetische Störung. Erbliche Formen der Erkrankung gehen mit einem Mangel an Myokardkontraktionsproteinen einher. Eine idiopathische spontane Subaortenstenose ist keine Seltenheit.

In den meisten Fällen nennen Spezialisten die folgenden provozierenden Faktoren:

- Interventrikuläre Septumhypertrophie;

- Stoffwechselstörungen, einschließlich Diabetes mellitus, Thyreotoxikose, Fettleibigkeit und Amyloidose;

- Chemotherapie-Behandlung;

- Einnahme von Anabolika, Narkotika;

- Bindegewebserkrankungen;

- Bakterielle und virale Infektionskrankheiten;

- Chronische Alkoholabhängigkeit;

- Strahlenbelastung, einschließlich Strahlenbehandlung;

- Sportherzsyndrom.

Eine subaortische Stenose aufgrund einer Hypertrophie des interventrikulären Septums führt zu einem anhaltenden Kreislaufversagen. Im Moment der Kontraktion wird Blut zwischen Klappensegel und Septum transportiert. Aufgrund des unzureichenden Drucks kommt es zu einer stärkeren Überlappung der Mitralklappe mit dem linksventrikulären Ausflusstrakt. Infolgedessen fließt nicht genügend Blut in die Aorta, der Lungenabfluss wird behindert, es kommt zu Herz- und Hirnleistungsdefiziten sowie zu Herzrhythmusstörungen.

Pathogenese

Die angeborene Subaortenstenose geht mit strukturellen Veränderungen im subvalvulären Raum der Aortenklappe oder mit Entwicklungsdefekten in benachbarten Strukturen, wie beispielsweise der Mitralklappe, einher.

Eine membranöse Zwerchfellstenose kann auf eine kreisförmige Fasermembran mit Löchern im linksventrikulären Ausflusstrakt oder eine faserige Sulcusfalte zurückzuführen sein, die den linksventrikulären Ausflusstrakt um mehr als die Hälfte reduziert. Die Membranöffnung kann 5–15 mm groß sein. In den meisten Fällen befindet sich die Membran unmittelbar unterhalb des Faserrings der Aortenklappe oder etwas darunter und ist entlang der Basis des vorderen Mitralklappensegels mit dem interventrikulären Septum unterhalb des rechten Koronar- oder nichtkoronaren Segels verbunden.

Die valvuläre Subaortenstenose manifestiert sich durch eine fibrotische Verdickung vom Klappentyp, die 5–20 mm unterhalb der Aortenklappe lokalisiert ist.

Die fibromuskuläre subaortische Stenose ist eine eigentümliche, kragenähnliche Verdickung, die 10–30 mm unterhalb der Aortenklappe lokalisiert ist und mit dem vorderen Mitralklappensegel in Kontakt steht. Sie umschließt den linksventrikulären Ausflusstrakt wie eine halbmondförmige Rolle. Die Verengung kann recht lang sein, bis zu 20–30 mm. Die Pathologie wird häufig vor dem Hintergrund einer Hypoplasie des Klappenfaserrings und Veränderungen an der Seite der Klappenflügel festgestellt.

Die tunnelförmige Subaortenstenose ist die ausgeprägteste Form dieser Pathologie, die durch intensive hypertrophe Veränderungen der Muskulatur des linksventrikulären Ausflusstrakts gekennzeichnet ist. Dadurch bildet sich ein 10–30 mm langer faserig-muskulärer Tunnel. Sein Lumen ist verengt, was mit einer dichten Faserschichtung einhergeht. Die linksventrikuläre Muskulatur ist hypertrophiert, es kommt zu subendokardialen Ischämien, Fibrose, manchmal schwerer Hypertrophie des interventrikulären Septums (im Vergleich zur hinteren linksventrikulären Wand) und histologisch desorientierten Muskelfasern. [ 13 ]

Symptome Subaortenstenose

Der Schweregrad und die Intensität des Krankheitsbildes hängen vom Grad der Verengung des Verdauungskanals ab. Die folgenden ersten Anzeichen werden am häufigsten aufgezeichnet:

- Periodische Episoden von verschwommenem Bewusstsein, Ohnmachtsanfällen und Ohnmachtsanfällen;

- Kurzatmigkeit;

- Brustschmerzen (episodisch oder konstant);

- Herzrhythmusstörungen;

- Tachykardie, Herzklopfen;

- Schwindel.

Die Symptomatik verstärkt sich vor dem Hintergrund körperlicher Anstrengung, übermäßigen Essens, Alkoholkonsums, Aufregung, Angst und plötzlicher Veränderung der Körperhaltung. Herzschmerzen ähneln Angina pectoris, aber bei einer subaortalen Stenose lindert die Einnahme von Nitraten (Nitroglycerin) die Schmerzen nicht, sondern verstärkt sie.

Mit der Zeit verschlechtert sich die Pathologie. Bei der ärztlichen Untersuchung wird eine linksseitige Verschiebung des apikalen Tremors, dessen Bifurkation oder Verstärkung festgestellt. Im Bereich der Halsschlagadern ist der Puls zweiwellig (dikrotisch) und neigt zu einem schnellen Anstieg. Durch erhöhten Venendruck erweitern sich die Halsgefäße, die unteren Extremitäten schwellen an, es kommt zu einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle (Aszites) und in der Pleurahöhle (Hydrothorax).

Das Herzgeräusch wird im Moment der Systole über der Herzspitze auskultiert, seine Lautstärke nimmt in aufrechter Position, beim Einatmen und beim Anhalten des Atems zu. [ 14 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Fachleute sprechen von mehreren charakteristischen Varianten des Verlaufs einer Subaortenstenose:

- Bei einem gutartigen Verlauf fühlen sich die Patienten zufriedenstellend und diagnostische Maßnahmen zeigen keine offensichtlichen hämodynamischen Störungen.

- Bei einem komplexen progressiven Verlauf bemerken die Patienten eine zunehmende Schwäche, zunehmende Herzschmerzen, das Auftreten von Ruhedyspnoe und periodische Ohnmachtsanfälle.

- Im Endstadium kommt es zur Entwicklung eines schweren Kreislaufversagens.

Die häufigsten Komplikationen sind:

- Ein Anfall von Herzklopfen (Tachykardie);

- Extrasystole;

- Vorhofflimmern und drohende Hirnembolie;

- Plötzlicher Herzstillstand.

Diagnose Subaortenstenose

Im ersten diagnostischen Stadium wird die Symptomatologie beurteilt, Palpation und Perkussion der Herzzone und der Halsgefäße durchgeführt. Bei einer subaortalen Stenose kann eine perkussive Ausdehnung der Herzgrenzen nach links aufgrund einer linksventrikulären Hypertrophie sowie eine Palpation - eine Unschärfe des apikalen Tremors - festgestellt werden. Die Palpation kann einen systolischen Tremor an der Herzbasis mit Fortsetzung entlang der Halsschlagadern offenbaren.

Die Auskultation zeigt:

- Grobes systolisches Geräusch, das im zweiten Interkostalraum auf der rechten Seite dominiert und in die Halsschlagadern ausstrahlt;

- Diastolisches Regurgitationsgeräusch an der Aortenklappe.

Folgende Untersuchungen werden empfohlen: Koagulogramm, Thrombozytenzählung zur Vorhersage des perioperativen Blutungsrisikos und des Blutverlustes. Zusätzlich wird eine hämatologische Untersuchung zur Erkennung einer Anämie durchgeführt. [ 15 ]

Bei der instrumentellen Diagnostik kommen folgende Techniken zum Einsatz:

- Röntgenaufnahme des Brustkorbs mit Bestimmung der Herzgröße (bei einer Subaortenstenose ist das Herz vergrößert und nimmt eine kugelförmige Konfiguration an);

- Elektrokardiographie (Subaortenstenose geht mit Anzeichen einer Hypertrophie der linksventrikulären Muskulatur, Auftreten tiefer Q-Zähne, ST-Abnahme, T-Anomalie in der ersten Standardableitung, V5, V6 einher; erweitertes P in der zweiten und dritten Ableitung infolge eines vergrößerten linken Vorhofs wird festgestellt);

- Holter-Elektrokardiographie (zur Erkennung von Tachykardieanfällen, Vorhofflimmern, Extrasystolen);

- Ultraschall (bei einer Subaortenstenose ist das Septum 1,25-mal dicker als die Wand des linken Ventrikels; es liegt eine unzureichende Kapazität des linken Ventrikels, ein verringerter Blutfluss durch die Aortenklappe, deren Schließung in der Mitte der Systole und eine Erweiterung der linken Vorhofhöhle vor);

- Herzsondierung (Änderungen des inspiratorischen Atemanhaltedrucks, Anstieg des finalen diastolischen Drucks);

- Ventrikulographie, Angiographie (zeigt ein Problem mit dem Austritt von Blut in die Aorta zum Zeitpunkt der Kontraktion des linken Ventrikels).

Differenzialdiagnose

In einigen Fällen wird eine Differenzialdiagnose zwischen einer angeborenen Subaortenstenose und einer hypertrophen Kardiomyopathie mit eingeschränktem Abfluss aus dem linken Ventrikel durchgeführt. Die erhaltenen Diagnoseergebnisse spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl der nachfolgenden Therapietaktik.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Subaortenstenose

Die Schwierigkeit liegt darin, dass ein chirurgischer Eingriff bei einer Subaortenstenose immer hochtraumatisch und mit erhöhten Lebensrisiken verbunden ist und eine konservative Therapie nicht immer zum gewünschten Erfolg führt.

Um die Herzbelastung zu reduzieren und die Funktion des linken Ventrikels zu verbessern, können folgende Medikamente verschrieben werden:

- β-Blocker (Anaprilin, mit einer schrittweisen Erhöhung der Tagesdosis von 40 auf 160 mg);

- Kalziumkanalhemmer (Isoptin);

- Antiarrhythmika (Cordarone).

Drohen entzündliche Komplikationen (z. B. eine Endokarditis), kann eine Antibiotikatherapie mit Cephalosporin-Antibiotika (Cefazolin) oder Aminoglykosiden (Amikacin) verordnet werden. [ 16 ]

Diese gängigen Medikamente werden bei einer Subaortenstenose nicht empfohlen:

- Diuretika;

- Nitroglycerin;

- Herzglykoside;

- Dopamin, Adrenalin;

- Vasodilatatoren.

Bei einer schweren Erkrankung und fehlender Wirkung der konservativen Therapie, bei Druckunterschieden im Ventrikel und der Aorta von mehr als 50 mmHg, können Ärzte die Frage nach einem chirurgischen Eingriff aufwerfen, insbesondere:

- Mitralklappenprothese zur Optimierung der Ventrikelleistung;

- Myoektomie – Entfernung des Myokards zur Verbesserung der Septumfunktion.

Zu den alternativen Methoden gehört die Implantation eines Herzschrittmachers oder Kardioverters.

Die Behandlung wird notwendigerweise durch Änderungen in der Ernährung des Patienten ergänzt. Empfohlen:

- Essen Sie häufig und kleine Mahlzeiten, ohne zu viel zu essen.

- Vermeiden Sie Salz, tierische Fette, scharfe Gewürze und Würzmittel (zur Verbesserung des Gefäßsystems);

- Begrenzen Sie die Flüssigkeitsaufnahme auf 800–1000 ml pro Tag;

- Vermeiden Sie alkoholische Getränke, Limonaden, Kaffee und starken Tee.

- Geben Sie in der Ernährung vegetarischen Suppen, Brei und gedünstetem Gemüse, gekochtem Seefisch, Milchprodukten, Obst, Nüssen, Kräutern und Beeren den Vorzug.

Die Kriterien und der Zeitpunkt der chirurgischen Intervention bei subvalvulärer Aortenstenose sind umstritten. Eine frühe Intervention bei diesen Patienten steht einer hohen Inzidenz postoperativer Rezidive, späterer Reoperationen und der Entwicklung einer Aorteninsuffizienz nach Beseitigung der Obstruktion gegenüber. [ 17 ], [ 18 ]

- Bei Kindern und Jugendlichen mit einem durchschnittlichen Dopplergradienten von weniger als 30 mmHg und ohne linksventrikuläre Hypertrophie besteht die Behandlung der subvalvulären Aortenstenose aus Nichteingriffen und medizinischer Überwachung.

- Bei Kindern und Jugendlichen mit einem dopplerometrischen Mittelgradienten von 50 mmHg oder mehr ist eine chirurgische Behandlung erforderlich.

- Bei Kindern und Jugendlichen mit mittleren Dopplergradienten von 30 bis 50 mmHg kann ein chirurgischer Eingriff in Betracht gezogen werden, wenn sie symptomatische Angina pectoris, Synkope oder Belastungsdyspnoe aufweisen, wenn sie asymptomatisch sind, aber Veränderungen im Ruhe- oder Belastungs-EKG entwickeln, oder in höherem Alter. Bei der Diagnose. [ 19 ]

- Die alleinige Verhinderung einer Aorteninsuffizienz stellt in der Regel kein Kriterium für einen chirurgischen Eingriff dar. Eine signifikante Progression und Verschlechterung der Insuffizienz ist jedoch eine Indikation für einen chirurgischen Eingriff.

Verhütung

Hereditäre Formen der Subaortenstenose können nicht verhindert werden, jedoch sind vorbeugende Maßnahmen erforderlich, um die Entwicklung von Komplikationen der Krankheit zu verhindern. Zunächst ist es notwendig, die körperliche Aktivität zu überwachen, Überlastungen zu vermeiden, Krafttraining und andere Übungen zu vermeiden, die das Risiko hypertropher Veränderungen im Myokard erhöhen.

Jede Übung wird abgebrochen, wenn die folgenden Änderungen festgestellt werden:

- Ein deutliches Druckungleichgewicht im linken Herzen;

- Ausgeprägte Myokardhypertrophie;

- Ventrikuläre oder supraventrikuläre Arrhythmie;

- Fälle von plötzlichem Tod bei direkten Verwandten (die Todesursache kann ungeklärt sein oder das Ergebnis einer Kardiomyopathie mit Hypertrophie sein).

Bei systematischer Schwäche, Schwindel, Schmerzen bei körperlicher Anstrengung und Atemnot ist ein Arztbesuch erforderlich. Bei erblicher Veranlagung wird eine jährliche Vorsorgeuntersuchung mit Ultraschall, Elektrokardiographie und Ventrikulographie empfohlen. Es ist ratsam, lebenslang eine Diät mit eingeschränktem Salz- und tierischen Fettkonsum sowie eine fraktionierte Diät einzuhalten. Es ist wichtig, die körperliche Aktivität ständig zu überwachen, den Körper nicht mit Krafttraining zu überlasten und nur unter Aufsicht eines Arztes und Trainers zu trainieren.

Prophylaktische Maßnahmen zur Verhinderung der Entwicklung einer subaortalen Stenose stehen in engem Zusammenhang mit der Vorbeugung von Arteriosklerose, Rheuma und infektiösen und entzündlichen Herzerkrankungen. Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen unterliegen einer ärztlichen Untersuchung, da sie einer regelmäßigen Überwachung durch einen Kardiologen und Rheumatologen bedürfen.

Prognose

Eine Subaortenstenose ist manchmal über viele Jahre latent und ohne ausgeprägte Symptome. Bei Auftreten deutlicher klinischer Manifestationen steigt die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen, einschließlich tödlichem Ausgang, deutlich an. Zu den wichtigsten ungünstigen Anzeichen zählen:

- Angina;

- Präsynkope, Ohnmacht;

- Linksherzinsuffizienz (in solchen Situationen beträgt die Fünfjahresüberlebensrate normalerweise zwei bis fünf Jahre).

Säuglinge und Kinder sollten häufig (alle 4–6 Monate) untersucht werden, um die Fortschreitungsrate zu verstehen, da es sich bei der subvalvulären Aortenstenose um eine fortschreitende Erkrankung handelt.

Die Überlebenschancen von Patienten nach subaortischer Membranexzision sind ausgezeichnet. Allerdings müssen diese Patienten überwacht werden, da der Gradient des linksventrikulären Ausflusstrakts mit der Zeit langsam zunimmt. Eine langfristige Nachsorge postoperativer Patienten ist wichtig. Bei den meisten Patienten ist im Laufe ihres Lebens aufgrund eines Rezidivs eine erneute Operation erforderlich. [ 20 ]

Unabhängige Prädiktoren für eine erhöhte Reoperationsrate sind die folgenden:

- Weibliches Geschlecht

- Spitzenwert des momentanen LVOT-Gradientenverlaufs im Zeitverlauf

- Unterschied zwischen präoperativen und postoperativen maximalen momentanen LVEF-Gradienten

- Präoperativer maximaler momentaner LV-Gradient größer oder gleich 80 mmHg.

- Alter über 30 zum Zeitpunkt der Diagnose

Bei Entwicklung einer Linksherzinsuffizienz und rechtzeitigem chirurgischen Eingriff wird in über 80 % der Fälle ein Fünfjahresüberleben und in 70 % ein Zehnjahresüberleben berichtet. Eine komplizierte Subaortenstenose hat eine ungünstige Prognose.