Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Dejerine-Syndrom

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Das Dejerine-Syndrom ist eine seltene Erkrankung. Sie beruht auf einer genetischen Veranlagung. Das Dejerine-Syndrom wird auch als hypertrophe Neuropathie bezeichnet. Man kann sofort sagen, dass die Krankheit unheilbar ist, da alle durch verschiedene Mutationen und Genveränderungen verursachten Krankheiten nicht geheilt werden können.

Die Erstbeschreibung der Krankheit stammt vom französischen Neurologen Dejerine, der zunächst davon ausging, dass die Krankheit genetisch bedingt sei. Er stellte fest, dass die Krankheit von Generation zu Generation innerhalb einer Familie übertragen wird. Er führte auch experimentelle Studien durch, die ihn zu dem Schluss führten, dass dominante Gene für die Übertragung der Krankheit verantwortlich sind. So kann in der genetischen Beratung im Voraus berechnet werden, ob ein Kind gesund zur Welt kommt oder das Dejerine-Syndrom entwickelt.

Leider gibt es keine Möglichkeit, die Entwicklung der Krankheit zu verhindern. Wenn die Krankheit auf das Kind übertragen wird, wird sie sich unweigerlich ausbreiten.

[ 1 ]

[ 1 ]

Epidemiologie

Derzeit gibt es viele Arten von Dejerine-Syndromen. Sie alle weisen jedoch ähnliche Merkmale auf – sie manifestieren sich zwischen der Geburt und dem siebten Lebensjahr. Etwa 20 % der Krankheitsfälle manifestieren sich im ersten Lebensjahr. Im zweiten Lebensjahr macht sich die Krankheit in 16 % der Fälle bemerkbar.

Das Dejerine-Sottas-Syndrom ist die häufigste Erkrankung. Es tritt in etwa 43 % der Fälle auf. In etwa 96 % der Fälle führt es zu einer vollständigen Behinderung, die Person ist an den Rollstuhl gefesselt.

Den zweiten Platz belegt das Dejerine-Klumpke-Syndrom, das in etwa 31 % der Fälle auftritt. Den dritten Platz belegt das Dejerine-Russo-Syndrom, dessen Häufigkeit etwa 21 % der Fälle beträgt. Gleichzeitig ist das Dejerine-Russo-Syndrom durch die Ausbildung stabiler Symptome innerhalb eines Jahres bei Patienten gekennzeichnet, die einen Schlaganfall oder einen anderen zerebrovaskulären Unfall in akuter Form erlitten haben.

Das Schmerzsyndrom entwickelt sich ungleichmäßig. Bei etwa 50 % der Patienten treten Schmerzen innerhalb eines Monats nach einem Schlaganfall auf, bei 37 % im Zeitraum von einem Monat bis zwei Jahren, in 11 % der Fälle nach zwei Jahren. Parästhesien und Allodynie werden bei 71 % der Patienten registriert.

Ursachen Dejerine-Syndrom

Die Hauptursache des Dejerine-Syndroms ist eine autosomal vererbte Genmutation. Zahlreiche genetische Faktoren können jedoch die Entwicklung der Krankheit beeinflussen. Sie betreffen den Menschen und sein Gehirn. Zu den Hauptursachen der Erkrankung zählen:

- Trauma, Schäden, andere negative Auswirkungen. Dies gilt insbesondere für Hirnnerven. Die Krankheit kann auch eine Folge von Gehirnerschütterungen sein;

- Frakturen der Knochen an der Schädelbasis;

- Entzündung der Hirnhäute, die sich in akuter Form manifestiert. Entzündungen können verschiedene Ursachen haben. Sie können durch Infektionserreger, Entzündungen oder allergische Reaktionen verursacht werden. Die Entwicklung des Syndroms kann auch eine Folge eines Traumas sein.

- chronisch gewordene Hirnhautentzündung unterschiedlicher Genese;

- erhöhter Hirndruck.

Risikofaktoren

Es gibt bestimmte Risikofaktoren, die die Krankheit auslösen können. Menschen, die diesen Faktoren ausgesetzt sind, sind anfälliger für die Krankheit als andere. Zu den Risikofaktoren zählen auch bestimmte Krankheiten, die die Krankheit begleiten.

Zur Risikogruppe gehören Patienten mit Hirntumoren. Ein Tumor, der Druck auf die Medulla oblongata ausübt, kann als Risikofaktor gelten. Zu dieser Gruppe gehören auch verschiedene Tuberkulome, Gefäßschäden und Sarkoidose. Hirnschäden entstehen durch Druck auf das Gehirn. Schäden an den Hirngefäßen können unterschiedlicher Natur sein. Dies betrifft vor allem hämorrhagische Läsionen, Embolien, Thrombosen, Aneurysmen und Missbildungen.

Zu den Faktoren, die zur Entwicklung des Dejerine-Syndroms beitragen, gehören auch Begleiterkrankungen wie Polyenzephalitis, Multiple Sklerose und Poliomyelitis. Gefährlich können auch Erkrankungen sein, die mit einer Störung der normalen Gehirnfunktion und einer Unterbrechung der Blutversorgung einhergehen. Zuallererst sollte man sich vor Durchblutungsstörungen im Arterienbett in Acht nehmen. Zur Risikogruppe gehören auch Patienten, die anfällig für eine Störung der Blutversorgung des zwölften Nervs, seines Kerns, der medialen Schleife und der Pyramide sind.

Auch Syringobulbie und Bulbärparalyse tragen zur Entstehung der Krankheit bei. Diese Faktoren stellen ein hohes Risiko dar, da sie durch ein stetiges Fortschreiten gekennzeichnet sind.

Auch Kleinhirntumoren verschiedener Art kommen als Risikofaktor in Frage.

Patienten mit angeborenen Hirnanomalien gehören zu den Risikogruppen. Ist eine Person mit einer solchen Anomalie infektiösen, toxischen oder degenerativen Erregern ausgesetzt, steigt das Risiko, an der Krankheit zu erkranken, deutlich an. Faktoren wie ätzende Chemikalien und radioaktive Substanzen können die Entwicklung der Pathologie provozieren. Sie können eine Genmutation verursachen. Daher können Frauen, die giftigen Chemikalien ausgesetzt sind und in einer strahlungsintensiven Zone leben, zur Risikogruppe gehören. Die Prädisposition für die Krankheit nimmt in diesem Fall stark zu.

Pathogenese

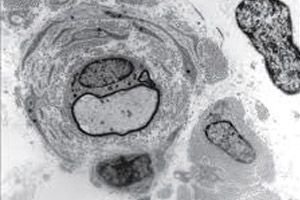

Die Pathogenese der Erkrankung beruht auf einer Genmutation. Sie trägt zur Störung der Struktur der Nervenscheiden bei. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu einem übermäßigen Wachstum der Bindegewebshüllen, die Teil des Nervengewebes sind. Infolgedessen hypertrophiert das Bindegewebe und es lagert sich Schleim zwischen den Nervenverbindungen ab. Dies führt zu einer deutlichen Verdickung der Nervenstämme, Spinalwurzeln und Kleinhirnbahnen. Ihre Form verändert sich. Degenerative Prozesse beeinträchtigen das Nervengewebe und die Spinalnerven.

Symptome Dejerine-Syndrom

Das Dejerine-Syndrom kann sich auf völlig unterschiedliche Weise manifestieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass es viele Varianten dieser Krankheit gibt und jede von ihnen sich mit völlig unterschiedlichen Symptomen manifestiert. Daher ist es sinnvoll, über die für jeden einzelnen Typ dieses Syndroms charakteristischen Symptome zu sprechen.

Es gibt jedoch eine Reihe von Frühzeichen, die generell auf die Wahrscheinlichkeit einer Pathologie bei einem Kind hinweisen können. Im Frühstadium können verschiedene Typen viele ähnliche Merkmale aufweisen.

Erste Anzeichen

In den meisten Fällen manifestiert sich die Krankheit bereits im Vorschulalter vollständig. Die ersten Anzeichen sind jedoch bereits bei der Geburt des Kindes erkennbar. Entwickelt sich das Kind langsamer als seine Altersgenossen, kann dies ein erstes Alarmzeichen sein. Besondere Aufmerksamkeit sollte einem Kind gewidmet werden, das nicht im entsprechenden Alter sitzt, die ersten Schritte spät macht und sich selbstständig zu bewegen beginnt.

Auch das Aussehen des Kindes kann viel aussagen. Normalerweise hängen die Gesichtsmuskeln des Kindes herab. Arme und Beine beginnen sich allmählich zu verformen. Sie werden weniger empfindlich und reagieren praktisch auf nichts. Dieser Zustand kann sich ständig verschlechtern, bis die Muskeln verkümmern.

Sobald sich das Kind falsch entwickelt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen. Eine Konsultation mit einem Neurologen ist notwendig.

Bei der Untersuchung entdeckt der Arzt weitere Anzeichen, die auf das Syndrom hinweisen. Es kommt zu fibrillären Muskelzuckungen. Viele Sehnenreflexe bleiben aus. Die Pupillen können verengt sein und reagieren meist nicht auf Licht. Der Arzt stellt Anzeichen einer Schwächung der Gesichtsmuskulatur fest.

Bühnen

Es gibt leichte (Anfangs-)Stadien, mittelschwere und schwere Stadien. Im Anfangsstadium treten die ersten Anzeichen der Krankheit auf. Dieses Stadium tritt normalerweise im Säuglingsalter auf.

Im mittleren Stadium kommt es zu einer ausgeprägten Verzögerung der Sprach- und Motorikentwicklung, verschiedenen motorischen Störungen, Sensibilitätsstörungen, Verlust einiger Reflexe und Störungen der Sehreaktionen.

Schweres Stadium – sensorineuraler Hörverlust, Skelettdeformationen, Muskeltonusstörungen, Nystagmus. Krankheitsverlauf. Endet mit Behinderung.

Formen

Es gibt viele verschiedene Varianten des Dejerine-Syndroms, abhängig von der Art und Schwere der Läsion. Die häufigsten sind das Alternationssyndrom, das Dejerine-Sotta-Syndrom, das Dejerine-Klumpke-Syndrom und das Dejerine-Rousset-Syndrom.

[ 21 ]

[ 21 ]

Dejerine-Alternativsyndrom

Wenn ein Kind ein alternierendes Syndrom hat, ist zuerst die Zunge gelähmt. Darüber hinaus ist nicht die gesamte Zunge betroffen, sondern nur ein Teil davon. Auf der gegenüberliegenden Seite entwickelt sich eine Hemiparese. Die Vibrationsempfindlichkeit reicht bis in die tiefen Schichten. Das Kind nimmt taktile Empfindungen praktisch nicht wahr. Ursache ist eine Thrombose oder ein Verschluss der Arteria basilaris. Dadurch wird die Innervation und Blutversorgung der Medulla oblongata gestört.

Dejerine-Klumpke-Syndrom

Beim Dejerine-Klumpke-Syndrom sind die unteren Äste des Schultergelenks gelähmt. Nicht das gesamte Glied ist gelähmt, sondern nur ein Teil davon. Es entwickeln sich allmählich Paresen und Lähmungen der Hände. Die Empfindlichkeit der entsprechenden Bereiche ist stark reduziert. Der Zustand der Gefäße verändert sich. Die Pupillenreaktionen sind abnormal.

Die Lähmung breitet sich allmählich auf die tiefen Schichten der Muskulatur aus. Es kommt zu starkem Taubheitsgefühl. Zuerst werden die Hände taub, dann die Unterarme und Ellbogen. In schweren Fällen kann sogar der Brustnerv betroffen sein. Es entwickeln sich auch zahlreiche Ptosen und Miosen.

Dejerine-Roussy-Syndrom

Dieses Syndrom ist durch eine Schädigung der Perforansarterien gekennzeichnet. Auch die umliegenden Bereiche und die von der betroffenen Arterie innervierten Hirnareale sind geschädigt. Dieses Syndrom wird auch als chronisches Schmerzsyndrom oder thalamisches (Schlaganfall-)Schmerzsyndrom bezeichnet.

Dieser Name erklärt sich dadurch, dass das Syndrom mit starken, ständigen, stechenden Schmerzen einhergeht. Die Schmerzen sind oft unerträglich. Die Krankheit geht außerdem mit Schmerzen und Verspannungen des gesamten Körpers einher. Es kommt auch zu Hyperpathie, wodurch einige Muskeln übermäßig angespannt werden. Die Sensibilität ist jedoch stark reduziert. Panikattacken, unnatürliches Weinen, Schreien oder Lachen sind ebenfalls charakteristisch für die Krankheit.

In diesem Fall ist die Schädigung überwiegend einseitig. Dies kann ein Bein oder ein Arm sein. In den betroffenen Bereichen treten vor allem starke Schmerzen und ein brennendes Gefühl auf. Die Schmerzen erschöpfen den Patienten. Sie können durch verschiedene Faktoren verstärkt werden. Sowohl positive als auch negative Emotionen können Schmerzen verstärken. Auch Hitze, Kälte und verschiedene Bewegungen können Schmerzen verstärken.

Oft ist die Krankheit schwer von anderen Krankheiten zu unterscheiden. Sie weist viele Symptome auf, die anderen neuralgischen Läsionen ähneln. Manchmal kann sie erst dann endgültig diagnostiziert werden, wenn sich das Schmerzsyndrom vollständig ausgebildet hat.

Dejerine-Sottas-Syndrom

Das Dejerine-Sotta-Syndrom ist eine genetisch bedingte Erkrankung. Im Verlauf der Erkrankung wird die Dicke der Rumpfnerven beeinträchtigt. Die Krankheit kann bereits in den frühesten Stadien der Schwangerschaft mithilfe einer genetischen Beratung diagnostiziert werden. Bei der Geburt unterscheidet sich das Kind nicht von einem gesunden Kind. Während des Wachstums und der Entwicklung fällt auf, dass sich das Kind sehr langsam entwickelt. Die Bewegungen sind schwach, die Sprache ist nicht ausgebildet. Die Muskeln sind sehr entspannt, das Kind kann Kopf, Hals und Körper nicht halten. Die visuellen Reaktionen sind beeinträchtigt. Das Kind hinkt in seiner Entwicklung seinen Altersgenossen stark hinterher. Die Sensibilität nimmt zunehmend ab, die Muskeln verkümmern allmählich. Eine vollständige Entwicklung findet nicht statt. Allmählich geht die Atrophie auf das Skelettsystem über. Dies führt zu einer Behinderung.

Neri-Dejerine-Syndrom

Beim Neri-Dejerine-Syndrom sind die Hinterwurzeln des Rückenmarks ständig gereizt. Ursache hierfür ist Osteochondrose, also verschiedene Tumore, die das Gehirn befallen und darauf drücken. Hernien, Quetschungen und Verletzungen tragen ebenfalls zum Druck auf die Wurzeln bei. Darüber hinaus kann dies durch starkes Knochenwachstum verursacht werden. Die Hauptsymptome sind starke Schmerzen an der Stelle, an der Druck auf das Gehirn und seine Wurzeln ausgeübt wird.

In den meisten Fällen ist dieses Syndrom nicht das Hauptsyndrom, sondern ein Begleitsyndrom, das mit verschiedenen anderen Pathologien und Erkrankungen einhergeht. Beispielsweise tritt es traditionell bei Osteochondrose auf. Ein besonderes Merkmal sind stechende Schmerzen in der Lendenwirbelsäule sowie bohrende Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich, die es dem Betroffenen nicht erlauben, den Kopf aus der liegenden Position vollständig zu heben. Allmählich verhärtet sich dieser Bereich, die Sensibilität geht allmählich verloren. Auch Muskelkrämpfe werden beobachtet. Allmählich erfahren die Gliedmaßen pathologische Veränderungen.

Landouzy-Dejerine-Syndrom

Ein Synonym ist Myopathie. Der Name der Krankheit deutet auf eine Schwächung der Muskulatur hin, die stetig fortschreitet. Parallel dazu entwickeln sich verschiedene Muskelerkrankungen und dystrophische Prozesse. Es handelt sich nicht um eine eigenständige Erkrankung, sondern um eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Betroffen sind Schulter, Schulterblatt und Gesichtspartie. Die Krankheit ist eine genetische Erkrankung, die von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Die Erkrankung entwickelt sich in mehreren Stadien. Im ersten Stadium entwickelt sich eine Gesichtsschwäche, wodurch die Gesichtsmuskeln nicht nur schwächer werden, sondern auch ihre Form verlieren und sich verformen. Dadurch erhält das Gesicht unregelmäßige, verzerrte Züge. Am häufigsten erkennt man die Krankheit an einem runden Mund und hängenden Unter- und Oberlippen.

Allmählich schreitet die Krankheit so weit fort, dass die Person ihren Mund nicht mehr schließen kann. Er lässt den Mund zuerst im Schlaf, dann sogar tagsüber offen. Allmählich beeinträchtigt die Muskelschwäche die Muskeln des Schultergürtels.

In seltenen Fällen kann es zu einer Schwächung der Rachenmuskulatur und der Zunge kommen. Dieses Symptom hat jedoch keinen diagnostischen Wert und ist nicht so ausgeprägt wie andere Symptome.

Im schwersten Stadium entwickelt sich eine Schwäche der Skelettmuskulatur. Zuerst werden die Arme schwach, dann die Beine. Die Prognose ist enttäuschend – Behinderung.

Diagnose Dejerine-Syndrom

Das Dejerine-Syndrom kann anhand der für die Krankheit charakteristischen Symptome und klinischen Manifestationen diagnostiziert werden. In manchen Fällen ist das Bild so ausgeprägt, dass die Krankheit bereits aufgrund einer Untersuchung vermutet werden kann. Doch in Wirklichkeit ist alles viel komplizierter. Andere neurologische Erkrankungen können sich ähnlich äußern. Daher ist es wichtig, die vorhandenen klinischen Symptome sowie die Daten der subjektiven und objektiven Untersuchung umgehend zu analysieren. Die endgültige Schlussfolgerung basiert auf Labor- und Instrumentenuntersuchungen. Es ist auch notwendig, die Krankengeschichte und die Familienanamnese zu untersuchen.

Tests

Die Diagnose des Dejerine-Syndroms kann durch eine Liquorbiopsie bestätigt werden. Bei der Untersuchung der Liquorflüssigkeit lassen sich zahlreiche Proteine und Proteinfragmente nachweisen. Sie sind das Erkennungsmerkmal des Dejerine-Syndroms.

In manchen Fällen reicht dies aus, um eine genaue Diagnose zu stellen. Doch manchmal kommen Zweifel auf. Sind beispielsweise wenige Proteinfragmente im Liquor vorhanden, kann dies auf andere neurologische Erkrankungen hinweisen. Daher wird in solchen Zweifelsfällen eine Biopsie durchgeführt. Für eine Biopsie werden Nervenfasern entnommen. Diese werden aus der Ellenbogen- und Wadenmuskulatur entnommen. Das Dejerine-Syndrom wird durch eine Hypertrophie des Nervengewebes eindeutig angezeigt. Bei dieser Pathologie verdicken sich die Hüllen der Nervenfasern stark.

Darüber hinaus lässt sich durch die Untersuchung von Nervengewebe unter dem Mikroskop feststellen, dass sich nicht nur die Membranen verdicken, sondern auch die Anzahl der Nervenfasern deutlich reduziert. Es kommt auch zu einer Demineralisierung. Die Anzahl der Nervenfasern nimmt ab.

Instrumentelle Diagnostik

Manchmal reichen jedoch selbst Tests nicht aus, um das Dejerine-Syndrom mit Sicherheit festzustellen. In diesem Fall ist spezielle Ausrüstung erforderlich. Meistens kommen Computertomographie und Magnetresonanztomographie zum Einsatz. Mit diesen Methoden lässt sich feststellen, wie stark der zwölfte Nerv geschädigt ist. Nach Vorliegen der Ergebnisse wählt der Arzt die Behandlungsmethode. Die Therapie wird von einem Neurologen oder Neurochirurgen verordnet.

Differenzialdiagnose

Das Wesen der Differentialdiagnostik besteht darin, die Symptome einer Krankheit klar von denen einer anderen mit ähnlichen Erscheinungsformen zu unterscheiden. Beim Dejerine-Syndrom ist dies sehr wichtig, da die weitere Prognose und Behandlung davon abhängen. Diese Krankheit kann oft mit anderen neurologischen Erkrankungen, Lähmungen, verwechselt werden.

Sobald die Diagnose bestätigt ist, ist es notwendig, sie von anderen Varianten zu unterscheiden, d. h., klar zu bestimmen, um welche Art von Dejerine-Syndrom es sich handelt. Eine Biopsie und Analyse der Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit können dabei helfen.

Das Vorliegen eines Dejerine-Syndroms wird durch Proteine im Liquor und verdickte Nervenfasern in einer Biopsie angezeigt. Die Art des Syndroms wird in der Regel durch das klinische Bild und pathognomonische Anzeichen bestimmt, d. h. Anzeichen, die für eine bestimmte Krankheit charakteristisch, einzigartig und ihr charakteristisches Merkmal sind.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Dejerine-Syndrom

Da die Krankheit genetisch bedingt ist, ist es wichtig zu verstehen, dass eine vollständige Heilung und Heilung unmöglich ist. Höchstwahrscheinlich wird die Krankheit fortschreiten und lässt sich nicht mehr stoppen. Das heißt aber nicht, dass eine Behandlung nicht sinnvoll ist. Sie müssen die Behandlungsmethode nur sorgfältig und rational wählen. Sie kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und das Leiden des Patienten deutlich lindern.

Bei der Wahl der Behandlung orientieren sie sich an der Tatsache, dass eine ätiologische Therapie irrational ist. Unter ätiologischer Therapie versteht man eine Behandlung, die auf die Beseitigung der Ursache abzielt. Bei einer genetischen Erkrankung ist es unmöglich, die Ursache zu beseitigen. Daher bleibt die symptomatische Therapie bestehen, d. h. eine Therapie, die darauf abzielt, die Krankheitssymptome zu lindern, den Allgemeinzustand und das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern. Behandlungsschemata können völlig unterschiedlich sein. Alles hängt davon ab, welches Symptom vorherrscht und was den Patienten im Moment beunruhigt. Um die Symptome zu lindern und gleichzeitig ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern, wird eine komplexe Therapie eingesetzt.

Die komplexe Therapie umfasst in der Regel Schmerzmittel, da das Syndrom fast immer mit Schmerzen einhergeht. Wenn keine Schmerzen auftreten (was recht selten vorkommt), können solche Medikamente ausgeschlossen werden.

Eine Stoffwechseltherapie, die Stoffwechselprozesse verbessert, eine bessere Gewebeernährung fördert und Stoffwechselprodukte entfernt, muss durchgeführt werden. Diese Behandlungsart zielt hauptsächlich auf den Erhalt des Muskelgewebes ab, da dieses sehr anfällig für degenerative Prozesse ist und anschließend verkümmern kann. Das Hauptziel dieser Therapie ist die Vorbeugung von Atrophie.

Es ist auch notwendig, Medikamente zur Verbesserung der Nervenleitfähigkeit einzusetzen. Sie ermöglichen die Normalisierung von Stoffwechselprozessen im Nervengewebe, die Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der Empfindlichkeit der Nervenenden und die Verhinderung des Absterbens von Rezeptoren.

Neben der medikamentösen Behandlung kann zusätzlich Physiotherapie verordnet werden. Massagen, manuelle Therapie und verschiedene alternative Therapien können erforderlich sein. Derzeit gibt es viele verschiedene orthopädische Produkte, die die Entstehung von Skeletterkrankungen verhindern. Auch die Entstehung von Fußdeformitäten kann verhindert werden. Auch Gelenkkontrakturen können mithilfe orthopädischer Produkte verhindert werden.

Manchmal zielt die Behandlung darauf ab, die Ursache der Erkrankung zu beseitigen. Natürlich, sofern es sich nicht um eine genetische Ursache handelt. Beispielsweise manifestiert sich die Krankheit in manchen Fällen trotz genetischer Veranlagung nicht. Doch dann beginnt sich die Krankheit aufgrund bestimmter Faktoren zu entwickeln oder fortzuschreiten. Die Ursache kann beispielsweise eine arterielle Thrombose sein. Die beschädigte Arterie komprimiert den angrenzenden Teil des Gehirns und unterbricht dessen Blutversorgung. In diesem Fall ist es ratsam, die Ursache zu beseitigen – die Thrombose zu entfernen. In diesem Fall kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein.

In anderen Fällen ist eine unterstützende, fortlaufende Therapie erforderlich.

Medikamente

Medikamente werden ausschließlich zur Beseitigung der Symptome eingesetzt. Zur Behandlung des Schmerzsyndroms wird beispielsweise empfohlen, Cabrazepam 2-3 mal täglich in einer Dosis von 3-5 mg / kg Körpergewicht anzuwenden.

Ketorolac kann auch in einer Konzentration von 60 mg/Tag, 2-mal täglich, empfohlen werden. Trometamol wird in einer Konzentration von 60 mg/Tag, 2-mal täglich, Ketonal – 50 mg 1-2-mal täglich angewendet, die maximale Tagesdosis beträgt 100-150 mg.

Vitamine

Vitamine sind notwendig, um den Allgemeinzustand des Körpers zu erhalten, das Immunsystem zu normalisieren und vor Infektions- und anderen Krankheiten zu schützen. Vitamine tragen auch zum allgemeinen Wohlbefinden des Kindes bei. Die wichtigsten Vitamine, die für das normale Funktionieren des Körpers notwendig sind (Tagesdosis):

- B – 2-3 mg

- PP – 30 mg

- H – 7-8 µg

- C – 250 mg

- D – 20 µg

- E – 20 mg.

Physiotherapeutische Behandlung

Physiotherapie kann das Dejerine-Syndrom nicht heilen. In manchen Fällen kann sie jedoch eingesetzt werden. Sie dient in der Regel einem bestimmten Zweck. So erhöht die Elektrophorese die Gewebedurchlässigkeit deutlich und kann dazu beitragen, dass Medikamente schneller und effektiver ins Gewebe eindringen. Einige physiotherapeutische Verfahren können Schmerzen lindern, Muskeln entspannen und Krämpfe lösen. Sie können den Gesamtzustand des Körpers deutlich verbessern. Physiotherapie hilft auch, Schmerzen zu lindern.

Hausmittel

Es gibt Volksheilmittel, die die Notlage des Patienten lindern. Das Dejerine-Syndrom ist nicht heilbar, aber das bedeutet nicht, dass man aufgeben und keine Anstrengungen zur Linderung oder Linderung der Symptome unternehmen sollte. Volksheilmittel helfen, die Symptome zu überwinden und Schmerzen zu lindern. Sie bieten dem Patienten wichtige psychologische Hilfe und Unterstützung. Die Krankheit kann nicht geheilt, aber ihr Fortschreiten kann verlangsamt werden.

Bei Paresen, Lähmungen und Schwächung der Gesichtsmuskulatur wird die Einnahme von Hafer empfohlen. Verwenden Sie grünen Hafersaft. Nehmen Sie zweimal täglich ein Drittel eines Glases ein. Es ist besser, vor den Mahlzeiten einzunehmen. Die Wirkung ist allgemein stärkend.

Lähmungen und Paresen werden durch die Anwendung von Minze und Zitronenmelisse gelindert. Es wird empfohlen, sie aufzubrühen, einen Sud zuzubereiten und warm zu trinken. Diese Kräuter sind relativ sicher und können daher in großen Mengen, jedoch nicht unkontrolliert, verwendet werden. Etwa ein Liter pro Tag ist erlaubt. Diese Kräuter können auch nach Belieben dem Tee hinzugefügt werden. Trinken Sie in unbegrenzter Menge, je nach Geschmack und Stimmung. Normalerweise entspannen sie die Muskeln, normalisieren den Zustand des Nervensystems und wirken beruhigend.

Minze und Zitronenmelisse können auch zu etwa gleichen Anteilen mit Mistel gemischt und als Abkochung verwendet werden. In diesem Fall sollte die Menge begrenzt sein, etwa 20–30 ml dreimal täglich. Dieser Aufguss hilft, Krämpfe und Schmerzen zu lindern, die Muskeln zu entspannen und das Nervensystem zu beruhigen.

Bäder mit Heilkräutern wirken sich positiv auf den Körper aus. Sie können ein Bad aus der Abfolge zubereiten. Dazu werden etwa 2-3 Liter starker Aufguss separat zubereitet und anschließend in ein Bad mit angenehmer Temperatur gegossen. Es wird empfohlen, 20-30 Minuten zu baden. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Muskeln zu stärken und die Aktivität des Nervensystems zu normalisieren. Kräuter können kombiniert und abgewechselt werden. Sie können einen Sud aus Nadelbäumen verwenden: Kiefer, Tanne, Zeder. Sie können Kamille, Linde, Himbeere und Brennnessel hinzufügen.

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ]

Kräuterbehandlung

Bei Koordinationsstörungen, Paresen und Lähmungen kann Ephedrakraut eingesetzt werden. Es wird als Abkochung verwendet. Etwa 5 g des Krauts in 500 ml kochendem Wasser aufbrühen. Dreimal täglich 2-3 Esslöffel trinken.

Um den Muskelzustand zu normalisieren, zu beruhigen, Krämpfe und Schmerzen zu lindern, verwenden Sie einen Baldrian-Abkocher oder -Aufguss. Alkoholische Baldriantinktur ist im Handel erhältlich. Die Art der Anwendung ist in der Regel auf der Verpackung angegeben.

Um einen Sud zu Hause zuzubereiten, geben Sie etwa 5 g des Krauts in ein Glas Wasser und trinken Sie diesen Sud über den Tag verteilt. Sie können ihn auch in Tee geben.

Kamillenabkochung kann auf ähnliche Weise verwendet werden. Sie wirkt zusätzlich entzündungshemmend, normalisiert das Immunsystem und den Stoffwechsel.

Es wird empfohlen, dreimal täglich 1 Esslöffel Ringelblumenabkochung zu verwenden. Es wirkt entzündungshemmend und lindert Schwellungen.

Homöopathie

Auch homöopathische Mittel können positive Wirkungen haben, den Allgemeinzustand verbessern und einzelne Symptome lindern. Nebenwirkungen sind bei korrekter Dosierung und Anwendung selten. Es ist wichtig zu bedenken, dass viele Substanzen eine kumulative Wirkung haben, d. h. die Wirkung tritt erst nach Abschluss der gesamten Behandlung oder nach einiger Zeit ein. Beachten Sie daher grundlegende Vorsichtsmaßnahmen: Konsultieren Sie vor der Einnahme einen Arzt, da einige Substanzen untereinander oder mit Medikamenten nicht kompatibel sein können. Die Folgen können unvorhersehbar sein.

Bei schlaffer Lähmung, Paresen, Hyperkinese und Schwächung der Gesichtsmuskulatur wird die Einnahme von Securinega sibirica empfohlen. Etwa 15 g zerkleinerte Blätter und kleine Zweige werden mit 250 ml kochendem Wasser übergossen. Abkühlen lassen. Abseihen und zweimal täglich ein Drittel eines Glases einnehmen.

- Sammlung Nr. 1. Bei Läsionen der Medulla oblongata, Kleinhirn

Nehmen Sie Himbeerblätter, Johannisbeerblätter, Baldrian und Herzgespann im Verhältnis 2:1:2:1. Nehmen Sie dreimal täglich ein Drittel eines Glases als Aufguss ein.

- Sammlung Nr. 2. Bei spastischer Lähmung

Nehmen Sie die Blätter von Zitronenmelisse, Kamille, Salbei und Minze im Verhältnis 1:1:2:2. Nehmen Sie dreimal täglich ein Drittel eines Glases als Aufguss ein.

- Sammlung Nr. 3. Bei Schmerzsyndrom, Krämpfen, Lähmungen

Nehmen Sie Steviablätter, Brennnessel, Hopfenzapfen und Echinaceablüten im Verhältnis 2:1:1:1. Nehmen Sie die Mischung dreimal täglich als Aufguss ein.

Chirurgische Behandlung

In manchen Fällen hilft nur ein chirurgischer Eingriff. Wenn der Patient beispielsweise eine Verletzung oder einen Tumor hat, muss dieser entfernt werden. Auch Thrombosen oder Arterienverschlüsse können einen chirurgischen Eingriff erfordern.

Bei Erkrankungen der Blutgefäße ist ein minimalinvasiver intravaskulärer chirurgischer Eingriff wirksam.

Wenn eine bestimmte Arterie betroffen ist, kann eine Operation erforderlich sein, um die Hirndurchblutung zu verbessern und die Innervation dieses Bereichs zu normalisieren.

In einigen Fällen gibt es jedoch Pathologien, die nicht operiert werden können. Dies können verschiedene angeborene Anomalien oder Verletzungen sein.

Prognose

Der Krankheitsverlauf ist stets progressiv, die Remissionszeiten sind kurz. Die Prognose ist ungünstig. Dies liegt vor allem daran, dass die wichtigsten degenerativen Prozesse im Nervensystem, dem Gehirn, stattfinden. Mit fortschreitender Krankheit geht die Arbeitsfähigkeit verloren. Schließlich ist der Patient an einen Rollstuhl oder ein Bett gefesselt.

[ 39 ]

[ 39 ]