Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die Rolle von Kristallablagerungen in der Pathogenese der Arthrose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

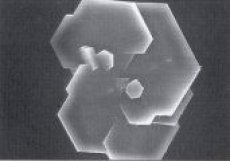

Basische Calciumphosphatkristalle (BCP) finden sich in der Synovialflüssigkeit von 30-60 % der Patienten mit Osteoarthritis. Laut A. Swan et al. (1994) finden sich calciumhaltige Kristalle in der Synovialflüssigkeit einer weitaus größeren Zahl von Patienten mit Osteoarthritis; aufgrund der extrem geringen Größe der Kristalle bzw. ihrer geringen Anzahl können sie jedoch mit herkömmlichen Techniken nicht identifiziert werden. Das Vorhandensein von BCP-Kristallen in der Synovialflüssigkeit korreliert mit radiologischen Anzeichen einer Degeneration des Gelenkknorpels und ist mit einem größeren Ergussvolumen verbunden als ein Erguss in Kniegelenken ohne Kristalle. Eine Studie zu Faktoren, die den radiologischen Verlauf einer Gonarthrose beeinflussen, zeigte, dass die Ablagerung von Calciumpyrophosphat-Dihydrat (CPPD)-Kristallen ein ungünstiges klinisches und radiologisches Ergebnis vorhersagt. Eine Studie mit älteren Patienten zeigte, dass Arthrose mit Chondrokalzinose assoziiert ist, insbesondere im lateralen tibiofemoralen Kompartiment des Knies und in den ersten drei Metakarpophalangealgelenken. Nicht selten finden sich bei Patienten mit Arthrose beide Kristalltypen, OFC und PFC.

Klinisch unterscheidet sich die durch Kalziumkristallablagerung verursachte Degeneration des Gelenkknorpels von der bei primärer Osteoarthrose beobachteten. Wären Kristalle ein einfaches Epiphänomen der Knorpeldegeneration, würden sie in den Gelenken gefunden werden, die am häufigsten von primärer Osteoarthrose betroffen sind, d. h. in den Knien, Hüften und kleinen Gelenken der Hände. Im Gegensatz dazu betreffen Kristallablagerungskrankheiten am häufigsten Gelenke, die nicht typisch für primäre Osteoarthrose sind, wie Schulter, Handgelenk und Ellenbogen. Das Vorhandensein von Kristallen in der Gelenkflüssigkeit (Erguss) ist mit einer schwereren Degeneration des Gelenkknorpels verbunden. Die Frage, was Ursache und was Wirkung ist, Kristallablagerung oder Knorpeldegeneration, ist umstritten. Eine Zwischenposition nimmt die folgende Annahme ein: Eine primäre Anomalie im Knorpelstoffwechsel führt zu seiner Degeneration und die sekundäre Ablagerung von Kristallen beschleunigt seinen Abbau (die sogenannte Amplifikationsschleifentheorie).

Der genaue Mechanismus, durch den Kalziumkristalle den Gelenkknorpel schädigen, ist unbekannt und wird im Folgenden zusammengefasst. Theoretisch können Kalziumkristalle Chondrozyten direkt schädigen. Histologische Untersuchungen zeigen jedoch selten Kristalle in der Nähe von Chondrozyten, und noch seltener werden sie von diesen aufgenommen. Der wahrscheinlichste Mechanismus ist die Phagozytose der Kristalle durch Synovialmembranzellen, gefolgt von der Freisetzung proteolytischer Enzyme oder der Sekretion von Zytokinen, die die Enzymfreisetzung durch Chondrozyten stimulieren. Diese Annahme wird durch eine Studie zur Rolle der PFKD-induzierten Synovitis bei der Entwicklung einer rasch fortschreitenden Osteoarthritis bei Pyrophosphat-Arthropathie gestützt. In dieser Studie wurden Kaninchen mit Osteoarthritis, die durch eine partielle laterale Meniskektomie verursacht worden war, wöchentlich Kalziumpyrophosphat-Dihydratkristalle (1 oder 10 mg) in das rechte Knie injiziert. Es zeigte sich, dass das rechte Kniegelenk nach 8 Injektionen deutlich schwerwiegendere Veränderungen aufwies als das linke. Die Intensität der Synovialentzündung korrelierte mit intraartikulären Injektionen von Calciumpyrophosphat-Dihydrat-Kristallen und deren Dosis. Obwohl die in dieser Studie verwendeten Dosen der CPPD-Kristalle die in vivo-Dosen übersteigen, deuten die Ergebnisse auf die Rolle der CPPD-induzierten Entzündung bei der Progression der Osteoarthritis bei Pyrophosphat-Arthropathie hin.

Mögliche Mechanismen der Induktion von Gelenkknorpelschäden durch kalziumhaltige Kristalle hängen mit ihren mitogenen Eigenschaften, der Fähigkeit zur Induktion von MMPs und zur Stimulierung der Prostaglandinsynthese zusammen.

Mitogene Wirkung calciumhaltiger Kristalle. Bei kristallassoziierten Arthropathien wird häufig eine Proliferation synovialer Auskleidungszellen beobachtet, für die die Kristalle selbst nur teilweise verantwortlich sind. Die Zunahme der Synovialzellen geht mit einer erhöhten Sekretion von Zytokinen einher, die die Chondrolyse fördern und die Sekretion proteolytischer Enzyme induzieren. OFC-Kristalle stimulieren in Konzentrationen, die bei menschlichen Gelenkerkrankungen vorkommen, dosisabhängig die Mitogenese ruhender Hautfibroblastenkulturen sowie synovialer Fibroblasten von Hunden und Mäusen. Kristalle aus Calciumpyrophosphat-Dihydrat, Urat, Sulfat, Carbonat und Calciumphosphat stimulieren das Zellwachstum. Beginn und Höhepunkt des durch diese Kristalle induzierten ( 3H )-Thymidin-Einbaus sind im Vergleich zur Stimulation von Zellen mit Blutserum um 3 Stunden verschoben. Dieser Zeitraum kann für die Phagozytose und Auflösung der Kristalle notwendig sein. Die Zugabe von Kontrollkristallen gleicher Größe (z. B. Diamantstaub oder Latexpartikel) stimulierte die Mitogenese nicht. Natriumurat-Monohydrat-Kristalle zeigten schwache mitogene Eigenschaften und waren denen von Calciumurat deutlich unterlegen, was auf die Bedeutung des Calciumgehalts der Kristalle für die Mitogenese hindeutet. Synthetische OFC-Kristalle hatten die gleichen mitogenen Eigenschaften wie Kristalle von Patienten mit Chondrokalzinose. Die mitogene Wirkung calciumhaltiger Kristalle war in vitro nicht das Ergebnis einer Erhöhung des Calciumgehalts des umgebenden Nährmediums, da die Auflösung basischer Calciumphosphatkristalle im Nährmedium den Einbau von ( 3H )-Thymidin durch Fibroblasten nicht stimulierte.

Ein vorgeschlagener Mechanismus für die OFC-induzierte Mitogenese besteht darin, dass die abnorme Proliferation synovialer Zellen zumindest teilweise auf Endozytose und intrazelluläre Auflösung von Kristallen zurückzuführen sein könnte, wodurch die zytoplasmatischen Ca 2+ -Konzentrationen erhöht und der calciumabhängige Weg aktiviert wird, der zur Mitogenese führt. Diese Annahme wird durch die Notwendigkeit eines direkten Zell-Kristall-Kontakts zur Stimulierung der Mitogenese gestützt, da die Exposition von Zellkulturen gegenüber Kristallen Zellwachstum induzierte, während die Exposition von Zellen ohne einen solchen Kontakt dies nicht tat. Um die Notwendigkeit der Kristallphagozytose nach der Zell-Kristall-Interaktion zu untersuchen, wurden Zellen mit 45 Ca-OPC und ( 3 H)-Thymidin kultiviert. Es zeigte sich, dass Zellen mit 45 Ca-OPC signifikant mehr ( 3 H)-Thymidin aufnahmen als Zellen ohne basische Calciumphosphat-Markierung. In Makrophagenkulturen führte die Hemmung der Kristallendozytose durch Cytochalasin zu einer Hemmung der Kristallauflösung, was die Notwendigkeit der Phagozytose weiter unterstreicht.

Calciumhaltige Kristalle sind säurelöslich. Nach der Phagozytose lösen sich die Kristalle im sauren Milieu der Makrophagen-Phagolysosomen auf. Chloroquin, Ammoniumchlorid, Bafilomycin A1 und alle lysosomotrophen Substanzen, die den lysosomalen pH-Wert erhöhen, hemmen dosisabhängig die intrazelluläre Kristallauflösung und die (3H)-Thymidinaufnahme in Fibroblasten, die mit basischen Calciumphosphatkristallen kultiviert wurden.

Die Zugabe von OFC-Kristallen zu einer Monolayer-Fibroblastenkultur führte zu einem sofortigen zehnfachen Anstieg des intrazellulären Calciums, der nach 8 Minuten wieder den Ausgangswert erreichte. Die Calciumquelle waren überwiegend extrazelluläre Ionen, da die basischen Calciumphosphatkristalle einem calciumfreien Kulturmedium zugesetzt wurden. Der nächste Anstieg der intrazellulären Calciumkonzentration wurde nach 60 Minuten beobachtet und hielt mindestens 3 Stunden an. Die Calciumquelle waren hier phagozytierte, in Phagolysosomen gelöste Kristalle.

Es wurde festgestellt, dass die mitogene Wirkung von OFC-Kristallen der von PDGF als Wachstumsfaktor ähnelt; wie letzterer zeigen OFC-Kristalle Synergien mit IGF-1 und Blutplasma. Eine Blockade von IGF-1 verringert die Zellmitogenese als Reaktion auf OFC. PG Mitchell et al. (1989) zeigten, dass die Induktion der Mitogenese in Balb/c- 3 T3-Fibroblasten durch OFC-Kristalle die Anwesenheit von Serin/Threonin-Proteinkinase C (PKC) erfordert, einem der Hauptmediatoren von Signalen, die bei externer Stimulation von Zellen mit Hormonen, Neurotransmittern und Wachstumsfaktoren erzeugt werden. Eine Verringerung der PKC-Aktivität in Balb/c-3 T3-Zellen hemmtdie OFC -vermittelte Induktion der Proto-Onkogene c-fos und c-myc, beeinflusst jedoch nicht die durch PDGF vermittelte Stimulation dieser Onkogene.

Der Anstieg des intrazellulären Kalziums nach der Auflösung phagozytierter Kristalle ist nicht der einzige Signalweg der Mitogenese. Binden Wachstumsfaktoren wie PDGF an ihren Membranrezeptor, wird Phospholipase C (eine Phosphodiesterase) stimuliert, die Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat zu den intrazellulären Botenstoffen Inositol-3-phosphat und Diacylglycerin hydrolysiert. Ersteres setzt Kalzium aus dem endoplasmatischen Retikulum frei, indem es die Aktivität kalziumabhängiger und kalzium-/calmodulinabhängiger Enzyme wie Proteinkinasen und Proteasen moduliert.

R. Rothenberg und H. Cheung (1988) berichteten über einen erhöhten Abbau von Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat durch Phospholipase C in Synovialzellen von Kaninchen als Reaktion auf die Stimulation mit OFC-Kristallen. Letztere erhöhten den Gehalt an Inositol-1-phosphat in Zellen mit markiertem ( 3H )-Inositol signifikant; der Peak wurde innerhalb einer Minute erreicht und hielt etwa eine Stunde an.

Diacylglycerol ist ein potenzieller Aktivator von Calciumpyrophosphat-Dihydrat. Da OFC-Kristalle die Phospholipase-C-Aktivität erhöhen, was zur Ansammlung von Diacylglycerol führt, kann man folglich eine erhöhte PKC-Aktivierung erwarten. PG Mitchell et al. (1989) verglichen die Wirkungen von OFC-Kristallen und PDGF auf die DNA-Synthese durch Balb/c- 3T3-Fibroblasten. In der Zellkultur wurde PKC durch Inkubation der Zellen mit tumorunterstützendem Phorboldiester (TPD), einem Diacylglycerol-Analogon, inaktiviert. Langfristige Stimulation mit niedrigen Dosen TPD verringerte die PKC-Aktivität, während eine einmalige Stimulation mit einer hohen Dosis sie aktivierte. Die Stimulation der DNA-Synthese durch OFC-Kristalle wurde nach PKC-Inaktivierung unterdrückt, was auf die Bedeutung dieses Enzyms bei der OFC-induzierten Mitogenese hindeutet. Zuvor hatten GM McCarthy et al. (1987) zeigten einen Zusammenhang zwischen der mitogenen Reaktion menschlicher Fibroblasten auf OFC-Kristalle und der PKC-Aktivierung. OFC-Kristalle aktivieren jedoch weder Phosphatidylinositol-3-Kinase noch Tyrosinkinasen, was bestätigt, dass der Mechanismus der Zellaktivierung durch OFC-Kristalle selektiv ist.

Die Zellproliferation wird durch eine Gruppe von Genen gesteuert, die als Proto-Onkogene bezeichnet werden. Die Proteine foe und mye, Produkte der Proto-Onkogene c-fos und c-myc, sind im Zellkern lokalisiert und an spezifische DNA-Sequenzen gebunden. Die Stimulation von 3T3-Fibroblasten mit OFC-Kristallen führt innerhalb weniger Minuten zur Expression von c-fos, die 30 Minuten nach Stimulation ein Maximum erreicht. Die Induktion der c-myc-Transkription durch OFC-Kristalle oder PDGF erfolgt innerhalb einer Stunde und erreicht drei Stunden nach Stimulation ein Maximum. Die Zellen halten mindestens fünf Stunden lang ein erhöhtes Niveau der c-fos- und c-myc-Transkription aufrecht. In Zellen mit inaktiviertem PCD ist die Stimulation von c-fos und c-myc durch OFC- oder TFD-Kristalle deutlich unterdrückt, während sich die Induktion dieser Gene durch PDGF nicht ändert.

Mitglieder der mitogenaktivierten Proteinkinase-Familie (MAP K) sind wichtige Regulatoren verschiedener intrazellulärer Signalkaskaden. Eine Unterklasse dieser Familie, p42/p44, reguliert die Zellproliferation über einen Mechanismus, der die Aktivierung der Proto-Onkogene c-fos und c-jun beinhaltet. OFC- und PFKD-Kristalle aktivieren einen Proteinkinase-Signalweg, der sowohl p42 als auch p44 umfasst, was auf eine Rolle dieses Signalwegs bei der durch calciumhaltige Kristalle induzierten Mitogenese hindeutet.

Schließlich ist an der OFC-induzierten Mitogenese der Transkriptionsfaktor Nuclear Factor κB (NF-κB) beteiligt, der erstmals als Gen für die leichte Immunglobulin-κ-Kette (IgK) beschrieben wurde. Es handelt sich um einen induzierbaren Transkriptionsfaktor, der in vielen Signalwegen wichtig ist, da er die Expression verschiedener Gene reguliert. Die Induktion von NF-κB ist üblicherweise mit der Freisetzung von inhibitorischen Proteinen namens IκB aus dem Zytoplasma verbunden. Der NF-κB-Induktion folgt die Translokation des aktiven Transkriptionsfaktors in den Zellkern. OFC-Kristalle induzieren NF-κB in Balb/c- 3T3- Fibroblasten und menschlichen Hautfibroblasten.

An der Signalübertragung nach NF-κB-Aktivierung sind möglicherweise mehrere Wege beteiligt, an denen jedoch immer Proteinkinasen beteiligt sind, die IκB phosphorylieren (und somit abbauen). Auf Grundlage von In-vitro-Studien ging man bislang davon aus, dass IκB als Substrat für Kinasen (z. B. PKC und Proteinkinase A) dient. Kürzlich wurde jedoch ein IκB-Kinasekomplex mit großem Molekulargewicht identifiziert. Diese Kinasen phosphorylieren spezifisch Serinreste von IκB. Die Aktivierung von NF-κB durch TNF-α und IL-1 erfordert die effiziente Wirkung der NF-κB-induzierenden Kinase (NIK) und der IκB-Kinase. Der molekulare Mechanismus der NIK-Aktivierung ist derzeit unbekannt. Obwohl OFC-Kristalle sowohl PKC als auch NF-κB aktivieren, ist das Ausmaß der möglichen Verknüpfung dieser beiden Prozesse unbekannt. Da die Modifikation der GκB-Kinase durch Phosphorylierung erfolgt, kann eine Rolle von PKC bei der Induktion von NF-κB durch OFC-Kristalle über Phosphorylierung und Aktivierung der GκB-Kinase nicht ausgeschlossen werden. Diese Annahme wird durch die Hemmung der OFC-Kristall-induzierten Mitogenese und der NF-κB-Expression durch den PKC-Inhibitor Staurosporin gestützt. Ebenso kann Staurosporin die GκB-Kinase und damit auch die Proteinkinase A und andere Proteinkinasen hemmen.

Der Mechanismus der OFC-Kristall-induzierten Mitogenese in Fibroblasten umfasst also mindestens zwei verschiedene Prozesse:

- ein schnelles membrangebundenes Ereignis, das zur Aktivierung von PKC und MAP K, zur Induktion von NF-κB und Proto-Onkogenen führt,

- langsamere intrazelluläre Auflösung von Kristallen, was zu einer Erhöhung des intrazellulären Ca 2+ -Gehalts und dann zur Aktivierung einer Reihe von Calcium-abhängigen Prozessen führt, die die Mitogenese stimulieren.

Induktion durch MMP-Calcium-haltige Kristalle

Die Mediatoren der Gewebeschädigung durch kalziumhaltige Kristalle sind MMPs – Kollagenase-1, Stromelysin, 92 kD Gelatinase und Kollagenase-3.

Angesichts des Zusammenhangs zwischen OFC-Kristallgehalt und Gelenkgewebezerstörung wurde die Hypothese aufgestellt, dass OFC-Kristalle und möglicherweise auch einige Kollagene von Synovialzellen phagozytiert werden. Stimulierte Synovozyten vermehren sich und sezernieren Proteasen. Diese Hypothese wurde in vitro durch Zugabe von natürlichen oder synthetischen OFC-, PFCD- und anderen Kristallen zu kultivierten menschlichen oder Hunde-Synovozyten überprüft. Die Aktivität neutraler Proteasen und Kollagenasen stieg dosisabhängig an und war etwa 5- bis 8-mal höher als die der Kontrollzellkultur ohne Kristalle.

In Zellen, die in einem kristallhaltigen Medium kultiviert wurden, wurde eine Koinduktion von Kollagenase-1, Stromelysin und Gelatinase-92 kDa-mRNA festgestellt, gefolgt von der Sekretion von Enzymen in das Medium.

OFC-Kristalle induzierten auch die Ansammlung von Kollagenase-1- und Kollagenase-2-mRNA in reifen Schweinechondrozyten, gefolgt von der Sekretion der Enzyme in das Medium.

GM McCarty et al. (1998) untersuchten die Rolle der intrazellulären Kristallauflösung bei der kristallinduzierten MMP-Produktion. Eine Erhöhung des lysosomalen pH-Werts durch Bafilomycin A hemmte die intrazelluläre Kristallauflösung und schwächte die proliferative Reaktion menschlicher Fibroblasten auf OFC-Kristalle ab, hemmte jedoch nicht die MMP-Synthese und -Sekretion.

Weder basisches Calciumphosphat noch PFCD-Kristalle induzierten in vitro die IL-1-Produktion, Natriumuratkristalle hingegen schon.

Aktuelle Daten weisen eindeutig auf eine direkte Stimulation der MMP-Produktion durch Fibroblasten und Chondrozyten bei Kontakt mit kalziumhaltigen Kristallen hin.

Symptome einer Osteoarthritis weisen auf eine bedeutende Rolle von MMP im Fortschreiten der Krankheit hin. Das Vorhandensein von kalziumhaltigen Kristallen verstärkt die Degeneration des Gewebes der betroffenen Gelenke.

Stimulation der Prostaglandinsynthese

Neben der Stimulierung des Zellwachstums und der Enzymsekretion bewirken calciumhaltige Kristalle die Freisetzung von Prostaglandinen, insbesondere PGE2, aus Säugetierzellkulturen . Die Freisetzung von PGE2 erfolgt in allen Fällen innerhalb der ersten Stunde nach Kontakt der Zellen mit Kristallen. R. Rothenberg (1987) stellte fest, dass Phosphatidylcholin und Phosphatidylethanolamin die Hauptquellen von Arachidonsäure für die Synthese von PGE2 sind, und bestätigte zudem, dass Phospholipase A2 und NOX die dominierenden Wege der PGE2- Produktion sind.

PGE1 kann auch als Reaktion auf OFA-Kristalle freigesetzt werden. GM McCarty et al. (1993, 1994) untersuchten die Wirkung von PGE2 , PGE und seinem Analogon Misoprostol auf die mitogene Reaktion menschlicher Fibroblasten auf OFA-Kristalle. Alle drei Wirkstoffe hemmten die mitogene Reaktion dosisabhängig, wobei PGE und Misoprostol eine stärkere Hemmwirkung zeigten. PGE2 und Misoprostol, nicht jedoch PGE2 , hemmten die Akkumulation von Kollagenase-mRNA als Reaktion auf OFA-Kristalle.

MG McCarty und H. Cheung (1994) untersuchten den Mechanismus der OFC-vermittelten Aktivierung von Zellen durch PGE. Die Autoren zeigten, dass PGE, ein stärkerer Induktor von intrazellulärem cAMP als PGE2 , und PGE die OFC-induzierte Mitogenese und MMP-Produktion über einen cAMP-abhängigen Signaltransduktionsweg hemmen. Es ist möglich, dass die durch OFC-Kristalle induzierte erhöhte PGE-Produktion deren andere biologische Effekte (Mitogenese und MMP-Produktion) über einen Rückkopplungsmechanismus abschwächt.

Kristallinduzierte Entzündung

In der Synovialflüssigkeit von Patienten mit Osteoarthrose finden sich häufig calciumhaltige Kristalle, jedoch sind Episoden akuter Entzündungen mit Leukozytose sowohl bei Osteoarthrose als auch bei kristallassoziierten Arthropathien (z. B. Milwaukee-Schulter-Syndrom) selten. Das phlogistische Potenzial von Kristallen kann durch eine Reihe hemmender Faktoren verändert werden. R. Terkeltaub et al. (1988) wiesen nach, dass Blutserum und Plasma die Reaktion neutrophiler Granulozyten auf basische Calciumphosphatkristalle signifikant hemmen können. Die Faktoren, die eine solche Hemmung verursachen, sind kristallbindende Proteine. Eine Untersuchung eines dieser Proteine, eines 2 -HS-Glykoproteins (AHSr), ergab, dass AHSr der wirksamste und spezifischste Hemmer der Reaktion neutrophiler Granulozyten auf OFC-Kristalle ist. AHSr ist ein Serumprotein leberbedingten Ursprungs; man weiß, dass es im Vergleich zu anderen Serumproteinen in relativ hohen Konzentrationen in Knochen und mineralisierendem Gewebe vorkommt. Darüber hinaus ist AHSr in nicht entzündeter Synovialflüssigkeit vorhanden und wurde auch auf basischen Calciumphosphatkristallen in nativer Synovialflüssigkeit nachgewiesen. Daher kann die Möglichkeit, dass AHSr das phlogogene Potenzial basischer Calciumphosphatkristalle in vivo moduliert, nicht ausgeschlossen werden.

Um alle oben genannten Punkte zusammenzufassen, stellen wir zwei von WB van den Berg et al. vorgeschlagene Schemata der Osteoarthritis-Pathogenese vor. (1999) und M. Carrabba et al. (1996), die mechanische, genetische und biochemische Faktoren kombinieren.

[

[