Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Reflexstudie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

In der klinischen Praxis werden tiefe (Muskeldehnung) und oberflächliche (Haut, Schleimhaut) Reflexe untersucht.

Tiefer (myotatischer) Reflex – unwillkürliche Kontraktion eines Muskels als Reaktion auf die Stimulation der darin enthaltenen Muskelspindelrezeptoren, die wiederum durch passive Dehnung des Muskels verursacht wird. Eine solche Dehnung wird in der klinischen Praxis üblicherweise durch einen kurzen, abrupten Schlag eines neurologischen Hammers auf die Muskelsehne erreicht.

Die Charakteristika tiefer Reflexe spiegeln die Integrität des gesamten Reflexbogens (den Zustand der sensorischen und motorischen Fasern des peripheren Nervs, der hinteren und vorderen Wurzeln der Spinalnerven, der entsprechenden Rückenmarkssegmente) sowie das Verhältnis hemmender und aktivierender suprasegmentaler Einflüsse wider. Ein tiefer Reflex wird durch einen leichten, schnellen Schlag auf die Sehne eines entspannten und leicht gedehnten Muskels ausgelöst. Beim Schlagen sollte die Hand eine freie Schwingbewegung im Handgelenk ausführen, der Griff des neurologischen Hammers wird locker gehalten, damit der Hammer zusätzliche Schwingbewegungen um den Fixierungspunkt ausführen kann. „Schlagende“ Handbewegungen sollten vermieden werden. Der Patient sollte ausreichend entspannt sein und keine Anstrengungen unternehmen, das Gleichgewicht zu halten; seine Gliedmaßen sollten symmetrisch angeordnet sein. Spannt der Patient den Muskel an, lässt der Reflex nach oder verschwindet ganz. Wenn der Reflex schwer auszulösen ist, wird die Aufmerksamkeit des Patienten daher von dem zu untersuchenden Bereich abgelenkt: Beispielsweise wird er (bei der Untersuchung von Reflexen aus den Beinen) aufgefordert, die Zähne fest zusammenzubeißen oder die Finger beider Hände zu verschränken und die Hände kräftig zur Seite zu ziehen (Jendrasik-Manöver).

Die Intensität tiefer Reflexe wird manchmal auf einer 4-Punkte-Skala bewertet: 4 Punkte – stark erhöhter Reflex; 3 Punkte – lebhaft, aber innerhalb normaler Grenzen; 2 Punkte – normale Intensität; 1 Punkt – verringert; 0 Punkte – abwesend. Die Intensität der Reflexe bei gesunden Personen kann erheblich variieren.

Normalerweise sind Reflexe in den Beinen deutlicher ausgeprägt und leichter auszulösen als in den Armen. Eine leichte beidseitige Zunahme tiefer Reflexe weist nicht immer auf eine Schädigung des Pyramidensystems hin; sie kann auch bei einer Reihe gesunder Personen mit erhöhter Erregbarkeit des Nervensystems beobachtet werden. Eine starke Zunahme tiefer Reflexe, oft verbunden mit Spastik, weist auf eine Schädigung des Pyramidensystems hin. Eine Abnahme oder das Fehlen von Reflexen sollte alarmierend sein: Leidet der Patient an Neuropathie oder Polyneuropathie? Bilaterale Hyporeflexie und Hyperreflexie haben im Vergleich zur Reflexasymmetrie, die meist auf eine Erkrankung hinweist, einen geringeren diagnostischen Wert.

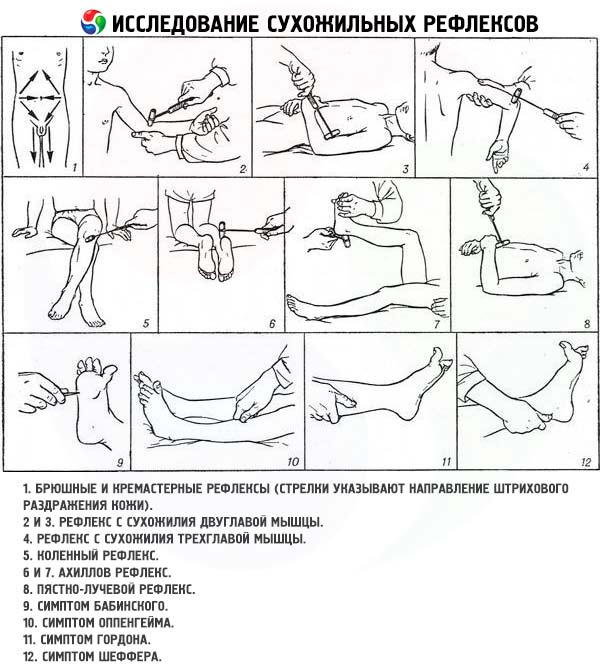

Tiefenreflexstudie

- Der Reflex der Bizepssehne (Bizepsreflex, Beuge-Ellenbogen-Reflex) schließt auf Höhe C5 C6 . Der Arzt legt den am Ellenbogengelenk leicht gebeugten Arm des Patienten auf seinen Unterarm, umfasst das Ellenbogengelenk mit vier Fingern von unten und legt den Daumen auf die entspannte obere Extremität des Patienten auf dem Bauch. Das Ellenbogengelenk ruht von oben auf der Bizepssehne auf dem Bett. Er schlägt kurz und schnell mit einem Hammer auf den Daumen seiner Hand. Er beurteilt die Kontraktion des Bizeps brachii und den Grad der Beugung des Arms des Patienten.

- Der Reflex der Trizepssehne (Trizepsreflex, Ellenbogenstreckreflex) schließt auf Höhe C7 – C8 . Der Arzt steht vor dem Patienten, stützt dessen halbgebeugten Arm am Ellenbogengelenk und Unterarm (oder stützt die abduzierte Schulter des Patienten direkt über dem Ellenbogengelenk, wobei der Unterarm frei herabhängt) und schlägt mit einem Hammer 1–1,5 cm oberhalb des Olecranonfortsatzes der Ulna auf die Trizepssehne. Der Grad der reflektorischen Armstreckung am Ellenbogengelenk wird beurteilt.

- Der Karporadialreflex schließt auf Höhe C5 – C8 . Der Arzt legt die Hand des Patienten frei auf sein Handgelenk, sodass sie am Ellenbogengelenk in einem Winkel von etwa 100° gebeugt ist und sich der Unterarm in einer Position zwischen Pronation und Supination befindet. Mit einem Hammer werden Schläge auf den Processus styloideus des Radius ausgeführt, um die Beugung am Ellenbogengelenk und die Pronation des Unterarms zu beurteilen. Die Untersuchung wird auf ähnliche Weise durchgeführt, während der Patient auf dem Rücken liegt, aber die an den Ellenbogengelenken gebeugten Hände seiner Arme liegen auf dem Bauch. Wird der Reflex im Stehen des Patienten untersucht, wird die am Ellenbogengelenk halb gebeugte Hand seines Arms von der Hand des Arztes in der erforderlichen (halb-prostratalen) Position gehalten. Bei der Untersuchung tiefer Reflexe am Arm sollte dem Verteilungsbereich der Reflexreaktion besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Beispielsweise können sich beim Auslösen eines Flexions-Ulnar- oder Karporadialreflexes die Finger der Hand verbiegen, was auf eine Schädigung des zentralen Motoneurons hindeutet. Manchmal wird eine Inversion (Verzerrung) des Reflexes beobachtet: Beispielsweise tritt beim Auslösen eines Bizepsreflexes eine Kontraktion des Trizepsmuskels der Schulter und nicht des Bizeps auf. Eine solche Störung erklärt sich durch die Ausbreitung der Erregung auf benachbarte Rückenmarkssegmente, wenn der Patient eine Schädigung der Vorderwurzel aufweist, die den Bizepsmuskel der Schulter innerviert.

- Der Kniereflex schließt auf Höhe von L3 L4 . Beim Testen dieses Reflexes an einem auf dem Rücken liegenden Patienten sollten die Beine in halb gebeugter Position sein und die Füße sollten Kontakt mit der Couch haben. Um dem Patienten zu helfen, die Oberschenkelmuskulatur zu entspannen, legt der Arzt seine Hände unter seine Knie und stützt sie. Wenn die Entspannung nicht ausreicht, wird der Patient gebeten, mit seinen Füßen fest auf die Couch zu drücken, oder es wird das Jendrasik-Manöver angewendet. Mit einem Hammer werden Schläge auf die Sehne des Quadrizeps femoris unterhalb der Kniescheibe ausgeführt. Der Streckungsgrad des Kniegelenks wird beurteilt, wobei darauf geachtet wird, ob sich die Reflexreaktion auf die Adduktorenmuskeln des Oberschenkels erstreckt. Beim Testen des Reflexes an einem sitzenden Patienten müssen seine Fersen freien Kontakt mit dem Boden haben und die Beine müssen in den Kniegelenken in einem stumpfen Winkel gebeugt sein. Greifen Sie mit einer Hand den distalen Teil des Oberschenkels des Patienten und schlagen Sie mit der anderen mit einem Hammer auf die Sehne des Quadrizeps femoris. Bei dieser Art der Untersuchung kann die reflektorische Muskelkontraktion nicht nur gesehen, sondern mit der Hand auf dem Oberschenkel auch gefühlt werden. Der Kniereflex kann auch untersucht werden, wenn der Patient in einer „Bein-über-Bein“-Position sitzt oder wenn er auf einem Hochstuhl sitzt, sodass seine Schienbeine frei hängen und den Boden nicht berühren. Diese Optionen ermöglichen die Beobachtung eines schlecht gedämpften, „pendelartigen“ Kniereflexes (im Falle einer Kleinhirnerkrankung) oder des Gordon-Reflexes (im Falle von Chorea Huntington oder Chorea minor), der darin besteht, dass sich das Schienbein nach einem Schlag auf die Sehne des Quadrizeps femoris streckt und einige Zeit in dieser Position verharrt.

- Der Achillessehnenreflex schließt auf Höhe von S1 – S2 . Der Kern dieses Reflexes besteht darin, dass der Patient in Rückenlage mit einer Hand den Fuß des zu untersuchenden Beins greift, das Bein an Hüft- und Kniegelenk beugt und gleichzeitig streckt. Mit der anderen Hand wird mit einem Hammer auf die Achillessehne geschlagen. Um den Reflex in Bauchlage zu untersuchen, beugen Sie das Bein an Knie- und Sprunggelenk rechtwinklig. Halten Sie den Fuß mit einer Hand, strecken Sie ihn leicht am Sprunggelenk (Dorsalflexion) und schlagen Sie mit der anderen Hand leicht auf die Achillessehne. Sie können den Patienten auch bitten, sich auf die Couch zu knien, sodass die Füße frei über die Kante hängen. Schlagen Sie mit einem Hammer auf die Achillessehne und messen Sie dabei den Streckungsgrad des Sprunggelenks.

Bei der Untersuchung der Tiefenreflexe der Beine wird gleichzeitig auf einen Klonus des Fußes oder der Patella geachtet. Ein Klonus ist eine wiederholte, unwillkürliche, rhythmische Kontraktion eines Muskels, die durch eine schnelle passive Dehnung des Muskels selbst oder seiner Sehne verursacht wird. Ein Klonus tritt auf, wenn das zentrale Motoneuron (Pyramidensystem) durch den Verlust supraspinaler hemmender Einflüsse geschädigt ist. Verstärkte Tiefenreflexe in den unteren Extremitäten gehen oft mit einem Klonus des Fußes und der Patella einher. Um bei einem Patienten in Rückenlage einen Fußklonus auszulösen, beugen Sie das Bein an den Hüft- und Kniegelenken, halten Sie es mit einer Hand am unteren Drittel des Oberschenkels und greifen Sie mit der anderen Hand den Fuß. Nach maximaler Plantarflexion strecken Sie den Fuß plötzlich und kräftig am Knöchel und üben dann weiterhin Druck darauf aus, während Sie ihn in dieser Position halten. Bei Patienten mit spastischer Muskelparese verursacht dieser Test häufig einen Klonus des Fußes – eine rhythmische Beugung und Streckung des Fußes aufgrund wiederholter Kontraktionen des Musculus gastrocnemius, die als Reaktion auf die Dehnung der Achillessehne auftreten. Bei gesunden Personen sind mehrere oszillierende Bewegungen des Fußes möglich, aber ein anhaltender Klonus (fünf oder mehr Beuge- und Streckbewegungen) weist auf eine Pathologie hin. Der Test zum Erkennen eines Patellaklonus wird durchgeführt, während der Patient mit gestreckten Beinen auf dem Rücken liegt. Greifen Sie die Oberkante der Patella mit Daumen und Zeigefinger, bewegen Sie sie zusammen mit der Haut nach oben und dann ruckartig nach unten, wobei Sie sie in der äußersten Position halten. Bei Patienten mit schwerer Spastik verursacht ein solcher Test rhythmische Auf- und Ab-Schwingungen der Patella, die durch die Dehnung der Sehne des Musculus quadriceps femoris verursacht werden.

Untersuchung der Hautreflexe (oberflächliche Reflexe)

- Die Bauchhautreflexe werden durch beidseitiges Streichen über die Bauchhaut in Richtung Mittellinie ausgelöst. Um den Oberbauchreflex auszulösen, wird direkt unterhalb der Rippenbögen gestreichelt (der Reflexbogen schließt sich auf Höhe von Th7 Th8 ). Um den Mittelbauchreflex (T9 T10 ) auszulösen, wird horizontal auf Höhe des Nabels stimuliert, und der Unterbauchreflex (T11 T12 ) wird oberhalb des Leistenbandes angesetzt. Die Stimulation erfolgt mit einem stumpfen Holzstäbchen. Die Reaktion ist eine Kontraktion der Bauchmuskulatur. Bei wiederholter Stimulation lassen die Bauchreflexe nach („erschöpfen sich“). Bei Übergewicht, älteren Menschen, Mehrgebärenden und nach Bauchoperationen fehlen die Bauchreflexe häufig. Eine Asymmetrie der Bauchreflexe kann von diagnostischem Wert sein. Ihr einseitiger Verlust kann auf eine ipsilaterale Rückenmarksschädigung (Unterbrechung der Pyramidenbahn in den Seitensträngen des Rückenmarks oberhalb der Höhe von Th6 Th8 ) oder eine kontralaterale Hirnschädigung hinweisen, die die motorischen Bereiche der Großhirnrinde oder das Pyramidensystem auf der Höhe der subkortikalen Formationen oder des Hirnstamms betrifft.

- Der Plantarreflex (schließt auf Höhe L5 S2 ) wird durch Streichen über die Außenkante der Sohle von der Ferse zum kleinen Zeh und dann quer zur Basis des ersten Zehs ausgelöst. Die Hautreizung sollte ausreichend stark sein und etwa 1 Sekunde anhalten. Normalerweise kommt es bei Erwachsenen und Kindern über 1,5 bis 2 Jahren als Reaktion auf die Reizung zu einer Plantarflexion der Zehen.

- Der Kremasterreflex (geschlossen auf Höhe L1 L2 ) wird durch Streichen über die Haut der Innenseite des Oberschenkels von unten nach oben ausgelöst. Normalerweise führt dies zu einer Kontraktion des Muskels, der den Hoden anhebt.

- Der Analreflex (Schließreflex auf Höhe von S4 S5 ) wird durch eine Reizung der Haut um den Anus ausgelöst. Der Patient wird gebeten, sich auf die Seite zu legen und die Knie anzuwinkeln. Der Rand des Anus wird leicht mit einem dünnen Holzstab berührt. Die Reaktion ist normalerweise eine Kontraktion des äußeren Analschließmuskels und manchmal auch der Gesäßmuskulatur.

Pathologische Reflexe treten auf, wenn das zentrale Motoneuron (Pyramidensystem) geschädigt ist. Von den Extremitäten ausgehende Reflexe werden in Extensions- (Extensor) und Flexionsreflexe (Flexor) unterteilt. Auch orale Automatismusreflexe gelten als pathologisch (bei Erwachsenen).

Pathologische Streckreflexe

- Der Babinski-Reflex (Extensor-Plantar-Reflex) ist das wichtigste diagnostische Symptom für eine Schädigung des zentralen Motoneurons. Er manifestiert sich als abnorme Reaktion auf eine streichelnde Stimulation der Sohlenaußenkante: Anstelle der normalerweise beobachteten Plantarflexion der Zehen kommt es zu einer langsamen tonischen Streckung des ersten Zehs und einer leichten fächerförmigen Divergenz der übrigen Zehen. Gleichzeitig ist manchmal eine leichte Beugung des Beins an den Knie- und Hüftgelenken zu beobachten. Es ist zu beachten, dass bei schwach ausgeprägtem Babinski-Symptom wiederholte Versuche, es hervorzurufen, oft nur zu einem weiteren Abklingen des Reflexes führen. Daher ist es im Zweifelsfall notwendig, einige Minuten zu warten, bevor erneut versucht wird, den Extensor-Plantar-Reflex zu identifizieren. Bei Kindern unter 2–2,5 Jahren ist der Extensor-Plantar-Reflex nicht pathologisch, im höheren Alter weist sein Vorhandensein jedoch immer auf eine Pathologie hin. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Fehlen des Babinski-Reflexes eine Schädigung des zentralen Motoneurons nicht ausschließt. Beispielsweise kann es bei einem Patienten mit zentraler Parese mit ausgeprägter Schwäche der Beinmuskulatur (der große Zeh kann sich nicht strecken) oder mit gleichzeitiger Unterbrechung des afferenten Teils des entsprechenden Reflexbogens fehlen. Bei solchen Patienten löst die Schlagstimulation des Sohlenrandes keine Reaktion aus – weder den normalen Plantarreflex noch das Babinski-Symptom.

- Oppenheim-Reflex: Der Patient liegt auf dem Rücken. Der Test wird durchgeführt, indem er mit dem Daumenballen auf die Vorderseite des Schienbeins (entlang der Innenkante des Schienbeins) drückt und vom Knie zum Sprunggelenk nach unten drückt. Die pathologische Reaktion ist eine Streckung der ersten Zehe.

- Gordon-Reflex: Der Patient spannt mit den Händen den Musculus gastrocnemius an. Der pathologische Reflex ist die Streckung des ersten oder aller Zehen.

- Chaddock-Reflex: Eine Streichbewegung über die Haut am seitlichen Fußrand erfolgt knapp unterhalb des Außenknöchels von der Ferse zum Fußrücken. Die pathologische Reaktion ist eine Streckung der ersten Zehe.

- Schaeffers Reflex: Die Achillessehne des Patienten wird mit den Fingern komprimiert. Der pathologische Reflex ist die Streckung der ersten Zehe.

Pathologische Beugereflexe

- Oberer Rossolimo-Reflex (Tromner-Reflex). Der Patient entspannt Arm und Hand. Der Arzt greift die Hand des Patienten, sodass die Finger frei hängen, und schlägt mit einer schnellen, ruckartigen Bewegung auf die Handfläche der halbgebeugten Fingerspitzen des Patienten in Richtung der Handfläche. Bei einer pathologischen Reaktion beugt der Patient die Endphalanx des Daumens und die Endphalanxen der Finger übermäßig. Eine qualitative Modernisierung des Handgriffs zur Untersuchung eines solchen Reflexes wurde von EL Venderovich vorgeschlagen (Rossolimo-Venderovich-Reflex): Bei supinierter Hand des Patienten wird der Schlag auf die Endphalangen der II-V-Finger ausgeübt, die an den Interphalangealgelenken leicht gebeugt sind.

- Rossolimo-Reflex. Der Patient liegt auf dem Rücken und schlägt mit den Fingern der Hand schnell und abrupt auf die Plantarfläche der Zehenendphalangen in Richtung des Rückens. Der pathologische Reflex äußert sich in einer schnellen Plantarflexion aller Zehen.

- Unterer Bechterew-Mendel-Reflex. Der Patient liegt auf dem Rücken und klopft mit einem Knäuel auf den Fußrücken im Bereich der Mittelfußknochen III-IV. Der pathologische Reflex besteht in einer schnellen Plantarflexion der Zehen II-V.

Orale Automatismusreflexe

Einige dieser Reflexe (z. B. Saugen) werden bei Kindern im ersten Lebensjahr beobachtet, verschwinden jedoch mit der Reifung des Gehirns. Ihr Vorhandensein bei Erwachsenen weist auf eine beidseitige Schädigung der kortiko-nukleären Bahnen und eine Abnahme der hemmenden Wirkung des Frontallappens hin.

- Der Rüsselreflex wird durch Klopfen auf die Lippen des Patienten ausgelöst. Der Patient wird gebeten, die Augen zu schließen, und seine Lippen werden leicht mit einem Hammer berührt. Bei einem positiven Reflex zieht sich der Musculus orbicularis oris zusammen und die Lippen werden nach vorne gezogen. Dieselbe Reaktion, die auftritt, wenn sich ein Finger den Lippen des Patienten nähert, wird als Karchikyan-Fernoralreflex bezeichnet.

- Der Saugreflex äußert sich durch unwillkürliche Saug- oder Schluckbewegungen als Reaktion auf eine streichende Reizung der geschlossenen Lippen des Patienten.

- Der Nasolabialreflex von Astvatsaturov äußert sich in der Vorwärtsstreckung der Lippen als Reaktion auf leichtes Klopfen mit einem Hammer auf den Nasenrücken.

- Der Marinescu-Radovic-Palmomentalreflex wird durch Streicheln (mit einem Streichholz, einem Hammerstiel) über die Haut der Handfläche oberhalb des Daumens ausgelöst; er äußert sich durch das Hochziehen der Kinnhaut (Kontraktion des ipsilateralen M. mentalis). Dieser Reflex ist manchmal auch ohne pathologische Befunde nachweisbar.

- Der Glabellareflex (von lateinisch glabella – Nasenrücken) wird durch Perkussion im Bereich des Nasenrückens ausgelöst, d. h. durch leichtes Klopfen mit einem Hammer auf einen Punkt in der Mitte zwischen den inneren Rändern der Augenbrauen. Normalerweise blinzelt der Patient nach den ersten Schlägen, dann hört das Blinzeln auf. Eine Reaktion, bei der der Patient bei jedem Hammerschlag die Augenlider weiter schließt, gilt als pathologisch. Ein positiver Glabellareflex wird bei Frontallappenschäden sowie bei einigen extrapyramidalen Erkrankungen beobachtet.

Schutzreflexe treten bei zentraler Lähmung auf und sind unwillkürliche Bewegungen der gelähmten Extremität, die als Reaktion auf eine starke Reizung der Haut oder des Unterhautgewebes auftreten. Ein Beispiel für Schutzreflexe ist der Bechterew-Marie-Foix-Verkürzungsreflex, der aus einer Beugung des Beins an den Hüft- und Kniegelenken, kombiniert mit einer Dorsalflexion des Fußes am Sprunggelenk („dreifache Verkürzung“ des Beins) als Reaktion auf eine starke passive Plantarflexion der Zehen des gelähmten Beins (oder eine andere starke Reizung) besteht.

Der Greifreflex tritt bei ausgedehnten Schädigungen des Frontallappens auf. Er wird durch eine für den Patienten unmerkliche Reizung der Handfläche an der Fingerbasis (oberhalb der Metakarpophalangealgelenke) oder durch Berührung mit einem Hammergriff oder einem anderen Gegenstand ausgelöst. Er äußert sich in einem unwillkürlichen Greifen des reizenden Gegenstands. In extremen Fällen kann bereits die Berührung der Handfläche eine Greifbewegung auslösen.