Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Funktionelle Untersuchung des Kehlkopfes

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Bei der klinischen Untersuchung der Kehlkopffunktionen stehen Veränderungen der Atmung und der Stimmbildung im Vordergrund. Darüber hinaus kommen verschiedene Labor- und Funktionsmethoden zum Einsatz. In der Phoniatrie, einem Teilgebiet der Laryngologie, das sich mit pathologischen Zuständen der Stimmfunktion befasst, kommen verschiedene Spezialmethoden zum Einsatz.

Die Untersuchung der Stimmfunktion beginnt bereits während des Gesprächs mit dem Patienten bei der Beurteilung seiner Stimme und der Klangphänomene, die bei einer beeinträchtigten Atmungsfunktion des Kehlkopfes auftreten. Aphonie oder Dysphonie, Stridor oder lautes Atmen, verzerrtes Timbre der Stimme und andere Phänomene können auf die Art des pathologischen Prozesses hinweisen. So wird bei volumetrischen Prozessen im Kehlkopf die Stimme komprimiert, gedämpft, ihr charakteristisches individuelles Timbre geht verloren und das Gespräch wird oft durch einen langsamen, tiefen Atemzug unterbrochen. Im Gegensatz dazu scheint bei einer „frischen“ Lähmung der Glottiskonstriktoren die Stimme fast lautlos durch die klaffende Stimmritze ausgeatmet zu werden, dem Patienten fehlt die Luft, um einen ganzen Satz auszusprechen, sodass seine Sprache durch häufiges Atmen unterbrochen wird, der Satz in einzelne Wörter zerfällt und während des Gesprächs eine Hyperventilation der Lunge mit Atempausen auftritt. Bei einem chronischen Prozess, bei dem die Stimmfunktion durch andere Formationen des Kehlkopfes, insbesondere der Vestibularisfalten, kompensiert wird, wird die Stimme rau, tief und heiser. Bei Vorhandensein eines Polypen, Fibroms oder Papilloms auf der Stimmlippe wirkt die Stimme wie fragmentiert und zittert mit Beimischungen zusätzlicher Geräusche, die durch das Zittern der auf der Stimmlippe befindlichen Formationen entstehen. Eine Kehlkopfstenose erkennt man am Stridorgeräusch, das beim Einatmen auftritt.

Spezielle Untersuchungen der Phonatorfunktion sind nur dann notwendig, wenn der Untersuchungsgegenstand eine Person ist, deren Kehlkopf das „Arbeitsorgan“ ist und das „Produkt“ dieses Organs die Stimme und das Sprechen sind. In diesem Fall sind die Untersuchungsobjekte die dynamischen Indikatoren der äußeren Atmung (Pneumografie) und die Phonatorik der Stimmlippen ( Laryngostroboskopie, Elektroglottagrafie usw.). Unter Anwendung spezieller Methoden werden die kinematischen Parameter des Artikulationsapparats untersucht, der die Sprachlaute bildet. Mithilfe spezieller Sensoren werden die aerodynamischen Indikatoren der Ausatmung beim Singen und Sprechen untersucht. Außerdem werden in speziellen Labors spektrografische Untersuchungen der tonalen Struktur der Stimme professioneller Sänger durchgeführt, die Eigenschaften der Klangfarbe ihrer Stimmen bestimmt und Phänomene wie Stimmflug, Gesangsformanten, Immunität der Stimme gegen Störgeräusche usw. untersucht.

Methoden zur Visualisierung der motorischen Funktion des Kehlkopfes

Wie oben erwähnt, wurden mit der Erfindung der indirekten Laryngoskopie innerhalb kurzer Zeit fast alle gängigen Störungen der Kehlkopfmotorik erkannt. Wie sich jedoch herausstellte, konnten mit dieser Methode nur die schwersten Störungen der Stimmlippenbeweglichkeit erkannt werden, während die Forscher diejenigen Störungen übersahen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar waren. Später wurden verschiedene Geräte zur Untersuchung der Kehlkopfmotorik eingesetzt, zunächst lichttechnische Geräte auf Basis der Stroboskopie, dann mit der Entwicklung der Elektronik – Rheoglottographie, elektronische Stroboskopie usw. Der Nachteil der Laryngostroboskonie ist die Notwendigkeit, ein optisches Aufzeichnungssystem in den supraglottischen Raum einzuführen, wodurch die Aufzeichnung von Stimmlippenschwingungen während der Sprechartikulation, beim freien Singen usw. unmöglich wird. Methoden, die Kehlkopfschwingungen oder Änderungen des Widerstands gegen hochfrequenten elektrischen Strom während der Phonation aufzeichnen (Rheoglottographie), haben diese Nachteile nicht.

Die Vibrometrie ist eine der wirksamsten Methoden zur Untersuchung der Phonationsfunktion des Kehlkopfes. Dazu werden Beschleunigungsmesser verwendet, insbesondere der so genannte Maximalbeschleunigungsmesser, der den Moment misst, in dem der gemessene Abschnitt des vibrierenden Körpers eine bestimmte Tonfrequenz oder maximale Beschleunigung im Bereich der Phonationsfrequenzen, also der Vibrationsparameter, erreicht. Zur Registrierung der Kehlkopfvibration wird ein piezoelektrischer Sensor verwendet, der eine elektrische Spannung mit einer Verengungsfrequenz erzeugt, die der Schwingungsfrequenz der Stimmbänder entspricht. Der Sensor wird an der Außenfläche des Kehlkopfes befestigt und ermöglicht die Messung von Beschleunigungen von 1 cm/s² bis 30 km/s² , also im Bereich von 0,001–3000 g (g ist die Erdbeschleunigung eines Körpers, entspricht 9,81 m/s² ).

Kehlkopfrheographie

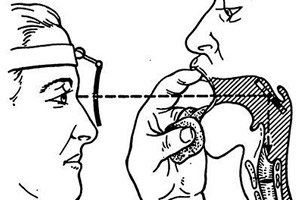

Die Rheographie des Kehlkopfs wurde erstmals 1957 vom französischen Wissenschaftler Philippe Fabre durchgeführt. Er nannte sie Glotographie und sie wurde in den 1960er und 1970er Jahren breit zur Untersuchung verschiedener Funktionsstörungen des Kehlkopfs eingesetzt. Diese Methode beruht auf dem gleichen Prinzip wie die REG und wurde entwickelt, um Änderungen des Widerstands gegen elektrischen Strom zu messen, die in lebendem Gewebe unter dem Einfluss der darin ablaufenden biophysikalischen Prozesse auftreten. Wenn die REG Änderungen des Widerstands gegen elektrischen Strom misst, die auftreten, wenn eine Pulswelle durch Hirngewebe läuft (Änderungen der Blutfüllung des Gehirns), dann misst die Glotographie den Widerstand der Stimmbänder gegen elektrischen Strom, die während der Phonation ihre Länge und Dicke ändern. Bei der Rheolaryngographie erfolgt die Änderung des Widerstands gegen elektrischen Strom also synchron mit der Phonation der Stimmbänder, bei der diese mit der Frequenz des ausgesandten Schalls in Kontakt kommen und sich ihre Dicke und Länge ändern. Das Rheogramm wird mit einem Rheographen aufgezeichnet, der aus einer Stromversorgung, einem Niederstromgenerator (10–20 mA) mit hoher Frequenz (16–300 kHz), einem Verstärker, der den durch den Kehlkopf fließenden Strom verstärkt, einem Aufzeichnungsgerät und auf dem Kehlkopf platzierten Elektroden besteht. Die Elektroden werden so platziert, dass sich die zu untersuchenden Gewebe zwischen ihnen befinden, d. h. im elektrischen Stromfeld. Bei der Glottographie nach Fabre werden zwei Elektroden mit einem Durchmesser von 10 mm, die mit Elektrodenpaste geschmiert oder mit einem dünnen, in isotonische Natriumchloridlösung getränkten Filzkissen bedeckt sind, mit einem elastischen Verband auf der Haut auf beiden Seiten des Kehlkopfes im Bereich der Projektion der Schildknorpelplatten fixiert.

Die Form des Rheolaryngogramms spiegelt den Zustand der motorischen Funktion der Stimmlippen wider. Bei ruhiger Atmung hat das Rheogramm die Form einer geraden Linie, die im Takt der Atembewegungen der Stimmlippen leicht wellig ist. Während der Phonation treten Glottogrammschwingungen auf, die einer Sinuskurve ähneln, deren Amplitude mit der Lautstärke des emittierten Schalls korreliert und deren Frequenz der Frequenz dieses Schalls entspricht. Normalerweise sind die Parameter des Glottogramms sehr regelmäßig (konstant) und ähneln Schwingungen des Mikrofoneffekts der Cochlea. Oft wird das Glottogramm zusammen mit dem Phonogramm aufgezeichnet. Eine solche Untersuchung wird Phonoglotographie genannt.

Bei Erkrankungen des Kehlkopfmotorapparates, die sich durch Nichtverschluss der Stimmlippen, deren Steifheit, Parese oder mechanische Einwirkung von Fibromen, Papillomen und anderen Formationen äußern, werden entsprechende Veränderungen im Glottogramm aufgezeichnet, die in unterschiedlichem Maße mit der bestehenden Läsion korrelieren. Bei der Analyse der Ergebnisse einer glottographischen Untersuchung ist zu beachten, dass die Parameter des Glottogramms nicht nur vom Grad und Zeitpunkt des Verschlusses der Stimmlippen abhängen, sondern auch von Veränderungen ihrer Länge und Dicke.

Funktionelle Röntgentomographie

Es ist die Methode der Wahl zur Untersuchung der motorischen Funktion des Kehlkopfes. Der Kern der Methode besteht in geschichteten Frontalbildern des Kehlkopfes während der Aussprache und des Singens von Vokalen unterschiedlicher Tonhöhe. Die Methode ermöglicht die Untersuchung der motorischen Funktion der Stimmlippen im Normalzustand und bei Stimmstörungen, die mit Übermüdung des Stimmapparats einhergehen, sowie bei verschiedenen organischen Erkrankungen des Kehlkopfes. Dabei werden die Symmetrie der Position der rechten und linken Kehlkopfhälfte, die Gleichmäßigkeit der Konvergenz oder Divergenz der Stimmlippen, die Breite der Stimmritze usw. berücksichtigt. So werden im Normalzustand während der Phonation des Lautes „und“ die größte Konvergenz der Stimmlippen und die Symmetrie der Exkursion der röntgendichten Formationen des Kehlkopfes beobachtet.

Eine Art der funktionellen Radiographie des Kehlkopfes ist die Radiokymographie, bei der die Exkursionen der beweglichen Elemente des Kehlkopfes Bild für Bild aufgenommen und anschließend alle Kriterien dieser Exkursionen analysiert werden. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie es ermöglicht, die "Arbeit" des Stimmapparates in der Dynamik zu beobachten und gleichzeitig Informationen über den Kehlkopf als Ganzes zu erhalten, seine tiefen Strukturen, den Grad und die Symmetrie ihrer Beteiligung an den phonatorischen und respiratorischen Prozessen zu visualisieren.