Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Fütterungsstörung des Uterusmyomknotens

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Ursachen Uterusmyomknoten-Ernährungsstörungen

Nach modernen Konzepten ist das Uterusmyom ein dyshormoneller Tumor, der aufgrund einer Störung des Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Eierstock-Systems entsteht. Die dyshormonelle Natur des Tumors verursacht Stoffwechselstörungen, funktionelles Leberversagen und Störungen des Fettstoffwechsels.

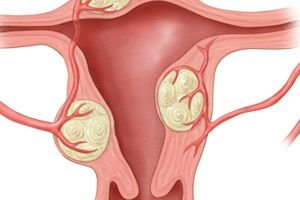

Der Tumor tritt zunächst intermuskulär auf, dann entwickeln sich, abhängig von der Wachstumsrichtung, interstitielle (in der Dicke der Gebärmutterwand), subseröse (in Richtung Bauchhöhle wachsende) und submuköse (in Richtung Gebärmutterschleimhaut wachsende) Tumorknoten. Um den myomatösen Knoten herum bildet sich eine Kapsel aus Muskel- und Bindegewebselementen des Myometriums. Bei subserösen Knoten ist auch die Peritonealhülle der Gebärmutter an der Bildung der Tumorkapsel beteiligt; bei submukösen Knoten besteht die Kapsel aus einer Muskelschicht und der Gebärmutterschleimhaut.

Am häufigsten (80 %) finden sich multiple Myome unterschiedlicher Größe, Form und Knotenanzahl. Einzelne subseröse oder interstitielle Knoten werden deutlich seltener beobachtet. Subseröse Knoten sind meist über eine breite Basis mit dem Gebärmutterkörper verbunden, manchmal wachsen sie aber auch direkt unter dem Bauchfell und sind über einen dünnen Stiel mit der Gebärmutter verbunden. Solche Knoten sind sehr beweglich und verdrehen sich leicht. Submuköse Knoten finden sich bei etwa 10 % der Frauen mit Gebärmuttermyomen.

Die Häufigkeit der Uterusmyomnekrose liegt laut zusammenfassender Statistik bei etwa 7 %. Tumorknoten werden besonders häufig während der Schwangerschaft, in der Zeit nach der Geburt oder nach einem Schwangerschaftsabbruch nekrotisiert.

Pathogenese

Eine gestörte Blutversorgung myomatöser Knoten ist hauptsächlich auf mechanische Faktoren (Torsion, Biegung, Tumorkompression) zurückzuführen. Die Besonderheiten der Hämodynamik während der Schwangerschaft dürfen jedoch nicht außer Acht gelassen werden. Patientinnen mit Uterusmyomen erleben während der Schwangerschaft eine deutliche Abnahme des Blutflusses in der Gebärmutter, insbesondere im Bereich des intermuskulären myomatösen Knotens, einen erhöhten Gefäßtonus, vor allem in kleinkalibrigen Gefäßen, erhebliche Schwierigkeiten beim venösen Abfluss und eine verringerte Blutfüllungsrate des arteriellen und venösen Bettes. Klinische Manifestationen von Veränderungen der Uterushämodynamik sind Symptome eines erhöhten Myometriumtonus, einer leichten Erregbarkeit der Gebärmutter und Schmerzen (Ziehen, Schmerzen, Spastik).

Viele Autoren haben verschiedene dystrophische Prozesse in myomatösen Knoten (Ödeme, Nekroseherde, Blutungen, hyaline Degeneration, Degeneration) beschrieben, die sich nicht nur durch Torsion des Stiels des subperitonealen Knotens, sondern auch durch Ischämie, venöse Stauung und multiple Thrombusbildung in den intermuskulären Knoten des Tumors entwickeln. Ein prädisponierender Faktor ist in diesem Fall eine Vergrößerung myomatöser Knoten während der Gebärmuttervergrößerung während der Schwangerschaft.

Es gibt trockene und feuchte Formen der Myomnekrose. Auch die sogenannte rote Myomnekrose wurde beschrieben. Bei der trockenen Nekrose kommt es zu einer allmählichen Faltenbildung der nekrotischen Gewebebereiche, wodurch sich eigentümliche Schwellkörper mit Resten abgestorbenen Gewebes bilden. Bei der feuchten Nekrose kommt es zur Erweichung und feuchten Nekrose des Gewebes mit anschließender Bildung von Zysten. Die rote Nekrose tritt häufiger bei intramural gelegenen Myomen auf. Diese Form der Nekrose tritt üblicherweise während der Schwangerschaft und im Wochenbett auf. Makroskopisch sind die Tumorknoten rot oder bräunlich-rot gefärbt, haben eine weiche Konsistenz, und mikroskopisch lassen sich ausgeprägte Krampfadern und deren Thrombosen nachweisen.

Einige Forscher sehen die Ursache der roten Nekrose im erhöhten Tonus des den Knoten umgebenden Myometriums mit nachfolgender Entwicklung von Durchblutungsstörungen in der Tumorkapsel und in der Peripherie. Nekrotische Veränderungen werden meist durch Durchblutungsstörungen im Tumor verursacht. Die aseptische Nekrose geht fast immer mit einer Infektion einher, die den Knoten hämatogen oder lymphogen durchdringt. Die Erreger der Infektion gehören meist zur septischen Gruppe der Mikroben (Staphylokokken, Streptokokken, E. coli). Eine Infektion nekrotisch veränderter Knoten eines Uterusmyoms ist aufgrund der realen Möglichkeit einer diffusen Peritonitis und einer generalisierten Infektion (Sepsis) sehr gefährlich.

Symptome Uterusmyomknoten-Ernährungsstörungen

Das Leitsymptom sind Schmerzen im Unterbauch unterschiedlicher Intensität, abhängig von der Art der Ernährungsstörung und dem Zeitpunkt der Entwicklung des Prozesses. Symptome einer allgemeinen Vergiftung können auch aufgrund von Nekrose und Infektion des Tumors, Spannung der vorderen Bauchdecke, möglichem Anstieg der Körpertemperatur und Leukozytose auftreten.

Diagnose Uterusmyomknoten-Ernährungsstörungen

Die Diagnose basiert auf den Beschwerden der Patientin, die in der Vergangenheit ein Uterusmyom hatten. Möglich ist die primäre Ansprache von Patientinnen mit einer Ernährungsstörung des myomatösen Knotens.

Bei einer vaginalen Untersuchung wird das Vorhandensein myomatöser Knoten in der Gebärmutter festgestellt, von denen einer beim Abtasten akut schmerzhaft ist.

Mittels Ultraschalluntersuchung lassen sich schwer tastbare Knoten leichter erkennen und deren Zustand beurteilen.

Eine besondere Rolle spielt die Diagnostik degenerativer Veränderungen der Myomknoten bei Schwangeren, die oft keine offensichtlichen klinischen Manifestationen aufweisen.

Von den instrumentellen Methoden ist der Ultraschall der Gebärmutter im Diagnoseprozess von großer Bedeutung, da er Anzeichen einer Störung der Ernährung des Tumors erkennen lässt, sowie die diagnostische Laparoskopie, die eine Visualisierung des Knotens ermöglicht.

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Uterusmyomknoten-Ernährungsstörungen

Patienten mit Myomnekrose benötigen dringend eine chirurgische Behandlung. Es wird eine Amputation oder Exstirpation der Gebärmutter durchgeführt (meistens werden gleichzeitig die Eileiter entfernt, die als Infektionsquelle dienen können). Eine konservative Myomektomie wird ausnahmsweise bei jungen kinderlosen Frauen unter Bedingungen einer intensiven antibakteriellen Therapie in der postoperativen Phase durchgeführt.

In einigen Fällen sind eine konservative Behandlung der Patientin und ihre Vorbereitung auf eine geplante Operation akzeptabel. Solche Taktiken sind nur bei der Behandlung junger Frauen ohne Kinder möglich. Um die Blutversorgung der Gebärmutter zu verbessern, werden rheologisch wirksame Mittel (Rheopolyglucin, Trental) und krampflösende Mittel (Papaverinhydrochlorid, No-Shpa) verschrieben. Wenn die konservative Therapie keine schnelle Wirkung zeigt, sollte auf eine Operation zurückgegriffen werden.

Die Behandlung einer gestörten Durchblutung der Uterusmyomknoten bei Schwangeren beginnt mit konservativen Maßnahmen: Es werden krampflösende Mittel, rheologisch wirksame Medikamente, Tokolytika in Kombination mit antibakteriellen und desensibilisierenden Mitteln verschrieben. Bei erfolgloser konservativer Therapie über 2-3 Tage ist eine operative Behandlung angezeigt. Nur subperitoneale Knoten werden einer Myomektomie unterzogen. Eine gestörte Durchblutung intramuraler myomatöser Knoten erfordert die Entfernung der Gebärmutter. Postoperativ nach der Enukleation der Knoten ist eine Behandlung zum Erhalt der Schwangerschaft und zur Vorbeugung infektiöser Komplikationen erforderlich.

Chirurgisch (der Umfang der Operation wird individuell entschieden). Bei multiplen Uterusmyomen in der Perimenopause – Amputation oder Exstirpation der Gebärmutter.

Bei sekundären Peritonealphänomenen und Intoxikationen ist zudem eine Entfernung der Gebärmutter ratsam. Bei jungen Frauen ist eine organerhaltende Operation (Myomektomie) möglich.

[

[