Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Komplikationen nach koronarem Stenting

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

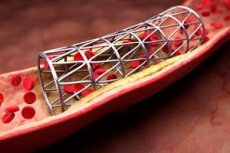

Die Stentimplantation von Herzgefäßen gilt als eine der zuverlässigsten Operationen zur Wiederherstellung des Blutflusses in einem stenotischen Gefäß. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Funktion nicht nur des Herzens selbst, sondern auch anderer Organe aus, die zusammen mit dem Blutfluss den für ihre normale Funktion notwendigen Sauerstoff und die notwendigen Nährstoffe erhalten.

Der Hauptvorteil der Koronarstent-Methode liegt in der geringen Traumatisierung der Operation. Schließlich sind keine Schnitte im Brustkorb und keine Freilegung des Herzens erforderlich, was als sehr gefährlich gilt und ein hohes Risiko für tödliche Folgen birgt. Die Erholungsphase nach der gleichen Bypass-Operation ist zudem deutlich länger und schwieriger.

Minimalinvasive Stenting-Operationen haben selten negative Folgen. Die Sterblichkeitsrate solcher Operationen liegt mit 1–1,5 % als gering, und das Komplikationsrisiko übersteigt selten 2 % (meistens handelt es sich um vaskuläre Komplikationen). Es ist klar, dass das Vorhandensein der im Abschnitt „Kontraindikationen für eine Operation“ aufgeführten Pathologien die Prognose etwas verschlechtert, wodurch die Zahl der Todesfälle und die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen steigt.

Das Sterberisiko steigt, wenn die Operation bei einem Herzinfarkt in Kombination mit einem kardiogenen Schock durchgeführt wird oder wenn eine Tandemstenose vorliegt, was die Komplexität und Zeit der Operation erhöht.

Wie bereits erwähnt, sind Komplikationen bei der Koronarstentimplantation selten, dennoch sollten Sie darüber Bescheid wissen. Einige davon können in den Tagen und Wochen nach der Operation auftreten, andere erst nach sechs Monaten oder länger. Frühe postoperative Komplikationen treten bei 3-4 von 100 Patienten auf, da Operationen auch bei Menschen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen durchgeführt werden.

Welche unmittelbaren Komplikationen einer Koronarstentimplantation können bei Patienten während der Operation oder im Verlauf der Operation diagnostiziert werden:

- Gefäßschäden bei der Stent-Platzierung, innere Blutungen,

- Herzinfarkt,

- Schlaganfall,

- allergische Reaktionen oder Unverträglichkeitsreaktionen, die als Reaktion auf die Verabreichung von Kontrastmitteln auftreten,

- die Bildung eines Hämatoms an der Einstichstelle im Gewebe des Oberschenkels oder Arms, verursacht durch Blutungen aus einer beschädigten Arterie,

- starke Blutungen aus einer Wunde, die in der Regel bei einer Blutgerinnungsstörung oder bei Nichteinhaltung der Auflage zur Einschränkung körperlicher Aktivitäten diagnostiziert werden,

- Funktionsstörungen des Zentralnervensystems und der Nieren aufgrund einer gestörten Hirn- oder Nierendurchblutung,

- Infektion der Wunde und Eindringen der Infektion in den Blutkreislauf,

- Gefäßthrombose (ein „nackter“ Stent erzeugt Unregelmäßigkeiten an der Gefäßwand, wodurch Blutgerinnsel aktiv daran haften bleiben können, obwohl dieser Vorgang durch die Verwendung eines Rahmens mit einer Arzneimittelbeschichtung verhindert werden kann).

Die Wahrscheinlichkeit solcher Komplikationen steigt in folgenden Fällen:

- der Patient in der Vergangenheit allergische Reaktionen hatte,

- Stoffwechselstörungen (Diabetes, Fettleibigkeit),

- Probleme mit der Blutgerinnung,

- kürzlich aufgetretene schwere Lungen- und Herzerkrankungen (Lungenentzündung, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt usw.),

- Nierenerkrankungen,

- Alter,

- schlechte Angewohnheiten wie Rauchen.

Eine Spätkomplikation, die sich auch mit der innovativen Stent-Methode nicht vollständig vermeiden lässt, ist die Restenose der Koronararterien etwa sechs Monate nach der Operation (manchmal auch deutlich früher). Bei der Restenose handelt es sich um eine erneute Verengung des Gefäßlumens, die zu einer Beeinträchtigung der Blutzirkulation in den Gefäßen führt.

Eine Restenose kann aus drei Gründen entstehen:

- Thrombusbildung (medikamentenfreisetzende Stents lösen dieses Problem),

- Kollaps des Gefäßlumens (eine typische Komplikation der Ballonangioplastie, aber die Einführung eines Stents schafft einen stabilen Rahmen und verhindert, dass sich die Gefäßwände nach innen biegen und die Form des Gefäßes verändern),

- Hyperplasie oder Proliferation von Epithelgewebe der Intima (innere Auskleidung) der Herzkranzgefäße.

Letzterer Grund ist genau die Ursache für eine Restenose im Stent. Keine der heutigen Methoden zur Lösung des Problems führt jedoch zu einem positiven Ergebnis, das das Risiko für die Entwicklung einer solchen Komplikation, das laut Statistik bei etwa 20–40 % liegt, verringern würde.

Als Risikofaktoren für die Entstehung einer Restenose nennen Ärzte:

- erbliche Veranlagung zur vermehrten Vermehrung von Gefäßgewebe,

- Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes,

- Größe des stenotischen Bereichs,

- Diskrepanz zwischen der Größe des Stents und den Parametern des beschädigten Gefäßbereichs (bei dringenden Operationen hat der Arzt nicht die Möglichkeit, den geeigneten Stent genau auszuwählen, daher verwendet er die verfügbaren).

Bei der Koronarstent-Implantation können Ärzte verschiedene Arten von Stents verwenden:

- unbeschichtete Produkte auf Metallbasis (BMS – der einfachste und älteste Stenttyp, der nicht vor Stentbildung an der Stelle der Rahmenplatzierung und Restenose mit erhöhter proliferativer Aktivität der Neointima schützt),

- Produkte, deren äußerer Teil, der an die Wände der Blutgefäße angrenzt, mit Arzneimitteln beschichtet ist, die die Zellproliferation verhindern (DES ist ein modernisierter Stent, der eine Intimahyperplasie verhindert, aber das Thromboserisiko nicht verringert),

- biotechnologisch hergestellte Produkte (BES – Stents, deren Beschichtung Antikörper enthält, die die Bildung von Blutgerinnseln in der frühen und späten Phase nach der Operation verhindern),

- biologisch abbaubare (im Gefäß zerfallende) Produkte (BVS – medikamentenbeschichtete Stents, die das Wachstum von Bindegewebe im Gefäß blockieren),

- Dual Drug-Eluting-Stent-Produkte (DTS – das neueste Stent-Modell, das das Risiko von Thrombosen und proliferativen Reaktionen deutlich reduziert).

Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von medikamentenfreisetzenden Stents die Wahrscheinlichkeit früher und später Komplikationen um etwa 20–25 % reduziert. Dank solcher Produkte gilt die Koronarstent-Implantation derzeit als die effektivste Methode zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Herzgefäßen.

[

[