Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Mycoplasma chominis: Was ist es, wie behandelt man es?

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 03.07.2025

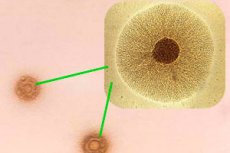

Der intrazelluläre Mikroorganismus Mycoplasma hominis verursacht nicht immer Krankheiten, provoziert aber manchmal die Entwicklung einer Pathologie wie Mykoplasmose. Pathogene Mikroben wirken häufig als Erreger von Infektionen und Entzündungsreaktionen, bei denen gesunde Zellen sowohl durch die Mikroben selbst als auch durch die toxischen Produkte ihrer lebenswichtigen Aktivität geschädigt werden.

Mycoplasma hominis kann sich außerhalb der Zelle entwickeln, was es für das Immunsystem schwierig macht, es zu erkennen. Der Mikroorganismus hat eine dreischichtige Membran, DNA, RNA und hat eine ausgeprägte Wirkung auf das Immunsystem, was zu Erkrankungen der Atemwege und des Urogenitaltrakts führt.

Pathogenese

Der Mikroorganismus Mycoplasma hominis ist eine bedingt pathogene Mikrobe, die auch im Körper gesunder Menschen leben kann, und dies gilt als absolut normal. Das heißt, ein Mensch kann sein Leben lang nicht vermuten, dass sein Körper Mykoplasmen enthält, und die Mikrobe verursacht unter normalen Bedingungen keinen Schaden.

Wenn im Körper bestimmte Bedingungen geschaffen werden, unter denen sich die Entwicklung und Vermehrung von Mykoplasmen beschleunigt, kann man in einer solchen Situation bereits von einer Abweichung von der Norm sprechen – nämlich von der Entwicklung der Krankheit. Dazu müssen bestimmte Bedingungen geschaffen werden, die durch folgende Risikofaktoren begünstigt werden:

- geschwächte Immunität;

- Veränderung des Hormonhaushaltes;

- chronische Alkoholvergiftung;

- chronische Dysbakteriose;

- postinfektiöse und postoperative Zustände, Erschöpfung des Körpers.

Unter anderem lassen sich folgende Gründe für die erhöhte Pathogenität von Mykoplasmen unterscheiden:

- unbefriedigende soziale und Lebensbedingungen, Nichteinhaltung von Hygiene- und Hygienestandards;

- ungeschützter Geschlechtsverkehr mit einem Patienten mit Mykoplasmose;

- häufige oder chronische Erkrankungen des Urogenitalsystems;

- promiskuitiver Geschlechtsverkehr;

- frühe sexuelle Aktivität.

Mycoplasma hominis tritt häufig bei Frauen auf:

- mit promiskuitivem Sexualleben;

- bei langfristiger Einnahme von hormonellen oder immunsuppressiven Medikamenten, Antibiotika;

- nach Abtreibungen, Schwangerschaften;

- als Folge einer Schwächung des Immunsystems unter dem Einfluss von Stress;

- nach Chemotherapie und Strahlenbehandlung.

Der Mikroorganismus Mycoplasma hominis ist klein und von einer zytoplasmatischen Membran umgeben.

Mykoplasmen haben keine ausgeprägte Zellwand, neigen aber zum Polymorphismus. Diese Merkmale bestimmen die relative Resistenz der Mikrobe gegen Antibiotikatherapie.

Unter bestimmten für Mykoplasmen optimalen Bedingungen beginnt sich die Mikrobe schnell zu vermehren, was zur Entwicklung einer Infektionsreaktion führt. Die Anzahl der Mykoplasmen kann 10.000/ml oder sogar mehr erreichen. In einer solchen Situation entwickeln männliche Patienten Prostatitis, Urethritis und Epididymitis, und bei Frauen treten entzündliche Prozesse im Genital- und Harnsystem auf.

Mykoplasmen siedeln sich auf eukaryotischen Membranen an, was im Krankheitsfall zur Entwicklung einer lokalen Entzündungsreaktion führt. Mikroben „haften“ über Rezeptoren an Epithelzellen, verändern deren Funktionalität und stimulieren Autoimmunreaktionen. Infolgedessen wird die Hämostase gestört, das Gefäßendothel beeinträchtigt, die Thrombozytenadhäsion beobachtet und das DIC-Syndrom entwickelt sich.

Wie wird Mycoplasma hominis übertragen?

Mycoplasma hominis kann auf verschiedene Weise übertragen werden:

- Eine sexuelle Übertragung ist durch ungeschützten Geschlechtsverkehr möglich. In manchen Fällen weiß der Patient nicht einmal, dass er Träger der Infektion ist – dies schließt eine Ansteckung jedoch nicht aus.

- Ein Kind kann sich während der Geburt bei der Mutter anstecken, wenn diese Trägerin von Mykoplasmen ist.

- Der Übertragungsmechanismus im Haushalt erfolgt über die Verwendung gemeinsamer persönlicher Hygieneartikel: beispielsweise wenn mehrere Personen, darunter auch der Träger der Infektion, dasselbe Handtuch verwenden.

Als häufigster Übertragungsweg für Mykoplasmen gilt der Geschlechtsverkehr.

Epidemiologie

Mycoplasma hominis ist in der Natur weit verbreitet: Die Mikrobe ist ständig in lebenden Organismen vorhanden. Mycoplasma hominis und genitalium leben und entwickeln sich im Urogenitalsystem und verursachen unter bestimmten Bedingungen das Auftreten von Urogenitalerkrankungen.

Bis heute wird Mykoplasmen bei 30–70 % der Frauen vor dem Hintergrund entzündlicher Erkrankungen des Urogenitalsystems und bei 20–40 % der Männer diagnostiziert.

Der häufigste Infektionsweg ist ungeschützter Sex.

[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

[ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ], [ 14 ], [ 15 ], [ 16 ], [ 17 ], [ 18 ]

Symptome

Mykoplasmen können eine Infektionskrankheit mit allen entsprechenden Symptomen auslösen oder lange Zeit in einem „ruhenden“ Zustand verbleiben, ohne Anzeichen zu zeigen. Deutliche erste Anzeichen der Krankheit werden erst erkannt, wenn die Anzahl der pathogenen Mikroorganismen 104-106 KBE/ml oder mehr erreicht.

Die Inkubationszeit einer Mykoplasmeninfektion kann unterschiedlich sein. Sie hängt von folgenden Faktoren ab:

- von der Anzahl der Mikroben im Körper;

- vom Grad der verminderten Immunität, dem allgemeinen Zustand des Körpers;

- Je nach Lokalisation der Läsion – beispielsweise bei respiratorischer Mykoplasmose – kann die Inkubationszeit mehrere Tage bis zu einem Monat betragen, bei Schäden an den Urogenitalorganen zwei bis drei Wochen.

Die ersten Anzeichen einer Mykoplasmenschädigung der Atemwege äußern sich in der Entwicklung von Pharyngitis, Nasopharyngitis, Laryngopharyngitis und Bronchitis – das klinische Bild entspricht den aufgeführten Pathologien. Allgemeine Vergiftungserscheinungen sind in der Regel moderat. Dies kann ein leichter Temperaturanstieg, Schwäche, Kopfschmerzen und ein Gefühl von Schmerzen sein. Weitere Symptome sind trockener Husten und Rhinitis. Visuell können Sie auf Konjunktivitis, submandibuläre und zervikale Lymphadenopathie sowie Rötung des Oropharynx achten. Die Auskultation der Lunge zeigt Keuchen und schweres Atmen.

Das Krankheitsbild der urogenitalen Mykoplasmose sollte bei Patienten unterschiedlichen Geschlechts gesondert betrachtet werden.

Mycoplasma hominis manifestiert sich bei Frauen mit Anzeichen von Vaginitis, Vaginose, Salpingoophoritis, Soor, Endometritis usw. Die Infektion äußert sich durch Juckreiz im Dammbereich, massiven Ausfluss mit unangenehmem Geruch, Brennen beim Wasserlassen oder Geschlechtsverkehr sowie suprapubische Schmerzen. Als sekundäre Manifestationen können Verwachsungen, Eileiterschwangerschaften, Empfängnisschwierigkeiten usw. auftreten.

Mycoplasma hominis befällt bei Männern die Schleimhäute der Prostata, der Harnröhre und der Nieren. Typische Anzeichen können sein:

- farbloser kleiner Ausfluss am Morgen;

- Brennen in der Harnröhre;

- ziehende, schmerzhafte Empfindungen in der Leistengegend;

- Schwellung;

- Probleme mit der Potenz.

Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann Mykoplasmen zu Erkrankungen wie Prostatitis, Urethritis und männlicher Unfruchtbarkeit aufgrund von Störungen der Spermatogenese führen.

Sekundäre Symptome einer Mykoplasmose können unmotivierte Übelkeits- und Erbrechensanfälle sowie ein leichter Temperaturanstieg sein.

Mycoplasma hominis bei schwangeren Frauen

Eine erhöhte Vermehrung von Mycoplasma hominis im Körper einer Frau während der Schwangerschaft kann zu vorzeitigen Wehen, spontanen Aborten, Gebärmutterblutungen und einer frühen Plazentalösung führen. Solche Beschwerden hängen mit dem intrauterinen Entzündungsprozess zusammen.

Wenn sich ein Neugeborenes während der Wehen infiziert, steigt das Risiko einer Meningitis oder Mykoplasmenpneumonie. In fortgeschrittenen Fällen kann das Kind sogar sterben.

Es gibt Hinweise darauf, dass Mykoplasmen, die während der Schwangerschaft akute Entzündungen verursachen, Probleme bei der intrauterinen Entwicklung des Kindes verursachen können – vor allem aufgrund von Intoxikationen und Kreislaufproblemen beim Fötus.

Mycoplasma hominis bei Kindern

Babys infizieren sich hauptsächlich während der Geburt mit Mykoplasmen, wenn die Mutter krank ist oder die Infektion überträgt. Mycoplasma hominis ist häufig die Hauptursache für Chorioamnionitis, postpartale Infektionskrankheiten und Pyelonephritis. Schließlich gelangen Mikroben während der Geburt nicht nur auf die Haut, sondern auch auf die Schleimhäute, in die Atmungsorgane und sogar in den Magen des Neugeborenen.

Eine Infektion kann für das Baby folgende Folgen haben:

- Entzündung der Wände der Hirnventrikel (Ventrikulitis);

- Entzündung der Hirnhäute - Meningitis;

- Abszesse (sowohl äußere Abszesse als auch solche mit Hirnschäden);

- Lymphadenitis, allgemeine Vergiftung des Körpers.

Die Überlebensrate solcher Säuglinge gilt als extrem niedrig und hängt maßgeblich vom Zustand des Immunsystems des Babys ab. Wenn eine Heilungschance besteht, verläuft diese in der Regel langsam, vor dem Hintergrund einer schwierigen und langwierigen Behandlung.

Mycoplasma hominis und Gardnerella

Die Schwierigkeiten bei der Behandlung von Mykoplasmose liegen oft darin, dass die Infektion in den meisten Fällen nicht isoliert ist. Bei vielen Patienten koexistieren Mykoplasmen gleichzeitig mit Ureaplasmen, Chlamydien, Trichomonaden und Gardnerellen. Deshalb sollte die Diagnostik infektiöser Entzündungen so umfassend wie möglich sein, damit die verordnete Behandlung angemessen ist und nicht zu einer neuen Welle kombinierter Infektionen führt.

Gardnerella nimmt einen der führenden Plätze unter den entzündlichen Erkrankungen des Urogenitalsystems ein und verursacht häufig entzündliche Prozesse in den Genitalien und Harnwegen. Mykoplasmen in Kombination mit Gardnerella sind schwer zu heilen und neigen zu wiederholten Krankheitsschüben.

Komplikationen und Konsequenzen

Mykoplasmen führen häufig zum Beginn einer infektiösen Entzündungsreaktion der Urogenitalorgane. Einige der unerwünschten Folgen sind:

- Schwierigkeiten bei der Zeugung eines Kindes, sowohl bei Männern als auch bei Frauen;

- Verklebungen, chronische Entzündungsprozesse;

- Störungen während der Schwangerschaft;

- Anomalien der intrauterinen fetalen Entwicklung;

- schwere Erkrankungen bei einem Neugeborenen, Tod;

- periodische Fieberzustände.

Diagnose

Da eine Mykoplasmeninfektion keine spezifischen Symptome aufweist, ist die Diagnose etwas schwierig. Laboruntersuchungen und die Erhebung einer epidemiologischen Anamnese sind obligatorisch. Allerdings sind nicht alle Diagnosemethoden für Mykoplasmen aussagekräftig. Beispielsweise hilft die Lichtmikroskopie nicht beim Nachweis von Mykoplasmen, da dieser Mikroorganismus keine Membran besitzt.

Bei Verdacht auf Mykoplasmen sind folgende Diagnoseverfahren und Tests vorzuziehen:

- Mycoplasma hominis-Kultur: Ein Abstrich wird von den Vaginalwänden oder dem Ausfluss aus dem Gebärmutterhalskanal oder der Harnröhre entnommen. Mit dieser Methode lässt sich im Abstrich nur Mycoplasma hominis nachweisen, nicht aber Mycoplasma genitalium. Die Nachteile dieser Methode sind: Die Wahl des richtigen Nährmediums für eine qualitativ hochwertige Kultivierung ist schwierig, und die Wachstumsphase kann recht lang sein.

- Die immunologische Analyse auf Mycoplasma hominis ermöglicht den Nachweis von Antikörpern gegen Mikroben im Blut. Die Blutentnahme erfolgt morgens auf nüchternen Magen. Der Nachteil dieser Methode: Sie ist nicht immer aussagekräftig. Beispielsweise können bei geschwächter Antigenität und einem signifikanten Immundefizienzzustand die Indikatoren fehlerhaft werden.

- Die Polymerase-Kettenreaktion gilt als die aussagekräftigste Methode zur Bestimmung des Mykoplasmenbefalls. Die Methode ermöglicht den Nachweis von Strukturen wie der DNA von Mycoplasma hominis – sowohl im Blut als auch im Abstrich. Der Hauptunterschied zu anderen Forschungsmethoden besteht darin, dass die Ergebnisse auch nach einer Antibiotikatherapie unverändert bleiben. Der Nachteil dieser Methode: Es besteht die Möglichkeit einer Verwechslung zwischen der nachgewiesenen DNA toter Mikroben und der DNA aktiver Mikroorganismen.

Bei der Durchführung eines Enzymimmunoassays wird ein negativer Indikator oder die Norm von Mycoplasma hominis berücksichtigt, wenn zwei Indikatoren für Antikörper IgG und IgM unter dem Minuszeichen angegeben sind. Wenn der Wert von Mycoplasma hominis IgG positiv und IgM negativ ist, sollte davon ausgegangen werden, dass der Patient bereits eine eigene Immunantwort auf die Infektion gebildet hat.

Sind beide Werte positiv, ist eine Behandlung gegen Mykoplasmose notwendig.

Von einer vollständigen Genesung wird ausgegangen, wenn eine Blutuntersuchung das Fehlen von Mycoplasma hominis IgA, IgG und IgM zeigt.

Mycoplasma hominis IgG wird 2–3 Wochen nach Krankheitsbeginn im Blut nachgewiesen; es kann auch 1–2 Jahre nach klinischer Genesung nachgewiesen werden. IgM-Antikörper werden etwas früher nachgewiesen. Daher steigen die Titer der Antikörper gegen Mycoplasma hominis Klasse IgG etwa eine Woche später an als die der IgM-Antikörper, bleiben aber über einen längeren Zeitraum erhöht.

Die quantitative Analyse von Mycoplasma hominis wird durch die folgenden Referenzwerte bestimmt:

- IgG:

- weniger als 0,8 – Ergebnis (-);

- von 0,8 auf 1,1 – das Ergebnis ist fragwürdig;

- ab 1,1 – Ergebnis (+).

- IgM:

- weniger als 0,8 – Ergebnis (-);

- von 0,8 auf 1,1 – das Ergebnis ist fragwürdig;

- ab 1,1 – Ergebnis (+).

- IgA:

- weniger als 0,8 – Ergebnis (-);

- von 0,8 auf 1,1 – das Ergebnis ist fragwürdig;

- ab 1,1 – Ergebnis (+).

Die instrumentelle Diagnostik beschränkt sich in der Regel auf die aufgeführten Forschungsarten. Zusätzliche Diagnoseverfahren können nur verordnet werden, wenn der Verdacht auf andere Erkrankungen besteht oder Komplikationen auftreten.

Die Differentialdiagnose einer Mykoplasmeninfektion ist aufgrund des Fehlens typischer Symptome für diese Infektion oft sehr schwierig. Daher sollten Laboruntersuchungen die wichtigste Diagnosemethode sein. In der Regel wird Mykoplasmose von Gonorrhoe, vaginaler Candidose usw. unterschieden.

Die Testergebnisse werfen bei Patienten oft viele Fragen auf. Zum Beispiel Mycoplasma hominis und Genitalium: Was ist der Unterschied?

Mycoplasma hominis ist ein bedingt pathogener Mikroorganismus, der sowohl im normalen als auch im pathologischen Zustand im Körper vorhanden sein kann – der einzige Unterschied besteht in der Menge dieses Mikroorganismus.

Mycoplasma genitalium gilt als initial pathogener Mikroorganismus mit hoher Pathogenität und Kontagiosität. Glücklicherweise ist Mycoplasma genitalium seltener, dennoch ist eine Differenzialdiagnose zwischen diesen beiden Mykoplasmenarten unerlässlich.

Behandlung

Die Therapie einer Mycoplasma-hominis-Infektion muss umfassend sein und Antibiotika, Antimykotika und Immunmodulatoren umfassen. Makrolidpräparate werden am häufigsten zur Antibiotikatherapie eingesetzt – Clarithromycin, Sumamed, Fromilid usw. Tetracycline haben ebenfalls eine ähnliche Wirkung. Die Therapiedauer bei Mykoplasmen beträgt in der Regel 1–3 Wochen. Der Arzt kann jedoch je nach Krankheitsverlauf, Grad der Immunschwäche, Alter und allgemeinem Gesundheitszustand des Patienten eigene Anpassungen vornehmen.

Die Enzymtherapie wird vor allem bei chronischer Mykoplasmose und nur in Kombination mit einer antibiotischen Basistherapie eingesetzt.

Zu einer komplexen Behandlung können auch Physiotherapie und die Anwendung äußerlicher Medikamente (zum Waschen, Spülen, Zäpfchen, Duschen) gehören.

Muss ich Mycoplasma hominis behandeln?

Mycoplasma hominis gilt als Mikrobe, die in der normalen Flora eines gesunden Menschen, einschließlich schwangerer Frauen, vorkommen kann, ohne Beschwerden oder Krankheiten zu verursachen. Unter normalen Bedingungen, wenn Mykoplasmen keine schmerzhaften Symptome verursachen, ist eine Behandlung nicht erforderlich. Eine Behandlung wird nur bei Beschwerden des Patienten verordnet. Ein wichtiger Unterschied: Wenn die Analyse das Vorhandensein von Mycoplasma genitalium anzeigt, muss eine Behandlung durchgeführt werden.

Das Behandlungsschema für Mycoplasma hominis ist immer auf eine umfassende Wirkung ausgelegt. Folgende Medikamente werden üblicherweise verwendet:

- Breitbandantibiotika:

- Tetracycline – Doxycyclin;

- Makrolide – Azithromycin, Clarithromycin;

- Fluorchinolone – Ciprofloxacin, Tsifran.

- Antiprotozoenmittel – Trichopolum.

- Äußerliche antibakterielle und antiseptische Mittel – Metronidazol-Zäpfchen, Oflokain-Salbe, Hexicon-Zäpfchen.

- Zu den Antimykotika, die während einer Antibiotikatherapie verschrieben werden müssen, gehören Nystatin, Fluconazol, Clotrimazol sowie Livarol-Zäpfchen oder andere.

- Probiotika, die das Floragleichgewicht aufrechterhalten – Vaginorm, Lactonorm.

- Immunstimulierende Medikamente – Immunal, Immunorix.

- Schmerzmittel gegen starke Schmerzen, nichtsteroidale Antirheumatika.

- Komplexe Vitamine – Vitrum, Undevit, Alphabet.

- Spülungen, Bewässerung mit Abkochungen von Heilkräutern, Miramistin.

Antibiotika gegen Mycoplasma Hominis

Dosierung und Art der Anwendung |

Nebenwirkungen |

Die besonderen Hinweise |

|

Sumamed |

Nehmen Sie einmal täglich 1 g des Arzneimittels zwischen den Mahlzeiten ein. |

Kopfschmerzen, vorübergehende Sehstörungen, Übelkeit, Bauchschmerzen. |

Sumamed in Kapseln darf Kindern mit einem Körpergewicht unter 45 kg nicht verschrieben werden. |

Clarithromycin |

Nehmen Sie 3–4 Wochen lang zweimal täglich 500 mg ein. |

Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Geschmacksveränderungen. |

Clarithromycin wird nicht zur Behandlung von Kindern unter 12 Jahren angewendet. |

Tsifran |

Es wird in Form von Injektionen bei schweren Fällen von Mykoplasmose in individuell ausgewählten Dosierungen angewendet. |

Hautausschlag, Übelkeit, Durchfall, vorübergehende Erhöhung der Transaminaseaktivität. |

Die Anwendung von Tsifran während der Schwangerschaft, Stillzeit oder in der Pädiatrie wird nicht empfohlen. |

Oflokain-Creme |

Zur Behandlung von Männern mit Mykoplasmose der äußeren Genitalien. 2-mal täglich auf die Haut auftragen. |

Juckreiz, Hautrötung, Ausschlag, Schwellung. |

Bei Mykoplasmen wird Oflokain-Creme nur bei Männern angewendet. Bei Frauen sind Zäpfchen geeignet. |

Doxycyclin |

Nehmen Sie mindestens eine Woche lang zweimal täglich 100-mg-Kapseln ein. |

Überempfindlichkeitsreaktionen, Tinnitus, Verdauungsstörungen. |

Doxycyclin ist während der Schwangerschaft kontraindiziert. Es wird bei Kindern ab 12 Jahren angewendet. |

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

[ 30 ], [ 31 ], [ 32 ], [ 33 ]

Physiotherapeutische Behandlung

Physiotherapeutische Verfahren werden nur bei bestätigter Mykoplasmose als zusätzliche Behandlungsform verschrieben. Solche Verfahren helfen, die Entwicklung des Entzündungsprozesses zu stoppen und die Bildung von Verwachsungen zu verhindern.

Normalerweise verwendet:

- Elektrotherapie (verbessert die Durchblutung im Gewebe, lindert Schmerzen);

- Magnetische Laserbehandlung (verstärkt die Wirkung von Medikamenten);

- Ultraschalltherapie (verbessert die Durchblutung, lindert Schmerzen).

Die Ozontherapie kann als Teil des allgemeinen Behandlungsplans eingesetzt werden, wodurch die Dauer der Behandlung durch die Verstärkung der Wirkung von Antibiotika und der antibakteriellen Wirkung des Ozons verkürzt werden kann.

Hausmittel

Für eine erfolgreiche Behandlung der Mykoplasmose ist ein umfassender Ansatz mit obligatorischer Antibiotikatherapie erforderlich. Ärzte sind sich einig, dass es nicht möglich ist, Mykoplasmen allein mit Hausmitteln zu beseitigen. Hausmittel helfen jedoch tatsächlich, die unangenehmen Symptome der Mykoplasmose zu lindern und ergänzen die vom Arzt verordnete traditionelle konservative Behandlung wirksam.

Es wird empfohlen, täglich frischen Knoblauch gegen Mycoplasma hominis zu essen, mehrere Zehen (mindestens 2 Stück). Sie können eine Knoblauchsalatsauce zubereiten und diese dann nicht nur zu Salaten hinzufügen, sondern auch über andere Gerichte gießen. Für die Sauce müssen Sie gehackten Knoblauch, Zitronensaft, etwas Pflanzenöl und Salz mischen.

Mykoplasmen verlassen den Körper schneller, wenn Sie dreimal täglich Tee aus blauem Kornblumenkraut trinken. Um einen solchen Tee zuzubereiten, müssen Sie zwei Esslöffel trockenes Kraut mit kochendem Wasser (250 ml) übergießen und 50–60 Minuten unter dem Deckel stehen lassen.

Johanniskraut und Mädesüßblüten wirken gut gegen Mykoplasmen. Zwei volle Esslöffel der Gleichgewichtsmischung dieser Pflanzen werden mit einem Liter Wasser übergossen und 8-10 Minuten bei schwacher Hitze gekocht, dann weitere 2 Stunden unter einem Deckel ziehen gelassen. Anschließend wird das Arzneimittel gefiltert und dreimal täglich, etwa eine Viertelstunde vor den Mahlzeiten, in einem Glas getrunken.

Als Ergänzung wird empfohlen, die Ernährung mit Vitaminen anzureichern, um das Immunsystem optimal zu unterstützen. Es ist notwendig, pflanzliche Produkte sowie Abkochungen aus Hagebutten, Johannisbeeren und Kamille in den Speiseplan aufzunehmen.

[ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

[ 34 ], [ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ]

Kräuterbehandlung

Bei einer Mycoplasma-hominis-Infektion der weiblichen Geschlechtsorgane wird eine Spülung mit folgendem Aufguss empfohlen: Einen Esslöffel Orthilia secunda-Kraut und zwei Esslöffel zerkleinerte Eichenrinde nehmen, mit 400 ml kochendem Wasser übergießen und 40 Minuten ziehen lassen. Den Aufguss abkühlen lassen, gut durch ein Gazesieb filtern und morgens und abends zum Spülen verwenden.

Zur Kräuterbehandlung von Mykoplasmen gehört auch das Trinken von mit Vitaminen angereicherten Kräutertees, die das Immunsystem stärken und unterstützen. Hagebutten, Preiselbeeren und Kiefernnadeln eignen sich als Teebasis: Zwei Esslöffel der Zutaten werden mit 0,5 Liter kochendem Wasser übergossen und sechs Stunden ziehen gelassen. Das resultierende Arzneimittel sollte täglich getrunken werden, 1-2 Gläser (mit Honig).

Es wird empfohlen, viel Grünzeug (Dill, Selleriestangen, Koriander), Saisongemüse und Zitrusfrüchte in den Tagesspeiseplan aufzunehmen.

Homöopathie

Homöopathische Mittel gegen eine Mycoplasma-hominis-Infektion können nur als Zusatztherapie eingesetzt werden, da diese Medikamente die Infektion nicht aus dem Körper entfernen können. Sie können jedoch den Entzündungsprozess stoppen und die unangenehmen Symptome der Krankheit beseitigen.

Bei akuten Entzündungsprozessen können folgende homöopathische Mittel hilfreich sein:

- Aconitum;

- Belladonna;

- Kolonzit;

- Staphysagria;

- Ätzendes Mercurius.

- Im subakuten Krankheitsverlauf wird häufig Folgendes verordnet:

- Benzoesäure;

- Schachtelhalm;

- Salpetersäure.

Bei häufigen Krankheitsschüben hilft Folgendes:

- Thuja;

- Bärlappgewächs;

- Calcium carbonicum.

Zu Beginn der Behandlung empfiehlt es sich, niedrige Verdünnungen (Potenzen) homöopathischer Arzneimittel zu verwenden. Später kann die Dosierung je nach Wirksamkeit des Arzneimittels angepasst werden.

Chirurgische Behandlung

Chirurgische Eingriffe zur Behandlung von Mycoplasma hominis-Läsionen werden nicht durchgeführt.

Prävention Mykoplasma chominis

Um die respiratorische Variante einer Mykoplasmeninfektion zu verhindern, sollte der persönlichen Hygiene besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es ist nicht akzeptabel, fremdes Geschirr zum Essen zu benutzen, fremde Kleidung anzuziehen oder sich mit fremden Handtüchern abzutrocknen.

Um eine urogenitale Mykoplasmose zu vermeiden, ist es notwendig, Sexualpartner sorgfältig auszuwählen und promiskuitive sexuelle Beziehungen zu vermeiden. Sex mit Fremden muss geschützt werden.

Es ist erwähnenswert, dass bei einer frühzeitig diagnostizierten Mykoplasmeninfektion alle Chancen auf eine vollständige Heilung bestehen.

Der Mensch entwickelt keine Immunität gegen Mykoplasmen, daher gibt es keine speziellen Impfungen gegen Mykoplasmose: Die Verantwortung für die Prävention liegt ganz bei jedem Einzelnen.

Prognose

Wenn der Ansatz zur Behandlung der Mykoplasmose kompetent war und die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Auftretens der Infektion auf Null reduziert wurde, führen in der Regel mehrere Medikamentenzyklen zur Heilung. Es ist unmöglich, die Krankheit ohne die Hilfe eines Arztes selbst zu heilen.

Für eine vollständige Genesung ist es außerdem notwendig, sich auf andere Infektionskrankheiten untersuchen zu lassen, die neben Mycoplasma hominis im Körper vorhanden sein können. Wenn Mycoplasma hominis nicht der einzige Erreger ist, kann die Behandlung länger dauern, ist aber ebenfalls vollständig heilbar.