Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Periphere Neuropathie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Wenn periphere Nerven betroffen sind, wird fast immer die Diagnose „periphere Neuropathie“ gestellt; eine solche Erkrankung ist oft sekundär und mit anderen schmerzhaften Zuständen verbunden. Bei der peripheren Neuropathie sind Nervenfasern geschädigt, die für die Übertragung von Impulsen vom zentralen Nervensystem zu Muskeln, Haut und verschiedenen Organen zuständig sind.

Im Anfangsstadium einer Neuropathie ahnt der Patient möglicherweise nicht, dass er an der Krankheit leidet: Beispielsweise äußert sich eine periphere Neuropathie der Extremitäten häufig in Form von Kitzeln oder Kribbeln in den Fingern oder Zehen. Dann werden die Symptome alarmierender, und erst dann denkt die Person darüber nach, einen Arzt aufzusuchen.

Was müssen Sie über periphere Neuropathie wissen, um das Problem rechtzeitig zu erkennen und seine weitere Entwicklung zu verhindern? Alle wichtigen Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Epidemiologie

Eine periphere Neuropathie wird bei etwa 2,5 % der Menschen diagnostiziert. Wird die Erkrankung im Kindes- und Jugendalter festgestellt, ist die häufigste Ursache eine erbliche Veranlagung. Bei älteren Patienten wird in 8 % der Fälle eine periphere Neuropathie festgestellt.

Die überwiegende Mehrheit der Patienten mit peripherer Neuropathie ist zwischen 35 und 50 Jahre alt.

Ursachen periphere Neuropathie

Verschiedene Formen der Neuropathie entwickeln sich im Wesentlichen aus praktisch denselben Gründen:

- Prellung, Nervenverletzung;

- Schädigung der Nervenfasern durch einen Tumorprozess;

- kritische Abnahme der Immunabwehr;

- kritischer Vitaminmangel;

- chronische Intoxikation, einschließlich Alkohol;

- Gefäßerkrankungen, entzündliche Veränderungen der Gefäßwände;

- Erkrankungen des Kreislaufsystems, Thrombophlebitis;

- Stoffwechsel- und Hormonstörungen;

- mikrobielle und virale Infektionskrankheiten;

- Langzeitanwendung bestimmter Medikamente, wie z. B. Chemotherapie;

- akute Polyradikuloneuritis;

- erbliche periphere Nervenerkrankung.

Periphere Neuropathie nach Chemotherapie

Die Entwicklung einer Neuropathie nach einer Chemotherapie ist häufig eine Nebenwirkung eines bestimmten Chemotherapeutikums. Dies ist jedoch nicht immer der Fall: Bei vielen Patienten ist die Entwicklung einer peripheren Neuropathie nach einer Chemotherapie mit einem toxischen Zerfall des Tumorprozesses verbunden. Es wird angenommen, dass einige Endprodukte den Verlauf des systemischen Entzündungsprozesses erheblich beschleunigen können. In einem solchen Fall klagt der Patient über allgemeine Schwäche, Schlafstörungen und Appetitlosigkeit. Im Labor spiegelt sich der toxische Zerfall des Tumors in allen Blutparametern wider.

Eine neurotoxische Reaktion gilt als spezifische systemische Folge aller Chemotherapien. Daher ist es nahezu unmöglich, eine solche Konsequenz zu vermeiden: Wird die Dosierung des Chemotherapeutikums reduziert oder ganz abgesetzt, verschlechtert sich die Behandlungsprognose erheblich. Um die Chemotherapie fortzusetzen und den Zustand des Patienten zu lindern, verschreiben Ärzte zusätzlich starke Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente. Vitaminpräparate und Immunsuppressiva werden als unterstützende Behandlung eingesetzt.

Risikofaktoren

Eine periphere Neuropathie kann auch durch andere Faktoren und Erkrankungen verursacht werden, wobei sich die Ursache in manchen Fällen nicht feststellen lässt.

Bis heute haben Ärzte fast zweihundert Faktoren genannt, die zur Entwicklung einer peripheren Neuropathie führen können. Darunter stechen insbesondere die folgenden hervor:

- endokrine Störungen, Fettleibigkeit, Diabetes;

- langfristige Exposition gegenüber giftigen Substanzen (Farben, Lösungsmittel, Chemikalien, Alkohol);

- bösartige Erkrankungen, die eine Chemotherapie erfordern;

- HIV, virale Gelenkerkrankungen, Herpes, Windpocken, Autoimmunerkrankungen;

- spezifische Impfung (zum Beispiel gegen Tollwut, Grippe);

- mögliche traumatische Nervenschäden (z. B. bei Verkehrsunfällen, Stich- und Schusswunden, offenen Frakturen, längerer Kompression);

- chronische Hypothermie, Vibration;

- Langzeitbehandlung mit Antiepileptika, Antibiotika, Zytostatika;

- Unterernährung, unzureichende Aufnahme von B-Vitaminen;

- erbliche Veranlagung.

Pathogenese

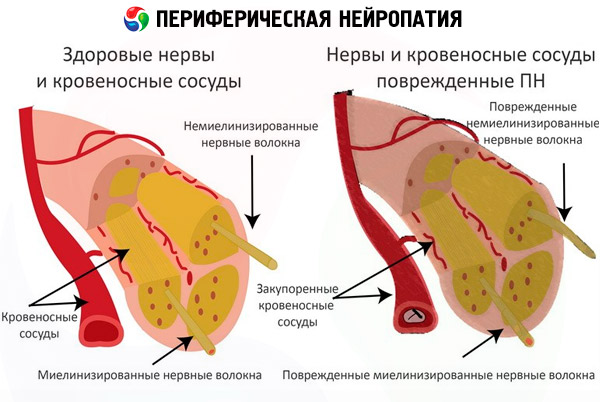

Die periphere Neuropathie beruht auf einem dystrophisch-degenerativen Prozess. Das heißt, es kommt gleichzeitig zur Zerstörung von Nervenfasern und einer Verschlechterung des Trophismus sowie einer Intoxikation.

Die Membranen von Neuronen und Axonen (Nervenstäben) unterliegen der Zerstörung.

Periphere Neuropathie betrifft Nervenfasern außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks. Am häufigsten wird eine Neuropathie der unteren Extremitäten diagnostiziert, die mit einer größeren Länge der Nervenfasern einhergeht. Diese Fasern sind für die allgemeine Sensibilität, den Gewebetrophismus und die Muskelfunktion verantwortlich.

Bei vielen Patienten tritt die periphere Neuropathie maskiert mit anderen Erkrankungen auf. Wird die Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt, kann der Nerv bis ins zentrale Nervensystem zerstört werden. In diesem Fall werden die Störungen irreversibel.

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

[ 16 ], [ 17 ], [ 18 ], [ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ]

Symptome periphere Neuropathie

Das klinische Bild der peripheren Neuropathie hängt von der Art der betroffenen Nervenfasern ab. Die Symptome treten möglicherweise nicht sofort auf: Die Krankheit manifestiert sich zunehmend und verschlimmert sich über viele Tage, Monate und sogar Jahre.

Das Hauptsymptom, auf das Patienten achten, ist Muskelschwäche – eine Person ermüdet schnell, zum Beispiel beim Gehen oder bei körperlicher Arbeit. Weitere Symptome sind Schmerzen und Muskelkrämpfe (im Anfangsstadium äußern sich Krämpfe oft als leichte Zuckungen der oberflächlichen Muskelfasern).

Darüber hinaus verstärken sich die klinischen Symptome. Es kommt zu Muskelatrophie und degenerativen Prozessen im Knochengewebe. Die Struktur von Haut, Haaren und Nägeln ist gestört. Solche Störungen werden meist durch eine Schädigung sensorischer oder vegetativer Fasern verursacht.

Schäden an sensorischen Nerven sind durch eine Reihe typischer Symptome gekennzeichnet, da diese Nerven streng spezifische Funktionen erfüllen. Beispielsweise kann sich die Fähigkeit zur Vibrationsempfindlichkeit verschlechtern: Eine Person spürt keine Berührung mehr, Gliedmaßen und insbesondere Finger beginnen zu „taub“. Oft kann der Patient nicht spüren, ob er Handschuhe oder Socken trägt. Es fällt ihnen auch schwer, Größe und Form von Objekten durch Berührung zu bestimmen. Mit der Zeit führen solche Probleme zum Verlust von Reflexen und zu einer Verzerrung des Gefühls für die räumliche Position des Körpers.

Starke neuropathische Schmerzen „erschüttern“ allmählich den psycho-emotionalen Zustand des Patienten, die Alltagsaktivität und die Lebensqualität verschlechtern sich. Wenn sich die Schmerzen hauptsächlich nachts manifestieren, können Schlaflosigkeit und Reizbarkeit auftreten und die Arbeitsfähigkeit verschlechtert sich.

Sind die für Schmerz- und Temperaturempfindlichkeit verantwortlichen Nervenstrukturen betroffen, wird der Patient unempfindlich gegenüber Schmerz- und Temperaturreizen. Seltener passiert das Gegenteil – der Patient empfindet selbst eine leichte Berührung als starken und unerträglichen Schmerz.

Wenn Cluster autonomer Nervenfasern beschädigt werden, können die Folgen gefährlicher werden. Wenn solche Nerven beispielsweise die Atmungsorgane oder das Herz innervieren, können Atemprobleme, Herzrhythmusstörungen usw. auftreten. Die Funktion der Schweißdrüsen ist häufig beeinträchtigt, die Harnfunktion ist beeinträchtigt, der Blutdruck gerät außer Kontrolle, je nachdem, welche Nerven betroffen sind.

Die ersten Anzeichen äußern sich meist in Schmerzen in den Gliedmaßen und Muskeln, es kommt jedoch vor, dass sich eine periphere Neuropathie durch andere Symptome bemerkbar macht:

- Verlust der Sensibilität in den Fingern oder Gliedmaßen (dies kann Schmerzen, Temperatur- oder Tastempfindlichkeit umfassen);

- erhöhte Empfindlichkeit der Finger oder Gliedmaßen;

- ein Gefühl von "Gänsehaut" oder Brennen auf der Haut;

- spastische Schmerzen;

- Gangunsicherheit, Beeinträchtigung der motorischen Koordination und des Gleichgewichts;

- zunehmende Muskelschwäche;

- Probleme mit der Atmung, der Herzfunktion, dem Wasserlassen, der Erektion.

Darüber hinaus können weitere, unspezifische Erscheinungsformen einer peripheren Neuropathie vorliegen, die dem Arzt mitgeteilt werden müssen.

Periphere Neuropathie bei Kindern

Das Auftreten einer peripheren Neuropathie im Kindesalter ist meist erblich bedingt. Bei vielen Kindern manifestieren sich solche Neuropathien durch die Entwicklung einer symmetrischen, zunehmenden Muskelatrophie – hauptsächlich des distalen Typs.

Beispielsweise wird die Charcot-Marie-Tooth-Krankheit autosomal-dominant vererbt und ist die häufigste Erkrankung. Die Krankheit ist durch die Demyelinisierung geschädigter Nervenfasern mit anschließender Remyelinisierung und Hypertrophie gekennzeichnet, was zu einer Deformation der Nerven führt. In diesem Fall sind am häufigsten die unteren Extremitäten betroffen.

Akute Polyradikuloneuropathie im Kindesalter ist etwas seltener. Diese Art der Neuropathie im Kindesalter tritt 15 bis 20 Tage nach einer Infektionskrankheit auf. Die Komplikation äußert sich in einer Sensibilitätsstörung der unteren Extremitäten, symmetrischer Schwäche und Reflexverlust. Sind die Bulbärmuskeln beteiligt, treten Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken auf. Die Prognose für eine solche Erkrankung ist relativ günstig: In der Regel erholen sich 95 % der Patienten, die Rehabilitationsphase kann jedoch bis zu zwei Jahre dauern.

Formen

Periphere Neuropathie umfasst eine Reihe schmerzhafter Zustände, die zwar gemeinsame Merkmale aufweisen, aber sehr unterschiedlich sein können. Dies ermöglicht es uns, verschiedene Arten peripherer Neuropathien zu unterscheiden, die sowohl von der Lokalisation der Läsion als auch vom Mechanismus der pathologischen Entwicklung abhängen.

- Die periphere Neuropathie der unteren Extremitäten ist die häufigste Form dieser Erkrankung. Die unteren Extremitäten leiden unter einer Schädigung der langen Nerven, sodass die ersten Symptome meist die äußersten Teile der Beine – die Knöchel – betreffen. Mit der Zeit breitet sich die Krankheit in höhere Regionen aus, insbesondere in die Waden und Knie: Muskelfunktion und Sensibilität verschlechtern sich, die Durchblutung wird erschwert.

- Diabetische periphere Neuropathie ist eine häufige Komplikation bei Patienten mit Diabetes. In der Regel wird diese Diagnose bei Patienten mit offensichtlichen Symptomen einer Schädigung der peripheren Nerven gestellt. Diabetische Neuropathie ist gekennzeichnet durch Sensibilitätsstörungen, Störungen des autonomen Nervensystems, Harnwegserkrankungen usw. In der Praxis äußert sich dies in Taubheitsgefühlen in Beinen und/oder Armen sowie Problemen mit Herz, Blutgefäßen und Verdauungsorganen.

- Eine periphere Neuropathie des Gesichtsnervs äußert sich als einseitige Lähmung der Gesichtsmuskulatur aufgrund einer Schädigung des Gesichtsnervs. Der Gesichtsnerv verzweigt sich in zwei Äste, von denen jedoch nur einer betroffen ist. Deshalb treten die Symptome einer Neuropathie mit Schädigung des Gesichtsnervs auf einer Gesichtshälfte auf. Der betroffene Gesichtsbereich nimmt ein maskenhaftes Aussehen an: Falten werden geglättet, die Mimik verschwindet vollständig, Schmerzen und Taubheitsgefühle können stören, auch im Ohrbereich der betroffenen Seite. Häufig werden Tränenfluss, Speichelfluss und Geschmacksveränderungen beobachtet.

- Eine periphere Neuropathie der oberen Extremitäten kann sich als Schädigung eines der drei Hauptnervenstränge äußern: des N. radialis, des N. medianus oder des N. ulnaris. Das klinische Bild hängt dementsprechend davon ab, welcher Nerv geschädigt ist. Die häufigsten Symptome bei jeder Schädigung der oberen Extremitäten sind starke Schmerzen und Taubheitsgefühl in den Fingern oder der gesamten Hand. Weitere Symptome sind typische neuropathische Symptome: spastische Muskelzuckungen, Kribbeln, Beeinträchtigung der Sensibilität und der motorischen Koordination.

Die Klassifizierung gilt auch für vorherrschende Nervenschäden. Bekanntlich gibt es drei Arten von Nerven, die für Sensibilität, motorische Aktivität und vegetative Funktion verantwortlich sind. Dementsprechend kann die periphere Neuropathie verschiedene Formen annehmen:

- Eine periphere sensorische Neuropathie wird diagnostiziert, wenn sensorische Nervenfasern geschädigt sind. Die Erkrankung ist durch akute Schmerzen, Kribbeln und erhöhte Sensibilität gekennzeichnet (eine verminderte Sensibilität kommt ebenfalls vor, ist jedoch deutlich seltener).

- Eine periphere motorische Neuropathie tritt bei einer Schädigung der motorischen Nervenfasern auf. Diese Pathologie äußert sich in einer Muskelschwäche, die vom unteren zum oberen Bereich divergiert und zu einem vollständigen Verlust der motorischen Fähigkeiten führen kann. Die beeinträchtigte Motorik geht mit häufigen Krämpfen einher.

- Bei der peripheren sensorischen Neuropathie handelt es sich um eine gemischte Schädigungsart, die sich in allen aufgeführten klinischen Symptomen äußert.

- Bei der peripheren autonomen Neuropathie handelt es sich um eine Schädigung der Nerven des autonomen Nervensystems. Das Krankheitsbild ist durch vermehrtes Schwitzen, Potenzstörungen und Schwierigkeiten beim Wasserlassen gekennzeichnet.

Es gibt auch eine klinische Klassifikation der peripheren Neuropathie, nach der folgende Stadien der Pathologie unterschieden werden:

- Subklinisches Stadium der Erstmanifestationen.

- Das klinische Stadium der Neuropathie ist das Stadium eines lebhaften Krankheitsbildes, das in folgende Kategorien unterteilt wird:

- chronisches Schmerzstadium;

- akutes Schmerzstadium;

- ein schmerzfreies Stadium vor dem Hintergrund einer verminderten oder vollständigen Sensibilitätsminderung.

- Stadium der Spätfolgen und Komplikationen.

Komplikationen und Konsequenzen

Periphere Neuropathie kann die Gesundheit einer Person erheblich beeinträchtigen. Daher ist die Möglichkeit negativer Folgen und Komplikationen nicht ausgeschlossen. Bei peripherer Neuropathie leidet vor allem die sensorische Funktion, was zu Komplikationen wie diesen führen kann:

- starke „stechende“ Schmerzen im Bereich der Nerveninnervation;

- Fremdkörpergefühl unter der Haut;

- Verlust der Wärmeempfindlichkeit, was wiederum zu Verbrennungen, Kryotrauma usw. führen kann.

Bei einer Schädigung des autonomen Nervensystems können jedoch auch schwerwiegendere Komplikationen auftreten:

- Verschlechterung des Hautzustandes;

- Haarausfall an der Innervationsstelle;

- Hyperpigmentierung der Haut;

- Schweißstörung;

- Störung des Hauttrophismus, Bildung von Erosionen, Geschwüren und sogar Gangrän der Gliedmaßen.

Sind die für die motorische Aktivität verantwortlichen Nerven betroffen, kann es zu einer Glättung des Knies und anderen Reflexen kommen. Häufig treten krampfartige Krämpfe, Muskelschwäche und Muskelschwund auf. In solchen Fällen führt die Krankheit oft zu einer Behinderung.

Diagnose periphere Neuropathie

Aufgrund der vielfältigen Symptome einer peripheren Neuropathie ist die Diagnose manchmal schwierig. Die meisten Patienten müssen sich einer umfassenden neurologischen Diagnostik unterziehen, um die richtige Diagnose zu erhalten.

Die Untersuchungen dienen der Erkennung von Diabetes, Vitaminmangel sowie Erkrankungen des Gefäß- und Harnsystems. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Innervation einzelner Organe beeinträchtigt ist oder die periphere Neuropathie durch endokrine oder andere Erkrankungen verursacht wird.

Durch diagnostische Tests der Muskelkraft können Anfallsaktivität und Schäden an motorischen Nervenzellen erkannt werden.

Die instrumentelle Diagnostik wird selektiv verordnet und kann folgende Verfahren umfassen:

- Computertomographie, Magnetresonanztomographie – ermöglichen es Ihnen, die Ursache einer Nervenkompression zu finden (z. B. einen Bandscheibenvorfall, einen Tumorprozess).

- Elektromyographie – hilft, die Übertragung von Nervenimpulsen an die Muskeln zu verfolgen.

- Bei der Nervenleitgeschwindigkeitsmessung handelt es sich um einen diagnostischen Test zur Übertragung von Nervenimpulsen durch das Anbringen von Elektroden auf der Haut.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung periphere Neuropathie

Die Behandlung basiert auf der Beseitigung der zugrunde liegenden Pathologie, die die Entwicklung der peripheren Neuropathie verursacht hat. War beispielsweise Diabetes mellitus ein Faktor für die Entstehung der Erkrankung, ist zunächst eine Kontrolle des Blutzuckerspiegels erforderlich. Wurde die periphere Neuropathie durch einen Vitamin-B-Mangel ausgelöst, ist eine zusätzliche Einnahme von Multivitaminen sowie eine Ernährungsumstellung des Patienten wichtig.

Oftmals lindert ein rechtzeitiger medizinischer Eingriff nicht nur den Zustand des Patienten, sondern hilft auch, das weitere Fortschreiten der peripheren Neuropathie zu stoppen. Besser ist jedoch eine Kombination verschiedener Behandlungsmethoden.

Patienten mit peripherer Neuropathie können folgende Medikamente verschrieben werden:

- Schmerzmittel – zum Beispiel Paracetamol, nichtsteroidale Antirheumatika (Ibuprofen, Ortofen).

- Arzneimittel zur Verbesserung der Durchblutung (Actovegin, Pentoxifyllin).

- Vitamine der B-Gruppe (Undevit, Neurorubin).

- Anticholinesterase-Medikamente (Axamon, Proserin).

Bei schwerer peripherer Neuropathie kann der Arzt zusätzlich Antiepileptika (z. B. Sibazon) und Antidepressiva (Johanniskraut) verschreiben.

Bei starken Schmerzen werden verschreibungspflichtige Schmerzmittel (Tramadol) eingesetzt.

Bei peripherer Neuropathie autoimmunen Ursprungs kommen Plasmapherese und intravenöse Verabreichung von Immunglobulinen zum Einsatz – dadurch kann die Aktivität des körpereigenen Immunsystems unterdrückt und der Angriff auf die Nervenfasern gestoppt werden.

Art der Anwendung und Dosierung |

Nebenwirkungen |

Die besonderen Hinweise |

|

Ortofen |

Die Tagesdosis beträgt 100–150 mg, eingenommen in 2–3 Dosen. |

Depressionen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, zitternde Finger, Reizbarkeit. |

Bei einer längerfristigen Einnahme des Arzneimittels ist es notwendig, im Vorfeld für einen zusätzlichen Schutz des Verdauungssystems zu sorgen. |

Actovegin |

Einen Monat lang täglich 20–30 ml mit 200 ml der Hauptlösung intravenös verabreichen. |

Es besteht das Risiko einer Allergie, einschließlich der Entwicklung einer Anaphylaxie. |

Vor Beginn der Behandlung ist zum Ausschluss einer Allergie eine Testinjektion erforderlich – dabei werden 2 ml intramuskulär verabreicht. |

Neurorubin |

Verabreichen Sie intramuskulär eine Ampulle pro Tag, bis die akuten klinischen Symptome verschwunden sind. |

Angstgefühl, Tachykardie, Verdauungsstörungen. |

Bei längerer Einnahme des Arzneimittels (mehr als sechs Monate) kann es zur Entwicklung einer umgekehrten peripheren sensorischen Neuropathie kommen, daher sollte die Frage einer Langzeitbehandlung individuell mit dem Arzt besprochen werden. |

Aksamon |

Verabreichen Sie 10–15 Tage lang, manchmal bis zu einem Monat, bis zu 2-mal täglich 5–15 mg intramuskulär. |

Tachykardie, Übelkeit, vermehrter Speichelfluss und Schwitzen. |

Axamon verstärkt die beruhigende Wirkung vieler Medikamente, daher ist beim Autofahren und Arbeiten mit verschiedenen Mechanismen Vorsicht geboten. |

Tramadol |

Nur von einem Arzt bei starken Schmerzen verschrieben, 50 mg pro Dosis. Die Tageshöchstdosis des Arzneimittels beträgt 400 mg. |

Tachykardie, Übelkeit, Schwindel, vermehrtes Schwitzen, Verschlechterung des Seh- und Geschmackssinns. |

Während der Behandlungszeit ist der Konsum von Alkohol in jeglicher Form verboten. |

Physiotherapeutische Behandlung

Physiotherapie wird häufig bei peripherer Neuropathie eingesetzt. Regelmäßige und sorgfältig ausgewählte Verfahren helfen, die verlorene Funktionalität der Muskeln wiederherzustellen und die Blutversorgung des Gewebes wiederherzustellen. Physiotherapeutische Methoden dürfen jedoch erst nach Beendigung der akuten Krankheitsphase sowie während Rehabilitationsmaßnahmen angewendet werden.

Elektrophorese mit Medikamenten, die den Stoffwechsel und die Gefäßdurchblutung verbessern, wird erfolgreich eingesetzt. Myoelektrische Stimulationsverfahren helfen Neuronen, ihre sensorischen und motorischen Fähigkeiten wiederherzustellen. Es ist jedoch besser, die aufgeführten Methoden in Kombination anzuwenden.

Eine Massage, auch eine Wassermassage, hat eine mechanische Wirkung, die die Durchblutung und Stoffwechselprozesse in schmerzenden Armen oder Beinen beschleunigt.

Zur Aufrechterhaltung des Muskeltonus sind Physiotherapiesitzungen obligatorisch.

Hausmittel

Es gibt viele bekannte Volksheilmittel, die den Zustand eines Patienten mit peripherer Neuropathie lindern. Wir raten jedoch dringend: Bei der Anwendung solcher Volksheilmittel müssen Sie zuerst Ihren Arzt konsultieren.

Die folgenden Rezepte werden von vielen als die wirksamsten angesehen.

- Cocktail mit Eigelb und Honig.

Die benötigten Zutaten sind ein frisches Eigelb, 4 TL unraffiniertes Pflanzenöl, 100 ml frisch gepresster Karottensaft und 2 TL Honig. Alle Zutaten sollten in einem Mixer gut vermischt werden. Die resultierende Arzneimittelmenge sollte täglich zweimal (morgens und abends) vor den Mahlzeiten getrunken werden.

- Salzbad.

Gießen Sie heißes Wasser (ca. 55 °C) bis zur Hälfte in ein Becken. Geben Sie 200 g Salz und 150 ml Essig hinzu. Tauchen Sie die betroffenen Gliedmaßen 20 Minuten lang in die Lösung. Die Behandlung wird 4 Wochen lang täglich durchgeführt.

- Tonmaske.

Verdünnen Sie 120 g kosmetische Tonerde mit Wasser, bis sie die Konsistenz von Sauerrahm erreicht. Tragen Sie die Mischung auf die betroffene Stelle auf und lassen Sie sie trocknen. Führen Sie die Behandlung täglich durch, bis sich der Zustand stetig verbessert.

- Mit Kampferöl einmassieren.

Kampferöl wird mit leichten Massagebewegungen in die betroffene Stelle eingerieben und eine Viertelstunde einwirken gelassen. Anschließend wird die betroffene Stelle intensiv mit Alkohol eingerieben und warm eingewickelt. Die Anwendung wird vier Wochen lang täglich, vorzugsweise nachts, wiederholt.

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ]

[ 43 ], [ 44 ], [ 45 ], [ 46 ]

Kräuterbehandlung

Sie können die Volksbehandlung durch Heilpflanzenbehandlungen ergänzen. Als einfachste und effektivste Methode gilt diese: Frühlingsnesselblätter werden auf den Boden gelegt und man läuft barfuß darüber.

Die Wirkung einer medikamentösen Basisbehandlung kann zusätzlich durch folgende Methoden verbessert werden:

- Ein Aufguss wird aus Lorbeerpulver und Bockshornkleesamen zubereitet. Dazu 2 Teelöffel Lorbeerpulver und 2 volle Esslöffel Bockshornkleesamen in einer 1-Liter-Thermoskanne aufbrühen. 2 Stunden ziehen lassen, abseihen und über den Tag verteilt nach und nach trinken.

- 2 EL Ringelblume in 200 ml kochendem Wasser aufbrühen und eine halbe Stunde ziehen lassen. Einen Monat lang täglich 100 ml einnehmen.

- Bereiten Sie ein Bad mit Tannenzweigen und rotem Paprika vor. Kochen Sie ein halbes Kilogramm Tannenzweige in 3 Litern Wasser, geben Sie 2 EL gemahlenen Pfeffer hinzu und gießen Sie das Ganze in eine Schüssel. Verdünnen Sie die Lösung mit Wasser, damit sie nicht zu heiß wird. Dämpfen Sie Ihre Füße etwa eine halbe Stunde lang über Nacht.

Homöopathie

Als Ergänzung zur Haupttherapie können Sie auch den Einsatz homöopathischer Mittel in Betracht ziehen:

- Aconitum – wird bei trockener Haut, Kribbeln, Zittern und Krämpfen verwendet.

- Alumen – wird bei unerträglichem Juckreiz, Geschwüren und Parästhesien verwendet.

- Argentum nitricum – geeignet zur Behandlung der diabetischen Neuropathie.

- Carcinosinum ist angezeigt bei verzögerter Wundheilung und eitrigen Prozessen in den von Neuropathie betroffenen Extremitäten.

- Colchicum wird bei Neuropathie eingesetzt, die mit Gelenkschäden einhergeht.

- Graphitis – besonders geeignet zur Behandlung des diabetischen Fußsyndroms.

- Mercurius solubilis ist angezeigt bei Hautjucken und trophischen Störungen.

- Phosphor – wird bei Komplikationen einer Neuropathie verwendet.

- Secale cornutum wird bei trockener Gangrän und Parästhesien empfohlen.

Die Dosierungen der aufgeführten Medikamente sind individuell: Sie werden von einem homöopathischen Arzt nach einer persönlichen Beratung verordnet.

Chirurgische Behandlung

Eine Operation kann erforderlich sein, wenn die periphere Neuropathie mit Tumorprozessen einhergeht, die die Nerven komprimieren. Auch bei Wirbelhernien und Mononeuropathien ist eine chirurgische Behandlung sinnvoll. So kann die Nervenkompression durch das Durchtrennen von Sehnen- oder Muskelfasern behoben werden. Auf diese Weise wird das Karpaltunnelsyndrom behandelt.

Verhütung

Die beste Möglichkeit zur Vorbeugung peripherer Neuropathie ist eine ausgewogene Ernährung mit gesunden Lebensmitteln sowie der Verzicht auf Rauchen und Alkohol. Statistiken der WHO zeigen, dass etwa 80 % der Neuropathien auf Stoffwechselstörungen und chronische Intoxikationen zurückzuführen sind.

Patienten mit Diabetes sollten ihren Blutzuckerspiegel ständig überwachen. Bei erhöhtem Zuckerspiegel wirkt Glukose toxisch auf Neuronen.

Wer viel Zeit auf den Beinen verbringt, sollte besonders auf die Qualität seiner Schuhe achten. Sie sollten bequem und hochwertig sein.

Regelmäßiges Gehen ist vorbeugend empfehlenswert, da es das Immunsystem aktiviert und das Herz-Kreislauf-System verbessert. Eine erholsame Nachtruhe in einem bequemen Bett und einem gut belüfteten Raum trägt ebenfalls zur Erholung der Nerven bei.

Prognose

Bei rechtzeitiger Inanspruchnahme medizinischer Hilfe und richtiger Behandlung der Erkrankung kann die Prognose der peripheren Neuropathie als günstig angesehen werden.

Bei einer erblichen Ätiologie der peripheren Neuropathie kann nicht von einer vollständigen Heilung gesprochen werden, es besteht jedoch die Möglichkeit, den weiteren Krankheitsverlauf zu verlangsamen. In der Regel können eine kompetente Therapie und eine Änderung des Lebensstils schmerzhafte Symptome lindern und die Arbeitsfähigkeit der Patienten verlängern.

Wenn Sie erst spät ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und Komplikationen auftreten, ist die Prognose nicht gerade günstig: Viele Patienten, bei denen eine periphere Neuropathie diagnostiziert wurde, erleiden später eine Behinderung.