Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Reizblasensyndrom bei Frauen, Männern und Kindern

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Häufiger Harndrang, Inkontinenzanfälle, das Gefühl, die Blase ständig voll zu haben – mit diesen Beschwerden suchen Menschen selten einen Arzt auf. Dabei sind diese Symptome wirklich problematisch, da sie die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und depressive Verstimmungen auslösen können. Nur wenige wissen es, aber das Reizblasensyndrom kann und sollte behandelt werden – sowohl mit Medikamenten als auch mit Hausmitteln. Man sollte das gesundheitliche Problem jedoch nicht einfach so weiterlaufen lassen. Der Zustand kann sich allmählich verschlechtern und komplizierter werden. Daher ist es ratsam, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen.

Epidemiologie

Etwa jeder fünfte Erwachsene weltweit leidet unter einer Reizblase. Frauen sind etwas häufiger betroffen. Im postsowjetischen Raum leiden laut Statistik beispielsweise 16 % der Frauen an dieser Krankheit.

Das vorherrschende Alter der Patienten, die an diesem Syndrom leiden, liegt bei 40 Jahren und darüber. Männer sind häufiger nach 50-60 Jahren von dem Syndrom betroffen.

Die Häufigkeit des Auftretens eines Reizblasensyndroms ist vergleichbar mit der von Diabetes oder depressiven Verstimmungen – alle diese Erkrankungen treten etwa gleich häufig auf. Charakteristisch für das Syndrom ist jedoch, dass selbst in den am weitesten entwickelten Ländern bis zu 70 % der Patienten aufgrund mangelnder ärztlicher Hilfe nicht die notwendige Behandlung erhalten. Die meisten Betroffenen passen sich an, verändern ihren gewohnten Lebensrhythmus und schränken ihre Lebensqualität deutlich ein:

- lange Reisen und Spaziergänge werden problematisch;

- die Qualität der Nachtruhe verschlechtert sich;

- Der Patient wird asozial und seine Arbeitsfähigkeit verschlechtert sich.

Medizinisches Personal beklagt das mangelnde Bewusstsein der Bevölkerung für dieses Problem. Schließlich kann diese Krankheit geheilt werden, wodurch der Patient von vielen Lebensschwierigkeiten befreit wird, die mit der ständigen „Anhänglichkeit“ an die Toilette verbunden sind.

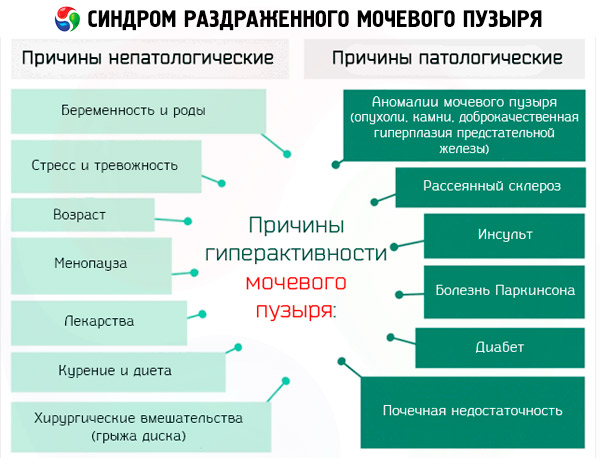

Ursachen Reizblasensyndrom

- Neurogene Ursachen: Erkrankungen und Störungen des zentralen und peripheren Nervensystems (zerebrovaskuläre Unfälle, Parkinson-Krankheit, Altersdemenz, Multiple Sklerose, Osteochondrose, traumatische Verletzungen der Wirbelsäule, Komplikationen nach Wirbelsäulenoperationen, Wirbelspondylarthrose, Wirbelhernien, Myelomeningozele).

- Nicht-neurogenen Ursachen:

- Infravesikale obstruktive Erkrankung (Adenom der Prostata, Verengung der Harnröhre). Aufgrund dieses pathologischen Zustands hypertrophiert die Muskelschicht der Blase. Infolgedessen steigt der Energieverbrauch des Muskelgewebes und gleichzeitig nimmt die Qualität der Durchblutung ab: Es fehlt Sauerstoff. Dann kommt es zur Denervierung, Nervenzellen sterben ab.

- Altersbedingte Veränderungen. Mit zunehmendem Alter nimmt die Regenerationsfähigkeit des Gewebes ab, die Blutversorgung wird gestört, es kommt zu atrophischen Prozessen im Urothel mit anschließender Denervierung.

- Anatomische Merkmale der vesikourethralen Region.

- Sensorische Störungen. Solche Störungen entstehen durch eine erhöhte Sekretion von Peptiden (insbesondere Harntachykininen) aus sensorischen Nervenfasern, wodurch die Leitfähigkeit und Erregbarkeit der Nervenstrukturen der Blase erhöht wird. Ähnliche Störungen können auch vor dem Hintergrund intravesikaler atrophischer Prozesse, eines akuten oder anhaltenden Östrogenmangels auftreten.

Darüber hinaus gibt es das idiopathische Reizblasensyndrom. Dieser Begriff bezeichnet eine Erkrankung, deren Ursachen nicht ermittelt werden können.

[ 10 ]

[ 10 ]

Risikofaktoren

Als Faktoren, die zur Entstehung des Reizblasensyndroms beitragen, gelten:

- Alter (nach 40 Jahren bei Frauen, nach 50-60 Jahren bei Männern);

- Vorhandensein eines Reizdarmsyndroms;

- häufige depressive Zustände;

- emotionale Labilität, mangelnde Stressresistenz, chronische Überlastung des Nervensystems;

- chronisch-entzündliche Erkrankungen des Urogenitalsystems.

Experten zufolge liegt die Veranlagung von Frauen zur Entwicklung eines Reizblasensyndroms an einem relativ niedrigen Serotoninspiegel im Gehirn. Dieser Spiegel sinkt bei jeder Veränderung des Hormonspiegels, sodass eine Frau vielen dieser Erkrankungen praktisch schutzlos ausgeliefert ist.

Ältere Patienten neigen zur Entwicklung eines Reizblasensyndroms, da die Elastizität der Muskelschicht des Harnsystems mit zunehmendem Alter abnimmt. Durch die Atrophie der Muskelstrukturen werden auch die für den normalen Harnmechanismus verantwortlichen Nerven geschädigt. Zusätzlich wird eine schrittweise Reaktion der Myozyten aktiviert, die mit einer Denervierung der Muskeln einhergeht.

Der neurogene Typ des Reizblasensyndroms kann bei Männern und Frauen gleichermaßen häufig auftreten. Der Entwicklungsfaktor der neurogenen Variante ist eine Schädigung der Leitungsbahnen, die für den Transport von Nervenimpulsen im Rückenmark zu den höheren Nervenzentren verantwortlich sind. Eine Störung der Leitungsbahnen führt selbst bei leicht gefüllter Blase zu einer fehlerhaften (verzerrten) Signalübertragung beim Wasserlassen. Dies geschieht bei Tumorprozessen im Gehirn, bei signifikanten atherosklerotischen Veränderungen, bei der Parkinson-Krankheit sowie bei traumatischen und hämorrhagischen Läsionen des Gehirns und des Rückenmarks.

Pathogenese

Das Reizblasensyndrom ist ein klinischer Symptomkomplex, der durch dringenden Harndrang (ein plötzliches, schwer zu unterdrückendes Dranggefühl) gekennzeichnet ist. Die Urinausscheidung nimmt sowohl tagsüber als auch nachts zu.

Als derzeit sicherster pathogenetischer Mechanismus des Reizblasensyndroms gilt der folgende: Ein bestimmter auslösender Faktor führt zu einer Verminderung der M-cholinergen Rezeptoren (die sogenannte Denervierungstheorie). Als Reaktion auf die mangelhafte Nervenregulation kommt es zu anhaltenden Veränderungen der Zellstrukturen der glatten Muskelfasern der Blase: Es bilden sich enge Verbindungen zwischen benachbarten Zellen (Myogenitätstheorie). Dadurch steigt die Nervenimpulsleitfähigkeit in der Muskelschicht der Blase stark an. Da glatte Muskelstrukturen spontan aktiv sind, kommt es auch zu einer spontanen (oder durch einen schwachen Reiz hervorgerufenen) Kontraktionsaktivität einer bestimmten Zellgruppe. Die Kontraktionen breiten sich auf die gesamte Muskelschicht aus: Es entsteht ein anhaltender Harndrang.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Denervierungsprozess typisch für alle Arten des Reizblasensyndroms ist.

Symptome Reizblasensyndrom

Die Diagnose Reizblasensyndrom wird gestellt, wenn bei einem Patienten eine verstärkte Kontraktion der Organmuskulatur mit Schwäche der Harnröhrenmuskulatur festgestellt wird. Dieses Syndrom wird häufig vor dem Hintergrund von Problemen mit Harninkontinenz festgestellt. Die Symptome der Erkrankung können je nach zugrunde liegender Ursache sowie der strukturellen Schädigung der Blase variieren. Vor diesem Hintergrund werden folgende Typen des Syndroms unterschieden:

- Der spastische Typ tritt bei Patienten mit eingeschränkter Funktion der Wirbelsäulenstrukturen auf und äußert sich in spontanem und häufigem, aber spärlichem Harndrang. Der Patient spürt keine Leere der Blase: Es scheint ihm, als sei sie ständig voll. Weitere mögliche Symptome sind: periodischer Blutdruckanstieg, Kopfschmerzen und Muskelzuckungen in den Gliedmaßen.

- Der schlaffe Typ des Reizblasensyndroms ist durch Harninkontinenz bei Füllung des Organs gekennzeichnet. Gleichzeitig nimmt der Tonus des Analschließmuskels ab.

- Wenn die Bereiche oberhalb der Harnröhrenmitte (in der Brücke) betroffen sind, leidet der Patient unter sehr häufigem Harndrang, Schmerzen und Problemen beim Wasserlassen aufgrund von Krämpfen in der Muskelschicht sowie unter Dranginkontinenz (periodischer Harnverlust).

- Bei einer Erkrankung der suprasakralen Zone entsprechen die Symptome allgemeinen zerebralen Erkrankungen: Es kommt zu dringender Harninkontinenz, Schmerzen im Damm- und Unterbauchbereich.

Das Auftreten der ersten Anzeichen eines Reizblasensyndroms kann bei verschiedenen Patienten leicht unterschiedlich sein – hauptsächlich in ihrer Intensität, Häufigkeit usw. Die anfänglichen Symptome hängen vom ursprünglichen Faktor ab, der zur Entwicklung des Syndroms geführt hat, und vom Stadium des Krankheitsverlaufs. Die allgemeinen Anzeichen sind jedoch bei vielen Patienten gleich:

- häufige Toilettengänge zum Wasserlassen – 10 oder mehr Mal am Tag, auch nachts;

- unvollständige Kontrolle über das Wasserlassen – Urin kann „auslaufen“ und bei geringer Anstrengung, Husten oder Niesen austreten;

- Schwierigkeiten beim Beginn des Wasserlassens – der Patient kann trotz des Gefühls einer vollen Blase nicht mit dem Wasserlassen „beginnen“.

- periodische Unterbrechung des Harnflusses, Abschwächung und Verstärkung des Strahls;

- unangenehme oder sogar schmerzhafte Empfindungen, sowohl beim Wasserlassen als auch in Ruhe.

Unter den herkömmlichen Anzeichen kann man Veränderungen im Verhalten des Patienten hervorheben, der pingelig, leicht erregbar und reizbar wird. Dies lässt sich erklären: Ein Mensch wird zur Geisel der Toilettenkabine, seine Gedanken sind ständig darauf fixiert, im ungünstigsten Moment die Kontrolle über den Uriniervorgang zu verlieren. Dadurch leidet der soziale Bereich, die Kommunikation mit anderen wird gestört und die Arbeitsfähigkeit verschlechtert sich.

Reizblasensyndrom bei Frauen

Es gibt tatsächlich viele Gründe für die Entstehung einer Reizblase bei Frauen. Es ist erwiesen, dass das Problem am häufigsten Frauen betrifft, die entbunden haben (einer Statistik zufolge kann jede dritte Frau darunter leiden). Außerdem ist das Risiko, an Reizblase zu erkranken, bei Patientinnen erhöht, die in ihrer Krankengeschichte zwei oder mehr Kaiserschnitte oder zwei oder mehr physiologische Geburten hatten.

Viele Experten sind der Meinung, dass nicht die Anzahl der Geburten eine grundlegende Rolle spielt, sondern ihr Verlauf. Wenn es beispielsweise während der Geburt zu Rissen der Beckenbodenmuskulatur kam oder Geburtszangen und andere Geburtsmethoden zum Einsatz kamen, besteht bei der Frau eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Muskelfasern durch Narbengewebe ersetzt werden.

Es besteht kein Zweifel, dass ein Mangel an Östrogenen eine gewisse Rolle bei der Entstehung des Reizblasensyndroms spielt. Oft fällt der Beginn des Syndroms mit dem Beginn der Wechseljahre zusammen. Weitere Ursachen für die Entwicklung der Pathologie bei Frauen können chirurgische Eingriffe an den Beckenorganen, Übergewicht, Diabetes, häufiger oder starker Stress usw. sein.

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ]

Reizblasensyndrom bei Männern

Lange Zeit glaubten Ärzte, dass häufiges Wasserlassen bei Männern ausschließlich auf urologische Erkrankungen (z. B. Entzündungen, Blasensteine, Prostataerkrankungen) zurückzuführen sei. Wurden bei den Ergebnissen der Urinanalyse und der instrumentellen Diagnostik bei betroffenen Männern keine Auffälligkeiten festgestellt, wurde ihnen die bedingte Diagnose „Zystalgie“ oder „Harnröhrensymptomkomplex“ gestellt.

Heute gibt es eine genauere Diagnose: das Reizblasensyndrom. Dieses Syndrom kann nicht nur durch urologische, sondern auch durch neurologische Erkrankungen oder sogar durch einen unbekannten Grund (idiopathische Entwicklung des Syndroms) verursacht werden.

Die Hauptursachen des Syndroms bei Männern sind laut Statistik altersbedingte Veränderungen der Blasenmuskulatur sowie entzündliche Erkrankungen der Blase, der Prostata und des Harnröhrenkanals.

Reizblasensyndrom bei einem Kind

Die Entwicklung eines Reizblasensyndroms bei Kindern ist hauptsächlich mit verschiedenen neurologischen Störungen verbunden, die zu einer Schwächung der Kontrolle über die Aktivität des Detrusors oder äußeren Harnröhrenschließmuskels während der Blasenfüllung und der Urinausscheidung führen können.

Eine Reizblase bei Kindern entsteht manchmal aufgrund organischer Schäden des Zentralnervensystems, infolge angeborener Anomalien, traumatischer Verletzungen, Tumoren und entzündlicher Prozesse der Wirbelsäule. Dies geschieht beispielsweise nach Geburtsverletzungen, bei Zerebralparese, Rückenmarkshernien, Entwicklungsstörungen des Kreuzbeins, Steißbeins usw. Für die Entwicklung eines Reizblasensyndroms muss ein solches Problem mit einer unvollständigen oder vollständigen Divergenz der supraspinalen und spinalen Neurozentren und der Blase verbunden sein.

Das Syndrom wird häufiger bei Mädchen diagnostiziert: Dies lässt sich durch eine erhöhte Östrogensättigung erklären, die die Empfindlichkeit des Detrusorrezeptormechanismus beeinträchtigt.

Komplikationen und Konsequenzen

Wenn Sie versuchen, das Reizblasensyndrom selbst zu behandeln oder es überhaupt nicht behandeln, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass negative Folgen auftreten:

- ein ständiger Zustand nervöser Anspannung, Konzentrationsschwäche, eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, Unaufmerksamkeit, Geistesabwesenheit;

- langfristige depressive Zustände, Apathie;

- Reizbarkeit, Schlafstörungen;

- Asozialisierung (soziale Fehlanpassung);

- häufige entzündliche Prozesse im Urogenitalsystem, Urethritis, Blasenentzündung.

Schmerzhafte Komplikationen treten häufiger bei älteren Menschen und Frauen auf. Allerdings ist kein Patient, der an einem Reizblasensyndrom leidet, davor gefeit.

Diagnose Reizblasensyndrom

Die Diagnostik beginnt mit der Untersuchung der Beschwerden, der Lebensgeschichte und der Erkrankung des Patienten. Der Arzt kann den Patienten bitten, 3-4 Tage lang ein spezielles Tagebuch zu führen, in dem Häufigkeit und Art der Harnwege festgehalten werden. Es ist ratsam, dass der Patient sich im Vorfeld informiert und mit einem vorhandenen Tagebuch zum Erstgespräch erscheint.

Was in einem solchen Tagebuch vermerkt werden sollte:

- der Zeitpunkt, zu dem der Patient den Drang zum Urinieren verspürte und zur Toilette ging;

- ungefähre Urinmenge, die bei einer Episode ausgeschieden wird;

- Häufigkeit und Anzahl von Inkontinenzepisoden (oder Inkontinenzverlust);

- bei der Verwendung urologischer Binden - deren Menge;

- pro Tag konsumierte Flüssigkeitsmengen (in jeglicher Form).

Bei der Befragung einer Patientin wird der Arzt unbedingt nach neuropathologischen, urologischen und gynäkologischen Erkrankungen sowie Diabetes fragen. Bei Frauen sind Informationen über die Anzahl und Merkmale der Geburten sowie über durchgeführte Operationen, die die Dammmuskulatur betrafen, erforderlich.

Der Arzt kann dann eine vaginale Untersuchung und einen Hustentest anordnen. Danach werden eine Reihe weiterer Tests und instrumenteller Diagnostik durchgeführt.

- Allgemeine Blut- und Urinuntersuchungen. Die wichtigsten sind die Beurteilung der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Urins, die Mikroskopie des Harnsediments, die Kultur auf bakterielle und pilzliche Krankheitserreger sowie die Bestimmung der Antibiotikaempfindlichkeit.

- Instrumentelle Diagnostik:

- Die Ultraschalluntersuchung des Harnsystems hilft bei der Untersuchung der Blase und der Nieren sowie bei der Beurteilung des Restharnflüssigkeitsspiegels (der Eingriff wird zweimal mit voller und leerer Blase durchgeführt).

- Zur umfassenden urodynamischen Diagnostik gehören die Uroflowmetrie (Messung der Harnfrequenz), die Zystometrie (Bestimmung der Detrusoraktivität, der Blasenempfindlichkeit und ihrer Dehnbarkeit) sowie die video-urodynamische Untersuchung (Erkennung schwerer Funktionsstörungen der unteren Harnwege).

Zur Klärung der Diagnose eines Reizblasensyndroms kann einigen Patienten eine zusätzliche Konsultation mit spezialisierten Spezialisten – beispielsweise einem Neurologen oder Endokrinologen – empfohlen werden. Bei Bedarf werden Computertomographie, Magnetresonanztomographie usw. durchgeführt. Ärzte weisen darauf hin, dass eine eingehende Diagnostik relativ selten erforderlich ist. In den meisten Fällen reichen zur Diagnose eines Reizblasensyndroms eine Befragung des Patienten, die Auswertung des Urintagebuchs und eine Ultraschalluntersuchung aus.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnostik wird durchgeführt, um Folgendes auszuschließen:

- Entwicklungsstörungen der Blase und Harnröhre;

- infektiöse Läsionen der Harnwege und des Fortpflanzungssystems;

- Steinbildung in der Blase;

- interstitielle Zystitis;

- Hyperplasie oder Tumoren der Prostata;

- Harnröhrenstrikturen;

- Vesikoptose;

- Pathologien, die das periphere und zentrale Nervensystem betreffen;

- traumatische Verletzungen usw.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Reizblasensyndrom

Nachdem die zugrundeliegenden Ursachen des Reizblasensyndroms ermittelt wurden, beginnt der Arzt mit der Erstellung eines Behandlungsplans. Diese Behandlung zielt darauf ab, sowohl schmerzhafte Symptome zu lindern als auch die zugrundeliegende Ursache der Erkrankung zu neutralisieren. Auch die psychologischen Aspekte des Problems werden berücksichtigt.

Zur Standardbehandlung gehören in der Regel therapeutische Übungen zur Stärkung der Damm- und Beckenmuskulatur, Physiotherapie und Medikamente.

Die konservative Behandlung erfolgt mit Anticholinergika: Propanthelinbromid, Oxybutryn, Solifenacinsuccinat, Trospiumchlorid usw.

Arzneimittel anderer Gruppen werden seltener eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise:

- selektive α-1-Adrenozeptorblocker (Tamsulosin);

- Antidepressiva (Amitriptylin);

- hormonelle Medikamente (östrogenhaltige Medikamente bei Frauen);

- Vanilloid-Rezeptorblocker (Capsaicin);

- Muskelrelaxantien, krampflösende Mittel, Beruhigungsmittel usw.

Anticholinergika werden häufig in die Liste der unentbehrlichen Arzneimittel aufgenommen:

Oxybutrin |

Verschreibung von 5 mg bis zu 3-mal täglich (je nach Schwere der Symptome) |

Trospiumchlorid |

Verschrieben 5-15 mg des Medikaments dreimal täglich |

Tolterodin |

Verschrieben 2 mg morgens und abends |

Solifenacin |

Verschrieben mit 5 mg täglich, in einer Dosis |

Die Behandlung ist in der Regel langfristig (2–4 Monate). Manchmal wird ein regelmäßiger Medikamentenwechsel durchgeführt.

Zu den Nebenwirkungen der Behandlung mit cholinergen Medikamenten können die folgenden Symptome gehören:

- Durst, Gefühl trockener Schleimhäute;

- erhöhte Herzfrequenz;

- Gedächtnisstörungen, verminderte Konzentration;

- Sehstörungen;

- Schwierigkeiten beim Stuhlgang.

Vitamine

Welche Vitamine sind für den Körper besonders wichtig, um mit dem Reizblasensyndrom fertig zu werden?

- Vitamin A – stärkt die Neuronen und verlangsamt die Zellalterung. Retinol kann nicht nur aus medizinischen Präparaten gewonnen werden: Es ist in ausreichenden Mengen in Karotten, Aprikosen, Pfirsichen und Eigelb enthalten.

- Vitamin B1 – beseitigt Reizbarkeit, reguliert das Nervensystem und reduziert die negativen Auswirkungen von Stress. Das Vitamin ist in Haferflocken, Buchweizen und Weizen, Milchprodukten und Algen enthalten.

- Vitamin B6 – kann die Nervenleitfähigkeit verbessern und den Schlaf fördern. Das Vitamin ist in Bananen, Ofenkartoffeln, Pflaumen und Orangen enthalten.

- Vitamin B12 – trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Funktion des Nervensystems bei älteren Menschen bei. Cyanocobalamin ist in Meeresfrüchten, Fleisch, Milchprodukten und Eiern enthalten.

- Vitamin C – stärkt das Immunsystem und hilft, Infektionskrankheiten zu widerstehen. Ascorbinsäure ist in Zitrusfrüchten, Melonen, Kiwi, Paprika, Kohl, Tomaten und Salatblättern enthalten.

- Vitamin D – unterstützt den Körper und schützt vor vielen Krankheiten (einschließlich Erkrankungen des Harnsystems). Die beste Quelle für dieses Vitamin ist die Sonne. Ärzte empfehlen daher, bei sonnigem Wetter mindestens eine Stunde pro Tag an der frischen Luft spazieren zu gehen.

- Vitamin E lindert Reizungen und Müdigkeit. Tocopherol stärkt das Gewebe und verleiht der Muskelschicht Elastizität. Es kann durch den Verzehr von Nüssen, Eiern und Pflanzenölen aufgenommen werden.

Physiotherapeutische Behandlung

Eine direkte Einwirkung auf die gereizte Blase ist durch bestimmte physiotherapeutische Methoden möglich. Liegen keine Kontraindikationen vor (z. B. Tumorprozesse), werden folgende Verfahren verordnet:

- Elektrophorese – die Wirkung von Gleichstrom in Kombination mit der Einführung von Arzneimitteln in die Haut oder Schleimhäute;

- Bei der Ultraschallbestrahlung handelt es sich um eine Methode, bei der Ultraschallschwingungen eine abwechselnde Kompression und Entspannung des Gewebes bewirken und so Regenerationsprozesse stimulieren.

- Paraffinanwendungen sind eine Art Wärmetherapie mit erhitztem Paraffin;

- Bei der Galvanisierung wird Gleichstrom geringer Stärke und Spannung verwendet, wodurch die Durchblutung und der Lymphfluss angeregt, Stauungen beseitigt und Schmerzen gelindert werden.

- Elektroschlaf ist ein Verfahren, mit dem Sie die Funktionalität des zentralen Nervensystems verbessern können. Die Methode basiert auf dem Einfluss schwacher niederfrequenter Stromimpulse auf den Bereich des Gehirns.

- Die galvanische Halskrause ist eine Art Elektrophorese der Halskrausenzone.

Wird bei einem Patienten ein entzündlicher Prozess im Urogenitalsystem diagnostiziert, erfolgt eine Physiotherapie erst nach Abklingen der akuten Entzündungssymptome.

Hausmittel

- Honig wird erfolgreich bei Reizblasensyndrom eingesetzt, da er häufigen Harndrang verhindern kann. Die Essenz der Honigbehandlung lautet: Vor dem Schlafengehen und morgens auf nüchternen Magen sollten Sie 100 ml warmes Wasser mit einem Teelöffel echtem Honig trinken. In schweren Fällen kann Honigwasser dreimal täglich konsumiert werden. Die Behandlung wird fortgesetzt, bis die Krankheitssymptome gelindert sind.

- Honig kann auch komplexeren Medikamenten zugesetzt werden. Bereiten Sie beispielsweise eine gleichmäßige Mischung aus Kamillenblüten, Tausendgüldenkraut, Minzblättern, Knöterich, Johanniskraut und Birkenblättern zu. Nehmen Sie 15 g der resultierenden Mischung, gießen Sie 200 ml kochendes Wasser darüber und lassen Sie sie über Nacht unter einem Deckel stehen. Nehmen Sie das Mittel viermal täglich zu je 100 ml ein. Vor Gebrauch 1 Teelöffel Honig hinzufügen.

- Führen Sie einfache, aber sehr effektive Übungen (Kegel-Übungen) durch, die die Beckenmuskulatur aktivieren und den Harnröhrenschließmuskel stärken. Folgendes gilt als Grundübung:

- Spannen Sie die Beckenbodenmuskulatur an, die für die Hemmung des Harnflusses verantwortlich ist, halten Sie die Spannung 5 Sekunden lang und ruhen Sie sich dann 10 Sekunden lang aus.

- Spannen Sie die Muskeln 10 Sekunden lang an, ruhen Sie sich dann 10 Sekunden lang aus und wiederholen Sie dies 4 Mal.

- Spannen Sie die Muskeln 30 Sekunden lang an, ruhen Sie sich dann 10 Sekunden lang aus und wiederholen Sie die Übung zweimal.

- Der beschriebene Übungszyklus wird mindestens zweimal täglich wiederholt.

Es wird außerdem empfohlen, drei- bis viermal zu versuchen, das Wasserlassen zu unterbrechen. Mit jedem Versuch kann die Dauer der Strahlhemmung verlängert werden. Es wird angenommen, dass ein sichtbarer Effekt beim Reizblasensyndrom frühestens nach vier Wochen regelmäßiger Übungen eintritt.

Kräuterbehandlung

Pflanzliche Hausmittel gegen das Reizblasensyndrom:

- Bereiten Sie eine Mischung aus gleichen Mengen Brombeerblätter, Knöterich, Immortellenblüten, Schafgarbe und Johanniskraut zu. Übergießen Sie 10 g der Mischung mit 300 ml kochendem Wasser, lassen Sie die Mischung zwei Stunden ziehen und filtern Sie sie ab. Trinken Sie bis zu fünfmal täglich 100 ml, jeweils 20 Minuten vor den Mahlzeiten. Beenden Sie die Einnahme etwa 1–1,5 Stunden vor dem Schlafengehen.

- Bereiten Sie einen Aufguss aus Fenchelsamen zu: Übergießen Sie 1 EL Samen mit 200 ml kochendem Wasser und lassen Sie ihn 2 Stunden ziehen. Nehmen Sie zweimal täglich 100 ml nach den Mahlzeiten ein.

- Ein Abkochen von Lorbeerblättern wird zubereitet: Drei mittelgroße Blätter werden mit 200 ml kochendem Wasser übergossen und etwa 10 Minuten bei niedrigster Hitze gehalten. Anschließend wird das Mittel vom Herd genommen und eine weitere Stunde ziehen gelassen. Dreimal täglich 100 ml trinken. Die Mindestbehandlungsdauer beträgt eine Woche.

- 20 g Odermennig mit 200 ml kochendem Wasser übergießen und anderthalb Stunden ziehen lassen. Dreimal täglich eine Viertelstunde vor den Mahlzeiten 1/3 Tasse einnehmen. Dem warmen Aufguss kann etwas Honig hinzugefügt werden.

- 15 g Thymian mit 150 ml heißem Wasser übergießen und bei schwacher Hitze verdampfen, bis ein Drittel des Wassers übrig bleibt. Dreimal täglich 5 ml des Suds über eineinhalb bis zwei Monate einnehmen.

Homöopathie

Homöopathische Arzneimittel gehören seit langem zur Behandlung vieler Erkrankungen. Das Reizblasensyndrom bildet hier keine Ausnahme. Die homöopathische Behandlung ist nahezu nebenwirkungsfrei, nur in Einzelfällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen.

Aufgrund der Anwendungssicherheit können solche Arzneimittel in die komplexe Therapie von Patienten aller Altersgruppen einbezogen werden.

- Pulsatilla wird bei tropfendem Urin, auch bei geringfügiger Provokation, und bei nächtlicher Enuresis verschrieben.

- Sepia – wird bei häufigem nächtlichem Harndrang verschrieben.

- Causticum – hilft dem Patienten, die Kontrolle über den Harnprozess zu verbessern.

- Rus Tox wird verschrieben, wenn der Harndrang in Ruhe zunimmt; bei körperlicher Aktivität wird der Harndrang minimiert.

- Bryonia wird angewendet, wenn der Harndrang bei Bewegung und Gehen zunimmt.

Die oben genannten Medikamente werden von einem homöopathischen Arzt verschrieben. Er bestimmt die Dosierung jedes Mittels anhand der konstitutionellen und sonstigen Merkmale des jeweiligen Patienten. Auch die Behandlungsdauer wird individuell festgelegt.

Chirurgische Behandlung

In den letzten Jahren haben Urologen einem Problem wie dem Reizblasensyndrom größte Aufmerksamkeit geschenkt. Besonderes Augenmerk wurde nicht nur auf die Beseitigung der Symptome, sondern auch auf die Beseitigung der Ursache der Pathologie gelegt.

Eine der ersten Entwicklungen dieser Art ist ein spezieller Neurostimulator, der im Steißbeinbereich (dort befinden sich die Nervenenden der Blase) implantiert wird. Klinische Tests haben eine Erfolgsquote von 70 % bei der Anwendung des Stimulators gezeigt.

Der nächste Schritt war eine ähnliche, aber fortschrittlichere Methode: Eine kleine Elektrode wurde in den Knöchelbereich eingeführt. Die elektrische Stimulation erfolgt entlang der unteren Extremität und beeinflusst die Nervenenden der Blase. Auch diese Behandlung zeigte eine hervorragende Wirkung. Darüber hinaus erwies sie sich aufgrund ihrer geringeren Invasivität als schonender.

Kürzlich haben israelische Urogynäkologen eine neue Methode vorgestellt, deren Kern darin besteht, den Bandapparat wiederherzustellen, der das Bindegewebe neben der Harnröhre stützt. Der Eingriff kann offen oder laparoskopisch durchgeführt werden. Diese Innovation befindet sich derzeit in der Testphase, erste Ergebnisse deuten jedoch bereits auf eine Wirksamkeit von 80 % hin.

Zu den bekanntesten chirurgischen Methoden zur Korrektur des Reizblasensyndroms zählen unter anderem:

- operative Denervierung des Organs (Blockierung der Impulszufuhr, die zur Kontraktion des Detrusors führt);

- Detrusormyektomie (Operation zur Verkleinerung der überempfindlichen Muskelschicht);

- plastische Chirurgie, bei der ein Teil der Blase durch einen Teil der Darmwand ersetzt wird, um zwingende Kontraktionen zu lindern.

Die aufgeführten Operationen sind besonders aufwendig: Sie werden selten und nur nach strenger Indikationsstellung durchgeführt.

Verhütung

Es gibt keine spezifische Vorbeugung gegen das Reizblasensyndrom. Experten haben jedoch eine Reihe von Maßnahmen identifiziert, die ergriffen werden sollten, um die Entwicklung von Harnproblemen zu verhindern.

- Es ist notwendig, Stresssituationen im Voraus zu verhindern, Konflikte zu vermeiden und zu lernen, seine Emotionen zu kontrollieren. Ärzte weisen darauf hin, dass Nervenzusammenbrüche eine Verschlimmerung des Syndroms hervorrufen können. Wenn Sie die Entwicklung solcher Situationen minimieren, können Sie viele Probleme verhindern. Vielen Menschen, die bereits Episoden eines Reizblasensyndroms hatten, wurde durch psychologisches Training und die Behandlung mit Beruhigungsmitteln (z. B. pflanzlichen Beruhigungsmitteln) geholfen, das Problem zu beseitigen.

- Wenn eine Person bereits ein ähnliches Problem mit einer gereizten Blase hatte, sollte sie unbedingt einen Urologen aufsuchen, um die Ursache der Krankheit zu finden und zu beseitigen. Eine frühzeitige Behandlung ermöglicht es Ihnen, viele Krankheiten in kürzester Zeit zu heilen.

- Zusätzliche vorbeugende Maßnahmen sollten eine ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität und eine gesunde Lebensweise umfassen. Regelmäßiges Üben mit Kegel-Übungen wird empfohlen – dies ist besonders wichtig für Patientinnen, da es hilft, vielen Problemen mit der Muskulatur der Beckenorgane vorzubeugen.

Wenn Sie anfällig für die Entwicklung eines Reizblasensyndroms sind, sollten Sie besonders auf Ihre Ernährung achten. Um eine Verschlimmerung der Krankheit zu verhindern, wird empfohlen, die folgenden Lebensmittel zu meiden:

- Zitrusfrüchte, Ananas;

- Schokolade, Kakao, Kaffee, starker schwarzer Tee, grüner Tee;

- Zucker, Süßigkeiten, Backwaren;

- scharfe Gewürze und Kräuter (Meerrettich, Senf, schwarzer und roter Pfeffer, Ingwer usw.);

- Vollmilch.

Die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber bestimmten Lebensmitteln kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Daher sollten Sie Ihren täglichen Speiseplan entsprechend Ihren Gefühlen anpassen.

Prognose

Viele Menschen halten das Reizblasensyndrom für eine zu heikle Erkrankung und haben es nicht eilig, einen Arzt aufzusuchen. Sie sollten jedoch wissen, dass unabhängige Heilungsversuche das Problem nur verschlimmern können. Schließlich kann die Ursache des Syndroms nicht nur in Problemen mit den Harnwegen liegen: Es kann sich auch um eine sekundäre Pathologie handeln, deren Schweregrad nur vermutet werden kann. Um negative Folgen zu vermeiden, müssen Sie lediglich einen erfahrenen Arzt konsultieren und mehrere Tests durchführen lassen. Ein Arztbesuch ist wahrscheinlich nicht zeit- und arbeitsaufwendig, und eine rechtzeitige Diagnose trägt in vielen Fällen dazu bei, die Gesundheit zu erhalten.