Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Sinus-kavernosus-Thrombose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Tritt im Bereich des Sinus cavernosus, seitlich der Sella turcica, ein Gefäßverschluss durch einen Thrombus auf, spricht man von einer Sinus-cavernosus-Thrombose. Die Erkrankung entsteht durch eine Entzündungsreaktion, beispielsweise bei verschiedenen Infektionen. Die Sinus-cavernosus-Thrombose gilt als seltene und zugleich gefährliche Erkrankung, da ein erhebliches Risiko einer Ausbreitung der Entzündung auf die Hirnstrukturen besteht. Die Erkrankung geht mit einer Durchblutungsstörung des Gehirns einher, und ohne medizinische Versorgung kann der Patient sterben. [ 1 ]

Die frühzeitige Erkennung einer Sinus-cavernosus-Thrombose, die häufig mit Fieber, Kopfschmerzen, Sehstörungen wie periorbitalen Ödemen und Ophthalmoplegie einhergeht, ist entscheidend für einen guten Behandlungserfolg. Trotz moderner Behandlungsmethoden mit Antibiotika und Antikoagulanzien bleibt das Risiko für Langzeitfolgen wie Sehverlust, Diplopie und Schlaganfall erheblich. [ 2 ], [ 3 ]

Epidemiologie

Die Sinusthrombose ist als Krankheit seit langem bekannt. Die Krankheit wurde von verschiedenen Wissenschaftlern zu unterschiedlichen Zeiten beschrieben: Im 18. Jahrhundert vom irischen Chirurgen und Anatomen William Dease und im 19. Jahrhundert vom schottischen Arzt Professor Andrew Duncan.

Die Krankheit gilt als selten: Bei erwachsenen Patienten beträgt die Prävalenz etwa 3–4 Fälle pro Million Einwohner und bei pädiatrischen Patienten (Kinder und Jugendliche) etwa 7 Fälle pro Million.

Eine Sinusthrombose tritt am häufigsten bei Menschen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf, häufiger bei Frauen. [ 4 ]

In 5-25 % der Krankheitsfälle kommt es zu tödlichen Verläufen. [ 5 ]

Ursachen Sinus-kavernosus-Thrombose

Eine Sinus-cavernosus-Thrombose entsteht immer als Folge eines anderen pathologischen Prozesses. Die primäre Ursache der Erkrankung können mehrere Erkrankungen gleichzeitig sein. Einige Experten glauben, dass eine Sinus-cavernosus-Thrombose auch unabhängig auftreten kann. Viele Wissenschaftler sind jedoch überzeugt, dass es in allen Fällen eine auslösende Ursache gibt, die sich jedoch nicht immer bestimmen lässt. [ 6 ]

Eine Vielzahl infektiöser Organismen kann eine Sinus-cavernosus-Thrombose verursachen, die meisten davon sind jedoch bakteriell. Staphylococcus aureus kann für zwei Drittel der Fälle verantwortlich sein, und eine Methicillinresistenz sollte berücksichtigt werden. Weitere häufige Organismen sind Streptococcus-Spezies (ca. 20 % der Fälle), Pneumokokken (5 %), gramnegative Spezies wie Proteus, Haemophilus, Pseudomonas, Fusobacterium, Bacteroides und grampositive Spezies wie Corynebacterium und Actinomyces. Einige dieser Erreger (Bacteroides, Actinomyces, Fusobacterium) sind anaerob. Pilzinfektionen bei Sinus-cavernosus-Thrombosen sind seltener, können aber Aspergillose (am häufigsten), Zygomykose (z. B. Mukormykose) oder Kokzidioidomykose bei immungeschwächten Personen umfassen. Zu den seltenen Faktoren, die eine Thrombose des Sinus cavernosus verursachen können, zählen Parasiten wie Toxoplasmose, Malaria und Trichinellose sowie virale Ursachen wie Herpes simplex, Cytomegalovirus, Masern und Hepatitis.

Am häufigsten sind der Krankheit folgende Ursachen zugrunde liegen:

- Infektiöse und entzündliche Reaktionen – insbesondere infektiöse Läsionen der oberen Atemwege und der Sehorgane (Orbitalphlegmone, Furunkel, retrobulbärer Abszess, verschiedene Formen von Otitis, Sinusitis, Meningoenzephalitis, Mastoiditis). In einigen Fällen ist der „Täter“ eine akute respiratorische Virusinfektion, eine Pilzinfektion oder eine allgemeine Blutvergiftung.

- Nichtinfektiöse Erkrankungen des Zentralnervensystems, die mit lokalen Schäden des Hirngewebes und der Venennebenhöhlen einhergehen – insbesondere nach neurochirurgischen Operationen, Schädel-Hirn-Trauma, Tumorprozessen (auch metastasierend).

- Hämodynamische Störungen, Läsionen des Venensystems – zum Beispiel schwere Dehydratation, Herzinsuffizienz, Antiphospholipid-Syndrom, verlängerte Katheterisierung mit Thrombusbildung im zentralen Venengefäß, Thrombophlebitis des Kopfes.

- Bindegewebserkrankungen (systemischer Lupus erythematodes, „trockenes“ Syndrom, systemische Vaskulitis).

- Hormonelles Ungleichgewicht, einschließlich solches im Zusammenhang mit der langfristigen Einnahme oraler Kontrazeptiva, einer Schwangerschaft usw.

- Thrombophilie durch angeborene Mutationen oder Veränderungen im Gehalt an Gerinnungsfaktor V, C- und S-Proteinsubstanzen, Prothrombin und Antithrombin, Homocystein sowie einen Mangel an Plasminogen oder Faktor XIII. [ 7 ], [ 8 ], [ 9 ], [ 10 ]

Risikofaktoren

Folgende Faktoren tragen zur Entstehung einer Sinus-cavernosus-Thrombose bei:

- Autoimmunprozesse im Körper (systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis usw.);

- erbliche Neigung zur Bildung von Blutgerinnseln in Blutgefäßen;

- Diabetes mellitus, insbesondere seine Spätstadien;

- Tumorbildungen verschiedener Ätiologien in der Sinuszone des Gehirns;

- infektiöse und entzündliche Erkrankungen im Gesichts- und Kopfbereich (Parodontitis, Sinusitis, Otitis, Mesotympanitis usw.);

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzrhythmusstörungen, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt);

- traumatische Hirnverletzungen, die eine Einklemmung der Nasennebenhöhlen beinhalten. [ 11 ]

Pathogenese

Die Entstehung einer Sinus-cavernosus-Thrombose ist auf die anatomischen Besonderheiten des venösen Hirnmechanismus zurückzuführen: Die Hirnvenen besitzen weder eine Muskelwand noch ein Klappensystem. Darüber hinaus zeichnen sich Hirnvenen durch eine „Verzweigung“ aus. Es gibt zahlreiche Anastomosen, und ein venöses Gefäß kann Blut aus mehreren arteriellen Becken durch sich selbst leiten.

Die Venen des Gehirns sind oberflächlich und tief, sie fließen in die Nebenhöhlen der Dura mater. In diesem Fall fließt das oberflächliche Netzwerk hauptsächlich in den oberen Sagittalsinus und das tiefe in die große Hirnvene und den geraden Sinus.

Eine Sinus-cavernosus-Thrombose entsteht durch zwei Mechanismen, die das klinische Bild der Läsion bestimmen. Nach dem ersten Mechanismus werden die zerebralen Venengefäße blockiert, was zu einem Hirnödem und einer Störung des venösen Blutflusses führt. Das zweite Stadium ist ein Anstieg des intrakraniellen Drucks infolge der Blockade der großen venösen Nebenhöhlen. Bei einem gesunden Menschen gelangt die Liquor cerebrospinalis von den Hirnventrikeln durch den Subarachnoidalraum der unteren und oberen Seitenflächen der Großhirnhemisphären, wird in den Arachnoideaplexus absorbiert und fließt zum Sinus sagittalis superior. Bei einer Sinus-cavernosus-Thrombose steigt der Venendruck an: Infolgedessen wird der Liquorfluss gestört und es kommt zu einem Anstieg des intrakraniellen Drucks. [ 12 ]

Symptome Sinus-kavernosus-Thrombose

Der Grad der Ausprägung des Krankheitsbildes bei einer Sinus-cavernosus-Thrombose variiert in Abhängigkeit von der zugrundeliegenden Ursache der Erkrankung, der Zunahme von Durchblutungsstörungen sowie dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. [ 13 ]

Bei den meisten Patienten ist die erste „Alarmglocke“ ein Kopfschmerz: scharf oder zunehmend, fokal oder diffus, schmerzend oder periodisch, manchmal mit Übelkeit (bis zum Erbrechen). Die infektiöse Form der Thrombose geht mit einer Zunahme der Kopfschmerzen in liegender Position (z. B. nachts), einer Erhöhung der Körpertemperatur und anderen Anzeichen einer Vergiftung einher.

Das pathologische Bild des Auges äußert sich in Schwellungen, Schmerzen beim Drücken auf die Periorbitalregion und allgemeinen Schmerzen im Augapfel. Es kommt zu Bindehautödemen und Exophthalmus unterschiedlicher Intensität (meist beidseitig). Patienten klagen über plötzlich auftretende Sehstörungen. [ 14 ] In manchen Fällen lassen sich Venenstränge im Oberlid tasten. Die wichtigsten äußeren Anzeichen sind: Rötung oder Zyanose der Haut, Schwellungen an Stirn, Schläfen, Wangen und Nasolabialdreieck. Ein charakteristisches Symptom ist eine Schwellung des Warzenfortsatzes des Schläfenbeins.

Das allgemeine Wohlbefinden kann beeinträchtigt sein, von Tinnitus bis hin zu einem komatösen Zustand. Einige Patienten leiden unter psychomotorischer Unruhe, die besonders charakteristisch für Patienten mit Herzinfarkten und Schlaganfällen ist. Später tritt ein fokales neurologisches Bild auf, das durch motorisch-sensitive Aphasie, Paresen und Lähmungen sowie Krampfanfälle gekennzeichnet ist. [ 15 ], [ 16 ] Meningeale Manifestationen werden seltener beobachtet.

Das lokale neurologische Bild besteht aus einem Herabhängen des oberen Augenlids, einer eingeschränkten motorischen Kontrolle des Augapfels und einer Verschlechterung der Oberflächenempfindlichkeit im Bereich der Innervation der geschädigten Nerven. In einigen Fällen wird Strabismus beobachtet.

Bühnen

Die Sinus-cavernosus-Thrombose durchläuft in ihrem Verlauf das Stadium direkter (erster) und sekundärer (indirekter) Symptome.

Zu den ersten Anzeichen gehören:

- plötzliche Verschlechterung des Sehvermögens, sogar bis zum Verlust;

- Vorwölbung des Augapfels nach vorne mit anschließender Verschiebung;

- Schwellung des Sehnervs und der Augenlider;

- starke Schmerzen im Nacken, eingeschränkte Bewegung in diesem Bereich;

- starke Kopfschmerzen. [ 17 ], [ 18 ]

- Indirekte Anzeichen können die folgenden sein:

- Übelkeit bis hin zum Erbrechen;

- hohe Körpertemperatur;

- unwillkürliches Muskelzucken, hauptsächlich in den oberen Gliedmaßen und im Gesicht;

- Störungen der Denkprozesse, Verwirrtheit. [ 19 ]

Bei indirekten Anzeichen besteht die Gefahr eines präkomatösen und komatösen Zustands. Daher ist es im zweiten Stadium äußerst wichtig, dem Patienten eine medizinische Notfallversorgung zukommen zu lassen.

Formen

Pathogenetisch unterscheidet man zwischen der aseptischen (nicht-infektiösen) Thrombose des Sinus cavernosus und der infektiösen (septischen) Thrombose. [ 20 ]

Die aseptische Form kommt in der klinischen Praxis etwas häufiger vor und wird verursacht durch:

- traumatische Hirnverletzung;

- Komplikationen bei chirurgischen (neurochirurgischen) Eingriffen;

- Tumorprozesse im Gehirn;

- Verstopfung der inneren Drosselvene;

- Komplikationen der Spinal- und Epiduralanästhesie;

- hormonelles Ungleichgewicht;

- Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen, Herzfehler;

- nephrotisches Syndrom; [ 21 ]

- schwere Dehydration;

- Erkrankungen des Blutgerinnungsmechanismus;

- Thrombophilie;

- Lebererkrankungen (Leberzirrhose) usw.

Die infektiöse Form kann wiederum mikrobiell, viral oder pilzartig sein. Eine solche Pathologie kann durch solche Störungen hervorgerufen werden:

- intrakraniale Abszesse;

- mikrobielle, virale und Pilzinfektionen;

- parasitäre Erkrankungen.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Sinus-cavernosus-Thrombose kann zahlreiche Komplikationen verursachen. Wichtig ist: Je früher der Patient einen Arzt aufsucht und mit der Behandlung beginnt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von Nebenwirkungen. Zu den Frühfolgen zählen Herzinfarkt, Hirnödem und fokale Krampfanfälle. [ 22 ] Zu den häufigsten Langzeitfolgen gehören:

- seröse Entzündung der Arachnoidea (Arachnoiditis);

- Verschlechterung des Sehvermögens;

- Anisokorie (Pupillen unterschiedlicher Größe);

- Lähmung des Abduzensnervs, der für die Kontraktion des seitlichen geraden Muskels verantwortlich ist, der wiederum an der Außenrotation des Auges beteiligt ist;

- hängendes Augenlid;

- zerebrovaskulärer Unfall, Schlaganfall;

- hormonelle Ungleichgewichte aus dem Hypothalamus-Hypophysen-Mechanismus. [ 23 ]

Eine Sinus-cavernosus-Thrombose im Kindesalter ist besonders gefährlich, da sie zu geistigen Behinderungen und verschiedenen Nervenstörungen führen kann. Oft beeinträchtigen solche Abweichungen die zukünftige Lebensqualität des Kindes erheblich. [ 24 ], [ 25 ]

Die Sterblichkeitsrate aufgrund einer Sinusthrombose liegt bei etwa 20 %.

Die Wahrscheinlichkeit einer wiederkehrenden Thrombose hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere von der Vollständigkeit der Erholungsphase und der Einhaltung aller medizinischen Empfehlungen. Die Rehabilitationsphase ist in der Regel lang und dauert mehrere Monate. Nach Abschluss der Hauptbehandlung und der Verlegung des Patienten in die ambulante Behandlung ist es wichtig, maximale Ruhe einzuhalten, den Körper nicht mit körperlicher Aktivität zu belasten, nicht zu viel zu essen, nicht zu rauchen [ 26 ] und keinen Alkohol zu trinken. Die medikamentöse Unterstützung in dieser Phase wird vom Arzt individuell verordnet. [ 27 ]

Diagnose Sinus-kavernosus-Thrombose

Die Diagnose einer Sinus-cavernosus-Thrombose kann als schwierig bezeichnet werden – vor allem aufgrund des Fehlens spezifischer pathologischer Anzeichen. Oftmals steht die Differentialdiagnose an erster Stelle, und die Verdachtsdiagnose wird durch Ausschluss anderer möglicher Pathologien gestellt.

Das Diagnoseschema bei Verdacht auf eine Sinus-cavernosus-Thrombose besteht aus folgenden Verfahren:

- Erhebung von Krankheitsinformationen, Untersuchung und Befragung des Patienten. Die Erstbefragung erfolgt durch einen Neurologen: Er untersucht die Beschwerden sorgfältig, klärt den Zeitpunkt des Auftretens unangenehmer Symptome und stellt fest, ob weitere Symptome und Begleiterkrankungen vorliegen. Anschließend führt er eine körperliche Diagnostik durch, um die äußeren Anzeichen der Erkrankung festzustellen.

- Überprüfung des neurologischen Status. Viele Patienten mit einer Sinus-cavernosus-Thrombose leiden unter unterdrückten Pupillen- und Hornhautreflexen, verminderter oder verlorener Sensibilität im Augenlidbereich, Vorverlagerung des Augapfels (Vorwölbung), Lähmung der Augenmuskulatur und Strabismus. Die Ausbreitung des Entzündungsprozesses auf die Hirnstrukturen äußert sich in bulbären Störungen, zentralen Paresen und Lähmungen sowie positiven meningealen Symptomen.

- Untersuchung durch einen Augenarzt. Bei der Untersuchung werden manchmal schwere Bindehautödeme und Gesichtsfeldausfälle in Form einer partiellen Erblindung (Hemianopsie) festgestellt. Der Augenarzt stellt unklare Konturen der Papille und erweiterte Venen im Augenhintergrund fest. [ 28 ]

Anschließend werden beim Patienten folgende Laboruntersuchungen durchgeführt:

- allgemeine Blutuntersuchung (eine Thrombose des Sinus cavernosus ist durch neutrophile Leukozytose, erhöhte BSG, niedrige Hämoglobinwerte, mäßige Lymphopenie und seltener Thrombozytopenie gekennzeichnet);

- allgemeine Urinanalyse;

- Untersuchung der Zerebrospinalflüssigkeit (bei einer Thrombose des Sinus cavernosus wird ein erhöhter Proteinspiegel und das Vorhandensein von Blutzellen beobachtet, seltener ist die Zerebrospinalflüssigkeit unverändert).

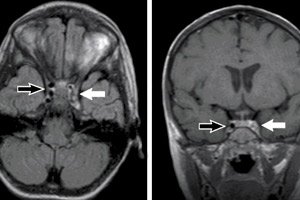

Die instrumentelle Diagnostik wird am häufigsten durch Röntgenstrahlen, [ 29 ] Computertomographie und Magnetresonanztomographie dargestellt. [ 30 ]

Die MRT im T1-Modus visualisiert den Thrombus als Zone mit der Intensität des Hirnparenchyms und im T2-Modus als hypointense Zone. Im subakuten Verlauf zeigen alle Modi eine Zunahme des Magnetresonanzsignals im thrombosierten Bereich. [ 31 ]

Eine Sinus-cavernosus-Thrombose erscheint im CT als hochdichtes Areal. Hepodense-Herde, verengte Hirnzisternen und Ventrikel sind erkennbar. Mittels Kontrastmittelbildgebung ist ein Sinus-cavernosus-Thrombus sowie das sogenannte „Empty-Delta“-Symptom sichtbar, das durch das Fehlen einer Kontrastmittelansammlung im verschlossenen Bereich des venösen Sinus gekennzeichnet ist. [ 32 ], [ 33 ]

Differenzialdiagnose

Bei Verdacht auf eine Sinus-cavernosus-Thrombose ist eine Differenzialdiagnose zu allgemeinen und ophthalmologischen Erkrankungen erforderlich, insbesondere zu folgenden Erkrankungen:

- Eine septische Erkrankung, die unabhängig vom primären Fokus auftritt. Der Patient wird auf Bakteriämie untersucht.

- Thrombose des Sinus sigmoideus, die zu einer Komplikation otogener Erkrankungen wird.

- Thrombophlebitis der zerebralen Venengefäße mit typischen wiederholten, intutionsartigen Anfällen, Migration fokaler Läsionen und raschem Verschwinden neurologischer Symptome. Charakteristisch sind außerdem starke Kopfschmerzen, Erbrechen, Bradykardie, Stauung der Sehnervenpapille und spinale Hypertonie mit lokalen Krampfanfällen.

- Orbitale Pathologien, einschließlich Orbitalphlegmone, retrobulbärer Blutung, Sarkom und anderer Erkrankungen mit Exophthalmus. Infektionen und neurologische Symptome deuten auf eine Sinus-cavernosus-Thrombose hin. Schwellungen und Schmerzen im Augenbereich, verminderte Sehkraft und Orbitalphlegmone können vermutet werden. Zusätzlich wird eine Röntgendiagnostik durchgeführt.

Ein typisches Zeichen einer Thrombophlebitis des Sinus cavernosus ist ein beidseitiger Exophthalmus mit Unbeweglichkeit der Augäpfel.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Sinus-kavernosus-Thrombose

Die Behandlungsmethoden bei einer Sinus-cavernosus-Thrombose können je nach Alter des Patienten, Intensität der pathologischen Manifestationen und der zugrunde liegenden Krankheitsursache variieren. Bei Unwirksamkeit der medikamentösen Therapie wird eine Operation mit anschließenden Rehabilitationsmaßnahmen verordnet. [ 34 ]

Der Schwerpunkt der Behandlung liegt auf der Wiederherstellung der Durchgängigkeit des Sinus cavernosus. Es gibt bekannte Fälle erfolgreicher Anwendung der Thrombolyse, aber vor diesem Hintergrund steigt das Risiko einer Blutung deutlich an. Heutzutage sind Antikoagulanzien die erste Behandlungslinie – zum Beispiel niedermolekulare Heparine. [ 35 ] Experten weisen darauf hin, dass der Einsatz direkter Antikoagulanzien im akuten Stadium einer Thrombose die Prognose deutlich optimiert und die Sterblichkeits- und Invaliditätsrate der Patienten reduziert. [ 36 ]

Bei einer infektionsbedingten Thrombose des Sinus cavernosus wird eine hochdosierte Antibiotikatherapie mit Medikamenten mit breiter antibakterieller Wirkung – insbesondere Cephalosporinen – verordnet:

- Ceftriaxon in einer Menge von 2 g pro Tag als intravenöse Infusion;

- Meropenem, Ceftazidin 6 g pro Tag als intravenöse Infusionen;

- Vancomycin 2 g pro Tag intravenös.

Es ist unbedingt erforderlich, den primären Infektionsherd zu untersuchen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Gegebenenfalls ist eine chirurgische Intervention erforderlich (die Operation sollte nicht vor einer Antibiotikatherapie erfolgen). [ 37 ]

Nach dem akuten Stadium der Sinus-cavernosus-Thrombose werden indirekte orale Antikoagulanzien (Warfarin, Acenocoumarol) verschrieben, wobei der Schwerpunkt auf einem INR-Wert im Bereich von 2–3 liegt. Direkte Antikoagulanzien sollten eingesetzt werden, bis die Werte der International Normalized Ratio (ILR) erreicht sind. [ 38 ]

Bei der aseptischen Form der Pathologie wird Heparin in einer Menge von 2,5 bis 5.000 Einheiten in Form intravenöser oder subkutaner Injektionen verwendet. Die Dosierung wird schrittweise auf 70.000 Einheiten pro Tag erhöht. Die Therapie wird fortgesetzt, bis eine positive symptomatische Dynamik erreicht ist.

Zusätzlich zur Hauptbehandlung werden Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung von Komplikationen zu verhindern – beispielsweise Krampfanfälle oder erhöhten Hirndruck. Zu diesem Zweck werden Antikonvulsiva eingesetzt, eine künstliche Beatmung der Lunge durchgeführt (Hyperventilation mit (+) Druck beim Ausatmen) und osmotische Diuretika verschrieben. Bei der Einnahme von Diuretika sollte berücksichtigt werden, dass eine übermäßige Flüssigkeitsausscheidung die rheologischen Eigenschaften des Blutes negativ beeinflussen kann, was die Bildung von Blutgerinnseln verschlimmern kann. [ 39 ]

In einigen Fällen, insbesondere bei Hirnödemen, werden Glukokortikoide eingesetzt, deren Wirksamkeit jedoch fraglich bleibt.

In besonders schweren Fällen einer Sinus-cavernosus-Thrombose mit Kompression von Hirnstrukturen wird je nach Indikation eine Dekompression in Form einer Hemikraniotomie durchgeführt. [ 40 ]

Verhütung

Der Hauptpunkt der Vorbeugung einer Sinus-cavernosus-Thrombose ist die rechtzeitige Behandlung aller infektiösen und entzündlichen Prozesse im Körper, insbesondere derjenigen, die die Atemwege betreffen. Menschen mit häufigen Atemwegserkrankungen und chronischen Erkrankungen der Atemwege sollten mindestens alle 6 Monate vorbeugend ihren Arzt aufsuchen.

Es müssen Maßnahmen zur Stärkung der Gefäßwand ergriffen werden. Es ist wichtig, sich gesund und natürlich zu ernähren, täglich ausreichend Flüssigkeit zu trinken und nach Ermessen des Arztes regelmäßig Multivitamine einzunehmen.

Einer der Faktoren, die eine Thrombose auslösen, sind infektiöse Prozesse im Körper. Insbesondere virale, bakterielle und Pilzinfektionen können gefährlich werden. Wenn sich die Krankheit entwickelt, ist es wichtig, sich rechtzeitig und vollständig einer Behandlung zu unterziehen und dabei alle Empfehlungen des Arztes zu befolgen. Auf keinen Fall sollten Sie die Behandlung abbrechen, ohne sie abzuschließen, und noch mehr: Medikamente selbstständig verschreiben und absetzen, die vom Arzt verordneten Dosierungen ändern.

Prognose

Die günstigste Prognose wird bei frühzeitig erkannter Sinus-cavernosus-Thrombose beobachtet, vorausgesetzt, dass eine angemessene und rechtzeitige Behandlung erfolgt. Die medikamentöse Therapie ermöglicht es, den Entzündungsprozess zu stoppen, den Thrombus zu beseitigen und die normale Blutzirkulation wiederherzustellen. Eine späte Diagnose erfordert schwerwiegendere Behandlungsmaßnahmen. [ 41 ]

Die häufigsten Komplikationen einer Thrombose sind Infarkte und Hirnblutungen sowie Hirnödeme. Solche Probleme treten bei etwa jedem zweiten Patienten auf. Zu den selteneren Komplikationen zählen Status epilepticus und Lungenembolie. Infolge einer infektiösen Entzündung entwickeln sich manchmal Abszesse (einschließlich Leber, Lunge, Gehirn), eitrige Meningitis und entzündliche Prozesse in der Lunge. [ 42 ], [ 43 ]

Eine Sinusthrombose ist auch deshalb gefährlich, weil sich der pathologische Fokus in unmittelbarer Nähe der Hirnstrukturen befindet. Deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich einen Arzt aufzusuchen, um die Ausbreitung der Entzündungsreaktion auf Hirngewebe und Blutgefäße zu verhindern. [ 44 ] Eine rechtzeitige Diagnose und Behandlung trägt zur Wiederherstellung der Gesundheit bei und beugt der Entwicklung von Komplikationen vor.