Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Bazillen und Kokken im Abstrich: Ursachen des Auftretens, Normen

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Kokken in einem Abstrich können aus verschiedenen Gründen nachgewiesen werden. Sie können Vertreter der normalen Mikroflora oder Erreger von Infektionskrankheiten sein. Die normale menschliche Mikroflora ist ein qualitativer und quantitativer Anteil mikrobieller Populationen, die normalerweise einzelne, nicht sterile Formen und Systeme des Makroorganismus besiedeln und aktiv an der Unterstützung seiner biochemischen, metabolischen und immunologischen Homöostase beteiligt sind, die für die Erhaltung der Gesundheit notwendig ist.

Normale mikrobielle Biozönosen sind relativ stabile biologische Strukturen, die gegenüber vielen Faktoren der inneren und äußeren Umwelt äußerst empfindlich bleiben. Übersteigen diese Faktoren die Kompensationsfähigkeiten des mikrobiellen Ökosystems, kommt es zu einer pathologischen Veränderung der Zusammensetzung und Funktionen der endogenen Mikroflora, ihre Symbiose mit dem Mikroorganismus wird zerstört und es entwickelt sich eine Dysbiose unterschiedlichen Schweregrades.

Mikroorganismen wirken als pathogene Formen, wenn die normale Mikrobiozönose gestört ist. Dies geschieht am häufigsten vor dem Hintergrund hormoneller Störungen, verminderter Immunität und Erkrankungen der inneren Organe. Die Mikrobiota verschiedener Biotope wird von Vertretern verschiedener Gattungen und Familien von Mikroorganismen gebildet. Darunter befinden sich sowohl stäbchen- als auch stäbchenförmige Formen sowie Kokken.

Was bedeutet das?

Kokken sind eine Bezeichnung für Bakterien mit runder Form. Diese Gruppe umfasst eine große Artenvielfalt an Mikroorganismen und vereint verschiedene taxonomische Einheiten: Staphylokokken, Streptokokken, Enterokokken, Peptokokken und andere. Sie sind opportunistische Mikroorganismen, d. h. sie verursachen normalerweise keine Krankheiten, sondern erfüllen Schutzfunktionen für den Körper. Im Krankheitsfall können sie jedoch zu Krankheitserregern werden.

In den meisten Biotopen handelt es sich um Vertreter der einheimischen, also permanenten Mikroflora, deren Anzahl zwischen 3 und 4 % schwankt. In einigen Biotopen handelt es sich um Vertreter der transienten Mikroflora, also der vorübergehenden oder versehentlich in den Körper gelangten Mikroflora. Unter Einwirkung ungünstiger äußerer und innerer Umweltfaktoren entwickelt sich eine Dysbakteriose, die zu einem starken Anstieg der opportunistischen Mikroflora führt, was zum Auftreten von Krankheiten führen kann.

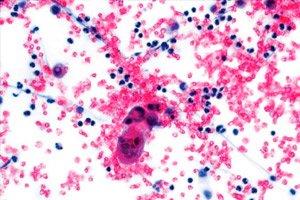

Die meisten von ihnen sind aufgrund ihrer einzigartigen Form und Farbe im Abstrich erkennbar. Sie ähneln sich morphologisch stark: kugelige und ovale Zellen. Sie können einzeln, paarweise oder in kurzen Ketten auftreten. Sie sind grampositiv und bilden keine Sporen. Die meisten sind fakultative Anaerobier, Chemoorganotrope mit fermentativem Stoffwechsel. Sie fermentieren verschiedene Kohlenhydrate, wobei Milchsäure als Hauptfermentationsprodukt entsteht. Sie wachsen in einem Temperaturbereich von 10–45 °C und sind Katalase-negativ.

Norm von Kokken im Abstrich

Kokken werden aus allen Biotopen in unterschiedlichen Mengen, in absolut allen Ausstrichen, in 100 % der Fälle isoliert. Ihre Menge variiert je nach Biotop. So finden sich in der Mikroflora der Magen- und Darmhöhlen 108 bis 1012 KBE /ml, in der Mundhöhle nicht mehr als 108 KBE /ml. Die vaginale Mikroflora sollte normalerweise 103–104 KBE/ml nicht überschreiten. In der Mikroflora der Atemwege sind normalerweise nicht mehr als 102–103KBE/ ml vorhanden. In biologischen Flüssigkeiten wie Urin, Blut, Zerebrospinalflüssigkeit und Tränenflüssigkeit, die normalerweise steril sein sollten, sollte Mikroflora vollständig fehlen.

Abstrich bei Infektionen

Bei Verdacht auf eine bakterielle Infektion wird zur weiteren bakteriologischen Untersuchung ein Abstrich entnommen. Der Abstrich wird von einem Labortechniker durchgeführt. Das zu untersuchende Material hängt von der jeweiligen Erkrankung und dem Ort des pathologischen Prozesses ab. Der Labortechniker entnimmt die Probe in sterilen Behältern unter Beachtung aller aseptischen Regeln. Das Material wird dann schnellstmöglich zur eigentlichen Untersuchung ins Labor gebracht.

Zunächst erfolgt die Primäraussaat des Untersuchungsmaterials auf künstlichen Nährmedien. Es werden Universalmedien verwendet. Anschließend erfolgt die Inkubation unter optimalen Bedingungen (im Thermostat) für 3–5 Tage. Täglich werden die Petrischalen kontrolliert und das Wachstum der Mikroflora dokumentiert.

Nachdem Koloniewachstum festgestellt wurde und die Kolonien eine ausreichende Größe erreicht haben, werden die größten und spezifischsten Kolonien erneut ausgesät. Nach der erneuten Aussaat erfolgt eine separate Aussaat in Reagenzgläsern mit Schrägagar. Dies ermöglicht die Isolierung einer Reinkultur des Erregers. Weitere 3-5 Tage im Thermostat inkubieren. Nach dem Wachstum der Kultur wird diese identifiziert, d. h. die Art und Gattung des Erregers sowie seine Hauptmerkmale werden bestimmt. Dies geschieht mittels biochemischer, immunologischer und serologischer Tests. Als Ergebnis dieser Untersuchung wird eine Schlussfolgerung gezogen, die die pathogenen Arten und ihren quantitativen Indikator angibt.

Tut es weh, wenn ein Abstrich gemacht wird?

Die Entnahme eines Abstrichs ist völlig schmerzfrei, da keine invasiven Eingriffe durchgeführt werden und die Integrität von Haut und Schleimhäuten verletzt wird. Um einen Abstrich zu entnehmen, ist es notwendig, mit einem speziellen Wattestäbchen oder einem anderen vorbereiteten Instrument über die Oberfläche der Schleimhaut zu fahren und deren Inhalt zu entnehmen. Anschließend wird es schnell in ein steriles Reagenzglas mit Kochsalzlösung oder primärem Nährmedium gegeben.

Trotz der relativ einfachen Untersuchung ist die Durchführung eines Abstrichs recht schwierig und nur von qualifizierten Fachkräften durchzuführen. Voraussetzung ist die Einhaltung der Sterilität. Es ist außerdem notwendig, alles so schnell und sorgfältig wie möglich durchzuführen, um weder die menschliche Schleimhaut noch das gewonnene biologische Material zu schädigen. Es ist sehr wichtig, alle Nuancen und Details zu beachten, da sie den größten Einfluss auf das Ergebnis haben. Es ist zu beachten, dass die Mikroflora äußerst empfindlich auf verschiedene äußere Einflüsse reagiert. Daher müssen die Regeln für Transport, Lagerung und Forschung strikt eingehalten werden.

Gründe für das Auftreten von Kokken in einem Abstrich

Es ist nicht ganz richtig, über die Gründe für das Auftreten von Kokken in einem Abstrich zu sprechen. Dies liegt daran, dass es sich um Vertreter der normalen Mikroflora handelt und daher ihre Zuordnung in einem Abstrich die Norm ist. Sie werden immer in 100 % der Fälle zugeordnet. Es ist angebracht, über das Auftreten eines hohen Kokkenanteils in einem Abstrich zu sprechen, wenn ihre quantitativen Indikatoren die Norm deutlich überschreiten.

Die Gründe für eine Störung des mikrobiellen Status einer Person können vielfältig sein. Insbesondere ist die Ätiologie der primären Dysbiose mit einer Verschlechterung der reproduktiven Gesundheit von Frauen und Männern, mit künstlicher Ernährung von Säuglingen und dem irrationalen Einsatz medikamentöser Therapien in der Neonatologie verbunden. Dies ist das primäre Stadium, das zunächst festgelegt wird und auf dessen Grundlage weitere mikroökologische Störungen entstehen.

Der Einfluss ungünstiger Umweltfaktoren auf den Zustand mikrobieller Ökosysteme ist von großer Bedeutung. Vom Menschen verursachte Umweltverschmutzung, die mit einer erhöhten Toxizität von Luft, natürlichen Gewässern und Lebensmitteln einhergeht, wirkt sich äußerst negativ auf den Zustand der Mikroflora aus. Dies gilt insbesondere für Industriegifte, Pestizide, Schwermetalle und andere chemische Verbindungen, die, wenn sie mit Nahrung, Luft und Wasser in den menschlichen Körper gelangen, mikroökologische Störungen verursachen können.

Giftstoffe, die mit verschmutzter Luft in den Körper gelangen, gelangen hauptsächlich über die Lunge in die Körperumgebung. Von dort werden verschmutzte Luftmoleküle leicht über das Blut durch den Körper transportiert. Eine normale Körperfunktion setzt die Aufrechterhaltung der Homöostase des gesamten Körpers voraus. Eine äußerst wichtige Rolle spielen dabei die Schleimhäute und die Haut, die direkt oder indirekt mit der inneren Umgebung reagieren.

Die Abwehrkräfte des Körpers hängen direkt mit dem Zustand dieser Barrieren und der Mikroflora zusammen. Da sich die Bedingungen für die Existenz von Mikroorganismen in der äußeren Umgebung extrem schnell ändern, reagiert nicht nur die Mikrobiota selbst, sondern auch das Immunsystem. Infolgedessen kommt es zu einer schnellen Evolution der Mikroorganismen in Richtung Anpassung an veränderte Umweltbedingungen sowie zu verschiedenen Funktionsstörungen des Immunsystems.

Wesentliche Faktoren exogenen Ursprungs sind ungünstige sanitäre und hygienische Lebensbedingungen sowie klimatische und geografische Veränderungen.

Von den endogenen Faktoren wirken sich altersbedingte Veränderungen sowie Antibiotika- und Chemotherapie am negativsten aus. Hormonelle Medikamente, Zytostatika und Expektorantien wirken sich am ungünstigsten aus.

Kokken im Nasenabstrich

Mikroorganismen gelangen hauptsächlich mit Staub in die oberen Atemwege und bleiben in dessen Partikeln suspendiert. Sie siedeln sich vor allem auf dem Flimmerepithel der Nasenhöhle an, dem ersten Abwehrmechanismus auf dem Weg der Infektion. Normalerweise werden sie durch die Bewegungen der Epithelzotten ausgeschieden.

Ein Teil der Mikroflora wird von Mikrovilli zurückgehalten und ausgeschieden, der andere Teil stirbt unter der Einwirkung des sekretierten Schleimsekrets (Lysozym) ab, was eine hohe Kolonisierungsresistenz gewährleistet. Aufgrund dieser Eigenschaften bleibt die Schleimhaut der Luftröhre, der Bronchien und der Alveolen in der Regel steril. Mikroorganismen wie Streptokokken, Laktobazillen und coryneforme Bakterien kommen in der Nasenhöhle vor. Bacteroides, Peptokokken, Peptostreptokokken, Staphylokokken und andere Mikroorganismen sind in geringeren Mengen vorhanden.

Kokken im Abstrich aus der Harnröhre

Die Mikroflora des männlichen Urogenitaltrakts wird hauptsächlich durch anaerobe Mikroflora repräsentiert, zu der hauptsächlich Bifidobakterien, Laktobazillen und Propionsäurebakterien gehören. Clostridien und Bakteroide sind in viel geringeren Mengen vorhanden.

Anaerobe und fakultativ-anaerobe Mikroflora werden hauptsächlich durch Kokkenformen von Mikroorganismen wie Peptokokken, Peptostreptokokken, Staphylokokken und Streptokokken repräsentiert. Sie bilden die Grundlage der fakultativen Mikroflora; prozentual gesehen überschreitet die Anzahl der Mikroorganismen dieser Gruppe nicht 3-4 %. Es handelt sich um opportunistische Formen, die unter ungünstigen Bedingungen Schleimhäute besiedeln und verschiedene Erkrankungen des Urogenitalsystems verursachen können.

Kokken im Vaginalabstrich

Die vaginale Biozönose spielt eine äußerst wichtige Rolle, da sie nicht nur den mikroökologischen Zustand der Mutter bestimmt, sondern auch die Grundlage der primären Mikrobiozönose des Neugeborenen bildet. Eine Verletzung der normalen Mikroflora der weiblichen Geschlechtsorgane führt in erster Linie zu einer Zunahme mikrobiotischer Erkrankungen in der Gesamtbevölkerung.

Die normale vaginale Biozönose einer Frau ist sehr spezifisch. Sie ist lebenswichtig, da sie eine Vielzahl von Schutz-, Stoffwechsel- und Regulationsfunktionen des Körpers erfüllt. Zusammensetzung und Eigenschaften der vaginalen Mikrobiozönose stehen im dynamischen Gleichgewicht mit den allgemeinen biologischen Eigenschaften des weiblichen Körpers und werden von vielen inneren Faktoren bestimmt. Die vaginale Mikroflora hängt vor allem vom hormonellen Hintergrund ab, da dieser die Artenzusammensetzung der Mikroorganismen und die Dominanz des einen oder anderen Mikroorganismentyps bestimmt.

Die Vagina einer Frau hat ein saures Milieu, da sie viel Milchsäure enthält, die aufgrund der hohen Östrogenaktivität in erheblichen Mengen vorhanden ist. Das saure Milieu verhindert die Besiedlung des Biotops durch säureempfindliche Mikroorganismen. Milchsäurebakterien machen etwa 97 % der vaginalen Mikrobiota aus. Sie sind diejenigen, die die Besiedlungsresistenz der Vaginalschleimhaut aufrechterhalten und so die Entwicklung pathogener Mikroflora im Körper verhindern.

Nach Milchsäurebakterien kommen Bifidobakterien und Propionibakterien in quantitativen Indikatoren. Ihre quantitativen Indikatoren variieren von 10 4 bis 10 7 KBE/ml.

Somit bilden diese drei Gruppen von Mikroorganismen die Haupt- oder einheimische Mikroflora, die für eine Frau grundlegend und physiologisch ist. Dies bestimmt die Schutzmechanismen, stimuliert die lokale Immunität und schützt vor pathogenen Formen der Krankheit, einschließlich Pilzinfektionen.

Gleichzeitig enthält Vaginalsekret normalerweise immer eine obligate Mikroflora, die durch opportunistische Mikroorganismen repräsentiert wird. Kokken überwiegen in dieser Gruppe. Normalerweise sollte ihre Anzahl 10 3 KBE/ml nicht überschreiten. Übersteigt ihre Anzahl diese Werte, kann sich eine Infektionskrankheit bakteriellen Ursprungs entwickeln.

Abhängig von der im Abstrich vorherrschenden Kokkenart entwickelt sich die eine oder andere Pathologie. Beispielsweise entwickeln sich bei einem Vorherrschen von Peptostreptokokken septische Aborte, tubo-ovarielle Abszesse, Endometritis und postoperative infektiöse Komplikationen. Überwiegen Mikroorganismen der Gattung Staphylococcus, entwickeln sich bakterielle Vaginose, Sepsis, urogenitale Infektionen verschiedener Lokalisationen und ein toxisches Schocksyndrom. Mit der Entwicklung von Enterokokken und Streptokokken entwickeln sich Sepsis, Peritonitis, Pyelonephritis, Blasenentzündung, Urethritis, Salpingitis, postoperative Komplikationen, Chorioamnionitis und Frühgeburten.

Risikofaktoren

Zur Risikogruppe gehören Menschen mit verminderter Immunität nach kürzlich aufgetretenen Infektions-, Virus- und somatischen Erkrankungen, schweren Operationen und Organtransplantationen. Antibiotikatherapie, Chemotherapie, Behandlung mit Hormonen und Zytostatika wirken sich ebenfalls negativ auf den Zustand der Mikroflora aus. Die Entwicklung einer Kokkeninfektion kann in der postoperativen und postpartalen Phase beobachtet werden, da der Körper geschwächt ist und in fast allen Entbindungskliniken und chirurgischen Abteilungen nosokomiale Infektionen auftreten. Aus dem gleichen Grund sind auch Neugeborene gefährdet, deren Immunsystem noch nicht ausgebildet ist.

Zur Risikogruppe gehören auch Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit ständig mit biologischem Material und Gewebezellkulturen in Berührung kommen. Dies können Labortechniker sein, die menschliche Proben untersuchen, Forscher, Mikrobiologen, Bakteriologen und Mykologen, deren Arbeit unweigerlich mit biologischem Material und Mikroorganismen verbunden ist.

Symptome

Die Symptome können vielfältig sein und werden hauptsächlich durch die Lokalisation des Infektionsprozesses bestimmt. Ist die Mikroflora des Magen-Darm-Trakts gestört und findet sich im Abstrich ein hoher Kokkengehalt, verspürt die Person Übelkeit und Stuhlstörungen. Erbrechen, Magenschmerzen, Blähungen und Sodbrennen können auftreten. Später entwickelt sich ein entzündlicher Prozess.

Überwiegen Kokken in den Atemwegen, kommt es zu verstopfter Nase, Schnupfen und Halsschmerzen. Schmerzen und Schwellungen im Hals treten auf, und es entwickelt sich ein entzündlicher Prozess. Bei unzureichender Behandlung oder geschwächter Immunität kann die Infektion fortschreiten. Die Infektion kann sich über absteigende Wege nach unten ausbreiten und Entzündungen in Bronchien und Lunge verursachen.

Werden im Urogenitalabstrich zahlreiche Kokken nachgewiesen, entwickeln sich überwiegend Urethritis und Vaginitis. Es tritt weißer oder trüber Ausfluss aus den Genitalien auf, Juckreiz und ein unangenehmer Geruch entwickeln sich. Später können Schmerzen im Damm und Rektum auftreten.

Lange bevor die opportunistische Mikroflora einen kritischen Wert erreicht und eine bakterielle Erkrankung auftritt, treten im Körper Vorläufer oder erste Anzeichen auf. Ihre Manifestation wird durch das allmähliche Wachstum der Mikroflora und den Anstieg des Antikörpertiters im Körper als Reaktion auf eine bakterielle Infektion bestimmt.

So lässt sich eine Zunahme der Kokkenzahl im Körper durch das Auftreten von Herzrasen, leichter Atemnot und Schüttelfrost vorhersagen. Die Temperatur kann ohne Grund ansteigen. Meistens tritt dies nicht in hohen Grenzen auf – bis zu 37,2 °C, ohne begleitende Pathologien. Man verspürt erhöhte Müdigkeit, verminderte Ausdauer und Leistungsfähigkeit sowie Schwäche. Häufig geht Schwäche mit Zittern in den Gliedmaßen und vermehrtem Schwitzen einher.

Einzelne Kokken im Abstrich

Normalerweise deuten einzelne Kokken in einem Abstrich auf eine Dysbakteriose hin, bei der sich andere Formen von Mikroorganismen entwickeln und weniger konkurrenzfähige Formen verdrängt werden. Dadurch nimmt die Anzahl der Kokken in einem Abstrich ab. Einzelne Kokken können auch in normalerweise sterilen Flüssigkeiten gefunden werden.

Einzelne Kokken in sterilen Flüssigkeiten sind ein äußerst besorgniserregendes Zeichen und deuten auf die Entwicklung einer Bakteriämie hin, bei der die Infektion vom Entzündungsort in andere Flüssigkeiten wie Blut und Urin übertritt. Eine solche Pathologie erfordert eine dringende Behandlung, da sich Bakterien aktiv vermehren. Im nächsten Stadium entwickelt sich eine Sepsis, bei der ein hoher Bakteriengehalt in sterilen Flüssigkeiten nachgewiesen wird, eine Blutvergiftung auftritt und sich die Infektion im Körper ausbreitet. Ein großes Problem ist die Entwicklung einer Intoxikation mit den dabei entstehenden Endotoxinen. Werden keine dringenden Maßnahmen ergriffen, endet eine solche Pathologie tödlich.

Kokken im Abstrich in mäßiger Menge

Tatsächlich gibt es in der Bakteriologie keine „moderate Menge“. Laboruntersuchungen legen Wert auf Präzision, und alle Indikatoren müssen einen klaren quantitativen Ausdruck haben. Konventionell gesprochen kann eine moderate Menge als 104–106 KBE/ ml Kokken angesehen werden, bei der die Indikatoren die Norm bereits deutlich überschreiten, aber noch keinen kritischen Indikator darstellen, vor dessen Hintergrund die Entwicklung einer bakteriellen Infektion erfolgt. Dieser Indikator kann als kritischer Wert charakterisiert werden, als Grenzwert, oberhalb dessen eine absolute Pathologie vorliegt.

Viele Kokken im Abstrich

Natürlich werden die Testergebnisse nicht „viele“ Kokken aussagen. Und dieses Konzept ist sehr bedingt, da der einzige zuverlässige Indikator ein numerischer Wert ist, der in KBE/ml ausgedrückt wird, d. h. die Anzahl der koloniebildenden Einheiten von Bakterien in 1 Milliliter der untersuchten Suspension. Herkömmlicherweise kann eine große Zahl über 10 5 –10 6 KBE/ml als Indikator genommen werden, bei der sich eine Krankheit bakterieller Ätiologie entwickelt. Dieser Indikator variiert je nach Biotop und Art des Mikroorganismus. In einigen Biotopen liegt die Norm bei 10 9 –10 10. Dies gilt beispielsweise für Peptostreptokokken, die in solchen Mengen in der Darmmikroflora eines gesunden Menschen vorkommen.

Kokken und erhöhte Leukozyten im Abstrich

Bei Entzündungen steigt die Leukozytenzahl stark an. Jede Entzündung führt in der Regel zu einer Störung der Mikroflora. Die Zahl der opportunistischen Flora (Kokken) übersteigt die Norm deutlich. Diese beiden Prozesse sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. Entzündungen führen zu vermehrtem Wachstum der bakteriellen Mikroflora, vor allem opportunistischer und pathogener. Auch eine hohe Zahl bakterieller Mikroflora kann zu Entzündungen führen.

Kokken und Clue-Zellen im Abstrich

Schlüsselzellen sind die wichtigsten Bestandteile des Blutes und befinden sich im Blutplasma. Im Blutausstrich finden sich am häufigsten Kokken und Leukozyten, was auf die Entwicklung eines entzündlichen, eitrig-entzündlichen Prozesses hindeutet. Das Auftreten von Erythrozyten im Blutausstrich weist auf Blutungen, die Entwicklung von Anämie und Blutkrankheiten, einschließlich Krebs, hin. Thrombozyten treten im Blutausstrich selten auf, können aber auf die Entwicklung eines entzündlichen Prozesses in den Gefäßen, im Mikrozirkulationsbett und auf eine erhöhte Durchlässigkeit der Gefäßwände hinweisen.

Arten von Kokken in einem Abstrich

Ein Abstrich kann eine Vielzahl von Mikroorganismen enthalten. Obwohl Kokken opportunistische Mikroorganismen sind, deren Anteil 3–4 % nicht überschreitet, ist ihre Artenvielfalt mit über 28 Arten in jedem Biotop sehr groß. Betrachten wir die wichtigsten Vertreter, die in allen Biotopen vorkommen und universell sind.

Peptostreptokokken sind streng anaerobe grampositive Mikroorganismen, die im Körper gesunder Erwachsener häufig in sehr hohen Konzentrationen vorkommen. In den Biotopen gestillter Säuglinge sind sie praktisch nicht vorhanden. Sie werden häufig aus Infektionsquellen bei Septikämie, Osteomyelitis, eitriger Arthritis, Blinddarmentzündung, Gingivitis, Parodontose und anderen Erkrankungen isoliert. Sie fermentieren Kohlenhydrate zu einer Vielzahl von Säuren und Gasen.

Peptokokken sind kleine kugelförmige Zellen mit einem Durchmesser von maximal 1,2 µm. Sie kommen paarweise, in Tetraden, Gruppen oder kurzen Ketten vor, sind grampositiv, unbeweglich und bilden keine Sporen.

Sie sind Chemoorganotrophe mit Fermentationsstoffwechsel und benötigen angereicherte Nährmedien. Sie fermentieren keine Kohlenhydrate, sondern zersetzen Pepton unter Bildung von Wasserstoff. Die Konzentration von Peptokokken in menschlichen Biotopen ist unter normophysiologischen Bedingungen unbedeutend. Unter der Voraussetzung einer wachsenden Population sind Peptokokken ein ätiologischer Faktor bei der Entwicklung des Infektions- und Entzündungsprozesses.

Enterokokken sind die Hauptvertreter des Dickdarmbiotops. Morphologisch sind sich alle Vertreter der Gattung sehr ähnlich. Die Zellen sind oval oder kugelförmig. Sie sind alle fakultative Anaerobier, Chemoorganotrophe mit fermentativem Stoffwechsel. Sie fermentieren verschiedene Kohlenhydrate unter Bildung von Milchsäure als Hauptfermentationsprodukt. Sie sind Katalase-negativ und wachsen bei Temperaturen zwischen 10 und 45 Grad. Sie unterscheiden sich von Streptokokken durch ihre hohe Resistenz gegen Galle und Natriumchlorid.

Differenzierende Merkmale, die sie von anderen Kokken sowie von Streptokokken unterscheiden, sind die Fähigkeit, sich bei Temperaturen von 10 bis 45 Grad zu vermehren, die Resistenz gegen hohe Natriumchloridkonzentrationen, die Resistenz gegen Penicillin und ein saures Milieu.

Bis vor kurzem galten Enterokokken ausschließlich als Symbionten des menschlichen Darms, doch heute ist ihre ätiologische Rolle bei der Entwicklung infektiöser Pathologien bekannt. Darüber hinaus sind sie ständige Bewohner anderer Biotope wie Mundhöhle, Vagina und Harnröhre. Sie zeichnen sich durch eine hohe Resistenz gegen antibakterielle Medikamente aus, die zu einem konstanten, stetigen Wachstum neigt.

Grampositive Kokken im Abstrich

Grampositive Kokken sind runde oder kugelförmige Mikroorganismen, die bei der Färbung mit der Gram-Methode ein positives Ergebnis liefern. Sie sind normale Vertreter der Mikroflora, können aber unter ungünstigen Bedingungen zu Erregern vieler Infektionskrankheiten werden.

Am häufigsten verursachen sie Erkrankungen der Leber, der Nieren, des Blutes, der Bauchhöhle und der Genitalien, der Weichteile und der Schleimhäute. Sie verursachen postoperative Komplikationen, postpartale Infektionen, eitrig-entzündliche und septische Erkrankungen bei Neugeborenen. Es handelt sich um gefährliche Krankenhausinfektionen, deren Resistenz ständig zunimmt.

Grampositive Mikroorganismen sind gut an das Leben in verschiedenen Biotopen des menschlichen Körpers angepasst und verfügen zudem über ein breites Spektrum aggressiver Faktoren, die es ihnen unter bestimmten Bedingungen ermöglichen, in die äußere Umgebung des Körpers zu wandern und dort Infektions- und Entzündungskrankheiten sowie bei Menschen mit Immunschwäche - Bakteriämie, Sepsis und Septikopyämie - zu verursachen. Es ist bekannt, dass sie in 21 % der Fälle die Ursache einer Neugeboreneninfektion sind, von denen fast die Hälfte tödlich endet. In 5-10 % der Fälle sind sie die Erreger gynäkologischer Erkrankungen.

Es ist bekannt, dass viele grampositive Mikroorganismen unter dem Einfluss bestimmter Antibiotika ihre natürliche Fähigkeit zur Unterdrückung der Phagozytose und zum Schutz vor Immunglobulinen steigern können. Darüber hinaus können sich grampositive Kokkenzellen in resistente L-Formen umwandeln, wodurch sie lange im menschlichen Körper verbleiben können.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass die meisten Fälle mikroökologischer Störungen mit einem Anstieg der grampositiven Mikroflora einhergehen. Solche Veränderungen sind besonders gefährlich für Neugeborene, da das Risiko für die Entwicklung defekter Mikrobiozönosen, Biofilme, Assoziationen mit der Dominanz opportunistischer Mikroflora und veränderter Funktionen deutlich zunimmt. Bei Neugeborenen sind solche Zustände durch eine hohe Entwicklungsrate gekennzeichnet und führen schnell zur Entwicklung von Bakteriämie und Sepsis.

In 35 % der Fälle verläuft eine Bakteriämie bei Neugeborenen tödlich. Angesichts der stetig wachsenden Datenlage zur Rolle grampositiver Kokken als gefährliche nosokomiale Erreger mit zunehmender Multiresistenz ist das aggressive Potenzial dieser Mikroorganismen nicht zu unterschätzen. Zu den gefährlichsten Vertretern der grampositiven Flora zählen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und Enterococcus faecalis.

Das hohe Infektionsrisiko ist mit einer erhöhten Resistenz von Mikroorganismen gegen Medikamente verbunden. Schnelle Mutationen tragen zur beschleunigten Entwicklung künstlicher Resistenzen bei, die die natürliche ergänzen. Nicht weniger gefährlich sind Virulenzfaktoren wie die Synthese von Cytolysinen. Der Schutzmechanismus vor dem Immunsystem des Wirtes ist aus genetischer Sicht von Mikroorganismen von großer Bedeutung. Die Fähigkeit zum Schutz vor neutrophilenvermittelter Phagozytose und Abtötung sowie die zytotoxische Wirkung auf polymorphe Neutrophile und Makrophagen wurden beschrieben.

Sie können sich durch die Synthese bestimmter Enzyme vor der Einwirkung von molekularem Sauerstoff und Peroxid schützen. Aufgrund dieser Eigenschaften können sie in der Läsion relativ lange verbleiben. Die Verstärkung erfolgt durch das Vorhandensein eines Mechanismus zur Gewinnung, Akkumulation und Übertragung extrachromosomaler Elemente.

Ein Überschuss an grampositiver Mikroflora im Abstrich, der über den physiologischen Normen liegt, weist auf die Entwicklung einer Dysbakteriose hin, einer gefährlichen Erkrankung, die einer Behandlung bedarf. Am wirksamsten sind probiotische Medikamente.

Gramnegative Kokken im Abstrich

Gramnegative Mikroorganismen sind meist aerobe oder fakultativ-anaerobe Vertreter der normalen Mikroflora des Dickdarms. Sie kommen aber auch in anderen Biotopen vor. Einige Vertreter sind in der Lage, Vitamine, insbesondere der Gruppen B und K, antibakterielle Substanzen und Fettsäuren zu synthetisieren. Mit abnehmender Populationsdichte und nachlassenden Schutzeigenschaften obligat vorhandener Mikroorganismen nimmt ihre Zahl jedoch stark zu, wodurch sich zahlreiche pathologische Phänomene entwickeln.

Mikroorganismen sind rund und klein. Viele von ihnen bewegen sich mithilfe peritricher Geißeln fort. Sie verfügen über ein breites Spektrum an enzymatischer Aktivität. Sie sind in der Lage, große Mengen Alkohol zu Pyruvat zu fermentieren, das anschließend in Säuren umgewandelt wird.

Eine der gefährlichsten Komplikationen, die durch die gramnegative Flora verursacht werden, ist die Fähigkeit dieser Mikroorganismen zur Migration, die mit einer Infektion parenchymatöser Organe und der Entwicklung zahlreicher extraintestinaler Infektionen wie Sepsis, Meningitis, Pyelonephritis, Peritonitis und anderen einhergeht.

Es ist zu beachten, dass infektiöse Komplikationen durch gramnegative Formen heute zu den schwerwiegendsten Problemen zählen. Dies äußert sich üblicherweise in einer Abnahme der Kolonisationsresistenz des Makroorganismus aufgrund einer Konzentrationsabnahme obligat vorhandener Mikrofloravertreter und einer Immunschwäche. Unter solchen Bedingungen nehmen in der Regel der aerobe Populationsgrad der Biozönose und ihre aggressiven Eigenschaften zu, was es dieser Mikroflora ermöglicht, die Barriere der präepithelialen Schicht zu überwinden und die Translokation ihrer Zellen in das Körperinnere zu fördern. Dieser Prozess wird bei massiver Antibiotikatherapie und Chemotherapie beobachtet, die die autochthone Flora unterdrückt und die selektive Proliferation von Bakterien mit hoher Arzneimittelresistenz fördert.

Pilze und Kokken im Abstrich

Jedes Wachstum der Pilzmikroflora erfolgt vor dem Hintergrund einer Dysbakteriose, die zwangsläufig mit einer gleichzeitigen Zunahme der bakteriellen Mikroflora einhergeht. Zunächst kommt es zu einem aktiven Wachstum von Kokken.

Von den Pilzen im menschlichen Körper sind Candida albicans und Candida tropicales am häufigsten. Das Hauptbiotop ist der Darm. Bei einem gesunden Menschen werden nicht mehr als 104 KBE/ml nachgewiesen. Eine erhöhte Pilzkonzentration, insbesondere bei immungeschwächten Personen, kann mit der Entwicklung von Mykosen einhergehen.

Candida ist in der Umwelt weit verbreitet. Lebensfähige Zellen dieser Mikroorganismen finden sich im Boden, Trinkwasser, Lebensmitteln, der Haut und den menschlichen Schleimhäuten. Das heißt, ständiger menschlicher Kontakt mit Vertretern der Gattung Candida ist unvermeidlich, aber das Ergebnis dieses Kontakts ist bei verschiedenen Individuen unterschiedlich und wird durch den Zustand des Kolonisationsresistenzsystems im Körper bestimmt.

In den letzten Jahren haben sich Mykosen, die durch übermäßiges Wachstum von Candida-Pilzen in Biotopen verursacht werden, zu einem ernsthaften klinischen Problem entwickelt. Oropharyngeale und vaginale Candidose, intestinale Candidose, orale Candidose und Lungencandidose nehmen immer mehr zu. Ein ernstes Problem ist die Zunahme viszeraler Candidose, die Lunge, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse und andere Organe befällt und zur Entwicklung einer Candida-Sepsis führt, die oft tödlich endet.

Auch Aktinomyceten werden häufig im Abstrich gefunden. Diese Pilze sind in der Natur weit verbreitet und gelangen daher ständig in den menschlichen Verdauungstrakt. Einige haben sich im Laufe der Phylogenese und Ontogenese an die Existenz in bestimmten Biotopen angepasst. Aktinomyceten werden besonders häufig aus der Mundhöhle isoliert.

Sie nehmen hinsichtlich ihres Organisationsgrades eine Zwischenstellung zwischen Bakterien und Pilzen ein. Morphologisch sind sie extrem polymorph. Die Zellen sind gerade, leicht gekrümmte Stäbchen, Roggenfäden mit ausgeprägter Verzweigung. Sie bilden oft Cluster. Sie ähneln in vielerlei Hinsicht den Propionsäurebakterien. Sie sind grampositiv, unbeweglich, asporogen, fakultativ oder obligat aerob und weisen eine unterschiedliche Säureempfindlichkeit auf.

Sie zeichnen sich durch geringe Ansprüche an die Umweltzusammensetzung aufgrund ihrer hohen Biosynthesekapazitäten aus. Die enzymatische Aktivität ist sehr vielfältig. Unter diesen Mikroorganismen gibt es saccharolytische Formen, die ein breites Spektrum an Kohlenhydraten über verschiedene Wege des anaeroben Stoffwechsels und deren Kombinationen fermentieren. Es ist bekannt, dass es unter den Actinomyceten Superproduzenten von Antibiotika gibt, die in der industriellen Mikrobiologie recht erfolgreich eingesetzt werden.

Trotz der vorteilhaften Eigenschaften vieler Actinomyceten sollte eine Zunahme ihrer Konzentration in menschlichen Biotopen als pathologische Veränderung der Zusammensetzung der Mikrobiota angesehen werden, da Actinomyceten, insbesondere ihre obligat anaeroben Gruppen, eine Vielzahl pathogener Formen aufweisen. Die Gefahr einer pathologischen Zunahme von Actinomycetenpopulationen in menschlichen Biotopen liegt in der hohen Lebensfähigkeit dieser Organismen, die der Resistenz sporentragender Krankheitserreger gegenüber ungünstigen Veränderungen der Umweltbedingungen nicht nachsteht.

Polymorphe Kokken im Abstrich

Fast alle Kokken besitzen Polymorphismus – die Fähigkeit, ihre Form im Zuge der Anpassung an die Lebensbedingungen zu verändern. Ihre Form variiert grundsätzlich von rund bis kugelförmig. Einige von ihnen können sich zu Komplexen verbinden und Diplokokken, Ketten, Fäden und sogar Cluster bilden.

Stäbchen und Kokken im Abstrich

Der Abstrich kann Kokken enthalten, deren Anzahl während der Entwicklung des Entzündungsprozesses vor dem Hintergrund einer verminderten Immunität stark zunimmt. Sie haben eine runde oder ovale Form. Normalerweise sind sie Vertreter der normalen Mikroflora, in der Pathologie verursachen sie verschiedene Infektionskrankheiten.

Eine Zunahme der Kokkenzahl geht oft mit einer Zunahme anderer opportunistischer Flora, insbesondere von Stäbchen, einher. Diese Mikroorganismenformen erhielten ihren Namen aufgrund ihrer stäbchenartigen Erscheinung. Sie können unterschiedliche Größen, Dichte und Farbe aufweisen. Ein typischer Vertreter stäbchenförmiger Formen ist der Darmbakterium Escherichia coli. Auch Vertreter der Gattung Bacillus gehören dazu. Sie kommen normalerweise im Dickdarm vor und sind Teil der normalen Mikroflora. Es handelt sich um fakultativ anaerobe Formen.

Bei der Behandlung und Diagnose von Darmdysbakteriose spielt die Bestimmung der quantitativen und qualitativen Indikatoren von E. coli eine wichtige Rolle. Normalerweise stimuliert es die Immunität, normalisiert die Darmperistaltik und -motilität, normalisiert die Verdauungsprozesse, verbessert die Aufnahme und Aufnahme von Nährstoffen, synthetisiert Hormone und andere Wirkstoffe.

Die Stäbchen sind in der Regel beweglich, bewegen sich mithilfe peritricher Flagellen und werden durch Gram negativ gefärbt. Sie sind einzeln oder paarweise angeordnet. Sie weisen ein breites Spektrum enzymatischer Aktivität auf.

Überschreitet die Konzentration den zulässigen Wert, entwickeln sich Infektionskrankheiten: Erkrankungen der äußeren und inneren Organe, der Nieren, der Leber und der Milz. Bei massiven Schäden oder Infektionen sind schwere Infektionsprozesse möglich, die oft tödlich enden. Viele Vertreter dieser Gruppe sind in der Lage, Toxine zu synthetisieren, die sowohl in die innere Umgebung als auch in den äußeren Raum freigesetzt werden.

Kokken und Diplokokken im Abstrich

Kokken in einem Abstrich verbinden sich oft miteinander und bilden Paare. Solche Doppelkokken werden Diplokokken genannt, wobei das Präfix „diplo“ zwei, also zwei Kokken, bedeutet. Ihre Eigenschaften ändern sich dadurch nicht. Sie bleiben weiterhin Vertreter der normalen Mikroflora und bieten einen zuverlässigen Schutz des entsprechenden Biotops. Wird die Norm quantitativ überschritten, entwickelt sich eine Infektionskrankheit.

[

[