Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Susac-Syndrom

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Vor nicht allzu langer Zeit, Ende des letzten Jahrhunderts (1979), beschrieben Dr. J. Susek und eine Gruppe von Co-Autoren erstmals die Krankheit, die später nach ihm benannt wurde. Es handelt sich um eine seltene Autoimmunerkrankung, die durch Mikroangiopathie in den Arteriolen der Cochlea des Innenohrs, der Netzhaut des Auges, die zu Hörverlust und Sehstörungen führt, sowie im Gehirn gekennzeichnet ist, was sich in Gleichgewichtsstörungen und Gedächtnisverlust äußert. Patienten mit diesem Syndrom leben im wahrsten Sinne des Wortes heute, weil sie sich an nichts von gestern erinnern.

Dieses Syndrom wurde früher als eine Form der systemischen Erkrankung „Lupus“ mit einer negativen Agglutinationsreaktion angesehen, diese Annahme wurde jedoch nicht bestätigt. Ein anderer Name dafür ist retino-cochleozerebrale Vaskulopathie, d. h. eine entzündliche Läsion der zerebralen Blutgefäße sowie der Netzhaut und des Hörnervs.

Epidemiologie

Das Susak-Syndrom tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern (Verhältnis 5:1). Die Epidemiologie der Krankheit, die erst Ende des 20. Jahrhunderts entdeckt wurde, ist noch nicht vollständig erforscht. Sicher ist jedoch, dass die Krankheit selten ist: Laut verschiedenen Quellen wurden weltweit zwischen 100 und 250 Fälle des Syndroms registriert. Die derzeit bekannte Altersspanne für den Ausbruch der Krankheit liegt zwischen 9 und 72 Jahren, die meisten Patienten sind jedoch Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren.

Ursachen Susac-Syndrom

Die Gründe für den plötzlichen Ausbruch dieser Krankheit sind noch unbekannt, obwohl sie manchmal nach einer Virusinfektion aufgetreten ist. Weitere bekannte Risikofaktoren sind eine Hormonersatztherapie und eine Schwangerschaft.

All diese Daten führen zu der Hypothese, dass dem Susak-Syndrom Störungen der Funktion des Immunsystems, Veränderungen des Hormonspiegels und der Blutrheologie vorausgehen.

Derzeit wird diese Krankheit als psychische Störung eingestuft, ohne dass berücksichtigt wird, dass das Verhalten des Patienten der Situation absolut angemessen ist.

Pathogenese

Die Pathogenese des Syndroms beruht auf einer Immunreaktion des Körpers, die die Endothelzellen – eine Schicht, die die Blutgefäße der Cochlea des Innenohrs, der Netzhaut des Auges und des Gehirns auskleidet – aus irgendeinem Grund als Antigen wahrnimmt. Die Folgen dieses Immunangriffs sind eine Schwellung der Zellen und eine teilweise oder vollständige Störung des Blutflusses in den Arteriolen des Organs.

Symptome Susac-Syndrom

Das Susak-Syndrom ist durch eine symptomatische Triade definiert:

- beidseitiger sensorineuraler Hörverlust;

- periodisch auftretender Schleier, Beschlagen vor beiden Augen, Doppeltsehen, kurzzeitige Erblindung eines Auges, parazentrale Skotome im Gesichtsfeld, gelegentlich – anhaltende Sehminderung (ischämische Retinopathie);

- Müdigkeit und Schlafstörungen, Schwäche und Schwindel, starke Kopfschmerzen und Amnesie, manchmal Krämpfe und autonome Störungen (Symptome einer subakuten Enzephalopathie).

Gleichzeitig sind die frühen Stadien der Krankheit nicht immer durch das Vorhandensein aller Symptome gekennzeichnet. Die ersten Anzeichen der Entwicklung des Syndroms äußerten sich bei etwa 90 % der Patienten in Form von Sehstörungen, etwa 70 % klagten über Hörstörungen. Weniger als die Hälfte der Patienten suchte zu Beginn der Krankheit Hilfe wegen neuropsychiatrischer Störungen. Schwindel, teilweiser Hör- und Sehverlust, starke Kopfschmerzen und Photophobie sind sehr häufige Beschwerden, für die Menschen im Anfangsstadium der Krankheit Hilfe suchen.

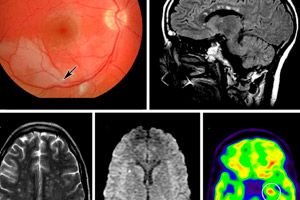

Die Magnetresonanztomographie zeigt mehrere Herde mit Kontrastansammlung in der weißen Substanz des Gehirns, des Kleinhirns und des Corpus callosum sowie einzelne Herde in der grauen Substanz, die bei anderen Arten von Vaskulitis nicht auftreten.

Charakteristisch für diese Erkrankung sind außerdem Gefäßveränderungen in der Netzhaut mit Symptomen eines Arteriolenverschlusses und fehlender Demyelinisierung.

Komplikationen und Konsequenzen

Diagnose Susac-Syndrom

Blutuntersuchungen beim Susak-Syndrom unterscheiden sich von anderen Vaskulitiden durch das Fehlen jeglicher Blutveränderungen. Auch die instrumentelle Diagnostik (Ultraschall, Dopplersonographie) zeigt keine systemischen Gefäßerkrankungen.

Die Magnetresonanztomographie zeigt kleine fokale Läsionen der weißen Hirnsubstanz entlang der Seitenventrikel sowie des Corpus callosum und des Kleinhirns, ähnlich den Läsionen bei Multipler Sklerose. Es gibt auch isolierte Bereiche, in denen sich der Kontrastmittelmarker ansammelt. Ein solcher Kontrast ist für systemischen Lupus erythematodes untypisch.

Bei Patienten mit Susak-Syndrom sind im Tomogramm gelegentlich MRT-Läsionen in der grauen Substanz des Gehirns sichtbar, im Gegensatz zur Multiplen Sklerose befinden sie sich jedoch nie im Rückenmark.

Um den Zustand der Netzhaut in der modernen Diagnostik zu untersuchen, werden instrumentelle Methoden verwendet: Elektroretinographie, Elektrookulographie, Ophthalmoskopie, Fluoreszenzangiographie und Registrierung evozierter visueller Potentiale der Großhirnrinde.

Dabei zeigen sich Erweiterungen der Netzhautarteriolen, Mikroaneurysmen und Teleangiektasien. Häufig treten kleine Netzhautblutungen auf, begleitet von Ödemen im Bereich der Mikroangiopathie, die durch eine erhöhte Durchlässigkeit der Gefäßwände verursacht werden.

Hörschäden werden mithilfe der otoakustischen Emission, der akustisch evozierten Hirnstammpotenzialuntersuchungen und anderer otoneurologischer Untersuchungen festgestellt.

[ 21 ]

[ 21 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Susac-Syndrom

Die medikamentöse Therapie erfolgt mit Glukokortikosteroiden, hauptsächlich Methylprednisolon.

Die Wirkung des Medikaments ähnelt der von Prednisolon, jedoch ist seine Fähigkeit, Natrium zu binden, geringer und daher besser verträglich. Methylprednisolon wird langsamer resorbiert und wirkt länger als Hydrocortison und Prednisolon.

Die durchschnittliche Dosierung beträgt 4 bis 48 mg pro Tag. Das Behandlungsschema und die Dosierung werden vom Arzt verordnet.

Die Langzeittherapie mit dem Medikament (zur Verringerung der Nebenwirkungen und Maximierung der Wirksamkeit) erfolgt nach folgendem Schema: Morgendliche Einnahme der doppelten Tagesdosis jeden zweiten Tag. Bei längerem Gebrauch des Arzneimittels erfolgt ein schrittweiser Entzug mit einer schrittweisen Dosisreduktion.

Kontraindiziert bei schwerer Hypertonie, psychischen Störungen, Nebennierenfunktionsstörungen, Osteoporose und Magen-Darm-Geschwüren, da es ähnliche Nebenwirkungen verursachen und den pathologischen Prozess verschlimmern kann. Nicht verschrieben in der postoperativen Phase, bei Patienten mit Syphilis, während einer Verschlimmerung von Endokarditis, offener Tuberkulose, bei Nierenentzündung sowie - bei schwangeren und stillenden Frauen, mit Vorsicht - bei älteren Menschen.

Zu den Nebenwirkungen bei der Einnahme des Arzneimittels können

Natriumüberladung, Hyperhydratation, Hypokaliämie, Hypokalzämie, Muskelschwäche, verminderte Immunität und Menstruationsunregelmäßigkeiten gehören.

Bei schweren Formen der Erkrankung wurden Zytostatika in Kombination mit einer Methylprednisolon-Pulstherapie (Tropfverabreichung ultrahoher Hormondosen über mehrere Tage) eingesetzt – Medikamente, die den Prozess der pathologischen Zellteilung hemmen. Diese Medikamente werden hauptsächlich zur Behandlung bösartiger Neubildungen eingesetzt, in einigen Fällen jedoch auch zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen.

Azathioprin ist beispielsweise ein Immunsuppressivum, das gleichzeitig die Zellteilung hemmt. Bei oraler Verabreichung wird die Tagesdosis wie folgt berechnet: 1,5–2 mg pro 1 kg Körpergewicht und aufgeteilt in zwei oder vier Dosen.

Nicht verschreiben an schwangere und stillende Frauen, Kinder, bei Überempfindlichkeit, bei Hämatopoese-Unterdrückung. Wie alle Zytostatika hat es viele Nebenwirkungen, insbesondere bei längerer Anwendung, einschließlich Chromosomenveränderungen, dyspeptischen Phänomenen, Leberfunktionsstörungen, Hämatopoese, Karzinogenität und Teratogenität. Während der Behandlung ist es notwendig, die Blutzusammensetzung wöchentlich zu überwachen.

In einigen Fällen wurden Symptome einer Koagulopathie beobachtet und den Patienten wurden dementsprechend Medikamente verschrieben, die die Blutgerinnung und die Thrombozytenaggregation verringern.

Beispielsweise das indirekte Antikoagulans Warfarin, das durch die Hemmung von Vitamin K die Thrombusbildung verhindert.

Das Behandlungsschema und die Dosierung werden individuell vom behandelnden Arzt verordnet. Die Tagesdosis beträgt üblicherweise nicht mehr als 5 mg oral, aufgeteilt auf zwei Dosen.

Warfarin ist für schwangere und stillende Frauen kontraindiziert. Das Medikament wird auch nicht bei Leber- und Nierenversagen, Blutungen und akuter Hypertonie verschrieben. Eine Überdosierung dieses Medikaments ist mit Blutungen behaftet.

Zu den einfachsten Thrombozytenaggregationshemmern gehört herkömmliches Aspirin, das am häufigsten zur Vorbeugung von Thrombusbildung eingesetzt wird. Die Wirkung tritt spätestens eine halbe Stunde nach der Einnahme ein. Die Thrombozytenaggregationshemmung entwickelt sich bei einer Dosierung von 75 mg bis 325 mg. Es kann die Magenschleimhaut schädigen und sollte daher nach den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit, vorzugsweise Milch oder alkalischem Mineralwasser, eingenommen werden. Kontraindiziert für schwangere und stillende Frauen.

Vaskulopathien (Vaskulitis) erfordern eine bestimmte Ernährungsweise. Empfohlen werden sechs Mahlzeiten pro Tag. Die tägliche Nahrung sollte nicht mehr als acht Gramm Kochsalz enthalten.

Die tägliche Ernährung sollte Lebensmittel enthalten, die die Vitamine B1, B6, C, K und A enthalten. Bei einer Vaskulopathie verliert der Körper erhebliche Mengen an Kalzium; um dies auszugleichen, ist der tägliche Verzehr fettarmer Milchprodukte notwendig.

Einigen Daten zufolge zeigt die Verwendung von Ginkgo-biloba-Präparaten in der komplexen Therapie eine gute Wirkung bei der Behandlung von Vaskulopathie (Vaskulitis). Zur Aktivierung der Gehirnfunktionen (Verbesserung des Gedächtnisses, Beseitigung von Hemmungen) wird ein Extrakt aus den Blättern dieser Pflanze verwendet. Nicht extrahierte Präparate (Alkoholtinktur oder Pulver aus getrockneten Blättern) beleben die Funktion von Nervenzellen, die Mikrozirkulation des Blutes, die Seh- und Hörnerven, stellen die Elastizität und Festigkeit der Gefäßwände wieder her und verbessern die Durchblutung.

In Kombination mit Medikamenten und Vitaminen wird auch eine physiotherapeutische Behandlung durchgeführt, insbesondere eine hyperbare Oxygenierung – die Verwendung von Sauerstoff in Druckkammern.

Bei Ischämie und Netzhautdystrophie werden Magnetfeldtherapie, Elektroreflextherapie und Laserstimulation der Netzhaut zur Verbesserung der Durchblutung eingesetzt.

Bei einem sensorineuralen Hörverlust kann der Arzt auch physiotherapeutische Behandlungen verschreiben: Laserbehandlungen, Elektrophorese, Ultraschalltherapie, transkranielle Magnetfeldtherapie.

Bei Vaskulitis und Vaskulopathien werden apparative Methoden zur Blutreinigung von Immunkomplexen eingesetzt – Hämosorption und Plasmapherese.

Alternative Behandlung

In der Volksmedizin gibt es viele Rezepte, um Gefäßentzündungen zu lindern, ihre Wände zu stärken und Blutungen vorzubeugen.

Bevor Sie jedoch mit der Volksbehandlung beginnen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt konsultieren. Vielleicht passt ein bestimmtes Rezept erfolgreich in das Therapieschema.

Grüner Tee hat eine stärkende Wirkung auf die Gefäßwände, Sie können dreimal täglich eine halbe Tasse trinken, jedoch nicht vor dem Schlafengehen, da er eine anregende Wirkung hat.

Die Volksmedizin empfiehlt, Vaskulitis durch einen Aufguss aus Bergenia crassifolia eine halbe Stunde vor dem Frühstück zu lindern. Abends einen Teelöffel getrocknete, zerkleinerte Blätter mit einem Glas kochendem Wasser überbrühen und über Nacht stehen lassen. Morgens abseihen, einen Teelöffel Honig darin verdünnen und trinken.

Zur Stärkung der körperlichen und geistigen Gesundheit wird heilender Altai-Tee verwendet. Dafür benötigt man allerdings ein schwarzes Bergenienblatt. Es handelt sich um die unteren Blätter der Pflanze, die getrocknet und im Schnee überwintert wurden. Am besten pflückt man sie im Frühjahr von der Bergenie. Diesen Blättern verdankt der Tee seine wohltuenden Eigenschaften. Sie müssen nur getrocknet werden, dann sind sie zwei Jahre haltbar. Nach dem Zerkleinern werden die Blätter zu jeder beliebigen Kräuterteemischung oder zu normalem Tee hinzugefügt.

Aufgüsse aus Blättern und Beeren der Schwarzen Johannisbeere, Alantkraut, Immortelle, Johanniskraut, Ringelblumenblüten, Klettenwurzeln und -blättern sowie Süßholzwurzeln wirken entzündungshemmend.

Aus schwarzen Johannisbeerblättern wird ein Aufguss zubereitet: Einen Esslöffel zerkleinerte Blätter in einer Thermoskanne mit einem Glas kochendem Wasser aufbrühen, zwei Stunden ziehen lassen und abseihen. Vier- bis fünfmal täglich ein halbes Glas trinken.

Zur Stärkung der Gefäßwände werden Raute und Aronia, Hagebutten, Preiselbeeren und Johannisbeeren eingesetzt.

Getränk aus duftender Weinraute: Für einen Teelöffel Kraut 250 ml kochendes Wasser aufgießen und fünf Minuten ziehen lassen. Abseihen und zweimal täglich trinken.

Aroniasaft (ein bis zwei Esslöffel) wird zur Stärkung der Blutgefäße dreimal täglich eingenommen. Es wird empfohlen, Tee aus getrockneten Aroniabeeren zuzubereiten. Zwei Esslöffel getrocknete Beeren mit zwei Gläsern kochendem Wasser übergießen, zehn Minuten bei schwacher Hitze kochen und anschließend mindestens fünf Stunden ziehen lassen. Dreimal täglich mit Honig trinken.

Die Homöopathie ist ein spezieller Zweig der klinischen Medizin, der sich durch einen anderen Ansatz bei den Behandlungsprinzipien auszeichnet. Sie verwendet keine hohen Dosen chemischer Substanzen mit einem breiten Wirkungsspektrum bei Patienten mit derselben Diagnose.

Dosierungen und Behandlungsschemata werden von einem homöopathischen Arzt nur individuell verordnet, in der klassischen Homöopathie gibt es, anders als in der Schulmedizin, keine empfohlenen Dosierungen des Arzneimittels.

Der Symptomkomplex des Patienten wird sorgfältig untersucht und ein Medikament verschrieben, das bei einem gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorrufen kann. Die Homöopathie behandelt nicht die Krankheit, sondern den Menschen, also den gesamten Symptomkomplex eines bestimmten Patienten, mit einem einzigen Medikament. In diesem Fall wird das Medikament in extrem niedrigen Dosen verschrieben.

In der Homöopathie gibt es Mittel für Erkrankungen, deren Beschreibung den ersten Anzeichen und Nachwirkungen des Susak-Syndroms ähnelt.

Zum Beispiel:

- Baryta carbonica (Baryta carbonica) – der Patient zeigt alle Anzeichen von Gedächtnisverlust: Er vergisst die Reihenfolge alltäglicher Routinehandlungen, seine Pflichten, Worte, verliert die Orientierung am gewohnten Ort; ein Schleier vor den Augen, schwaches Sehvermögen, Tränenfluss; Hörverlust, Pathologie des Hörnervs; Lähmung aufgrund eines akuten zerebrovaskulären Unfalls;

- Baryta sulphurica (Baryta sulphurica) – stechende, schmerzende, krampfartige, drückende Schmerzen in den Schläfen-, Stirn- und Hinterkopfbereichen, Schwindel beim Aufstehen und Gehen; verminderte Sehschärfe, Schleier, Flecken, Fliegen vor den Augen; Tinnitus, Hörverlust, Pulsieren, Schmerzen; schmerzlose Lähmung, Gedächtnisschwäche, Ohnmacht;

- Chininum sulfuricum (Quininum sulfuricum) – Hörverlust, manchmal mit starken Kopfschmerzen;

- Gelsemium – Gedächtnisstörungen, Kopfschmerzen, Entzündungen oder Ablösungen der Netzhaut und andere Sehstörungen, Störungen der motorischen Koordination.

Chirurgische Behandlung der Folgen des Susak-Syndroms

Eines der Symptome des Susak-Syndroms ist eine ischämische Retinopathie in Kombination mit einem Verschluss der zentralen Netzhautarterie; eine spontane Wiederherstellung des Sehvermögens ist in diesem Fall äußerst selten. Akute Durchblutungsstörungen der Netzhaut und des Sehnervs führen fast immer zu teilweiser, manchmal sogar vollständiger Erblindung. Die Prognose für Gefäßerkrankungen des Sehnervs ist sehr schlecht, aber nicht hoffnungslos. Es gibt verschiedene Methoden zur chirurgischen Verbesserung der Netzhauthämodynamik (z. B. Laserkoagulation), deren Anwendung von der Einschätzung des Schweregrads der Erkrankungen abhängt.

Das Hörvermögen wird durch die Wahl eines Hörgeräts korrigiert. Wenn nur ein kleiner Teil des Cochlea-Rezeptorapparates erhalten ist, wird eine Cochlea-Implantation eingesetzt. Diese Operationen wurden Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts weltweit eingeführt.

Verhütung

Das Susak-Syndrom tritt plötzlich aus unbekannten Gründen auf, daher ist die wichtigste vorbeugende Maßnahme ein gesunder Lebensstil, der häufige Virusinfektionen verhindert, die in vielen Fällen dem Ausbruch dieser Krankheit vorausgingen.

Akute Hör- und Sehstörungen, insbesondere bei jungen Menschen (zur Risikogruppe zählen Schwangere), sollten erhöhte Aufmerksamkeit erfahren – obligatorische Krankenhauseinweisung und gründliche Diagnostik: Magnetresonanztomographie, Untersuchungen der akustischen evozierten Hirnstammpotentiale, da eine vorzeitige und falsche Diagnose zu einer Behinderung des Patienten führen kann.

Prognose

Die Dauer des Susak-Syndroms beträgt in der Regel ein bis fünf Jahre, danach stabilisiert sich der Zustand. Einige Studien beschreiben Fälle von wiederkehrendem Krankheitsverlauf über 18 Jahre.

Doch selbst wenn die Krankheit nur von kurzer Dauer ist, können Seh- und Hörvermögen möglicherweise nicht wiederhergestellt werden.