Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

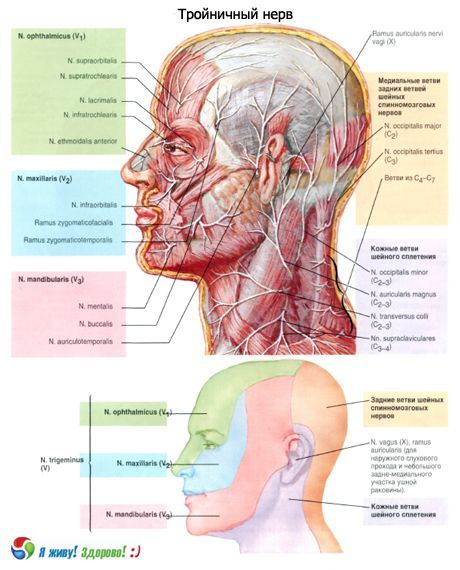

Nervus trigeminus

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Der Trigeminusnerv (N. trigiinus) innerviert als gemischter Nerv die Gesichtshaut, die Schleimhaut der Nase und ihrer Nebenhöhlen, die Mundhöhle, das vordere Drittel der Zunge, die Zähne, die Bindehaut des Auges, die Kaumuskulatur, die Mundbodenmuskulatur (Musculus mylohyoideus, Musculus geniohyoideus, vorderer Venter des Musculus digastricus), den Muskel, der das Trommelfell anspannt, und den Muskel, der das Gaumensegel anspannt. Der Trigeminusnerv hat einen motorischen Kern und drei sensorische Kerne (Mittelhirn-, Brücken- und Rückenmarkskern). Der Trigeminusnerv verlässt das Gehirn über zwei Wurzeln – eine motorische und eine sensorische. Die sensorische Wurzel ist deutlich dicker (5–6 mm) als die motorische (1 mm). Beide Wurzeln verlassen das Gehirn im Bereich des Übergangs der Brücke zum mittleren Kleinhirnstiel. Die sensorische Wurzel (Radix sensoria) wird von den zentralen Fortsätzen pseudounipolarer Zellen gebildet, deren Körper sich im Trigeminusganglion befinden. Das Trigeminusganglion (Ganglion trigeminale; halbmondförmig, Gasser-Ganglion) befindet sich in der Trigeminusdepression an der Vorderseite der Schläfenbeinpyramide, im Spalt der Dura mater des Gehirns (in der Trigeminushöhle). Das Ganglion hat eine halbmondförmige Form, ist 1,4–1,8 cm lang und dreimal kürzer als seine Breite. Die sensorische Wurzel führt zu den sensorischen Kernen dieses Nervs. Die Axone der Neuronen der sensorischen Kerne des Trigeminusnervs im Hirnstamm kreuzen sich auf die andere Seite (bilden eine Kreuzung) und gelangen zu den Nervenzellen des Thalamus. Die peripheren Fortsätze der Neuronen verlaufen als Teil des Trigeminusnervs und enden in Rezeptoren in der Haut und den Schleimhäuten des Kopfes. Die motorische Wurzel (Radix motoria) des Trigeminusnervs grenzt von unten an das Trigeminusganglion (tritt nicht in dieses ein) und ist an der Bildung des dritten Trigeminusastes beteiligt.

Vom Trigeminusnerv gehen drei große Äste aus:

- Sehnerv;

- Oberkiefernerv;

- Mandibularisnerv.

Der Augennerv und der Oberkiefernerv enthalten nur sensorische Fasern, der Unterkiefernerv enthält sensorische und motorische Fasern.

Der Augennerv (N. ophtalmicus) ist der erste Ast des Trigeminusnervs und verläuft durch die Dicke der Seitenwand des Sinus cavernosus. Zusammen mit dem N. oculomotorius, dem N. trochlearis und dem N. abducens gelangt er zur Fissura orbitalis superior. Bevor er auf Höhe der Sella turcica in die Augenhöhle eintritt, erhält der N. ophthalmicus Verbindungsäste vom periarteriellen sympathischen Plexus der Arteria carotis interna. Hier gibt der N. ophthalmicus einen Tentoriumast (r. tentorii [meningeus]) ab. Dieser Ast verläuft zurück und verzweigt sich im Tentorium cerebelli, in den Wänden der Sinus rectus und Sinus transversi der Dura mater des Gehirns. Am Eingang zur Fissura orbitalis superior verläuft der Nervus ophthalmicus medial zum Nervus trochlearis, oberhalb und lateral zum Nervus oculomotorius und lateral zum Nervus abducens. Beim Eintritt in die Augenhöhle teilt sich der Nervus opticus in den Nervus frontalis, den Nervus nasociliaris und den Nervus lacrimalis.

Der Nervus frontalis (N. frontalis) ist der längste Ast des Nervus ophthalmicus und verläuft unter der oberen Augenhöhlenwand. Auf der Oberseite des Augenlidhebemuskels teilt sich der Nervus frontalis in den Nervus supraorbitalis und den Nervus suprapubicus. Der Nervus supraorbitalis (N. supraorbitalis) verlässt die Augenhöhle durch die Incisura supraorbitalis und endet in der Stirnhaut. Der Nervus supratrochlearis (N. supratrochlearis) erhebt sich über der Trochlea des Musculus obliquus superior und verzweigt sich in der Nasenhaut, der unteren Stirnpartie und im Bereich des medialen Augenwinkels, in der Haut und Bindehaut des oberen Augenlids.

Der Nervus nasociliaris (N. nasociliaris) verläuft in der Augenhöhle oberhalb des Sehnervs, zwischen diesem und dem oberen geraden Augenmuskel sowie zwischen dem schrägen und mittleren geraden Augenmuskel. Hier teilt sich der Nervus nasociliaris in seine Endäste, die zur Bindehaut des Auges, zur Haut des Oberlids und zur Nasenschleimhaut führen. Im Verlauf gibt der Nervus nasociliaris mehrere Äste ab:

- kommunizierender Ast (mit dem Ziliarganglion) [r. commiinicans (cum gangliociliari)] – eine lange Wurzel zum Ziliarganglion. Diese Wurzel geht vom Anfangsteil des Nervus nasociliaris ab, kreuzt den Sehnerv schräg und von oben und gelangt zum Ziliarganglion;

- lange Ziliarnerven (nn. ciliares longi) in Form von 2-3 Ästen verlaufen entlang der oberen Oberfläche des Nervs zur Rückseite des Augapfels;

- der Nervus ethmoidalis posterior (n. ethmoidalis posterior) dringt durch die gleichnamige Öffnung in der medialen Wand der Augenhöhle in die Dicke der Schleimhaut der hinteren Zellen des Siebbeins und der Keilbeinhöhle ein;

- der Nervus ethmoidalis anterior (n. ethmoidalis anterior) dringt durch die gleichnamige Öffnung in der medialen Augenhöhlenwand in die Schädelhöhle ein und gibt einen Ast an die harte Hirnhaut (im Bereich der vorderen Schädelgrube) ab. Der Nerv verläuft entlang der Oberseite der Lochplatte nach vorne, dringt durch eine seiner vorderen Öffnungen in die Nasenhöhle ein und verzweigt sich in der Nasenschleimhaut, der Stirnhöhle und in der Haut der Nasenspitze.

- Der Nervus infratrochlearis (N. infratrochlearis) verläuft an der medialen Augenhöhlenwand unter dem Musculus obliquus superior zum Tränensack, zur Tränenkarunkel, zur Oberlidhaut und zum Nasenrücken.

Der Tränennerv (N. lacrimalis) verläuft zunächst zwischen dem lateralen und oberen geraden Augenmuskel und befindet sich dann in der Nähe des oberen Augenwinkels. Er gibt Äste an die Tränendrüse, die Bindehaut des Oberlids und die Haut im Bereich des äußeren Augenwinkels ab. Ein kommunizierender Ast des Nervus zygomaticus – ein Ast des Nervus maxillaris [r. communicans (cum n. zygomatici)] –, der sekretorische parasympathische Fasern für die Tränendrüse führt, nähert sich dem Tränennerv.

Der Oberkiefernerv (N. maxillaris) tritt durch die Fissura orbitalis inferior in die Augenhöhle ein und liegt in der Infraorbitalfurche, die in den Infraorbitalkanal übergeht. Auf Höhe der Infraorbitalfurche und des Infraorbitalkanals zweigen die oberen Alveolarnerven (Nn. alveolares superiores) sowie die vorderen, mittleren und hinteren Alveolaräste (Rr. alveolares anteriores, medius et posteriores) vom Nervus infraorbitalis ab. Sie bilden den oberen Zahnplexus (Plexus dentalis superior), der sich im Oberkieferknochen und in der Schleimhaut der Kieferhöhle befindet. Aus dem Plexus treten die oberen Zahnäste (Rr. dentales superiores) zu den Zähnen und die oberen Zahnfleischäste (Rr. gingivales superiores) zum Zahnfleisch des Oberkiefers aus. Vom Nervus maxillaris ziehen außerdem die inneren Nasenäste (rr. nasales interni) bis zur Schleimhaut der vorderen Nasenhöhlenabschnitte.

Der Nervus infraorbitalis (N. infraorbitalis) gibt am Austritt aus dem Foramen infraorbitale fächerförmig untere Lidäste (rr. palpebrales inferiores), äußere Nasenäste (rr. nasales externi) und obere Lippenäste (rr. labiales superiores; „kleiner Gänsefuß“) ab. Zwei bis drei äußere Nasenäste ziehen durch den Nasenmuskel in die Haut des Nasenflügels. Drei bis vier obere Lippenäste sind nach unten zur Schleimhaut der Oberlippe gerichtet.

Der Jochbeinnerv (N. zygomaticus) verlässt den Nervus maxillaris in der Fossa pterygopalatina und tritt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle ein. In der Augenhöhle gibt er einen parasympathischen Ast (vom Ganglion pterygopalatinum) an den Tränennerv ab, der für die sekretorische Innervation der Tränendrüse bestimmt ist. In der Augenhöhle verläuft der Jochbeinnerv nahe seiner Seitenwand, tritt in das Foramen zygomaticoorbitale ein und teilt sich dort in den zygomaticotemporalen und den zygomaticofazialen Ast. Der zygomaticotemporale Ast (R. zygomaticotiporalis) verlässt das Jochbein durch das Foramen zygomaticotemporale und teilt sich in zwei Äste, die die Haut der vorderen Schläfenregion und der seitlichen Stirn innervieren.

Der Jochbeinast (r. zygomaticofacialis) tritt meist mit zwei oder drei Stämmen durch die gleichnamige Öffnung ins Gesicht und innerviert die Haut der oberen Wangenpartie und des seitlichen Unterlidanteils.

In der Fossa pterygopalatina gibt der Nervus maxillaris zwei bis drei dünne Knotenäste (rr. ganglionares, s. ganglionici) zum Ganglion pterygopalatinum ab, die sensorische Nervenfasern enthalten. Ein kleinerer Teil der Knotenfasern tritt direkt in das Ganglion pterygopalatinum ein. Der Großteil dieser Fasern verläuft in der Nähe der lateralen Oberfläche des Ganglions und gelangt in dessen Äste.

Das Ganglion pterygopalatinum (Ganglion pterygopalatinum) gehört zum parasympathischen Teil des autonomen Nervensystems. Es befindet sich in der Fossa pterygopalatina, medial und inferior des Nervus maxillaris. Neben den sensorischen Transitästen nähern sich präganglionäre parasympathische Fasern dem Ganglion. Sie treten in Form des Nervus petrosus major (vom Nervus facialis) in das Ganglion ein und enden an den Neuronen, die Teil des Ganglions sind. Die Axone der Neuronen des Ganglions in Form postganglionärer parasympathischer Fasern verlassen das Ganglion als Teil seiner Äste. Postganglionäre sympathische Fasern vom Nervus pterygoideus nähern sich ebenfalls dem Ganglion pterygopalatinum. Diese Fasern verlaufen auf ihrem Weg durch das Ganglion pterygopalatinum und sind Teil der Äste dieses Ganglions [siehe „Autonomes Nervensystem“].

Vom Ganglion pterygopalatinum gehen folgende Äste aus:

- Die medialen und lateralen oberen hinteren Nasenäste (rr. nasales posteriores superiores mediales et laterales) dringen durch die Keilbeinhöhlenöffnung in die Nasenhöhle ein und innervieren dort deren Schleimhaut. Der Nervus nasopalatinus (n. nasopalatinus) zweigt von den oberen medialen Ästen ab. Er innerviert die Schleimhaut der Nasenscheidewand und, nachdem er durch den Canalis incisivus in die Mundhöhle ausgetreten ist, die Schleimhaut des vorderen harten Gaumens. Die lateralen und medialen oberen hinteren Nasenäste verlaufen auch zum Rachengewölbe, den Choanenwänden und der Keilbeinhöhle;

- Der Nervus palatinus major (N. palatinus major) dringt durch die Öffnung des großen Gaumens auf die Unterseite des harten Gaumens ein und innerviert die Schleimhaut des Zahnfleisches, des harten Gaumens einschließlich der Gaumendrüsen. Der Nerv gibt auch hintere Nasenäste (rr. nasales posteriores inferiores) an die Schleimhaut im Bereich der unteren Nasenmuschel, der mittleren und unteren Nasengänge sowie der Kieferhöhle ab.

- Durch die kleinen Gaumenöffnungen ziehen die Nervennerven (Nn. palatini minores) zur Schleimhaut des weichen Gaumens und zur Gaumenmandel.

Der Unterkiefernerv (N. mandibularis) ist der dritte und größte Ast des Trigeminusnervs und enthält sowohl motorische als auch sensible Fasern. Der Unterkiefernerv verlässt die Schädelhöhle durch das Foramen ovale und teilt sich sofort in einen motorischen und einen sensiblen Ast.

Motorische Äste des Nervus mandibularis:

- Nervus massetericus (N. massetericus);

- tiefe Schläfennerven (nn. temporales profundi);

- lateraler und medialer Pterygoideusnerv (nn. pterygoidei lateralis et medialis). Diese Nerven führen zu den Kaumuskeln.

Zu den motorischen Ästen gehören außerdem der Nerv des Muskels, der das Trommelfell spannt (N. musculi tensoris tympani) und der Nerv des Muskels, der den weichen Gaumen spannt (N. musculi tensoris veli palatini).

Sensorische Äste des Trigeminusnervs:

- Der Meningealast (r. meningeus) oder Spinalnerv verläuft knapp unterhalb der ovalen Öffnung, tritt zusammen mit der mittleren Meningealarterie durch die Dornöffnung in die Schädelhöhle ein und teilt sich in einen vorderen und einen hinteren Ast. Der vordere Ast innerviert die Dura mater des Gehirns. Der hintere Ast tritt durch die Petrosquamöse Fissur aus und innerviert die Schleimhaut der Warzenfortsatzzellen des Schläfenbeins.

- der Nervus buccalis (N. buccalis) verläuft zwischen dem Musculus pterygoideus lateralis und medialis, durchdringt den Musculus buccalis, verzweigt sich in der Wangenschleimhaut und gibt Äste an die Haut im Bereich des Mundwinkels ab;

- Der Nervus auriculotemporalis (N. auriculotiporalis) umschließt mit zwei Wurzeln die Arteria meningea media. Anschließend verläuft der Nerv als einzelner Stamm nach oben, durchquert die Ohrspeicheldrüse und gibt mehrere Äste ab:

- Gelenkäste (rr. articulares) sind zur Kapsel des Kiefergelenks gerichtet;

- Ohrspeicheldrüsenäste (rr. parotidei) gehen zur Ohrspeicheldrüse. Diese Äste enthalten postganglionäre parasympathische (sekretorische) Fasern zur Ohrspeicheldrüse;

- vordere Ohräste (nn. auriculares anteriores) gehen zum vorderen Teil der Ohrmuschel;

- die Nerven des äußeren Gehörgangs (nn. meatus acustici externi) innervieren die Wände des äußeren Gehörgangs an der Verbindungsstelle seiner knorpeligen und knöchernen Teile und des Trommelfells;

- Äste des Trommelfells (rr. mebranae tympani) gehen zum Trommelfell;

- oberflächliche Schläfenäste (rr. temporales superficiales) gehen zur Haut der Schläfenregion.

Unter der ovalen Öffnung auf der medialen Seite des Kiefergelenks befindet sich das vegetative Ganglion oticum (Ganglion oticum), oval geformt und 3–4 mm lang. Präganglionäre parasympathische Fasern zum Ganglion oticum stammen als Teil des Nervus petrosus minor (vom Nervus facialis).

- Der Nervus lingualis (N. lingualis) verläuft zwischen dem lateralen und medialen Pterygoideusmuskel, biegt dann scharf nach vorne ab und verläuft entlang der Innenfläche des Unterkieferkörpers zwischen der submandibulären Speicheldrüse und dem Musculus hyoglossus nach oben. Zahlreiche sensorische Äste des Nervus lingualis enden in der Schleimhaut des vorderen Zungenbeins und in der sublingualen Region.

Der Nervus lingualis sendet außerdem Knotenäste zu den submandibulären und sublingualen parasympathischen Ganglien aus [siehe „Parasympathischer Teil des autonomen Nervensystems“]. Fasern, die als Teil der Chorda tympani, einem Zweig des Gesichtsnervs, mit dem Nervus lingualis verbunden sind, erreichen diese Ganglien. Die Chorda tympani nähert sich dem Nervus lingualis in ihrem Anfangsabschnitt (zwischen dem Musculus pterygoideus medialis und lateralis) in einem spitzen Winkel. Sie enthält Geschmacksfasern, die die Schleimhaut der vorderen zwei Drittel der Zunge innervieren;

- Der Nervus alveolaris inferior (N. alveolaris inferior) enthält sensorische und motorische Fasern und ist der größte Ast des Nervus mandibularis. Dieser Nerv verläuft zunächst zwischen dem Musculus pterygoideus medialis und lateralis und tritt dann durch seinen Eingang an der Innenfläche des Unterkiefers in den Mandibularkanal ein. Am Eintrittspunkt in den Kanal erstrecken sich motorische Äste vom Nervus alveolaris inferior zu den Musculus mylohyoideus und Musculus geniohyoideus sowie zum vorderen Bauch des Musculus digastricus – dem Ast mylohyoideus (R. mylohyoideus). Im Mandibularkanal gibt der Nervus alveolaris inferior (verläuft zusammen mit der gleichnamigen Arterie und Vene) Äste ab, die den Plexus dentalis inferior bilden. Vom Plexus ziehen die unteren Zahnäste (rr. dentales inferiores) zu den Zähnen des Unterkiefers und die unteren Zahnfleischäste (rr. gingivales inferiores) zum Zahnfleisch.

- Nach seinem Austritt durch das Foramen mentale geht der Nervus alveolaris inferior in den Nervus mentalis über, der in der Haut des Kinns und der Unterlippe endet. Er gibt mentale Äste (rr. mentales), untere labiale Äste (rr. labiales inferiores) und Äste zum Zahnfleisch (rr. gingivales) ab.

Wo tut es weh?

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?