Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Transvaginale Ultraschalluntersuchung: Vorbereitung, Durchführung

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 03.07.2025

Die Ultraschalluntersuchung gilt als eine der aussagekräftigsten und sichersten Methoden zur Untersuchung des Zustands der inneren Organe. Diese relativ kostengünstige Diagnosemethode erfreut sich insbesondere bei Erkrankungen der Beckenorgane großer Beliebtheit, da sie auf verschiedene Weise durchgeführt werden kann, um näher an das untersuchte Organ heranzukommen. Bei Frauen beispielsweise bietet der transvaginale Ultraschall den größten Informationsgehalt für die Untersuchung der inneren Geschlechtsorgane. Schließlich gibt es bei der Untersuchung durch die Vagina die geringsten Barrieren zwischen dem Sensor und den weiblichen Organen.

Ultraschallarten: ihre Relevanz und Sicherheit

Die Ultraschalldiagnostik erfreut sich in letzter Zeit bei Allgemeinmedizinern und Fachärzten zunehmender Beliebtheit. Und das ist nicht verwunderlich, denn die für den menschlichen Körper grundsätzlich unbedenkliche Ultraschalldiagnostik hilft nicht nur, den Zustand innerer Organe zu beurteilen, wenn die Diagnose für Ärzte Schwierigkeiten bereitet, sondern auch, die Hauptrichtungen therapeutischer Interventionen zu bestimmen und die Wirksamkeit der Behandlung zu bewerten.

Die Ultraschalluntersuchung gilt als sichereres Verfahren als die gängige Röntgenuntersuchung. Wenn daher kein so tiefes Eindringen der Strahlen erforderlich ist, wie bei der Untersuchung des Skelettsystems, verschreiben Ärzte lieber Ultraschall.

Es gibt drei gängige Methoden zur Durchführung der Ultraschalldiagnostik:

- durch die Bauchhöhle (transabdominaler oder abdominaler Ultraschall) ist bei uns die beliebteste und bekannteste Diagnosemethode, die Frauen und Männern im Zusammenhang mit Erkrankungen verschiedener Organe, einschließlich des Gehirns, gleichermaßen verschrieben wird.

- durch die Vagina (transvaginaler oder vaginaler Ultraschall) – eine Untersuchung, die nur Frauen verschrieben wird, um Organe zu untersuchen, die tief im Körper, abseits der Bauchdecke, liegen,

- durch den Enddarm (transrektaler Ultraschall) – die seltenste Untersuchungsart, die bei Patienten beiderlei Geschlechts durchgeführt werden kann, sie ist jedoch mit einigen Beschwerden verbunden und erfordert eine sorgfältige Vorbereitung.

Die erste Ultraschallart, die bei Schwangeren und Patienten mit Nieren- oder Lebererkrankungen an Popularität gewonnen hat, erscheint vielen als sicherere Methode, da das Gerät nicht in den Körper eingeführt werden muss. Die Untersuchung ist völlig unbequem, insbesondere wenn sie nicht mit voller Blase durchgeführt werden muss, und die Belastung durch Ultraschallstrahlen ist minimal.

Bei transvaginalen und transrektalen Untersuchungen wird der Sensor des Geräts durch eine entsprechende Öffnung in den Körper eingeführt, was allein schon Anlass zur Sorge gibt. Ist transvaginaler (oder transrektaler) Ultraschall gefährlich? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit innerer Verletzungen während des Eingriffs? Wird die Untersuchung wehtun?

Solche Fragen sind durchaus verständlich und logisch, obwohl man sich über die transvaginale Ultraschalluntersuchung keine Sorgen machen muss. Tatsächlich ist das Risiko einer Schädigung innerer Organe trotz der offensichtlichen Gefahr einer Schädigung bei sorgfältiger und professioneller Untersuchung minimal. Darüber hinaus wird die Untersuchung nicht blind durchgeführt, der Arzt kontrolliert die Bewegung des Sensors auf dem Monitor und steuert ihn so, dass der Patient nicht geschädigt wird und gleichzeitig maximale Informationen über das betreffende Organ erhalten werden.

Der Leser mag sich fragen, warum solche Ultraschallarten überhaupt benötigt werden, die ein Eindringen in den Körper erfordern, wenn man früher mit dem üblichen sicheren transabdominalen Ultraschall durchaus auskommen konnte? Der Bedarf an transvaginalem Ultraschall entstand nicht zufällig. Das Aufkommen dieser Art der Diagnostik ist mit der Zunahme verschiedener weiblicher Erkrankungen und der versteckten Lage der inneren Geschlechtsorgane des schwächeren Geschlechts verbunden, deren Zugang durch die Vagina genauere Informationen über deren Größe und den Zustand der Schleimhaut liefert.

Ein weiterer Grund für die Verbreitung des transvaginalen und transrektalen Ultraschalls ist der zunehmende Anteil übergewichtiger Menschen. Eine dicke Fettschicht am Bauch kann die Ergebnisse des transabdominalen Ultraschalls, insbesondere bei tiefer gelegenen Organen, etwas verfälschen.

In solchen Situationen zweifelt der Arzt bei der Untersuchung von Frauen selten daran, welche Untersuchung besser ist: abdominaler oder transvaginaler Ultraschall? Es ist klar, dass die Wahl auf das Verfahren fallen wird, das vollständigere und genauere Ergebnisse liefert. Beispielsweise können die gleichen häufigen Erosionen kleiner Größe nur mit Hilfe von transvaginalem Ultraschall erkannt werden.

Der transabdominale Ultraschall wird vor allem dann durchgeführt, wenn das Krankenhaus nicht über Geräte für spezielle Untersuchungen durch die Vagina oder den Mastdarm verfügt, sowie in Fällen, in denen eine Untersuchung durch die Vagina nicht möglich ist.

Hinweise für das Verfahren

Transvaginaler Ultraschall ist ein Verfahren, das einer Frau sowohl zu therapeutischen und diagnostischen Zwecken als auch zu präventiven Zwecken verschrieben werden kann. Tatsache ist, dass die Ultraschalldiagnostik es ermöglicht, pathologische Veränderungen in inneren Organen in den frühesten Stadien zu erkennen, wenn andere Untersuchungsmethoden nicht sehr effektiv sind.

Aus präventiven Gründen wird dieses Verfahren erwachsenen Frauen mindestens alle 2 Jahre empfohlen. Und nachdem eine Frau 40 Jahre alt geworden ist (und im Erwachsenenalter steigt das Risiko für onkologische und gynäkologische Erkrankungen erheblich an), empfehlen Ärzte, sich jedes Jahr mit Ultraschall untersuchen zu lassen.

Was die Behandlung und Diagnose betrifft, wird transvaginaler Ultraschall am häufigsten bei Erkrankungen des Urogenitalsystems, entzündlichen und dysplastischen gynäkologischen Erkrankungen, Verdacht auf Onkologie in den Beckenorganen und zur Diagnose einer Schwangerschaft in den ersten 10-12 Wochen verschrieben. Transvaginaler Ultraschall kann auch in Notfallsituationen verordnet werden, beispielsweise wenn die Blutungsquelle der weiblichen Geschlechtsorgane nicht bestimmt werden kann.

Lassen Sie uns überlegen, in welchen Situationen der transvaginale Ultraschall der Beckenorgane den größten Nutzen bietet:

- wenn bei Ihnen aus unbekannter Ursache Schmerzen im Unterbauch auftreten,

- wenn Beschwerden über Schmerzen beim Geschlechtsverkehr vorliegen,

- bei Menstruationszyklusstörungen (eine Frau kann über verspätete Perioden, langes Ausbleiben der Periode, blutigen Ausfluss zwischen den Perioden, zu lange oder umgekehrt zu kurze Menstruationsblutungen klagen),

- wenn verdächtiger Ausfluss aus den weiblichen Geschlechtsorganen auftritt (blutige Streifen, Schmierblutungen, eitriger Ausfluss mit Geruch usw.),

- bei Verdacht auf eine Entzündung der inneren Geschlechtsorgane,

- bei Verdacht auf gutartige und bösartige Neubildungen der Gebärmutter und Eierstöcke, darunter am häufigsten Myome, Endometriose und Gebärmutterdysplasie, Eierstockzysten und Krebs usw.

- bei Verdacht auf weibliche Unfruchtbarkeit, wenn eine Frau trotz regelmäßiger sexueller Aktivität sechs Monate oder länger nicht Mutter werden kann (Bestimmung der Form und Funktionsmerkmale der Eierstöcke, der Durchgängigkeit der Eileiter mittels Kontrastmitteln),

- bei Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft,

- bei Blutungen aus dem Genitaltrakt unbekannter Ätiologie (hilft, die Ursache des Blutverlustes zu bestimmen),

- bei Verdacht auf Krampfadern des Beckens (die Pathologie beeinträchtigt die Funktion der weiblichen Fortpflanzungsorgane, da Durchblutungsstörungen in der Gebärmutter und den Eierstöcken zu Menstruationsstörungen, regelmäßigen Schmerzen im Unterbauch und sogar Problemen bei der Empfängnis führen),

- bei Verdacht auf Erkrankungen der Harnwege (z. B. bei Störungen beim Wasserlassen: Schmerzen, Harnverhalt oder Inkontinenz, Auftreten von Schleim im Urin) wird in diesem Fall eine transvaginale Ultraschalluntersuchung der Blase verordnet.

Transvaginale Ultraschalluntersuchungen des Darms werden aufgrund von Stuhlgangsstörungen seltener durchgeführt. Die transrektale Ultraschalluntersuchung liefert diesbezüglich mehr Informationen. Bei Komplikationen, beispielsweise aufgrund eines Darmverschlusses oder bei Neoplasien (Polypen, Hämorrhoiden), die durch den in den Enddarm eingeführten Ultraschallschlauch beschädigt werden können, ist die transvaginale Untersuchung jedoch hilfreich. In diesem Fall ist sie effektiver als die Bauchuntersuchung, da sich der Dickdarm in der Nähe der dünnen Vaginalwände befindet. Eine Untersuchung des Darms durch die Bauchdecke liefert keine so genauen Ergebnisse wie eine Untersuchung von der Vagina aus.

Transvaginaler Ultraschall wird auch zur Überwachung der In-vitro-Fertilisation (IVF) eingesetzt. Nach der Einnistung der befruchteten Eizelle in den weiblichen Körper laufen alle Prozesse verborgen ab und können nur mit Ultraschall sicher überwacht werden.

Transvaginaler Ultraschall in der Gynäkologie

Transvaginaler Ultraschall wird sowohl zur Abklärung der Verdachtsdiagnose als auch zu Informationszwecken verschrieben, um die Grenzen, Größe und den Zustand bestimmter Organe zu bestimmen. So können beispielsweise Informationen über die Struktur und Gesundheit des wichtigsten Fortpflanzungsorgans einer Frau – der Gebärmutter – gewonnen werden. Mit vaginalem Ultraschall können die Länge des Gebärmutterhalses, die Größe und Form der Gebärmutter sowie die Dicke der Schleimhaut (Endometrium) gemessen werden, die sich je nach Phase des Menstruationszyklus ständig ändert.

Die geringste Dicke des Endometriums (ca. 1 mm) wird am 1. und 2. Tag des Menstruationszyklus beobachtet. Am 3. und 4. Tag steigt sie auf 3–4 mm an. Die Forschung zu diesen Tagen liefert nur wenige Informationen. Vom 5. bis zum 7. Tag kann die Dicke der Gebärmutterschleimhaut 6 mm erreichen, vor der Menstruation 10–20 mm. In diesem Fall sollte das Endometrium eine gleichmäßige Struktur ohne Verdichtungen oder Ausbuchtungen aufweisen, die auf entzündliche (Endometritis) oder tumoröse Prozesse hinweisen können.

Eine Endometritis (Gebärmutterentzündung) ist auf dem Bildschirm als Vergrößerung der Organhöhle, Verminderung der Schleimhautdicke mit ausgeprägter Heterogenität ihrer Zusammensetzung und Gasansammlung in der Gebärmutter sichtbar. Vergleichende Messungen der Dicke der Gebärmutterschleimhautwand werden in Abhängigkeit von der Phase des Menstruationszyklus durchgeführt, da sonst die Ergebnisse ungenau sind.

Die Messung der Gebärmutterhalslänge ist relevant, wenn das Risiko einer Fehlgeburt besteht. Normalerweise beträgt die Länge des Gebärmutterhalses etwa 3,5 – 4 cm.

Der Durchmesser des Gebärmutterhalskanals beträgt 2–3 mm. Der Gebärmutterhalskanal enthält eine gleichmäßige Schleimabsonderung. Veränderungen der Gebärmutterhalsgröße und eine Heterogenität der Schleimabsonderung können auch auf entzündliche oder bösartige Prozesse oder eine krankhafte Vermehrung der Gebärmutterschleimhaut (Endometriose) hinweisen.

Bei einem Uterusmyom kommt es zu einer Vergrößerung des Organs, einer Veränderung seiner Konturen und dem Nachweis eines Neoplasmas (Knotens) in der Muskelschicht. Die Echogenität des Myomknotens variiert: Schallwellen werden von der nahen Kontur reflektiert, während die entfernte Kontur möglicherweise nicht sichtbar ist, je nachdem, was sich darin verbirgt (dies können zystische Formationen oder Versiegelungen aus Kalziumverbindungen sein). Bei Endometriose werden Blasenbildungen sowohl in den Eileitern als auch in verschiedenen Teilen der Gebärmutter nachgewiesen.

Die Polyposis der Gebärmutter (sowie des Darms) ist durch volumetrische Formationen im Inneren des Organs gekennzeichnet, die durch eine Virusinfektion verursacht werden und je nach Größe und Lage dessen Konturen etwas beeinflussen können. In den meisten Fällen werden sie jedoch als runde, relativ kleine Formationen in der Gebärmutter bestimmt und sind mit Kontrast deutlich sichtbar.

Bei der Untersuchung mit einem Ultraschallsensor ähneln Krebstumoren Polypen, jedoch sind entzündliche Ödeme im umliegenden Gewebe sichtbar. Eine Biopsie kann die Diagnose bestätigen oder widerlegen. Dabei wird direkt während der Diagnose ein Gewebestück zur Untersuchung auf Malignität entnommen, da sich am Ende des Geräts ein spezieller Kanal mit einer Nadel zur Entnahme einer Biopsie befindet.

Ein Gebärmutterhalskrebs wird anhand der Ultraschallergebnisse als hoch echogene Neubildung mit unregelmäßigen Konturen definiert. Ärzte stellen außerdem eine Verengung des Gebärmutterhalses und eine Vergrößerung der regionalen Lymphknoten fest. Neben der genauen Lokalisation des Tumors lässt sich auch die Eindringtiefe des Krebstumors in das Gewebe der Gebärmutter und benachbarter Organe bestimmen.

Der Verdacht auf Gebärmutterkrebs besteht bei folgenden Symptomen: blutiger Ausfluss außerhalb der Menstruation, Schmerzen im Unterleib, Blut beim Geschlechtsverkehr, starker wässriger Ausfluss, Schwellung der unteren Extremitäten ohne Herz- und Nierenerkrankungen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen.

Die Möglichkeiten einer vaginalen Ultraschalluntersuchung während der Schwangerschaft sind etwas eingeschränkt. Transvaginaler Ultraschall wird nur in den frühen Stadien der Schwangerschaft durchgeführt, da der Eingriff bis dahin zu Gebärmutterkontraktionen und Fehlgeburten führen kann. Der Sonologe (der Arzt, der die Ultraschalldiagnostik durchführt) erkennt einen erhöhten Uterustonus als lokale Verdickung der Wand des Fortpflanzungsorgans. Eine solche Untersuchung ermöglicht jedoch bereits in den ersten Wochen nach der Empfängnis eine hochpräzise Schwangerschaftsdiagnose und die Beobachtung der kindlichen Entwicklung im wichtigen ersten Schwangerschaftstrimester.

Die Bestimmung der Gebärmuttergröße spielt eine Rolle bei der Diagnose einer Schwangerschaft ab einer Schwangerschaftswoche. Normalerweise misst die Gebärmutter 4,5–6,7 cm (Länge) mal 4,6–6,4 cm (Breite) und hat einen Durchmesser von etwa 3–4 cm. Sollten im transvaginalen Ultraschall Abweichungen von allgemein anerkannten Indikatoren festgestellt werden, ist dies bereits ein Grund zum Nachdenken.

Eine kleine Gebärmutter verursacht Probleme bei der Geburt eines Fötus, während eine vergrößerte Gebärmutter auf den Beginn einer Schwangerschaft hinweisen kann. Eine gründlichere Untersuchung hilft im letzteren Fall, andere mögliche, aber weniger angenehme Diagnosen wie Uterusmyome oder bösartige Neubildungen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Ab der 5. Schwangerschaftswoche kann mittels transvaginalem Ultraschall der Herzschlag des Babys bestimmt werden, der ein wichtiger Indikator für die Entwicklung des Fötus ist.

Die transvaginale Ultraschalluntersuchung der Gebärmutter und der Gebärmutteranhangsgebilde spielt eine wichtige Rolle bei der Diagnose von Unfruchtbarkeit. Sie kann sowohl die Funktion der Eierstöcke als auch die Fähigkeit der Eizelle, über die Eileiter in die Gebärmutter zu gelangen, beurteilen.

Die Größe der Eierstöcke liegt im Bereich von (3-4) x (2-3) x (1,5 -2,2) cm (Länge, Breite, Dicke). In der Mitte des Menstruationszyklus sollten die Eierstöcke mehrere kleine Follikel (Eizellen) mit einer Größe von bis zu 6 mm und einen großen Follikel mit einer Größe von bis zu 2 cm enthalten. Das Vorhandensein größerer Follikel kann auf eine Follikelzyste hinweisen.

Eine überdurchschnittlich große Eierstockgröße weist auf einen entzündlichen Prozess in den Eierstöcken oder das Vorhandensein von Neoplasmen im Organ hin.

Die Eileiter sind im Idealfall praktisch unsichtbar. Dieses Organ kann nur durch Kontrastmittel sichtbar gemacht werden. Sind die Eileiter ohne Kontrastmittel sichtbar, deutet dies auf einen entzündlichen Prozess hin. Dieser ist immer mit einer Vergrößerung der Organe verbunden. Transvaginaler Ultraschall kann das Vorhandensein von Flüssigkeitssekret in den Eileitern feststellen (dies kann entzündliches Exsudat, Eiter oder Blut sein).

Ein weiterer Grund für das "Wachstum" der Eileiter kann eine Eileiterschwangerschaft sein, die mit einer Obstruktion des Organs aufgrund von Verwachsungen, Entzündungen oder angeborenen Defekten (Knicke, kleiner Durchmesser einiger Eileiterabschnitte usw.) verbunden ist. Eine solche Studie wird mit Kontrastmitteln durchgeführt.

Ein wichtiger Faktor bei der Diagnose von Unfruchtbarkeit ist die Lage der Gebärmutter. Normalerweise sollte sie leicht nach vorne geneigt sein. Liegt eine solche Neigung vor, jedoch in die entgegengesetzte Richtung (angeborener Defekt), sinkt die Wahrscheinlichkeit einer normalen Schwangerschaft, es besteht jedoch das Risiko einer Eileiterschwangerschaft.

Mittels transvaginalem Ultraschall lassen sich Flüssigkeitsansammlungen im Unterbauch erkennen, die mit entzündlichen Prozessen innerer Organe (Absonderung von Exsudat in die Beckenhöhle) oder dem Aufbrechen von mit flüssigem Sekret gefüllten Zystenformationen einhergehen.

Innerhalb von 2-3 Tagen nach dem Eisprung (13 bis 15 Tage) kann eine kleine Menge Flüssigkeit in der Höhle hinter der Gebärmutter nachgewiesen werden, was als völlig normal gilt. In anderen Perioden weist das Auftreten von Flüssigkeit in der Nähe der Gebärmutter auf infektiöse Prozesse im Organ hin.

Transvaginaler Ultraschall der Eierstöcke wird bei entzündlichen Erkrankungen des Organs, in dem zukünftige Eizellen reifen, und bei starken Schmerzen im Unterbauch (sofern diese nicht mit der Menstruation verbunden sind) verschrieben. Dieselbe Untersuchung ist relevant, wenn der Verdacht auf eine Zyste oder Eierstockkrebs besteht. In diesen Fällen stellt der Arzt, der die Ultraschalluntersuchung durchführt, eine Vergrößerung des Eierstocks, ein Gewebeödem, eine Deformation der Organkonturen (bei Neoplasien) und das Vorhandensein von Flüssigkeit in den Neoplasien (bei einer Eierstockzyste) fest.

Die vaginale Ultraschalldiagnostik ermöglicht den Nachweis pathologischer Veränderungen in der Gebärmutter, die mit bösartigen Neubildungen im Schwangerschaftsorgan einhergehen. Beispielsweise kann sich sowohl während als auch nach der Auflösung der Schwangerschaft ein Tumor aus Epithelzellen im embryonalen Teil der Plazenta (Chorion) in der Gebärmutter bilden. Ein solcher Tumor wird Chorionepitheliom genannt. Seltener findet sich der Tumor nicht im Gebärmutterkörper, sondern am Gebärmutterhals oder an den Eierstöcken. Er kann Blutgefäße zerstören und schnell in verschiedene lebenswichtige Organe metastasieren.

Das Echogramm zeigt in diesem Fall eine Vergrößerung der Gebärmutter (ihres Gebärmutterhalses oder Eierstocks), da der Tumor schnell wächst, der Tonus der Organmuskulatur abnimmt und sie weich und ungleichmäßig wird. Die Form des Organs verändert sich, es treten Beulen auf, die für einen gesunden Zustand nicht typisch sind.

Eine weitere gefährliche Pathologie der frühen Schwangerschaft ist die Blasenmole. Die Pathologie ist gekennzeichnet durch eine pathologische Proliferation der Chorionzotten mit Blasenbildung an ihren Enden, das Eindringen des Tumors in die tiefen Schichten des Myometriums und die Zerstörung des Gebärmuttergewebes. In diesem Fall wird der fetale Tod in einem frühen Entwicklungsstadium beobachtet, sowohl bei vollständiger als auch bei partieller Blasenmole. Die Gebärmutter wächst jedoch weiter, allerdings nicht das Organ selbst, sondern der bösartige Tumor, der sie befallen hat.

Transvaginaler Ultraschall zeigt Unebenheiten des Gebärmuttergewebes (eine dichte Masse mit Einschlüssen ungewöhnlich weicher Bereiche), das Vorhandensein kleiner zystischer Formationen und großer Zysten an den Eierstöcken. Die Größe der Gebärmutter entspricht nicht dem Gestationsalter, und der Fötus ist darin möglicherweise nicht mehr nachweisbar.

Es ist sehr wichtig, den Tumor so früh wie möglich zu erkennen, wenn der Verdacht auf einen intrauterinen Fruchttod besteht. Schließlich bedeutet eine Fehlgeburt in diesem Fall nicht das Verschwinden des Tumors, und die Frau ist in ernsthafter Gefahr.

Vorbereitung

Transvaginaler Ultraschall ist eine sehr informative Methode zur Diagnose verschiedener Erkrankungen der Beckenorgane bei Frauen, die es ermöglicht, Abweichungen von der Norm im Anfangsstadium der Erkrankung zu erkennen. Der Eingriff selbst ist weder für den Arzt noch für die Patientin schwierig. Er ist schnell und in den meisten Fällen schmerzfrei durchgeführt.

Ein weiterer Vorteil dieser diagnostischen Untersuchung ist der Verzicht auf eine spezielle Vorbereitung. Beispielsweise erfordert die Untersuchung der Blase und anderer Beckenorgane mit der abdominalen Methode die vorherige Aufnahme einer großen Menge Flüssigkeit. Die Diagnostik erfolgt bei möglichst voller Blase (basierend auf dem Prinzip der Echoortung in der Navigation), was nicht sehr komfortabel ist. Während des Eingriffs verspürt der Patient gewisse Unannehmlichkeiten aufgrund des unwiderstehlichen Verlangens, die Blase zu entleeren, wenn sich der Sensor entlang der Blase bewegt und auf den Bauch drückt.

Bei der transvaginalen Untersuchung der Beckenorgane ist kein Füllen der Blase erforderlich, da der Sensor direkten Kontakt mit den zu untersuchenden Organen hat und die Ultraschallwellen durch die Luft hindurchtreten und von den inneren Organen reflektiert werden, wodurch das gewünschte Bild auf dem Bildschirm entsteht. Die Patientin kann sogar gebeten werden, vor dem Eingriff auf die Toilette zu gehen, um die Blase zu entleeren.

Eine weitere Voraussetzung für hochwertigen transvaginalen Ultraschall ist das Fehlen von Gasen im Darm, die die Informationen über die Größe der Organe verfälschen. Wenn eine Frau unter erhöhter Gasbildung leidet, was häufig bei Magen-Darm-Erkrankungen auftritt, wird am Tag vor dem Eingriff (einige Tage davor) vom Verzehr von Lebensmitteln abgeraten, die Blähungen verursachen können (rohes Gemüse und Obst, Gebäck, fermentierte Milchprodukte). Einige Medikamente wie Aktivkohle, Smecta, Espumisan usw. helfen ebenfalls bei der Bewältigung von überschüssigen Gasen im Darm.

Was die Darmfüllung betrifft, empfiehlt es sich, diesen vorher auf natürliche Weise und ohne Einläufe zu entleeren.

Es wird empfohlen, am Tag vor der Untersuchung nur schwangeren Frauen zu trinken, deren Ultraschall mit einer teilweise gefüllten Blase durchgeführt wird. Dazu reicht es aus, eine Stunde vor dem Eingriff ein paar Gläser Wasser zu trinken.

In Notfallsituationen wird keine Vorbereitung auf den Eingriff durchgeführt, auch wenn dies die Genauigkeit der Untersuchungen beeinträchtigt, die anschließend wiederholt werden müssen, wenn sich der Zustand des Patienten stabilisiert.

Was müssen Sie zur transvaginalen Ultraschalluntersuchung mitnehmen? Nichts außer Überschuhen und einer Windel oder einem Handtuch, das Sie auf der Couch unter sich legen müssen.

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine transvaginale Untersuchung? Wenn nur die inneren Geschlechtsorgane einer Frau untersucht werden müssen, empfehlen Ärzte, den Eingriff am 5., 6. oder 7. Tag des Menstruationszyklus (unmittelbar nach dem Ende der Menstruation am 2. oder 3. Tag) durchzuführen, wenn die Dicke des Endometriums durchschnittliche Werte aufweist und seine Sekretion minimal ist und die Untersuchungsergebnisse nicht beeinflusst. Routinediagnostik ist grundsätzlich bis zum 10. Zyklustag zulässig.

Etwa zwischen dem 12. und 14. Tag findet der Eisprung statt, wonach sich der Körper der Frau aktiv auf die Empfängnis vorbereitet, was natürlich zu verschiedenen physiologischen Veränderungen im gynäkologischen Bereich führt.

Bei Verdacht auf Endometriose der Gebärmutter empfiehlt es sich übrigens, die Untersuchungen in dieser Zeit, also in der zweiten Hälfte des Menstruationszyklus, durchzuführen. Ärzte bevorzugen es außerdem, die Durchgängigkeit der Eileiter am 24.-28. Zyklustag (also vor der Menstruation) zu untersuchen.

Wird eine Frau mit Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert, erfolgt die Untersuchung unabhängig von der Phase des Menstruationszyklus dringend.

Die Frage, ob transvaginaler Ultraschall während der Menstruation durchgeführt werden kann, ist bejahend. Darüber hinaus kann eine solche Untersuchung sogar nützlich sein, da sie hilft, zystische Formationen in den Eierstöcken zu identifizieren. Obwohl die Menstruation keine Kontraindikation für den transvaginalen Ultraschall darstellt, verschreiben Ärzte lieber einen anderen Zeitpunkt für die Diagnose, wenn keine Menstruation eintritt. Schließlich kann auch Blut in der Gebärmutter und den Eileitern ein pathologisches Symptom sein.

Bei der Planung einer Schwangerschaft und der Behandlung entzündlicher Erkrankungen der Beckenorgane kann die Untersuchung mehrmals während eines Menstruationszyklus verordnet werden. Dies ermöglicht es, den Prozess der Follikelbildung und des Follikelwachstums zu verfolgen (Diagnostik kann im Abstand von 3-4 Tagen, beispielsweise am 5., 9., 12. und 15. Tag, verordnet werden). Bei entzündlichen Erkrankungen hilft eine solche serielle Untersuchung, die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen.

Technik transvaginaler Ultraschall

Die Ultraschalluntersuchung der Beckenorgane mittels transvaginaler Methode erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird der Patientin der Ablauf der Untersuchung und die Durchführung erklärt. Anschließend wird sie gebeten, sich unterhalb der Taille vollständig auszuziehen, eine Windel anzuziehen und sich auf dem Rücken auf die Liege zu legen (die Verwendung eines gynäkologischen Stuhls ist zulässig). Die Beine sollten gespreizt und an den Knien gebeugt sein, sodass die Füße näher an das Gesäß gelangen.

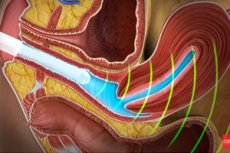

Das transvaginale Ultraschallgerät, ein Sensor, der mit einem Computermonitor verbunden ist, wird direkt in die Vagina eingeführt und zwar bis zum Gebärmutterhals. Alles Weitere wird mithilfe reflektierter Ultraschallwellen untersucht.

Die Transvaginalsonde, auch Transducer genannt, ist kein Einweggerät. Sie wird bei vielen Frauen zur Untersuchung verwendet, lässt sich aber nicht effektiv desinfizieren. Zum Schutz der Frau und des Geräts wird vor der Anwendung ein neues Kondom über die Sonde gezogen.

Auf das Kondom wird eine kleine Menge eines speziellen Gels aufgetragen, das das Gleiten des Geräts in der Vagina erleichtert und für eine bessere Passage der Ultraschallwellen sorgt.

Was ist ein Transducer? Es handelt sich um einen Kunststoffstab mit einer Länge von 12 cm und einem Durchmesser von maximal 3 cm. Am äußeren Ende des Stabes befindet sich ein Kanal für eine Nadel, mit der bei Krebsverdacht eine Biopsie durchgeführt werden kann.

In der Vagina kann sich der Sensor je nach untersuchtem Organ in verschiedene Richtungen bewegen. Da der Schallkopf flach eingeführt wird, verspüren Patientinnen keine Schmerzen, außer bei schweren Entzündungen oder schmerzhaften Neubildungen. Sollten während des Eingriffs Beschwerden auftreten, ist dies dem Arzt, der den Ultraschall durchführt, mitzuteilen.

Die Dauer einer vaginalen Ultraschalluntersuchung kann in verschiedenen Situationen zwischen 5 und 20 Minuten variieren, sodass den Patientinnen in den meisten Fällen nicht einmal Zeit bleibt, richtig Angst zu bekommen.

Transvaginaler Ultraschall ermöglicht eine genauere Beurteilung der Größe des Gebärmutterkörpers und des Gebärmutterhalses, der Eierstöcke, der Eierstockfollikel, der Lage und Struktur der Organe, der Austrittsstellen der Eileiter und ihrer Füllung, des quantitativen Verhältnisses reifer Follikel zu denen im embryonalen Stadium sowie des Vorhandenseins von freier Flüssigkeit im Becken. In diesem Fall liefert die Untersuchung des Abdomens vagere Ergebnisse, was es nicht erlaubt, die Krankheit im Frühstadium zu erkennen. Zu diesem Zweck wird jedoch die präventive Diagnostik gynäkologischer Erkrankungen durchgeführt.

Kontraindikationen für das Verfahren

Transvaginaler Ultraschall kann als Verfahren bezeichnet werden, das fast keine besondere Vorbereitung erfordert. Und das alles, weil es extrem einfach und sicher ist. Vielleicht aus diesem Grund gibt es für diese Art der diagnostischen Untersuchung innerer Organe fast keine Kontraindikationen.

Trotz der geringen Einführtiefe des Schallkopfes stellt das Jungfernhäutchen eine zusätzliche Barriere dar und kann während des Eingriffs beschädigt werden. Bei Jungfrauen wird kein transvaginaler Ultraschall durchgeführt. Optional kann eine transrektale Untersuchung oder sogar eine abdominale Diagnostik verordnet werden, wenn keine Abklärung der Größe und Struktur der Organe erforderlich ist.

Bei Adipositas Grad 2 und 3 kann der transvaginale Ultraschall, je nachdem welches Organ untersucht wird, auch durch die Diagnostik über den Enddarm ersetzt werden.

Während der Schwangerschaft wird in der Regel bis zur 14. Woche transvaginaler Ultraschall verordnet. Dies ist eine sichere Untersuchung sowohl für die werdende Mutter als auch für den Fötus in ihrem Mutterleib. Denn im Gegensatz zu Röntgenstrahlen können Schallwellen keine Genmutationen auslösen und zu verschiedenen Entwicklungsstörungen beim Kind führen.

Im zweiten und dritten Schwangerschaftstrimester wird eine solche Untersuchung nicht durchgeführt, um bei der Patientin keine vorzeitigen Wehen durch Manipulationen in der Nähe der Gebärmutter auszulösen, die deren Kontraktion stimulieren können, und nicht aufgrund der negativen Auswirkungen des Ultraschalls. Transperitoneale oder abdominale Ultraschalluntersuchungen bei Schwangeren können bis zur Geburt ohne Folgen durchgeführt werden.

Und noch etwas. Wenn eine Frau eine Latexallergie hat, muss sie den Arzt vor dem Eingriff darüber informieren, damit sie später nicht mit verschiedenen Erscheinungsformen allergischer Reaktionen konfrontiert wird.

[ 6 ]

[ 6 ]

Komplikationen nach dem Eingriff

Transvaginaler Ultraschall gilt aus gutem Grund als relativ sicheres Verfahren, da Komplikationen danach nur in seltenen Fällen möglich sind, wenn Kontraindikationen nicht berücksichtigt werden. Beispielsweise kann eine Frau bei einer Latexallergie später Juckreiz in der Vagina verspüren, was die Einnahme von Juckreizstillern und Antihistaminika erforderlich macht.

Während der Untersuchung wird die Patientin gebeten, sich zu entspannen. Dadurch erhält der Arzt freien Zugang zu den inneren Organen durch die Vagina und kann das Gerät frei im Körper der Patientin bewegen. Allerdings können sich nicht alle Frauen entspannen, was zu Mikroschäden an der Schleimhaut der weiblichen Geschlechtsorgane außen und innen führt. Blutungen nach transvaginalem Ultraschall sind meist dieser Grund.

Dieses Symptom tritt häufiger bei Schwangeren auf. Wenn die werdende Mutter nach einer transvaginalen Ultraschalluntersuchung rosa oder braunen Ausfluss aus ihrer Unterwäsche bemerkt, ohne dass nennenswerte Schmerzen oder Beschwerden auftreten, besteht kein Grund zur Sorge. Dies ist eine häufige Situation bei Schwangeren, die dazu neigen, die Gefahr zu übertreiben. Ein Arztbesuch ist nur dann angebracht, wenn der Ausfluss länger anhält, stärker wird und mit Schmerzen im Unterbauch, Blutflecken auf der Unterwäsche, Rückenschmerzen usw. einhergeht.

Was Schmerzen betrifft, sollten diese nach dem Eingriff idealerweise nicht mehr auftreten. Leichte Beschwerden im Unterbauch bei Schwangeren können mit einem erhöhten Uterustonus verbunden sein, der sich jedoch innerhalb kurzer Zeit wieder normalisieren sollte. Geschieht dies nicht, treten bohrende Schmerzen im Unterbauch und im unteren Rücken auf, die auf einsetzende Wehen, blutigen Ausfluss und andere ungünstige Symptome hinweisen. Rufen Sie sofort einen Krankenwagen und fahren Sie ins Krankenhaus, um die Wehen zu stoppen.

Grundsätzlich stellt die beschriebene Situation nach transvaginalem Ultraschall eher eine Ausnahme dar und deutet darauf hin, dass die Untersuchung länger als 12–14 Wochen durchgeführt wurde oder andere, nicht mit dem Eingriff zusammenhängende Abweichungen im Schwangerschaftsverlauf vorliegen. Theoretisch könnte eine solche Situation auch auf die Inkompetenz des diagnostizierenden Arztes hinweisen, was in dieser Situation unwahrscheinlich ist.

Schmerzen nach transvaginalem Ultraschall treten am häufigsten vor dem Hintergrund bestehender entzündlicher Erkrankungen auf. In diesem Fall kann eine Frau sowohl während als auch nach dem Eingriff Beschwerden verspüren. Die Bewegungen des Sensors können jedoch das erkrankte Organ stören, was anschließend zu Schmerzen oder Pulsieren im Unterbauch führt.

Aufgrund von Bluthochdruck und Angst vor dem Eingriff verspüren manche Frauen nicht nur Magen-, sondern auch Kopfschmerzen. In diesem Fall ist es notwendig, den Druck sowohl vor dem Eingriff als auch gegebenenfalls nach den Manipulationen zu stabilisieren.

Schmierblutungen nach transvaginalem Ultraschall bei Frauen, die nicht planen, Mutter zu werden, sind sehr selten und gehen wiederum mit Mikroschäden der Schleimhaut oder einer Biopsie in einem stark durchbluteten Bereich einher. Übrigens wird nach einem solchen Eingriff häufig ein früherer Menstruationsbeginn beobachtet. Daran ist nichts Schlimmes, aber es lohnt sich dennoch, einen Arzt aufzusuchen, zumindest um Menstruationsausfluss von Blutungen zu unterscheiden (insbesondere wenn der Blutausfluss mit Schmerzen einhergeht, die vorher nicht beobachtet wurden).

Eine Frau (schwanger oder nicht) sollte vorsichtig sein, wenn sie neben Schmerzen und braunem (rotem, rosa) Ausfluss auch Fieber hat. Dies deutet höchstwahrscheinlich auf eine Infektion hin. Dabei geht es weniger um sexuell übertragbare Infektionen als vielmehr um die bekannten Staphylokokken, Streptokokken, E. coli und andere Vertreter der opportunistischen Mikroflora. Ein Kondom sollte vor schwereren Infektionen schützen. Ein Arztbesuch ist jedoch in jedem Fall obligatorisch.

Übrigens ist es sehr wichtig, dass der Arzt vor der Untersuchung ein neues Kondom über den Sensor stülpt und ihn nicht einfach mit einer Desinfektionslösung abwischt. Dies gilt als Verstoß gegen die etablierten Standards für die Durchführung transvaginaler Ultraschalluntersuchungen. Darüber hinaus können neben opportunistischer Mikroflora auch schwerwiegendere Infektionen wie HIV- oder Hepatitis-Viren auf dem Sensor verbleiben, insbesondere wenn bei früheren Patientinnen keine vorherige Untersuchungsvorbereitung erfolgte. Transvaginaler Ultraschall ohne Kondom setzt Frauen dem Risiko einer Infektion mit gefährlichen, schwer behandelbaren Erkrankungen aus. Dies ist die Meinung von Spezialisten auf dem Gebiet der Epidemiologie und nicht von gewöhnlichen Patienten, die Panik verbreiten.

Idealerweise sollte vor einer vaginalen Untersuchung ein Abstrich der Mikroflora entnommen werden, damit der Arzt weiß, womit er es zu tun hat. Dies kann in Zukunft hilfreich sein und die Diagnose klären, die auf der Grundlage der Ergebnisse des transvaginalen Ultraschalls gestellt wird, der auf einem speziellen Formular ausgedruckt ist.

Pflege nach dem Eingriff

Viele Frauen beeilen sich nach einer gynäkologischen Untersuchung oder einem transvaginalen Ultraschall aus Angst vor einer Infektion, ernsthafte Hygienemaßnahmen, sogenannte Spülungen, durchzuführen. Die Wirksamkeit solcher Verfahren in diesen Situationen ist nicht belegt. Darüber hinaus können Spülungen in manchen Fällen sogar schädlich sein, zumal sie nicht unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden.

Die inneren weiblichen Geschlechtsorgane sind so konzipiert, dass sie sich selbst von Infektionen und Schmutz reinigen können. Dies wird auch durch die nützliche Mikroflora der Vagina erleichtert, die durch die Spülung gründlich ausgewaschen wird und so inaktiven pathogenen Mikroorganismen und Pilzen die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln. Letztendlich kann sich herausstellen, dass die Ursache für die Infektion der inneren weiblichen Geschlechtsorgane nicht die transvaginale Ultraschalluntersuchung selbst war, sondern die vorbeugenden Maßnahmen, die die Patientin ohne ärztliche Verschreibung ergriffen hat.

Welche hygienischen und medizinischen Verfahren nach der Ultraschalldiagnostik und -diagnose durchzuführen sind, sollte vom behandelnden Arzt verordnet werden. Gleiches gilt für die Einnahme von Medikamenten.

Bewertungen

Die Meinungen von Patientinnen, die sich einer transvaginalen Ultraschalluntersuchung unterzogen haben, stimmen darin überein, dass diese Untersuchung bei gynäkologischen Erkrankungen aussagekräftiger ist als die übliche Bauchdiagnostik. Erst die vaginale Untersuchung ermöglicht es Ihnen, die Pathologie von innen zu betrachten und den Grad der Organschädigung zu beurteilen, was eine genauere Diagnose ermöglicht.

Es ist klar, dass vieles von der Professionalität des Arztes und seinen Fähigkeiten im Umgang mit Spezialgeräten abhängt. Nur ein unqualifizierter Arzt kann bei voller Sichtbarkeit und ohne Zeitlimit einen Fehler machen. Zwar kann auch ein falsch festgelegter Untersuchungszeitpunkt eine gewisse Rolle spielen. Nicht umsonst werden bestimmte Phasen des Menstruationszyklus bezeichnet, in denen für jede Pathologie eine spezifische Untersuchung erforderlich ist.

Frauen sehen den Vorteil des Eingriffs in seiner Schmerzlosigkeit. Natürlich können gewisse Beschwerden bestehen bleiben, aber hier spielt der psychologische Faktor eine noch größere Rolle als objektive Empfindungen.

Wer bereits Erfahrung mit der Ultraschalluntersuchung des Abdomens bei voller Blase hat, wird das Fehlen einer kleinen Harninkontinenz bei einer transvaginalen Untersuchung zu schätzen wissen. Und glitschiges, kaltes Gel am Körper zieht kaum jemanden an, und bei einem vaginalen Ultraschall ist es nicht nötig, es aufzutragen.

Über die Sicherheit der Ultraschalldiagnostik mit einem Vaginalsensor gehen die Meinungen auseinander. Vor allem beunruhigt eine solche Studie schwangere Frauen, die Angst vor einer Fehlgeburt haben. Die Praxis zeigt jedoch, dass transvaginaler Ultraschall im Frühstadium keine Gefahr darstellt, wenn er sehr sorgfältig und professionell durchgeführt wird.

Die Gefahr einer Infektion durch einen Vaginalsensor ist bei der Verwendung von Einwegkondomen vollständig ausgeschlossen. Anders verhält es sich, wenn Ärzte die Anforderungen für den Eingriff nicht einhalten und an Schutzausrüstung sparen, indem sie auf Desinfektion mit Antiseptika setzen. Hier haben Frauen zu Recht Angst, denn das Risiko einer gefährlichen Infektion bleibt bestehen, wenn sie die Verwendung von Kondomen verweigern.

Grundsätzlich gibt es nicht so viele Bewertungen über das Fehlen eines Kondoms auf dem Sensor und das Auftreten verdächtiger Symptome (ziehende Schmerzen im Unterbauch, vaginaler Juckreiz) und Ausfluss nach dem Eingriff. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, da Sie die Untersuchung aufgrund fehlender Materialien (in diesem Fall eines Kondoms) jederzeit ablehnen können. Gehen Sie in eine andere Klinik, in der die Patientenversorgung optimal ist.

Was die Kosten des Verfahrens betrifft, so kann man sagen, dass die meisten Patientinnen es als kostengünstig und durchaus erschwinglich empfinden. Darüber hinaus ermöglichen die Ergebnisse des transvaginalen Ultraschalls einen sofortigen Beginn einer wirksamen Behandlung, ohne an der Diagnose zu zweifeln. Und wenn man bedenkt, dass man sich mit einer solchen Diagnostik auch schon im frühesten Stadium über die gute Nachricht einer lang ersehnten Schwangerschaft freuen kann, verdoppelt sich der Wert.