Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

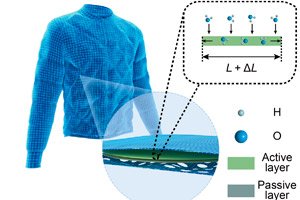

„Eine Jacke, die beim Schwitzen schlanker wird“: Bakterielle Zellulose bringt Kleidung bei, die Wärme selbst zu regulieren

Zuletzt überprüft: 18.08.2025

">

">Science Advances beschrieb einen „intelligenten“ warmen Stoff, dessen Füllung aus natürlicher Bakterienzellulose besteht, die auf Schwitzen reagiert: Bei Feuchtigkeit am Körper wird das Material automatisch dünner, bei Trockenheit wird es wieder bauschig und speichert die Wärme. Beim Prototyp änderte sich die Dicke von etwa 13 mm (trocken) auf 2 mm (feucht). Die Grundidee besteht darin, die Dauer des thermischen Komforts ohne Elektronik und Batterien zu verlängern.

Hintergrund

Was haben Sie zuvor versucht:

- Phasenwechselmaterialien (PCMs) in Mikrokapseln „schlucken“ Wärme beim Schmelzen und geben sie bei der Kristallisation frei, arbeiten jedoch in einem engen Temperaturfenster und reagieren schlecht auf echtes Schwitzen.

- Strahlungsgewebe auf Basis von nanoporösem Polyethylen (NanoPE) lassen die thermische IR-Strahlung des Körpers durch und sorgen so für eine passive „Strahlungskühlung“. Dabei handelt es sich jedoch im Wesentlichen um einen Kanal zur Ableitung und nicht um eine „Selbstregulierung der Isolierung“ beim Schwitzen.

- Feuchtigkeitsaktuatoren/hygromorphe Stoffe verändern bei steigender Luftfeuchtigkeit ihre Form/Poren und erweitern so die „Komfortzone“ ohne Drähte – die Richtung setzt sich schnell durch.

- Das Problem, das „intelligente“ Stoffe lösen. Der thermische Komfort der Kleidung nimmt bei schnellen Aktivitätsänderungen ab: Überhitzung und Schwitzen bei Anstrengung, Unterkühlung durch eine feuchte Schicht beim Anhalten. Daher haben sich in den letzten Jahren adaptive Thermo-/Feuchtigkeitstextilien rasant entwickelt, die den Wärmeaustausch ohne Batterien und komplexe Elektronik regulieren. Studien betonen den Schlüsselfaktor – das dynamische Wärme- und Feuchtigkeitsmanagement auf Faser-/Stoffschichtebene.

- Warum Feuchtigkeit/Schweiß der beste „Auslöser“ ist. Schweiß ist der wichtigste schnelle Indikator für Überhitzung: Sobald die lokale Luftfeuchtigkeit steigt, muss das System den Wärmewiderstand reduzieren (weniger „Aufblähung“/Luftkammern) und die Verdunstung erhöhen; wenn er austrocknet, muss die Isolierung wiederhergestellt werden. Daher die Idee von Materialien, die automatisch auf Feuchtigkeit reagieren, nicht auf die Außentemperatur. Das spart Energie und vermeidet sperrige Elektronik.

- Was ist bakterielle Cellulose und warum ist sie vielversprechend? BC ist ein Biopolymer, das von Essigsäurebakterien ( Komagataeibacter ) „gezüchtet“ wird: Es bildet ein nanofibrilläres Netzwerk mit hoher Wasserkapazität, Festigkeit, Luftdurchlässigkeit und Biokompatibilität. In der Textil-/Materialwissenschaft wird BC wegen seiner Feuchtigkeitsempfindlichkeit und der nachhaltigen Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen geschätzt.

- Eine wissenschaftliche Lücke, die ein neuer Artikel schließt. Die meisten passiven Lösungen leiten Wärme entweder ab (radiativ) oder puffern sie (PCM), wobei sie nur unzureichend berücksichtigen, dass die Feuchtigkeit selbst die Isolierung „umschalten“ sollte. Die Arbeit in Science Advances verwendet die BC-Schicht als „Herz“ warmer Kleidung, die durch Schweiß dünner wird (weniger Luft → weniger Isolierung) und sich nach dem Trocknen wieder glättet – das heißt, sie baut eine selbstregulierende Wärmedämmung basierend auf der Körperfeuchtigkeit auf.

- Praxiskontext: Wo passt das hinein? Der Trend geht zu passiven Bio- und Polymersystemen, die das „Komfortfenster“ ohne Energieaufwand des Nutzers erweitern. Daneben gibt es hygromorphe Aktoren der neuen Generation (die eine spürbare Erweiterung der Komfortzone ermöglichen) und Strahlungskühlung auf Zellulose-/Biobasis – BC passt gut in diesen „grünen“ Zweig des persönlichen Wärmemanagements.

- Praktische Auswirkungen für die Industrie: Wenn die feuchtigkeitsregulierte „Fülligkeit“ der BC-Isolierung in Tragetests (Waschen, Tragen, Geruch, Ansprechschwelleneinstellung) bestätigt wird, verfügen Hersteller über eine skalierbare, biobasierte Füllung für Winter-/Aktivschichten – mit weniger Überhitzung unterwegs und weniger Frösteln im Ruhezustand. Dies ist eine Ergänzung, nicht eine Konkurrenz zu Strahlungs- und PCM-Lösungen: Sie können in Mehrschichtsystemen kombiniert werden.

So funktioniert es

- Die Füllung aus bakterieller Zellulose (BC) ist ein natürliches „Netz“ aus Nanofibrillen, die von harmlosen Bakterien (bekannt vom Teepilz/Kombucha) produziert werden. Diese Membran ist leicht, langlebig, atmungsaktiv und hydrophil – sie „spürt“ Feuchtigkeit perfekt.

- Wenn Sie anfangen zu schwitzen, steigt die lokale Luftfeuchtigkeit unter der Kleidung, die Faserschicht verliert ihre „Aufgedunsenheit“ und flacht ab – weniger Luft im Inneren → weniger Isolierung → der Körper verliert leichter überschüssige Wärme. Sobald Sie austrocknen, richtet sich die Struktur wieder auf und bietet dank der Luft zwischen den Fasern wieder eine hohe Wärmedämmung. Es handelt sich um einen einfachen passiven Mechanismus, der auf Feuchtigkeit und nicht auf Elektronik basiert.

Was die Autoren zeigten

- Anpassung an Schweiß und Feuchtigkeit. Unter trockenen Bedingungen behält das Material eine maximale Dicke von ~13 mm bei und verdünnt sich bei hoher Luftfeuchtigkeit (Schwitzsimulation) auf ~2 mm. Dank dieser „variablen Dicke“ verlängert der Prototyp die Dauer des thermischen Komforts im Vergleich zu herkömmlichem warmem Gewebe erheblich, insbesondere beim Wechsel des Modus „Ruhe → Belastung“.

- Das Prinzip ist skalierbar. Die Autoren betonen, dass die „Füllung“ in unterschiedliche Kleidungsstücke – vom Futter bis zur Isolationsschicht – eingenäht und an das jeweilige Klima/die jeweilige Belastung angepasst werden kann.

Warum ist das überhaupt notwendig?

Klassische warme Kleidung ist ein Kompromiss: Je wärmer die Schicht, desto höher das Risiko von „Überhitzung und Schwitzen“ und anschließender Unterkühlung durch die nasse Unterwäsche „Mini-Sauna“. Textilien, die die Isolierung beim Schwitzen schwächen und beim Trocknen wiederherstellen, helfen, die „goldene Mitte“ ohne unnötige Reißverschlüsse, Ventile und Batterien zu halten. Feuchtigkeit spielt eine Schlüsselrolle im menschlichen Wärmemanagement (Wärme wird durch Verdunstung abgeführt), daher lernen „intelligente“ Stoffe zunehmend, gezielt auf Feuchtigkeit/Nässe zu reagieren.

Wie unterscheidet es sich von anderen intelligenten Stoffen?

- Keine Elektronik. Im Gegensatz zu aktiven Systemen (Thermoelemente/Softrobotik) kommt es hier auf die reine Physik des Materials an: nass → dünner, trocken → dicker. Es ist einfacher, günstiger und potenziell langlebiger.

- Keine „Ventile“, sondern „Fülle“. Bisher wurden Stoffe mit Feuchtigkeitsventilen/Poren oder mit Ziehharmonika-Dicke auf Polymereinlagen angeboten. Jetzt übernimmt die natürliche Bakcellulose, die bereits in medizinischen Verbänden und „grünen“ Textilien bekannt ist, die Rolle des „Ziehharmonikas“.

- Öko-Potenzial. Bakterielle Zellulose ist biokompatibel und biologisch abbaubar, kann ohne Baumwolle und Öl angebaut werden und ihre Produktion entspricht dem aktuellen Trend zu nachhaltigen Materialien.

Wo dies nützlich sein kann

- Winter in der Stadt und „Büro-Straße-U-Bahn“. Aktivitäts- und Klimawechsel „werfen“ den Körper weniger in Hitze/Kälte – der Komfort „hält“ länger an.

- Berg-/Laufaktivitäten. Während des Aufstiegs/Laufs lüftet das Gewebe und bei einer Pause isoliert es wieder.

- Feld- und Produktionsbedingungen. Je weniger bewegliche Teile und Elektronik, desto zuverlässiger. (Plus Plus für das geringe Gewicht und die „Atmungsaktivität“ des Tarierjackets.)

Einschränkungen

Es handelt sich hierbei noch um eine wissenschaftliche Entwicklung und einen Prototypen, der noch im Alltag getestet werden muss:

- Haltbarkeit und Waschbarkeit (mehrere Zyklen von Benetzung und Trocknung, „Trockenreinigung des Lebens“),

- Hautkomfort und Geruchsbildung bei längerem Tragen,

- Festlegen der Reaktionsschwellenwerte für unterschiedliche Klima-/Schwitzprofile,

- Kosten und Skalierung des Anbaus von Backzellulose zu Stoffrollen. Zum Vergleich: Der Bereich der „thermoregulierenden“ Stoffe wächst aktiv, aber nur ein Teil der Ideen erreicht den Massenmarkt.

Abschluss

„Kleidung, die sich an Schweiß anpasst“ ist die logische Fortsetzung einer jahrzehntelangen Suche nach feuchtigkeits- und temperaturempfindlichen Textilien. Ein neuer Artikel in Science Advances ergänzt das Forschungsfeld um natürliche Bakterienzellulose als „Herzstück“ der adaptiven Isolierung und zeigt eine große Amplitude der Dickenänderung (13 → 2 mm) bei gleichzeitiger Erhöhung der thermischen Komfortzeit – ganz ohne Kabel und Sensoren.

Quelle: Schweißempfindliche adaptive warme Kleidung, Science Advances (AAAS), 2025. DOI: 10.1126/sciadv.adu3472