Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

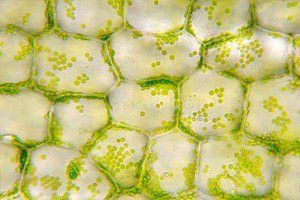

Mehr als „Grün“: Wie Chlorophyll und seine Derivate bei Diabetes helfen können

Zuletzt überprüft: 23.08.2025

">

">Die Fachzeitschrift Nutrients veröffentlichte eine Übersichtsarbeit von Wissenschaftlern der Universität Padua (Italien), die Daten darüber sammelten und strukturierten, wie Chlorophyll – der grüne Pflanzenfarbstoff – und seine Derivate die Blutzuckerkontrolle und die damit verbundenen Mechanismen bei Diabetes potenziell beeinflussen. Die Autoren zeigen, dass die Effekte nicht nur durch antioxidative „Unterstützung“ auftreten, sondern auch über den Verdauungstrakt, die Mikrobiota, die Hemmung kohlenhydratspaltender Enzyme, die Modulation des Inkretinsystems und sogar die „insulinähnliche“ Wirkung einzelner Moleküle.

Hintergrund der Studie

Diabetes mellitus Typ 2 ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der neben Hyperglykämie auch Insulinresistenz, leichte Entzündungen und oxidativer Stress eine Schlüsselrolle spielen. Vor dem Hintergrund der Standardpharmakotherapie wächst das Interesse an Nährstoffen, die die frühen Glieder der Pathogenese „erfassen“ könnten – vor allem im Darm, wo der Großteil der postprandialen glykämischen Anstiege und Inkretinsignale gebildet wird. Genau hier kommen Chlorophyll und seine Derivate zum Einsatz: Eine Übersichtsarbeit in Nutrients systematisiert Daten darüber, wie „grüne“ Moleküle den Kohlenhydratstoffwechsel und verwandte Stoffwechselwege sanft beeinflussen können, ohne direkt in den Insulinrezeptor einzugreifen.

Chlorophyll ist ein alltäglicher Lebensmittelfarbstoff aus dunkelgrünem Gemüse und Algen. Die EFSA-Bewertung europäischer Menüs gibt eine durchschnittliche Aufnahme von etwa 207 mg „grünem“ Chlorophyll pro Tag für Erwachsene an, wobei zwischen den Ländern große Unterschiede bestehen. Die systemische Bioverfügbarkeit von natürlichem Chlorophyll ist jedoch gering, wobei die Produkte seiner Umwandlung im Verdauungstrakt – Phäophytine/Pyropheophytine und Phäophorbid – eine bedeutende Rolle spielen. Dies erklärt den Fokus auf lokale „intestinale“ Mechanismen und das Interesse an Formulierungen (z. B. Mikrokapseln), die aktive Formen im Darmlumen behalten.

Die mechanistische Logik umfasst mehrere Zweige. Erstens die Hemmung von Enzymen, die Kohlenhydrate spalten: Chlorophyllderivate (Phäophorbid a, Phäophytin a, Pyropheophytin a) hemmen α-Amylase und α-Glucosidase und gleichen so die postprandiale Glykämie aus. Zweitens die Inkretinachse: In einer Reihe von Studien reduzierten Chlorophyllextrakte die DPP-4-Aktivität, was theoretisch endogenes GLP-1 unterstützt (ein wichtiger Kreislauf in der modernen Diabetologie). Drittens tauchen Daten zu insulinähnlichen Wirkungen von Phäophorbid a auf – erhöhter Glukosetransport durch GLUT1/GLUT4 in zellulären und präklinischen Modellen. Und schließlich wurden auf systemphysiologischer Ebene antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen „grüner“ Porphyrine beschrieben, die die metabolische Wirkung ergänzen.

Trotz allen Potenzials befindet sich das Forschungsgebiet noch in einem frühen Stadium: Ein erheblicher Teil der Grundlagenforschung erfolgt in vitro und präklinisch. Für klinische Empfehlungen sind randomisierte kontrollierte Studien mit strengen Endpunkten (postprandiale Glykämie, HbA1c, Inkretinmarker) und Vergleiche mit Standards (Acarbose, DPP-4-Hemmer) erforderlich. Gleichzeitig sollte die Sicherheit berücksichtigt werden: Eine Reihe von Chlorophyllderivaten sind Porphyrin-Photosensibilisatoren, was bedeutet, dass Form, Dosis und Verabreichungsrichtung (intestinal-lokal vs. systemisch) sorgfältig ausgewählt werden sollten. Dennoch ist es genau dieser „intestinale“ Ansatz – die sanfte Korrektur von Enzym- und Hormonkaskaden –, der Chlorophyll zu einem vielversprechenden Kandidaten im Arsenal unterstützender Ernährungsstrategien für Diabetes macht.

Kurz gesagt: Warum es wichtig ist

Diabetes betrifft Hunderte Millionen Erwachsene, und die Zahl der Patienten wächst. Vor dem Hintergrund der Standardtherapie ist das Interesse an „grünen“ Nährstoffen verständlich: Chlorophyll ist in Lebensmitteln (dunkelgrünes Gemüse, Algen) weit verbreitet, und der durchschnittliche Konsum in Europa wird je nach Ernährung auf etwa 200–400 mg pro Tag geschätzt. Die Studie betont, dass Chlorophyllderivate das größte Potenzial zur Blutzuckerkontrolle bieten und die Mechanismen selbst weitgehend „intestinal“ – lokal, ohne systemische Absorption – sind.

Was genau wurde gefunden (nach Handlungsfeldern)

Das Papier vereint Ergebnisse aus Zell-, Tier- und Pilottechnologiestudien; zusammen bilden sie ein mehrstufiges Szenario.

- Darm und Mikrobiota. Die Chlorophyll-Supplementierung bei durch Diät fettleibigen Mäusen verbesserte die Glukosetoleranz, reduzierte leichte Entzündungen und veränderte die Mikrobiota (einschließlich eines reduzierten Firmicutes/Bacteroidetes-Verhältnisses), was mit einer verbesserten Kohlenhydratverwertung und einer metabolischen Entlastung einhergeht.

- Hemmung von „Zucker“-Enzymen. Chlorophyll selbst interagiert schwach mit α-Glucosidase, aber seine Derivate – Phäophorbid a, Phäophytin a, Pyropheophytin a – können den Kohlenhydratabbau verlangsamen und wirken als Inhibitoren von α-Amylase und α-Glucosidase. Eine Reihe von Studien hat auch eine physikochemischen Erklärung gezeigt: Durch die Interaktion mit Stärke/Enzymen verhindern die Moleküle den Zugriff der Enzyme auf das Substrat und erhöhen den Anteil resistenter Stärke, was postprandiale Glukosespitzen glättet.

- Inkretine und DPP-4. Mikroverkapselte Chlorophyll-haltige Extrakte hemmten in vitro nicht nur α-Amylase/α-Glucosidase, sondern unterdrückten auch die Aktivität von DPP-4, einem Enzym, das Inkretine (GLP-1 etc.) abbaut, und unterstützten dadurch möglicherweise die endogene Insulinreaktion. Der Effekt war trägerabhängig (Proteinkapseln wirkten besser als Kohlenhydratkapseln).

- Antiglykation und Komplikationen. Feophorbid a hemmte die Bindung fortgeschrittener Glykationsendprodukte (AGEs) an ihren Rezeptor RAGE, eine Schlüsselachse bei der Entwicklung von Gefäß- und Gewebekomplikationen bei Diabetes. Die Aktivität war in Modelltests mit der des Referenzinhibitors vergleichbar.

- Insulinähnliche Wirkung. In phänotypischen Untersuchungen an Zebrafischlarven und in Zellmodellen verstärkte Phäophorbid die Glukoseaufnahme durch Interaktion mit GLUT1/GLUT4-Transportern und erhöhte deren Membranverfügbarkeit/-stabilität. Dies deutet auf ein mögliches Angriffsziel außerhalb des klassischen Insulinrezeptors hin.

- Chlorophyllin (halbsynthetisches Derivat): Bei Mäusen wurden Auswirkungen auf den Fettstoffwechsel, oxidativen Stress und sogar die Integrität der Darmbarriere nachgewiesen, was indirekt die Stoffwechselstabilität unterstützt.

Wie es funktionieren kann

Die „dreifache Gabel“ wird bezeichnet. Erstens, physikochemisch: Komplexierung mit Stärke und Enzymen → langsamere Freisetzung von Glukose im Darmlumen. Zweitens, hormonell-inkretin: Hemmung von DPP-4 und Erhöhung von GLP-1 → bessere postprandiale β-Zell-Antwort. Drittens, Zellsignalisierung: Einzelne porphyrinähnliche Derivate (Phäophorbid a) verhalten sich wie Insulinomimetika, indem sie den Glukosetransport über GLUT1/GLUT4 verstärken und gleichzeitig die AGE-RAGE-Achse hemmen, was Komplikationen potenziell verlangsamt. Alle drei Linien summieren sich zur Idee einer „sanften Diabetestherapie“ über den Darm und seine Schnittstellen.

Was ist bereits über Quellen und Dosen aus der Nahrung bekannt

Chlorophyll ist ein alltäglicher Nährstoff: Es kommt in den höchsten Mengen in dunkelgrünem Gemüse, Bohnenschoten und Algen/Mikroalgen (z. B. Chlorella) vor. Basierend auf den Ernährungsgewohnheiten europäischer Menschen wurde die durchschnittliche tägliche Aufnahme von „grünem“ Chlorophyll auf ca. 207 mg geschätzt (bei einem sehr „grünen“ Teller steigen die Schätzungen). Die Bioverfügbarkeit von Chlorophyll selbst ist gering (der größte Teil wird in Derivate umgewandelt und über den Darm ausgeschieden), was genau der Grund für Formulierungen/Mikrokapseln und die Konzentration auf lokale Mechanismen im Darmlumen ist.

Der Nutzen ist gut, aber wo liegen die Fallstricke?

Die Autoren diskutieren ehrlich die Risiken und Lücken.

- Photosensibilisierung. Eine Reihe von Chlorophyllderivaten (Porphyrin-Reihe) sind potenzielle Photosensibilisatoren. Für die Anwendung werden intestinale Formen/Träger sowie chemische Modifikationen in Betracht gezogen, die die Freisetzung von Singulett-Sauerstoff und die systemische Absorption reduzieren.

- Evidenzgrad. Ein Großteil der Daten stammt aus In-vitro-, präklinischen oder Technologiemodellen. Es gibt nur wenige umfassende klinische Studien zu glykämischen Ergebnissen, daher ist es zu früh, über das Medikament/die Dosis/das Behandlungsschema zu sprechen.

- Heterogenität der Matrices. Die Effekte hängen vom Träger (Proteinkapseln vs. Maltodextrin), der Hitzebehandlung der Lebensmittel (Bildung von Phäophytinen/Pyrophäophytinen) und der Zusammensetzung der Extrakte ab, was direkte Vergleiche erschwert.

Was dies in der Praxis bedeuten könnte (wenn die Ergebnisse bestätigt werden)

Die Perspektive liegt nicht in einer „Chlorophyllpille“, sondern in individuellen Formeln für eine bestimmte Aufgabe: Kapseln für die Arbeit im Darmlumen (Hemmung von α-Glucosidase/α-Amylase/DPP-4), funktionelle Produkte mit kontrollierter Freisetzung, Kombinationen mit Ballaststoffen/resistenter Stärke sowie insulinmimetische Moleküle pflanzlichen Ursprungs als separate Richtung. Parallel dazu bleibt ein rationaler „grüner Teller“ ein universeller, sicherer Hintergrund für eine gesunde Ernährung – aber genau das ist Ernährung, keine Behandlung.

Was wird die Wissenschaft als nächstes verlangen?

- Randomisierte klinische Studien mit Schwerpunkt auf postprandialer Glykämie, Inkretinmarkern und Verträglichkeit (einschließlich Phototoxizität).

- Pharmakokinetik und Sicherheit einzelner Derivate (insbesondere Phäophorbid A) bei magensaftresistenter Verabreichung.

- Standardisierte Matrizen (Medientypen, Verarbeitungstemperaturen) und vergleichbare Endpunkte.

- Vergleich mit Benchmarks (Acarbose, DPP-4-Hemmer), um den Mehrwert der grünen Strategie zu verstehen.

An wen richtet sich diese Nachricht?

Für Diabetiker und Fachärzte ist es wichtig, die „grünen“ Moleküle als Perspektive und nicht als unmittelbaren Therapieersatz zu sehen. Nahrungsergänzungsmittel und Extrakte sollten nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden, insbesondere bei der Einnahme von Antidiabetika: Die Interaktion mit Enzymen und Inkretinen ist kein Kinderspiel. Die Übersicht ist eine wissenschaftliche Karte des Gebiets, kein vorgefertigter Handlungsleitfaden.

Quelle: Sartore G., Zagotto G., Ragazzi E. Beyond Green: Das therapeutische Potenzial von Chlorophyll und seinen Derivaten bei der Diabeteskontrolle. Nutrients 17(16):2653 (2025). https://doi.org/10.3390/nu17162653