Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Aus menschlichen embryonalen Stammzellen ist eine Netzhaut gezüchtet worden

Facharzt des Artikels

Last reviewed: 01.07.2025

Menschliche Stammzellen bilden spontan Gewebe, aus dem sich die Netzhaut entwickelt – das Gewebe im Auge, das uns das Sehen ermöglicht, so ein Artikel in der Fachzeitschrift Cell Stem Cell. Die Transplantation dieses 3D-Gewebes könnte künftig Patienten mit Sehproblemen helfen.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der nächsten Phase der regenerativen Medizin“, sagte Studienleiter Prof. Dr. Yoshiki Sasai, Direktor der Organogenese- und Neurogenese-Gruppe am RIKEN-Zentrum für Entwicklungsbiologie in Japan. „Unser Ansatz eröffnet neue Perspektiven für die Nutzung komplexer Gewebe aus menschlichen Stammzellen für die Behandlung sowie für die medizinische Forschung im Bereich Pathogenese und Arzneimittelentwicklung.“

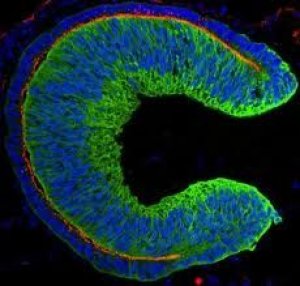

Während der Entwicklung bildet sich die Netzhaut – das lichtempfindliche Gewebe, das die Innenseite des Auges auskleidet – aus einer Struktur, die als Augenbecher bezeichnet wird. In der neuen Arbeit japanischer Forscher entstand diese Struktur spontan aus menschlichen embryonalen Stammzellen (hESCs) – Zellen aus menschlichen Embryonen, die das Potenzial haben, sich in verschiedene Gewebe zu differenzieren. Möglich wurde dies durch von Professor Sasai und seinem Team optimierte Zellkulturtechniken.

Aus HESCs gewonnene Zellen bilden eine regelmäßige dreidimensionale Struktur mit zwei Schichten des Augenbechers, von denen eine eine große Anzahl lichtempfindlicher Zellen, sogenannter Photorezeptoren, enthält. Da Netzhautdegeneration hauptsächlich auf Schäden an Photorezeptoren zurückzuführen ist, könnte aus hESCs gewonnenes Gewebe ein ideales Transplantationsmaterial sein.

Die Forschung japanischer Wissenschaftler eröffnet nicht nur neue Perspektiven für den Einsatz von Stammzellen in der regenerativen Medizin, sondern wird auch die Entwicklung eines naturwissenschaftlichen Fachgebiets wie der Entwicklungsbiologie beschleunigen. Im Laufe der Experimente stellten die Forscher fest, dass der aus menschlichen embryonalen Stammzellen gebildete Augenbecher deutlich dicker ist als der aus embryonalen Stammzellen von Mäusen. Zudem enthält er sowohl Stäbchen als auch Zapfen, während eine Differenzierung in Zapfen in der Kultur embryonaler Stammzellen von Mäusen selten beobachtet wird. Das bedeutet, dass die embryonalen Zellen artspezifische Anweisungen zur Bildung dieser Augenstruktur in sich tragen.

„Unsere Studie eröffnet neue Wege zum Verständnis der entwicklungsbedingten Besonderheiten des Auges, die spezifisch für den Menschen sind und die bisher nicht untersucht werden konnten“, sagt Professor Sasai.

Dies ist nicht der erste große Erfolg von Professor Sasais Gruppe. Ende letzten Jahres züchteten die Wissenschaftler aus embryonalen Stammzellen von Mäusen eine funktionsfähige Hypophyse (Adenohypophyse), die aus verschiedenen Arten hormonproduzierender Zellen besteht. Ein Artikel über die Ergebnisse dieser Arbeit, „Selbstbildung einer funktionsfähigen Adenohypophyse in dreidimensionaler Kultur“, wurde in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht.

Die Hypophyse ist eine kleine endokrine Drüse an der Basis des Gehirns, die mehrere wichtige Hormone produziert. Sie ist besonders wichtig in der frühen Entwicklung. Die Möglichkeit, ihre Entstehung im Labor nachzubilden, hilft Wissenschaftlern, die Embryogenese besser zu verstehen. Anomalien der Hypophyse werden mit Wachstumsstörungen wie Gigantismus und Sehstörungen bis hin zur Blindheit in Verbindung gebracht.

Dieses Experiment wäre ohne 3D-Zellkultur nicht möglich gewesen. Die Hypophyse ist ein eigenständiges Organ, ihre Entwicklung benötigt jedoch chemische Signale aus dem direkt darüber liegenden Hirnareal, dem Hypothalamus. In der 3D-Kultur konnten die Wissenschaftler zwei Gewebearten gleichzeitig nebeneinander züchten. Das Ergebnis waren Stammzellen, die sich nach zwei Wochen selbstorganisiert in der Hypophyse ansiedelten.

Mittels Fluoreszenzfärbung zeigte sich, dass das kultivierte Hypophysengewebe die entsprechenden Biomarker exprimierte und die für den Hypophysenvorderlappen typischen Hormone ausschüttete. Die Forscher gingen noch einen Schritt weiter und testeten die Funktionalität der synthetisierten Organe, indem sie diese in Mäuse transplantierten, denen eine Hypophyse fehlte. Die Experimente waren erfolgreich: Die gentechnisch veränderten Hypophysen stellten den Glukokortikoidspiegel im Blut der Tiere wieder her und verschwanden von Verhaltensauffälligkeiten wie Lethargie. Der Zustand der Mäuse mit implantierten Strukturen aus Stammzellen, die nicht den notwendigen Signalfaktoren ausgesetzt waren und daher keine funktionsfähige Hypophyse entwickelten, verbesserte sich nicht.

Professor Sasai und seine Kollegen planen, das Experiment mit menschlichen Stammzellen zu wiederholen und gehen davon aus, dass diese Arbeit mindestens drei Jahre dauern wird.

[

[