Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Rosazea

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Rosazea ist eine der häufigsten Hauterkrankungen, mit denen sich praktizierende Dermatologen auseinandersetzen müssen. Die Geschichte der Rosazea-Forschung ist lang und komplex. Die Hauptsymptome der Krankheit sind seit der Antike bekannt und unterliegen praktisch keiner Pathomorphose, dennoch gibt es noch keine allgemein anerkannte Definition dieser Krankheit.

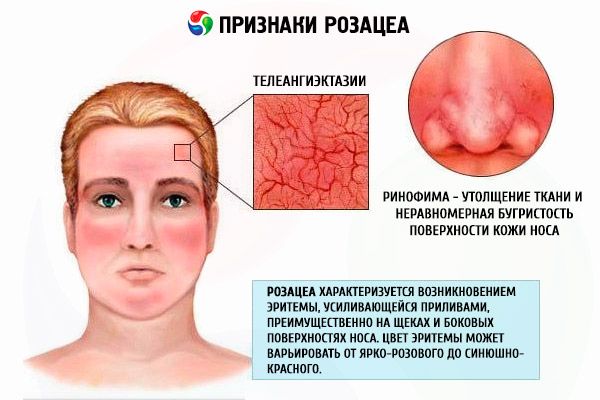

Im Ausland ist die klinische Definition von Rosazea anerkannt: Es handelt sich um eine Erkrankung, die sich durch ein anhaltendes Erythem im mittleren Gesichtsbereich, insbesondere an hervorstehenden Stellen, manifestiert, wobei sich vor dem Hintergrund deutlich erweiterte Hautgefäße abheben, oft begleitet vom Auftreten papulöser und papulopustulöser Ausschläge sowie der möglichen Entwicklung kegelförmiger Deformitäten der hervorstehenden Gesichtsteile.

[ 1 ]

[ 1 ]

Ursachen Rosazea

Rosazea wird am häufigsten als Angioneurose der überwiegend venösen Verbindung des Gefäßplexus der Dermis definiert, basierend auf der am weitesten verbreiteten Hypothese zur Pathogenese der Krankheit.

Am häufigsten tritt die Erkrankung bei Frauen im zweiten bis vierten Lebensjahrzehnt auf, die eine genetisch bedingte Veranlagung zu vorübergehenden Rötungen der Gesichtshaut haben, seltener auch am Hals und im sogenannten Dekolletébereich.

Da die pathologischen Hautveränderungen bei Patienten mit Rosazea hauptsächlich im Gesicht lokalisiert sind, haben die kosmetische Bedeutung der Erkrankung und das Auftreten sekundärer psychosomatischer Probleme bei Patienten mit Rosazea zu einer sehr aktiven gesellschaftlichen Beteiligung an der Erforschung dieser Erkrankung geführt. Infolgedessen wurden in den Industrieländern nationale Gesellschaften zur Erforschung von Rosazea gegründet, die sehr einflussreiche Kommissionen von Fachleuten repräsentieren, die Zeitschriften zu diesem Problem verfolgen und unter anderem die Forschung in diesem Bereich finanziell unterstützen. Als eine Art Informationszentren veröffentlichen diese Gesellschaften regelmäßig moderne, allgemeine Ansichten von Experten zu Fragen der Klassifikation, Pathogenese und Behandlungsmethoden. Oftmals entsprechen diese Ansichten nicht den historisch etablierten.

Pathogenese

Die Pathogenese der Rosazea ist weiterhin unklar. Es gibt viele Theorien, aber keine davon erhebt den Anspruch, die führende zu sein, da sie nicht vollständig bewiesen ist. Einige dieser Theorien basieren auf den Ergebnissen systematischer Studien zum Zusammenhang zwischen der Entstehung von Rosazea und verschiedenen auslösenden Faktoren und Erkrankungen, andere auf den Ergebnissen individueller Beobachtungen.

Als wichtigste ätiopathogenetische Mechanismen gelten die Vasodilatation des Gefäßplexus der Dermis aufgrund der Umsetzung der angeborenen Eigenschaft der hypothalamisch-hypophysären vasomotorischen Aktivität als einer der Mechanismen der Thermoregulation des Gehirns unter Bedingungen erhöhter Temperatur (als Folge der Einwirkung physikalischer oder psychoemotionaler Faktoren) und der damit verbundene Blutfluss im Becken der Halsschlagader.

Die Wirkung ultravioletter Strahlung, die nach Ansicht vieler Forscher zur frühen Entwicklung von Teleangiektasien führt, ist noch nicht vollständig geklärt, und ihre Rolle in der Pathogenese der Rosazea wird weiterhin diskutiert. Die Kombination aus paretisch erweiterten Gefäßen und verlängerter UV-Strahlung führt zu dystrophischen Veränderungen der interzellulären Matrix der Dermis und einer partiellen Desorganisation der faserigen Bindegewebsstrukturen durch die Ansammlung von Metaboliten und proinflammatorischen Mediatoren. Dieser Mechanismus gilt als einer der Hauptmechanismen bei der Entstehung der hypertrophen Rosazea.

Die Besiedlung des Verdauungssystems durch eine der Subpopulationen von Helicobacter pylori, das zytotoxische Substanzen produziert, die die Freisetzung vasoaktiver Substanzen wie Histamin, Leukotriene, Prostaglandine, Tumornekrosefaktor und einiger anderer Zytokine stimulieren, gilt als eine der Hauptursachen für die Entwicklung einer erythematoteleangiektatischen Rosazea.

Übermäßiger Konsum von Alkohol, scharfem Essen und Gewürzen wird derzeit nur als ein Faktor angesehen, der die Manifestationen der Krankheit verstärkt, hat aber keine ätiologische Bedeutung. Ebenso wird die Rolle von Demodex folliculorurn, einem typischen Kommensalen, derzeit als Faktor bei der Verschlimmerung des Hautprozesses hauptsächlich beim papulo-pustulösen Typ der Rosazea anerkannt.

Symptome Rosazea

Das klinische Bild der erythematoteleangiektatischen Rosazea ist durch das Auftreten eines zunächst vorübergehenden, mit Hitzewallungen zunehmenden und dann persistierenden Erythems gekennzeichnet, vorwiegend an den Wangen und Nasenflügeln. Die Farbe des Erythems kann je nach Krankheitsdauer von leuchtend rosa bis bläulich-rot variieren. Vor dem Hintergrund eines solchen Erythems entwickeln die Patienten Teleangiektasien unterschiedlichen Durchmessers, eine leichte bis mäßige Abschuppung und Schwellung der Haut. Die meisten Patienten klagen über ein Brennen und Kribbeln im Bereich des Erythems.

Die Krankheitssymptome werden durch niedrige und hohe Temperaturen, Alkohol, scharfes Essen und psycho-emotionalen Stress verschlimmert. Patienten mit dieser Rosazea-Form zeichnen sich durch eine erhöhte Empfindlichkeit der Haut gegenüber äußerlichen Präparaten und UV-Strahlung aus. Selbst neutrale Cremes und Sonnenschutzmittel können die Entzündungssymptome verstärken. Die meisten Patienten mit dieser Rosazea-Form haben keine Vorgeschichte von Akne vulgaris.

Formen

Die Klassifizierung der Rosazea ist nach wie vor Gegenstand von Debatten. Historisch betrachtet wird angenommen, dass die Krankheit durch einen stufenweisen Verlauf gekennzeichnet ist. Die Klassifikation des Expertenkomitees der American National Rosacea Society aus dem Jahr 2002 weist jedoch auf die Existenz von vier Haupttypen von Rosazea hin (erythematös-teleangiektatischer Typ, papulopustulöser Typ, phymatöser und okulärer Typ, entsprechend dem hypertrophen Stadium und der Ophthalrosazea in der nationalen Klassifikation). Sie stellt auch die Umwandlung eines Typs in einen anderen in Frage, mit Ausnahme von Fällen der Entwicklung eines Rhinophyms bei Patienten mit papulopustulösem Rosazea-Typ.

Die papulopustulöse Rosazea zeichnet sich durch ein ähnliches Krankheitsbild aus, jedoch klagen Patienten bei dieser Rosazea-Form weniger über Missempfindungen durch das Erythem als bei der erythematoteleangiektatischen Form. Die Patienten sind vor allem über papulöse Ausschläge besorgt. Diese zeichnen sich durch eine leuchtend rote Farbe und eine perifollikuläre Lage aus. Einzelne Papeln können von einer kleinen runden Pustel gekrönt sein, solche papulopustulösen Elemente sind jedoch selten. Eine Abschuppung findet in der Regel nicht statt. Die Bildung eines anhaltenden Ödems an der Stelle eines ausgedehnten Erythems ist möglich, was bei Männern häufiger vorkommt.

Die phymatöse oder hypertrophe Rosazea ist durch eine deutliche Gewebeverdickung und ungleichmäßige Unebenheiten der Hautoberfläche gekennzeichnet. Das Auftreten solcher Veränderungen auf der Nasenhaut wird als Rhinophym bezeichnet, Metaphym – wenn die Stirnhaut betroffen ist; Gnatophym ist eine Veränderung der Zirbeldrüse am Kinn, Otophym – der Ohrmuscheln (kann auch einseitig sein); deutlich seltener betrifft der Prozess die Augenlider – Blepharophym. Es gibt 4 histopathologische Varianten von Zirbeldrüsenformationen: glanduläre, faserige, fibroangiomatöse und aktinische.

Der okuläre Typ, die Ophthalrosazea, ist klinisch überwiegend durch eine Kombination aus Blepharitis und Konjunktivitis gekennzeichnet. Rezidivierende Hagelkörner und Meibomitis begleiten das Krankheitsbild häufig. Bindehaut-Teleangiektasien treten häufig auf. Die Beschwerden der Patienten sind unspezifisch; häufig werden Brennen, Juckreiz, Photophobie und ein Fremdkörpergefühl beobachtet. Die Ophthalrosazea kann durch Keratitis, Skleritis und Iritis kompliziert werden, in der Praxis sind solche Veränderungen jedoch selten. In seltenen Fällen treten Augensymptome vor Hautsymptomen auf.

Es gibt spezielle Formen der Erkrankung: lupoide, Steroid-, konglobate, fulminante, gramnegative Rosazea, Rosazea mit festem, anhaltendem Ödem (Morbigan-Krankheit) usw.

Insbesondere die lupoide Rosazea (Rosacea lupoides, granulomatöse Rosazea, Lewandowsky-Tuberkuloid) ist durch die Bildung granulomartiger Fremdkörper gekennzeichnet. Bei der Diaskopie fällt eine gelblich-bräunliche Verfärbung der Papeln auf. Eine entscheidende Rolle in der Diagnostik spielt die histologische Untersuchung des charakteristischen Elements.

[ 10 ]

[ 10 ]

Diagnose Rosazea

Die Diagnose basiert laut dem American Committee for the Study of Rosacea auf anamnestischen Daten, die vor allem auf das Vorhandensein eines anhaltenden Erythems im zentralen Gesichtsbereich seit mindestens 3 Monaten hinweisen. Beschwerden über Brennen und Kribbeln im Bereich eines solchen Erythems, trockene Haut und das Auftreten von Teleangiektasien, das Auftreten von Papeln vor dem Hintergrund eines stagnierenden Erythems, Hypertrophie der hervorstehenden Gesichtspartien und das Erkennen von Augenschäden ermöglichen die Bestimmung des Rosazea-Typs.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

Differenzialdiagnose

Differentialdiagnostisch ist zunächst der Ausschluss einer echten Polyzythämie, von Bindegewebserkrankungen, Karzinoiden und Mastozytose erforderlich. Darüber hinaus ist die Rosazea von periorifizieller oder Steroiddermatitis sowie Kontaktdermatitis, einschließlich Photodermatitis, zu unterscheiden. Die Labordiagnostik erfolgt hauptsächlich durch den Ausschluss anderer Erkrankungen, da es noch keine spezifischen Tests zum Nachweis einer Rosazea gibt.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Rosazea

Heute ist die Behandlungsproblematik viel besser erforscht als die Pathogenese und Ätiologie der Rosazea. Die therapeutische Taktik hängt weitgehend vom klinischen Typ der Erkrankung ab. Der Behandlungserfolg bei Rosazea basiert jedoch auf der gemeinsamen Anstrengung von Arzt und Patient, die auslösenden Faktoren zu bestimmen, die streng individuell sind. Am häufigsten sind dies meteorologische Faktoren: Sonneneinstrahlung, hohe und niedrige Temperaturen, Wind und die damit verbundenen abrasiven Wirkungen; alimentäre Faktoren: Konsum von heißen und kohlensäurehaltigen Getränken, Alkohol, scharfen Speisen und übermäßigem Essen; neuroendokrine Faktoren: emotionale Auswirkungen, klimakterisches Syndrom und andere Endokrinopathien, die mit einer erhöhten Durchblutung im Halsschlagaderpool einhergehen; iatrogene Faktoren, darunter sowohl systemische Medikamente, die Gesichtserytheme verursachen (z. B. Nikotinsäurepräparate, Amiodaron), als auch äußerlich anzuwendende Medikamente, darunter Kosmetika und Detergenzien mit reizender Wirkung (wasserfeste Kosmetika und Toner, deren Entfernung die Verwendung von Lösungsmitteln erfordert, sowie seifenhaltige Detergenzien). Durch die Beseitigung oder Verringerung der Wirkung dieser Faktoren wird der Krankheitsverlauf erheblich beeinflusst und die Kosten der medikamentösen Therapie gesenkt.

Grundlage der Behandlung ist eine angemessene tägliche Hautpflege. Dazu gehören vor allem Sonnenschutzmittel. Sie sollten unter Berücksichtigung der erhöhten Hautempfindlichkeit von Patienten mit Rosazea ausgewählt werden. Die geringste Reizwirkung haben neutrale Präparate (Titandioxid, Zinkoxid), die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften die UV-Strahlung der Haut blockieren. Präparate mit chemischen UV-Filtern, die Patienten mit Rosazea empfohlen werden können, sollten kein Natriumlaurylsulfat, Menthol und Kampfer enthalten, sondern Silikone (Dimethicon, Cyclomethicon), die die Reizwirkung von Sonnenschutzmitteln deutlich reduzieren und ihre Wasserfestigkeit und geringe Komedogenität gewährleisten.

Grundlage der Empfehlungen zur täglichen Hautpflege ist die regelmäßige Anwendung von hellen, grün gefärbten, fettenden Präparaten für den täglichen Gebrauch. Es empfiehlt sich, sie zweimal täglich dünn aufzutragen und als Grundlage für Make-up zu verwenden, das vorzugsweise in Form von Puder oder einer geschüttelten Mischung vorliegt. Es ist zu beachten, dass die Wiederherstellung der Barrierefunktionen ein sehr wichtiger Bestandteil der Therapie von Rosazea ist, die durch eine erhöhte Hautempfindlichkeit gekennzeichnet ist.

Derzeit gilt die topische Behandlung bei allen Rosazea-Arten als vorzuziehen, mit Ausnahme der hypertrophen Rosazea, bei der chirurgische Eingriffe und systemische synthetische Retinoide am wirksamsten sind. Zahlreiche Vergleichsstudien, die in unabhängigen Zentren nach den Prinzipien der evidenzbasierten Medizin durchgeführt wurden, haben das Fehlen statistisch belastbarer Daten zur überlegenen Wirksamkeit einer systemischen Behandlung belegt. So wurde beispielsweise gezeigt, dass die Wirksamkeit systemischer Tetracyclin-Antibiotika unabhängig von Dosis und Verabreichungshäufigkeit des Medikaments ist und offenbar nicht mit seiner antimikrobiellen Wirkung in Zusammenhang steht. Gleiches gilt für die systemische Anwendung von Metronidazol, obwohl es als Alternative zu Tetracyclin-Antibiotika dienen kann, wenn diese kontraindiziert sind. Annahmen über die Wirksamkeit von Metronidazol gegen Demodex-Arten, die unter Bedingungen hoher Metronidazol-Konzentrationen überleben, haben sich als unbegründet erwiesen. Diese Medikamente werden zwar weiterhin häufig eingesetzt, sind jedoch von Organisationen wie der Federal Drug and Food Administration (FDA) in den USA nicht zugelassen. Bei lupoider Rosazea werden systemische Tetrazykline verordnet, für Phthivazid gibt es Hinweise auf eine Wirksamkeit.

Am wirksamsten ist die kombinierte Anwendung von Azelainsäure-Präparaten zur äußerlichen Anwendung mit Metronidazol oder Clindamycin. Zur Wirksamkeit von Tacrolimus oder Pimecrolimus liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor. Schwefelhaltige Präparate und Benzoylperoxid bleiben relevant, obwohl von möglichen reizenden Nebenwirkungen dieser Medikamente berichtet wird. Bei den ersten Manifestationen der phymatösen Rosazea erwies sich eine Monotherapie mit Isotretinoin in normaler Dosierung als am wirksamsten. Bei der Behandlung eines gebildeten Rhinophyms hingegen kann man auf Methoden der plastischen Chirurgie nicht verzichten, die oft mit verschiedenen thermischen Effekten kombiniert werden. In dieser Hinsicht verdient die moderne Photo- und Lasertherapie besondere Aufmerksamkeit. Zum Einsatz kommen Quellen inkohärenter intensiver Lichtstrahlung (IPL), Dioden-, KTR-, Alexandrit- und die modernsten langgepulsten Neodym-Laser auf Yttrium-Aluminium-Granat-Basis (Nd; YAG-Laser). Die Laserbehandlung scheint sowohl bei Teleangiektasien (selektive Photothermolyse) als auch bei der Kollagenreorganisation durch thermische Stimulation von Fibroblasten wirksamer und kostengünstiger zu sein, wobei die Verwendung von IPL-Quellen oft besser verträglich ist. Bei der Behandlung von hypertropher Rosazea hat die Laserdermabrasion aufgrund ihrer Sicherheit in letzter Zeit eine führende Position eingenommen.

Die Mikrostromtherapie wird häufig als physiotherapeutische Behandlung eingesetzt. Ihre Wirksamkeit beruht hauptsächlich auf der Umverteilung von Flüssigkeit im Gesichtsgewebe und der Wiederherstellung des Lymphabflusses. Mikroströme fördern außerdem die Wiederherstellung der geschädigten Hautbarriere und verhindern die Dissoziation der saprophytischen Mikroflora.

Weitere Informationen zur Behandlung