Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Agraphie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Fähigkeit, Gedanken auf Papier auszudrücken und sogar Wörter korrekt zu schreiben, vereint mehrere Funktionen: Sprache, Informationswahrnehmung und Motorik. Eine Verletzung dieser Fähigkeit bis hin zum vollständigen Verlust unter Beibehaltung der Handmotorik und Intelligenz wird als Agraphie (wörtlich: Schreibverweigerung) bezeichnet.

Epidemiologie

Medizinische Statistiken zeigen, dass verschiedene Formen der Desorganisation der geschriebenen Sprache bei Erwachsenen häufig als besondere Ausprägung umfassenderer Aphasie- oder kognitiver Störungen auftreten. Der häufigste Risikofaktor für die Entwicklung einer Agraphie ist ein akuter Schlaganfall. Jährlich werden 460 bis 560 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dieser Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert.

Angeborene Störungen der mündlichen und schriftlichen Sprache werden als Sonderform hervorgehoben. Dies bedeutet, dass einem Kind langfristig das Lesen und Schreiben nicht beigebracht werden kann, während alle anderen Funktionen seiner Psyche normal sind oder geringfügige Abweichungen aufweisen, einschließlich der Intelligenz. Obwohl solche Defekte natürlich bei geistig behinderten Kindern mit einer erblich belasteten Familienanamnese viel häufiger vorkommen - Kindern von Psychopathen, Epileptikern und Alkoholikern.

[ 1 ]

[ 1 ]

Ursachen agraphie

Der teilweise oder vollständige Verlust bereits gebildeter schriftlicher Sprache wird durch den Zerfall der mentalen Funktionen verursacht, die an ihrer Umsetzung und Kontrolle beteiligt sind. Diese Pathologie wird fast nie isoliert gefunden. Agraphie ist hauptsächlich Teil eines Symptomkomplexes bei Sprachstörungen und nicht einmal der führende. Die Ursache für verschiedene Varianten der Schreibunfähigkeit ist die Lokalisation der Schädigung der Großhirnrinde. Bei einer Schädigung des hinteren Teils des zweiten Frontalgyrus der dominanten Hemisphäre kann eine isolierte Agraphie beobachtet werden, der pathologische Prozess an der Grenze zwischen dem angularen und zweiten Occipitalgyrus führt zu einer Kombination mit Alexie (beeinträchtigte Fähigkeit zu lesen und das Gelesene wahrzunehmen). Läsionen in der parietal-okzipitalen Zone verursachen Agraphie als Symptom einer motorischen Aphasie und führen an der Grenze des ersten Temporalgyrus zum Supramarginalgyrus zu erheblichen Störungen der schriftlichen Sprache.

Die genannten Bereiche des Gehirns können durch Neoplasien, traumatische Hirnverletzungen, entzündliche Prozesse infektiöser und nichtinfektiöser Natur, Blutungen und Ischämien der Hirngefäße, Intoxikationen unterschiedlicher Herkunft und neurochirurgische Operationen geschädigt werden.

Risikofaktoren

Risikofaktoren für die Entwicklung einer Agraphie im Kindesalter: intrauterine Hirnschädigung durch pathologische Schwangerschaft der Mutter, Asphyxie des Neugeborenen, Geburtstrauma, schwere Infektionskrankheiten in der postnatalen Phase.

[ 2 ]

[ 2 ]

Pathogenese

Die Pathogenese der Agraphie ist mit Störungen verbunden, die auf einen der oben genannten Gründe für die interhemisphärische Organisation der mentalen Aktivität zurückzuführen sind. Sprachprozesse werden von der dominanten Hemisphäre gesteuert und durch gemeinsame koordinierte Aktionen der dorsofrontalen, temporalen, anterioren okzipitalen und unteren parietalen Zonen der Großhirnrinde gewährleistet. Wenn sie beschädigt sind, ist die Fähigkeit zur schriftlichen Sprache beeinträchtigt.

Die pathogenetischen Zusammenhänge dieses recht komplexen Prozesses können verschiedene Erkrankungen des Gehirns sein und er kann sich daher in unterschiedlichen Formen manifestieren, die bei der Wiederherstellung der Fähigkeit, Sprache auf Papier auszudrücken, berücksichtigt werden sollten.

- Störungen der mündlichen Sprache, deren bedingungslose Beherrschung, die Unfähigkeit, Ereignisse zu analysieren und seine Gedanken kohärent laut auszudrücken, verursachen Sprachagraphie als Symptom des Syndroms der motorischen oder sensorischen Beeinträchtigung bereits gebildeter Sprache (Aphasie). Entsprechen in der Regel einer Schädigung der Großhirnrinde im Bereich der oberen temporalen, dorsalen frontalen oder unteren Teile des parietalen.

- Störungen der sensorischen und gnostischen Wahrnehmung und deren Wechselwirkung verursachen gnostische (nichtsprachliche) Agraphie. Sie sind Anzeichen eines Syndroms gestörter Wahrnehmung (auditiv, optisch, räumlich, deren Kombinationen). Sie entsprechen in der Regel einer Schädigung von Bereichen der Großhirnrinde im parietalen und okzipitalen Bereich.

- Störungen der Feinmotorik der Hände, verschiedene Arten ihrer ausreichend koordinierten Aktionen (Störungen des Schaltens, der Mobilität usw.) sowie der Motivation, Regulierung und Kontrolle der eigenen Aktivität verursachen Agraphie als Störung des zielgerichteten Verhaltens. Entspricht einer Schädigung der Frontalbereiche der Hirnrinde der linken Gehirnhälfte.

[ 3 ]

[ 3 ]

Symptome agraphie

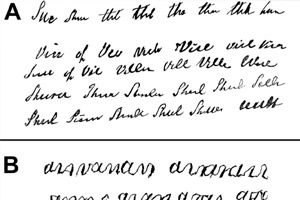

Die ersten Anzeichen der Krankheit treten auf, wenn eine Person etwas schreiben muss. Sie nimmt einen Stift oder Bleistift richtig in die Hand und kann sich keinen einzigen Buchstaben merken und auf Papier wiedergeben oder ist nicht in der Lage, Buchstaben zu Silben und Silben zu Wörtern zu verbinden. Manchmal ist der vom Patienten geschriebene oder abgeschriebene Text spiegelsymmetrisch – diese Form ist typisch für Linkshänder. Agraphie kann sich in der endlosen Wiederholung derselben Buchstabenkombination (Polygraphie) oder im Schreiben von bedeutungslosem Buchstaben-Wort-Kauderwelsch (Paragraphie) äußern.

Im milden Stadium der Erkrankung schreibt der Patient zwar fehlerhaft und unvollständig, aber lesbar. Er kann abgeschrieben, wenn auch nicht immer korrekt, oder diktiert werden. In schweren Fällen können Agrafiken keinen einzelnen Buchstaben wiedergeben, sondern Kreise oder Striche schreiben. Manchmal können sie die Buchstaben, obwohl sie korrekt geschrieben sind, nicht zu Silben und Wörtern verbinden.

Es gibt verschiedene Arten von Sprachstörungen. Isolierte Agraphie ist äußerst selten und wird in der Regel mit Alexie kombiniert – einer Störung der semantischen Wahrnehmung, des Verständnisses und der Speicherung gelesener Informationen im Gedächtnis. Manchmal ist nur die Leseflüssigkeit beeinträchtigt, in schweren Fällen erkennt der Patient Buchstaben nicht und kann sie nicht in Worte fassen, verwechselt optisch ähnliche Buchstabensymbole. Alexie und Agraphie sind Teil des Symptomkomplexes verschiedener Arten von Sprachfunktionsstörungen (Aphasie).

Wenn Agraphie der Verlust der Schreibfähigkeit ist, dann ist Dysgraphie bei Kindern die Unfähigkeit oder große Schwierigkeiten beim Erlernen des Schreibens, ausgedrückt durch ständige Fehler beim Schreiben, ohne Hörfehler und geistige Behinderung. Normalerweise sind Schwierigkeiten beim Schreiben untrennbar mit der Unfähigkeit verbunden, das Lesen zu beherrschen (Legasthenie). Die Vererbung spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieser Pathologien.

Sekundäre Dysgraphie und Legasthenie im Kindesalter umfassen Schreib- und Lesestörungen, wenn das Kind die Aufgaben in der Grundschule nicht bewältigen kann, die vorgegebenen Lesegeschwindigkeiten nicht einhält, Fehler in schriftlichen Aufgaben macht oder aufgrund eines schlechten auditiven Gedächtnisses den vorgegebenen Text nicht nacherzählen kann. Sekundäre Dysgraphie und Legasthenie im Kindesalter gelten nicht als pathologisch.

Dysgraphie bei Erwachsenen ist eine teilweise oder vollständige Unfähigkeit zu schreiben und wird im Symptomkomplex verschiedener Arten von Aphasie-Syndromen betrachtet.

Agnostische Störungen treten häufig gemeinsam auf. So kann sich Agraphie (Schreibunfähigkeit) gleichzeitig mit Akalkulie manifestieren – einer Störung der Zahlenwahrnehmung, dem Verlust der Fähigkeit zu zählen und Rechenoperationen durchzuführen. Der Patient kann sich nicht nur Buchstaben-, sondern auch Zahlenreihen nicht merken und aufschreiben und ist nicht in der Lage, Zahlenwerte zu vergleichen. Manchmal äußert sich die Krankheit in der Unfähigkeit, eine bestimmte Rechenoperation durchzuführen. Beispielsweise kann der Patient keine Zahlen subtrahieren, die Addition bereitet ihm jedoch keine Schwierigkeiten. Oder eine Person nimmt Zahlen nicht wahr, die eine bestimmte Ziffer enthalten, zum Beispiel „5“.

Die Unfähigkeit zu zählen und zu schreiben geht oft mit Störungen der mündlichen Sprache und dem Verlust der Lesefähigkeit einher. Bei Schäden in der Schläfenzone ist die akustische Wahrnehmung beeinträchtigt, in der Okzipitalzone die Visualisierung und in der präfrontalen Zone sind Planungs- und Kontrollfunktionen beeinträchtigt.

Motorische Agraphie tritt auf, wenn die Funktionen des dorsalen Frontalkortex des Gehirns beeinträchtigt sind. Es wird in efferent unterteilt, wenn die kinetische Grundlage der mündlichen Sprache beeinträchtigt ist, dh die Fähigkeit, Silben und Wörter vollständig auszusprechen. In diesem Fall beachtet der Patient beim Schreiben nicht die erforderliche Buchstabenfolge in Silben und Wörtern, und das Schreiben der Buchstabensymbole selbst leidet nicht. Und afferent, wenn der Patient einzelne Laute, deren Aussprache nahe beieinander liegt, nicht unterscheidet - die Ausführung von Artikulationsbewegungen.

Zu den Symptomen der efferenten motorischen Agraphie zählen zahlreiche Fehler im geschriebenen Text bis hin zur völligen Schreibunfähigkeit. Betroffene schreiben möglicherweise sehr langsam, mit veränderter Handschrift und eckigen, nicht verschmolzenen Buchstaben. Es kommt zu Vertauschungen und Auslassungen von Buchstaben, Silben- und Wortwiederholungen, unvollständigen Wörtern im Text, der Satzbau und das Verständnis des Satzsinns sind gestört. In schweren Fällen können Patienten außer Sprachstereotypen (Vor- und Nachname, Adresse, Wohnsitzland usw.) nichts mehr schreiben.

Bei Patienten mit der afferenten Form ist die kinestatische Grundlage der Sprechmotorik gestört. Sie tritt häufig im Symptomkomplex der motorischen Aphasie auf. Diese Art der Agraphie ist durch den Verlust des Gefühls für artikulatorische Grenzen bei der Unterscheidung von Lauten mit ähnlicher Wiedergabe gekennzeichnet. Typische Symptome: Ersetzung einiger Buchstaben durch andere beim Schreiben von Wörtern und Sätzen, die Laute mit ähnlicher artikulatorischer Wiedergabetechnik bezeichnen; Weglassen von Buchstaben, die Konsonanten bezeichnen, wenn diese zusammenfallen, oder von Vokalen; Silben können in der Mitte von Wörtern weggelassen werden. Diese Art der Agraphie ist durch Störungen aller Arten des Schreibens gekennzeichnet, mit Ausnahme des Umschreibens von Texten. Am stärksten gestört ist das Schreiben nach Diktat und das Ausdrücken der eigenen Gedanken auf Papier. Schreibautomatismus ist praktisch nicht vorhanden. Typisch ist ein vollständiges oder teilweises Missverständnis der Bedeutung des Geschriebenen, jedoch bleiben die lineare Spracheinheit und der Aufbau der geschriebenen Phrase mehr oder weniger erhalten.

Amnestische oder reine Agraphie wird diagnostiziert, wenn der Patient eine Lauteinheit der Sprache nicht mit ihrem Bild auf dem Papier abgleichen kann. Im nach Gehör oder selbstständig geschriebenen Text finden sich grobe Grammatikfehler, fehlende Buchstaben in Wörtern, fehlende Wörter in Phrasen und fehlerhafte Zeichensetzung. Sätze können von rechts nach links (spiegelbildlich) geschrieben werden. Der lesbarste Text wird durch Umschreiben erreicht.

Sensorische Agraphie ist mit Störungen der Lautwahrnehmung verbunden, die mit einer Störung der Lautunterscheidung einhergehen (Defekte im sensorischen und motorischen Mechanismus der akustischen Wahrnehmung von Sprachlauten). Daher ist das Hauptsymptom dieser Krankheitsform die Unfähigkeit, überhaupt und hauptsächlich unter Diktat zu schreiben. Auch das selbstständige Schreiben zerfällt, die Fähigkeit, Texte umzuschreiben, kann teilweise erhalten bleiben, aber der Automatismus dieser Handlung verschwindet und nur die Fähigkeit, jeweils einen Buchstaben abzuschreiben, bleibt erhalten. Die Patienten sind entweder völlig unfähig zu schreiben oder haben schwere Störungen dieser Fähigkeit. Die Idiogrammschrift kann erhalten bleiben, bei leichten Schädigungen ist der Text reichlich mit Buchstabenabsätzen gefüllt, während die Ersetzung der Buchstaben nach einem kinesistatischen Merkmal erfolgt (d. h. ähnliche Laute in der Wiedergabe). Diese Art der Agraphie ist in der Regel Teil des Symptomkomplexes des sensorischen Aphasie-Syndroms – einer Störung des aktiven Sprechens und des selbstständigen Schreibens sowie dessen Wahrnehmung und Verständnis.

Einige Spezialisten unterscheiden eine weitere Form der Agraphie – die akustisch-mnestische, die aufgrund einiger morphologischer Merkmale der Struktur des zweiten temporalen Gyrus der linken Hemisphäre auftritt. Dies ist eine unzureichend untersuchte Pathologie, und nicht alle Spezialisten sind mit ihrer Einstufung als eigenständiger Agraphietyp einverstanden.

Die akustisch-mnestische Agraphie ist durch eine Störung der höheren Prozesse der Schreiborganisation gekennzeichnet. Die Symptome dieser Art sind das subjektive Gefühl des Patienten, nicht schreiben zu können. Nicht die Fähigkeit zum Schreiben ist beeinträchtigt, sondern ihr Niveau, der Automatismus des Prozesses verschwindet, der Patient ist völlig unfähig, selbstständig zu schreiben, obwohl seine Fähigkeiten nicht beeinträchtigt sind und die Wahrnehmung der Lautreihen nicht beeinträchtigt ist. Bei Patienten wird die einmalige Wahrnehmung von Informationen (simultan) durch eine schrittweise (sukzessive), zeitlich gestreckte Wahrnehmung ersetzt. Wenn schrittweise Aktionen beeinträchtigt sind, entsteht kein ganzheitliches Bild des gelesenen oder gehörten Textes. Die Lautstärke der Schallwahrnehmung des Patienten ist beeinträchtigt, er verwechselt die Namen von Aktionen und Objekten, wiederholt sich, es kommt zu Verwirrung bei Buchstabensymbolen, während andere Wahrnehmungsformen erhalten bleiben, Aufmerksamkeit, allgemeine Motivation, Zielstrebigkeit und verbales Verhalten nicht beeinträchtigt sind.

Bei dieser Form der Agraphie erfolgt das Schreiben bewusst, willentlich und sehr langsam. Typische Rechtschreibfehler sind unvollständige Wörter und das Ersetzen von Wortteilen.

Apraktische Agraphie tritt üblicherweise bei der ideellen Form der Sprachstörung auf. In diesem Fall verliert der Patient die Fähigkeit zu gewohntem systematischen und zielgerichteten Handeln. Er kann sich nicht erinnern, wie man einen Stift aufhebt, und auch die Abfolge weiterer Aktionen ist ihm unbekannt. Da die motorische Organisation des Schreibprozesses selbst gestört ist, sind alle Arten der schriftlichen Sprache beeinträchtigt, selbst einfaches Abschreiben ist nicht möglich. Der Text weist starke Verzerrungen auf, die räumliche Beziehung seiner Elemente ist gestört, bei schwer kranken Patienten erscheinen anstelle von Buchstaben nur chaotisch angeordnete Striche. In diesem Fall ist die Grenze zwischen dem Gyrus supramarginalis und dem Gyrus angularis betroffen; viel seltener geht diese Form der Agraphie mit Herden im hinteren Bereich des zweiten Frontalgyrus einher.

Die opto-räumliche Agraphie ist eine Variante der optischen Agraphie, die das visuelle Bild eines Buchstabens, der einem bestimmten Laut entspricht, und seine räumliche Form betrifft. Neben dieser Form unterscheidet man auch optische, optomnestische und apraktognostische Formen der Pathologie. Letztere ist äußerst selten. Alle vier Typen hängen damit zusammen, dass das grafische Bild des Lautes nicht als visuelles Objekt wahrgenommen wird, während die Hörwahrnehmung erhalten bleibt.

Solche Formen der Agraphie entsprechen Herden in den unteren Abschnitten der parietalen Region der Großhirnrinde. In diesem Fall ist die Visualisierung des Bildes und sein Vergleich mit der grafischen Form beeinträchtigt. Der Patient hört und unterscheidet Laute, kann aber einen Buchstaben nicht auf Papier wiedergeben. Besonders schwierig ist es für ihn, räumlich orientierte Buchstabensymbole darzustellen, die im Alphabet die Mehrheit bilden. Zu den Symptomen gehören räumliche Verzerrungen von Buchstaben, ihren Elementen und Kombinationen sowie Schwierigkeiten bei der Auswahl des gewünschten Buchstabens.

Optische Agraphie – unterscheidet sich von der vorherigen Form der Erkrankung dadurch, dass sich der Patient überhaupt nicht an das visuelle Bild des Buchstabens erinnert, der einen bestimmten Laut bezeichnet. Er erkennt das visuelle Bild des Buchstabensymbols nicht richtig. Charakteristische Symptome sind der Austausch ähnlich aussehender Buchstaben, eine lange Suche nach dem gewünschten Buchstaben sowie sehr langsames und willkürliches Schreiben. Bei der optischen Form der Erkrankung bleibt oft die Fähigkeit erhalten, beispielsweise nur in Druckbuchstaben oder umgekehrt in Handschrift zu schreiben, wobei ein Wechsel von einer Schriftart zur anderen nicht möglich ist.

Optisch-amnestische Agraphie – Die Störung äußert sich darin, dass sich der Patient an das Aussehen von Buchstabensymbolen erinnert und diese schreiben kann, sich aber nicht an deren Bedeutung erinnert und Laute mit vorhandenen, aber nicht zugehörigen Buchstaben bezeichnet. Diese Form der Agraphie ist in der Regel ein Symptom einer amnestischen Aphasie, bei der sich der Patient nicht an die Namen von Objekten erinnern kann.

Die aprakto-agnostische Agraphie ist durch eine Verzerrung der Buchstabenschreibweise gekennzeichnet, wobei das Graphem erhalten bleibt.

Bei psychischen Störungen können sich Agraphien entwickeln, beispielsweise dynamische Agraphie, bei der die Satzstruktur, die Wortfolge und die Satzstruktur im Text gestört sind, und semantische Agraphie, bei der Schwierigkeiten bei der Verwendung komplexer logischer grammatikalischer Konstruktionen auftreten, die Bedeutungsnuancen, Vergleiche usw. vermitteln. Bei solchen Störungen ist die schriftliche Rede als Ausdrucksmittel auf höchster Ebene gestört. Die sensorischen und motorischen Fähigkeiten der schriftlichen Rede werden nicht beeinträchtigt.

Komplikationen und Konsequenzen

Da der Verlust der Schreibfähigkeit, ob teilweise oder vollständig, durch pathologische Prozesse in der Großhirnrinde hervorgerufen wird, können selbst geringfügige Anzeichen einer Agraphie schwerwiegende Folgen haben. Daher sollte das Auftreten erster Anzeichen einer Schreibstörung Anlass für eine gründliche Untersuchung des Gehirns sein, da dies auf einen sich entwickelnden Tumor, einen ischämischen Prozess oder einen Mikroschlag hinweisen kann, dessen rechtzeitige Behandlung zu einer vollständigen Wiederherstellung der Funktionen führen kann. Ein fortgeschrittener Prozess ist mit Verschlimmerung, Behinderung und sogar Sterblichkeit verbunden. Eine Person, die die Fähigkeit zum Schreiben von Texten verloren hat, hat ein stark reduziertes Selbstwertgefühl, eine stark reduzierte Lebensqualität, die Wahrscheinlichkeit, einen Arbeitsplatz zu finden und ein unabhängiges Leben zu führen.

Diagnose agraphie

Es ist nicht schwer festzustellen, ob der Patient die Fähigkeit zur schriftlichen Sprache in gewissem Umfang verloren hat. Nach der Untersuchung der Beschwerden des Patienten wird er gebeten, Tests zum Schreiben nach Diktat, Umschreiben, selbstständigen Schreiben und Idiogrammschreiben zu absolvieren. Die Fähigkeiten des Patienten und die Art der während des Tests gemachten Fehler werden analysiert.

Dabei werden nicht nur die Sprachprozesse des Patienten untersucht, sondern auch der Zustand seiner motorischen und kognitiven Funktionen umfassend beurteilt.

Es ist viel schwieriger, die Ursache der aufgetretenen Pathologie zu ermitteln. Manchmal liegt sie an der Oberfläche, wenn dem Auftreten der Agraphie ein Trauma oder eine schwere Infektion vorausging, in anderen Fällen müssen verstecktere Ursachen entdeckt werden. Labor- und instrumentelle Diagnosemethoden werden eingesetzt, um die Ursachen und das Ausmaß der aufgetretenen Pathologie zu ermitteln.

Dem Patienten werden klinische Tests verschrieben. Sie können natürlich nicht die unmittelbare Ursache der Agraphie aufzeigen, sind aber notwendig, um den Allgemeinzustand des Patienten zu beurteilen und Entzündungs-, Intoxikationsprozesse und Begleiterkrankungen zu identifizieren.

Moderne instrumentelle Untersuchungen – Elektro- und Echoenzephalographie, Schädelradiographie, Untersuchung der Blutzirkulation in den Gefäßen des Gehirns (Rheovasographie), Magnetresonanz oder Computertomographie, gegebenenfalls unter Verwendung von Kontrastmitteln – helfen dabei, den Ort der Läsion der Großhirnrinde genau zu bestimmen.

[ 8 ]

[ 8 ]

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose wird im letzten Stadium der Untersuchung durchgeführt. Nach der Kombination der Anamnesedaten werden diese im Hinblick auf die Bestimmung der Hirnpathologie betrachtet, die die schriftliche Sprachstörung verursacht hat.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung agraphie

Der Prozess der Wiederherstellung der Schreibfähigkeit ist mehrstufig und besteht aus mehreren Komponenten. Zunächst wird die Grunderkrankung behandelt, manchmal ist ein chirurgischer Eingriff erforderlich. Der Patient wird bei einem Psychiater oder Neurologen angemeldet und erhält eine medikamentöse Behandlung. Parallel dazu werden Kurse bei einem Logopäden angeboten, der mithilfe spezieller Kurse die Funktion von Bereichen der Großhirnrinde wiederherstellt. Besonders hilfreich ist Musikunterricht – Singen, Musizieren. Er entwickelt (wiederherstellt) die Feinmotorik der Hände und Finger. Logopädische Rhythmik, Diktate, Zusammenfassungen, Lesen – solche regelmäßigen Kurse, sowohl Einzel- als auch Gruppenkurse, können sehr effektiv sein, insbesondere wenn das Problem rechtzeitig an Spezialisten weitergeleitet wird.

Ziel der medikamentösen Therapie ist in erster Linie die Versorgung der Gehirnzellen mit Nährstoffen, das Stoppen des Wachstums des ischämischen Herdes und die Wiederherstellung der Blutzirkulation in diesem Bereich.

Cereton kann zur Wiederherstellung der Gehirnfunktionen verschrieben werden. Der Wirkstoff des Arzneimittels ist Cholinalfoscerat. Beim Eintritt in den Körper wird es in Acetylcholin (einen Leiter interneuronaler Impulse) umgewandelt, das für die normale Funktion des Nervensystems notwendig ist, und in Phosphatidylcholin, einen Baustoff für geschädigte Nervenmembranen. Die gestörte Hirndurchblutung und die Funktion der Nervenenden werden wiederhergestellt. Die Wirkung des Arzneimittels manifestiert sich in der Beschleunigung der Impulse zwischen Neuronen und der Regeneration geschädigter Zellmembranen, was sich durch die Beseitigung der reaktiven Hemmung des Patienten sowie durch die Verbesserung seines Gedächtnisses, seiner Konzentration und seiner Lernfähigkeit bemerkbar macht. Neurologische Symptome verschwinden und Verhaltensstereotype verbessern sich.

Das Medikament wird hauptsächlich über die Lunge mit ausgeatmetem Kohlendioxid (ca. 85 %) ausgeschieden, der Rest über Nieren und Darm. Als Stärkungsmittel werden Kapseln sechs Monate lang eingenommen. Es wird empfohlen, morgens zwei Kapseln und mittags eine weitere zu schlucken. Das Medikament wird für erwachsene Patienten empfohlen. Es sollte nicht von schwangeren und stillenden Frauen sowie bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe eingenommen werden. Die häufigste Nebenwirkung nach der Einnahme ist Übelkeit, gelegentlich können auch dyspeptische und neurologische Störungen auftreten.

Zur Wiederherstellung geistiger Funktionen, die durch Schlaganfälle, Vergiftungen, Verletzungen und Operationen beeinträchtigt sind, werden auch andere Medikamente mit nootropischen Eigenschaften eingesetzt. Zum Beispiel Nootropil (Wirkstoff - Piracetam). Dieses Medikament wird durch viele Synonyme repräsentiert (Cerebropan, Cyclocetam, Encephalux, Eumental, Noocephal, Piratam, Pyrrhoxil, Euvifor, Neutrophin, Noocebril, Norotrop und andere). Es wirkt sich positiv auf Stoffwechselprozesse aus, insbesondere auf die Glukoseaufnahme und den Hirnkreislauf, aktiviert Enzyme von Redoxreaktionen, trägt zur Verringerung ischämischer Bereiche der Großhirnrinde bei, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Nervenzellen gegen Sauerstoffmangel und die Einwirkung toxischer Substanzen. Die nootropische Wirkung beruht auf einer erhöhten Produktion von Dopamin und Noradrenalin in den Gehirnzellen sowie von Acetylcholin in den interzellulären Synapsen. Wird über die Nieren ausgeschieden, verbleibt länger in der Zerebrospinalflüssigkeit als in anderen Organen und Geweben, d. h. hat die größte Affinität zu Hirngewebe. Kann zur Behandlung von Kindern ab einem Jahr verwendet werden, schwangere und stillende Frauen können es unter Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses verwenden. Mit Vorsicht anwenden bei Allergikern mit Fructoseintoleranz. Nebenwirkungen sind neurologischer und dyspeptischer Natur. Die Behandlung ist eine Langzeitbehandlung mit einer Tagesdosis von 2,4 g, aufgeteilt in drei Dosen vor den Mahlzeiten. Mit der Zeit wird die Dosis auf die minimal wirksame Dosis reduziert und schrittweise abgesetzt. Die maximale Tagesdosis, die zu Beginn der Behandlung verschrieben werden kann, beträgt 4,8 g. Die Dosis für Kinder wird von einem pädiatrischen Neurologen berechnet (nicht mehr als 0,03–0,05 g pro Tag).

Neuroaminosäurepräparate können verschrieben werden. Beispielsweise verbessert Phenibut die Durchblutung der Gehirngefäße und regeneriert den Stoffwechsel in den Gehirnzellen. Es steigert die intellektuelle Leistungsfähigkeit und reduziert negative psychoemotionale Symptome. Durch die Einnahme des Medikaments verbessern sich Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Reaktionsgenauigkeit relativ schnell. Es zieht gut ein und wirkt förderlich auf das Gehirngewebe. Die Ausscheidung erfolgt hauptsächlich über die Nieren. Es wird Kindern unter acht Jahren, schwangeren und stillenden Frauen sowie bei Unverträglichkeit nicht verschrieben. Die Nebenwirkungen ähneln denen der vorherigen Medikamente. Phenibut ist wenig toxisch, die vom Arzt verordnete Dosierung sollte jedoch nicht überschritten werden. Die Standarddosis beträgt 0,75–1,5 g pro Tag, aufgeteilt auf drei Dosen. Das Medikament wird vor den Mahlzeiten eingenommen. Älteren Menschen wird eine höhere Dosierung nicht empfohlen. Bei Erwachsenen kann die Tagesdosis bei Bedarf 2,25 g betragen. Kinder im Alter von 8–14 Jahren nehmen üblicherweise 0,75 g des Medikaments pro Tag ein.

Glycin, eine Kombination des gleichnamigen Wirkstoffs mit den Vitaminen B1, B6 und B12, reguliert den Stoffwechsel, die geistige Aktivität und andere Bereiche der neuropsychischen Aktivität. Es passiert problemlos die Blut-Hirn-Schranke, reichert sich nicht in Organen und Geweben an und wird in Form von Metaboliten ausgeschieden: Wasser und Kohlendioxid. Es ist nur bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe kontraindiziert. Das Medikament sollte von einem Arzt verschrieben werden. Die Standarddosis beträgt zwei- bis viermal täglich eine Tablette.

Stoffwechselprozesse in der Großhirnrinde, die Ernährung ihrer Zellen und die Durchblutung können mithilfe von rein vitaminhaltigen Präparaten normalisiert werden. Beispielsweise stärkt Ascorutin, das Vitamin C und P (Rutin) enthält, die Blutgefäße, wirkt sich positiv auf die Erythropoese aus und beugt der Thrombusbildung vor. Es wird zusammen mit blutverdünnenden Präparaten angewendet.

Bei zerebrovaskulären Unfällen kann der Arzt je nach Zustand des Patienten verschiedene Komplexe mit B-Vitaminen verschreiben.

Angiovit (Vitamine B6, B9, B12) wird verschrieben, wenn die Konzentration von Serumhomocystein ansteigt, um sie bei zerebrovaskulären Unfällen zu normalisieren. Nehmen Sie drei bis vier Wochen lang täglich eine Tablette ein.

Zusätzlich zu den bereits aufgeführten enthält Pentovit die Vitamine B1 und B3, gleicht den Mangel an den in seiner Zusammensetzung enthaltenen Vitaminen aus, der häufig bei neuropsychiatrischen Erkrankungen beobachtet wird, verbessert die Gewebeernährung und den Stoffwechsel von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten. Verschrieben werden etwa einen Monat lang dreimal täglich sechs bis zwölf Tabletten nach den Mahlzeiten.

Es ist zu beachten, dass Vitamine nur im Rahmen einer komplexen Behandlung und nur nach ärztlicher Verordnung eingenommen werden dürfen.

Alle oben beschriebenen Medikamente, einschließlich Vitamine, sind nicht mit Alkohol verträglich.

Die physiotherapeutische Behandlung erhöht die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber der medikamentösen Therapie und ermöglicht es, die Dauer der Medikamenteneinnahme und deren Dosierung zu reduzieren. In den Anfangsstadien der Krankheit kann es unabhängig angewendet werden, ist aber in der Regel in den Behandlungskomplex integriert.

In der neurologischen Praxis kommen zum Einsatz: Lasertherapie, Magnetfeldtherapie, Darsonvalisation, medizinische Elektrophorese, Sauerstoff- und Jod-Brom- sowie trockene Kohlendioxidbäder.

Hausmittel

Zu Hause können Sie auch Kurse mit dem Patienten organisieren – schreiben Sie Diktate, Aufsätze oder einfach nur Briefe mit ihm. Um die Gehirnzellen zu nähren und die Hirndurchblutung zu aktivieren, können Sie Rezepte der traditionellen Medizin in komplexen Behandlungen anwenden. Bevor Sie jedoch die Gehirnfunktionen auf diese Weise wiederherstellen, sollten Sie Ihren Arzt über die Sicherheit der Anwendung der von Ihnen gewählten Methoden und deren Kombination mit den verschriebenen Medikamenten konsultieren.

Der einfachste und sicherste Weg, den Körper zu reinigen, Giftstoffe zu entfernen und alle Organe zu erneuern, ist das morgendliche Lutschen eines Esslöffels Pflanzenöl auf nüchternen Magen. Kritiker dieser Methode behaupten, sie wirke einwandfrei, lediglich die Behandlungsdauer hänge vom Grad der Vernachlässigung der Krankheit ab: Akute Zustände können in buchstäblich zwei Tagen behoben werden, chronische können Jahre dauern. Jedes Pflanzenöl eignet sich hierfür, insbesondere Sonnenblumenöl, das in unserer Gegend reichlich vorhanden ist. Das Öl wird unraffiniert eingenommen. Nehmen Sie morgens nach dem Aufwachen etwa einen Esslöffel Öl in den Mund und lutschen Sie es wie ein Bonbon, wobei Sie versuchen, es unter die Zunge zu bekommen. Dies sollte mindestens eine Viertelstunde lang erfolgen. Der Inhalt darf nicht geschluckt werden, da er giftig wird. Anschließend muss das Öl in die Kanalisation ausgespuckt oder sogar vergraben werden. Während des Saugvorgangs dickt das Öl zunächst ein, wird dann flüssig und verfärbt sich weiß – Sie können es ausspucken. Spülen Sie Ihren Mund nach dem Eingriff mit klarem Wasser aus.

Arbeitsintensiver, aber auch viel angenehmer ist die Reinigung des Körpers mit Rote-Bete-Kwas. Sie wird wie folgt zubereitet: drei mittelgroße Wurzelgemüse mit einer Gemüsebürste waschen (nicht schälen!), wie für einen Salat schneiden (in kleine Würfel) und in einen Emailletopf mit einem Fassungsvermögen von drei Litern geben (Sie können ein Glas verwenden), zwei Esslöffel Kristallzucker hineingeben. Deckel schließen. Zwei Tage bei einer Temperatur von etwa 20 °C ziehen lassen und den Inhalt zweimal täglich umrühren. Dann zwei Gläser saubere Rosinen (kernlos) in den Topf geben. Eine weitere Woche stehen lassen und den Inhalt wie zuvor zweimal täglich umrühren. Der Reinigungsprozess beginnt am achten Tag: Nehmen Sie vor vier Mahlzeiten einen Esslöffel Kwas ein. Es wird empfohlen, eine dreimonatige Kur durchzuführen und danach eine Pause einzulegen. Diese Reinigung ist nicht für Patienten mit Hypotonie geeignet, da Rote Bete den Blutdruck senkt.

Die Blätter des Reliktbaums Ginkgo Biloba gelten in der offiziellen Medizin seit langem als universelles Heilmittel zur Verbesserung der Hirndurchblutung und des Stoffwechsels. Die Pflanze erhöht die Widerstandsfähigkeit der Gehirnzellen gegen Hypoxie, wirkt antioxidativ, krampflösend und beugt der Entstehung von Hirnödemen vor. Mit ihrer Hilfe erfolgt die Rehabilitation nach Gehirnoperationen, Schlaganfällen und traumatischen Hirnverletzungen deutlich schneller. Apotheken bieten verschiedene Kräuterpräparate aus Ginkgo-Biloba-Blättern an. Diese sind rezeptfrei erhältlich: Tinkturen, Kapseln, Extrakte und Öle. Jedem Veröffentlichungsformular liegt eine Gebrauchsanweisung bei.

Diese Arzneimittel sollten nicht bei ulzerativen und erosiven Läsionen des Magen-Darm-Trakts, akuten zerebrovaskulären und koronaren Erkrankungen sowie bei Patienten mit Hypotonie, schwangeren und stillenden Frauen und Personen, die Blutverdünner einnehmen, angewendet werden.

Traditionelle Heiler haben keine Einwände gegen die äußerliche Anwendung von Ginkgo-Biloba-Blättern zur Behandlung von Kindern, die offizielle Kinderheilkunde billigt dies jedoch nicht.

Kräuterbehandlungen werden in der Volksmedizin zur Anregung von Stoffwechselprozessen eingesetzt. Beispielsweise empfiehlt sich die Zubereitung des folgenden Mehrkomponentenmittels aus Kräutertees: Nehmen Sie 100 g Schafgarbe und Wermut sowie die gleiche Menge Kiefernknospen pro drei Liter kaltes Wasser. In einem Emailletopf aufkochen und über Nacht stehen lassen, morgens abseihen. Ein Kilogramm Kristallzucker in den Topf mit dem Aufguss geben, ein Glas Aloe-Saft dazugießen, alles aufkochen und bis zum nächsten Morgen stehen lassen. Nochmals abseihen und erneut aufkochen lassen, dann sieben Stunden stehen lassen. Zu diesem Aufguss ein Kilogramm hellen Blütenhonig, 500 ml hochwertigen Cognac und 100 g Befungin hinzufügen. Gut verrühren, in Gläser füllen und eine Woche an einem warmen, dunklen Ort stehen lassen. Dreimal täglich einen Esslöffel eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten trinken. Eine dreimonatige Kur wird empfohlen.

Frischer Birkensaft wird für denselben Zweck verwendet, unabhängig von der Saison – Blätter oder Knospen. Birkenprodukte entfernen alles Unnötige aus dem Körper, regen Stoffwechselprozesse an und fördern die Regeneration aller Organe und Gewebe – der Patient spürt einen Kraftschub, wird energisch und intelligent. Für den Aufguss werden sowohl junge Blätter und Knospen als auch getrocknete (in Apotheken erhältlich) verwendet. Sie werden in einer Menge von 10 g pro 200 ml kochendem Wasser aufgebrüht.

Um die Hirndurchblutung während der Rehabilitationsphase nach einer akuten Beeinträchtigung wiederherzustellen, wird empfohlen, zwei bis drei Monate lang drei- bis viermal täglich ein Drittel (ein Viertel) Glas Kräutertee einzunehmen. Mischen Sie zunächst die getrockneten und zerkleinerten Pflanzenteile: eine Handvoll Thymian und Oregano; zwei Handvoll Minzblätter, Baldrianwurzeln und Hopfenzapfen; je vier Handvoll Geranienblätter, Mädesüßblüten, Herzgespann und Johanniskraut. Fünf Handvoll Weidenröschen hinzufügen und gut vermischen. Geben Sie zwei Esslöffel der trockenen Mischung in eine Thermoskanne und übergießen Sie sie mit ½ Liter kochendem Wasser. Über Nacht stehen lassen, morgens abseihen und tagsüber einnehmen.

Homöopathie

Komplexe homöopathische Präparate, die in Behandlungsschemata enthalten sind oder als Monotherapie verschrieben werden, können die Ernährung der Gehirnzellen und die Mikrozirkulation des Blutes in ihren Gefäßen verbessern.

Ubichinon compositum reinigt den Körper von Giftstoffen und Schlacken, regt Stoffwechselprozesse und Gewebeatmung an, bindet freie Radikale und reduziert entzündliche und allergische Erscheinungen.

Coenzym compositum weist aufgrund einer leicht unterschiedlichen Zusammensetzung der homöopathischen Komponenten die gleichen Eigenschaften auf. Diese komplexen Arzneimittel können mit beliebigen anderen Arzneimitteln kombiniert werden. Sie werden sowohl bei akuten zerebrovaskulären Unfällen, entzündlichen und infektiösen Prozessen, Neoplasien als auch in der Rehabilitationsphase eingesetzt, um die Hypoxieresistenz zu erhöhen und Störungen der Ernährung, Atmung und Durchblutung wiederherzustellen. Der Hersteller empfiehlt, diese beiden Arzneimittel im Wechsel einzunehmen, um eine schnelle therapeutische Wirkung zu erzielen, und schließt eine gleichzeitige Anwendung nicht aus. Die Standardbehandlung umfasst mindestens zehn Injektionen, die Häufigkeit der Verabreichung und die Dauer der Behandlung sollten jedoch von einem Arzt festgelegt werden. Die Arzneimittel können Kindern verschrieben werden. Ubichinon compositum wird nicht zur Behandlung schwangerer und stillender Frauen empfohlen, und die Anwendung von Coenzym compositum liegt in solchen Fällen im Ermessen des Arztes.

Cerebrum compositum hat vielfältige Auswirkungen auf die Gehirnfunktion, unter anderem verbessert es die Interaktion zwischen der linken und rechten Hemisphäre. Es stärkt die Gefäßwände, beugt deren Zerbrechlichkeit vor, wirkt moderat gefäßerweiternd und krampflösend und aktiviert die Zellernährung. Es wird in der Rehabilitationsphase nach Hirnverletzungen, akuten zerebrovaskulären Unfällen, neurochirurgischen Eingriffen, entzündlichen und infektiösen Erkrankungen eingesetzt.

Alle oben genannten Medikamente sind Injektionen, die auf beliebige Weise verabreicht werden. Agraphie macht sich bei Kindern bemerkbar, in der Regel ab dem sechsten Lebensjahr. Ihnen werden bereits Dosierungen für Erwachsene verschrieben. Die Medikamente werden ein- bis dreimal pro Woche, jeweils eine Ampulle, verabreicht.

Ubichinon und Cerebrum compositum können oral eingenommen werden, indem man eine Ampulle in 50 ml sauberem Wasser verdünnt und den Inhalt über den Tag verteilt in gleichen Portionen trinkt.

Für eine effektivere und schnellere Rehabilitation nach einer Störung des Nervensystems, insbesondere bei Patienten mit erhöhter nervöser Erregbarkeit, können Tropfen oder Tabletten von Nervoheel verwendet werden. Dieses Medikament wirkt sich positiv auf das Gedächtnis aus und verbessert den psychoemotionalen Status. Kann in jedem Alter angewendet werden.

Das stabilste und wirksamste Medikament ist natürlich das, das ein Homöopath individuell verschreibt. Das homöopathische Arsenal wird in verschiedenen Krankheitsphasen eingesetzt, sowohl akuten als auch chronischen. Arnika ist ein Erste-Hilfe-Mittel bei Verletzungen verschiedener Lokalisationen, einschließlich kraniozerebraler.

Die Folgen von Traumata und/oder chirurgischen Eingriffen am Gehirn lassen sich gut mit folgenden Medikamenten behandeln: Natrium sulfuricum und Helleborus niger. Bei hämorrhagischen und ischämischen Schlaganfällen können die homöopathischen Granulate Veratrum viride, Baryta carbonica und Baryta iodata verschrieben werden. Zur Wiederherstellung der Blutgefäße des Gehirns in der ischämischen Zone werden Ambra grisea, Lachesis und Phosphorus eingesetzt.

Chirurgische Behandlung

Bei Patienten mit Schreibsprachstörungen aufgrund eines akuten Schlaganfalls, eines Schädel-Hirn-Traumas oder von Hirntumoren kann eine chirurgische Behandlung angezeigt sein. Dazu gehören offene Operationen und minimalinvasive Eingriffe, wie die selektive Thrombolyse – die Auflösung von Blutgerinnseln, die Entfernung von Hämatomen nach Schlaganfall oder Trauma sowie Tumoren. Der Umfang der Operation richtet sich nach der Art der Erkrankung und dem Zustand des Patienten. Manchmal führt ein chirurgischer Eingriff zu deutlichen und schnellen Ergebnissen.

Manchmal kann jedoch auch der neurochirurgische Eingriff selbst zur Ursache einer Agraphie werden.

Verhütung

Zu den Maßnahmen, die der Entstehung von Agraphie bei einer Person mit schriftlichen Sprachfähigkeiten vorbeugen sollen, gehören ein rationales Verhalten, das traumatische Hirnverletzungen und Intoxikationen so weit wie möglich vermeidet, sowie eine gesunde Lebensführung, die der Entstehung von Neoplasien, Entzündungen und akuten Durchblutungsstörungen der Hirngefäße vorbeugt.

Die Vorbeugung einer angeborenen Agraphie kann durch eine bewusste und pragmatische Einstellung zur Geburt von Kindern erreicht werden, die dazu beiträgt, Schwangerschafts- und Geburtspathologien vorzubeugen.

Wenn Eltern bei ihrem Kind Symptome einer Agraphie feststellen, garantieren sofortige ärztliche Hilfe, rechtzeitige Diagnose und Behandlung eine erfolgreiche Beseitigung der Pathologie. Zu Hause ist es notwendig, häufiger Sprachübungen mit dem Kind durchzuführen und es in Entwicklungsclubs anzumelden, wobei der Schwerpunkt auf Musik- und Tanzkursen liegt.

[ 12 ]

[ 12 ]

Prognose

Die Behandlung dieser Pathologie kann langwierig sein, jedoch ist bei isolierter Agraphie die Wahrscheinlichkeit, die verlorene Funktion wiederherzustellen, recht hoch (viel höher als beim Symptomkomplex der Aphasie). Die Aktualität der begonnenen Behandlung und ihre Komplexität spielen eine wichtige Rolle.