Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

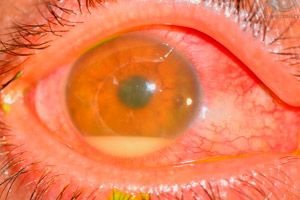

Akute postoperative Endophthalmitis

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Ursachen postoperative Endophthalmitis

Die Erreger sind am häufigsten Koagulase-negative Staphylokokken (z. B. Staph. epidemidis), grampositive (z. B. Staph. aureus) und gramnegative (z. B. Pseudomonas sp., Proteus sp.) Mikroorganismen.

Die Infektionsquelle ist schwer zu identifizieren. Als häufigste Ursache gilt die patienteneigene Bakterienflora der Augenlider, der Bindehaut und der Tränenkanäle. Weitere mögliche Infektionsquellen sind kontaminierte Lösungen, Instrumente, die Umgebung und das OP-Personal.

Symptome postoperative Endophthalmitis

Der Schweregrad einer Endophthalmitis hängt von der Virulenz des Erregers ab.

- Bei extrem schweren Formen sind Schmerzen, erhebliche Sehbehinderung, Augenlidödem, Chemosis, Bindehautinjektion, Zungenbeinsekretion, Hornhautinfiltrate und großes Hypopyon charakteristisch.

- Der mittelschwere Schweregrad ist gekennzeichnet durch den Verlust von fibrinösem Exsudat in die Vorderkammer, Hypopyon minor, Vitreitis, das Fehlen des Fundusreflexes und die Unmöglichkeit einer Ophthalmoskopie, selbst bei indirektem Licht.

- Bei der milden Form können nur geringe Schmerzen, das Fehlen oder ein leichtes Hypopyon sowie die Erhaltung eines Teils des Fundusreflexes auftreten, wobei eine partielle Ophthalmoskopie mit einem indirekten Ophthalmoskop möglich ist.

Die Bestimmung des Zeitraums zwischen der Operation und dem Auftreten von Endophthalmitis-Symptomen kann hilfreich sein, um den Erreger zu identifizieren. Beispielsweise sind Staph. aureus und grampositive Bakterien bei schwerer Endophthalmitis meist 2–4 Tage nach der Operation nachweisbar. Staph. epidermidis und koagulasenegative Kokken treten meist 5–7 Tage nach der Operation mit weniger schweren Symptomen auf.

Diagnose postoperative Endophthalmitis

- Der Nachweis des Erregers im Kammerwasser oder Glaskörper bestätigt die Diagnose. Eine negative Reaktion schließt eine Infektion jedoch nicht aus. Die Probenentnahme im Operationssaal umfasst Folgendes:

- Eine 0,1 ml große Probe Kammerwasser wird durch Aspiration mit einer Nadel auf einer Tuberkulinspritze aus dem vorhandenen zweiten Einschnitt entnommen.

- Die Glaskörperprobe wird am besten mit einem Mini-Vitrektor durch die Pars plana 3,5 mm vom Limbus entfernt entnommen. Steht kein Mini-Vitrektor zur Verfügung, kann alternativ eine partielle Sklerotomie 3,5 mm vom Limbus entfernt durchgeführt werden. Anschließend wird der flüssige Glaskörper mit einer Tuberkulinspritze aus dem mittleren Glaskörperraum abgesaugt. 0,1–0,3 ml Glaskörper werden zu Blutagar, flüssigem Thioglucolat und Sabourand-Agar gegeben. Stehen keine Fertigmedien zur Verfügung, kann die Probe alternativ in spezielle Fertigplatten gegeben werden. Einige Tropfen werden zusätzlich auf Gram- oder Giemsa-gefärbtes Glas gegeben.

- Eine Vitrektomie ist nur bei akuten Infektionskrankheiten und verminderter Lichtwahrnehmung indiziert. Bei erhöhter Sehschärfe (ab Handbewegungen) ist eine Vitrektomie nicht erforderlich.

- Die Antibiotika der Wahl sind Amikacin und Ceftazidin, die gegenüber den meisten grampositiven und gramnegativen Bakterien empfindlich sind, sowie Vancomycin, das gegenüber koagulasenegativen und koagulasepositiven Kokken empfindlich ist. Amikacin wirkt synergistisch mit Vancomycin, ist aber potenziell retinotoxischer als Ceftazidin und zeigt keine synergistische Wirkung mit Vancomycin.

- Die intravitreale Antibiotikagabe beginnt sofort, nachdem der Erregertyp identifiziert wurde und die Dichte des Augapfels abgenommen hat. Amikacin (0,4 mg in 0,1 ml) oder Ceftazidin (2,0 mg in 0,1 ml) und Vancomycin (1 mg in 1,0 ml) werden mit einer Nadel langsam in den mittleren Glaskörperraum injiziert. Die Abschrägung der Nadel sollte nach vorne zeigen, um einen minimalen Kontakt des Medikaments mit der Makula sicherzustellen. Nach der ersten Injektion sollte die Spritze abmontiert und die Nadel für die zweite Injektion im Hohlraum belassen werden. Wenn die Wahrscheinlichkeit einer Niederschlagsbildung hoch ist, sollten zwei unterschiedliche Nadeln mit unterschiedlichen Antibiotika verwendet werden. Nach dem Ziehen der Nadel wird eine parabulbäre Injektion des Antibiotikums verabreicht;

- parabulbäre Injektionen von Vancomycin 25 mg und Ceftazidin 100 mg oder Gentamicin 20 mg und Cefuroxim 125 mg ermöglichen das Erreichen therapeutischer Konzentrationen. Sie werden je nach Zustand 5-7 Tage lang täglich verschrieben;

- die lokale Therapie wird sparsam eingesetzt, außer in Fällen, die von einer infektiösen Keratitis begleitet werden;

- Eine systemische Therapie ist fraglich. Die Endophthalmitis Vitrectomy Study Group zeigte, dass die allgemeine Gabe von Ceftazidin und Amikacin unwirksam ist. Diese wasserlöslichen Antibiotika wirken nur schwach gegen grampositive Bakterien und haben eine geringe Permeabilität für das Sehorgan. Möglicherweise sind andere Antibiotika wie fettlösliche Chinolone (z. B. Ciprofloxacin, Ofloxacin) und Imepenem mit besserer Permeabilität und breitem antimikrobiellem Spektrum wirksamer. Die Antwort auf diese Frage bleibt zukünftigen Studien vorbehalten.

- Eine Steroidtherapie wird nach Antibiotika verabreicht, um die Entzündung zu reduzieren. Steroide sind nur dann weniger gefährlich, wenn die Bakterien empfindlich auf das Antibiotikum reagieren.

- parabulbäres Betamethason 4 mg oder Dexamethason 4 mg (1 ml) täglich für 5-7 Tage, je nach Zustand;

- in schweren Fällen 4-mal täglich 20 mg Prednisolon oral über 10–14 Tage;

- lokal Dexamethason 0,1 %, zunächst alle 30 Minuten, dann seltener.

- Die weitere Therapie und deren Umfang werden in Abhängigkeit der isolierten Bakterienkultur und des Krankheitsbildes festgelegt.

- Anzeichen einer Besserung sind eine Abschwächung der zellulären Reaktion sowie eine Abnahme des Hypopyons und des fibrinösen Exsudats in der Vorderkammer. In dieser Situation ändert sich die Behandlung unabhängig von den Testergebnissen nicht.

- Werden resistente Bakterienkulturen isoliert und verschlechtert sich das Krankheitsbild, sollte eine Umstellung der Antibiotikatherapie erfolgen.

- Die Behandlungsergebnisse sind trotz intensiver und richtiger Therapie schlecht (in 55 % der Fälle beträgt die erreichte Sehschärfe 6/60 oder weniger).

In einigen Fällen kann eine verminderte Sehkraft mit der Retinotoxizität von Antibiotika, insbesondere Aminoglykosiden, verbunden sein. FAG zeigt aufgrund einer Ischämie eine Hypofluoreszenz.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

- Rückstände von Linsenmaterial in der Vorderkammer oder im Glaskörper können eine akute Uveitis anterior verursachen.

- Es kann zu einer toxischen Reaktion auf die während der Operation verwendete Spülflüssigkeit oder Fremdmaterialien kommen. Seltener bildet sich ein ausgeprägter Fibrinfilm auf der Vorderseite der Intraokularlinse. In diesem Fall sind hohe Dosen von Steroiden (lokal oder parabulbär) in Kombination mit Zykloplastiken wirksam, es können jedoch Synechien mit der Intraokularlinse entstehen.

- Aufwendige oder langwierige Operationen führen zu Hornhautödemen und Uveitis, die unmittelbar in der postoperativen Phase erkannt werden.

Wen kann ich kontaktieren?

Verhütung

Eine optimale Vorbeugung ist noch nicht bekannt. Die folgenden Maßnahmen können jedoch hilfreich sein.

- Präoperative Behandlung bestehender Infektionen wie Staphylokokken-Blepharitis, Konjunktivitis, Dakryozystitis und bei Personen mit Prothesen Sanierung der kontralateralen Höhle.

- Instillation von Povidon-Iod vor der Operation:

- Eine im Handel erhältliche 10%ige Betadinlösung zur Hautvorbereitung wird mit Kochsalzlösung verdünnt, um eine 5%ige Konzentration zu erhalten;

- Zwei Tropfen der verdünnten Lösung werden wenige Minuten vor der Operation in den Bindehautsack injiziert und durch sanfte Bewegungen auf der Augenoberfläche verteilt. Mit dieser Lösung können die Augenlider vor dem Anlegen des Lidspekulums behandelt werden.

- Vor der Operation wird der Augapfel mit Kochsalzlösung gespült.

- Sorgfältiges Anlegen des Lidspekulums, wobei die Wimpern und Lidränder isoliert werden.

- Prophylaktische Gabe von Antibiotika

- Die postoperative Verabreichung von Antibiotika in den Sub-Tenon-Raum wird häufig angewendet, es gibt jedoch keine ausreichenden Belege für die Wirksamkeit dieser Methode.

- Eine intraoperative Spülung der Vorderkammer unter Zusatz von Antibiotika (Vancomycin) zur Infusionslösung kann eine wirksame Maßnahme sein, trägt aber gleichzeitig zur Entstehung resistenter Bakterienstämme bei.

[

[