Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Chronische Keilbeinentzündung

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Chronische Keilbeinhöhlenentzündung (chronische Keilbeinhöhlenentzündung, chronische Keilbeinhöhlenentzündung, chronische Keilbeinhöhlenentzündung (Sinusitis sphenaiditis chronica).

„Eine chronische Entzündung der Keilbeinhöhle – Sphenoiditis – ist eine Erkrankung, deren Diagnose oft erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Die Lage der Nebenhöhle in den funktionell wichtigen tiefen Bereichen der Schädelbasis sowie die Beteiligung der angrenzenden Nasennebenhöhlen am Entzündungsprozess tragen zum Auftreten unklarer, ausgelöschter klinischer Symptome bei, was die Diagnose erschwert. Die Position des berühmten HNO-Arztes SA Proskuryakov (1939) hat bis heute nicht an Aktualität verloren. Ihm zufolge sollte die Diagnose einer „Sphenoiditis“ im Kopf des Arztes selbst reifen, was viel Zeit, Erfahrung und Geschick erfordert. Dies erklärt offenbar den erheblichen Prozentsatz der bei der Autopsie festgestellten Fälle von chronischer Keilbeinhöhlenentzündung, die zu Lebzeiten nicht diagnostiziert wurden, was den „Ruf“ der Keilbeinhöhle als „vergessene“ Nebenhöhle unterstreicht.

Chronische Keilbeinentzündung ist eine chronische Entzündung der Keilbeinhöhlenschleimhaut, die als Folge einer ineffektiven Behandlung einer akuten Keilbeinentzündung über einen Zeitraum von 2-3 Monaten auftritt. Während dieser Phase des Entzündungsprozesses in der Keilbeinhöhle treten tiefe, oft irreversible pathomorphologische Veränderungen der Schleimhaut auf, die sich häufig auf das Periost und das Knochengewebe des Keilbeins ausbreiten. Am häufigsten tritt der chronische Entzündungsprozess in beiden Keilbeinhöhlen auf; laut VF Melnik (1994) wird ihre bilaterale Läsion in 65% der Fälle beobachtet, in 70% der Fälle ist eine chronische Keilbeinentzündung mit einer Entzündung anderer Nasennebenhöhlen verbunden. Isolierte Läsionen der Keilbeinhöhle, die in 30 % der Fälle beobachtet werden, entstehen wahrscheinlich im Zusammenhang mit ihrer Primärinfektion aus Infektionsherden, die in den Lymphknotenformationen des Nasopharynx lokalisiert sind, beispielsweise bei chronischer Adenoiditis.

Ursachen chronische Keilbeinentzündung

Die Ursache für die Entstehung einer chronischen Keilbeinentzündung ist die gleiche wie bei chronischen Entzündungsprozessen in anderen Nasennebenhöhlen.

Die Erreger der Krankheit sind meist Vertreter der Kokkenmikroflora. In den letzten Jahren wurde über die Isolierung von drei opportunistischen Mikroorganismen als Erreger berichtet – Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae und Moraxella catharrhalis. Es wird die Bildung verschiedener Arten aggressiver Assoziationen beobachtet, die durch erhöhte Virulenz gekennzeichnet sind. Pilze, Viren und Anaerobier wurden häufig als Erreger der Krankheit isoliert.

Pathogenese

Die Hauptrolle in der Pathogenese der chronischen Keilbeinentzündung spielen meist vorangegangene chronisch-entzündliche Erkrankungen anderer Nasennebenhöhlen und vor allem eine chronisch-träge Entzündung der hinteren Zellen des Siebbeinlabyrinths. Eine wichtige Rolle in der Pathogenese der chronischen Keilbeinentzündung spielen die anatomische Lage der Keilbeinhöhle und ihre engen Verbindungen mit den nasopharyngealen Lymphadenoidformationen. Die Lokalisation des chronischen Infektionsherdes in ihnen ist ein wichtiger Faktor für das Auftreten einer primären chronischen Entzündung der Keilbeinhöhlenschleimhaut. Der berühmte französische HNO-Arzt G. Portmann, der die chronische Keilbeinentzündung als eine Erkrankung mit spärlichen Symptomen, einem ausgelöschten Krankheitsbild, das oft durch Erkrankungen anderer Nasennebenhöhlen maskiert wird, beschreibt, stellt fest, dass sich die chronische Keilbeinentzündung oft indirekt durch die von ihr verursachten Komplikationen (Optikusneuritis, basale Pachymeningitis, optisch-chiasmatische Arachnoiditis usw.) manifestiert.

Aufgrund der Enge des natürlichen Auslasses verschließt sich dieser, wenn sich die Schwellung ausbreitet und die entzündete Nasenschleimhaut infiltriert. In dieser Situation beginnt letztere schnell Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid freizusetzen, und der Sauerstoffgehalt nimmt stark ab, wenn eitriges Exsudat im Lumen der Nasennebenhöhlen auftritt. Die Krankheit tritt auch auf, wenn ungünstige Faktoren die Nasennebenhöhlenschleimhaut direkt beeinflussen.

Symptome chronische Keilbeinentzündung

Chronische Sphenoiditis äußert sich in verschiedenen und unklaren Symptomen, die wahrscheinlich mit der tiefen Lage der Nebenhöhlen im Bereich der Schädelbasis, in der Nähe des Zwischenhirns und anderer wichtiger Hirnstrukturen zusammenhängen. Dies führt häufig zu neurologischen Komplikationen und dem Auftreten asthenovegetativer Symptome: Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Gedächtnisstörungen, Parästhesien, anhaltend leichtes Fieber, gestörte Glukosetoleranz. Am häufigsten äußert sich eine chronische Sphenoiditis durch dumpfe Schmerzen im Hinterkopf und Ausfluss in den Nasenrachenraum, vor allem morgens, Hyperthermie mit subfebrilen Werten und starke allgemeine Schwäche. Die Erkrankung ist durch einen langen Verlauf mit ausdruckslosen Symptomen gekennzeichnet. Der Entzündungsprozess ist häufig beidseitig, isolierte Schäden an den Nebenhöhlen werden in 30 % der Fälle beobachtet.

Die drei wichtigsten Symptome der Krankheit sind konstant, wobei das wichtigste Kopfschmerzen mit konstanter Lokalisation sind: mit leichter Pneumatisierung der Nasennebenhöhlen - im parietalen Bereich und mit starker Ausbreitung in den Hinterkopfbereich. Charakteristisch für die Keilbeinentzündung ist die Ausstrahlung von Kopfschmerzen in die retroorbitalen und frontalen Bereiche mit dem Auftreten von Gefühlen des "Herausziehens" oder "Einfangens" der Augen.

Ein weiteres Merkmal ist das Auftreten oder die Zunahme von Schmerzen in der Sonne, in heißen Räumen und nachts. Es wird angenommen, dass dies auf die aktive Verdunstung von Sekreten aufgrund hoher Lufttemperaturen und die Bildung von Krusten zurückzuführen ist, die den Ausgang der Nebenhöhlen verschließen. Solche Kopfschmerzmerkmale bei chronischer Keilbeinentzündung werden als Keilbeinschmerzsyndrom bezeichnet. Das zweite wichtige klinische Zeichen ist ein subjektiver Geruch aus der Nase, der nur vom Patienten selbst wahrgenommen wird. Das Auftreten des Geruchs wird dadurch verursacht, dass sich die natürliche Öffnung der Nebenhöhlen im Riechbereich öffnet. Das dritte Zeichen ist der Fluss von spärlichem und zähflüssigem Exsudat entlang des Nasopharynxgewölbes und der Rückwand des Rachens, was zu einer Reizung der Schleimhaut und oft einer lateralen Pharyngitis auf der Seite der Läsion führt.

Die Symptome einer chronischen Keilbeinentzündung hängen hauptsächlich von der Form des Prozesses (geschlossen, offen) und den Ausbreitungswegen der humoralen Derivate des Entzündungsprozesses ab, die wiederum durch die anatomische Struktur der Keilbeinhöhle (Volumen, Dicke der Knochenwände, Vorhandensein von Dihiszensen, Gefäßausgängen usw.) bestimmt werden. Die Lage der Keilbeinhöhle an der Schädelbasis und in unmittelbarer Nähe wichtiger Hirnzentren (Hypophyse, Hypothalamus, andere subkortikale Ganglien, Sinus cavernosus usw.) kann das Auftreten von direkten und Folgesymptomen verursachen, die auf die Beteiligung dieser Formationen am pathologischen Prozess hinweisen. Daher enthalten die Symptome einer chronischen Keilbeinentzündung, obwohl sie beispielsweise durch Anzeichen einer Ethmoiditis ausgelöscht, verborgen und maskiert sind, immer noch Elemente der „Spezifität“, die mit den oben genannten „Folgesymptomen“ zusammenhängen und für Erkrankungen anderer Nasennebenhöhlen nicht sehr charakteristisch sind. Beispiele für solche Symptome können die ersten Manifestationen einer optisch-chiasmatischen Arachnoiditis, einer Parese des Nervus abducens usw. sein.

Die „geschlossene“ Form der chronischen Keilbeinentzündung, die durch die fehlende Verbindung zwischen Nebenhöhlen und Nasopharynx (fehlende Drainagefunktion) gekennzeichnet ist, äußert sich in deutlich ausgeprägteren Symptomen als die „offene“ Form, bei der das in den Nebenhöhlen gebildete Exsudat ungehindert durch natürliche Drainageöffnungen abfließt. Bei der geschlossenen Form (kein Ausfluss im Nasopharynx) klagen die Patienten über Völlegefühl und Schweregefühl im Kopf, Blähungen im perinasalen Bereich und in der Tiefe der Augenhöhlen; ständige, sich periodisch verschlimmernde Kopfschmerzen, die in den Scheitel und die Augenhöhlen ausstrahlen und sich beim Kopfschütteln verstärken. Das Schmerzsyndrom bei chronischer Keilbeinentzündung ist durch das Symptom eines „ständigen Schmerzpunkts“ gekennzeichnet, dessen Lokalisation bei jedem Patienten streng individuell ist und sich bei jeder Verschlimmerung des Entzündungsprozesses genau an derselben Stelle wiederholt. Kopfschmerzen bei der geschlossenen Form der chronischen Keilbeinentzündung werden nicht nur durch Druck auf die sensorischen Nerven durch angesammeltes Exsudat verursacht, sondern auch durch eine Neuritis der sensorischen Nervenendigungen, die charakteristisch für jede chronische Sinusitis ist, deren Veränderung durch entzündliche Toxine zur Entwicklung von perivaskulären Neuralgien und Neuropathien führt, die charakteristisch für die Slader-, Charlin-, Harris-Syndrome usw. sind. Solche fixierten Schmerzorte können Schmerzen umfassen, die in die supra- und infraorbitalen Bereiche, in bestimmte Zähne, in den Bereich der Mamillenfortsätze und in den oberen Hals ausstrahlen. Wenn eine chronische Keilbeinentzündung mit einer chronischen Ethmoiditis kombiniert wird, ist Hyposmie möglich. Der geschlossene Typ des Prozesses führt zu fauligem Zerfall des Keilbeinhöhlengewebes und zu objektiver und subjektiver Kakosmie. Ein charakteristisches Zeichen einer chronischen Keilbeinentzündung ist eine Abnahme der Sehschärfe, selbst wenn keine Anzeichen einer optisch-chiasmatischen Arachnoiditis vorliegen. Auch Fälle einer vorübergehenden Hypoakusis bis zur vollständigen Genesung sind häufig.

Bei der „offenen“ Form der chronischen Keilbeinentzündung klagen die Patienten vor allem über zähflüssigen, übelriechenden Ausfluss im Nasenrachenraum, der zu gelb-grau-grünen Krusten trocknet. Um diesen Ausfluss und die Krusten zu entfernen, müssen die Patienten die Nasenhöhle und den Nasenrachenraum mit verschiedenen Lösungen spülen.

Objektive lokale Symptome umfassen Hyperämie der Nasenschleimhaut und parenchymatische Hypertrophie der Nasenmuscheln; unzureichend wirksame Wirkung von Vasokonstriktoren; eitriger Ausfluss in den Nasengängen, der zu schwer zu trennenden Krusten austrocknet; In der Riechspalte wird eine Ansammlung von zähflüssigem Eiter und kleinen Polypen festgestellt, was auf eine gleichzeitige chronische Ethmoiditis hinweisen kann. An der Rückwand des Rachens - zähflüssiger Eiter und Krusten, die aus dem Nasopharynx fließen; Bei der hinteren Rhinoskopie kann manchmal ein Polyp nachgewiesen werden, der aus der Keilbeinhöhle stammt und mit eitrigem Ausfluss bedeckt ist, der aus dem oberen Nasengang fließt und das hintere Ende der mittleren Muschel bedeckt. Letztere ist hypertrophiert und oft durch Polypen verändert. Eitriger Ausfluss, der an der hinteren Rachenwand herunterfließt, sammelt sich im Kehlkopf-Rachenraum und trocknet zu Krusten, die schwer auszuhusten sind.

Chronische Sphenoiditis ist in der Regel durch einen schleppenden Verlauf und einen gewissen Mangel an rhinologischen Symptomen gekennzeichnet und kann grundsätzlich durch die gleichen Kriterien wie chronische Entzündungsprozesse in anderen Nasennebenhöhlen charakterisiert werden. Bei chronischer Sphenoiditis treten jedoch häufig Symptome allgemeiner Natur in den Vordergrund, beispielsweise Anzeichen neurologischer und asthenovegetativer Störungen (Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen, Appetitlosigkeit, erhöhte Reizbarkeit). Gastrointestinale Störungen sind aufgrund des ständigen Verschluckens von eitrigen Massen, die sich im Hypopharynx ansammeln, nicht ungewöhnlich. Wie AS Kiselev (1997) feststellt, können einige Patienten einen schweren hypochondrischen Zustand entwickeln, der eine psychiatrische Behandlung erfordert. Wahrscheinlich werden die angegebenen neurologischen Störungen durch den toxikogenen und pathoreflexiven Einfluss des Fokus der chronischen Entzündung verursacht, der sich in unmittelbarer Nähe der Hypophysen-Hypothalamus- und limbisch-retikulären Systeme befindet. Dies zeigt sich insbesondere an Anzeichen emotionaler Störungen, dem Auftreten von zentralem Schwindel, Veränderungen im Kohlenhydratstoffwechsel usw.

Die Entwicklung einer chronischen Keilbeinentzündung kann, wie bei chronischen Entzündungsprozessen in anderen Nasennebenhöhlen, sowohl in Richtung Genesung als auch in Richtung Verschlechterung lokaler und allgemeiner Manifestationen der Krankheit erfolgen, und unter ungünstigen Bedingungen (allgemeine Infektionen, verminderte Immunität, einige systemische Erkrankungen) besteht die Gefahr (häufiger als bei chronischen Entzündungsprozessen in anderen Nasennebenhöhlen) des Auftretens einer Reihe schwerer Komplikationen (Orbitalphlegmone, Optikusneuritis, Pachymeningitis der Schädelbasis, optisch-chiasmatische Arachnoiditis, Hirnabszess, Thrombophlebitis des Sinus cavernosus usw.).

Diagnose chronische Keilbeinentzündung

Eine Methode zur Massenuntersuchung einer großen Anzahl von Menschen könnte die Fluorographie oder CT der Nasennebenhöhlen sein.

Im Stadium der Anamnese ist es notwendig, Informationen über die Dauer der Erkrankung und die Merkmale der klinischen Symptome zu erhalten, die auf den ersten Blick nicht einmal mit dieser Art von Sinusitis in Zusammenhang stehen. Dies betrifft vor allem neurologische Sehstörungen, die vor dem Hintergrund ständiger, langfristiger Kopfschmerzen und Ausfluss im Nasopharynx auftreten.

Körperliche Untersuchung

Aufgrund der Besonderheiten der Lage der Keilbeinhöhle ist es unmöglich,

Laborforschung

Wenn keine Komplikationen auftreten, sind allgemeine Blut- und Urinuntersuchungen, wie bei anderen Formen der Sinusitis, wenig aussagekräftig. Die Beobachtung der Dynamik des Blutzuckerspiegels ist obligatorisch.

Instrumentelle Forschung

Die posteriore Rhinoskopie zeigt Ödeme und Hyperämien der Nasen-Rachen-Schleimhaut, Krusten auf der Oberfläche und einen Eiterstreifen, der an der Seitenwand herunterfließt. Bei chronischer Sphenoiditis zeigt sich häufig eine Hyperplasie der Schleimhaut des Vomer-Hinterrandes, des Choanen-Oberrandes und der hinteren Enden der oberen und mittleren Nasenmuscheln. Das Auftreten eines Eiterstreifens kann bei wiederholter posteriorer Rhinoskopie nach sorgfältiger Anemisierung der Riechspaltenschleimhaut festgestellt werden. Die meisten Patienten haben ein anhaltendes Ödem und eine Hyperämie der mittleren Nasenmuscheln, was den Eindruck eines Überwuchses der hinteren oberen Nasenpartien erweckt.

Eine Oropharyngoskopie kann Anzeichen einer granulären Pharyngitis aufdecken.

Die Hauptmethode der instrumentellen Diagnostik bleibt die Radiographie. In axialer Projektion durchgeführt, ermöglicht sie die Klärung der Merkmale der Sinuspneumatisierung, des Vorhandenseins und der Anzahl der Kammern, der Lage des Intersinusseptums und der Art der verminderten Transparenz der Nebenhöhlen. Die Einführung eines wasserlöslichen Kontrastmittels in die Nebenhöhle durch einen Katheter, der während der diagnostischen Sondierung der Keilbeinhöhle eingeführt wird, ermöglicht eine genauere Lokalisierung der durch den Entzündungsprozess verursachten Veränderungen.

CT und MRT liefern in axialer und koronaler Projektion zweifellos eine wesentlich größere Informationsmenge und zeigen die Beteiligung anderer Nasennebenhöhlen und benachbarter Strukturen des Gesichtsskeletts am Entzündungsprozess.

Differentialdiagnose der chronischen Keilbeinentzündung

Die Krankheit, die der Erkrankung klinisch am nächsten kommt, ist das Diencephalon-Syndrom, das sich oft durch subjektive Empfindungen abwechselnder Hitze- und Kältegefühle äußert, was bei Patienten mit einer Keilbeinentzündung nicht auftritt.

Es ist notwendig, die Krankheit von der Arachnoiditis der vorderen Schädelgrube zu unterscheiden. Die hauptsächlich chronische Sphenoiditis unterscheidet sich von dieser Pathologie durch das Vorhandensein eines "spheroidalen Schmerzsyndroms", einer typischen Lokalisation von Exsudatsekreten und Röntgendaten.

[ 19 ]

[ 19 ]

Indikationen für die Konsultation anderer Spezialisten

Die dynamische Beobachtung des Patienten durch einen Neurologen und Augenarzt ist obligatorisch. Eine Konsultation mit einem Endokrinologen ist wünschenswert, um den Zustand der endokrinen Drüsen, insbesondere bei erhöhtem Plasmaglukosespiegel, zu klären. Vor und nach chirurgischen Eingriffen an der Keilbeinhöhle ist eine Konsultation mit einem Neurologen obligatorisch.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung chronische Keilbeinentzündung

Die Ziele der Behandlung einer chronischen Keilbeinentzündung bestehen darin, den Abfluss und die Belüftung der betroffenen Nebenhöhlen wiederherzustellen, störende Formationen zu beseitigen, pathologischen Ausfluss zu beseitigen und Reparaturprozesse anzuregen.

Indikationen für einen Krankenhausaufenthalt

Das Vorhandensein eines Keilbeinschmerzsyndroms, Ausfluss in den Nasopharynx, charakteristische Röntgensymptome sowie das Ausbleiben der Wirkung einer konservativen Behandlung innerhalb von 1-2 Tagen und das Auftreten klinischer Anzeichen von Komplikationen sind Indikationen für einen Krankenhausaufenthalt. Bei Patienten mit chronischer Keilbeinentzündung gelten solche Komplikationen als Verschlimmerung der Erkrankung mit einer zuvor gestellten Diagnose oder einer langfristigen erfolglosen Behandlung, verschiedene und vage Symptome im Zusammenhang mit einer Nasenpathologie.

Nichtmedikamentöse Behandlung der chronischen Keilbeinentzündung

Physiotherapeutische Behandlung: endonasale Elektrophorese mit Penicillin-Antibiotika, intrasinusale Bestrahlung mit Helium-Neon-Laserstrahlen.

Medikamentöse Behandlung der chronischen Keilbeinentzündung

Bis die Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung des Ausflusses vorliegen, können Breitbandantibiotika eingesetzt werden - Amoxicillin, auch in Kombination mit Clavulansäure, Cephaloridin, Cefotaxim, Cefazolin, Roxithromycin usw. Basierend auf den Ergebnissen der Kultur sollten gezielte Antibiotika verschrieben werden. Wenn der Ausfluss ausbleibt oder nicht erreicht werden kann, wird die Behandlung fortgesetzt. Fenspirid kann als Teil einer entzündungshemmenden Therapie verwendet werden. Gleichzeitig wird eine Hyposensibilisierungstherapie mit Mebhydrolin, Chlorpyramin, Ebastin usw. durchgeführt. Zu Beginn der Behandlung werden vasokonstriktorische Nasentropfen (abschwellende Mittel) mit milder Wirkung verschrieben (Ephedrinlösung, Dimethinden in Kombination mit Phenylzfrip, und anstelle der nächtlichen Einnahme von Tropfen oder Spray kann ein Gel verwendet werden). wenn innerhalb von 6-7 Tagen keine Wirkung eintritt, erfolgt die Behandlung mit Imidazol-Medikamenten (Naphazolin, Xylometazolin, Oxymetazolin usw.). Die Verwendung von Immunmodulatoren (Medikamente der Thymusgruppe der 3. und 5. Generation, Azoximer) ist obligatorisch.

Bei einer Anämie der Schleimhaut der Riechspalte erfolgt die Behandlung mit verschiedenen abschwellenden Mitteln.

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Chirurgische Behandlung der chronischen Keilbeinentzündung

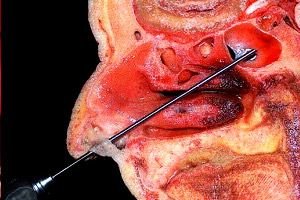

Die Behandlung einer akuten Keilbeinentzündung umfasst die Sondierung der Keilbeinhöhle mit Katheternadeln. Eine vorläufige chirurgische Korrektur der Strukturen der Nasenhöhle (Deformitäten der Nasenscheidewand, Hypertrophie des hinteren Endes der mittleren Nasenmuschel, Verwachsungen, Polypen), die eine Sedierung verhindern, sollte durchgeführt werden. Es wird eine sorgfältige, schrittweise Oberflächenanästhesie und Anemisierung der Schleimhaut des mittleren Nasengangs durchgeführt. Die anatomischen Orientierungspunkte sind der untere Rand der piriformen Öffnung, der obere Rand der Choane, die mittlere Nasenmuschel und die Nasenscheidewand. Die Sondierung erfolgt entlang der Zuckerkandl-Linie, die an der vorderen Nasenstachel beginnt, durch die Mitte der mittleren Nasenmuschel bis zur Mitte der Vorderwand der Keilbeinhöhle verläuft. Es ist zu beachten, dass sich die Auslassöffnung der Nebenhöhle 2–4 mm seitlich der Nasenscheidewand und 10–15 mm oberhalb des Choanenrandes befindet. Ein Zeichen für den Eintritt in das Lumen der Nebenhöhle durch den natürlichen Auslass ist das Gefühl des „Durchfallens“ und die Unmöglichkeit einer vertikalen Verschiebung des Katheters. Nach dem Absaugen des Inhalts wird die Höhle mit antiseptischen Lösungen oder einer warmen 0,4%igen Natriumchloridlösung gespült. Anschließend wird die Patientin mit leicht nach hinten geneigtem Kopf auf den Rücken gelegt, das Medikament in das Lumen der Keilbeinhöhle eingeführt und 20 Minuten lang belassen, um eine maximale Absorption des Medikaments zu erreichen.

Die Behandlungstaktik der chronischen Keilbeinentzündung richtet sich nach der klinischen Form der Erkrankung. Exsudative Formen (katarrhalisch, serös, eitrig) werden konservativ mit Sondierung und längerer Drainage sowie ständiger Medikamentengabe in die Keilbeinhöhlen behandelt. Produktive Formen (polypös und polypös-eitrig) werden chirurgisch behandelt.

Die schonendste Methode zum Öffnen der Keilbeinhöhle ist die transseptale. Nach einer typischen Inzision wird das Mukoperichondrium dem viereckigen Knorpel ausgesetzt. Nur die veränderten Abschnitte werden entfernt, ebenso wie der Knochenteil, wo die auf dem Weg zum Rostrum liegenden Abschnitte reseziert werden. Die Schleimhaut und das Periost der Vorderwand der Keilbeinhöhle werden abgezogen, die mit Hayeks Zange geöffnet wird. Pathologisch veränderte Abschnitte der Schleimhaut, Polypen und andere Formationen werden entfernt. Die Operation wird durch Spülen der Nasennebenhöhlen mit der Anlage einer weiten Anastomose und Tamponade der Nasenhöhle abgeschlossen.

Bei der endonasalen Öffnung der Keilbeinhöhle nach der von Bockstein modifizierten Hayek-Methode wird der größte Teil des vorderen Teils der mittleren Nasenmuschel reseziert und anschließend die hinteren Zellen der Siebbeinhöhle geöffnet. Nach der Entfernung der Knochenfragmente wird die Vorderwand der Keilbeinhöhle sichtbar gemacht. Die Vorderwand wird mit einem Haken, der in ihren natürlichen Ausgang eingeführt wird, durchbrochen und die Öffnung mit einer Hayek-Zange erweitert.

Bei der endonasalen Keilbeinhöhlenöffnung mittels Endoskop oder unter Mikroskopkontrolle gilt der Einsatz eines Mikrodebriders als schonender.

Die chirurgische Behandlung der chronischen Keilbeinentzündung zielt in erster Linie darauf ab, eine breite Drainageöffnung für die Keilbeinhöhle zu schaffen, was an sich zur Beseitigung des Entzündungsprozesses führen kann. Wenn sich in der Nebenhöhle pathologische Gewebe befinden (Polypen, Granulationen, Bereiche mit nekrotischem Knochen, Detritus, Cholesteatommassen), werden diese entfernt, wobei das Prinzip der Erhaltung von Bereichen der Schleimhaut, die zu reparativen Prozessen fähig sind, beachtet wird.

Indikationen für die chirurgische Behandlung der chronischen Keilbeinentzündung werden durch die Dauer der Erkrankung, ihre Kombination mit entzündlichen Prozessen in anderen Nasennebenhöhlen, die Unwirksamkeit nicht-chirurgischer und halbchirurgischer Behandlungen, das Vorhandensein von ausgeprägten subjektiven und objektiven Symptomen, einschließlich Nasenpolypen, Anzeichen von Sehbehinderung, Verdacht auf orbitale und intrakraniale Komplikationen bestimmt. Bei der Bestimmung der Indikationen für eine chirurgische Behandlung sollte man sich auch an der Position alter Autoren orientieren, dass jede chronische Keilbeinentzündung ein „Pulverfass“ ist, auf dem das Gehirn „sitzt“ und „eine Zigarre raucht“, weil sowohl der Patient als auch die behandelnden Ärzte dieser Krankheit nicht ausreichend Aufmerksamkeit schenken.

Es gibt eine ganze Reihe chirurgischer Behandlungsmethoden, die sich alle in der Art des Zugangs zur Keilbeinhöhle unterscheiden und in folgende Methoden unterteilt sind:

- direkte endonasale Etmoidosphenoidektomie;

- transsinomaxilläre Etmoidosphenoidektomie;

- transorbitale Etmoidosphenoidektomie;

- transseptale Keilbeinentfernung.

Da die isolierte Form der chronischen Keilbeinentzündung äußerst selten ist und oft mit Erkrankungen anderer Nasennebenhöhlen einhergeht, ist die am häufigsten und effektivsten angewandte Methode die Pietrantonide Lima. Dabei wird über einen einzigen Zugang durch die Kieferhöhle eine Revision aller Nebenhöhlen einer Seite, einschließlich der Haupthöhle, ermöglicht, ohne die anatomischen Strukturen der inneren Nase zu beeinträchtigen oder zu zerstören, wie dies beispielsweise bei endonasalen und transseptalen Methoden der Fall ist. Die Eröffnung der Keilbeinhöhle wird selten als eigenständige Operation durchgeführt; meist wird die Keilbeinhöhle zusammen mit dem Siebbeinlabyrinth eröffnet.

Die Pietrantoni-de Lima-Methode

Diese Methode gewährleistet die Öffnung und Drainage aller Nasennebenhöhlen bei einer Sinusitis geminalis unter Erhalt der Nasenmuscheln und Wiederherstellung der physiologischen Funktionen der Nasenhöhle.

Indikationen: chronische Pansinusitis (einfach und kompliziert durch Orbitalphlegmone, Optikusneuritis, optisch-chiasmatische Arachnoiditis, Meningitis, Thrombophlebitis des Sinus cavernosus, Hirnabszess – Temporal- und Parietallappen – sowie viszerale toxische Infektionen).

Die Operationstechnik umfasst folgende Schritte:

- Eröffnung der Kieferhöhle mit der Caldwell-Luc-Methode;

- Eröffnung des Siebbeinlabyrinths im Bereich des hinteren-oberen-inneren Winkels der Kieferhöhle;

- Entfernung der vorderen und hinteren Zellen des Siebbeinlabyrinths (Siebbeindissektion nach Jansen-Winkler);

- Trepanation der Vorderwand der Keilbeinhöhle, ausgehend vom Keilbeinkamm;

- endonasale Eröffnung der Stirnhöhle (wie angegeben) und Bildung einer breiten Drainage aller geöffneten Nebenhöhlen;

- Untersuchung der allgemeinen postoperativen Höhle, ihre Pulverisierung mit einer Pulvermischung aus Antibiotika;

- Tamponade aller geöffneten Nebenhöhlen mit einem einzigen Tampon, beginnend an deren tiefsten Abschnitten; die Länge des Tampons wird so bemessen, dass sein Ende über den Einschnitt der Nasolabialfalte im Mundvorhof hinausragt, durch den er anschließend entfernt wird.

Transseptale Keilbeinhöhlenöffnung nach Hirsch

Diese Methode ist die chirurgisch komfortabelste, da sie eine gute Übersicht über das Operationsgebiet in der Keilbeinhöhle, eine weite Öffnung beider Hälften, die radikalste Entfernung pathologischen Inhalts und einen stabilen, effektiven Abfluss ermöglicht. Die Effektivität des chirurgischen Eingriffs wird durch den Einsatz videoendoskopischer Technologie im letzten Teil deutlich erhöht. Dadurch können alle, auch kleinsten, Fragmente pathologischen Gewebes auf dem Bildschirm identifiziert und entfernt werden, wobei das Prinzip der Schonung lebensfähiger Schleimhautbereiche eingehalten wird. Darüber hinaus ermöglicht diese Methode den Zugang zur Hypophyse, falls diese tumorös ist.

Betriebstechnik:

- Einschneiden und Durchtrennen der Schleimhaut mit Perichondrium wie bei der Septumoperation bis einschließlich Vomer; Verschieben der Mukoperichondriumplatte nach lateral.

- Mobilisierung des knorpeligen Teils der Nasenscheidewand auf die Gegenseite, wofür VI Voyachek vorschlug, Einschnitte (Brüche) am knorpeligen Teil der Nasenscheidewand vorzunehmen, ohne das Perichondrium und die Schleimhaut der Gegenseite zu durchtrennen; Wenn der Zugang zur Vorderwand der Keilbeinhöhle erweitert werden muss, dürfen im knorpeligen Abschnitt nur einzelne Abschnitte entfernt werden, insbesondere solche, die gekrümmt sind und den orthograden Zugang zur Keilbeinhöhle behindern. Im knöchernen Abschnitt der Nasenscheidewand werden nur die Abschnitte entfernt, die auf dem Weg zum Rostrum der Keilbeinhöhle liegen. AS Kiselev (1997) weist besonders auf die Notwendigkeit hin, den oberen Teil der senkrechten Platte des Siebbeins als mediane Landmarke zu erhalten (der untere Teil wird entfernt, um den Zugang zum Rostrum der Keilbeinhöhle zu erweitern).

- Einführen von Killian-Spiegeln mit sukzessive längeren Ästen zwischen Nasenseptum und Mukoperichondrium an die Vorderwand der Keilbeinhöhle und deren Öffnung mit einem verlängerten West-Meißel, einer Pinzette oder einem Bohrer. In Ermangelung eines Videoüberwachungsgeräts mit Glasfaser werden Zustand und Volumen der Nasennebenhöhle, ihr Inhalt, das Vorhandensein und die Position des intersinusalen Septums mit einer Knopfsonde überprüft, wobei nacheinander alle Wände abgetastet werden, wobei den oberen und seitlichen Wänden besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

- Die Keilbeinhöhlenöffnung wird mit geeigneten Instrumenten (lange Meißel, Löffel, lange rotierende Gaek-Zange) erweitert. Nach der Entfernung eines großen Teils der Keilbeinhöhlenvorderwand und der Präparation der dahinterliegenden Schleimhaut wird auch ein großer Teil des Intersinusseptums abgebissen.

- Revision und Kürettage der Schleimhaut unter Beachtung des Prinzips ihrer Schonung. Dieser Operationsschritt ist sowohl hinsichtlich der Erhaltung lebensfähiger Schleimhautbereiche als auch der vollständigen Entfernung nicht lebensfähiger Gewebe am effektivsten. Dabei kommt die Mikrovideo-Chirurgiemethode mit Anzeige des Operationsfeldes auf dem Monitor zum Einsatz.

- Reposition von Teilen der Nasenscheidewand durch Entfernung des Killian-Spiegels. Ein Subclavia-Katheter geeigneter Länge wird zur Nachbehandlung (Spülung mit ozonisiertem destilliertem Wasser, Verabreichung von Medikamenten) in die Nasennebenhöhlen eingeführt und eine vordere Schlingentamponade beider Nasenhälften wie nach einer Septumoneration durchgeführt. Die Tampons werden nach 24–48 Stunden entfernt, der Katheter nach einer Woche.

Postoperative Behandlung

Eine Woche lang wird eine allgemeine und lokale Antibiotikatherapie durchgeführt, die Nebenhöhlen werden täglich mit antiseptischen Lösungen gespült, eine allgemeine symptomatische Behandlung durchgeführt und Medikamente verschrieben, die die spezifische und unspezifische Widerstandskraft des Körpers erhöhen.

Endonasale Polysinusotomie

AS Kiselev bezeichnete diese Art der Operation als „modern“, was wahrscheinlich auf seiner eigenen langjährigen Erfahrung beruhte. Der Operation geht eine detaillierte Untersuchung der Nasenhöhle mit modernen endoskopischen Geräten voraus. Ziel dieser Untersuchung ist es, endonasale anatomische Besonderheiten zu identifizieren, die während der Operation berücksichtigt werden müssen. Werden Verletzungen festgestellt, die den endonasalen Zugang zur Keilbeinhöhle beeinträchtigen könnten, wird ein Plan zu deren Beseitigung erstellt. Zu solchen Verletzungen und pathologischen Zuständen gehören eine ausgeprägte Krümmung der Nasenscheidewand, insbesondere in den tiefen Abschnitten, das Vorhandensein hypertrophierter Nasenmuscheln, insbesondere der mittleren, Polypen, insbesondere Choallokalisation, sowie eine Reihe von dysmorphologischen Phänomenen, die das orthograde Eindringen zum Rostrum erheblich beeinträchtigen können.

Wenn keine mechanischen Hindernisse für diesen chirurgischen Eingriff bestehen, besteht der nächste Schritt in der Luxation der mittleren Nasenmuschel zur Nasenscheidewand, um den Processus uncinatus durch Palpation mit einer Knopfsonde zu identifizieren. Hinter dem Processus uncinatus wird die Vorderwand der Siebbeinhöhle bestimmt, die zusammen mit ihr eine Fissur semilunaris bildet. Anschließend wird der Processus uncinatus mit einem sichelförmigen Messer von oben nach unten abgetrennt und mit einer Nasenzange entfernt. Das Entfernen des Processus uncinatus öffnet den Zugang zur Bulla, die mit derselben Zange oder einem anderen geeigneten Instrument geöffnet wird. Das Öffnen der Bulla ermöglicht den Zugang zu den verbleibenden Zellen des Siebbeinlabyrinths, die nacheinander entfernt werden, wodurch das „Dach“ des Siebbeins freigelegt wird. Bei medialer Bewegung des Instruments und übermäßiger Krafteinwirkung nach oben besteht die Gefahr, die Siebbeinplatte zu beschädigen und in die vordere Schädelgrube einzudringen. Umgekehrt kann eine übermäßige seitliche Verschiebung des Instruments zu einer Beschädigung des Papiertellers und des Orbitalinhalts führen.

Der nächste Schritt besteht darin, das Ostium der Kieferhöhle zu erweitern. Dazu wird das Ende des Endoskops mit einem Blickwinkel von 30° in den mittleren Nasengang eingeführt und das natürliche Ostium der Kieferhöhle mithilfe einer Knopfsonde gefunden. Es befindet sich hinter der Oberkante der unteren Nasenmuschel und vor der Höhe des Tränentuberkels; sein Durchmesser beträgt normalerweise 5–7 mm. Als nächstes wird das natürliche Ostium mithilfe einer Spezialzange mit umgekehrter Beißzange oder einer Kürette und eines scharfen Löffels erweitert. Es sollte jedoch bedacht werden, dass eine Erweiterung des Ostiums über die Höhe des Tränentuberkels hinaus normalerweise zu einer Schädigung der Tränenwege führt und hinter der Höhe des hinteren Endes der mittleren Nasenmuschel eine Schädigung der Arteria sphenopalatina (auch bekannt als Keilbeinarterie) auftreten kann. Eine übermäßige Erweiterung des Ostiums nach oben kann zu einem Eindringen in die Augenhöhle führen.

Der nächste Schritt ist die Eröffnung der Keilbeinhöhle. Dies erfolgt durch die Vorderwand mit einer Knochenzange. Die entstandene Öffnung wird mit einer Gaek-Zange erweitert. Anschließend wird die Keilbeinhöhle endoskopisch untersucht und eine Kürettage unter Beachtung des Prinzips der Schleimhautschonung durchgeführt.

Als nächstes wird eine intranasale Eröffnung der Stirnhöhle durchgeführt, die laut AS Kiselev die komplexeste Art der endonasalen Sinusotomie ist. Nach vorläufiger Entfernung des Knochenschafts und Eröffnung der vorderen Zellen des Siebbeinlabyrinths, die die Vorderwand des Stirnnasalkanals bilden, wird der Eingang zur Stirnhöhle sichtbar, in den zur Orientierung eine Sonde eingeführt wird. Um den Eingang zur Stirnhöhle zu erweitern, muss die stirnonasale Knochenmasse entfernt werden, die das Risiko eines Eindringens in die vordere Schädelgrube birgt, insbesondere bei Entwicklungsanomalien des Stirnbeins. Wenn es daher nicht möglich ist, eine Sonde in die Stirnhöhle einzuführen, muss man auf ihre intranasale Öffnung verzichten und bei entsprechenden Indikationen auf einen externen Zugang umsteigen.

Weiteres Management

Selbstspülung der Nasenhöhle und des Nasopharynx mit einer warmen 0,9%igen Natriumchloridlösung unter Verwendung von Geräten wie „Rinolife“ oder „Dolphin“.

Die ungefähre Dauer der Behinderung bei akuter und exazerbierter chronischer Keilbeinentzündung ohne Anzeichen von Komplikationen beträgt bei konservativer Behandlung mit Sinussondierung 8–10 Tage. Eine endonasale Intervention verlängert die Behandlungsdauer um 1–2 Tage.

Informationen für den Patienten

- Vorsicht vor Zugluft.

- Lassen Sie sich gegen Grippe impfen.

- Bei den ersten Anzeichen einer akuten Virusinfektion der Atemwege oder einer Grippe sollten Sie einen Spezialisten aufsuchen.

- Auf Empfehlung des behandelnden Arztes wird eine chirurgische Sanierung der Nasenhöhle durchgeführt, um die Nasenatmung wiederherzustellen und die anatomischen Strukturen der Nasenhöhle zu korrigieren.

Medikamente

Verhütung

Zur Vorbeugung einer chronischen Keilbeinentzündung gehören die Vermeidung einer Unterkühlung, die Überwachung des allgemeinen und lokalen Immunitätsniveaus sowie eine sorgfältige Behandlung entzündlicher Erkrankungen der oberen Atemwege, einschließlich einer akuten Sinusitis.

Prognose

Die Prognose einer chronischen Sphenoiditis ist in den meisten Fällen günstig, selbst bei einigen intrakraniellen Komplikationen, wenn diese rechtzeitig erkannt und radikal behandelt werden. Am gefährlichsten in funktioneller Hinsicht sind die schnell fortschreitende Orbitalphlegmone, die Optikusneuritis und die optisch-chiasmatische Arachnoiditis. Die Prognose ist sehr ernst und in einigen Fällen pessimistisch, mit paraventrikulären und Hirnstammabszessen, einer schnell fortschreitenden Thrombophlebitis der Sinus cavernosus mit Ausbreitung auf benachbarte Venensysteme des Gehirns.