Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Diffuse Hirnveränderungen: Was bedeutet das?

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 05.07.2025

Das Gehirn ist das höchste Regulationszentrum aller Prozesse im menschlichen Körper. Es sind seine komplexe Struktur und seine Funktionsweise, die den Menschen vom Tier unterscheiden und ihn intelligenter und vernunftbewusster machen. Es ist klar, dass lokale oder diffuse Veränderungen im Gehirn möglicherweise nicht die beste Wirkung auf die Leistung dieses wichtigen Organs haben, das die Arbeit aller anderen Komponenten des lebenden Organismus steuert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in verschiedenen Altersphasen regelmäßig qualitative und quantitative Veränderungen im Gehirn auftreten, die physiologisch bedingt sind und keine Pathologie bedeuten. Doch wie können wir verstehen, womit die Veränderungen der Hirnsubstanz und ihrer Aktivität verbunden sind, und lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen?

Das menschliche Gehirn

Wenn man sagt, der Mensch sei das höchste Lebewesen der Erde, bedeutet das nicht, dass er stärker und mächtiger ist als andere Vertreter der Tierwelt. Im Kampf gegen große Raubtiere liegt der Kraftvorteil oft nicht auf der Seite des Menschen. Dank der komplexen Struktur des Gehirns und der darin ablaufenden Prozesse der Informationsanalyse und -synthese treffen wir Entscheidungen, die uns helfen, Gegnern um ein Vielfaches stärker zu widerstehen.

Während das Verhalten von Tieren auf angeborenen Instinkten und Grundbedürfnissen beruht, die ihnen das Überleben und den Fortbestand der Art ermöglichen, wird der Mensch von der Vernunft geleitet, die ihm gewisse Privilegien verleiht und es ihm ermöglicht, auftretende Probleme nicht nur durch Flucht oder Aggression zu lösen, sondern auch durch die Umgestaltung der Welt.

Es scheint, dass das Gehirn des Menschen und höherer Tiere eine ähnliche Struktur hat und nach denselben Prinzipien funktioniert, doch der Mensch hat gelernt, die Entwicklung seines Gehirns zu kontrollieren. Durch das Studium der Funktionsprinzipien kann der Mensch diesen Prozess steuern und sogar korrigieren.

Aber was ist das menschliche Gehirn? Es ist das wichtigste Regulationsorgan des Zentralnervensystems (ZNS) und sorgt für höhere mentale Funktionen: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Gedächtnis, Steuerung der motorischen und emotional-willkürlichen Sphäre. All diese Funktionen beginnen sich unmittelbar nach der Geburt eines Kindes zu bilden. Eine Verletzung oder Unterentwicklung höherer mentaler Funktionen bringt einen Menschen näher an Tiere heran und sorgt für eine fortschreitende Rückwärtsbewegung.

Die Hauptzellen des Gehirns – Neuronen – besitzen die erstaunliche Fähigkeit, Informationen aus der Umgebung von Rezeptoren im gesamten Körper an Gehirn und Rückenmark weiterzuleiten. Möglich wird dies durch die bioelektrischen Impulse, die von den Neuronenkörpern erzeugt werden und sich in Sekundenbruchteilen über große Entfernungen ausbreiten. So reagieren wir nahezu augenblicklich auf Veränderungen in der Außenwelt und der inneren Umgebung unseres Körpers.

Nervenimpulse, die Ketten von Erregungs- und Hemmungsherden bilden, sind eine Art Code, der entlang von Nervenfasern, die aus neuronalen Fortsätzen bestehen, übertragen und vom Gehirn als Handlungsleitfaden entschlüsselt wird. Es sind diese Impulse, die der Mensch mit speziellen Geräten (Elektroenzephalographen) aufzuzeichnen gelernt hat. Durch die Untersuchung des Impulsdurchgangs durch verschiedene Teile des Zentralnervensystems kann man die Funktionsweise des Gehirns, d. h. seine bioelektrische Aktivität, beurteilen.

Lokale oder fokale Veränderungen der Hirnsubstanz oder ihrer Hirnrinde führen je nach Lokalisation der Läsion zu Funktionsstörungen einzelner Organe und Systeme. Seh- und Hörfunktionen können beeinträchtigt sein, die Sensibilität begrenzter Körperbereiche oder Organe kann beeinträchtigt sein, es sind Probleme bei der Bewegungskoordination möglich usw. Schwere Funktionsstörungen des Zentralnervensystems beruhen in der Regel auf diffusen Veränderungen im Gehirn, d. h. weit verbreiteten Störungen mit unscharfer Lokalisierung, wenn nicht ein bestimmter Bereich des Gehirns gestört ist, sondern seine Funktion als Ganzes, als organisiertes System.

Das menschliche Gehirn hat im Laufe der Evolution verschiedene Veränderungen erfahren, daher umfasst seine Zusammensetzung ältere und neuere Formationen. Der jüngste Teil des Gehirns ist die Großhirnrinde, die wichtigere Funktionen erfüllt, den Menschen zunehmend vom Tier unterscheidet und bewusstes Handeln ermöglicht. Es ist klar, dass sowohl lokale als auch diffuse Veränderungen in der Großhirnrinde das Wohlbefinden eines Menschen, seine kognitiven Fähigkeiten (was besonders in der Kindheit wichtig ist, wenn sich Konzepte über die umgebende Welt gerade erst bilden) und seine Arbeitsfähigkeit erheblich beeinflussen. [ 1 ]

Bei der Betrachtung der Rolle der Großhirnrinde dürfen die Funktionen der subkortikalen Formationen nicht außer Acht gelassen werden. Zu den wichtigen subkortikalen Formationen zählen die Basalkerne in der weißen Substanz der Großhirnhemisphären, die für unsere Emotionen und die Übertragung motorischer Impulse entlang der Nervenfaserbündel verantwortlich sind. Diese Bahnen sind das Ergebnis der Analyse und Synthese sensorischer Informationen, die von Rezeptoren an das Gehirn weitergeleitet werden.

Zu den lebenswichtigen Mittelhirnstrukturen zählen: Medulla oblongata, Mittelhirn, Zwischenhirn (Thalamus, Hypophyse, Hypothalamus, Zirbeldrüse), Brücke, Formatio reticularis, Organe des limbischen Systems mit darin befindlichen Nervenzentren. Diese Zentren regulieren die Arbeit der Seh- und Hörorgane, des Vestibularapparates, des autonomen Nervensystems, die Bewegungskoordination, emotionale Reaktionen usw.

Je tiefer die Hirnschädigung ist, desto schwieriger wird die analytische und synthetische Arbeit, die zum Verständnis der Welt und des Lebens darin notwendig ist. Dank der elektroenzephalographischen Untersuchungsmethode ist es möglich, sowohl das Ausmaß als auch die Tiefe der Hirnschädigung zu bestimmen, was sich in der Diagnose widerspiegelt.

Ursachen diffuse Veränderungen im Gehirn:

Als Ursachen für diffuse Veränderungen der Nervenleitfähigkeit des Gehirns bei Erwachsenen gelten organische Hirnschäden mittleren bis schweren Grades, wenn mehr als 20 % des Hirngewebes betroffen sind, was verschiedene Störungen der Nervenaktivität und neuropsychiatrische Erkrankungen nach sich zieht. Risikofaktoren für organische Hirnerkrankungen – ein Konzept, das eine Reihe von Erkrankungen kombiniert, die durch dystrophische Veränderungen der Hirnsubstanz mit einer Verletzung der Nervenleitfähigkeit gekennzeichnet sind – gelten als erworbene Hirndefekte, die verbunden sind mit:

- Schädel-Hirn-Verletzungen, die von unterschiedlicher Schwere sein können, so dass die durch sie verursachte Störung der bioelektrischen Leitfähigkeit eine unterschiedliche Art, Intensität und Dauer haben kann (Schädel-Hirn- und Hirnverletzungen können sowohl durch lokale als auch durch diffuse Veränderungen im Hirngewebe gekennzeichnet sein), [ 2 ]

- verschiedene Vergiftungen (hier hängt alles sowohl von der Art der Toxine und Gifte als auch von der Dauer ihrer Wirkung auf den Körper ab),

- Strahlung, die Stoffwechselprozesse im Hirngewebe stört und zum Absterben der Hirnzellen führt,

- Hypoxie des Gehirns (das Gehirn ist eines der ersten, das einen Sauerstoffmangel spürt, und je länger es unter Sauerstoffmangel leidet, desto stärker und anhaltender ist die Schädigung der Nervenzellen),

- entzündliche Prozesse in den Geweben und Membranen des Gehirns, die in den meisten Fällen infektiöser Natur sind (Meningitis, Enzephalitis, Meningoenzephalitis, die aufgrund der Nähe seiner Organe zum Gehirn häufig als Komplikation vor dem Hintergrund von Erkrankungen des Nasopharynx auftreten),

- ausgedehnte Durchblutungsstörungen des Gehirns (vaskuläre Pathologien, die mit einer großflächigen Verringerung des Durchmessers der Hirngefäße einhergehen, wie z. B. vaskuläre Arteriosklerose)

- degenerative Erkrankungen (darüber haben wir oben geschrieben).

Wir sollten solche Erkrankungen nicht ausschließen, die scheinbar nichts mit dem Gehirn zu tun haben, obwohl sie laut Statistik selten zu schwerwiegenden Hirnerkrankungen führen. Zum Beispiel ein niedriger Hämoglobinspiegel oder eine Anämie, bei der der Gehalt an roten Blutkörperchen und Hämoglobin, die das Körpergewebe und insbesondere das Gehirn mit Sauerstoff versorgen, sinkt. Auch in diesem Fall kommt es zu einem Sauerstoffmangel im Gehirn, ähnlich wie bei einer durch Ersticken verursachten Hypoxie, jedoch in geringerem Maße, sodass die Veränderungen der Hirnsubstanz und ihrer Aktivität weniger ausgeprägt (mild) sind.

Stoffwechselstörungen, Vitaminmangel und Funktionsstörungen der endokrinen Drüsen führen zu einer zunehmenden Verarmung des Gehirns, und Schlafmangel (Mangel an normaler Erholung) führt zu Übermüdung. Es ist nicht verwunderlich, dass Menschen mit solchen Problemen auch eine instabile bioelektrische Aktivität des Gehirns und einen reversiblen Rückgang der intellektuellen Fähigkeiten erleben können, obwohl Ultraschall oder Tomogramm des Gehirns möglicherweise keine Veränderungen aufweisen.

Veränderungen der bioelektrischen Aktivität des Gehirns regulatorischer Natur implizieren Funktionsstörungen und sind in der Regel mit einer Funktionsstörung der mittleren Strukturen verbunden, die die Gehirnaktivität steuern. Infolgedessen kann es im ZNS zu Erregung oder Hemmung kommen. Zu diesen Strukturen gehören Hypophyse, Hypothalamus, Zirbeldrüse und Kleinhirn. In diesem Fall werden dystrophische oder degenerative Veränderungen der Hirnsubstanz nicht unbedingt diagnostiziert.

Pathogenese

Wir haben bereits festgestellt, dass unser Gehirn in verschiedenen Altersstufen verschiedene Veränderungen durchläuft. Dies ist wissenschaftlich erklärbar, denn mit der Ausbildung höherer mentaler Funktionen verändert sich auch die Gehirnaktivität. Sie entsteht durch die Entstehung vielfältiger bedingter Reflexverbindungen, die sich im Laufe des Lebens des Zentralnervensystems von der Geburt bis zum Tod bilden. Der Lernprozess basiert auf der Bildung solcher nützlichen Verbindungen, die dem Gehirn helfen, aktiver zu arbeiten und schneller die richtigen Entscheidungen zu treffen. Basierend auf den Lehren von IP Pavlov über höhere Nervenaktivität (HNA) erhält das Sprichwort „Leben und Lernen“ eine klare Bedeutung.

Bedingte Reflexverbindungen entstehen durch die Fähigkeit von Neuronen, Nervenimpulse zu übertragen. Unterschiedliche Impulskombinationen lösen unterschiedliche Reaktionen im Gehirn aus. Bei häufiger Wiederholung entsteht ein dynamisches Stereotyp, das die Arbeit des Gehirns erleichtert.

Wenn die bioelektrische Aktivität (BEA) des Gehirns gestört ist, wird seine analytische und synthetische Arbeit komplizierter. Die entwickelten Stereotypen gehen allmählich verloren und neue werden nicht gebildet. Als Reaktion auf jeden neuen und sogar bereits bekannten Reiz (und davon gibt es sehr viele um und in unserem Körper) muss sich das zentrale Nervensystem stark anstrengen, ständig die Situation analysieren und Entscheidungen treffen, die zuvor fast instinktiv auf der Grundlage gebildeter Stereotypen getroffen wurden. Wenn wir zum Beispiel etwas aufschreiben müssen, suchen wir instinktiv nach einem Stift, Bleistift oder Kreide, Papier, also nach dem, was in dieser Situation notwendig ist, ohne das Gehirn zu belasten. Wenn die bioelektrische Leitfähigkeit gestört ist, verursacht selbst eine so einfache Aufgabe Anspannung im Gehirn, was seine schnelle Ermüdung sowie eine Abnahme der körperlichen und geistigen Aktivität zur Folge hat.

Je umfangreicher die Hirnschädigung durch eine Störung der bioelektrischen Leitfähigkeit ist, desto schwieriger wird es für einen Menschen, seinen gewohnten Aufgaben nachzukommen, desto schwieriger wird es, neue bedingte Reflexe zu bilden, die die menschliche Entwicklung gewährleisten, und desto schneller gehen zuvor erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren. So werden mit einer ausgeprägten Störung der Arbeit der Neuronen die Diagnosen „Demenz“ (Schwachsinn, der sich oft im Alter entwickelt, manchmal aber auch bei Kindern über 2 Jahren diagnostiziert wird) und „Oligophrenie“, die als angeborene Pathologie gilt und die Möglichkeiten der intellektuellen Entwicklung einschränkt, in Verbindung gebracht.

Diffuse Veränderungen im Hirngewebe gelten als weit verbreitete Prozesse, die mit einer qualitativen und quantitativen Umstrukturierung der Zellstrukturen des Organs einhergehen. Dies können Hirnödeme oder Durchblutungsstörungen im Gewebe sein, die zum Zelltod führen, Narbenbildungen durch Verletzungen und Tumorprozesse, die die Hirngefäße komprimieren und wiederum zu einer Ischämie großer Bereiche der Hirnsubstanz führen. Solche Veränderungen beeinträchtigen sowohl die Leistungsfähigkeit der Nervenzellen (die Fähigkeit, elektrische Signale zu erzeugen) als auch die Fähigkeit, Nervenimpulse von einem Neuron zum anderen zu leiten.

Diffuse Veränderungen im Hirngewebe, die durch Ultraschalluntersuchungen sowie Röntgen- und Tomographieaufnahmen des Gehirns festgestellt werden, können durch Traumata oder Infektionen sowie Gefäßerkrankungen, Tumorprozesse im Gehirn und Ernährungsstörungen des Nervengewebes (Hypoxie, Anämie usw.) verursacht werden. Sie sind charakteristisch für erbliche degenerative Erkrankungen, die durch Genmutationen verursacht werden (Neurofibromatose Typ 1 und 2, Louis-Bar-Syndrom, tuberöse Sklerose) und neurodegenerative Erkrankungen, die mit Stoffwechselstörungen einhergehen (Demenz, Multisystematrophie, Parkinson-Krankheit, Morbus Wilson und Morbus Fahr). [ 3 ]

Veränderungen in der Struktur des Hirngewebes beeinträchtigen dessen Fähigkeit, Nervenimpulse zu erzeugen und weiterzuleiten. Diffuse Veränderungen im Gehirn (qualitativ und quantitativ), die in der frühen Kindheit festgestellt werden, können ein charakteristisches Merkmal der individuellen menschlichen Entwicklung sein oder eine Folge pathologischer Prozesse im Gehirn sein. Daher ist es nur in Kombination mit einer Analyse der bioelektrischen Leitfähigkeitsindikatoren in den Neuronen des Gehirns möglich, ihre Pathogenese und ihren Einfluss auf die neuropsychische Entwicklung des Kindes zu beurteilen. Leichte Veränderungen können sowohl eine normale Variante als auch ein Indikator für anhaltende oder sich entwickelnde pathologische Störungen sein. Einige von ihnen werden unmittelbar nach der Geburt des Kindes festgestellt, andere - in einem späteren Alter. [ 4 ]

Symptome diffuse Veränderungen im Gehirn:

Diffuse Veränderungen im Gehirn und dessen BEA stellen keine Diagnose dar, sondern lediglich das Ergebnis einer Untersuchung, die hilft, das Vorliegen einer Pathologie zu verstehen und die Diagnose zu stellen. Sie können nicht getrennt von anderen Krankheitserscheinungen und den Prozessen betrachtet werden, die bei einer Person vor Beginn der Veränderungen im Gehirn auftraten.

Diffuse Veränderungen der Biopotentiale des Gehirns können durch die normale Physiologie verursacht werden. Wenn eine Person einschläft, nehmen sie ab, bei Übermüdung oder vor dem Hintergrund eines schweren Nervenschocks nimmt die Gehirnaktivität ab.

Veränderungen der Gehirnstrukturen, die durch Ultraschall und Tomogramme festgestellt werden, sind jedoch ein spezifischeres Konzept, das den Bereich möglicher Diagnosen einschränkt. Wenn es sich jedoch nicht um eine lokale, sondern um eine diffuse Läsion handelt (vage, ohne klare Grenzen, wenn es einen großen Fokus mit unklaren Grenzen oder viele derselben unklaren Fokusse im gesamten Gehirn gibt), ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, was sie verursacht hat und wohin sie führen kann.

Eine diffuse Veränderung der Hirnstammstrukturen, zu denen die Medulla oblongata, eine Fortsetzung des Rückenmarks, die Brücke, das Mittelhirn und manchmal das Kleinhirn (das Zentrum für die Regulierung von Muskeltonus, Gleichgewicht und Bewegungskoordination) und die Medulla oblongata gehören. Durch all diese Strukturen verläuft die Formatio reticularis, die zahlreiche Nervenzentren enthält, die für lebenswichtige Körperfunktionen verantwortlich sind: Kauen, Schlucken, Atmung, Verdauung, Herzschlag usw. Der Hirnstamm wird vom limbischen System gekrönt, das unter anderem für menschliche Emotionen verantwortlich ist. Von einer diffusen Veränderung spricht man, wenn selbst nach einer umfassenden instrumentellen Untersuchung nicht genau festgestellt werden kann, welcher Teil des Hirnstamms geschädigt ist.

In solchen Situationen ist der Symptomkomplex sehr heterogen, da alles davon abhängt, welche Abteilungen am pathologischen Prozess beteiligt sind. Es können Störungen des Appetits, des Herzrhythmus, der Atmung, des Schluckens und des Blutdrucks (bei Beteiligung der Formatio reticularis) auftreten. Darüber hinaus können Ataxie und Atonie (Beeinträchtigung der Bewegungskoordination und verminderter Muskeltonus bei Kleinhirnbefall) auftreten. Bei einer Betroffenheit des Zwischenhirns (Thalamus, Hypothalamus, Hypophyse, Zirbeldrüse) kommt es zu Schlafstörungen, Biorhythmusstörungen, Funktionsstörungen der endokrinen Drüsen, verminderter intellektueller Leistungsfähigkeit, schneller Ermüdung sowie Hör- und Sehstörungen. Sexuelle Funktionsstörungen sind möglich.

Bei Funktionsstörungen lässt sich die Ursache der Erkrankung, also die betroffene Hirnstruktur, meist allein anhand der Symptome bestimmen. Diffuse Hirnveränderungen gehen mit Funktionsstörungen mehrerer am Krankheitsprozess beteiligter Strukturen einher, sodass die Symptome scheinbar nicht miteinander in Zusammenhang stehen.

Diffuse dystrophische Veränderungen im Gehirn gehen mit Veränderungen der bioelektrischen Aktivität einher, was zu Störungen der Informationsverarbeitung führt. Bei erhöhter Gehirnaktivität kommt es zu schneller Ermüdung, verminderter Aufmerksamkeit, plötzlichen Stimmungsschwankungen und dem möglichen Auftreten von Krampfanfällen und Epilepsie. Bei reduziertem BEA verrichtet der Betroffene seine gewohnte Arbeit langsamer, verliert das Interesse an früheren Hobbys und der Umwelt und sein intellektuelles Niveau sinkt. In beiden Fällen ist ein vermindertes Selbstwertgefühl zu beobachten, insbesondere bei Jugendlichen und jungen Menschen, die ihr Potenzial kennen. Kopfschmerzen sind in beiden Fällen möglich, werden aber bei erhöhtem BEA häufiger diagnostiziert.

Einige Pathologien entwickeln sich als Folge mäßiger oder ausgeprägter, weit verbreiteter Veränderungen im Gehirn. Demenz ist daher durch diffuse atrophische Veränderungen im Gehirn gekennzeichnet, die durch mehrere Herde gekennzeichnet sind, in denen der Tod von Nervenzellen beobachtet wird, die sich praktisch nicht erholen. Die Prävalenz des Prozesses beeinflusst die Symptome, sodass eine Person Sprachstörungen, intellektuelle Probleme (vor allem Gedächtnis und logisches Denken leiden) und Verhaltensabweichungen erlebt. Gleichzeitig können die Ursachen für Demenz unterschiedlich sein: angeborene Pathologien, Hirnverletzungen, Arteriosklerose, Bluthochdruck usw. [ 5 ], [ 6 ]

Bei der Arteriosklerose der Hirngefäße, die selbst die Ursache für diffuse Veränderungen und mögliche Schlaganfälle ist, können mehrere Herde mit eingeschränkter Blutversorgung des Gehirns aufgrund einer Verengung der Gefäße festgestellt werden. Cholesterinplaques an den Gefäßwänden behindern den Blutfluss und beeinträchtigen deren Elastizität. In diesem Fall können Kopfschmerzen, arterielle und intrakraniale Drucksprünge, Doppeltsehen, Schwindel und andere Symptome beobachtet werden, je nachdem, welche Bereiche des Gehirns stärker unter Sauerstoffmangel leiden.

Bei Epilepsie können diffuse Veränderungen im Gehirn fehlen, aber ein Symptom wie Krampfanfälle ist immer vorhanden. Organische Veränderungen der Gehirnstrukturen verursachen Epilepsie, wenn sich anstelle eines durch einen infektiösen oder traumatischen Prozess verursachten Ödems ein Fokus erhöhter Erregbarkeit von Neuronen bildet, dessen Arbeit auch nach Abklingen des Ödems nicht vollständig wiederhergestellt wird.

Störungen des Stoffwechsels und der Hormonregulation können als Anzeichen einer Desorganisation der bioelektrischen Aktivität des Gehirns angesehen werden. Solche Störungen im Körper sind mit bloßem Auge nicht erkennbar. Einige Symptome können jedoch deutlich darauf hinweisen. Es lohnt sich, auf eine Verschlechterung des Haarzustands, Haarausfall, Veränderungen des Aussehens und der Reinheit der Haut, erhöhte Brüchigkeit der Nägel und Darmerkrankungen zu achten. Solche Symptome weisen nicht immer auf Gehirnerkrankungen hin, aber in Kombination mit Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, Temperaturschwankungen usw. sollten sie zum Nachdenken anregen.

Manche Patienten klagen über vermindertes sexuelles Verlangen, andere erleben unkontrollierbare sexuelle Erregung. Letzteres ist typischer für Patienten mit irritativen Läsionen und geht mit einer Reizung der für die Sexualfunktion verantwortlichen Neuronen einher (Neuronen sind nicht geschädigt, sondern ständig erregt). Ein weiterer Grund für sexuelle Funktionsstörungen kann ein hormonelles Ungleichgewicht sein (das Zentralnervensystem und insbesondere die Hypophyse sind ebenfalls für dessen Regulierung verantwortlich).

Viele Menschen berichten von Gewichtsschwankungen, selbst wenn ihr Appetit nicht beeinträchtigt ist. Bei Hirnverletzungen ist häufig ein verminderter Appetit zu beobachten. Progressive Demenz ist jedoch eher durch Unersättlichkeit gekennzeichnet: Der Betroffene fühlt sich ständig unterernährt, isst schlechter als andere und das Sättigungsgefühl tritt erst auf, wenn im Magen kein Platz mehr ist. Beide Patientengruppen leiden häufig unter Erbrechen.

Neurotische Reaktionen bei diffusen Veränderungen der BEA des Gehirns können auch durch eine erhöhte Erregbarkeit des Zentralnervensystems erklärt werden. Und die Erkältungsneigung bei solchen Patienten wird nicht durch eine geschwächte Immunität aufgrund von Stress oder Vitaminmangel verursacht, sondern durch eine unzureichende Regulierung des Immunsystems. Deshalb erfüllt es seine Schutzfunktion nicht vollständig, obwohl es dazu in der Lage ist.

Der Hirnstamm enthält Nervenzentren, die für die Regulierung von Atmung, Herzschlag, Körpertemperatur usw. zuständig sind. Ist die Funktion der Nervenkerne beeinträchtigt, können Atemnot, Herzrhythmusstörungen, Schüttelfrost sowie grundlose Knochen- und Muskelschmerzen auftreten. In diesem Fall führt eine organische Hirnschädigung zu Funktionsstörungen, bei denen das Organ zwar gesund ist, aber nicht richtig funktioniert.

Tatsächlich erfolgt die Regulierung unserer Körperfunktionen, einschließlich Stoffwechselprozesse, durch die Übertragung bioelektrischer Impulse über den Zustand der Homöostase (des inneren Milieus des Körpers) an das zentrale Nervensystem. Das Gehirn verarbeitet diese Informationen detailliert und startet oder verlangsamt mithilfe derselben Impulse, die von Neuron zu Neuron gehen, bestimmte Prozesse. Dank der zentralen Regulierung wird die Konstanz eines so komplexen biologischen Systems wie dem menschlichen Körper gewährleistet.

Wenn die Leitfähigkeit in einem Glied dieser Regulation gestört ist, leidet das Organ, System oder die Funktion, deren Funktion durch den beschädigten bioelektrischen Kreislauf der Neuronen sichergestellt wurde (ähnlich verhält es sich bei einer Unterbrechung des Stromkreises, also einer Unterbrechung des Energieflusses). Bei diffusen Hirnläsionen gibt es eine große Anzahl solcher Störungen, sodass das klinische Bild recht umfangreich und vielfältig sein kann, obwohl der Patient selbst den Zusammenhang zwischen den Symptomen, die in verschiedenen Organen und Systemen auftreten, nicht versteht.

Wie wir sehen, reicht die Feststellung struktureller Veränderungen im menschlichen Gehirn nicht aus, um eine endgültige Diagnose zu stellen. Die Analyse der Beschwerden des Patienten hilft dem Arzt, die Lokalisation geschädigter Strukturen und die bestehenden Folgen zu bestimmen. Dynamische Untersuchungen und Anamnesestudien ermöglichen es, die Art der Störung (vorübergehend, anhaltend oder fortschreitend) zu verstehen.

Komplikationen und Konsequenzen

Das Vorhandensein diffuser Veränderungen im Gehirn ist ein guter Grund, über Ihre Gesundheit nachzudenken, denn die Leistungsfähigkeit verschiedener Organe unseres Körpers hängt maßgeblich von der Leistungsfähigkeit des Gehirns ab. Jede Veränderung im Gehirn beeinträchtigt früher oder später unser Wohlbefinden, was wiederum zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit, einer Verschlechterung der Stimmung und des Allgemeinzustands führt. Je ausgeprägter die strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn sind, desto stärker beeinträchtigen sie das Wohlbefinden und das Verhalten eines Menschen.

Die Folgen solcher Veränderungen hängen von ihrer Schwere und den Maßnahmen ab, die eine Person zur Beseitigung der Mängel ergreift. Es muss gesagt werden, dass die Einnahme von Schmerzmitteln gegen ständige Kopfschmerzen zwar das Leben erleichtert, das Problem aber nicht löst. Sie können ohne Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden, aber die Ursache der Schmerzen bleibt ein Geheimnis hinter sieben Schlössern. Aber ein solches Geheimnis kann, wenn es nicht rechtzeitig gelöst wird, was nur mit einer umfassenden Untersuchung möglich ist, schwerwiegende Komplikationen verursachen.

Viele Menschen behandeln eine Gehirnerschütterung oder Prellung, die die Folge eines Schädel-Hirn-Traumas ist, eher oberflächlich. [ 7 ] Man geht davon aus, dass eine gewisse Zeit völliger Ruhe ausreicht, um die Funktionalität geschädigter Gehirnstrukturen wiederherzustellen. In Wirklichkeit ist nicht alles so einfach, vor allem, wenn man die Verletzung ignoriert und weiter zur Arbeit geht. Die Folge der Verletzung können jedoch Hirnblutungen durch rupturierte Blutgefäße sein (z. B. bei Arteriosklerose, bei der die Hirngefäße, ohne dass man es vermutet, weniger widerstandsfähig werden und bei einem Aufprall leicht platzen können), sowie eine erhöhte neuronale Aktivität, die Krämpfe und Konvulsionen hervorruft, sowie eine Störung einzelner Gehirnstrukturen. All dies verschwindet möglicherweise eine Zeit lang und kann dann zu einem Schlaganfall, einer Thrombose der Hirngefäße, Epilepsie usw. führen.

Ein langfristiger Entzündungsprozess im Gehirn kann neben Kopfschmerzen auch andere Folgen haben. Veränderungen in der Struktur entzündeter Gewebe und deren Verdichtung führen zu einer Störung der Nervenleitung. Gleichzeitig ist es in diesem Fall fast unmöglich, das Hirngewebe wiederherzustellen und seine ursprünglichen Eigenschaften wiederherzustellen. Kinder, die lange an Meningitis oder Enzephalitis erkrankt sind, haben anhaltende Störungen der psychophysischen Entwicklung, und Erwachsene erleben einen Rückgang der Intelligenz und beeinträchtigte motorische Funktionen.

Einige degenerative Prozesse im Gehirn (insbesondere erbliche) lassen sich auch bei frühzeitiger Diagnose nicht stoppen. In den meisten Fällen ist es jedoch möglich, den Prozess zu verlangsamen. Und je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto mehr Zeit bleibt dem Menschen für ein mehr oder weniger erfülltes Leben. Doch nichts ist wertvoller als das menschliche Leben, das leider vergänglich ist. Deshalb ist es wichtig, jeden Moment davon zu genießen.

Diagnose diffuse Veränderungen im Gehirn:

Diffuse Veränderungen im Gehirn und seiner bioelektrischen Leitfähigkeit machen sich nicht sofort bemerkbar, sodass eine Person möglicherweise nicht einmal den Verdacht hat, an einer Pathologie zu leiden. Wer jedoch seinen Gesundheitszustand überwacht, bemerkt sofort Stimmungsschwankungen, Gedächtnisverlust, schnelle Müdigkeit und eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber natürlichen Veränderungen, die den ersten Anzeichen einer Hirnfunktionsstörung ähneln. Vielleicht haben solche Symptome banale Ursachen, zum Beispiel einen Mangel an Vitaminen, aber wenn das Gehirn betroffen ist, lohnt es sich, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.

Außerdem: Wie können Sie herausfinden, womit die Symptome zusammenhängen, wenn Sie keinen Arzt aufsuchen? Selbst wenn eine Person eine Kopfverletzung erlitten hat, hinterlässt diese nicht unbedingt schwerwiegende Spuren in der Gehirnfunktion. Vielleicht ist die Ursache des Unwohlseins eine Infektion oder Vergiftung, und die vorherige Verletzung hat nur die Grundlage geschaffen und eine Prädisposition für eine Gehirnerkrankung verursacht. [ 8 ]

Da die vorhandenen Symptome eine wichtige Rolle bei der Diagnosestellung spielen, wird der Arzt den Patienten unbedingt nach seinem Gesundheitszustand fragen. Das Interesse an möglichen Verletzungen, Vergiftungen und Infektionen kommt auch nicht von ungefähr, denn das Problem ist nicht immer mit bloßem Auge sichtbar und das Vorhandensein einer Beule am Kopf ist noch kein Hinweis auf eine diffuse Hirnschädigung.

Da diffuse Veränderungen im Gehirn häufig durch Hypoxie aufgrund einer gestörten Hirndurchblutung verursacht werden (das Gehirn erhält Sauerstoff aus dem Blut), ist es sinnvoll, die qualitativen und quantitativen Eigenschaften des Blutes sofort zu beurteilen. Dem Patienten wird ein allgemeiner und biochemischer Bluttest verordnet. Hypoxie kann durch niedrige Erythrozyten- und Hämoglobinwerte sowie eine erhöhte Blutviskosität verursacht werden, die den Blutfluss durch die Gefäße verlangsamt und zur Bildung von Blutgerinnseln beiträgt.

Wir wissen, dass die Symptome organischer Hirnschäden je nach den am pathologischen Prozess beteiligten Strukturen und der Schwere der Situation erheblich variieren können. Zudem steht eine Verschlechterung des Gesundheitszustands nicht immer in direktem Zusammenhang mit einer Hirnschädigung. So kann ein Tumor im Gehirn oder in dessen Nähe eine Reizwirkung auf benachbarte Neuronen haben, und dann spricht man von diffusen Reizveränderungen im Gehirn. Das heißt, es handelt sich um eine Reizausstrahlung, wenn unter dem Einfluss eines Tumors oder eines anderen Reizfaktors ein Neuron Reizung (Erregung) auf ein anderes überträgt. In der Regel kann durch die Entfernung des Reizobjekts die normale Gehirnfunktion wiederhergestellt werden.

Was ein Arzt mit bloßem Auge nicht sehen kann, kann durch instrumentelle Diagnostik visualisiert werden. Diffuse Veränderungen im Hirnparenchym, d. h. seinen Zellstrukturen, können durch Ultraschall (US) und Tomographie (Computer- oder Magnetresonanztomographie) bestimmt werden. [ 9 ] Röntgenaufnahmen des Schädels sind weniger aussagekräftig, da sie den Zustand der Weichteile schlechter widerspiegeln, können aber auch bestimmte Informationen liefern.

Bei Verdacht auf Gefäßarteriensklerose und zerebrale Ischämie hilft eine Angiographie, also die Untersuchung der Hirngefäße und die Beurteilung des Blutflusses, die Diagnose zu bestätigen. Bei irritativen Veränderungen ist eine Hirntomographie am aussagekräftigsten, obwohl Ultraschall auch pathologische Verdichtungen erkennen kann.

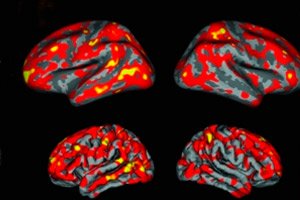

Veränderungen in der Struktur der Hirnsubstanz führen in der Regel zu Veränderungen ihrer elektrischen Leitfähigkeit. Zur Beurteilung solcher Störungen wird ein Elektroenzephalogramm (EEG) durchgeführt. Diese Untersuchung hilft, die Leistungsfähigkeit des Gehirns zu beurteilen und unter Berücksichtigung diffuser Veränderungen und bestehender Symptome die Ursache der Erkrankung zu bestimmen, ihr einen Namen zu geben, ihren Schweregrad einzuschätzen und eine geeignete Behandlung zu verschreiben.

Die Differentialdiagnostik diffuser Veränderungen im Gehirn ist von großem Wert und basiert auf der Analyse verfügbarer Informationen: Ergebnisse von Labor- und Instrumentenstudien, vom Patienten erhaltene Informationen und Ergebnisse der Anamnese. Die Veränderungen im Gehirn selbst implizieren noch keine Diagnose und können dem Arzt daher nicht sagen, welche Behandlung er verschreiben soll.

Eine genaue Diagnose ist das Ergebnis der Differentialdiagnostik. Sie ist sehr wichtig, da verschiedene Erkrankungen, die die Struktur und Leistungsfähigkeit des Gehirns verändern, unterschiedliche Behandlungsansätze erfordern. Der Unterschied wird deutlich, wenn man die Behandlung von vaskulären und degenerativen Erkrankungen, angeborenen (schwer korrigierbaren) und erworbenen Erkrankungen betrachtet.

Diese Differenzierung ist insbesondere bei der Untersuchung von Kleinkindern wichtig, da davon nicht nur die Ausrichtung der therapeutischen, sondern auch der korrigierenden und entwicklungsbezogenen Arbeit mit dem Kind abhängt.

Was zeigen Ultraschall und Enzephalogramm?

Diffuse Veränderungen im Gehirn ist ein medizinischer Begriff, der in der Differentialdiagnostik verwendet wird, um ein endgültiges Urteil zu fällen. An sich ist es jedoch keine Diagnose und weist nicht einmal auf eine Pathologie hin. Alles hängt vom Grad der Ausprägung der Hirnveränderungen und den betroffenen Strukturen ab.

Abhängig von den Ursachen der Störung der Hirnstruktur und ihrer Leitfähigkeit sowie dem Zeitpunkt der Schädigung kann die Störung der Hirnfunktion dauerhaft oder fortschreitend sein. Wenn der Faktor, der die Hirnaktivität oder -entwicklung beeinflusst hat, seine Bedeutung verloren hat (nicht mehr wirkt), aber diffuse Veränderungen bestehen bleiben, spricht man von einer anhaltenden Störung der psychophysischen Entwicklung (wie Oligophrenie, Residualdemenz usw.). Mit der rechtzeitigen professionellen Behandlung entzündlicher und onkologischer Erkrankungen können Struktur und Aktivität des Gehirns vollständig wiederhergestellt werden.

Wenn diffuse Veränderungen im Gehirn das Ergebnis einer aktiven Erkrankung sind, ist es wahrscheinlich, dass sie fortschreiten und sich über die Oberfläche des Gehirns und in die Tiefe ausbreiten. Um die Wahrscheinlichkeit dafür zu bestimmen, ist jedoch eine genaue Diagnose erforderlich und nicht die Feststellung, dass sich der Zustand des Gehirns während einer Ultraschalluntersuchung verändert hat.

Leichte, diffuse Veränderungen im Gehirn (die bioelektrische Aktivität wird mit einem Enzephalogramm gemessen) können auch bei gesunden Menschen beobachtet werden. Dies kann auf Überarbeitung, niedrigen Blutzuckerspiegel (Mangel an Kohlenhydraten in der Nahrung), Schlafmangel und allgemeines Unwohlsein zurückzuführen sein. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns lässt nach und man wird schnell müde, selbst ohne große körperliche oder geistige Belastung.

Manchmal ist ein solches Urteil jedoch nur das erste Anzeichen, insbesondere wenn eine Person häufige Kopfschmerzen, Schwindel und unerklärliche Temperaturschwankungen bemerkt. Wer in der Vergangenheit eine Kopfverletzung erlitten hat, sollte auf solche Momente besonders achten. Manchmal erinnern sich die Folgen erst nach mehreren Monaten und Jahren an sich selbst.

Leichte, diffuse Veränderungen im Gehirn, die bei der Ultraschalldiagnostik schwer erkennbar sind, können mit Funktionsstörungen der Mittelhirnstrukturen (Hypothalamus, Hypophyse) einhergehen. Ihre Funktionsstörung ist im EEG ausgeprägter und wird als regulatorische Pathologie erfasst.

Diffuse Veränderungen der Mittelhirnstrukturen können mit Veränderungen der bioelektrischen Aktivität unterschiedlicher Schwere einhergehen. Die auftretenden Symptome hängen vom geschädigten Hirnareal und dem Ausmaß der Schädigung ab. Bei einer Hypothalamuserkrankung können Temperaturschwankungen, Appetit- und Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen sowie eine Zunahme oder Abnahme des sexuellen Verlangens auftreten. Bei einer Schädigung der Hypophyse können Funktionsstörungen verschiedener endokriner Drüsen (entsprechend treten Symptome von Diabetes insipidus, Hypothyreose und Hyperprolaktinämie auf), Wachstumsstörungen bei Kindern, geistige Behinderung und sexuelle Störungen auftreten.

Moderate diffuse Veränderungen im Gehirn deuten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Entwicklung eines pathologischen Prozesses hin. So beginnt bei Demenz und Arteriosklerose alles mit leichten Veränderungen, die sich anschließend verschlimmern, d. h. moderate Veränderungen im Gehirn sind nur ein Stadium des pathologischen Prozesses. Bei der Oligophrenie bei einem Kind, einer nicht-progressiven Pathologie, bestimmt der Grad der Gehirnveränderung jedoch nur den Schweregrad der Störung und die Möglichkeit ihrer Korrektur.

Solche Veränderungen können auch bei Hirnverletzungen oder Entzündungen auftreten. In diesem Fall ist es notwendig, den Prozess dynamisch zu überwachen, um zu verstehen, wie dauerhaft solche Veränderungen sein können. Solche Beobachtungen helfen auch, die Wirksamkeit der Behandlung zu bestimmen.

Wenn es sich jedoch um moderate Veränderungen der bioelektrischen Aktivität des Gehirns handelt, ist die Situation noch unklarer. In manchen Fällen gilt ein solches Ergebnis als normal, in anderen deutet es auf einen pathologischen Prozess hin. Alles hängt von den individuellen Eigenschaften des menschlichen Körpers, seinem Wohlbefinden und den Ergebnissen von Ultraschall oder Tomographie ab.

Ausgeprägte diffuse Veränderungen im Gehirn sind definitiv eine unangenehme Situation, die auf eine schwere Schädigung des Gehirns und eine Leistungsminderung hindeutet. Solche Veränderungen gehen immer mit einer Störung der Nervenleitung einher, die sowohl das Wohlbefinden als auch die intellektuellen Fähigkeiten einer Person beeinträchtigt. Oft verändern sie das Verhalten einer Person radikal und führen entweder zu Isolation oder Aggression.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung diffuse Veränderungen im Gehirn:

Das Erkennen diffuser Veränderungen im Gehirn während der Untersuchung ist ein Grund, die Ursachen solcher Veränderungen zu verstehen. Auf dieser Grundlage wird die endgültige Diagnose gestellt, woraufhin der Arzt die entsprechende Behandlung verschreibt. Der therapeutische Ansatz hängt sowohl von der Diagnose als auch von den körperlichen Merkmalen des Patienten ab.

Bei Gefäßarteriosklerose wird daher eine komplexe Therapie verordnet, die die Normalisierung des Fettstoffwechsels und die Optimierung der Funktion der Hirngefäße umfasst. Die erste Richtung wird durch Nikotinsäure, die den Gehalt an schädlichem Cholesterin senkt, Fibrate, die die Synthese körpereigener Fette reduzieren, Gallensäurebinder und Statine, die die Cholesterinsynthese hemmen, vorgegeben.

Um die Blutversorgung des Gehirns zu verbessern, werden Vasodilatatoren, zentrale Muskelrelaxantien, die die Gefäßmembran entspannen, Angioprotektoren, Thrombozytenaggregationshemmer und Antikoagulanzien verschrieben, die den Blutfluss verbessern und Blutgerinnseln vorbeugen.

Vitaminkomplexe spielen eine große Rolle. Besonders nützlich sind Vitamine der Gruppe B, die sich positiv auf die Funktion des Nervensystems auswirken, Antioxidantien (Vitamine A und E) sowie mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die den Spiegel des schlechten Cholesterins im Blut senken.

Bei vaskulärer Arteriosklerose und zerebraler Ischämie, die mit erhöhtem arteriellen und intrakraniellen Druck, vermindertem Gedächtnis und Konzentrationsstörungen einhergehen, können Ärzte auch blutdrucksenkende Medikamente und Nootropika verschreiben (Medikamente, die den Trophismus und die Funktion des Gehirns verbessern, wodurch die kognitiven Funktionen bis zu dem einen oder anderen Grad wiederhergestellt werden). [ 10 ]

Wenn die Durchgängigkeit eines sklerosierten Gefäßes nicht wiederhergestellt werden kann, wird eine chirurgische Behandlung durchgeführt. Die häufigste Methode zur Intervention an den Hirngefäßen ist die Karotisendarteriektomie (Dissektion des Gefäßes und Entfernung der Cholesterinplaque).

Bei einer Entzündung des Gehirns und seiner Membranen (Meningitis, Enzephalitis, Meningoenzephalitis) ist die Behandlung völlig anders. Da Infektionen eine entscheidende Rolle bei der Pathogenese solcher Erkrankungen spielen, ist eine Antibiotikatherapie obligatorisch, die mit der Einnahme von Medikamenten kombiniert wird, die die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Infektionen erhöhen (Interferone). Zusätzlich werden Diuretika (zur Vorbeugung von Hirnödemen) und Infusionen von Medikamenten verschrieben, die die Intoxikation des Körpers reduzieren.

Bei Erkrankungen, die durch eine Vergiftung des Körpers (toxische Enzephalopathie) verursacht werden, steht zunächst eine Entgiftungstherapie an, anschließend werden die Gehirnfunktionen und Stoffwechselprozesse wiederhergestellt (Nootropika, Antikonvulsiva, Neuroleptika, Antidepressiva, Psychotherapiesitzungen).

Treten infolge einer Hirnverletzung diffuse Veränderungen auf, sollte die Behandlung je nach Art der Verletzung erfolgen. In diesem Fall sollte sich die Verschreibung der medikamentösen Therapie am Schweregrad der Verletzung orientieren.

Die Hauptvoraussetzung für die Behandlung von Schädel-Hirn-Verletzungen ist eine gewisse Ruhezeit (bei einer leichten Gehirnerschütterung kann dies sogar zur Genesung ausreichen). Bei traumatischen Entzündungen und Hirnödemen sowie zu deren Vorbeugung werden Kortikosteroide und Diuretika verschrieben.

Die weitere Therapie zielt im Wesentlichen auf die Vorbeugung möglicher Komplikationen ab. Patienten können Medikamente zur Verbesserung der Hirndurchblutung, zur Anregung des Stoffwechsels im Gehirn und allgemeine Stärkungsmittel verschrieben werden. Symptomatische Behandlung: Schmerzmittel zur Linderung von Kopfschmerzen, Antiemetika (gegen Übelkeit), Beruhigungsmittel und Schlafmittel.

Bei schweren Verletzungen mit Verletzung der Schädelintegrität und diffusen axonalen Hirnschäden (häufig diagnostiziert in der DBT als Folge eines Schlags oder einer plötzlichen Kopfbewegung), großen und kleinen Blutungen sowie multiplen Rupturen der Axone von Neuronen, durch die Nervenimpulse verlaufen, kommt es zu schweren organischen Hirnschäden. Bei einer axonalen Schädigung fällt der Patient ins Koma (die Dauer des Komas variiert).

Nach dem Erwachen aus dem Koma werden zur Wiederherstellung der Gehirntrophie und der Durchblutung eine Psychostimulanzientherapie und eine medikamentöse Behandlung verordnet: Nootropika, Gefäßmedikamente, Cholesterinsenker, medizinische Neurotransmitter.

Eine chirurgische Behandlung von Hirnverletzungen wird nur in Fällen von Schädelquetschung, Hirnkompression und Hämatombildung durchgeführt.

Bei anhaltender und fortschreitender Demenz hängt das Behandlungsschema von den klinischen Manifestationen der Krankheit, dem Vorhandensein begleitender Pathologien und den individuellen Merkmalen des Körpers des Patienten ab. Den Patienten werden cholinerge Medikamente verschrieben, die die Übertragung von Nervenimpulsen an den Kontaktpunkten von Neuronen (Synapsen) verbessern, Medikamente, die mit NMDA-Rezeptoren interagieren (neuronale Funktionsstörungen verhindern), Nootropika, Neuroprotektoren, Immunmodulatoren, Neuroleptika (Antipsychotika) und Vitamine.

Die physiotherapeutische Behandlung diffuser Veränderungen im Gehirn wird mit Vorsicht verordnet und berücksichtigt bestehende Erkrankungen. Bei Gefäßerkrankungen und damit verbundenen Funktionsstörungen der BEA des Gehirns werden Galvanisierung, medikamentöse Elektrophorese (Vasodilatatoren und Stimulatoren der Hirndurchblutung), Ultratonotherapie, UHF- und UHF-Therapie, Ultraviolettbestrahlung, Radon- und Kieferbäder sowie Hydrotherapie verordnet. Zur Verbesserung des Trophismus des Hirngewebes bei verschiedenen Erkrankungen können transkutane elektrische Neurostimulation, Interferenztherapie, Diadem- und Amplipulstherapie sowie Darsonvalisation verschrieben werden. Bewegungsstörungen, die sich häufig vor dem Hintergrund organischer oder funktioneller Hirnschäden entwickeln, werden durch Massage, Kinesiotherapie, Bewegungstherapie, Wasserprozeduren und Schwimmen bekämpft. Sprachstörungen erfordern oft die Zusammenarbeit mit einem Logopäden.

In jedem Fall sollte die Auswahl physiotherapeutischer Verfahren streng individuell erfolgen und dabei Begleiterkrankungen, den Zustand des Patienten und Altersmerkmale berücksichtigen.

Medikamentöse Therapie

Bestimmte Medikamente, die bei diffusen Veränderungen im Gehirn eingesetzt werden, gelten als Neuroprotektoren. Dies ist eine große Gruppe von Medikamenten, zu denen gehören:

- Medikamente, die den Trophismus des Hirngewebes verbessern (Nootropika),

- Antioxidantien mit antihypoxischer, stresshemmender, krampflösender und anxiolytischer (beruhigender) Wirkung,

- Mittel, die die Hirndurchblutung anregen,

- Adaptogene

Piracetam ist ein bekanntes legales Medikament aus der Gruppe der Nootropika und Psychostimulanzien, das rezeptfrei in Apotheken erhältlich ist. Das Medikament wird verschrieben, um die kognitiven Funktionen zu verbessern, d. h. um die Folgen diffuser Hirnveränderungen zu bekämpfen oder ihnen vorzubeugen. Bei Demenz kann es nur als Hilfsmittel verschrieben werden, da es keine ausgeprägte therapeutische Wirkung hat.

Das Arzneimittel ist in Form von Tabletten, Kapseln und Ampullen mit einer 20%igen Lösung erhältlich und wird intravenös (bis zu 12 g pro Tag bei schweren Erkrankungen) oder oral eingenommen. Die Anfangsdosis zur inneren Verabreichung des Arzneimittels beträgt 4,8 g. Sie wird während der ersten Behandlungswoche beibehalten und kann danach auf 2,4 g reduziert werden. Anschließend kann die Dosierung halbiert werden. Bei einem Krampfsyndrom sollte die Dosis um das 1,5- bis 2-fache erhöht werden.

Die Tabletten werden 2-3 mal täglich eingenommen, wobei die Tagesdosis in 2-3 Teile aufgeteilt wird. Die Infusionsbehandlung erfolgt zweimal täglich in hohen Dosen. Im Inneren wird Piracetam-Lösung zweimal täglich eingenommen, 1,5 Ampullen. Die Behandlungsdauer hängt von der Diagnose, dem Zustand des Patienten und der Schwere der Hirnfunktionsstörung ab.

Das Medikament wird nicht bei akutem Nierenversagen, allergischen Reaktionen auf das Medikament (sowie Säfte und Essenzen) oder akutem Schlaganfall (Schlaganfall) verschrieben. Kinder über 1 Jahr erhalten das Medikament nur nach ärztlicher Verordnung.

Die am häufigsten genannten Nebenwirkungen des Medikaments sind ein aufgeregter Geisteszustand, erhöhte motorische Aktivität, Instabilität, eine gewisse Konzentrationsminderung und Schlafstörungen. Auch Reaktionen der Verdauungsorgane sind möglich: Bauchschmerzen, Übelkeit, Darmbeschwerden. Bei einigen Patienten verursacht das Medikament Kopfschmerzen und Schwindel, Bewegungsstörungen (Störungen automatischer Bewegungen), Krämpfe, Zittern im Körper und in den Gliedmaßen, Herzrhythmusstörungen und sexuelle Hyperaktivität.

"Mexidol" ist ein Medikament aus der Kategorie der Antioxidantien mit neuroprotektiver Wirkung. Es ist in Form von Tabletten und einer Lösung zur intravenösen und intramuskulären Verabreichung erhältlich. Das Medikament verbessert die Ernährung und Atmung des Gehirns sowie die qualitativen Eigenschaften des Blutes, normalisiert Verhalten und Schlaf, stellt beeinträchtigte vegetative Funktionen wieder her und verbessert dadurch das Wohlbefinden des Patienten.

Das Medikament in Tablettenform wird dreimal täglich in einer Dosierung von 125-250 mg verschrieben (nicht mehr als 800 mg pro Tag). Die Behandlungsdauer mit dem Medikament kann bis zu 2 Monate betragen.

Die Arzneimittellösung wird bei akuten Erkrankungen (in Form von Injektionen und Infusionen) verschrieben. Bei Schlaganfällen wird das Medikament in den ersten 2-4 Tagen einmal täglich mit 200-300 mg als Infusion verabreicht. Danach wird auf intramuskuläre Verabreichung umgestellt (dreimal täglich, 2 Ampullen). Der Therapieverlauf beträgt 1,5-2 Wochen.

Bei einem Schädel-Hirn-Trauma und dessen Folgen kann die Dosis auf 500 mg erhöht werden (Häufigkeit der Verabreichung bis zu 4-mal täglich). Die Dauer des Kurses ist gleich.

In schweren Fällen von Nervenleitungsstörungen beträgt die Tagesdosis des Arzneimittels zur intravenösen Verabreichung 300 mg für 2 Wochen. Wechseln Sie dann zur intramuskulären Verabreichung einer Erhaltungsdosis (100 mg).

Kontraindikationen für die Anwendung des Arzneimittels sind: akutes Nierenversagen, schwere Lebererkrankungen, Überempfindlichkeit gegen das Arzneimittel, Schwangerschaft und Stillzeit. Nicht zur Behandlung von Kindern verwenden.

Nebenwirkungen beschränken sich auf Kopfschmerzen, Magen-Darm-Reaktionen, allergische Reaktionen und Druckschwankungen.

„Cinnarizin“ ist ein Medikament, das die Hirndurchblutung verbessert und die Schwere der zerebrovaskulären Symptome verringert: vaskuläre Kopfschmerzen, Tinnitus, vermindertes Gedächtnis und verminderte Aufmerksamkeit, Gleichgewichtsstörungen und Bewegungskoordination.

Patienten über 12 Jahren werden dreimal täglich Tabletten mit 25 mg verschrieben. In schweren Fällen kann die Dosis erhöht werden. Die pädiatrische Dosis beträgt in der Regel die Hälfte der Erwachsenendosis.

Kontraindikationen für die Anwendung des Arzneimittels sind vor allem eine erhöhte Empfindlichkeit des Körpers gegenüber den Bestandteilen des Arzneimittels. Es wird nicht empfohlen, es schwangeren Frauen und stillenden Müttern zu verschreiben. Bei fortschreitender Demenz und Parkinson wird es mit besonderer Vorsicht verschrieben.

Nebenwirkungen des Medikaments können durch Symptome wie erhöhte Müdigkeit, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel, Erkrankungen des Verdauungssystems und der Leber (Gelbsucht), Gewichtszunahme, Hypotonie, Hyperhidrose, allergische Reaktionen und Bewegungsstörungen beschrieben werden.

Bei der Behandlung von Demenz sind Acetylcholinesterasehemmer und NMDA-Antagonisten die Medikamente der Wahl. NMDA-Rezeptoren regulieren die Durchlässigkeit von Zellmembranen für Kalium- und Natriumionen, die das bioelektrische Potenzial bereitstellen. Das Medikament, das die Wirkung solcher Rezeptoren beeinflusst, die geistige Aktivität verbessert und motorische Störungen beseitigt, ist „Memantin“.

Die Tabletten werden einmal täglich zur gleichen Zeit eingenommen. Beginnen Sie mit der minimalen aktiven Dosis (5 mg) und erhöhen Sie diese schrittweise über 3 Wochen auf 20 mg.

Das Medikament wird nicht nur bei individueller Unverträglichkeit und schweren Nierenerkrankungen verschrieben. Als Nebenwirkungen des Arzneimittels gelten erhöhte geistige Erregbarkeit, Angstzustände, Müdigkeit, erhöhter Hirndruck und Übelkeit.

Hausmittel

Wenn wir eine Verschlechterung der intellektuellen Fähigkeiten ohne weitere verdächtige Symptome bemerken, suchen wir nicht sofort einen Arzt auf, da heutzutage viele synthetische und pflanzliche Produkte beworben werden, die die kognitiven Funktionen stimulieren. Grundsätzlich ist eine solche Lösung des Problems durchaus logisch, wenn eine Person keine schwerwiegenden diffusen Veränderungen im Gehirn aufweist. Ob solche vorliegen oder nicht, lässt sich jedoch nur durch eine professionelle Diagnostik herausfinden.

Wenn die Diagnostik weitreichende Veränderungen verschiedener Gehirnstrukturen und eine Funktionsstörung gezeigt hat, kann man sich nicht nur auf medizinische Tränke verlassen. Obst- und Gemüsesalate sowie natürliche Säfte können den Vitaminbedarf des Körpers zwar teilweise decken, die Therapie kann sich jedoch nicht darauf beschränken.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Volksheilmittel gegen organische Hirnerkrankungen machtlos sind. Sie helfen zwar, die Folgen der Krankheit zu bekämpfen, heilen sie aber nicht. Bei Hirnverletzungen, wenn Ruhe nötig ist, können Sie jedoch die beruhigende Wirkung einiger Kräuter nutzen. Zu diesen Kräutern gehören Baldrian, Pfingstrose, Herzgespann, Weinraute, Hopfen, Kornblume und Minze. Eine Kräuterbehandlung hat in diesem Fall zwar eine gewisse Wirkung, kann aber nicht immer als ausreichend angesehen werden.

Eine weitere Sache ist, dass solche Kräuter dazu beitragen, den neuropsychischen Zustand der Patienten zu normalisieren, den Schlaf zu verbessern, die Erregbarkeit des Nervensystems zu verringern und somit eine Reduzierung der Dosierung einiger verschriebener Medikamente zu ermöglichen.

Der größte Nutzen aus Volksrezepten lässt sich bei Arteriosklerose der Hirngefäße erzielen. Bei einer solchen Diagnose hat die Kräutermedizin (Kräutertees) eine wirklich therapeutische Wirkung.

Um den Fettstoffwechsel zu normalisieren, können Sie eine Sammlung einnehmen, die zu gleichen Teilen aus Nierentee, Birkenblättern, Johanniskraut, Schnur und einer doppelten Dosis Minze und Weißdorn besteht. 2 Löffel der zerkleinerten Sammlung werden mit 0,5 Litern kochendem Wasser übergossen, 2 Stunden stehen gelassen, dann gefiltert und dreimal täglich 60-70 ml eingenommen.

Es wird angenommen, dass frisch gepresste natürliche Gemüsesäfte verwendet werden können, um die Blutgefäße des Gehirns von Cholesterin-Plaques zu reinigen: Kürbis-, Rote-Bete-, Kartoffel-, Karotten- sowie Sellerie- und Kohlsäfte. Säfte oder deren Mischungen sollten unter Berücksichtigung der Kontraindikationen in einer Menge von 1-2 Gläsern pro Tag konsumiert werden.

Der Verzehr von Grapefruit verringert das Risiko, an Arteriosklerose zu erkranken und deren Manifestationen zu mildern. Melone wird zudem eine antisklerotische Wirkung zugeschrieben.

Mit Hilfe von Zitronenmelisse können Sie Krämpfen der Hirngefäße und deren ischämischen Schäden vorbeugen. Sie kann frisch verzehrt oder als Aufguss (1 Esslöffel getrocknetes Kraut pro Glas kochendem Wasser) eingenommen werden.

Um den Hirndruck zu senken und Hirnblutungen vorzubeugen, sind Kräuter wie Lavendel, Wegerich, Brennnessel, Sukzession, Pappel und Maulbeerblätter hilfreich.

Auch die Einnahme eines Arzneimittels in Form eines Aufgusses aus Knoblauch und Zitrone hilft (1 Knoblauchknolle und eine Zitrone reiben, 700 ml heißes, abgekochtes Wasser darübergießen und 24 Stunden ziehen lassen, 4-mal täglich ¼ Tasse einnehmen).

Zur Verbesserung der Gehirnfunktion und der kognitiven Funktionen können Sie Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Steinklee, Johanniskraut, Pol-Pala (Woll-Erva), Alantwurzeln, Weißdornblüten, Abkochungen und Bäder aus Kiefernnadeln einnehmen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Volksbehandlung bei den meisten Krankheiten, bei denen diffuse Veränderungen im Gehirn festgestellt werden, als symptomatisch und präventiv angesehen werden sollte. Es kann als Teil einer komplexen Therapie verwendet werden, jedoch nicht als eigenständige Behandlung.

Homöopathie

Die Homöopathie ist ein relativ junger Zweig der Alternativmedizin, der jedoch bereits über ausreichende Erfahrung in der Behandlung und Rehabilitation von Patienten mit organischen Hirnschäden verfügt. Wie in der klassischen Medizin haben auch die Ansätze zur Behandlung verschiedener Krankheiten in der Homöopathie ihre eigenen Besonderheiten. Streng genommen handelt es sich in den meisten Fällen nicht um die Behandlung von Krankheiten, sondern um die Rehabilitation von Patienten nach einer medikamentösen Behandlung. Die Rehabilitation umfasst psychologische Betreuung, Physiotherapiesitzungen und homöopathische Behandlungen zur Wiederherstellung der durch die Krankheit verlorenen Funktionen.

Bei homöopathischen Arzneimitteln wird deren Wahl weitgehend von der im Krankenhaus gestellten Diagnose und den Ergebnissen der Laboruntersuchungen bestimmt, d. h. auf eine Konsultation mit einem Neurologen und eine Untersuchung kann nicht verzichtet werden.

Bei atrophischen Veränderungen der Gehirnzellen sind folgende Medikamente die Mittel der Wahl: Agaricus muscarius, Calcarea carbonica, Capsicum annuum, Selenium metallicum, Tellurium metallicum usw.

Bei entzündlichen Erkrankungen der Hirnsubstanz und ihrer Membranen sind indiziert: Aconitum napellus, Apis mellifica, Ferrum jodatum, Gelsemium sempervirens, Rhus toxicodendron, Veratrum album und andere Nosoden.

Bei Neubildungen des Zentralnervensystems werden am häufigsten verschrieben: Arnica montana, Arsenicum album, Bufo rana, Helonias dioica, Hura brasilensis, Sulfuris, Tarentula hispanica, Taxus baccata usw.

Einige homöopathische Präparate erfordern keine strenge Berücksichtigung der konstitutionellen und psychologischen Merkmale des Patienten, wie es in der Homöopathie üblich ist. Sie können von einem Neurologen verschrieben werden. Zu diesen Medikamenten gehören Coenzyme compositum, Traumeel C, Engistol, Polysponin, Spascuprel und einige andere Medikamente, die in regulären Apotheken erhältlich sind.

Ginkgo-biloba-Präparate erfreuen sich als wirksame Mittel zur Verbesserung des Gedächtnisses und der Gehirnaktivität im Allgemeinen besonderer Beliebtheit. Sie werden rezeptfrei in Apotheken und sogar in speziellen Abteilungen von Supermärkten verkauft. Solche Produkte gelten nicht als Arzneimittel für tiefe und ausgeprägte diffuse Veränderungen im Gehirn, helfen aber in der Rehabilitationsphase nach entsprechender Behandlung, die intellektuellen Fähigkeiten wiederherzustellen und die Gehirnleistung wiederherzustellen. Bei leichten Veränderungen der Funktion des Zentralnervensystems tragen sie auch ohne spezielle Behandlung zur Wiederherstellung seiner Leistungsfähigkeit bei.

Verhütung

Die Prävention diffuser Hirnschäden besteht in erster Linie in der Vorbeugung von Infektions- und Entzündungsprozessen in der Hirnsubstanz und ihren Membranen, d. h. in der rechtzeitigen Suche nach Hilfe und Behandlung von Atemwegsinfektionen, entzündlichen Erkrankungen des Nasopharynx, der Ohren und der Augen. Dies ist besonders im Kindesalter wichtig, da solche Erkrankungen die weitere Entwicklung des Kindes prägen.

Traumatische Hirnschäden lassen sich im Gegensatz zu Neuroinfektionen nicht immer verhindern. Durch aufmerksames Verhalten im Straßenverkehr, zu Hause und bei der Arbeit können Sie jedoch in den meisten Fällen schwerwiegende Folgen vermeiden. Achten Sie beim Fahren darauf, dass sich keine Spuren von Alkohol oder Drogen im Blut befinden, die das zentrale Nervensystem dämpfen können. Während der Fahrt sollten Sie so konzentriert wie möglich sein und sich nicht von unwichtigen Reizen ablenken lassen.

Demenz im Alter ist ein physiologisch bedingter Prozess der Gehirnermüdung. Die Leistungsfähigkeit kann durch Training (regelmäßige geistige Arbeit, Lesen von Büchern, Ansehen populärwissenschaftlicher Filme, Lösen logischer Probleme) aufrechterhalten werden. Körperliche Aktivität, ausgewogene Ernährung, die Einnahme von Multivitaminkomplexen und das Aufgeben schlechter Gewohnheiten tragen dazu bei, den Ausbruch von Demenz zu verzögern.

Prognose

Veränderungen im Zustand verschiedener Gehirnstrukturen und ihrer bioelektrischen Aktivität können bei verschiedenen Pathologien diagnostiziert werden. Die Prognose solcher Erkrankungen hängt jedoch weniger von der Diagnose als vielmehr vom Ausmaß und der Tiefe der Schädigung der Gehirnstrukturen ab.

Manche glauben vielleicht, dass lokalisierte Hirnschäden weniger Einfluss auf den Zustand einer Person haben. Tatsächlich können tiefe, lokalisierte Schäden weitaus irreversiblere Folgen haben als leichte oder mittelschwere diffuse Schäden.

Selbst diffuse Axonschäden bei Verkehrsunfällen, die als schwere Verletzungen gelten, gehen oft mit vorübergehenden Beeinträchtigungen verschiedener ZNS-Funktionen einher. Alles hängt vom Ausmaß der Schädigung und der Behandlung ab.

Bei infektiösen und entzündlichen Erkrankungen des Gehirns hängt alles von der Aktualität der Behandlung und dem Alter des Patienten ab. Die Prognose ist in diesem Fall mehrdeutig. Am schwerwiegendsten ist sie in jungen Jahren, da sie mit irreversiblen geistigen Beeinträchtigungen behaftet ist. Meningoenzephalitis gilt als Komplikation von Nasopharynxinfektionen als eine der häufigsten Ursachen für Oligophrenie (geistige Behinderung), Zerebralparese und Demenz im Kindesalter.

Die schlechteste Prognose für intellektuelle und motorische Fähigkeiten besteht bei fortschreitender Demenz und atrophischen Prozessen im Gehirn. Solche Prozesse lassen sich meist nicht stoppen, sie können nur durch einen gut durchdachten Behandlungsplan verlangsamt werden.

Diffuse Veränderungen im Gehirn sind ein medizinischer Begriff, der das Ausmaß der Ausbreitung struktureller und funktioneller Veränderungen in der Hirnrinde, den Großhirnhemisphären und den Mittelhirnstrukturen beschreibt. Die Einstellung der Ärzte zu diesen Veränderungen hängt davon ab, um welche Veränderungen es sich handelt, ob sie altersbedingt sind und wie sie sich auf das Wohlbefinden und die Selbstverwirklichung eines Menschen auswirken. Wir können nur auf ihr Urteil hören und uns an professionelle Empfehlungen halten, anstatt eigene Hypothesen über das Geschehen aufzustellen.