Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

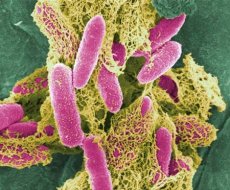

Escherichiosen (Gattung Escherichia, E. coli)

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Der Hauptvertreter der Gattung Escherichia - E. coli - wurde erstmals 1885 von T. Escherich entdeckt, nach dem diese Bakteriengattung benannt wurde. Hauptmerkmale dieser Gattung: peritrich (oder unbeweglich), fermentieren Laktose unter Bildung von Säure und Gas (oder laktosenegativ), wachsen nicht auf einem Hungermedium mit Citrat, die Voges-Proskauer-Reaktion ist negativ, der MR-Test ist positiv, haben keine Phenylalanin-Deaminase, wachsen nicht auf einem Medium mit KCN, der G + C-Gehalt in der DNA beträgt 50-51 Mol%.

Die Gattung Escherichia umfasst mindestens sieben Arten; von besonderer Bedeutung in der Medizin ist die Art E. coli, insbesondere deren Varianten, die menschliche Krankheiten verursachen. Sie werden in zwei Hauptgruppen unterteilt: solche, die extraintestinale Erkrankungen verursachen, und solche, die akute Darmerkrankungen (AID) verursachen. Vertreter der ersten werden in drei pathologische Gruppen eingeteilt:

- meningeal (MENEC - Meningitis E. coli);

- septisch (SEPEC – Septikämie E. coli) und

- uropathogen (UPEC - uropathogene E. coli).

Die E. coli-Varianten, die akute Atemwegsinfektionen verursachen, wurden zunächst in die folgenden vier Kategorien eingeteilt: enterotoxigene E. coli (ETEC); enteroinvasive E. coli (EIEC); enteropathogene E. coli (EPEC) und enterohämorrhagische E. coli (EHEC). Später wurden zwei weitere Kategorien identifiziert: enteroaggregative E. coli (EAEC) und diffus aggregative E. coli (DAEC).

Darüber hinaus wird E. coli in internationalen Standards als Indikator für den Grad der fäkalen Kontamination von Wasser, insbesondere Trinkwasser, und Lebensmitteln verwendet.

Der Standardstamm von E. coli (E. coli K-12) wird in Laboren vieler Länder auf der ganzen Welt häufig zur Untersuchung der Genetik von Bakterien verwendet.

Morphologie

E. coli ist ein fakultativer Anaerobier und wächst gut auf herkömmlichen Nährmedien – Kolonien auf Agar sind rund, konvex und durchscheinend. Das Wachstum auf Brühe erfolgt in Form einer diffusen Trübung. Die optimale Wachstumstemperatur liegt bei 37 °C, das Wachstum erfolgt im Bereich von 10 bis 45 °C, der optimale pH-Wert liegt bei 7,2–7,5. Auf allen differenzialdiagnostischen Medien färben sich Kolonien von laktoseabbauendem E. coli in der Farbe des Indikators (auf Endo-Medium – dunkelrot mit metallischem Schimmer).

Biochemische Eigenschaften

E. coli kann in den meisten Fällen folgende Kohlenhydrate zu Säure und Gas fermentieren: Glucose, Lactose, Mannitol, Arabinose, Galactose, manchmal Saccharose und einige andere Kohlenhydrate; bildet Indol; bildet normalerweise kein H2S ; reduziert Nitrate zu Nitriten, verflüssigt keine Gelatine, wächst nicht auf einem Hungermedium mit Citrat, reagiert positiv mit MR und negativ mit Voges-Proskauer. Anhand dieser Anzeichen lässt es sich leicht von Erregern einer Reihe von Krankheiten (Ruhr, Typhus, Salmonellose usw.) unterscheiden. Pathogene E. coli unterscheiden sich jedoch sehr oft weder in kulturellen noch in biochemischen Eigenschaften von nicht-pathogenen.

Pathogenitätsfaktoren von E. coli

Die Fähigkeit von E. coli, verschiedene Krankheiten hervorzurufen, beruht auf dem Vorhandensein der folgenden Pathogenitätsfaktoren:

Adhäsions- und Kolonisierungsfaktoren. Sie sind für die Anheftung an Gewebezellen und deren Kolonisierung notwendig. Drei Varianten des Kolonisierungsfaktors wurden entdeckt: a) CFA/I-CFA/VI (Kolonisierungsfaktor) – sie haben eine Fimbrienstruktur; b) EAF (enteropathogener E. coli-Adhäsionsfaktor) – Intimin – ein Protein der äußeren Membran, das durch das eaeA-Gen kodiert wird. Es kommt in 4 und EHEC vor und wird durch die Fähigkeit von Bakterien erkannt, an Hep-2-Zellen zu binden; c) Adhäsions-Henle-407 – Fimbrienstrukturen, die durch die Fähigkeit von Bakterien erkannt werden, an Henle-407-Zellen zu binden. Alle von ihnen werden durch Plasmidgene kodiert. Darüber hinaus wurden weitere Kolonisierungsfaktoren beschrieben, zu denen auch bakterielle Lipopolysaccharide gehören können.

Invasionsfaktoren. Mit ihrer Hilfe dringen beispielsweise EIEC und EHEC in Darmepithelzellen ein, vermehren sich dort und verursachen deren Zerstörung. Die Rolle der Invasionsfaktoren übernehmen Proteine der äußeren Membran.

Exotoxine. Es wurde festgestellt, dass pathogene E. coli Exotoxine enthalten, die Membranen schädigen (Hämolysin), die Proteinsynthese hemmen (Shiga-Toxin) und sekundäre Botenstoffe (Botenstoff – Kommunikation) aktivieren – die Toxine CNF, ST, CT, CLTD, EAST.

Hämolysine werden von verschiedenen Krankheitserregern, darunter E. coli, produziert. Hämolysin ist ein porenbildendes Toxin. Es bindet zunächst an die Zielzellmembran und bildet dort eine Pore, durch die kleine Moleküle und Ionen ein- und austreten, was zum Zelltod und zur Erythrozytenlyse führt.

Das Shiga-Toxin (STX) wurde erstmals in Shigella dysenteriae entdeckt; ein ähnliches Toxin (Shiga-ähnliches Toxin) wurde später in EHEC nachgewiesen. Das Toxin (N-Glykosidase) blockiert die Proteinsynthese durch Interaktion mit 28S rRNA und führt so zum Zelltod (Zytotoxin). Es gibt zwei Arten von Shiga-ähnlichem Toxin: STX-1 und STX-2. STX-1 ist in seinen antigenen Eigenschaften nahezu identisch mit dem Shiga-Toxin, während STX-2 sich in seinen antigenen Eigenschaften vom Shiga-Toxin unterscheidet und im Gegensatz zu STX-1 nicht durch Antiserum neutralisiert wird. Die Synthese der Zytotoxine STX-1 und STX-2 wird in E. coli durch die Gene der moderat konvertierenden Prophagen 9331 (STX-1) und 933W (STX-2) gesteuert.

- Toxin L (hitzelabiles Toxin) ist eine ADP-Ribosyltransferase; durch die Bindung an ein G-Protein verursacht es Durchfall.

- ST-Toxin (thermostabiles Toxin) interagiert mit dem Guanylatcyclase-Rezeptor, stimuliert dessen Aktivität und verursacht Durchfall.

- CNF (zytotoxischer nekrotischer Faktor) ist ein Deamidase-Protein, das sogenannte RhoG-Proteine schädigt. Dieses Toxin kommt in UPEC vor, das Harnwegsinfektionen verursacht.

- Das CLTD-Toxin ist ein zytoletales, zerfallendes Toxin. Der Wirkmechanismus ist noch nicht vollständig verstanden.

- Das EAST-Toxin ist ein hitzestabiles Toxin von enteroaggregativen E. coli (EAEC), wahrscheinlich ähnlich dem hitzestabilen Toxin (ST).

Endotoxine sind Lipopolysaccharide. Sie bestimmen die antigene Spezifität von Bakterien (die durch die sich wiederholenden Seitenketten der Zucker bestimmt wird) und die Form der Kolonien (der Verlust von Seitenketten führt zur Umwandlung von S-Kolonien in R-Kolonien).

Somit werden die Pathogenitätsfaktoren von E. coli nicht nur durch die chromosomalen Gene der Wirtszelle gesteuert, sondern auch durch Gene, die durch Plasmide oder temperente Phagen eingeführt werden. All dies deutet auf die Möglichkeit der Entstehung pathogener Varianten von E. coli infolge der Verbreitung von Plasmiden und temperenten Phagen zwischen ihnen hin. Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung von vier Kategorien von E. coli, die akute Atemwegsinfektionen verursachen; Informationen zu den kürzlich identifizierten Kategorien DAEC und EAEC wurden in den uns zur Verfügung stehenden Quellen nicht gefunden.

ETEC umfasst 17 Serogruppen. Die Adhäsions- und Kolonisierungsfaktoren der Fimbrienstruktur vom Typ CFA und Enterotoxine (LT, ST oder beide) werden von demselben Plasmid kodiert. Sie besiedeln die Zotten, ohne diese zu schädigen. Enterotoxine verursachen eine Störung des Wasser-Salz-Stoffwechsels. Der Prozess ist im Dünndarm lokalisiert. Die Infektionsdosis beträgt 108–1010 Zellen. Die Erkrankung verläuft als choleraähnlicher Durchfall. Epidemien werden durch Wasser, seltener durch Lebensmittel übertragen. Betroffen sind Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren und Erwachsene.

EIEC umfasst 9 Serogruppen. Die Pathogenität ist mit der Fähigkeit verbunden, in die Epithelzellen der Darmschleimhaut einzudringen und sich in ihnen zu vermehren, was zu ihrer Zerstörung führt. Diese Eigenschaften werden neben chromosomalen Genen durch Plasmidgene (140 MD) kodiert. Das Plasmid kodiert die Synthese von Proteinen der äußeren Membran, die die Invasion bestimmen. Sowohl das Plasmid selbst als auch die von ihm kodierten Proteine sind mit denen der Ruhrerreger verwandt, was die Ähnlichkeit von EIEC mit Shigellen erklärt. Die Infektionsdosis beträgt 10s-Zellen. Der Prozess ist im unteren Ileum und Dickdarm lokalisiert. Die Krankheit verläuft wie eine Ruhr: zunächst wässriger Durchfall, dann Kolitis-Syndrom. Erkrankt sind Kinder im Alter von 1,5–2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene. Art der Ausbrüche: Nahrung, Wasser.

Epidemiologie

E. coli ist ein Vertreter der normalen Mikroflora des Darmtrakts aller Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische. Um die Frage zu klären, welche Varianten von E. coli Escherichiose verursachen und warum, war es daher notwendig, die Antigenstruktur zu untersuchen, eine serologische Klassifizierung zu entwickeln, die zur Identifizierung pathogener Serovarianten erforderlich ist, und herauszufinden, welche Pathogenitätsfaktoren sie besitzen, d. h. warum sie verschiedene Formen von Escherichiose verursachen können.

E. coli weist 171 O-Antigen-Varianten (01–0171), 57 H-Antigen-Varianten (H1–H57) und 90 oberflächliche (kapsuläre) K-Antigen-Varianten auf. Tatsächlich gibt es jedoch 164 O-Antigen-Gruppen und 55 H-Antigen-Serovarianten, da einige der früheren 0:H-Serogruppen aus der E. coli-Spezies ausgeschlossen wurden, die Ordnungszahlen der O- und H-Antigene jedoch unverändert blieben. Die antigenen Merkmale von diarrhoegenen E. coli umfassen die O- und H-Antigennummern, z. B. 055:116; 0157:H7; O-Antigen weist auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Serogruppe hin, H-Antigen ist deren Serovariante. Darüber hinaus ergab eine eingehendere Untersuchung der O- und H-Antigene die sogenannten Faktor-O- und H-Antigene, d. h. ihre antigenen Subvarianten wie H2a, H2b, H2c oder O20, O20a, O20ab usw. Insgesamt umfasst die Liste der durchfallerregenden E. coli 43 O-Serogruppen und 57 OH-Serovarianten. Diese Liste wird ständig um neue Serovarianten ergänzt.

Symptome

Die Gruppe umfasst 9 Serogruppen der Klasse 1 und vier Serogruppen der Klasse 2. Serogruppen der Klasse 1 besitzen ein Plasmid (60 MDa), das die Synthese des Adhäsions- und Kolonisierungsfaktors vom Typ EAF steuert. Es wird durch ein in der äußeren Membran lokalisiertes Protein repräsentiert und durch die Fähigkeit von Bakterien erkannt, an HEp-2-Zellen zu binden. Das Protein hat ein Molekülgewicht von 94 kDa. Serogruppen der Klasse 2 besitzen dieses Plasmid nicht; ihre Pathogenität beruht auf einigen anderen Faktoren. Es wurde festgestellt, dass einige Stämme beider Klassen in der Lage sind, STX zu synthetisieren. 4 besiedeln die Plasmamembran von Enterozyten und verursachen Schäden an der Epitheloberfläche mit Bildung von Erosionen und mäßigen Entzündungen. Die Infektionsdosis beträgt 105–1012 Zellen. Der Prozess ist im Dünndarm lokalisiert. Die Krankheit ist durch wässrigen Durchfall und schwere Dehydration gekennzeichnet. Meist sind Kinder im ersten Lebensjahr erkrankt. Die Infektion erfolgt durch Kontakt im Haushalt, seltener durch Lebensmittel.

Die Serogruppen EIEC und 4 sind die häufigsten Ursachen für nosokomiale Ausbrüche.

EHECs produzieren die Zytotoxine STX-1 und STX-2. Sie verursachen beim Menschen eine hämorrhagische Kolitis mit schweren Komplikationen wie hämolytischer Urämie und thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura. Die Toxine zerstören die Endothelzellen kleiner Blutgefäße. Blutgerinnselbildung und Fibrinablagerung führen zu Durchblutungsstörungen, Blutungen, Ischämie und Nekrose der Zellwand. Das urämische hämolytische Syndrom kann tödlich verlaufen. EHECs sind durch viele Serotypen (-150) vertreten, die wichtigste epidemiologische Rolle spielen jedoch E. coli 0157-H7 und sein Flagellatenmutant E. coli 0157:NM, da nur sie STX produzieren. Diese Bakterienstämme können nur eines der Zytotoxine oder beide gleichzeitig sezernieren. Man geht davon aus, dass Rinder und Schafe das natürliche Reservoir der EHEC-Serotypen, einschließlich E. coli 0157:H7, sind. Der häufigste Infektionsweg sind Lebensmittel (Fleisch, insbesondere Hackfleisch; Milch). E. coli 0157:H7 ist ungewöhnlich resistent gegen ungünstige Faktoren. Dies trägt zu seinem Überleben und seiner Vermehrung in verschiedenen Produkten bei. Eine Ansteckung ist durch Kontakt mit Haushaltsgegenständen möglich. Der Krankheitsbeginn ist akut: Es treten Darmkrämpfe auf, dann Durchfall, zunächst wässrig, dann blutig. Kinder und Erwachsene sind erkrankt. Ein Kranker ist ansteckend.

Labordiagnostik

Es basiert auf der Isolierung einer Reinkultur des Erregers und seiner Identifizierung sowie auf der Prüfung der Toxine mittels PCR. Der Erreger der Escherichiose wird mithilfe eines Sets polyvalenter OK-Seren und eines Sets adsorbierter Seren, die nur Antikörper gegen bestimmte Antigene enthalten, identifiziert. Zur Identifizierung von EIEC kann ein Keratokonjunktivaltest verwendet werden. Einige Vertreter von EIEC sind immobil und fermentieren weder Laktose noch Salicin. Die Identifizierung von E. coli 0157:H7 wird durch seine Unfähigkeit, Sorbit zu fermentieren, erleichtert (anstelle von Laktose wird Endo-Medium mit Sorbit verwendet). Zur Identifizierung und Differenzierung von OKZ-Erregern (alle Kategorien) verwenden Sie jedoch am besten PCR-Testsysteme. Bei Bedarf wird die Empfindlichkeit der isolierten Erreger gegenüber Antibiotika bestimmt.

Behandlung von E. coli

Es werden verschiedene Antibiotika eingesetzt. Zur Wiederherstellung des gestörten Wasser-Salz-Stoffwechsels werden orale Kochsalzlösungen eingesetzt. Sie werden in Zellophanbeuteln in Pulverform mit 3,5 g NaCl, 2,5 g NaHC03, 1,5 g KCl und 20,0 g Glucose hergestellt und in 1 Liter Wasser gelöst.

[

[