Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Fibröse Osteodysplasie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Knochendysplasie, Lichtenstein-Braitzev-Krankheit, fibröse Osteodysplasie – all dies sind Bezeichnungen für dieselbe angeborene, nicht erbliche Erkrankung, bei der Knochengewebe durch fibröses Gewebe ersetzt wird. Patienten weisen Knochenverkrümmungen auf – vor allem im Kindes- und Jugendalter. Fast alle Skelettknochen können geschädigt werden, am häufigsten sind jedoch Schädelknochen, Rippen und lange Röhrenknochen (metaphysäre und diaphysäre Anteile, ohne Beteiligung der Epiphyse) betroffen. Multiple Läsionen treten häufig in Kombination mit dem McCune-Albright-Syndrom auf. Die klinischen Symptome hängen davon ab, welche Knochen in welchem Ausmaß betroffen sind. Die Behandlung erfolgt überwiegend chirurgisch.

Epidemiologie

Fälle von fibröser Osteodysplasie machen etwa 5 % aller gutartigen Knochenerkrankungen aus. Es gibt jedoch keine eindeutigen Daten zur tatsächlichen Inzidenzrate, da die Erkrankung häufig asymptomatisch verläuft (in etwa 40 % der Fälle zeigen die Patienten keine Beschwerden). Gleichzeitig wird in etwa 78 % der Fälle eine lokalisierte fibröse Osteodysplasie berichtet.

Der Verlauf der fibrösen Osteodysplasie ist langsam, progressiv und manifestiert sich hauptsächlich in Phasen verstärkten Knochenwachstums. Deshalb wird die Pathologie am häufigsten bei Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren festgestellt (30 % der untersuchten Patienten). Es kommt jedoch vor, dass das Problem erst im Alter auftritt. Betrifft die Krankheit gleichzeitig mehrere Knochen (und dies geschieht in etwa 23 % der Fälle), kann die Anomalie viel früher erkannt werden – bei Patienten im Vorschul- und Schulalter.

Fast die Hälfte der Patienten weist neben der fibrösen Osteodysplasie auch weitere Erkrankungen des Bewegungsapparates auf.

Nicht alle Patienten haben offensichtliche Krankheitssymptome. Das Risiko einer Pathologie steigt während der Pubertät, bei Frauen - während der Schwangerschaft und auch bei Einwirkung schädlicher äußerer und innerer Faktoren.

Vertreter des weiblichen und männlichen Geschlechts sind gleichermaßen betroffen (Mädchen sind anderen Angaben zufolge etwas häufiger betroffen, im Verhältnis 1:1,4).

Die häufigsten Läsionen betreffen den Oberschenkelknochen (47 %), das Schienbein (37 %), die Schulterknochen (12 %) und den Unterarm (2 %). Die fibröse Osteodysplasie kann sowohl links als auch rechts gleichermaßen häufig auftreten. Die polyostotische Form der Erkrankung breitet sich häufig auf die Schädel-, Becken- und Rippenknochen aus (25 % der Fälle).

Ursachen fibröse Osteodysplasie

Die fibröse Osteodysplasie ist eine systemische Erkrankung der Skelettknochen, die angeboren, aber nicht erblich ist. Dysplasieprozesse ähneln der Tumorbildung, sind aber kein echter Tumorprozess. Die Pathologie entsteht durch eine Störung der Entwicklung des Knochengewebe-Vorläufers – des skelettogenen Mesenchyms.

Die Erstbeschreibung der fibrösen Osteodysplasie erfolgte zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch den russischen Arzt Braitsov. Anschließend wurden die Informationen über die Krankheit durch den amerikanischen Endokrinologen Albright, den Orthopäden Albrecht und andere Spezialisten (insbesondere Lichtenstein und Jaffe) ergänzt.

In der Medizin werden folgende Pathologiearten unterschieden:

- monostotisch (wenn ein Knochen des Skeletts betroffen ist);

- polyostotisch (wenn zwei oder mehr Knochen des Skeletts betroffen sind).

Der erste pathologische Typ kann in fast jedem Alter erstmals auftreten und geht normalerweise nicht mit Hyperpigmentierung oder Störungen des endokrinen Systems einher.

Der zweite pathologische Typ wird bei pädiatrischen Patienten gefunden und tritt normalerweise als Albright-Syndrom auf.

Am häufigsten verwenden Spezialisten die folgende klinische und pathologische Klassifikation der fibrösen Osteodysplasie:

- Intraossäre Läsion mit Bildung einzelner oder mehrerer fibröser Herde im Knocheninneren. Seltener ist der gesamte Knochen betroffen, wobei die Kortikalis strukturell erhalten bleibt und keine Krümmung vorliegt.

- Totale Osteodysplasie mit Beteiligung aller Segmente, einschließlich der Kortikalis und der Knochenmarkshöhle. Die Läsion geht mit Knochenkrümmungen und pathologischen Frakturen einher. Vorwiegend sind lange Röhrenknochen geschädigt.

- Die Tumorläsion ist durch eine fokale Ausbreitung der Fibrose gekennzeichnet. Solche Wucherungen zeichnen sich oft durch ihre ausgeprägte Größe aus.

- Das Albright-Syndrom ist durch mehrere Knochenpathologien vor dem Hintergrund endokriner Störungen, eines frühen Beginns der Pubertät, abnormaler Körperproportionen, Hyperpigmentierung der Haut und ausgeprägter Knochenkrümmungen gekennzeichnet.

- Faserknorpelige Läsionen gehen mit einer Transformation des Knorpelgewebes einher, die häufig durch die Entwicklung eines Chondrosarkoms kompliziert wird.

- Eine verkalkende Läsion ist charakteristisch für die fibröse Osteodysplasie der Tibia.

Risikofaktoren

Da es sich bei der fibrösen Osteodysplasie nicht um eine Erbkrankheit handelt, werden als ursächliche Faktoren intrauterine Störungen in der Bildung von Geweben angesehen, aus denen sich später das Skelettsystem entwickelt.

Als mögliche Ursachen kommen verschiedene Schwangerschaftspathologien infrage, insbesondere Vitaminmangel, endokrine Störungen sowie Umweltfaktoren wie Strahlung und Infektionseinwirkungen.

Im Allgemeinen werden Risikofaktoren wie folgt beschrieben:

- Toxikose bei einer Frau in der ersten Hälfte der Schwangerschaft;

- virale und mikrobielle Infektionen bei Frauen bis zur 15. Schwangerschaftswoche;

- ungünstige Umweltbedingungen;

- Vitaminmangel (Vitamin B und E) sowie Mangel an Eisen, Kalzium, Jod.

Pathogenese

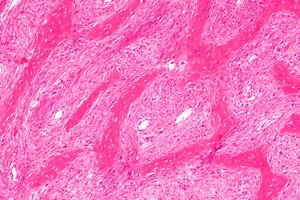

Die Entstehung der fibrösen Osteodysplasie wird durch eine Veränderung der DNA-Sequenz somatischer Zellen im GNAS1-Gen auf Chromosom 20q13.2-13.3 verursacht. Dieses Gen kodiert die α-Untereinheit des aktivierenden Proteins G. Infolge von Mutationen wird die Aminosäure Arginin R201 durch die Aminosäure Cystein R201C oder Histidin R201H ersetzt. Unter dem Einfluss des abnormalen Proteintyps wird G1-zyklisches AMP (Adenosinmonophosphat) aktiviert, und osteoblastische Zellen beschleunigen die DNA-Produktion entgegen der Norm. Infolgedessen bilden sich fibröses, desorganisiertes Knochenmatrixgewebe und primitives Knochengewebe, dem die Fähigkeit zur Reifung zu einer lamellaren Struktur fehlt. Pathologische Veränderungen beeinflussen auch Mineralisierungsprozesse. [ 1 ]

Skelettstammzellen, die diese Mutation tragen, haben eine beeinträchtigte Fähigkeit, sich in reife Osteoblasten zu differenzieren und behalten stattdessen einen Fibroblasten-ähnlichen Phänotyp.[ 2 ],[ 3 ] Die mutierten Zellen proliferieren und ersetzen normales Knochen und Knochenmark, typischerweise durch demineralisiertes und strukturell unreifes fibroossäres Gewebe.[ 4 ],[ 5 ]

Zu den grundlegenden pathogenetischen Merkmalen der Entwicklung einer fibrösen Osteodysplasie gehören auch die Bildung und das Wachstum von Zysten aufgrund einer lokalen Störung des venösen Abflusses in der Knochenmetaphyse. Der pathologische Prozess führt zu einem Anstieg des intraossären Drucks, einer Veränderung der Blutzellzusammensetzung und der Freisetzung lysosomaler Enzyme, die das Knochengewebe beeinflussen und dessen Lyse auslösen. Gleichzeitig wird der Gerinnungsprozess gestört, und es kommt zu einer lokalen Fibrinolyse. Die Ansammlung von Abbauprodukten der Knochenmatrix führt zu einem Anstieg des onkotischen Drucks in der Zyste. Es entsteht ein pathologischer Kreislauf der gegenseitigen Verstärkung von Störungen.

Symptome fibröse Osteodysplasie

Die fibröse Osteodysplasie manifestiert sich am häufigsten in der frühen Kindheit und Jugend. Betroffen sind vor allem Oberarmknochen, Elle, Speiche, Oberschenkelknochen, Schienbein und Wadenbein.

Das Anfangsstadium der Erkrankung geht nicht mit ausgeprägten Symptomen einher, manchmal treten leichte, nagende Schmerzen auf. [ 6 ], [ 7 ] Bei vielen Patienten ist die erste „Alarmglocke“ eine pathologische Fraktur. Im Allgemeinen fehlen die ersten Anzeichen oft oder bleiben unbemerkt.

Beim Abtasten treten in der Regel keine Schmerzen auf; Schmerzen treten eher bei starker körperlicher Anstrengung auf. Betrifft der pathologische Prozess die proximale Femurdiaphyse, kann es zu Lahmheit kommen, und bei einer Pathologie des Oberarmknochens kann es bei starkem Schwung und Anheben der Extremität zu Beschwerden kommen. [ 8 ], [ 9 ]

Das klinische Bild der fibrösen Osteodysplasie wird bei Kindern nicht immer erkannt, da viele Patienten meist keine angeborenen Anomalien und Krümmungen aufweisen. Die polyostotische Form der Pathologie manifestiert sich jedoch gerade bei kleinen Kindern. Knochenerkrankungen gehen mit Endokrinopathie, Hauthyperpigmentierung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einher. Die Krankheitssymptome können vielfältig und vielschichtig sein. In diesem Fall ist das Hauptsymptom das Schmerzsyndrom vor dem Hintergrund einer zunehmenden Deformation.

Bei vielen Patienten wird eine fibröse Dysplasie diagnostiziert, nachdem eine pathologische Fraktur entdeckt wurde.

Der Schweregrad der Knochenkrümmungen hängt vom Ort der pathologischen Läsion ab. Sind die Röhrenknochen der Hände betroffen, ist deren keulenförmige Vergrößerung möglich. Sind die Fingerphalangen betroffen, kommt es zu deren Verkürzung, dem „Abhacken“.

Komplikationen und Konsequenzen

Die häufigsten Folgen einer fibrösen Osteodysplasie sind Schmerzen und zunehmende Deformierungen einzelner Knochen und Gliedmaßen sowie pathologische Frakturen.

Die Beinknochen verformen sich oft durch den Druck des Körpergewichts, es treten typische Krümmungen auf. Die ausgeprägteste Krümmung ist der Oberschenkelknochen, der sich in manchen Fällen um mehrere Zentimeter verkürzt. Bei einer Deformierung des Schenkelhalses beginnt der Betroffene zu hinken.

Bei der fibrösen Osteodysplasie des Sitz- und Darmbeins kommt es zu einer Verkrümmung des Beckenrings, was entsprechende Komplikationen an der Wirbelsäule nach sich zieht. Es kommt zur Ausbildung einer Kyphose bzw. Kyphoskoliose. [ 10 ]

Bei der monostotischen Dysplasie wird eine günstigere Prognose angenommen, allerdings besteht das Risiko pathologischer Frakturen.

Eine maligne Entartung der fibrösen Osteodysplasie ist selten, sollte aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Entwicklung von Tumorprozessen wie Osteosarkom, Fibrosarkom, Chondrosarkom und malignem fibrösen Histiozytom ist möglich.

Diagnose fibröse Osteodysplasie

Die Diagnose wird von einem Orthopäden anhand der Merkmale der klinischen Manifestationen und der im Rahmen der instrumentellen und Labordiagnostik gewonnenen Informationen gestellt.

Der traumatologische und orthopädische Status wird unbedingt untersucht, die Größe der betroffenen und gesunden Gliedmaßen wird gemessen, die Amplitude der Gelenkbewegungen (aktiv und passiv) und der Zustand der Weichteilstrukturen werden beurteilt und Krümmungsindikatoren und Narbenveränderungen werden bestimmt.

Eine Untersuchung durch einen Orthopäden besteht aus folgenden Schritten:

- äußere Untersuchung des betroffenen Bereichs, Feststellung von Rötungen, Schwellungen, Muskelschwund, Hautschäden, ulzerativen Prozessen, Krümmungen, Knochenverkürzungen;

- Palpation des betroffenen Bereichs, Erkennung von Verdichtungen, Gewebeerweichungen, fluktuierenden Elementen, Palpationsschmerzen, übermäßiger Beweglichkeit;

- Durchführen von Messungen, Erkennen versteckter Ödeme, Muskelatrophie, Veränderungen der Knochenlänge;

- Volumetrische Messungen von Gelenkbewegungen, Erkennung von Gelenkerkrankungen.

Dank der externen Untersuchung kann der Arzt eine bestimmte Krankheit oder Verletzung vermuten, deren Lokalisation und Prävalenz feststellen und pathologische Symptome beschreiben. Anschließend werden dem Patienten Laboruntersuchungen zugewiesen.

Die Untersuchungen können klinische und biochemische Blutuntersuchungen, ein Koagulogramm, eine Urinanalyse und eine Beurteilung des Immunstatus umfassen. Die Leukozytenzahl, der Gesamtproteinspiegel, Albumin, Harnstoff, Kreatinin, Alanin-Aminotransferase und Aspartat-Aminotransferase werden bestimmt, die Elektrolytzusammensetzung des Blutes untersucht und histologisch anhand von Biopsien und Punktionen untersucht. Gegebenenfalls werden genetische Tests verordnet.

Die instrumentelle Diagnostik wird notwendigerweise durch Röntgen (lateral und direkt) dargestellt. Manchmal werden zur Bestimmung der Deformationseigenschaften zusätzlich schräge Projektionen mit einem Drehwinkel von 30 bis 40 Grad vorgeschrieben.

In vielen Fällen empfiehlt sich eine Computertomographie des geschädigten Knochens. So lassen sich Lage und Ausmaß der Defekte genauer bestimmen.

Mithilfe der Magnetresonanztomographie lässt sich der Zustand des umliegenden Gewebes beurteilen und durch eine Ultraschalluntersuchung der Extremitäten können Gefäßerkrankungen festgestellt werden.

Die Radionuklidtechnik – die Zweiphasenszintigraphie – ist notwendig, um betroffene Bereiche zu identifizieren, die durch herkömmliche Röntgenaufnahmen nicht sichtbar sind, sowie um den Umfang der Operation zu beurteilen.

Röntgenaufnahmen gelten als obligatorische Diagnosemethode für Patienten mit Verdacht auf fibröse Osteodysplasie, da sie helfen, das Stadium der Pathologie zu bestimmen. Im Osteolysestadium beispielsweise zeigt das Bild eine strukturlose, spärliche Metaphyse, die die Wachstumszone berührt. Im Abgrenzungsstadium zeigt das Bild einen Zellhohlraum mit einer dichtwandigen Umgebung, der durch einen Teil gesunden Knochengewebes von der Wachstumszone getrennt ist. Im Erholungsstadium zeigt das Bild einen Bereich verdichteten Knochengewebes oder einen kleinen Resthohlraum. Bei Patienten mit fibröser Osteodysplasie wird das normale Metaphysenbild durch eine Aufhellungszone ersetzt: Eine solche Zone ist längs lokalisiert, verschärft sich zur Knochenmitte hin und dehnt sich in Richtung Wachstumsscheibe aus. Sie ist gekennzeichnet durch Unebenheiten und fächerförmige Schattierung durch Knochenscheidewände in Richtung der Epiphysen.

Röntgenaufnahmen werden immer in unterschiedlichen Projektionen gemacht, was zur Klärung der Verteilung der Faserbereiche notwendig ist.

Ein unspezifisches radiologisches Zeichen ist die Periostreaktion oder Periostitis (Periostose). Die Periostreaktion bei fibröser Osteodysplasie ist eine Reaktion des Periosts auf die Einwirkung eines Reizfaktors. Das Periost ist im Röntgenbild nicht erkennbar; die Reaktion tritt nur bei Verknöcherung der Periostschichten auf.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnostik von Knochen- und Gelenkerkrankungen ist vielfältig und komplex. Gemäß den klinischen und diagnostischen Empfehlungen empfiehlt sich ein multipler Ansatz unter Verwendung von Informationen aus Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie und Ultraschall. Möglichst alle verfügbaren Methoden der Strahlendiagnostik sollten genutzt werden:

- polypositionelle, vergleichende Radiographie;

- Knochenmodus in der Computertomographie usw.

Die fibröse Osteodysplasie muss von folgenden Erkrankungen unterschieden werden:

- osteofibröse Dysplasie (ossifizierendes Fibrom);

- parosteales Osteosarkom;

- Riesenzell-reparatives Knochengranulom;

- Morbus Paget;

- gut differenziertes zentrales Osteosarkom. [ 11 ]

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung fibröse Osteodysplasie

Die medikamentöse Therapie bei Patienten mit fibröser Osteodysplasie ist praktisch wirkungslos. Rückfälle der Erkrankung sind recht häufig, ebenso wie eine zunehmende Dynamik der Krümmung und Veränderungen der Knochenlänge. [ 12 ]

Es wurde ein positiver Effekt der Punktionstherapie bei der Entwicklung von zystischen Formationen festgestellt, jedoch löst eine solche Behandlung nicht das allgemeine Problem, das mit ausgeprägten Deformationen und Veränderungen der Knochenlänge verbunden ist.

Daher gilt als einzige sichere Möglichkeit, die fibröse Osteodysplasie zu stoppen, ein chirurgischer Eingriff, der bei Patienten mit tubulärer Knochendysplasie und Hintergrunddeformitäten empfohlen wird.

Liegt keine Deformation der Knochendiaphyse vor und liegt eine 50–70%ige Schädigung des Knochenquerschnitts vor, wird eine intrafokale Resektion durchgeführt. Der Eingriff erfolgt unter Berücksichtigung der durch Computertomographie und Radioisotopendiagnostik gewonnenen Informationen. Der Defekt wird durch längs gespaltene Kortikalistransplantate ersetzt. Bei schweren Schäden des Knochenquerschnitts (mehr als 75 %) wird eine Operation zur radikalen Entfernung des veränderten Gewebes empfohlen. [ 13 ] Der Defekt wird durch Kortikalistransplantate ersetzt, wobei gleichzeitig verschiedene Arten der Osteosynthese zum Einsatz kommen:

- Bei Patienten mit Femurdeformitäten und dem Übergang des pathologischen Prozesses in die Trochanterregion und den segmentalen Hals wird eine Metallosteosynthese unter Verwendung extraossärer Fixationsvorrichtungen empfohlen;

- Bei Patienten mit einer Tibiaverkrümmung wird eine Metallosteosynthese mit geraden Periostplatten empfohlen.

Eine Osteosyntheseoperation ist geplant und kann ihre eigenen Kontraindikationen haben:

- akuter Verlauf von Infektions- und Entzündungskrankheiten;

- Verschlimmerung chronischer Pathologien;

- Zustände der Dekompensation;

- Psychopathologien;

- Dermatopathologien, die den von fibröser Osteodysplasie betroffenen Bereich betreffen.

Der Kern des chirurgischen Eingriffs besteht in der vollständigen segmentalen Resektion des geschädigten Knochengewebes und der Installation eines Knochenimplantats. Bei einer pathologischen Fraktur wird der transossäre Kompressions-Distraktionsapparat von Ilizarov verwendet.

Bei polyostotischen Schäden wird empfohlen, so früh wie möglich mit dem chirurgischen Eingriff zu beginnen, ohne auf das Auftreten von Krümmungen der beschädigten Knochen zu warten. In dieser Situation können wir von einer präventiven (Warn-)Operation sprechen, die technisch einfacher ist und auch eine sanftere Rehabilitationsphase mit sich bringt.

Kortikale Transplantate können Dysplasie über einen langen Zeitraum widerstehen und tragen zusammen mit Knochenfixierungsvorrichtungen dazu bei, eine erneute Deformation der operierten Extremität zu verhindern und das Auftreten einer pathologischen Fraktur zu vermeiden.

Patienten mit fibröser Osteodysplasie, die sich einer Operation unterzogen haben, benötigen eine systematische dynamische Überwachung durch einen Orthopäden, da die Erkrankung zu Rückfällen neigt. Bei einem Rückfall der Osteodysplasie wird in der Regel eine zweite Operation verordnet. [ 14 ]

Die postoperative Erholungsphase ist lang. Sie umfasst Bewegungstherapie zur Vorbeugung von Kontrakturen sowie Spa-Behandlungen.

Verhütung

Es gibt keine spezifische Prävention für die Entwicklung einer fibrösen Dysplasie, was auf die wenig verstandene Ätiologie der Erkrankung zurückzuführen ist.

Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören ein angemessenes Schwangerschaftsmanagement und die Befolgung der folgenden Empfehlungen:

- Optimierung der Ernährung einer Frau während der gesamten Fortpflanzungsperiode, um die notwendige Aufnahme von Mikroelementen und Vitaminen sicherzustellen;

- Verzicht auf Alkoholkonsum und Rauchen;

- Vorbeugung der negativen Auswirkungen teratogener Substanzen (Schwermetallsalze, Insektizide, Pestizide und einige Medikamente);

- Verbesserung der körperlichen Gesundheit von Frauen (Aufrechterhaltung eines normalen Körpergewichts, Vorbeugung von Diabetes usw.);

- Vorbeugung der Entwicklung intrauteriner Infektionen.

Nach der Geburt eines Kindes ist es wichtig, im Voraus über die Vorbeugung sowohl der fibrösen Osteodysplasie als auch allgemeiner Erkrankungen des Bewegungsapparates nachzudenken. Ärzte schlagen vor, die folgenden Empfehlungen zu befolgen:

- achten Sie auf Ihr Gewicht;

- körperlich aktiv sein und gleichzeitig den Bewegungsapparat nicht überlasten;

- Vermeiden Sie ständige Überbelastung der Knochen und Gelenke;

- sorgen für eine ausreichende Versorgung des Körpers mit Vitaminen und Mineralstoffen;

- Geben Sie das Rauchen und den Alkoholmissbrauch auf.

Darüber hinaus ist es notwendig, bei Verletzungen und Erkrankungen des Bewegungsapparates umgehend ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Traumabehandlung sollte vollständig sein, und Sie sollten die Behandlung nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt selbst durchführen. Regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind wichtig – insbesondere bei Risikopatienten oder Beschwerden in Knochen, Gelenken oder der Wirbelsäule.

Prognose

Die Lebensprognose von Patienten mit fibröser Osteodysplasie ist günstig. Ohne Behandlung oder bei ungeeigneten Therapiemaßnahmen (insbesondere bei polyostotischen Läsionen) besteht jedoch das Risiko, dass sich schwere Krümmungen entwickeln, die zu Behinderungen führen. Bei einigen Patienten führt die fibröse Osteodysplasie dazu, dass sich dysplastische Herde in gutartige und bösartige Tumorprozesse verwandeln – so wurden Fälle von Riesenzellneoplasien, osteogenem Sarkom und nicht-ossifizierendem Fibrom beschrieben.

Fibröse Osteodysplasie neigt zu häufigen Rückfällen. Daher ist es sehr wichtig, dass der Patient auch nach dem chirurgischen Eingriff unter ständiger Beobachtung orthopädischer Spezialisten steht. Die Bildung neuer pathologischer Herde, die Lyse von Allografts und pathologische Frakturen sind nicht ausgeschlossen.