Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Leberskrofulose: Struktur, Infektionswege, Entwicklungsstadien, Prävention

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Ein gefährlicher Parasit, der die Leber befällt und Fasziolose verursacht, ist der Leberegel. Wir werfen einen Blick auf seinen Lebenszyklus, seine Infektionswege und seine Zerstörungsmethoden.

Der Helminth ist eine parasitäre Form von Egeln, die in den Organen von Wirbeltieren (Tieren, Menschen) und Wirbellosen leben. Ein anderer Name für den Parasiten ist Katzenegel, da die Katze der am besten geeignete Wirt für den Wurm ist. Ein erwachsener Wurm infiziert Menschen und Rinder. Der Egel hat einen blattförmigen Körper und erreicht eine Größe von 3-5 cm. Er kann in die Organe von Pflanzenfressern und Fischen gelangen, die als Sekundärwirte fungieren.

Hauptmerkmale des Parasiten:

- Der Körper ist mit einer speziellen Hülle versehen, die ihn vor der Verdauung durch die Säfte des Wirtes schützt.

- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: Haken, Saugnäpfe etc.

- Einfacher Aufbau des Verdauungssystems.

- Hohe Fruchtbarkeit und ungeschlechtliche Fortpflanzung.

- Regressive Entwicklung der Sinnesorgane und des Nervensystems.

Der Parasit zeichnet sich durch einen komplexen Lebenszyklus mit Transformationen und häufigen Wirtswechseln aus. Dies führt zu seiner Verbreitung und schützt den Hauptwirt vor übermäßiger Überbevölkerung und Tod. Am häufigsten tritt eine Infektion beim Menschen durch das Trinken von ungekochtem oder unbehandeltem Wasser auf.

Struktur Leberegel

Der Hauptunterschied zwischen dem Plattwurm und anderen Parasiten liegt in seiner komplexen Struktur. Die Struktur des Leberegels wird durch folgende Organe und Systeme repräsentiert:

- Blattförmig, 3-5 cm, in dorsal-ventraler Richtung abgeflacht.

- Entwickelte Befestigungsorgane: orale und ventrale Saugnäpfe mit Mundöffnung.

- Ein verzweigtes Verdauungssystem und das Fehlen eines Anus.

- Protonephridiales Ausscheidungssystem.

- Unterentwickeltes Atmungs- und Kreislaufsystem.

- Ungeschlechtliche Fortpflanzung und Entwicklung mit Trägerwechsel.

- Entwickeltes Nervensystem (peripherer Nervenring, Nervenstränge entlang des Körpers).

Der Entwicklungszyklus eines Helminthen ist durch ständige Veränderungen gekennzeichnet. Jedes Entwicklungsstadium hat seine eigene Struktur.

Innerer Aufbau des Leberegels

Beim Menschen kann der Erreger der Fasziolose entwederdie gewöhnliche oder die Riesenfasziolie sein. Beide haben eine spezifische und nahezu identische Struktur und Funktionsweise, was auf ihre parasitäre Lebensweise zurückzuführen ist. Betrachten wir den inneren Aufbau des Leberegels:

- Oraler Saugnapf.

- Rachen.

- Gehirn.

- Nervenring.

- Speiseröhre.

- Bauchsauger.

- Der Hauptast des Darms.

- Schalendrüsen.

- Ventraler Nervenstamm.

- Uterus.

- Eierstock.

- Hoden.

- Subpharyngeale Kommissur.

- Eigelb.

Der Parasit hat einen blattförmigen Körper, ist 2–7 cm groß und graugelb gefärbt. Er lebt in den Gallengängen, der Leber und der Bauchspeicheldrüse von Wirbeltieren. Mithilfe von Saugnäpfen im Mund- und Bauchraum heftet er sich an die Wände der Gänge und bleibt dort haften.

Die wichtigsten Lebenssysteme eines Wurms:

- Verdauungstrakt – Die Mundöffnung ist mit einem muskulösen Rachen (Saugapparat) verbunden. Hinter dem Rachen befinden sich eine verzweigte Speiseröhre und ein blind endender Darm.

- Nervös - ist ein peripharyngealer Nervenring, von dem drei Paare von Nervenstämmen abgehen (die seitlichen sind am weitesten entwickelt). Die Nervenstämme sind durch Brücken verbunden, wodurch sie wie ein Gitter aussehen.

- Ausscheidungs- Protonephridien entwickeln sich in der Tiefe des Parenchyms. Thermozellen besitzen Kanäle mit Flimmerhärchen, die Gewebeflüssigkeit und Dissimilationsprodukte aus dem Parenchym aufnehmen. Flimmerhärchen transportieren die Flüssigkeit durch die Kanäle und Ausscheidungsporen und entfernen sie aus dem Körper.

- Fortpflanzung – Der Helminth ist ein Hermaphrodit. Das männliche Fortpflanzungssystem besteht aus einem Paar Hoden, zwei Samenleitern, die in den Ejakulationsgang und den Zirrus übergehen. Das weibliche Fortpflanzungssystem ist komplexer: Eierstock, Dotterdrüsen, Spermathek, Ootyp (wo Befruchtung und Eibildung stattfinden), Gebärmutter und Genitalöffnung. Bei einigen Arten erfolgt die Befruchtung in der Spermathek. In den meisten Fällen kommt es zu einer Kreuzbefruchtung, es gibt jedoch auch Fälle von Selbstbefruchtung.

Der Egel zeichnet sich durch eine Vereinfachung und Spezialisierung der Struktur einiger Organe aus. Dies ist auf seine parasitäre Lebensweise zurückzuführen. Saugnäpfe, Stacheln und andere Formationen am Körper des Wurms, stark entwickelte Geschlechtsorgane und mehrere komplexe Lebenszyklen dienen als Spezialisierung. Die morphologische Vereinfachung äußert sich im Fehlen von Sinnesorganen bei geschlechtsreifen Individuen, die als Endoparasiten wirken.

Das Verdauungssystem des Leberegels

Der Aufbau des Verdauungssystems des gebackenen Egels ist ziemlich entwickelt und besteht aus:

- Oraler Saugnapf.

- Rachen.

- Bauchsauger.

- Verzweigte Eingeweide.

Der Verdauungstrakt ist verzweigt und besteht aus zwei Abschnitten – dem vorderen und dem mittleren. Der vordere Abschnitt besteht aus Rachen und Speiseröhre, die mit Ektoderm ausgekleidet sind. Der mittlere Abschnitt ist der endodermale, birame, blind geschlossene Darm. Bei einigen Vertretern dieser Klasse weisen die Äste des Mitteldarms viele blinde Fortsätze auf. Parasiten mit einem entwickelten Darm haben eine intraintestinale Verdauung der Nahrung, und Helminthen mit rudimentärer Verdauung absorbieren die verdaute Nahrung des Wirtes durch das Tegument (Körperhülle).

Der Parasit ernährt sich durch Saugbewegungen des Rachens von Gewebe und Blut seines Wirtes. Unverdaute Nahrungsreste werden durch den Mund ausgeschieden. Plattwürmer, die Fische befallen, haben einen Anus, der durch einen separaten Darmstamm und eine Ausscheidungsblase dargestellt wird.

[ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Das Nervensystem des Leberegels

Das zentrale Nervensystem des Leberegels wird durch folgende Abschnitte dargestellt:

- Peripharyngealer Ring.

- Nervenstämme: lateral, ventral.

- Pullover.

Das Nervensystem befindet sich im vorderen Körperdrittel auf Höhe des Rachens. Es handelt sich um einen peripharyngealen Ring, von dem drei Nervenstämme ausgehen. Die Endabschnitte der Stämme sind verzweigt und dringen in die Haut ein. Vom Hirnganglion gehen zwei ventrale, dorsale und laterale Stämme aus, die das hintere Körperende erreichen und zu einem Bogen verschmelzen. Die Längsnervenstämme sind durch Brücken – Querkommissuren – verbunden. Dadurch ähnelt das Nervensystem einem Gitter, das den gesamten Körper umgibt.

Das Kreislaufsystem des Leberegels

Plattwürmer sind parenchymatöse, also hohlraumlose Tiere. Der Leberegel besitzt kein Blutkreislaufsystem. Der Raum zwischen seinen inneren Organen besteht aus mesodermalem Bindegewebe (Parenchym) mit vielen Zellen. Das Parenchym füllt alle Räume zwischen den Organen aus. Es dient als Speichermedium für Nährstoffe und ist für Stoffwechselprozesse zuständig.

Dem Parasiten fehlt außerdem ein Atmungssystem. Spezielle Ausscheidungsorgane, Protonephridien, befinden sich im gesamten Körper. Sie sind ein System verzweigter Kanäle, die in Form von Sternzellen mit Flimmerhärchen im Parenchym enden. Mithilfe spezieller Ausscheidungsöffnungen nehmen Protonephridien Kontakt mit der äußeren Umgebung auf.

Äußerer Aufbau des Leberegels

Der Erreger der Fasziolose besitzt einen dichten Körper, der an das Leben in den Gallengängen des Wirtes angepasst ist. Die äußere Struktur des Leberegels besteht aus einer mehrschichtigen Kutikula, die vor Verdauung, Antitoxinen und Sekretionsflüssigkeit des Primärwirtes schützt. Der Gasaustausch und die Freisetzung stickstoffhaltiger Substanzen erfolgen über die Haut.

Der äußere Teil des Integuments ist eine kernlose Zytoplasmaplatte mit Mitochondrien und Vakuolen. Mithilfe von Zytoplasmasträngen ist diese Schicht mit den Bereichen des Zytoplasmas (eingetaucht in das Parenchym) verbunden, in denen sich die Kerne befinden.

Der Helminth hat einen blattförmigen Körper und kann Größen von 3–5 cm Länge und bis zu 1,5 cm Breite erreichen. Das Kopfende des Körpers ist mit Stacheln bedeckt und besitzt einen verlängerten Rüssel sowie Kopf- und Bauchsauger. Die Haut ist ohne Flimmerhärchen, weist aber eine gut entwickelte Muskelschicht auf. Aufgrund seiner Struktur und seines parasitären Lebensstils kann der Wurm ohne Sauerstoff überleben.

Fixationsorgane des Leberegels

Der erwachsene Helminth hat eine blattförmige, abgeflachte Form mit einem spitzen hinteren Ende. Die Fixierungsorgane des Leberegels sind Saugnäpfe und Stacheln. Mit ihrer Hilfe heftet sich der Parasit an die Gallengänge, die Leber oder die Bauchspeicheldrüse des Wirtes. Diese Fixierungsmethode schützt vor dem Ausschwemmen durch Sekretflüssigkeit.

Am vorderen (breiten) Ende des Körpers befindet sich ein schmaler Vorsprung mit einem Saugnapf. Bei geschlechtsreifen Individuen sind die Fixationsorgane sowie das Verdauungs- und Fortpflanzungssystem gut entwickelt. Da sich der Egel an lebendes Gewebe anheftet, verändert er seinen Standort nicht. Er wächst, ernährt sich und legt Eier in die Gallengänge. Mit dem Gallenfluss gelangen die Eier in den Darm des Wirtes und werden mit dem Kot ausgeschieden.

Sinnesorgane des Leberegels

Der Erreger der Fasziolose hat schlecht entwickelte Sinnesorgane. Der Leberegel, genauer gesagt seine im Wasser schwimmenden Larven, besitzt mehrere kleine Augenpaare, die wie Turbellarien angeordnet sind. In seltenen Fällen entwickeln sich seitlich am Kopfende Anhängsel, die Ohren ähneln. Solche Wucherungen gelten als Sinnesorgane (taktil und chemisch).

Sensillen oder Hautrezeptoren sind identisch mit denen der Turbellarien aufgebaut und bieten im Larvenstadium des Parasiten einen Vorteil. Das Nervensystem ist komplexer aufgebaut. Es besteht aus einem peripharyngealen Nervenring, zwei Ganglien und Längsnervensträngen (innervieren den Saugnapf). Drei Paare kräftiger Längsnervenstämme mit gut entwickelten Seitennerven zweigen vom Nervenring ab. Sie verzweigen sich in zahlreiche Fortsätze, die durch den gesamten Körper des Wurms verlaufen.

Fortbewegungsorgane des Leberegels

Ein wichtiges Merkmal der Struktur des Parasiten sind seine Bewegungsorgane. Beim Leberegel werden sie durch einen Haut-Muskel-Sack repräsentiert. Er besteht aus einer äußeren Hülle (Tegument), die mit Muskelfäden verwachsen ist. Aktinstacheln befinden sich im Zytoplasma der Verbindungsbrücken.

Der Fluke hat eine archaische Struktur aus Muskelgewebe. Die Muskelzelle wird durch ein Myozyton repräsentiert, von dem Fortsätze mit kontraktilen Fasern ausgehen. Jedes Myozyton hat 2 bis 10 Fortsätze.

Unter der festen äußeren Synzytialplatte befinden sich die Ring-, Diagonal- und Längsmuskulatur. Die ausgeprägtesten Muskelschichten befinden sich im Bewegungsabschnitt des Marita-Körpers. Im generativen Abschnitt sind die Muskelfasern weniger ausgeprägt und ungeordnet.

Leberegel-Ei

Unter den Trematoden ist das Leberegel-Ei das größte. Seine Abmessungen betragen 130–150 x 70–90 Mikrometer. Die Eier sind oval und ihre Farbe variiert von gelblich bis dunkelbraun. Sie sind mit einer glatten, dichten, doppelkonturierten Schale bedeckt, an deren einer Seite sich ein kleiner Deckel befindet, durch den das Miracidium austritt. Am gegenüberliegenden Pol ist die Schale verdickt und hat die Form eines Tuberkels. Der Kerninhalt ist feinkörnig.

- Vom Eierstock gelangen bereits gebildete Eizellen in den Ootypus, wo sie befruchtet werden. Der Befruchtungsprozess erfolgt durch das Einführen des Kopulationsorgans in die Gebärmutter. Spermien dringen in den Samenbehälter und den Ootypus ein.

- Dotterzellen und Zytoplasma mit Nährstoffen dringen durch die Dotterdrüsen und ihre Gänge in den Eileiter ein. Eine solche Umgebung ist für die normale Entwicklung jeder befruchteten Eizelle notwendig.

- Jedes Ei ist von einer Nährmembran umgeben, um die sich eine dichte Schale bildet. Die äußere Schale besteht aus Dotterzellgranulat.

- Das bereits gebildete Ei dringt in die Gebärmutter ein und bewegt sich allmählich zum Ausgang. Das befruchtete Ei (Marita) verlässt den Darm des Wirtes und muss zur weiteren Entwicklung ins Wasser gelangen. Im Wasser entwickelt es sich zu einem Miracidium.

In dieser Form gelangt der Helminth in den Körper von Mensch oder Vieh. Um sich zu infizieren, genügt es, ungereinigtes Wasser zu trinken oder in mit Parasiten kontaminierter Flüssigkeit gewaschenes Gemüse/Obst zu essen.

Mirazidien des Leberegels

Die Leberegellarven oder Mirazidien entwickeln sich aus Maritas, d. h. befruchteten Plattwurmeiern, die ins Wasser gefallen sind. Die Larven erscheinen nach 2–3 Wochen im Wasser. Sie sind sehr klein – 0,02–0,34 Millimeter. Die Lebensdauer außerhalb des Wassers beträgt 12–24 Stunden.

- Mirazidia sind aktiv schwimmende Lebewesen, deren Körper mit Flimmerhärchen bedeckt ist. Diese Hautbedeckung ermöglicht schnelle Bewegungen.

- Die verhaltensadaptiven Reaktionen der Larven im ersten Stadium lassen sie zum Licht aufsteigen. Dadurch sammeln sich zukünftige Parasiten auf dem Oberflächenfilm des Wassers, wo die Teichschnecken aufsteigen. Mirazidien haben einen gut entwickelten chemischen Sinn und reagieren daher aktiv auf den von Weichtieren abgesonderten Schleim.

- Die Larve ernährt sich nicht selbst, sondern überlebt und entwickelt sich dank der im Ei angesammelten Nährstoffe. Sie parasitiert Süßwasser-Schnecken. Der Wirt ist eine Schnecke. Ihre Hauptaufgabe ist es, einen neuen Wirt für die weitere Entwicklung zu finden.

Sobald die Teichschnecke gefunden ist, dringt die Larve mithilfe spezieller Instrumente in ihren Körper ein. Am vorderen Ende ihres Körpers befindet sich eine große Drüse, deren Gänge in einen muskulösen Rüssel münden. Der Parasit heftet sich mit seinem Rüssel an den Körper der Weichtiere und sondert ein Sekret aus der Drüse ab, das das Gewebe des Wirtes auflöst. Dieser Vorgang erfolgt mithilfe rhythmischer Muskelkontraktionen und dauert etwa 30 Minuten. Anschließend wirft das Miracidium seine Flimmerhärchen ab und verwandelt sich in eine Sporozyste.

Zerkarien des Leberegels

Die Larven, die aus dem Körper des ersten Wirtes schlüpfen, um nach dem nächsten zu suchen, sind die Zerkarien des Leberegels. Sein Körper ähnelt dem eines erwachsenen Wurms. Der Helminth hat Saugnäpfe, das Verdauungssystem, die Ausscheidungssysteme und das Gehirn sind bereits ausgebildet, funktionieren aber nicht. Der Wurm hat Augen und nimmt chemische und mechanische Reize wahr.

Der Hauptunterschied zwischen diesem Stadium des Egels und dem erwachsenen Tier ist das Vorhandensein eines langen Schwanzes mit ausgeprägten Muskeln am hinteren Körperende. Diese Struktur gewährleistet freies Schwimmen und Beweglichkeit der Larve. Die Zerkarien verlassen den Körper der Weichtiere und gelangen zurück ins Wasser. Nach einiger Zeit kriecht sie ins Gras, wirft ihren Schwanz ab und wird von einer Zyste (einer dicken Schale) umhüllt, in der sie ihre Lebensfähigkeit behält.

Leberegelzysten

Sporozyste ist die Entwicklungsform eines Plattwurms, in der die Fortpflanzung stattfindet. Leberegel- oder Rediazysten befinden sich in einem großen Embryosack. Sie entfernen sich allmählich von der Muttersporozyste, was zu einer starken Zunahme der Embryonen führt. Die Larven wandern allmählich in die Leber der Weichtiere.

- Die Zyste hat einen gut entwickelten Haut-Muskel-Sack.

- Das Nervensystem ist ebenso wie die Sinnesorgane schwach entwickelt.

- Am hinteren Ende des Körpers befinden sich zwei Motorfortsätze und im vorderen Teil befindet sich eine Geschlechtsöffnung.

- Das Verdauungssystem besteht aus einem muskulösen Rachen und einem sackartigen Beutel. Redia ernähren sich vom Lebergewebe der Weichtiere und nehmen Nährstoffe über die gesamte Körperoberfläche auf.

Zysten vermehren sich parthenogenetisch (ohne Befruchtung). Aus den Keimzellen in der Wurmhöhle entstehen nachfolgende Generationen und Zerkarien.

[ 21 ]

[ 21 ]

Adolescaria des Leberegels

Eine bewegungslose Zyste, die an Pflanzen oder Gegenständen in einem Gewässer haftet, ist eine Adoleskarie des Leberegels. Sie entsteht in der äußeren Umgebung aus einer Zerkarie, also einem Zwischenwirt. Der Prozess der Umwandlung einer freien Zerkarie in eine Adoleskarie wird als Zystogonie bezeichnet.

- Die äußere Schale der Larve hat eine unebene, geschichtete Oberfläche.

- Die untere Schale ist faserig und dünn. Sie trennt die äußere Schale von der Zyste.

- Die innere Schale kleidet den mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum des Wurms aus.

Zusammen mit Wasser oder pflanzlicher Nahrung gelangt die Adolescaria zum Endwirt und verwandelt sich in ein geschlechtsreifes parasitäres Individuum – Marita.

[ 22 ]

[ 22 ]

Anpassungen an den Parasitismus beim Leberegel

Der Erreger der Fasziolose weist Anpassungen für den Parasitenbefall auf. Beim Leberegel sind diese mit seiner Körperform, seinem dichten Schutzpanzer, dem Vorhandensein von Saugnäpfen und Hermaphroditismus verbunden.

Allgemeine Anpassungen des Egels an den Parasitismus:

- Die Kutikula (Hauthülle) schützt vor der Verdauung durch Wirtssäfte.

- Verschiedene Befestigungsorgane am Träger: Saugnäpfe, Spikes, Haken.

- Regressive Entwicklung der Sinnesorgane und des Nervensystems.

- Einfacher Aufbau des Verdauungssystems.

- Hohe Fruchtbarkeit.

- Ein komplexer Entwicklungszyklus mit wechselnden Reproduktionsmethoden und Wirtswechseln.

Die enorme Fruchtbarkeit ist auf die parasitäre Lebensweise zurückzuführen, da die Chance, in den Körper des Endwirtes zu gelangen, minimal ist. Um zu überleben, legt der Parasit viele Eier durch ungeschlechtliche Fortpflanzung (Embryonen teilen sich oft).

Lebenszyklus Leberegel

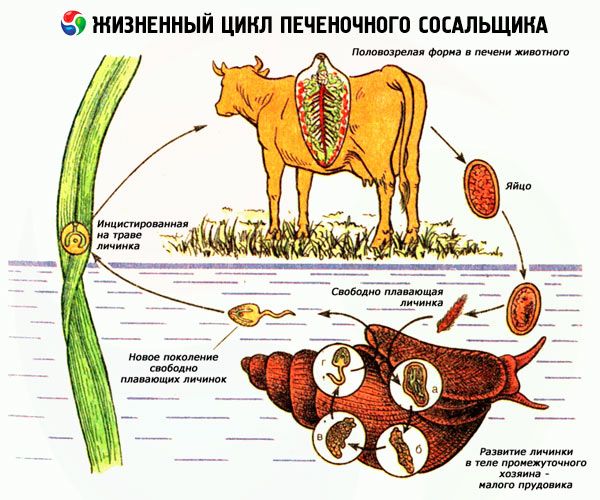

Fasciola ist durch häufige Transformationen und Wirtswechsel gekennzeichnet. Der Lebenszyklus des Leberegels wird durch die folgende Kette dargestellt:

- Der endgültige Besitzer.

- Ei.

- Miracidium.

- Zwischenwirt (Teichschnecke).

- Sporozyste.

- Mutter Redia.

- Tochterredien (Zysten).

- Zerkarien.

- Adolescarius.

- Adolescarius in der äußeren Umgebung.

Der Leberegel entwickelt sich aus einem Ei, aus dem ein Miracidium schlüpft. Die Larve besitzt ein Nervenganglion, Ausscheidungsorgane und ein lichtempfindliches Auge. Der hintere Körperteil enthält Keimzellen. Der vordere Körperteil besitzt eine Drüse, die ein Enzym produziert, das lebendes Gewebe auflöst und in den Zwischenwirt eindringt. Der Parasit ist mit Flimmerhärchen bedeckt und bewegt sich aktiv im Wasser. Er ernährt sich von im Ei angesammelten Substanzen.

Im nächsten Stadium seines Lebenszyklus entwickelt sich der Leberegel zur Sporozyste. Diese Larve ähnelt einem formlosen Sack ohne Organe, Ausscheidungssystem oder Nervensystem. In diesem Stadium erfolgt die Fortpflanzung ohne Befruchtung durch Keimzellen. Die Sporozyste platzt, und es entstehen Redien, die denselben Wirt parasitieren.

Redien besitzen eine Reihe geformter Organe: einen Mund, einen Verdauungstrakt und einen Rachen, eine Öffnung zur Abgabe der Eier. Jede Zyste enthält Keimzellen, aus denen die nächste Larvengeneration – die Zerkarien – gebildet wird. Zerkarien besitzen Saugnäpfe, einen Darm, ein Ausscheidungs- und Nervensystem. Die Larve besitzt einen langen, muskulösen Schwanz. Zerkarien verlassen die Weichtiere und bewegen sich im Wasser.

Frei schwebende Zerkarien heften sich an Pflanzenstängel und Gegenstände im Wasser und werden von einer Hülle umhüllt. Dieses Stadium wird Adolescaria genannt. Der zukünftige Egel hat eine kugelförmige Gestalt. Wird die Larve von einem Tier aus dem Kreis der Endwirte verschluckt, löst sich die Fasciola-Hülle im Darm des Trägers auf und der Wurm gelangt in die Leber, wo er sich zur Geschlechtsreife entwickelt. Tiere infizieren sich durch Grasfressen auf überschwemmten Wiesen und durch Trinken aus kontaminierten Stauseen. Menschen infizieren sich durch kontaminiertes Gemüse.

Infektionswege mit Leberegel

Der Erreger der Fasziolose ist in seiner Wirtswahl wahllos: Er kann sich sowohl bei Tieren als auch bei Menschen entwickeln. Die Infektionswege mit Leberegel hängen mit seinem Lebenszyklus zusammen. Der Parasit ist ein Hermaphrodit, d. h. die Larve kann sich in jedem Entwicklungsstadium in großer Zahl fortpflanzen. Der Helminth entwickelt sich in der äußeren Umgebung, da seine Larven nach der Geburt dorthin gelangen. In der Regel handelt es sich dabei um Reservoirs oder feuchte Bereiche. Die Würmer heften sich an Pflanzen und gelangen in den Körper eines neuen Opfers.

Es gibt Risikogruppen, die ein erhöhtes Risiko haben, sich mit Fasziolose zu infizieren:

- Völker, deren traditionelle Küche Gerichte aus rohem Fleisch und Fisch umfasst.

- Jäger, Fischer und Menschen, die mit dem Land oder in der Natur arbeiten.

- Kinder spielen beim Campen in der Natur mit Erde oder Sand.

- Verkäufer in Fleisch- und Fischgeschäften.

Die Infektionswege bei Mensch und Tier sind ähnlich. Der Leberegel gelangt über kontaminiertes Gras oder Wasser in den Organismus. Auch Menschen infizieren sich auf die gleiche Weise durch den Verzehr von verunreinigtem Gemüse, Obst und Grünzeug. Eine weitere Infektionsquelle ist Wasser mit Wurmlarven. Es sind auch Fälle bekannt, in denen Fasciola beim Verzehr von nicht ausreichend gegartem Fisch in die menschliche Leber gelangte.

Egeleier sind für den Menschen ungefährlich. Sie können mit Wasser oder Nahrung in den Körper gelangen, ihre weitere Entwicklung im menschlichen Darm ist jedoch unmöglich. Die Larven werden mit dem Kot ausgeschieden. Doch ihr Lebenszyklus endet damit nicht. Der zukünftige Helminth gelangt ins Abwasser und entwickelt sich zum nächsten Stadium, in dem er in Gewässer gelangt, wo er von Tieren gefressen wird. Daher ist es sehr wichtig, nur gereinigtes Wasser zu trinken, Lebensmittel vor dem Verzehr gründlich zu waschen und einer Wärmebehandlung zu unterziehen.

[ 26 ]

[ 26 ]

Zwischenwirt des Leberegels

Die Teichschnecke ist ein Zwischenwirt des Leberegels. Die Parasitenlarve dringt in den Körper der Schnecke ein, wo sie lebt und sich auf Kosten der Schnecke entwickelt. Das bereits ausgewachsene Individuum verlässt seinen Wirt und heftet sich mithilfe von Saugnäpfen und Stacheln an den Stängeln von Wasser- und Küstenpflanzen an. In diesem Stadium ist der Helminth mit einer schützenden Hülle – einem Panzer – bedeckt.

Dieses Stadium wird Aledoscaria genannt. Der Wurm kann in aquatischer oder feuchter Umgebung lange überleben und seine Lebensfähigkeit behalten. Sobald die Larven in den Körper des Endwirts, der ein Tier oder ein Mensch sein kann, eindringen, entwickeln sie sich zu geschlechtsreifen Individuen weiter. Ein akzeptabler Lebensraum für die Nachkommen des Parasiten sind tierische und menschliche Exkremente. Mit ihnen gelangen die Eier des Wurms in Gewässer und wiederholen ihren Lebenszyklus.

Der Hauptwirt des Leberegels

Pflanzenfressende Säugetiere (Rinder, Kleinvieh, Schweine, Pferde, Kaninchen) und der Mensch sind die Hauptwirte des Leberegels. Eine Infektion erfolgt durch den Verzehr infizierter Pflanzen oder Wasser mit Eiern oder Larven des Parasiten.

Am häufigsten siedeln sich Helminthen in der Gallenblase oder Leber an, aber auch andere Organe können betroffen sein: Nieren, Magen, Bauchspeicheldrüse, Gallengänge und Milz. Im Verdauungssystem des Hauptwirts verliert der Egel seine harte Schale und gelangt über die Darmwände ins Blut. Mit dem Blutfluss „wandert“ der Parasit durch den Körper und nistet sich in der Leber oder in den umliegenden Organen ein. In diesem Stadium erfolgt die Verwandlung in ein geschlechtsreifes Individuum.

Mithilfe von Saugnäpfen, Stacheln und Haken heftet sich der Wurm an das lebende Gewebe des Wirtes, lebt und entwickelt sich auf dessen Kosten. Nach einiger Zeit beginnt sich der Helminth aktiv zu vermehren. Seine Eier gelangen mit der Galle in den Darm des Wirtes und von dort mit dem Kot wieder hinaus.

Symptome

Anzeichen einer Fasziolose äußern sich auf unterschiedliche Weise. Die Symptome eines Leberegels im Frühstadium der Infektion sind durch folgende pathologische Zustände gekennzeichnet:

- Unerklärliche Muskelschmerzen.

- Magen-Darm-Erkrankungen.

- Dermatologische Reaktionen: Juckreiz, Hautausschlag.

- Ein starker Temperaturanstieg, Fieber.

- Zunehmende Schwäche und Müdigkeit.

- Schmerzhafte Empfindungen im Leberbereich.

- Plötzlicher Gewichtsverlust.

- Verschlechterung der Immunität.

In den meisten Fällen werden die oben genannten Symptome nicht ernst genommen. Sie werden auf schlechte Ernährung, mangelnde Einhaltung von Ruhe- und Arbeitszeiten, schlechte Ökologie und vieles mehr zurückgeführt. Da die Symptome ignoriert werden, verstärken sie sich und verschlimmern sich. Infizierte Menschen klagen über:

- Schlafprobleme.

- Magenverstimmung und Gallenkolik.

- Erhöhte Reizbarkeit und häufige Stimmungsschwankungen.

- Häufige Kopfschmerzen, Schwindel, Migräne.

- Schmerzhafte Empfindungen im rechten Hypochondrium, die in den Rücken ausstrahlen.

In einigen Fällen verläuft eine Infektion mit dem Erreger der Fasziolose asymptomatisch. Helminthen können sich erst nach 3-5 Monaten bemerkbar machen. Aus diesem Grund wird der pathologische Zustand erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt, was die Behandlung erheblich erschwert.

Diagnose

Die Diagnose eines Leberegels basiert auf dem Vorhandensein von Egeleiern im Kot. Der Parasit kann bei gesunden Menschen nach dem Verzehr von kontaminiertem Wasser oder Lebensmitteln nachgewiesen werden. Die Eier werden 3–4 Monate nach der Infektion mit dem Kot ausgeschieden. Im akuten Stadium der Fasziolose basiert die Diagnose auf schmerzhaften Symptomen.

Im Diagnoseprozess werden folgende Methoden verwendet:

- Erhebung der Anamnese, also epidemiologischer Daten: Baden oder Trinken von Wasser aus stehenden Gewässern, Verzehr von ungewaschenem Gemüse, Obst, sowie Fisch, Fleisch oder Tierleber.

- Klinische Anzeichen der Pathologie: Frühsymptome und Anzeichen der chronischen Form der Fasziolose.

- Laboruntersuchungen hängen vom Stadium der Erkrankung ab. Im Frühstadium werden serologische Methoden eingesetzt, d. h. Blutuntersuchungen auf Antikörper – ELISA, RNGA-Reaktionen. In fortgeschrittenen Stadien wird eine Kopro-Ovoskopie oder Duodeno-Ovoskopie durchgeführt.

Basierend auf den Ergebnissen der Diagnoseverfahren stellt der Arzt eine endgültige Diagnose und verschreibt ein Behandlungsschema für den Helminthen.

[ 30 ]

[ 30 ]

Leberegeltest

Die Labordiagnostik der Fasziolose erfolgt 1,5–3 Monate nach der vermuteten Infektion. Der Leberegeltest ist eine hochwirksame immunologische Untersuchung zum Nachweis spezifischer Antikörper im Blutserum.

Viele Patienten weisen im allgemeinen Blutbild erhöhte Eosinophilen- und Leukozytenwerte auf. Chronische Stadien sind durch normale Leukozytenwerte und geringe Eosinophilie gekennzeichnet. Kommt zusätzlich zur Fasziolose eine bakterielle Infektion hinzu, verstärkt sich die Blutsenkungsreaktion.

Eine mikroskopische Untersuchung des Stuhls oder des Zwölffingerdarminhalts ist obligatorisch. Im Falle einer Infektion werden gelblich-braune Eier mit einer Größe von 135 x 80 µm nachgewiesen. Bei fragwürdigen Ergebnissen wird nach 7–10 Tagen eine erneute mikroskopische Untersuchung der Galle durchgeführt.

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

[ 31 ], [ 32 ], [ 33 ], [ 34 ], [ 35 ]

Meldung zum Leberegel

Routinemäßige Laboruntersuchungen können das Vorhandensein von Fasciola-Eiern nachweisen. Eine durch Tests erhaltene Meldung über den Leberegel erfordert eine zusätzliche und gründlichere Diagnostik und natürlich eine Behandlung.

Besonderes Augenmerk wird auf die Infektionsmethode gelegt. Wenn die Ursache der Invasion der Verzehr von gekauftem Fleisch oder Leber war, wird eine sanitäre und veterinärmedizinische Untersuchung durchgeführt. Dies ist notwendig, um die Infektionsquelle zu ermitteln, sie zu zerstören und eine Parasitenprävention durchzuführen.

Wenn eine Fasziolose durch das Trinken von kontaminiertem Wasser oder das Schwimmen in einem stehenden Gewässer auftritt, ist es notwendig, sich an den sanitären und epidemiologischen Dienst zu wenden. Dies wird das Krankheitsrisiko erheblich reduzieren und einer möglichen Epidemie sowohl bei Menschen als auch bei Tieren vorbeugen.

Differenzialdiagnose

Bei Verdacht auf eine Infektion mit Leberegel wird eine Differentialdiagnose mit folgenden Erkrankungen durchgeführt:

- Allergische Reaktionen.

- Hepatitis.

- Cholangitis.

- Zirrhose.

- Gastroduodenitis.

- Cholezystitis.

- Leukämie.

- Helminthiasis (Opisthorchiasis, Clonorchiasis, Trichinellose).

Beim Verzehr der Leber eines mit Egel infizierten Tieres werden im Kot Transiteier nachgewiesen, die den menschlichen Magen-Darm-Trakt passiert haben. Ihr Nachweis hat keinen diagnostischen Wert. Daher wird während der Differenzierung eine doppelte Untersuchung von Kot und Zwölffingerdarminhalt (im Abstand von 10–14 Tagen) unter dem Mikroskop zum Vergleich mit anderen Helminthenläsionen durchgeführt. Ultraschall und Tomographie der Bauchorgane sind obligatorisch.

[ 36 ]

[ 36 ]

Unterschiede zwischen Rinderbandwurm und Leberegel

Der Egel und der Bandwurm gehören zur Kategorie der Plattwürmer. Der Unterschied zwischen dem Rinderbandwurm und dem Leberegel besteht darin, dass ersterer ein Bandwurm ist, während letzterer zur Klasse der Egel gehört.

Betrachten wir die Hauptmerkmale dieser Arten von flachen parasitären Würmern:

Sicht |

Leberegel |

Rinderbandwurm |

Primärer (endgültiger) Wirt |

Rinder, Menschen |

Menschlich |

Zwischenwirt |

Teichschnecke |

Vieh |

Klasse |

Egel |

Band |

Größe |

3-5 cm |

1-3 m |

Anzeichen von Parasitismus |

Saugnäpfe, hohe Fruchtbarkeit, vereinfachter Aufbau der Organsysteme. |

Saugnäpfe (am Kopf gelegen), hohe Fruchtbarkeit, kein Darm. |

Lebensraum und Ernährung |

Die Leber eines Menschen oder Tieres ernährt sich vom Gewebe des betroffenen Organs und vom Blut. |

Der Dünndarm eines Menschen ernährt sich vom Darminhalt und nimmt Nahrung über die gesamte Körperoberfläche auf. |

Eier |

Sie kommen mit dem Kot des Endwirts heraus, fallen ins Wasser und verwandeln sich in eine Larve. Sie dringt in einen Zwischenwirt ein, aus dem die nächste Generation des Parasiten hervorgeht – eine Zyste. |

Sie kommen mit dem Kot des Endwirts heraus und werden von Schweinen oder Kühen gefressen. Im Magen von Tieren schlüpfen aus den Eiern Larven. Diese besitzen Haken, die helfen, in die Blutgefäße einzudringen und sich im Körper auszubreiten. Sobald das Ei in die Verdauungsorgane gelangt, gelangt es in das Finna-Stadium. |

Infektion |

Ungekochtes Wasser, Schwimmen in stehenden Gewässern, Verzehr von schmutzigem Gemüse, Obst, Kräutern, Fleisch oder Fisch. |

Verzehr von nicht durchgegartem oder rohem Fleisch. |

Die oben beschriebenen Unterschiede bei Parasiten ermöglichen die Auswahl der aussagekräftigsten Methoden zu deren Erkennung, Behandlung und Vorbeugung.

Unterschiede zwischen Weißer Planarie und Leberegel

Die Hauptunterschiede zwischen der Weißen Planarie und dem Leberegel liegen darin, dass erstere ein parasitärer Räuber ist und sich seine Opfer selbst sucht. Der Erreger der Fasziolose hingegen wartet, bis er von einem potentiellen Wirt verschluckt wird.

Schauen wir uns die Hauptunterschiede zwischen Parasiten an:

Sicht |

Leberegel |

Weiße Planarie |

Klasse |

Egel |

Flimmerwürmer |

Abmessungen und Merkmale der Karosseriestruktur |

Blattförmiger Körper von 3 bis 5 cm. Am vorderen Körperende und am Bauchfell befinden sich Mund- und Bauchsauger. Mit ihrer Hilfe haftet der Wurm im Körper des Wirtes und wird dort gehalten. Seine Fortbewegung erfolgt durch den entwickelten Hautmuskelsack. Ziliarepithel fehlt. |

Die Körperlänge beträgt etwa 1 cm, am Kopfende befinden sich Tentakeln, die als Geruchs- und Tastorgane fungieren. Außerdem gibt es zwei Augen. Der Körper ist mit Flimmerepithel bedeckt. Die Bewegung erfolgt durch einen entwickelten Haut-Muskelsack. |

Lebensraum und Fütterungsmethode |

Der Lebensraum hängt vom Entwicklungsstadium ab. Erwachsene Würmer leben in den Lebergängen von Pflanzenfressern und Menschen. Die Zwischenstufe ist die Teichschnecke, deren Eier an Pflanzen in Süßwassergewässern haften. Sie ernährt sich von Blut und Lebergewebe. |

Der Wurm lebt in Süßwasserkörpern. Er ernährt sich von sesshaften Tieren, bedeckt sie mit seinem Körper und fängt sie mit seiner Kehle. |

Reproduktion |

Hermaphrodit. Bereits befruchtete Eier werden vom Wurm in den Darm des Wirtes und von dort mit dem Kot in die äußere Umwelt ausgeschieden. Die weitere Entwicklung erfolgt im Wasser. |

Hermaphrodit. Eier werden in dichten Kokons abgelegt, die an Unterwasserobjekten befestigt sind. Aus den Eiern schlüpfen geschlechtsreife Individuen. Hat hohe regenerative Eigenschaften |

Die Weiße Planarie stellt für den Menschen keine Gefahr dar, während der Saugwurm der Erreger der Fasziolose ist.

Behandlung

Fasziolose verläuft in mehreren Stadien, die jeweils durch bestimmte Symptome gekennzeichnet sind. Die Behandlung des Leberegels hängt vom Stadium des pathologischen Prozesses und den individuellen Merkmalen des Körpers des Patienten ab. Die Therapie sollte umfassend sein und wird mit Hilfe spezieller Medikamente durchgeführt.

- Anthelminthika zur Entfernung von Würmern aus dem Körper:

- Chloksil

Ein Anthelminthikum zur Behandlung von Leberhelminthiasis. Insbesondere bei Fasziolose, Clonorchiasis und Opisthorchiasis. Das Pulver wird zwei Tage lang nach ärztlicher Verordnung eingenommen. Die erste Dosis wird eine Stunde nach dem Frühstück eingenommen – 0,1–0,15 g/kg Körpergewicht, die Tagesdosis beträgt 6–10 g. Bei einer fünftägigen Einnahme des Arzneimittels wird das Pulver mit 0,06 g/kg eingenommen. Die Tagesdosis ist für 2–3 Dosen im Abstand von 2 Stunden berechnet. Es wird empfohlen, das Arzneimittel mit Milch abzuspülen. Bei Bedarf wird die Behandlung nach 4–6 Monaten wiederholt.

Die wichtigsten Kontraindikationen sind Myokardschäden, Lebererkrankungen und Schwangerschaft. Mögliche Nebenwirkungen: Schmerzen in der Leber, allergische Reaktionen unterschiedlicher Schwere, Schläfrigkeit, allgemeiner Kraftverlust.

- Praziquantel

Ein Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen, die durch Trematoden und Plattwürmer verursacht werden. Sein Wirkmechanismus basiert auf der Erhöhung der Durchlässigkeit der Parasitenmembranen für Calciumionen. Dies führt zu einer spastischen Lähmung des Helminthen. In der Regel werden Patienten 1-2 Tage lang mit einer Dosierung von 0,03 g/kg zweimal täglich behandelt.

Zu den Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindel. Bauchschmerzen, allergische Hautreaktionen und ein starker Temperaturanstieg sind möglich. Eine Überdosierung äußert sich in stärkeren Symptomen und wird am häufigsten bei Patienten mit massivem Helminthenbefall beobachtet.

Kontraindikationen für die Anwendung des Arzneimittels beruhen auf seinem Wirkmechanismus. Das Arzneimittel wird in den frühen Stadien der Schwangerschaft und während der Stillzeit bei Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels nicht verschrieben. Es wird mit besonderer Vorsicht bei Patienten mit okulärer Zystizerkose angewendet.

- Triclabendazol

Schmalband-Anthelminthikum. Es wird bei Fasziolose, Paragonimiasis und anderen parasitären Infektionen angewendet. Das Medikament ist in Tablettenform erhältlich, jede Kapsel enthält 250 mg Wirkstoff. Sein Wirkmechanismus ist mit der Unterdrückung der Muskulatur von Würmern verbunden und betrifft sowohl erwachsene Individuen als auch Larven. Bei einer Leberegelinfektion werden 10 mg/kg Körpergewicht auf einmal eingenommen, bei schweren Formen der Invasion zweimal im Abstand von 12–24 Stunden. Eine Wiederholung der Behandlung ist nach 2–6 Monaten möglich.

Kontraindikationen: Patienten mit Nieren- und Leberinsuffizienz, Schwangerschaft und Stillzeit, Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels. Das Medikament wird Kindern unter 6 Jahren nicht verschrieben. Nebenwirkungen sind selten und können sich in Übelkeit, Schwindel, allergischen Reaktionen und Verdauungsstörungen sowie Kopfschmerzen äußern.

- Choleretika zur Beschleunigung der Entfernung von Helminthen und zur Wiederherstellung der Funktion geschädigter Organe:

- Hofitol

Ein Arzneimittel auf Basis von trockenem wässrigem Extrakt aus Feldartischocken. Die Wirkstoffe der Pflanze wirken choleretisch, harntreibend und leberschützend. Sie senken den Harnstoffspiegel im Blut, verbessern den Cholesterin- und Ketonkörperstoffwechsel. Artischocken enthalten B-Vitamine, die Stoffwechselprozesse im Körper normalisieren und ihn von Giftstoffen, Alkaloiden und anderen Schadstoffen reinigen. In Kombination mit einer Antibiotikatherapie wirkt das Arzneimittel entgiftend.

Anwendungsgebiete: Hepatitis, Fettleber, Arteriosklerose, Acetonämie, Cholezystitis, Leberzirrhose und andere Leberschäden. Das Medikament ist in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich: Tabletten, Injektionen und Lösung zur oralen Verabreichung. Die Dosierung hängt von der Art des Medikaments und dem Verlauf der Fasziolose ab und wird daher vom Arzt individuell für jeden Patienten verschrieben.

Nebenwirkungen sind bei längerer Einnahme oder hohen Dosen möglich. In diesem Fall treten bei Patienten verschiedene allergische Reaktionen und Magen-Darm-Störungen auf. Die Hauptkontraindikation ist eine Obstruktion der Gallenwege, akute Leber- und Gallenwegserkrankungen, Nierenversagen und Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels. Bei Überdosierung kommt es zu verstärkten Nebenwirkungen.

- Allochol

Ein Medikament, das die Gallenproduktion fördert. Sein Wirkmechanismus basiert auf den Reflexen der Darmschleimhaut und der sekretorischen Funktion der Leber. Das Medikament erhöht das Volumen der sekretierten Galle, steigert die motorischen und sekretorischen Funktionen des Magen-Darm-Trakts und reduziert Fäulnis- und Gärungsprozesse im Darm.

Die Tabletten werden bei chronischer Hepatitis, Cholezystitis, Cholangitis und Verstopfung durch Darmatonie verschrieben. Das Medikament wird dreimal täglich 2 Tabletten nach den Mahlzeiten eingenommen. Die Behandlungsdauer beträgt 1 Monat. Nebenwirkungen sind äußerst selten und äußern sich in Form von allergischen Reaktionen und Durchfall. Allochol wird nicht bei akuten Stadien von Hepatitis, Leberdystrophie und obstruktiver Gelbsucht verschrieben. Bei einer Überdosierung kommt es zu verstärkten Nebenwirkungen und einem Anstieg des Transaminasenspiegels im Blut.

- Zusätzlicher Einsatz von Enzymen:

- Pankreatin

Das Arzneimittel enthält Pankreasenzyme, die für die normale Funktion des Körpers notwendig sind. Pankreatin wird bei unzureichender Sekretionsfunktion der Bauchspeicheldrüse sowie bei entzündlich-dystrophischen Erkrankungen des Magens, der Leber, des Darms oder der Gallenblase angewendet. Es hilft bei Verdauungsstörungen, Durchfall und vermehrten Blähungen. Dosierung und Behandlungsdauer richten sich nach den Anweisungen des Arztes. In der Regel wird das Arzneimittel einen Monat lang 2-3 mal täglich 1-2 Kapseln eingenommen.

Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Produkts, akute Pankreatitis oder deren Verschlimmerung. Nebenwirkungen äußern sich in Form von allergischen Hautausschlägen und Magen-Darm-Störungen.

- Mezim

Ein Enzympräparat mit pankreasschützender Wirkung. Es wird bei Hyposekretion von Pankreasenzymen und Funktionsstörungen des Magen-Darm-Trakts, bei Erkrankungen und Funktionsstörungen der Verdauungsorgane sowie zur Verbesserung der Verdauung angewendet. Die Tabletten werden zu den Mahlzeiten eingenommen, 1-2 Stück 2-3 mal täglich. Der Therapieverlauf variiert von einer ein- bis zu einer dreitägigen Anwendung.

Nebenwirkungen äußern sich in Form von allergischen Reaktionen, Schmerzen im Oberbauch und Übelkeit. Bei Überdosierung kommt es zu einem Anstieg der Harnsäurekonzentration im Urin und Blut. Mezim ist bei akuter Pankreatitis oder deren Exazerbationen sowie bei individueller Unverträglichkeit der Bestandteile des Arzneimittels kontraindiziert.

- Kreon

Arzneimittel in Form von Gelatinekapseln mit Schweinepankreatin. Es wirkt lipolytisch und amylolytisch und verbessert die Nahrungsaufnahme im Darm. Es wird bei Enzymmangel angewendet, der durch folgende Erkrankungen verursacht wird: Pankreatitis, Zustand nach Gastrektomie oder Pankreatektomie, Mukoviszidose, Neoplasien der Bauchspeicheldrüse und andere Erkrankungen mit einem Mangel an Pankreasenzymen.

Die Dosierung hängt von den Indikationen und dem Allgemeinzustand des Patienten ab und wird daher von einem Arzt verordnet. Nebenwirkungen äußern sich in Form von allergischen Reaktionen und Magen-Darm-Beschwerden. Kontraindikationen: Unverträglichkeit gegenüber Pankreatin vom Schwein, akute Pankreatitis, Überfunktion der Bauchspeicheldrüse. Bei Überdosierung können sich Hyperurikämie und Hyperurikosurie entwickeln.

Wenn der Leberegel eitrige Komplikationen verursacht hat, werden den Patienten antibakterielle Medikamente verschrieben. Bei einem Leberabszess ist eine Drainage, also eine chirurgische Behandlung der Fasziolose, angezeigt. In der akuten Phase der Erkrankung ist eine Diät angezeigt, bei der alle Produkte, die die Leber zusätzlich belasten, vom Speiseplan ausgeschlossen werden. Wenn die Fasziolose mit Symptomen einer Hepatitis oder Myokarditis einhergeht, werden dem Patienten Glukokortikosteroide verschrieben.

Um die Qualität der Therapie zu kontrollieren, sind nach sechs Monaten eine Laboruntersuchung des Stuhls auf Helminthiasis, eine Gallenuntersuchung und eine Blutanalyse auf Antikörper angezeigt. Bei erfolgreicher Behandlung sinkt der Titer der IgG-Antikörper, bei erhöhtem Titer ist eine Wiederholung der Therapie erforderlich.

Prävention Leberegel

Um das Risiko einer Infektion mit Leberegel zu minimieren, ist es notwendig, präventive Empfehlungen zu befolgen. Die Vorbeugung von Fasziolose besteht aus folgenden Regeln:

- Sauberkeit in allem. Händewaschen nach dem Toilettengang und vor jeder Mahlzeit. Salatkräuter, Gemüse und Obst sollten gründlich gewaschen, wenn möglich mit kochendem Wasser übergossen oder vor dem Verzehr blanchiert werden.

- Besonderes Augenmerk sollte auf die Wärmebehandlung der Produkte gelegt werden. Aus einem Teich gefangener Fisch sollte gekocht oder gedünstet werden, auch wenn er für Haustiere bestimmt ist (Katzen sind Träger von Fasziolose). Essen Sie kein rohes Fleisch oder Leber.

- Vermeiden Sie das Trinken von ungekochtem oder unbehandeltem Wasser aus stehenden Gewässern. Das Schwimmen in stehenden Gewässern wird nicht empfohlen.

- Führen Sie regelmäßig eine antihelminthische Behandlung von Haustieren durch. Beachten Sie die Hygiene- und Veterinärstandards. Es wird auch empfohlen, Teiche zu reinigen und Weichtiere (Zwischenwirte von Helminthen) in Gewässern zu bekämpfen.

Der Leberegel ist nicht der schlimmste Vertreter der Plattwürmer, aber da die Infektionswege bekannt sind, ist es besser, die Regeln der Prävention zu befolgen. Bei den ersten Symptomen oder dem Verdacht auf einen Befall ist es notwendig, einen Spezialisten für Infektionskrankheiten und einen Gastroenterologen zu kontaktieren.

Prognose

Bei rechtzeitiger Diagnose und richtiger Therapie ist die Prognose der Fasziolose günstig. Wird die Infektion jedoch erst in einem späten Stadium erkannt, kann sie irreversible Folgen haben.

Die wichtigsten Komplikationen einer Parasiteninfektion sind:

- Leberabszess.

- Zirrhose.

- Subkutane Abszesse.

- Eitrige Angiocholangitis.

- Chronische Cholezystitis.

- Mechanische Gelbsucht.

Der Helminth kann die Schleimhaut schwer verletzen und die Gallengänge verstopfen. Er kann auch zu Schäden an Lunge und Brustdrüsen führen. Die Prognose für die oben genannten Komplikationen, eine massive Invasion oder eine sekundäre bakterielle Infektion ist ungünstig.

Leberegel erfordert eine komplexe Therapie. Selbstmedikation ist sehr gefährlich. Nur ein Arzt kann wirksame Medikamente zur Abtötung des Parasiten und Rehabilitationsmethoden zur Wiederherstellung der Organe nach dem Befall verschreiben. Besonders schwere und fortgeschrittene Fälle können zum Tod führen.