Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Mikrosporidien

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Mikrosporidien sind eine Gruppe von Protozoen aus der Klasse der Cnidosporidien. Es handelt sich um intrazelluläre Parasiten, die außerhalb ihres Wirtsorganismus nicht existieren können. Es gibt fast 1.300 Arten, die durch fast 200 Gattungen repräsentiert werden. Dies ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vielfalt an Mikrosporidien, die in der Wissenschaft bereits beschrieben wurde: Viele mögliche infizierte Wirte wurden noch nicht auf das Vorhandensein dieser Parasiten im Körper untersucht. Als Wirt kommt nahezu jedes Tier infrage – vom Protozoen bis zum Menschen. Die größte Anzahl und Vielfalt an Mikrosporidien finden sich bei Krebstieren und Insekten.

Menschen können sich mit Microspodiaceae sechs Gattungen infizieren: Encephalitozoon, Pleistophora, Nosema, Vittaforma, Enterocytozoon und Microsporidium. Obwohl einige Parasiten dieser Gruppe wahrscheinlich asymptomatische oder vorübergehende Darminfektionen verursachen, ist der Infektionsmechanismus mit Mikrosporidiose noch nicht ausreichend erforscht.

Mikrosporidien weisen mehrere einzigartige Merkmale auf, die ihre außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an intrazellulären Parasitismus belegen. Ihre Sporen enthalten eine für sie einzigartige Organellengruppe – den Extrusionsapparat. Mit seiner Hilfe wird eine gesunde Zelle infiziert, indem die Membran durchstoßen und Sporen direkt ins Zytoplasma freigesetzt werden. Keine andere Protozoenart verfügt über einen ähnlichen Mechanismus zur Sporenverteilung.

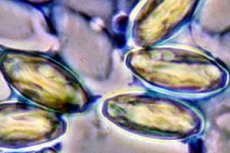

Struktur von Mikrosporidien

Das Genom der Mikrosporidien ist das kleinste aller kernhaltigen Zellen. Die Zellen enthalten fast keine Intronen, und die Mitose verläuft als geschlossene intranukleäre Pleuromitose. Die Ribosomen der Mikrosporidien ähneln in ihrer Struktur den Ribosomen von Zellen mit anukleärer Struktur. Die Zelle besitzt keine Kinetosomen, Lysosomen oder Reservenährstoffpartikel. Früher glaubte man, Mikrosporidien hätten keine Mitochondrien, doch kürzlich wurden in ihnen kleine Mitosomen gefunden, die ihre mitochondriale Natur belegen.

Sporen besitzen üblicherweise eine dreischichtige Membran: eine Glykoprotein-Exospore, eine Chitin-Endospore und eine zytoplasmatische Membran. Der Extrusionsapparat besteht aus einer posterioren Vakuole, einer Ankerscheibe, einem Polaroplasten und einem Polarrohr. Die posteriore Vakuole ist ein- oder mehrkammerig aufgebaut. Manchmal enthält die Vakuole ein Posterosom. Sobald der Embryo in eine gesunde Zelle übergeht, vergrößert es sich sofort und verdrängt die Spore in das Polarrohr.

Der Polaroplast besteht üblicherweise aus Membranen, die kompakt in einer Art „Paket“ angeordnet sind.

Manchmal enthält der Polaroplast Vesikel und röhrenförmige Strukturen. Er ist an der Erzeugung des notwendigen Drucks beteiligt, der zum Stülpen des Polarschlauchs erforderlich ist, und versorgt den Polarschlauch mit einer Membran und dem darin befindlichen Sporoplasma. Der Polarschlauch ist ein längliches, spiralförmig angeordnetes, zweimembraniges Gebilde, das sich von der Ankerscheibe aus erstreckt. Aussehen und Entwicklung können bei Mikrosporidien stark variieren.

Lebenszyklus von Mikrosporidien

Das Sporoplasma ist ein einzelner Zellkern, der von einem kleinen Anteil an Zytoplasma umgeben ist, das Ribosomen enthält. Der Zellkern befindet sich in der Spore. Sobald die Spore in die innere Umgebung der Wirtszelle eindringt, bildet das Sporoplasma eine eigene schützende Zytoplasmamembran, über die noch wenig bekannt ist.

Dann wächst das Sporoplasma schnell. Zu diesem Zeitpunkt verfügt die Zelle über ein Minimum an Organellen: Posterosom, Ribosomen, glattes und raues endoplasmatisches Retikulum.

Mit dem Beginn der Sporogoniephase – Sporont – erhält die Zelle eine neue Membran. In dieser Phase teilen sich die Kerne aktiv und bilden Plasmodien.

Mikrosporidien können eine weitere Hülle bilden – ein Sporophorenbläschen, dessen Aussehen und Größe bei verschiedenen Arten erheblich variieren.

Der Sporoblast ist ein Zwischenstadium der Entwicklung vom sporogonalen Plasmodium zur Spore. Während dieser Zeit entwickeln sich alle Membranen aktiv und Organellen werden gebildet. Anschließend wird die betroffene Zelle zerstört, und die entstehenden Sporen greifen benachbarte gesunde Zellen an oder werden auf der Suche nach einem neuen Wirt aus dem Körper ausgeschieden.

Mikrosporidien zeichnen sich durch eine Vielzahl von Lebenszyklen aus. Dieser Zyklus umfasst nur einen Wirt (monoxenisch) mit der Bildung eines Sporentyps und ist typisch für 80 % der bekannten Arten. Er kann aber auch zwischen verschiedenen Arten stark variieren: Merkmale der Sporogonie, Anzahl und Art der Teilungen in allen Stadien. Bei den restlichen 20 % kann der Lebenszyklus in zwei oder mehr Wirten stattfinden, wobei sich Sporentypen in Struktur und Funktion unterscheiden.

Klinisches Bild und Symptome der Mikrosporidiose

Mikrosporidien sind sehr häufig. Die durch Mikrosporidien verursachten Krankheiten sowie die Infektionswege sind noch nicht ausreichend erforscht. Mikrosporidien, die in menschlichen Zellen leben können, befallen auch Wild- und Haustiere. Es ist jedoch noch nicht klar, ob Menschen von Tieren angesteckt werden. Menschen mit geschwächter Immunität können Überträger sein. Mikrosporidiensporen kommen in Gewässern vor, aber kein einziger Fall einer schnellen Ausbreitung der Krankheit hat bewiesen, dass kontaminiertes Wasser die Ursache war. Mikrosporidien werden mit Kot, Urin und Auswurf aus dem Körper des Wirtes in die Umwelt ausgeschieden. Es wird angenommen, dass Menschen sich gegenseitig anstecken können, genaue Daten dazu gibt es jedoch nicht. Höchstwahrscheinlich wird eine intestinale Mikrosporidiose übertragen, wenn der Parasit über die Mundhöhle eindringt. In erster Linie handelt es sich um eine Infektion durch Enterocytozoon bieneusi, die den Magen-Darm-Trakt befällt.

Mikrosporidiose der Atemwege wird durch Parasiten verursacht, die fast nie im Stuhl vorkommen. Daher ist Staub in der Luft der wahrscheinlichste Infektionsweg. Die Augen sind betroffen, da der Parasit direkt in die Bindehaut gelangt. Studien zeigen, dass Mikrosporidien Makrophagen und Fibroblasten ihrer eigenen Schleimhaut angreifen können.

Intestinale Mikrosporidiose kommt häufig vor, es gibt jedoch viele Varianten der Krankheit: Mikrosporidiose der Gallengänge, Augen, Nebenhöhlen, Atemwege, Muskelfasern, disseminierte Mikrosporidiose, die Nieren, Leber, Herz und Nervensystem befällt.

Eine Infektion mit Mikrosporidien verursacht häufig akuten oder chronischen Durchfall. Personen nach einer Organtransplantation und der daraus resultierenden Immunschwäche sind anfälliger für eine Mikrosporidiose. Einige Fälle von Epilepsie werden mit einem Befall des Körpers durch Mikrosporidien in Verbindung gebracht. Es wurden Fälle von Keratitis und Hornhautgeschwüren beschrieben, die durch Schädigungen durch Nosema ocularam, Vittaforma corneae und andere noch nicht klassifizierte Mikrosporidien entstanden sind. Mikrosporidien wurden bei Entzündungen der Muskelfasern nachgewiesen. Nosema connori ist die Ursache der disseminierten Mikrosporidiose. Ein Viertel bis die Hälfte der Fälle von anhaltendem Durchfall unbekannter Ätiologie bei Patienten mit Immunschwäche sind mit Mikrosporidien assoziiert.

Normalerweise befallen Parasiten junge Menschen mit weniger als 100 µl Lymphozyten. Mikrosporidiose tritt auch bei Kindern mit schwerer Immunschwäche auf. Kinder, deren Organe von Mikrosporidiose betroffen sind, können in ihrer Entwicklung zurückbleiben und klagen regelmäßig über Bauchschmerzen und ständigen Durchfall.

Enterocytozoon bieneusi greift Darmzellen an, verursacht Entzündungen und schädigt die Zotten, durchdringt jedoch fast nie seine eigene Schleimschicht. Die Infektion ist auf den Magen-Darm-Trakt beschränkt. Encephalitozoon intestinalis hingegen entwickelt sich häufig außerhalb des Magen-Darm-Trakts. Gelangt es in die Gallengänge, provoziert es deren Entzündung und eine nicht-kalkulöse Entzündung der Gallenblase. Bei HIV-Infizierten können Parasiten Augen, Nebenhöhlen und Lunge befallen und sogar eine disseminierte Form annehmen. Eine Keratokonjunktivitis ist gekennzeichnet durch Rötung der Bindehaut, Beschwerden durch Lichteinwirkung, Sehstörungen und das Gefühl, dass sich ein Fremdkörper im Auge befindet. Darüber hinaus können Mikrosporidien die Entwicklung einer Sinusitis mit Schleim- und Eiterausfluss aus der Nase provozieren. Es gibt Fälle, in denen der Parasit in die unteren Atemwege gelangt; In Abwesenheit von Krankheitssymptomen kann sich eine Lungenentzündung oder Bronchitis entwickeln. In einigen Fällen kann sich bei Immunschwäche eine disseminierte Mikrosporidiose entwickeln. Welche inneren Organe betroffen sind, hängt von der Art des Parasiten ab. Encephalitozoon hellem befällt Augen, Harnwege, Nebenhöhlen und Atmungsorgane. Encephalitozoon intestinalis entwickelt sich im Magen-Darm-Trakt und in den Gallengängen. Es gibt Fälle, in denen es Nieren, Augen, Nebenhöhlen, Lunge oder Bronchien befällt. Encephalitozoon cuniculi ist besonders gefährlich: Es kann sich ausbreiten und nahezu jedes Organ befallen.

Durch Mikrosporidien verursachte Krankheiten

Verschiedene Formen von Infektionen durch Mikrosporidien zeichnen sich durch spezifische Merkmale aus.

- Enterozytozoonose (Mikrosporidien der Art Enterocytozoon bieneusi). Der Erreger befällt die Zellen des Dünndarms. Makroskopische Untersuchungen von Veränderungen der Darmschleimhaut können keine Aufschluss geben. Unter dem Mikroskop sind jedoch eine Verletzung der Enterozytenform, eine Schädigung der Mikrovilli, eine Proliferation von Krypten und eine Zunahme der Lymphozytenzahl erkennbar.

Pathologische Zellen verlieren allmählich ihre Zotten und sterben ab. Sporen werden freigesetzt, um neue gesunde Zellen zu besiedeln. Die Infektion verursacht Verdauungsprobleme; Kohlenhydrate und Fette werden schlechter aufgenommen. Der Durchfall schreitet fort, hält wochenlang an und kann zu Dehydration führen. Appetitlosigkeit führt zu Gewichtsverlust.

Am häufigsten tritt Enterozytozoonose vor dem Hintergrund von AIDS auf und entwickelt sich in disseminierter Form, greift die Atemwege an und verursacht Fieber.

Eine Infektion kann fäkal-oral erfolgen. Die Prävention der Krankheit unterscheidet sich nicht von der Prävention von Darminfektionen.

- Encephalitozoonosen (Mikrosporidien der Arten Encephalitozoon cuniculi und Encephalitozoon hellem). E. cunculi befällt Makrophagen, Blut- und Lymphgefäße von Gehirn-, Leber-, Nieren- und anderen Organzellen. Sterben die Zellen infolge der Infektion ab, gelangen Sporen in Blut und Lymphe. Encephalitozoonosen beginnen akut mit Fieber und Funktionsstörungen der betroffenen inneren Organe. Ist das Gehirn befallen, bemerken Patienten starke Kopfschmerzen, Hirnhautreizungen oder sogar ein Meningealsyndrom. Ist die Leber betroffen, zeigen sich Anzeichen einer Hepatitis, sind die Nieren betroffen, zeigen sich Anzeichen einer Nephritis.

Das größte Krankheitsrisiko besteht bei AIDS-Patienten. Die Quelle von Enzephalitozoonosen sind Tiere. Um eine Infektion zu vermeiden, ist eine rechtzeitige Deratisierung und die Einhaltung der persönlichen Hygienevorschriften erforderlich.

Encephalitozoon hellem ist bei Menschen mit Immunschwäche die Ursache für Keratokonjunktivitis, Nierenentzündung und die Entwicklung von Nierenversagen. Dieser Parasit entwickelt sich auch in den Atmungsorganen, was mit Fieber, Husten, Atembeschwerden und Anzeichen einer interstitiellen Pneumonie einhergeht. Oft sind mehrere innere Organsysteme gleichzeitig betroffen. Die Infektion gelangt von einer kranken Person über die Atmungsorgane, die Mundhöhle oder die Bindehaut.

- Invasion (Mikrosporidien der Art Trachipleistophora hominis). Befällt Muskelfasern und führt zu Muskelschwäche, Fieber und Keratokonjunktivitis. Menschen und Affen können durch die Invasion erkranken, da sie sich durch Kontakt infiziert haben.

- Septatose (Mikrosporidien der Art Septata intestinalis). Mikrosporidien befallen zunächst die Zellen der Darmschleimhaut und Makrophagen. In den Infektionsherden entwickeln sich Geschwüre und Nekrosen. Anschließend kann sich der Erreger in anderen Organen ausbreiten. Das Hauptsymptom einer Infektion ist chronischer Durchfall. Es kann eine Entzündung der Gallenblase und der Gallenwege hervorrufen. Eine Ansteckung von einer kranken Person kann über Nahrung oder Wasser erfolgen.

- Nosema (Mikrosporidien der Art Nosema connori). Es handelt sich um eine disseminierte Invasion. Die Hauptsymptome sind Übelkeit, Erbrechen, schwerer Durchfall und Atemstillstand. Studien zeigen das Vorkommen von Nosema connori im Muskelgewebe von Herz, Zwerchfell, Magen und Dünndarm sowie in den Gefäßwänden vieler Organe, in Nieren, Leber und Lunge. Die Infektion erfolgt über Lebensmittel.

- Nosema (Mikrosporidien der Art Nosema ocularum) ist eine seltene Erkrankung. Der Parasit lebt in der Hornhaut und kann eine kombinierte Entzündung der Hornhaut und der Gefäßmembran des Augapfels sowie sogar ein Hornhautgeschwür verursachen.

- Der Befall (Mikrosporidien der Art Vittaforma corneum) betrifft auch die Augen.

- Die Invasion (Mikrosporidien der Art Bruchiola vesicularum) befällt die Muskeln und entwickelt sich bei Menschen mit Immunschwäche.

Wie erkennt man Mikrosporidiose?

Mikrosporidien werden mit einigen Reagenzien gefärbt und ergeben eine positive PAS-Reaktion, werden aber oft nicht erkannt: Ihre extrem geringe Größe (1–2 µm) und das Fehlen von Anzeichen eines Entzündungsprozesses in angrenzenden Geweben erschweren dies. Mikrosporidiose lässt sich am besten mit einem Elektronenmikroskop diagnostizieren. Modifizierte Dreifarbenfärbung und PCR ermöglichen eine qualitativ hochwertige Diagnostik.

Der Verdacht auf eine Mikrosporidiose besteht, wenn der Patient über chronischen Durchfall, Bindehautentzündung, Probleme mit den Atemwegen, Nieren und Leber klagt, die Ursache dieser Beschwerden bisher nicht geklärt wurde und Untersuchungen keine Viren, Bakterien oder andere Protozoen nachgewiesen haben.

Zur Überprüfung der Diagnose wird ein Stuhlausstrich zur Analyse entnommen. Bei Verdacht auf eine disseminierte Mikrosporidiose werden Hornhautabstriche, Urinsediment sowie Biopsien der Blasen- und Zwölffingerdarmschleimhaut zur Analyse entnommen. Die Ausstriche werden gefärbt, und dann können die Sporen des Erregers nachgewiesen werden, die unter Einwirkung des Reagenzes eine rötliche Farbe annehmen, während die meisten Bakterien grün werden – die Farbe des Hintergrunds.

Unter dem Elektronenmikroskop lässt sich die Anwesenheit des Parasiten im Gewebe nachweisen: In den Zellen finden sich Sporen mit einem charakteristischen Polarschlauch.

Behandlung

Es gibt keine bewährte Behandlung für Mikrosporidiose. Albendazol neutralisiert E. intestinalis. Auch Fumagillin hat sich als wirksam erwiesen. Atovaquon und Nitazoxanid lindern die Symptome, ihre Wirksamkeit im Kampf gegen die Krankheit wurde jedoch nicht untersucht. Bei HIV-Infizierten werden die Manifestationen der Mikrosporidiose durch eine antiretrovirale Therapie reduziert.

Ist Mikrosporidiose gefährlich? Mikrosporidien finden sich oft im Körpergewebe, ohne Symptome zu zeigen oder Beschwerden zu verursachen. Meistens wird die Infektion erst mit fortschreitender Immunschwäche bei HIV-Infizierten oder Organtransplantierten gefährlich. Menschen mit normaler Immunität haben jedoch in den meisten Fällen keinen Grund zur Sorge.

[

[