Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Subependymale Zyste bei einem Neugeborenen

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Bei einer Neurosonographie des Gehirns entdecken Ärzte manchmal eine gutartige hohle Neubildung und stellen anschließend die Diagnose „subependymale Zyste bei einem Neugeborenen“. Um welche Art von Pathologie handelt es sich, wie äußert sie sich und ist ihre Behandlung erforderlich? Wie wirkt sich eine solche Zyste auf das Wachstum und die Entwicklung des Kindes aus?

Sagen wir gleich: Dieses Problem ist nicht so beängstigend, wie es Eltern normalerweise erscheint. Nachfolgend können Sie alles lesen, was Sie zunächst über subependymale Zysten bei Neugeborenen wissen müssen.

Epidemiologie

Sie werden bei bis zu 5,2 % aller Neugeborenen mittels transfontanellarem Ultraschall in den ersten Lebenstagen erkannt. [ 1 ]

Eine subependymale Zyste ist eine winzige, oft tränenförmige Läsion, die Liquor cerebrospinalis enthält, die Flüssigkeit, die das Gehirn umspült. Sie befindet sich entweder in der Caudatusfurche oder entlang des vorderen Caudatuskerns. Die Größe der zystischen Läsion liegt typischerweise zwischen 2 und 11 Millimetern. [ 2 ]

Als häufigste Ursache für die Bildung subependymaler Zysten gilt eine Hypoxie oder Ischämie des Gehirns während der Wehen. Die meisten Spezialisten neigen jedoch dazu zu glauben, dass die wahren Ursachen der Pathologie noch nicht aufgedeckt wurden.

Subependymale Zysten kommen bei etwa fünf von hundert Neugeborenen vor und haben in der Regel eine günstige Prognose für die Entwicklung und das Leben des Kindes.

Ursachen subependymale Zyste

Bei Sauerstoffmangel, der beim Fötus vor dem Hintergrund einer plazentaren Durchblutungsstörung beobachtet wird, können sich schwerwiegende Pathologien und Entwicklungsstörungen beim Baby entwickeln. Eine dieser Störungen ist manchmal eine subependymale Zyste: Diese Pathologie wird bei Neugeborenen häufig als Folge einer anhaltenden Durchblutungsstörung sowie eines Sauerstoff- und/oder Nährstoffmangels diagnostiziert.

Eine subependymale Zyste kann sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt des Babys festgestellt werden. Während der Schwangerschaft ist eine solche zystische Bildung für den Fötus ungefährlich und kann unter günstigen Umständen sogar vor Beginn der Wehen von selbst verschwinden.

Die genauen Gründe für die Bildung einer subependymalen Zyste bei Neugeborenen sind den Ärzten unbekannt, [ 3 ] Es wird jedoch angenommen, dass die folgenden Faktoren ihre Entwicklung beeinflussen können:

- hypoxische Störungen im Zusammenhang mit einer Nabelschnurverwicklung oder einer fetoplazentaren Insuffizienz;

- Herpesvirusinfektion bei schwangeren Frauen;

- Verletzungen des Babys während der Wehen;

- schwere oder späte Toxikose bei der werdenden Mutter;

- Kokainexposition während der Schwangerschaft; [ 4 ], [ 5 ]

- Rhesus-Inkompatibilität;

- Eisenmangelanämie während der Schwangerschaft.

Risikofaktoren

Zur Risikogruppe gehören Frühgeborene und Neugeborene mit Untergewicht. Darüber hinaus werden bei Mehrlingsschwangerschaften manchmal subependymale Zysten diagnostiziert, die durch Sauerstoffmangel im Hirngewebe verursacht werden. Infolgedessen sterben einige Zellen ab und an ihrer Stelle entsteht ein neues Wachstum, das sozusagen die Nekrosezone ersetzt.

Wichtig: Je länger der Sauerstoffmangel anhält, desto größer wird die subependymale Zyste.

Betrachten wir die grundlegenden Faktoren der Zystenbildung genauer:

- Ischämische Prozesse sind die häufigste Ursache für die Bildung von Zysten. Ischämie wird in diesem Fall durch eine gestörte Durchblutung des Hirngewebes erklärt. In der Nekrosezone bildet sich ein Hohlraum, der anschließend mit Liquor cerebrospinalis gefüllt wird. Wenn eine solche Zyste klein ist, handelt es sich nicht um schwerwiegende Erkrankungen: In der Regel wird keine Behandlung verordnet, sondern lediglich eine Überwachung des Problembereichs durchgeführt. Bei ungünstiger Dynamik (z. B. bei weiterer Vergrößerung der Zyste, Auftreten neurologischer Symptome) wird sofort mit der Behandlung begonnen.

- Blutungen sind die zweithäufigste Ursache für subependymale Zysten. Blutungen treten häufig aufgrund von Infektionsprozessen, akutem Sauerstoffmangel oder Geburtstraumata auf. Die ungünstigste Prognose besteht in diesem Fall bei Schäden im Zusammenhang mit intrauterinen Infektionen. [ 6 ]

- Hypoxische Prozesse im Gewebe können akut oder mittelschwer sein und sind meist mit Durchblutungsstörungen der Plazenta verbunden. Auslöser sind häufig Anämie, Toxikose in der Spätschwangerschaft, Mehrlingsschwangerschaft, Rh-Inkompatibilität, Polyhydramnion, fetoplazentare Insuffizienz sowie infektiöse und entzündliche Erkrankungen.

- Angeborene Röteln und eine Cytomegalovirus-Infektion (CMV) sind die am häufigsten nachgewiesenen Ursachen für nichthämorrhagische subependymale Zysten bei Neugeborenen.[ 7 ]

Pathogenese

Eine subependymale Zyste befindet sich in einem Bereich mit eingeschränkter Blutversorgung der Hirnstrukturen. Meistens liegt ein Problem der Ventrikellokalisation vor. Im Gegensatz zu angeborenen Zysten befinden sich subependymale Zysten meist unterhalb der äußeren Winkel der Seitenventrikel und hinter dem Foramen Monroi. Subependymale Zysten lassen sich in zwei Typen unterteilen: erworbene (sekundär nach Blutung, Hypoxie-Ischämie oder Infektion) und angeborene (resultierend aus Germinolyse). Sie treten häufig nach einer Blutung ersten Grades in der Keimmatrix auf, die mit Frühgeburtlichkeit assoziiert ist. [ 8 ]

Jedes zehnte Kind, das während der intrauterinen Entwicklung oder Geburt mit dem Herpesvirus in Berührung gekommen ist, weist Spuren im Nervensystem auf. Bei generalisierter Infektion stirbt ein großer Prozentsatz der Kinder, und die Überlebenden leiden häufig unter neuropsychiatrischen Störungen. Die durch das Virus verursachte Bildung subependymaler Hohlräume erklärt sich durch eine nachfolgende Schädigung der Keimmatrix – der Nervenfasern in der Nähe der Seitenventrikel. Die Infektion führt zum Absterben von Nervenzellen, deren Zonen nach einiger Zeit durch die Bildung von Hohlräumen ersetzt werden.

Hypoxische oder ischämische Schäden, begleitet von Gewebeerweichung und Nekrose, führen ebenfalls zur Bildung von Hohlräumen. Sauerstoffmangel während der intrauterinen Entwicklung oder der Wehen wirkt sich negativ auf die Nervenstrukturen aus. Die Aktivität freier Radikale, die Produktion saurer Stoffwechselprodukte und die Bildung lokaler Thromben verursachen in der Regel Nekrose und das Auftreten von Zysten in der Nähe der Ventrikel. Solche subependymalen Zysten können multipel sein und einen Durchmesser von bis zu 3 mm erreichen. Während des Kollapses der Hohlräume kommt es zu irreversiblen Atrophieprozessen mit dem Auftreten neuroglialer Knoten.

Bei Geburtstraumata und Hirnblutungen kommt es durch die Resorption des ausgetretenen Blutes zur Zystenbildung mit dem Anschein eines Hohlraums, der später mit einer subependymalen Zyste verwechselt wird.

Symptome subependymale Zyste

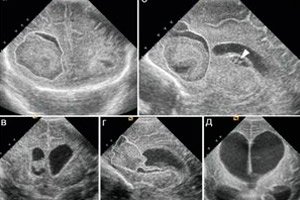

Eine subependymale Zyste weist im Ultraschallbild klare Grenzen und eine kugel- oder schlitzartige Konfiguration auf. In einigen Fällen werden mehrere Läsionen beobachtet, und die Zysten befinden sich meist in unterschiedlichen Entwicklungsstadien: Einige von ihnen sind gerade erst aufgetreten, während andere bereits im Stadium des „Zusammenklebens“ und Verschwindens sind.

Die Größe einer subependymalen Zyste bei Neugeborenen beträgt üblicherweise 1–10 mm oder mehr. Sie bilden sich symmetrisch links oder rechts in den mittleren Abschnitten oder Hörnern der Seitenventrikel.

Eine subependymale Zyste auf der rechten Seite eines Neugeborenen kommt nicht häufiger vor als auf der linken. Je ausgeprägter der Sauerstoffmangel, desto größer ist das Neoplasma. Bei einer Blutung ähnelt der betroffene Bereich anschließend einer einzelnen Höhle mit transparentem Flüssigkeitsinhalt.

Eine linksseitige subependymale Zyste bei einem Neugeborenen geht in der Regel nicht mit einer Größenveränderung der Seitenventrikel einher, kann sich aber in einigen Fällen dennoch vergrößern. Eine Kompression benachbarter Gewebe und ein weiteres Wachstum der Höhle werden relativ selten beobachtet.

Im Laufe mehrerer Monate ab der Geburt des Kindes nimmt die Neubildung allmählich ab, bis sie schließlich ganz verschwindet.

Das klinische Bild einer subependymalen Zyste ist nicht immer gleich oder fehlt ganz. Es hängt in erster Linie von der Größe, Anzahl und Lokalisation der Läsion ab. Bei anderen kombinierten Erkrankungen sind die Symptome schwerer und ausgeprägter. Kleine Zysten an einer einzelnen Stelle sind oft unauffällig, beeinträchtigen die Entwicklung des Kindes nicht und verursachen keine Komplikationen.

Die ersten Anzeichen einer schlimmen subependymalen Zyste sind wie folgt:

- Schlafstörungen, übermäßige Launenhaftigkeit, grundloses Weinen;

- erhöhte Erregbarkeit, Reizbarkeit oder Apathie, Lethargie und gehemmter Zustand;

- motorische Entwicklungsstörungen bei Kindern, erhöhter Muskeltonus und in schweren Fällen – Hypotonie, Hyporeflexie; [ 9 ]

- unzureichende Gewichtszunahme, geschwächter Saugreflex;

- Verschlechterung des Hör- und Sehvermögens;

- leichtes Zittern der Gliedmaßen, des Kinns;

- starkes und häufiges Aufstoßen;

- erhöhter intrakranieller Druck (hervortretende und pulsierende Fontanelle);

- Krämpfe.

Die oben genannten Symptome sind nicht immer klar und deutlich. Im Zuge der Resorption der subependymalen Zyste schwächt sich das klinische Bild in der Regel ab und verschwindet sogar. Wächst das Neoplasma weiter, können eine Hemmung der psychomotorischen Entwicklung, Wachstumsstörungen und Sprachprobleme auftreten.

Eine subependymale Zyste, die von verdächtigen Symptomen begleitet wird, sollte von einem Arzt genau überwacht werden.

Komplikationen und Konsequenzen

Subependymale Zysten bei Neugeborenen verschwinden in den allermeisten Fällen innerhalb weniger Monate von selbst, ohne Behandlung. Es ist jedoch notwendig, die Zyste zu überwachen, da in seltenen Fällen, aber dennoch, eine ungünstige Dynamik, Wachstum und Vergrößerung des Neoplasmas möglich sind. In diesem Fall können folgende Komplikationen auftreten:

- Koordinationsstörungen, Bewegungsstörungen;

- Probleme mit dem Hör- und Sehapparat;

- Hydrozephalus, begleitet von einer übermäßigen Ansammlung von Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit in den Hirnventrikeln;

- Enzephalitis.

Bei Kindern mit subependymalen Zysten (SECs) kann es nach der Geburt zu vorübergehenden Verzögerungen im körperlichen Wachstum kommen.[ 10 ]

Große subependymale Zysten, die Druck auf nahegelegene Gehirnstrukturen ausüben, werden meist operativ entfernt.

Diagnose subependymale Zyste

Die Diagnostik erfolgt in den ersten Tagen nach der Geburt mittels Ultraschall. Da der Bereich der großen Fontanelle bei Neugeborenen meist offen ist, können alle strukturellen Auffälligkeiten untersucht werden, ohne das Baby zu schädigen. Bei geschlossener Fontanelle ist die Magnetresonanztomographie die optimale Visualisierungsmethode. Die instrumentelle Diagnostik wird regelmäßig über mehrere Monate durchgeführt, um die Dynamik des Neoplasmas zu beobachten.

Wenn bei einer Frau Herpesviren oder Zytomegalieviren diagnostiziert werden, werden zusätzliche Tests zur Klärung der Diagnose verordnet – dies wird als immunologische Diagnostik bezeichnet. Dies ermöglicht es uns, über weitere therapeutische Maßnahmen zu entscheiden. [ 11 ]

Immunologische Tests sind aufwendig und teuer und daher für durchschnittliche Familien oft unerschwinglich. Zudem gibt selbst eine nachgewiesene Herpesvirusinfektion keinen Aufschluss über den Grad der Hirnschädigung eines Neugeborenen. Aus diesem Grund halten die meisten Spezialisten eine Echoenzephalographie für sinnvoller: Ihre Ergebnisse geben Aufschluss über Schwere und Art der Hirnstrukturstörung. Der Eingriff ist ungefährlich und hat keine unangenehmen Folgen für das Baby.

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose besteht aus konnatalen, subependymalen Zysten und einer periventrikulären Leukomalazie. Letztere ist oberhalb des Seitenventrikelwinkels lokalisiert. Die konnatale Zyste befindet sich auf Höhe oder knapp unterhalb des oberen Außenwinkels des Vorderhorns und des Seitenventrikelkörpers, vor dem Foramen interventriculare. Die subependymale Zyste befindet sich überwiegend unterhalb des Seitenventrikelwinkels und hinter dem Foramen interventriculare.

Isolierte SECs sind in der Regel gutartig. Eine genaue Diagnose ist wichtig, um subependymale Zysten von anderen Hirnerkrankungen zu unterscheiden. Hierzu wird eine Kombination aus Hirnultraschall und MRT verwendet. [ 12 ] Die Magnetresonanztomographie (MRT) hilft, die durch Ultraschall gewonnenen Informationen [ 13 ] zu bestätigen, die Lokalisation der subependymalen Zyste zu bestimmen und das Neoplasma von angeborenen Zysten und anderen periventrikulären Hirnläsionen zu unterscheiden. [ 14 ]

Behandlung subependymale Zyste

Das Behandlungsschema für subependymale Zysten bei Neugeborenen richtet sich nach der Schwere der Läsion. Bei einer asymptomatischen Zyste ist keine Behandlung erforderlich: Das Problem wird dynamisch beobachtet, das Kind wird regelmäßig von einem Neurologen untersucht, eine Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt (wenn sich die Fontanelle schließt, wird eine MRT durchgeführt). Manchmal verschreibt der Arzt Nootropika und Vitaminpräparate, obwohl viele Spezialisten an der Angemessenheit eines solchen Rezepts zweifeln.

In schweren Fällen von Schäden mit kombinierten Hirnerkrankungen wird eine komplexe Behandlung mit Physiotherapie, Massage und natürlich Medikamenten verordnet:

- Nootropika verbessern Stoffwechselprozesse im Gehirngewebe. Zu diesen Medikamenten gehören Piracetam, Nicergoline und Pantogam.

- Vitamin- und Mineralstoffkomplexe verbessern die Gewebeernährung und stabilisieren den Gewebestoffwechsel. Eine besondere Rolle spielen dabei Vitamine der B-Gruppe und magnesiumhaltige Wirkstoffe.

- Diuretika sind angebracht, wenn ein erhöhtes Risiko für ein Hirnödem besteht oder der intrakranielle Druck ansteigt. Das optimale Diuretikum ist Diacarb.

- Bei Krampfsyndromen werden Antiepileptika eingesetzt. Depakine und Carbamazepin können verschrieben werden.

Bei Infektionsprozessen werden Kinder einer Immuntherapie mit Immunglobulinen (Pentaglobin, Cytotec) und antiviralen Medikamenten (Virolex) unterzogen. Das Behandlungsschema wird individuell festgelegt.

Chirurgische Behandlung

Die chirurgische Entfernung einer subependymalen Zyste ist äußerst selten: nur wenn die Wachstumsdynamik vor dem Hintergrund einer ineffektiven medikamentösen Therapie ungünstig ist. Die chirurgische Behandlung kann mit einer der folgenden Methoden durchgeführt werden:

- Bei der Bypass-Methode wird die Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit durch einen speziellen Schlauch aus der Zystenhöhle entfernt, wodurch die Wände kollabieren und verschmelzen. Der Eingriff ist zwar effektiv, aber gefährlich, da das Risiko einer Infektion des Gewebes besteht.

- Die endoskopische Methode gilt als die sicherste, ist jedoch nicht für alle Patienten geeignet – sie kann beispielsweise nicht angewendet werden, wenn der Patient eine Sehbehinderung hat.

- Die Kraniotomie gilt als wirksame Operation und wird bei großen zystischen Formationen angewendet.

Ein pädiatrischer Neurochirurg führt solche Eingriffe nur bei offensichtlichem Fortschreiten und Vergrößerung der subependymalen Zyste mit hohem Komplikationsrisiko durch. Während der Operation erfolgt eine Computerüberwachung: Das Bild wird auf dem Monitor angezeigt, sodass der Arzt alle wichtigen Operationsmomente verfolgen, Manipulationen analysieren und korrigieren kann.

Verhütung

Präventive Maßnahmen zur Verhinderung der Bildung subependymaler Zysten bei Kindern basieren auf folgenden Kriterien:

- obligatorische Schwangerschaftsplanung;

- frühzeitige pränatale Diagnostikmaßnahmen;

- Vorbeugung von Verletzungen während der Wehen;

- neurologische und pädiatrische Überwachung von Kindern, die zu Risikogruppen gehören.

Darüber hinaus ist es wichtig, teratogene Effekte auszuschließen, insbesondere in der frühen Phase der Schwangerschaft.

Bei Bedarf kann der Arzt einer schwangeren Frau eine genetische Beratung empfehlen.

Prognose

Wenn die subependymale Zyste isoliert ist, d. h. nicht von neurologischen Symptomen begleitet ist, nicht mit anderen Pathologien assoziiert ist, typische Merkmale aufweist und zufällig per Ultraschall entdeckt wird, kann man von einer guten Prognose sprechen. Solche Neoplasien verschwinden innerhalb weniger Monate von selbst. Die Prognose isolierter subependymaler Zysten bleibt ungewiss. [ 15 ]

Eine schlechte Prognose ist gegeben, wenn eine subependymale Zyste bei einem Neugeborenen mit anderen Entwicklungsanomalien einhergeht.