Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Urachuszyste als angeborene Anomalie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Unter Zysten - pathologischen Formationen in Form geschlossener Hohlräume mit unterschiedlichem Inhalt - sticht eine solche Abweichung der embryonalen Strukturen wie eine Urachuszyste hervor, die während der intrauterinen Entwicklung auftritt. Laut ICD-10 handelt es sich um eine angeborene Anomalie des Harnwegs, Code - Q64.4

Epidemiologie

Von Pathologien, die mit einem nicht verkleinerten Urachusrest in Zusammenhang stehen, ist Berichten zufolge etwas mehr als 1 % der Bevölkerung betroffen, wobei Zysten bis zu 30 % der Fälle ausmachen (während ein vollständig offener Urachus für fast 48 % der Fälle dieser Anomalie verantwortlich ist).

Am häufigsten (in 40 % der Fälle) treten Urachuszysten bei Kindern in den ersten beiden Lebensjahren auf (ungefähr ein Fall pro 5.000 Neugeborene); mehr als 30 % dieser zystischen Formationen werden bei Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren und fast 24 % bei Kindern über sieben Jahren diagnostiziert. [ 1 ]

Experten weisen darauf hin, dass Urachusanomalien bei Erwachsenen selten auftreten und eher zufällig entdeckt werden. Gleichzeitig werden Urachuszysten bei Männern im Vergleich zu Frauen eineinhalb- bis zweimal häufiger entdeckt. [ 2 ]

Ursachen Urachuszysten

Wie der Ductus omphalomesentericus (Darm-Dotter-Gang) ist auch der fetale Harngang, der Urachus, der die Harnblase entleert und mit der Nabelschnur verbindet, ein temporäres extraembryonales (provisorisches) Organ. Während der Entwicklung des menschlichen Embryos bilden sich solche Organe oder Strukturen üblicherweise zurück oder unterliegen einer natürlichen Obliteration (Verschmelzung). [ 3 ]

Die Ursachen für Urachusanomalien, einschließlich der Bildung seiner Zyste, sind ein unvollständiger Verschluss dieser embryonalen Struktur, das heißt, sie sind mit ihrer unvollständigen Involution verbunden, die zu verschiedenen Pathologien führt.

Daher wird eine Urachuszyste, die im Nabelbereich (unterhalb des Nabels oder oberhalb der Blase) lokalisiert ist, als dysontogenetische zystische Formation klassifiziert. [ 4 ]

Risikofaktoren

Als allgemeine Risikofaktoren für die Entwicklung angeborener Zysten gelten heute genetisch bedingte Merkmale der Embryogenese sowie bestimmte Störungen des zellulären und interzellulären Stoffwechsels des Mesenchyms in der Perinatalperiode, die pathologische Veränderungen im Gewebe verschiedener anatomischer Strukturen des Fötus verursachen. [ 5 ]

Als wahrscheinliche Faktoren, die das Risiko intrauteriner Entwicklungsstörungen erhöhen, gelten: Schwangerschaftspathologien, insbesondere eine späte Reifung der Plazenta, teratogene Umwelteinwirkungen, Alkohol und Rauchen während der Schwangerschaft usw.

Pathogenese

Der Entstehungsmechanismus – die Pathogenese der Urachuszyste – wird durch Verletzungen des Zeitpunkts der Entstehung und der anschließenden anatomischen Transformation der extraembryonalen Strukturen des Fötus, der Bildungsgeschwindigkeit der Bauchdecke und des Prolaps der Harnblase erklärt.

Der Urachus ist somit ein Überrest der Allantois, die etwa in der dritten Schwangerschaftswoche aus dem Endoderm und dem extraembryonalen Mesenchym gebildet wird. In den ersten Wochen der intrauterinen Entwicklung ist er mit dem Embryo verbunden und sorgt für Gasaustauschprozesse und den Abtransport von Stoffwechselprodukten in das Amnion (Fruchtblase).

Die Verkleinerung der Allantois und ihre anschließende Umwandlung in einen röhrenförmigen Gang, der von der Vorderwand der Harnblase ausgeht – den Urachus –, wird zwischen der fünften und siebten Woche der Embryonalentwicklung beobachtet. In den ersten drei Monaten der Schwangerschaft, da sich die Harnblase gerade erst zu bilden beginnt (ab der siebten Schwangerschaftswoche), ist dieser Gang offen und funktioniert wie die Allantois. [ 6 ]

Zu Beginn des zweiten Schwangerschaftstrimesters jedoch, wenn die Blase des Fötus beginnt, in die Beckenhöhle abzusinken, dehnt sich der Urachus, und im sechsten Monat der intrauterinen Entwicklung verschwindet das Lumen in ihm mit der Bildung des mittleren Nabelbandes zwischen dem Peritoneum und der Querfaszie der vorderen Bauchdecke.

In Fällen, in denen der mittlere Teil der rudimentären röhrenförmigen Struktur (zwischen Nabel und Blase) nicht heilt, bildet sich im verbleibenden Lumen ein geschlossener, mit Übergangsepithel ausgekleideter Hohlraum – eine Urachuszyste, deren Wände aus Muskelfasern bestehen und in deren Inneren sich Flüssigkeit und abgelöstes Epithel befinden können. [ 7 ]

Symptome Urachuszysten

Urachusanomalien verlaufen häufig asymptomatisch, wenn kein entzündlicher Prozess auftritt.

Bei vielen treten die ersten Anzeichen auf, wenn die Zyste mit Bakterien wie Staphylococcus, E. coli, Pseudomonas oder Streptococcus infiziert ist. [ 8 ]

Bei Säuglingen kann sich die Größe der zystischen Formation im Nabelbereich verzehnfachen, was zu Symptomen wie häufigerem Wasserlassen, Blähungen und Beschwerden im Retroperitonealraum führt, die sich in Angstzuständen und Weinen des Kindes äußern. Und bei Neugeborenen mit einer solchen Anomalie wird die Nabelschnur nass und heilt lange nicht.

Lesen Sie auch – Zyste bei einem Kind: Haupttypen, Lokalisation, Ursachen und Symptome

Bei erheblichen Ausmaßen äußert sich die Zyste bei Erwachsenen in einem ständigen Spannungsgefühl in der Bauchhöhle und einem Überlaufen der Blase. Es treten Probleme mit der Darmfunktion auf. Während der Schwangerschaft kann sich eine Urachuszyste bei Frauen manifestieren, die über nagende Schmerzen unterhalb des Nabels klagen, die sich bei Bewegung verstärken.

Durch eine Fistel im Nabelbereich können sich Zysten öffnen und ihr Inhalt kann auch als Ausfluss aus dem Nabel austreten.

Bei einer Entzündung der Zyste kommt es zu Schmerzen im Bauchbereich unterhalb des Nabels (besonders stark beim Stuhlgang) und Fieber; der Bereich um den Nabel herum rötet sich und kann anschwellen; es können Schmerzen beim Wasserlassen und/oder Hämaturie (Blut im Urin) auftreten. [ 9 ]

Eine eitrige Urachuszyste kann platzen, wobei eitriges Exsudat durch den Nabel austritt oder in die Blase oder Bauchhöhle gelangt. Im ersten Fall wird eine Pyurie beobachtet, im zweiten besteht das Risiko einer Peritonitis.

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Infektion der Zyste und ihre Entzündung sind mit schwerwiegenden Folgen und Komplikationen verbunden, insbesondere mit der oben erwähnten Eiterung sowie der Bildung einer Nabelfistel.

Die Folge einer länger anhaltenden Absonderung von eitrigem Exsudat kann eine Nabelentzündung sein.

Eine langfristige Komplikation der Zyste ist eine bösartige Erkrankung, deren Inzidenz laut klinischen Daten 0,01 % nicht überschreitet.

Diagnose Urachuszysten

Die Diagnose beginnt mit der Untersuchung und Palpation der Bauchdecke. Blut- und Urinuntersuchungen können ebenfalls verordnet werden, um auf eine bakterielle Infektion zu prüfen.

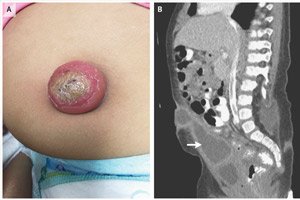

Die instrumentelle Diagnostik der zystischen Bildung des Urachus erfolgt mit Visualisierungsmethoden: Sonographie (Ultraschall) der Bauchhöhle und der suprapubischen Bauchregion (Blase), Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT). Es wird auch eine Zystographie durchgeführt.

Die Urachuszyste ist im Ultraschall als extraabdominale Masse mit geringer Echogenität sichtbar, die sich zwischen Haut und vorderer Bauchdecke unterhalb des Nabels – entlang der Mittellinie des Bauches – befindet. Der Inhalt der entzündeten Zyste kann heterogen erscheinen.

Differenzialdiagnose

Differentialdiagnostisch kommen eine Zyste des Mesenteriums oder Dottergangs, ein Bruch der Nabelschnur oder der vorderen Bauchdecke, ein Divertikel der Blase oder des Ileums (Meckel-Divertikel) sowie eine Entzündung der Beckenorgane in Frage.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Urachuszysten

Das Vorhandensein einer asymptomatischen Urachuszyste erfordert in der Regel keinen medizinischen Eingriff. Anders verhält es sich, wenn sie größer wird oder mit Symptomen einhergeht. Eine dritte Situation liegt vor, wenn sich die Zyste entzündet. In den letzten beiden Fällen ist eine Behandlung notwendig. [ 10 ]

Dabei handelt es sich um eine chirurgische Behandlung, die aus der Drainage und Entfernung der Zyste (bei kleinen Größen – laparoskopisch) besteht. [ 11 ], [ 12 ]

Verhütung

Bis heute ist es nicht möglich, angeborenen Fehlbildungen der fetalen Harnwege vorzubeugen.

Prognose

Die Langzeitprognose einer Urachuszyste gilt, sofern sie sich nicht infiziert, als gut.