Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

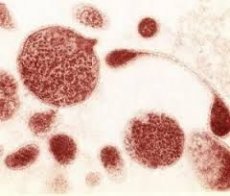

Ureaplasma

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Ureaplasma ist ein Bewohner der Mikroflora des Urogenitaltrakts, aber alles andere als dauerhaft.

Im Wesentlichen handelt es sich um einen bedingt pathogenen Mikroorganismus, der im Harnsystem vorkommt und keine Symptome verursacht. Andererseits kann eine Ureaplasma-Infektion ausgelöst werden, wenn ein bestimmter auslösender Faktor auf den menschlichen Körper einwirkt und mit Ureaplasma infiziert ist.

In der Pathogenese der Erkrankung spielt der Entzündungsprozess, der sich durch die lebenswichtige Aktivität von Ureaplasma entwickelt, die Hauptrolle. Es gibt verschiedene Infektionswege mit diesem Erreger – den sexuellen und den vertikalen Weg. Letzteres umfasst die Infektion des Fötus durch die Mutter während der Schwangerschaft oder während der Wehen.

Ureaplasma wurde erstmals Mitte des 20. Jahrhunderts diskutiert, als bei einem Patienten mit nicht-gonorrhoischer Urethritis ein unbekannter Mikroorganismus entdeckt wurde. Charakteristisch für den Mikroorganismus waren seine geringe Größe – etwas größer als Viren – sowie das Fehlen einer Zellmembran und eigener DNA. Typischerweise befällt Ureaplasma die Schleimhäute der Harnwege und Genitalien.

Ureaplasma parvum

Ureaplasma parvum (parvum) gehört zur Familie der Mykoplasmen, insbesondere zu den Ureaplasmen. Der Mikroorganismus ist sehr klein, die Ureaseaktivität jedoch ausgeprägt. Diese Eigenschaft ermöglicht den Abbau von Harnstoff unter Freisetzung von Ammoniak. Dadurch besteht das Risiko einer Entzündungsreaktion und der Bildung von Steinen in den Harnorganen.

Der Lebensraum von Ureaplasma sind die Körperzellen, da diese keine eigene Membran besitzen. Dadurch heftet sich der Erreger an die Zellmembranen der Schleimhäute und zerstört diese anschließend.

Darüber hinaus ist Ureaplasma in der Lage, Enzyme zu produzieren, die die Zerstörung von Proteinen hervorrufen, nämlich Immunglobulin A. Diese Wahl ist durch die Fähigkeit des Proteins gerechtfertigt, Antikörper als Reaktion auf die Einwirkung von Krankheitserregern zu produzieren, die für die Zellen der Schleimhäute tropisch sind.

Nachdem der Schutz der Zellmembranen zerstört wurde, dringt Ureaplasma parvum aufgrund einer Abnahme der lokalen Immunität ungehindert in die Zelle ein.

Ureaplasma urealyticum

Ureaplasma urealyticum ist ein intrazellulärer Mikroorganismus, der zu den Mykoplasmen gehört. Kennzeichnend für diese Bakterienart ist das Fehlen einer Zellmembran und DNA.

Der Erreger gilt als bedingt pathogener Bewohner der Mikroflora des Urogenitaltrakts, wird jedoch trotzdem als durch sexuellen Kontakt übertragbare Infektion eingestuft.

Ureaplasma urealyticum kann, wenn es bestimmten Faktoren auf einen geschwächten Organismus ausgesetzt ist, die Entwicklung eines entzündlichen Prozesses im Harn- und Fortpflanzungssystem hervorrufen und auch die Gelenke beeinträchtigen. Mehr als 40 % der Menschen sind Träger von Ureaplasma und ahnen es nicht einmal. Diese Situation ist mit der mangelnden Aktivität des Erregers und dementsprechend mit klinischen Manifestationen der Krankheit verbunden.

Da eine medikamentöse Therapie gegen Ureaplasma während der Schwangerschaft die Entwicklung des Fötus negativ beeinflussen kann, wird empfohlen, bei der Planung einer Schwangerschaft einen Labortest auf das Vorhandensein dieses Erregers durchzuführen. Die Analyse sollte bei beiden zukünftigen Eltern durchgeführt werden, und wenn Ureaplasma nachgewiesen wird, sollte eine Behandlung durchgeführt werden.

Ureaplasma hominis

Ureaplasma hominis (hominis) bezeichnet Mykoplasmen, die eine ähnliche Struktur wie Ureaplasmen aufweisen und intrazelluläre Parasiten sind. Größe und Form des Erregers können variieren, ihr gemeinsames Merkmal ist jedoch eine dreischichtige Zytoplasmamembran.

Ureaplasma hominis trägt nach dem Eindringen in die Wirtszelle zur Entstehung schwerwiegender Störungen des Proteinstoffwechsels, seiner Synthese, der Bildung von Nukleinsäuren bei und verändert auch die genetische Information.

Der Erreger vermehrt sich durch Teilung der Mutterzelle oder durch Knospung von Tochterzellen aus dieser.

Die Gefahr einer Infektion mit Ureaplasma während oder vor der Schwangerschaft ohne klinische Manifestationen kann darin bestehen, dass es zu einer Fehlgeburt, Frühgeburt, Totgeburt oder pathologischen Zuständen während der Schwangerschaft oder der Wehen kommt.

Diese Bedrohung entsteht durch die Fähigkeit des Erregers, die Menge an freier Arachidonsäure zu erhöhen, was wiederum zur Aktivierung der Prostaglandinproduktion führt.

Ureaplasma genitalium

Ureaplasma genitalium gehört zur Familie der Mykoplasmen, die zu den intrazellulären Krankheitserregern zählen. Nach dem Eindringen in die Zellen der Urogenitalschleimhaut beginnen Mykoplasmen, Substanzen der Wirtszelle wie Fettsäuren und Cholesterin zu verarbeiten.

Die Fähigkeit des intrazellulären Parasiten, sich anzuheften, ist noch nicht vollständig verstanden. Man weiß lediglich, dass sich nach der Bindung des Mykoplasmas an das Harnröhrenepithel eine relativ starke Bindung bildet, die unter dem Druck des Urinflusses nicht bricht.

Bei der mikroskopischen Untersuchung mit einem Elektronenmikroskop wurde jedoch festgestellt, dass Ureaplasma genitalium keine direkte, feste Haftung an der Wirtszellmembran aufweist.

Es gibt nicht viele Infektionswege – sexuell und vertikal –, aber dennoch wurden die prädisponierendsten Faktoren für eine Infektion mit Ureaplasma identifiziert. Dazu gehört die Altersgruppe von 14 bis 30 Jahren. Hinzu kommen ein früher Beginn der sexuellen Aktivität (vor 18 Jahren), promiskuitiver Partnerwechsel sowie frühere gynäkologische Erkrankungen in Form einer Eileiterschwangerschaft, sexuell übertragbarer Infektionen und chronischer Entzündungsprozesse unbekannter Herkunft.

Symptome von Ureaplasma

Der Zeitraum vom Eintritt des Ureaplasmas in den Körper bis zum Auftreten der ersten klinischen Symptome kann mehrere Tage bis zu einem Monat dauern. Dieser Zeitraum hängt von der Immunabwehr des menschlichen Körpers sowie vom Grad der Pathogenität des pathogenen Mikroorganismus ab.

Die Inkubationszeit kann sogar mehrere Monate dauern. In dieser Zeit ist die Person bereits infiziert und stellt eine Infektionsquelle dar. Daher kann sich der Sexualpartner in diesem Stadium auch dann anstecken, wenn er noch keine Symptome aufweist.

Die Symptome von Ureaplasma beginnen sich nicht sehr deutlich zu manifestieren, und daher ist es nicht möglich, den Zeitpunkt der Infektion und die Dauer der Inkubationszeit genau zu bestimmen.

In manchen Fällen können die klinischen Manifestationen der Krankheit so subtil sein, dass eine Person nicht einmal ahnt, dass sie selbst oder ihr Sexualpartner infiziert ist. Dies gilt insbesondere für die weibliche Hälfte der Menschheit, bei der eine Ureaplasma-Infektion jahrzehntelang nahezu asymptomatisch verlaufen kann.

Symptome von Ureaplasma bei Frauen

Bei normalem Immunschutz des Körpers einer Frau kann sich Ureaplasma über einen längeren Zeitraum nicht manifestieren. Sobald der Körper jedoch einem provozierenden Faktor ausgesetzt ist, mit der Hinzufügung einer Sekundärinfektion oder der Entwicklung einer begleitenden Pathologie, beginnt Ureaplasma an seine Anwesenheit zu erinnern.

Darüber hinaus kann eine Schwangerschaft zu einem solchen Auslöser werden, der anschließend die Verwendung aller zur Abtötung von Ureaplasma erforderlichen Medikamente nicht zulässt.

Symptome von Ureaplasma bei Frauen sind durch das Vorhandensein von Vaginalausfluss gekennzeichnet, dessen Farbe normalerweise transparent ist und keinen spezifischen Geruch aufweist. Es ist jedoch zu beachten, dass der Ausfluss mit der Entwicklung des Entzündungsprozesses eine gelbliche oder grünliche Färbung sowie einen unangenehmen Geruch annehmen kann.

Die Lokalisation einer Entzündung in der Gebärmutter oder den Gliedmaßen kann durch schmerzhafte, ziehende Empfindungen im Unterbauch angezeigt sein. Bei einer oral-genitalen Infektion kann sich eine Entzündung des Oropharynx mit Schmerzsyndrom und eitriger Plaque auf den Mandeln entwickeln.

Darüber hinaus äußern sich Symptome von Ureaplasma bei Frauen durch häufigen Harndrang, der mit einem Brennen und Schmerzen entlang der Harnröhre einhergeht. Schmerzen und Beschwerden können auch beim Geschlechtsverkehr auftreten.

Symptome von Ureaplasma bei Männern

Die Symptome von Ureaplasma bei Männern beginnen mit geringer Ausprägung. In den meisten Fällen wird die Krankheit bereits in den ersten Monaten nach der Infektion erkannt. Die häufigsten klinischen Manifestationen sind Brennen in der Harnröhre beim Wasserlassen.

Oft ist schleimiger Ausfluss zu beobachten, der in Kombination mit anderen Symptomen periodisch auftreten und ohne ersichtlichen Grund verschwinden kann.

Wird der Krankheit nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt, kann sie chronisch werden, was die Situation verschlimmert, da sie viel schwieriger zu behandeln ist. Darüber hinaus können Nebenhoden und Prostata betroffen sein, was zu Unfruchtbarkeit führen kann.

Symptome von Ureaplasma bei Männern mit Harnröhrenschädigung äußern sich durch schneidende Schmerzen, Brennen und Beschwerden im Harnröhrenbereich. Diese klinischen Manifestationen stören beim Wasserlassen und können von selbst verschwinden. In chronischen Fällen sind die Symptome bei jeder weiteren Exazerbation ausgeprägter.

Eine Epididymitis äußert sich nicht in Symptomen, führt jedoch zu einer Vergrößerung der Gliedmaßen, die eine dichte Konsistenz annehmen. Eine Prostatitis gilt als Komplikation einer Uraplasma-Infektion und ist durch Schwierigkeiten beim Wasserlassen, häufigen Harndrang und Beschwerden im Dammbereich gekennzeichnet, was in der Folge zu erektiler Dysfunktion und Impotenz beiträgt.

Diagnostik von Ureaplasma

Die Ureaplasma-Diagnostik basiert bei Frauen und Männern auf den gleichen Prinzipien, es gibt jedoch einige Nuancen. Um Ureaplasma bei Männern zu diagnostizieren, ist es notwendig, die äußeren Genitalien zu untersuchen, den Hodensack einschließlich der Nebenhoden, die Hoden selbst und den Samenstrang abzutasten.

Als nächstes müssen die Prostata und die Samenbläschen durch das Rektum, also rektal, untersucht werden. Unter den Labor- und instrumentellen Untersuchungsmethoden sind die mikroskopische Untersuchung des Harnröhrenabstrichs, des Harnsediments der 2-Glas-Probe sowie des Prostatasekrets hervorzuheben.

In manchen Fällen sind ein Spermiogramm und eine Ultraschalluntersuchung der Strukturen des Hodensacks und der Prostata erforderlich.

Die Ureaplasma-Diagnostik bei Frauen umfasst die äußere und innere Untersuchung der Vaginalschleimhaut, ihrer Wände und des Gebärmutterhalses. Mittels einer bimanuellen Untersuchung ist es notwendig, die Gebärmutter und die Gebärmutteranhangsgebilde abzutasten und dabei Schmerzhaftigkeit, Konsistenz und Größe zu bestimmen.

Zu den mikroskopischen Methoden gehören die Untersuchung von Harnsedimenten sowie Abstriche aus der Harnröhre, dem Gebärmutterhalskanal und der Vagina. Zu den instrumentellen Methoden gehören Ultraschalluntersuchungen der weiblichen Geschlechtsorgane sowie gegebenenfalls eine Laparoskopie.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ]

Ureaplasma-Test

Ein Ureaplasma-Test wird durchgeführt, nachdem ein Gynäkologe (bei Frauen) oder ein Urologe (bei Männern) die Geschlechtsorgane untersucht, die dafür zugänglichen Strukturen abgetastet und anhand der Krankengeschichte die Faktoren ermittelt hat, die die Ureaplasma-Infektion verursacht haben könnten.

Ureaplasma-Tests werden zu verschiedenen Zwecken durchgeführt.

Erstens geht es dabei um die Bestimmung des ursächlichen Faktors, der zum Auslöser für die Entwicklung des chronischen Entzündungsprozesses im Urogenitalsystem wurde.

Zweitens ist eine zusätzliche Untersuchung erforderlich, wenn keine Barriere-Kontrazeptiva vorhanden sind, wodurch beim Geschlechtsverkehr eine Infektion mit Ureaplasma auftreten kann. Auch ein häufiger Wechsel der Sexualpartner ist ein Hinweis auf eine gründlichere Untersuchung.

Drittens sind bei der Planung einer Schwangerschaft Tests zum Nachweis von Ureaplasma erforderlich, um eine Infektion des Fötus oder die Entwicklung der Krankheit während dieser Zeit zu vermeiden. Sehr häufig wird Ureaplasma als Ursache für Unfruchtbarkeit sowie bei Eileiterschwangerschaften nachgewiesen.

Und schließlich kann die Analyse auch präventiv durchgeführt werden, um die Entwicklung der Krankheit und eine Ansteckung Ihres Sexualpartners zu verhindern.

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

[ 8 ], [ 9 ], [ 10 ], [ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]

Ureaplasma-Kultur

Von allen Tests zur Diagnose eines Krankheitserregers ist die Ureaplasma-Kultur hervorzuheben. Sie gilt als die genaueste und wird daher am häufigsten verwendet. Diese Untersuchung wird auch als bakteriologische oder kulturelle Diagnosemethode bezeichnet.

Um eine Ureaplasma-Kultur durchzuführen, müssen zunächst Abstriche von der Schleimhaut des Scheidengewölbes, des Gebärmutterhalses oder der Harnröhre entnommen werden. Eine bakteriologische Untersuchung ist mit Morgenurin möglich.

Nach der Entnahme wird das Material auf ein geeignetes Nährmedium gegeben, auf dem Ureaplasma gezüchtet wird. Neben dem Wachstum des Erregers ist auch die quantitative Zusammensetzung zu bewerten. Dies erfordert eine bakteriologische Aussaat.

Darüber hinaus ist es mit seiner Hilfe möglich, nicht nur die Anzahl der Mikroorganismen zu zählen, sondern auch ihre Empfindlichkeit gegenüber antibakteriellen Wirkstoffen zu bestimmen, was den Behandlungsprozess erheblich erleichtert. Dank dieser Methode wurde es möglich, gezielt Medikamente einzusetzen, die zum Abtöten von Ureaplasma führen.

PCR-Ureaplasma

Die PCR ist die aussagekräftigste Methode zur Bestimmung des Erregers im Vaginal- oder Harnröhrenausfluss. Diese Art der Forschung ist eine molekulare Diagnostik von Infektionserregern, die durch sexuellen Kontakt übertragen werden.

Mithilfe der PCR wird Ureaplasma bzw. dessen DNA auch dann nachgewiesen, wenn nur wenige Einheiten im Abstrich vorhanden sind. Eine korrekte Analyse gewährleistet eine 100%ige Genauigkeit.

Mittels PCR lassen sich Ureaplasma und andere sexuell übertragbare Infektionen in minimalen Mengen nachweisen, wodurch sich diese Methode von anderen unterscheiden lässt. Die PCR ist insbesondere bei latentem Krankheitsverlauf sowie in Fällen relevant, in denen der Erreger mit anderen Methoden nicht nachgewiesen werden kann.

Dank PCR werden Krankheitserreger auch bei chronischen und trägen Erkrankungen genau identifiziert. So können Ureaplasmen bereits im Inkubationsstadium diagnostiziert werden, was eine Infektion des Sexualpartners verhindert.

Die Methode wird auch häufig verwendet, wenn die Labortestergebnisse negativ sind und keine klinischen Manifestationen vorliegen.

Ureaplasma-Titer

Ureaplasma-Titer werden mittels PCR oder Kulturmedium bestimmt. Das Ergebnis der ersten Analyse ist der Grad der Mikroflora-Aktivität und die zweite die quantitative Zusammensetzung und Empfindlichkeit des Erregers gegenüber antibakteriellen Wirkstoffen. Dank letzterem ist die Behandlung effektiver, da antibakterielle Medikamente eingesetzt werden, die zum Tod von Ureaplasma führen können.

Ein Titerwert von 101 bis 104 deutet auf das Vorhandensein von Ureaplasma in der Probe hin, ist aber keine Grundlage für eine medikamentöse Therapie. Ein Titer von 101 kann im Körper einer Frau beobachtet werden, wenn die Krankheit zwar behandelt, aber nicht vollständig ist. Dabei hat sich Ureaplasma von der pathologischen Flora in den Normalzustand verwandelt.

Die Indikatoren 102 und 103 weisen auf das Vorhandensein von Ureaplasma als bedingt pathogenem Mikroorganismus hin, der keiner Behandlung bedarf. Liegen jedoch klinische Symptome vor oder wird die Krankheit bei einem Sexualpartner festgestellt, sind weitere Untersuchungen und höchstwahrscheinlich eine Therapie erforderlich.

Ureaplasma-Titer von 104 und mehr weisen auf die Aktivität der Krankheit hin, daher ist in diesem Fall eine Behandlung erforderlich. Es kann jedoch sein, dass keine klinischen Manifestationen auftreten, aber in Zukunft kann Ureaplasma Unfruchtbarkeit verursachen.

Behandlung von Ureaplasma

Die Behandlung von Ureaplasma umfasst die Anwendung verschiedener Medikamentengruppen sowie die Einhaltung bestimmter Regeln. Die Behandlung sollte von beiden Sexualpartnern gleichzeitig durchgeführt werden. Sie besteht aus antibakteriellen Wirkstoffen, auf die der Mikroorganismus empfindlich reagiert. Dieser Kurs sollte bis zu 2 Wochen fortgesetzt werden.

Darüber hinaus ist die Verwendung von Immunstimulanzien zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte erforderlich. Unter den lokalen Behandlungsmethoden ist die Einführung spezieller Medikamente in die Harnröhre hervorzuheben, beispielsweise Uroseptika. Dieser Vorgang wird als Installation bezeichnet.

Zur Behandlung von Ureaplasma werden auch physiotherapeutische Verfahren eingesetzt, bei Prostatitis als Komplikation einer Ureaplasma-Infektion auch in Kombination mit einer Prostatamassage.

Während der Behandlung sollten Sie auf Geschlechtsverkehr verzichten und eine spezielle Diät einhalten. Die Überwachung der Dynamik des Therapieverlaufs erfolgt mittels PCR. Diese Analyse wird über 3-4 Monate mehrmals durchgeführt.

Empfindlichkeit von Ureaplasma gegenüber Antibiotika

Die Empfindlichkeit von Upeaplasma gegenüber Antibiotika wird durch die Kulturmethode bestimmt, wobei das antibakterielle Mittel bestimmt wird, das bei der Bekämpfung dieser Art von Erregern die maximale Wirksamkeit aufweist. Die Behandlung sollte begonnen werden, wenn klinische Anzeichen der Krankheit auftreten und wenn der Titer aufgrund der PCR 104 überschreitet.

Zunächst sollten wir die Gruppen antibakterieller Medikamente auflisten, gegen die Ureaplasma absolut unempfindlich ist, sodass ihre Anwendung keine Wirkung zeigt. Dazu gehören Cephalosporine, Rifampicin und Penicillin.

Es wurde eine Empfindlichkeit von Ureaplasma gegenüber Antibiotika der folgenden Gruppen nachgewiesen: Makrolide, Tetracycline, Lincosamine, Fluorchinolone und Aminoglykoside. Allerdings sollten bestimmte Dosierungen von Medikamenten berücksichtigt werden, da selbst wirksame Antibiotika in unzureichender Dosierung nicht zum Tod von Ureaplasma beitragen können.

Daher ist es zur Behandlung von Ureaplasma sinnvoll, Doxycyclin (Unidox Solutab) zu verwenden, es ist jedoch während der Schwangerschaft und bis zu 8 Jahren kontraindiziert. Oflokacin, ein Vertreter der Fluorchinolone, hat die gleichen Kontraindikationen.

Von den Makroliden sind Josamycin, Erythromycin, Midecamycin, Azithromycin und Clarithromycin hervorzuheben. Ersteres ist gut verträglich und kann im ersten Trimenon der Schwangerschaft verschrieben werden, ebenso wie die beiden folgenden Antibiotika.

Clarithromycin und Azithromycin besitzen zwar eine hohe Zellpenetrationsfähigkeit, sind aber während der Schwangerschaft kontraindiziert.

Medikamente zur Behandlung von Ureaplasma

Der Behandlungskomplex der Krankheit umfasst physiotherapeutische Verfahren, Geräte und Medikamente zur Behandlung von Ureaplasma.

Antibakterielle Wirkstoffe sind die Medikamente der Wahl, da ohne sie der Tod von Ureaplasma unmöglich ist. Makrolide, Tetracycline und Fluorchinolone, gegen die der Erreger empfindlich ist, werden hierfür häufig eingesetzt. Die Anwendungsform antibakterieller Medikamente kann variieren, sodass Tablettenformen, Pulver, Lösungen oder Zäpfchen verwendet werden können. Darüber hinaus ist es sinnvoll, Metronidazol als Antimykotikum einzusetzen, falls erforderlich.

Die Immuntherapie umfasst den Einsatz von Immunstimulanzien, da eine Ureaplasma-Infektion in den meisten Fällen bei Menschen mit unzureichendem Immunschutz auftritt. Solche Medikamente sind für eine schnelle Genesung erforderlich. Unter ihnen wird Cycloferon bevorzugt.

Darüber hinaus ist es aus der restaurativen Therapie notwendig, solche Medikamente zur Behandlung von Ureaplasma wie Antioxidantien, Adaptogene und Biostimulanzien hervorzuheben.

Ureaplasma ist eine sexuell übertragbare Infektion. Wenn die ersten klinischen Manifestationen der Krankheit auftreten, sollten Sie sich sofort an einen Spezialisten wenden. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung verhindert eine Infektion des Sexualpartners und den Übergang der Krankheit in eine chronische Form, was schwerwiegende Folgen mit sich bringt.