Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Exazerbation einer chronischen Blasenentzündung

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Eine infektiöse und entzündliche Erkrankung der Blasenschleimhaut beginnt plötzlich mit häufigem Harndrang, Schmerzen und Brennen beim Wasserlassen, Schmerzen im Unterbauch und anderen Beschwerden. Dieser Zustand erfordert eine Reaktion. Das Fehlen oder die Unzulänglichkeit einer Therapie führt zum Übergang der Blasenentzündung in einen chronischen Zustand, bei dem periodische Exazerbationen möglich sind.

Eine wiederkehrende Harnwegsinfektion (RUTI) ist definiert als drei Episoden einer Exazerbation mit drei positiven Urinkulturen innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten oder zwei Infektionen innerhalb der letzten 6 Monate.[ 1 ]

Epidemiologie

Harnwegsinfektionen kommen bei Frauen häufiger vor als bei Männern (Verhältnis 8:1). [ 2 ] Rezidivierende Harnwegsinfekte (RUTIs) werden hauptsächlich durch wiederholte Infektionen mit demselben Erreger verursacht.

Laut Statistik verläuft ein Drittel aller Blasenentzündungen chronisch. Die meisten Exazerbationen treten in den ersten drei Monaten nach der akuten Form auf. Jeder sechste Mann und jede zweite Frau erleiden einen Rückfall.

Umfragedaten zeigen, dass bei jeder dritten Frau bis zum Alter von 24 Jahren eine Harnwegsinfektion diagnostiziert und behandelt wird und mehr als die Hälfte davon im Laufe ihres Lebens eine hat.[ 3 ] Eine 6-monatige Studie hat ergeben, dass 27 % der Fälle von chronischer Blasenentzündung einmal und 3 % zwei oder mehr Mal wiederkehren.[ 4 ]

Ursachen Verschlimmerung einer chronischen Blasenentzündung

Bei chronischer Blasenentzündung kommt es sowohl zu Ruhephasen als auch zu Rückfällen. Was sind die Ursachen für Exazerbationen? Man unterscheidet:

- mangelnde Körperhygiene, die zu einer Infektion der Harnröhre führt;

- unkontrollierte Langzeiteinnahme von Medikamenten, die eine Reizung der Organwände hervorrufen;

- Flüssigkeitsstau in der Blase (es ist unmöglich, den Stuhldrang zu unterdrücken);

- Verstopfung;

- Tragen enger Unterwäsche und Hosen, was zu einer Blutstagnation in den Beckenorganen führt;

- Blasenverletzungen;

- Unterkühlung und andere Faktoren, die die Immunität verringern;

- Allergie gegen Intimhygieneprodukte;

- Nierenerkrankung, Vorhandensein von Nierensteinen;

- sexuell übertragbare Infektionen.

Risikofaktoren

Zu den wichtigsten Risikofaktoren, die zu wiederkehrenden unkomplizierten Harnwegsinfektionen führen, zählen die Menopause, die familiäre Vorbelastung, die sexuelle Aktivität, die Verwendung von Spermiziden und die kürzlich erfolgte Anwendung antimikrobieller Mittel.[ 5 ]

Intensive sexuelle Aktivität kann zur Verschlimmerung einer Blasenentzündung beitragen. Dies weist nicht immer auf eine sexuell übertragbare Infektion hin. Körperliche Einwirkung und Reibung der äußeren Genitalien führen zu einer Entzündung ihres Gewebes, die auch die Harnröhre betrifft. Bei Frauen kann eine Verschlimmerung durch das Eindringen von Mikroorganismenstämmen hervorgerufen werden, die ihrer Immunität fremd sind.

Das Alter des Patienten spielt eine bedeutende Rolle bei der Entstehung der Krankheit. Bei älteren Menschen treten solche Phänomene häufiger auf, da die Prozesse der Epithelregeneration verlangsamt sind. Bei Frauen nach der Menopause ist die Häufigkeit von Harnwegsinfekten aufgrund von Beckenprolaps, Östrogenmangel, einer Abnahme der Anzahl von Laktobazillen in der Vaginalflora, einer erhöhten periurethralen Besiedlung mit Escherichia coli (E. coli) und einer höheren Inzidenz von Krankheiten wie Diabetes mellitus höher. [ 6 ]

Der Risikofaktor für einen Krankheitsausbruch ist die Zeit vor der Menstruation. Dies ist auf zyklustypische Hormonschwankungen zurückzuführen und kann eine Manifestation von Erkrankungen wie Uterusmyomen und Endometriose sein.

Auch chronische Infektionen anderer Organe führen zu einer Verschlimmerung der Blasenentzündung und einem Vitaminmangel im Körper.

Es gibt eine große Gruppe von Patienten mit schmerzhaftem Blasensyndrom oder interstitieller Zystitis, deren Symptome durch bestimmte Lebensmittel verschlimmert werden. Zu den häufigsten Lebensmitteln gehören Kaffee, Tee, Limonade, alkoholische Getränke, Zitrusfrüchte und -säfte, künstliche Süßstoffe und scharfe Paprika.[ 7 ]

Bei der Behandlung chronischer Blasenentzündungen wird das biologisch aktive Nahrungsergänzungsmittel „Urolife“ häufig in einer Lösung zur Instillation verwendet, um die Schutzschicht der Blase wiederherzustellen, oder in Form oraler Kapseln (sie wirken schützend und halten eine konstante Wirkstoffkonzentration im Epithel des Organs aufrecht). Bei Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Produkts sind auch Exazerbationen möglich.

Schwangerschaft, Diabetes mellitus und Immunsuppression erhöhen das Risiko wiederkehrender Harnwegsinfektionen (RUTI) bei Frauen, indem sie den Zugang für Uropathogene erleichtern, die die normalen Abwehrmechanismen des Körpers überwinden. [ 8 ] Patienten mit Diabetes mellitus haben ein höheres Risiko, eine asymptomatische Bakteriurie, einen Harnwegsinfekt und eine Pyelonephritis zu entwickeln.

Pathogenese

Das intakte Urothel der Blasenwände kann sich durch die Synthese von Phagozyten schützen, deren Wirkung darauf abzielt, das Wachstum pathogener Bakterien zu unterdrücken. Das Auftreten eines schädigenden Faktors aus den aufgeführten Gründen, der zu Hypoxie und vorübergehender Funktionsstörung des Immunsystems führt, führt zu einer Verschlimmerung der Pathologie.

Der wiederkehrende Infektionsprozess resultiert aus dem Versagen der Geweberegeneration. Es wird angenommen, dass die aufsteigende Infektion durch bakterielle Virulenzfaktoren verursacht wird, die eine verbesserte Adhäsion, Infektion und Besiedlung durch Uropathogene ermöglichen. Zu den häufigsten Uropathogenen gehören Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella pneumoniae und Proteus mirabilis.[ 9 ]

Die Pathogenese wiederkehrender Harnwegsinfektionen oder der Exazerbation einer chronischen Zystitis beruht auf einer bakteriellen Reinfektion oder einer bakteriellen Persistenz, wobei erstere deutlich häufiger ist. [ 10 ] Bei persistierender Bakterienpopulation können dieselben Bakterien zwei Wochen nach Beginn der empfindlichkeitskorrigierten Therapie im Urin kultiviert werden. Eine Reinfektion ist ein Rückfall mit einem anderen Organismus, demselben Organismus zwei Wochen nach der Behandlung oder einer sterilen Zwischenkultur. [ 11 ]

Symptome Verschlimmerung einer chronischen Blasenentzündung

Die ersten Anzeichen einer Erkrankung sind schwer zu übersehen, da ihre Symptome Schmerzen und Beschwerden beim Entleeren der Blase verursachen und die Häufigkeit des Harndrangs besonders störend ist.

Häufige Symptome einer akuten Verschlimmerung einer chronischen Zystitis sind Dysurie, häufiges Wasserlassen, Schmerzen im Oberbauch und möglicherweise Hämaturie. Systemische Symptome sind in der Regel mild oder fehlen ganz. Der Urin kann übelriechend und trüb sein. Die Diagnose basiert auf der Charakterisierung der klinischen Merkmale, der Anamnese, drei positiven Urinkulturen innerhalb der letzten 12 Monate bei symptomatischen Patientinnen und dem Vorhandensein von Neutrophilen im Urin (Pyurie).[ 12 ] Harnwegssymptome treten bei 25–30 % der Frauen mit RUTI auf. Die Wahrscheinlichkeit, bei Vorliegen der oben genannten Symptome und fehlendem vaginalen Ausfluss eine positive Kultur zu finden, liegt bei etwa 81 %.[ 13 ] Bei komplizierten Harnwegsinfektionen wie Pyelonephritis halten die Symptome der Harnwegsinfektion länger als eine Woche an, mit systemischen Symptomen wie anhaltendem Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit und Erbrechen.[ 14 ]

Die Schmerzen treten meist im Schambereich oder tief im Becken auf. Sie treten vor allem am Ende des Wasserlassens auf, können aber auch zu Beginn auftreten. Begleitet wird dies von einem allgemeinen Unwohlsein und manchmal auch einem Anstieg der Körpertemperatur.

Der Urin wird trüb, Flocken können darin schwimmen und es kann Blut darin vermischt sein.

Verschlimmerung einer Blasenentzündung während der Schwangerschaft

Eine Schwangerschaft geht oft mit einer Verschlimmerung der Blasenentzündung einher. Dies geschieht nicht zufällig. Die wachsende Gebärmutter komprimiert Blase und Harnleiter. Der Urinabfluss und die Durchblutung werden gestört, was zur Entstehung einer Infektion führt.

In den frühen Stadien der Schwangerschaft wird die Entzündung durch eine verminderte Immunität aufgrund hormoneller Veränderungen gefördert. Während der Schwangerschaft dürfen pathologische Manifestationen nicht vernachlässigt werden, da dies nicht nur die Gesundheit der werdenden Mutter, sondern auch des Kindes beeinträchtigen und zu einer Fehlgeburt führen kann. [ 15 ]

Zu den Faktoren, die in der Schwangerschaft das Risiko einer Verschlimmerung einer chronischen Zystitis erhöhen, gehören eine Erweiterung des Harnleiters und des Nierenbeckens, ein erhöhter pH-Wert des Urins, ein verminderter Tonus der Harnleitermuskulatur und Glukosurie, die das Bakterienwachstum fördern. Die Behandlung einer asymptomatischen Bakteriurie in der Schwangerschaft verringert das Risiko einer Pyelonephritis. Da RUTIs während der Schwangerschaft häufig auftreten, müssen sie prophylaktisch behandelt werden. Ein Screening auf Bakteriurie wird allen Schwangeren bei der ersten Vorsorgeuntersuchung und erneut im dritten Trimester empfohlen.[ 16 ] Anschließend sollten sie mit Antibiotika wie Nitrofurantoin, Sulfisoxazol oder Cephalexin behandelt werden.[ 17 ],[ 18 ] Die antibiotische Prophylaxe von RUTIs in der Schwangerschaft ist wirksam, wenn sie kontinuierlich oder postkoital angewendet wird. Die Erreger von Harnwegsinfekten während der Schwangerschaft ähneln denen bei nicht schwangeren Patientinnen, wobei E. coli für 80–90 % der Infektionen verantwortlich ist. [ 19 ], [ 20 ]

Komplikationen und Konsequenzen

Eine unbehandelte Blasenentzündung ist nicht nur wegen ihres chronischen Verlaufs gefährlich, sondern auch wegen schwerwiegenderer Folgen und Komplikationen im Zusammenhang mit Nierenschäden, wie beispielsweise einer Nierenbeckenentzündung (Pyelonephritis). Gelangen Bakterien in den Blutkreislauf, können sie schwere Komplikationen wie Blutvergiftung, Schock und in seltenen Fällen den Tod verursachen. [ 21 ]

Diagnose Verschlimmerung einer chronischen Blasenentzündung

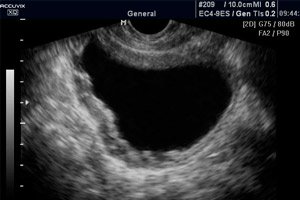

Die Diagnose einer Blasenentzündung erfolgt anhand des für die Krankheit charakteristischen Krankheitsbildes und erfordert außerdem Labor- und Instrumentenuntersuchungen (einschließlich Zystoskopie, CT-Urogramm oder Ultraschall der Bauchhöhle) sowie eine analytische Herangehensweise an die erzielten Ergebnisse. [ 22 ] Die Untersuchung des Patienten umfasst eine gründliche Anamneseerhebung und andere bestehende Diagnosestadien, wobei der Zustand der Genitalien und die Besonderheiten des Sexuallebens unbedingt berücksichtigt werden.

Die bakteriologische Untersuchung des Urins ist eine grundlegende Analyse bei Blasenentzündung. Es ist auch notwendig, die Empfindlichkeit der Flora gegenüber Antibiotika zu bestimmen. Allgemeine Urin- und Blutuntersuchungen werden ebenfalls durchgeführt, um Leukozyten nachzuweisen. Basierend auf der vermuteten Diagnose sind weitere Untersuchungen möglich, beispielsweise bei Geschlechtskrankheiten.

Von den instrumentellen Methoden wird am häufigsten Ultraschall der Beckenorgane und der oberen Harnwege eingesetzt. Röntgenaufnahmen der Organe können ebenfalls erforderlich sein. Im letzten Stadium ist eine endoskopische Untersuchung obligatorisch. Ein vollständiges Bild der histologischen Veränderungen der Blasenschleimhaut wird jedoch durch optische Kohärenztomographie (OCT) und multifokale Biopsie geklärt.

Differenzialdiagnose

Die Verschlimmerung einer Blasenentzündung unterscheidet sich von gynäkologischen und sexuell übertragbaren Erkrankungen sowie einer akuten Blinddarmentzündung. Veränderungen der Organwände, die durch den chronischen Verlauf der Pathologie verursacht werden, ähneln Dysplasie, Metaplasie und Hyperplasie – präkanzerösen Zuständen. OCT wird zur Abklärung eingesetzt.

Behandlung Verschlimmerung einer chronischen Blasenentzündung

Eine Blasenentzündung wird mit antibakteriellen Medikamenten und pflanzlichen Diuretika behandelt. Um jedoch die richtige Therapie zu erhalten, müssen Sie einen Arzt aufsuchen und sich untersuchen lassen.

Was ist zu tun, wenn es zur falschen Zeit oder am falschen Ort passiert? Welche Soforthilfe kann in Anspruch genommen werden?

Patienten sollten dazu angehalten werden, viel Flüssigkeit (zwei bis drei Liter pro Tag) zu trinken und häufig zu urinieren, um Bakterien aus der Blase zu spülen. Längeres Zurückhalten des Urins führt zur Vermehrung von Bakterien in den Harnwegen und kann zu einer Blasenentzündung führen.

Frauen wird geraten, spermizide Verhütungsmittel, Diaphragmen und Vaginalduschen zu vermeiden, da diese die Vagina und Harnröhre reizen und das Eindringen und die Besiedlung der Harnwege mit Bakterien fördern können. Am besten ist es, Hautallergene im Genitalbereich zu vermeiden, wie z. B. Schaumbäder, Badeöle, Vaginalcremes und -lotionen, Deosprays oder Seifen, da diese die Vaginalflora verändern und schließlich zu Harnwegsinfektionen führen können.[ 23 ]

Sie können ein warmes Heizkissen auf den Unterbauch oder zwischen die Beine legen, ein Schmerzmittel, ein krampflösendes Mittel oder ein nichtsteroidales Antirheumatikum einnehmen.

Medikamente

Eine kontinuierliche niedrig dosierte Antibiotikaprophylaxe ist wirksam bei der Vorbeugung von Harnwegsinfekten. Eine systematische Übersichtsarbeit der Cochrane-Datenbank aus dem Jahr 2008 fasste 10 Studien mit 430 Frauen zusammen, um eine kontinuierliche Antibiotikaprophylaxe im Vergleich zu Placebo zu bewerten. Eine Metaanalyse dieser Studien ergab, dass das relative Risiko eines klinischen Rückfalls pro Patientenjahr (CRPY) 0,15 (95%-KI 0,08–0,28) zugunsten der Antibiotika betrug. Das relative Risiko schwerer Nebenwirkungen (die einen Behandlungsabbruch erforderlich machten) lag bei 1,58 (95%-KI 0,47–5,28) und das Risiko anderer Nebenwirkungen bei 1,78 (95%-KI 1,06–3,00) zugunsten des Placebos. Zu den Nebenwirkungen zählten vaginale und orale Candidose sowie gastrointestinale Symptome. Schwere Nebenwirkungen waren am häufigsten Hautausschlag und starke Übelkeit. Es wurden keine weiteren Studien identifiziert, die dieser systematischen Übersichtsarbeit widersprechen.[ 24 ]

Da das optimale prophylaktische Antibiotikum unbekannt ist, sollte die Wahl des Antibiotikums von Allergien, vorheriger Empfindlichkeit, lokalen Resistenzmustern, Kosten und Nebenwirkungen abhängen. Nitrofurantoin und Cephalexin haben die höchste Wirksamkeit gezeigt. Vor der Prophylaxe sollten sich die Patienten über häufige Nebenwirkungen und die Tatsache im Klaren sein, dass schwerwiegende Nebenwirkungen selten sind.[ 25 ]

Ampicillin, Amoxicillin und Sulfonamide sind aufgrund der weit verbreiteten Resistenz von 15–20 % der E. coli-Stämme nicht mehr die Mittel der Wahl für die empirische Behandlung. [ 26 ], [ 27 ] Nitrofurantoin oder Amoxicillin/Clavulansäure sind hinsichtlich der bakteriellen Empfindlichkeit weiterhin wirksam, Nitrofurantoin sollte jedoch bei Patienten mit Pyelonephritis aufgrund seiner niedrigen Serum- und Gewebespiegel vermieden werden. Weniger als 5 % der E. coli-Stämme sind gegen Nitrofurantoin resistent, während andere Stämme häufig resistent sind.

Penicilline und Cephalosporine gelten während der Schwangerschaft als sicher, Trimethoprim, Sulfonamide und Fluorchinolone sollten jedoch vermieden werden. Eine orale Antibiotikatherapie heilt 94 % der unkomplizierten Harnwegsinfektionen, obwohl Rückfälle nicht selten sind. Kürzlich veröffentlichte internationale Leitlinien für die Behandlung akuter Zystitis empfehlen eine dreitägige Behandlung mit Trimethoprim-Sulfamethoxazol (TMP-SMX) und eine fünftägige Behandlung mit Nitrofurantoin als Erstlinientherapie für unkomplizierte Harnwegsinfektionen. Eine fünftägige Behandlung mit Nitrofurantoin hat eine hohe Wirksamkeit, gleichwertig mit einer dreitägigen Behandlung mit TMP-SMX.[ 28 ],[ 29 ] Eine drei- bis siebentägige Behandlung mit Beta-Lactamen wie Cefaclor oder Amoxicillin/Clavulansäure ist angemessen, wenn die Erstlinientherapie nicht angewendet werden kann. Obwohl eine dreitägige Behandlung mit Fluorchinolonen recht wirksam sein kann, wird sie aufgrund der Bildung von Resistenzen und ihrer potenziellen Nebenwirkungen sowie der hohen Kosten im Allgemeinen nicht als Erstlinientherapie empfohlen. Fluorchinolone sind jedoch das Mittel der Wahl bei Frauen, bei denen nach einer empirischen Therapie eine schlechte Verträglichkeit oder eine allergische Reaktion auftritt [ 30 ]. Eine Metaanalyse zeigte, dass eine Einzeldosisbehandlung mit Fosfomycin-Trometamol eine sichere und wirksame Alternative zur Behandlung von Harnwegsinfektionen bei schwangeren und nicht schwangeren Frauen sowie bei älteren Menschen und Kindern darstellt. Aufgrund ihrer geringen Wirksamkeit sollten Amoxicillin und Ampicillin nicht zur empirischen Behandlung von Harnwegsinfektionen verwendet werden.

Wenn Sie an einer chronischen Blasenentzündung leiden, müssen Sie in Ihrer Hausapotheke mehrere Medikamente haben, die im Falle einer plötzlichen Verschlimmerung helfen können. Dazu gehören Monural und Urolesan.

- Monural ist ein Breitbandantibiotikum, das die Anheftung von Bakterien an das Epithel der Organwände verhindert. Es wird einmalig auf nüchternen Magen vor dem Schlafengehen eingenommen, nachdem das Pulver in einem halben Glas Wasser aufgelöst wurde.

Nicht verschrieben für Kinder unter 12 Jahren und stillende Frauen. Schwangere können das Medikament nach ärztlicher Anweisung einnehmen, wenn ein dringender Bedarf besteht. Tierversuche zeigten keine schädlichen Auswirkungen auf den Fötus. Nebenwirkungen können Sodbrennen, Durchfall, Schwindel und Müdigkeit sein.

Monural ist bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen seine Bestandteile, schwerem Nierenversagen und Hämodialyse kontraindiziert.

- Urolesan – hat 3 Freisetzungsformen: Kapseln, Tropfen, Sirup. Enthält eine Kombination aus vielen Extrakten und Ölen von Heilpflanzen. Das Medikament wird vor den Mahlzeiten in folgenden Dosen eingenommen: 8–10 Tropfen pro Zucker für Erwachsene, 5–6 Tropfen für Kinder im Alter von 7–14 Jahren; Sirup: 5 ml bzw. 2–4 ml; Kapseln: nach 14 Jahren – 1 Stück. Dreimal täglich.

Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit, Aufstoßen, Hautausschläge, Juckreiz, Kopfschmerzen und langsamer Herzschlag. Kontraindiziert für Kinder unter dem oben genannten Alter, schwangere und stillende Frauen, Personen mit Geschwüren, Erosionen und Nierensteinen größer als 3 mm.

Zu den anderen verwendeten antibakteriellen Wirkstoffen gehören Fluorchinolone: Ofloxacin, Norfloxacin, Lomefloxacin.

Patienten mit chronischer Blasenentzündung weisen in der Regel eine gestörte Immunabwehr auf. Immuntherapeutika werden zur Stimulierung der Immunmechanismen eingesetzt, darunter auch Uro-Vaxom.

- Uro-vaxom – Nehmen Sie in akuten Situationen mindestens 10 Tage lang täglich eine Kapsel morgens vor den Mahlzeiten in Kombination mit anderen Behandlungen ein. Kinder ab 4 Jahren können behandelt werden, indem der Kapselinhalt mit Saft oder Wasser vermischt wird. Die Auswirkungen auf Schwangerschaft und Stillzeit wurden nicht untersucht.

Das Medikament kann Bauchbeschwerden, Schwellungen im Mund, Hautausschlag, Juckreiz und manchmal Fieber verursachen.

Zur Behandlung urogenitaler Erkrankungen bei Frauen werden Sexualhormone – Östrogene – eingesetzt. Ein Beispiel hierfür ist das Medikament Ovestin.

- Ovestin – sein Wirkstoff ist Östriol. Es wird zur Substitutionstherapie bei Atrophie der Schleimhaut der unteren Teile des Urogenitalsystems verschrieben. Das Zäpfchen wird einmal täglich in die Vagina eingeführt. Es wird nicht angewendet bei Thrombosen, Tumoren der Brustdrüsen und Genitalien, Blutungen, Diabetes mellitus, Gallensteinleiden, Pankreatitis, Epilepsie und Asthma. Es kann lokale Reaktionen hervorrufen: Juckreiz, Vaginalreizung und Schmerzen der Brustdrüsen.

Östrogenkonsum stimuliert die Vermehrung von Laktobazillen im Vaginalepithel, senkt den pH-Wert und verhindert die Besiedlung der Vagina durch Uropathogene. Nach der Menopause sinken Östrogenspiegel und Laktobazillen; dies spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Bakteriurie und macht postmenopausale Frauen anfällig für Harnwegsinfektionen. Die vaginale Östrogenanwendung reduziert RUTI um 36-75 % und hat eine minimale systemische Absorption. Ein Cochrane-Review bei postmenopausalen Frauen mit RUTI im Vergleich zu Placebo ergab, dass vaginale Östrogene RUTI verhinderten, orales Östrogen jedoch nicht denselben Effekt hatte. [ 31 ], [ 32 ] Sowohl zweimal wöchentlich angewendete topische Östrogencremes als auch ein Estradiol-freisetzender Vaginalring können RUTI-Anfälle wirksam reduzieren. [ 33 ], [ 34 ] Sie stellen die Vaginalflora wieder her, senken den pH-Wert und reduzieren somit Harnwegsinfektionen; Allerdings dauert es bei der Verwendung eines Vaginalrings mit Östrogen mindestens 12 Wochen, bis die vaginalen Laktobazillen wieder auftreten. [ 35 ] Obwohl es keine Belege für die Verwendung einer bestimmten Art oder Form von Vaginalöstrogen gibt, sind topische Cremes weniger teuer als der Vaginalring, der Estradiol freisetzt, haben aber mehr Nebenwirkungen.

Probiotika sind nützliche Mikroorganismen, die vor Harnwegsinfekten schützen können. Lactobacillus-Stämme sind die bekanntesten Probiotika und kommen in fermentierten Milchprodukten, hauptsächlich Joghurt, vor. Weitere Probiotika sind Lactobacilli bifidobacteria, rhamnosus, casei, bulgaricus und salivarius; Streptococcus thermophiles und Enterococcus faecium. Reid et al. zeigten in vitro, dass Laktobazillen uropathogene Infektionen verhindern können. [ 36 ] Andere Studien haben gezeigt, dass L. rhamnosus gr-1 und L. fermentum rc-14 die Vagina besiedeln können, was anschließend Harnwegsinfekten vorbeugen könnte. Es sind jedoch weitere klinische Studien erforderlich, um ihre Rolle bei der Prävention von RUTIs zu bestimmen. [ 37 ]

Vitamine

Da Exazerbationen einer Blasenentzündung häufig aufgrund eines Vitaminmangels und einer Abnahme der körpereigenen Abwehrkräfte auftreten, sollten sie in die komplexe Behandlung der Pathologie einbezogen werden. Multivitaminkomplexe mit den Vitaminen A, C, E, B sowie deren reiche Lebensmittel, mit Ausnahme von Zitrusfrüchten und Tomaten, gelten hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Urogenitalorgane als vorteilhaft.

Physiotherapeutische Behandlung

Eine sehr wirksame Methode zur Behandlung von Blasenentzündungen ist die Hydrotherapie. Das Mineralwasser "Naftusya" hat sich dabei bewährt.

Aktuelle Studien zeigen, dass die Zystitisrate bei Frauen mit Zystitis-Risiko, die Akupunktur erhielten, um ein Drittel niedriger war als bei unbehandelten Frauen und nur halb so hoch wie bei Frauen, die mit Scheinakupunktur behandelt wurden. Somit kann Akupunktur einer RUTI bei gesunden erwachsenen Frauen vorbeugen. [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ]

Hausmittel

Volksrezepte können den Zustand des Patienten lindern und die Genesung beschleunigen, ersetzen sie aber nicht. Viel Cranberry- und Preiselbeersaft sowie Hagebutten- und Aronia-Aufgüsse, die viel Vitamin C enthalten, entfernen pathogene Mikroorganismen und verbessern die Immunität. Ein Cochrane-Review ergab, dass die Evidenz für den Nutzen von Cranberrysaft bei der Vorbeugung von Harnwegsinfekten begrenzt ist. Daher kann Cranberrysaft zur Vorbeugung von Harnwegsinfekten nicht empfohlen werden. [ 41 ]

Phytotherapie ist bei wiederkehrenden Harnwegsinfektionen wirksam. [ 42 ] Warme Bäder mit Abkochungen von beruhigenden, entzündungshemmenden und desinfizierenden Kräutern: Nacheinander [ 43 ] Kamille, [ 44 ] Ringelblume, [ 45 ] Eukalyptusblätter, [ 46 ] lindern die Krankheitssymptome.

Eine wichtige Rolle bei der Therapie von Blasenentzündungs-Exazerbationen spielt die interne Anwendung von Kräutertränken. Führend sind dabei Knöterich, Bärentraube, Pol-Pola, Maisseide, Petersiliensamen und Hirtentäschel.

Homöopathie

In Apotheken sind homöopathische Präparate erhältlich, deren parallele Anwendung zur Hauptbehandlung die Genesung beschleunigt. Daher ist das komplexe Mittel Arnica-Heel bei akuten und chronischen Erkrankungen bakteriellen und viralen Ursprungs angezeigt. Die Tropfen werden in Wasser aufgelöst (10 Tropfen pro 10 ml) und dreimal täglich 20 Minuten vor den Mahlzeiten oder eine Stunde danach eingenommen. Nicht für Schwangere und Kinder geeignet. Nebenwirkungen sind sehr selten und äußern sich in Form von Allergien oder Darmerkrankungen.

Berberis-Gomacord – ein pflanzliches Präparat lindert Schmerzen und Entzündungen des Urogenitaltrakts. Es wird bei Kindern ab 12 Jahren angewendet. Zehn Tropfen der Lösung werden mit Wasser vermischt oder direkt unter die Zunge gegeben und dort einige Zeit gehalten, bevor sie geschluckt wird. Kontraindiziert bei Allergien gegen die Inhaltsstoffe und im ersten Schwangerschaftstrimester.

Gentos - Tabletten lindern Entzündungen und Schwellungen, verbessern die Durchblutung der Beckenorgane und reduzieren Stauungen. Kindern von 5 bis 12 Jahren wird zweimal täglich eine halbe Tablette empfohlen, Jugendlichen und Erwachsenen eine ganze. Im akuten Stadium einer Blasenentzündung kann die Verabreichungshäufigkeit in den ersten zwei Tagen auf das Vierfache erhöht werden. Mögliche Nebenwirkungen: Hautausschläge, Juckreiz.

Kalium floratum Salz Dr. Schüssler Nr. 4 – Tabletten, angewendet bei den jüngsten Patienten: bis zu einem Jahr 2-mal 1 Tablette, 1–5 Jahre – 3-mal, 6–11 Jahre – 4-mal, nach 12 Jahren – 6-mal täglich. Das Medikament ist bei Weizenallergie kontraindiziert. Es kommt auch zu einer primären vorübergehenden Verschlimmerung der Erkrankung, die einen Abbruch der Behandlung und die Konsultation eines Arztes erfordert.

Diät zur Verschlimmerung einer Blasenentzündung

Chronische Blasenentzündung, insbesondere ihre Verschlimmerung, erfordert eine spezielle Diät. Scharfe, salzige, geräucherte, scharfe Speisen und Alkohol sollten aus der Nahrung ausgeschlossen werden. Der Speiseplan sollte mehr säurefreies Gemüse und Obst (frische Gurken, Zucchini, Blumenkohl, Melonen, Wassermelonen, Birnen, Pfirsiche) sowie Hüttenkäse und fermentierte Milchprodukte enthalten. Kompotte, Säfte und schwacher Tee sollten konsumiert werden.

Verhütung

Es gibt keine überzeugenden Belege für konservative Maßnahmen zur Vorbeugung wiederkehrender Harnwegsinfekte. Patienten können jedoch modifizierbare prädisponierende Faktoren für Harnwegsinfekte, einschließlich sexueller Aktivität und der Anwendung von Spermiziden, empfohlen werden.[ 47 ],[ 48 ]

Bei einer Blasenentzündung ist als vorbeugende Maßnahme eine gute Hygiene der Harnorgane und des Afters nach dem Stuhlgang erforderlich. Kleidung sollte dem Wetter angepasst werden, das Sitzen auf kalten Oberflächen sollte vermieden werden. Die Immunität sollte durch eine gute und richtige Ernährung und Vitaminkomplexe gestärkt werden. Ausreichendes tägliches Trinken ist eine weitere Möglichkeit, Exazerbationen zu vermeiden.

Auch die Beweise für die Wirksamkeit von Laktobazillen-Probiotika bei der Vorbeugung von Harnwegsinfekten sind nicht schlüssig.[ 49 ],[ 50 ]

Vorbeugende Maßnahmen gegen wiederkehrende unkomplizierte Harnwegsinfekte:

- Für konservative Maßnahmen, darunter die Einschränkung der Verwendung von Spermiziden und die postkoitale Entleerung, gibt es keine Hinweise auf ihre Wirksamkeit, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie schädlich sind (Evidenzgrad 4, Empfehlungsgrad C).

- Für Cranberry-Produkte liegen widersprüchliche Belege zur Wirksamkeit vor (Evidenzgrad 1, Empfehlungsgrad D).

- Eine kontinuierliche Antibiotikaprophylaxe [ 51 ] ist zur Vorbeugung von Harnwegsinfekten wirksam. (Evidenzgrad 1, Empfehlungsgrad A).

- Eine postkoitale Antibiotikaprophylaxe innerhalb von 2 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr ist ebenfalls wirksam bei der Vorbeugung von Harnwegsinfektionen (Evidenzgrad 1, Empfehlungsgrad A).

- Die Selbsteinleitung einer Antibiotikatherapie mit einer 3-tägigen Dosis eines Antibiotikums zur symptomatischen Behandlung ist eine weitere sichere Behandlungsoption bei wiederkehrenden unkomplizierten Harnwegsinfektionen (Evidenzgrad 1, Empfehlungsgrad A).

Die orale Immunprophylaxe kann eine wirksame Alternative zu Antibiotika zur Vorbeugung von Exazerbationen einer chronischen Zystitis darstellen. Eine Metaanalyse von fünf Studien zeigte, dass das orale Immunprophylaxe-Medikament Uro-Vax® mit E. coli-Extrakt (Terra-Lab, Zagreb, Kroatien) bei einer Einnahme über drei Monate Exazerbationen einer chronischen Zystitis über sechs Monate hinweg wirksam verhindern konnte. [ 52 ] Eine weitere Doppelblindstudie bestätigte die Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von E. coli-Extrakten bei der Behandlung von Harnwegsinfekten, wodurch der Bedarf an Antibiotika reduziert und Harnwegsinfekten vorgebeugt wird. [ 53 ]

Prognose

Eine rechtzeitige Behandlung und der empfohlene Verlauf, auch wenn die Symptome verschwinden (normalerweise dauern innere Prozesse länger als äußere Manifestationen), bieten eine günstige Prognose für die Genesung. Das Ignorieren des Problems droht mit Nierenschäden.