Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Die neuronale Spur des Ekels manifestiert sich in sensorischen und moralischen Erfahrungen

Zuletzt überprüft: 02.07.2025

">

">Ekel gehört neben Freude, Trauer, Angst, Wut und Überraschung zu den sechs menschlichen Grundemotionen. Ekel tritt typischerweise auf, wenn eine Person einen Sinnesreiz oder eine Situation als abstoßend, unangenehm oder anderweitig abstoßend empfindet.

Frühere psychologische Forschungen definierten Ekel als eine vermeidend-abwehrende Emotion und assoziierten ihn mit bestimmten Gesichtsausdrücken, Bewegungen und physiologischen Reaktionen. Obwohl Ekel in erster Linie mit unangenehmem Essensgeschmack, unangenehmen Gerüchen oder dem Anblick abstoßender Bilder assoziiert wird, kann er auch als Reaktion auf andere Reize auftreten, darunter unangenehme soziale Interaktionen.

Forscher der University of Electronic Science and Technology of China und anderer Institutionen führten kürzlich eine Studie durch, um die neuronalen Grundlagen von Ekel und dessen Verallgemeinerung auf Kontexte jenseits der Nahrungsaufnahme besser zu verstehen. Ihre in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior veröffentlichten Ergebnisse legen nahe, dass die neurofunktionale Signatur subjektiven Ekels bei oralem Ekel und unangenehmen soziomoralischen Erfahrungen identisch ist.

„Obwohl Ekel seinen Ursprung in der tief verwurzelten Abneigungsreaktion von Säugetieren hat, hängt das bewusste Erleben von Ekel beim Menschen stark von der subjektiven Einschätzung ab und kann sich sogar auf soziomoralische Kontexte erstrecken“, schreiben Xianyang Gang, Feng Zhou und Kollegen in ihrem Artikel.

„In einer Reihe von Studien haben wir funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) mit auf maschinellem Lernen basierender prädiktiver Modellierung kombiniert, um ein umfassendes neurobiologisches Modell des subjektiven Ekels zu erstellen.“

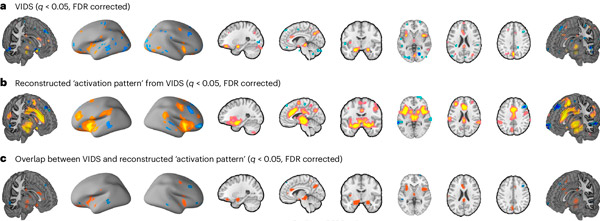

Subjektiver Ekel wird mit verteilten Hirnregionen assoziiert und von ihnen vorhergesagt. a, VIDS-Schwellenwertkarte. b, VIDS-schwellenwerttransformierte Aktivierungskarte. c, Überlagerung von VIDS und transformierter Aktivierungskarte. Bilder mit Schwellenwert bei q < 0,05, FDR-korrigiert. Warme Farben zeigen positive Gewichtungen (a) oder Assoziationen (b) an, kalte Farben negative Gewichtungen (a) oder Assoziationen (b). Quelle: Nature Human Behaviour (2024). DOI: 10.1038/s41562-024-01868-x

Den Versuchsteilnehmern wurden verschiedene Bilder gezeigt, die Ekelgefühle hervorrufen sollten. Sie wurden gebeten, natürlich auf diese Bilder zu reagieren. Nach dem Betrachten jedes Bildes sollten die Teilnehmer ihren Ekel auf einer Skala von 1 (wenig/kein Ekel) bis 5 (starker Ekel) bewerten.

Durch die Überwachung der Gehirnaktivität der Teilnehmer mittels fMRT und die Analyse der gesammelten Daten mithilfe eines maschinellen Lernmodells gelang es den Forschern, eine neuronale Signatur zu identifizieren, die mit subjektiven Ekelempfindungen assoziiert ist. Diese Signatur sagte den selbstberichteten Ekel der Teilnehmer präzise voraus und ließ sich gut auf Grundekel, Geschmacksekel und soziomoralische Reaktionen auf unfaire Angebote in einem Spiel übertragen.

„Ekelerlebnisse wurden in verteilten kortikalen und subkortikalen Systemen kodiert und zeigten unterschiedliche und gemeinsame neuronale Repräsentationen mit subjektiver Angst oder negativen Affekten in den Systemen der interozeptiven-emotionalen Wahrnehmung und der bewussten Bewertung, während Signaturen das entsprechende Zielerlebnis am genauesten vorhersagten“, schrieben Gan, Zhou und Kollegen in ihrem Artikel.

„Wir liefern eine präzise funktionelle Magnetresonanztomographie-Signatur des Ekels mit hohem Potenzial zur Lösung anhaltender evolutionärer Kontroversen.“

Eine aktuelle Studie von Gan, Zhou und ihren Co-Autoren beschreibt ein Aktivitätsmuster im Gehirn, das mit subjektiven Ekelempfindungen assoziiert ist. Subjektiver Ekel wurde dabei nicht nur in einzelnen Hirnregionen, sondern gleichzeitig in mehreren Hirnregionen kodiert.

Interessanterweise beobachteten die Forscher in verschiedenen Situationen, in denen Menschen Ekel empfinden, die gleiche neuronale Signatur im gesamten Gehirn – vom Geschmack unangenehmer Speisen über das Mitgefühl mit anderen, die Schmerzen haben, bis hin zum Erhalt eines unfairen Angebots. Diese Erkenntnisse könnten bald den Weg für weitere neurowissenschaftliche Forschungen zur neurofunktionalen Signatur von Ekel ebnen und möglicherweise zu spannenden neuen Entdeckungen führen.