Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Nachgeschaltete Signale in Gehirnkreisen zur Regulierung von Depressionen entdeckt

Zuletzt überprüft: 02.07.2025

">

">Das Verständnis und die Behandlung von Depressionen, einer potenziell lähmenden psychischen Erkrankung, die Millionen von Menschen weltweit betrifft, ist nach wie vor ein vorrangiges Anliegen der Neurowissenschaftler. So leiden beispielsweise etwa 33 Millionen Menschen oder etwa 5 % der erwachsenen Weltbevölkerung an einer schweren depressiven Störung (MDD).

Emotionsregulation ist eine wichtige Gehirnfunktion, die zur Unterdrückung von Emotionen und Depressionen beiträgt und als Schutzmechanismus bei depressiven Erkrankungen (MDD) gilt. Die neurobiologischen Mechanismen, die der Depressionsregulation im Gehirn zugrunde liegen, sind jedoch noch unklar.

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, untersuchte eine aktuelle Studie unter der Leitung von Satoko Amemori und Ken-ichi Amemori, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, wie bestimmte Schaltkreise im Gehirn emotionale Reaktionen regulieren. Dies lieferte neue Erkenntnisse über die neuronalen Grundlagen von Depressionen.

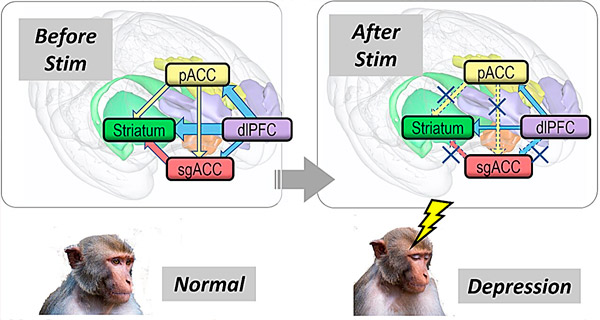

In dieser Studie konzentrierten sich die Forscher auf den dorsolateralen präfrontalen Kortex (dlPFC), dessen Rolle bei der Emotionsregulation seit langem bekannt ist. Sie untersuchten, wie sich das dlPFC-Signal bei Depressionen verändert, und klärten den Mechanismus auf, durch den der dlPFC das cingulostriatale Netzwerk reguliert.

Die Aufklärung der neuronalen Mechanismen, die dem depressiven Verhalten von Primaten zugrunde liegen, könnte die Grundlage für die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze legen, die auf bestimmte Schaltkreise im Gehirn abzielen.

Die Studie untersuchte den sogenannten „Top-down-Einfluss“ des dlPFC auf das cingulostriatale Netzwerk, das mit Depressionen in Verbindung gebracht wird, im Kontext der Emotionsregulation. Die Wissenschaftler untersuchten außerdem, wie diese Schaltkreise die Entscheidungsfindung und emotionale Reaktionen beeinflussen.

Mithilfe von Mikrostimulationstechniken veränderten die Forscher die neuronale Aktivität im subgenualen anterioren cingulären Cortex (sgACC) bei Rhesusaffen (Macaca mulatta) und konnten so experimentell pessimistische Entscheidungsfindungen und depressive Zustände herbeiführen.

Während dieser Stimulationsexperimente zeichneten die Forscher auch lokale Feldpotenziale (LFPs) auf, um den Top-down-Einfluss des dlPFC auf das cingulostriatale Netzwerk zu analysieren.

Sie fanden heraus, dass experimentell induzierte pessimistische Entscheidungsfindung mit einem reduzierten Top-down-dlPFC-Input in cingulostriatale Regionen einherging.

Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass eine Störung des Top-down-Signals von der Wahrnehmung zur Emotion zu pessimistischen Entscheidungen führen kann, was ein charakteristisches Merkmal der MDD ist.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie war die Rolle von Beta-Oszillationen in frontostriatalen Schaltkreisen. Beta-Oszillationen werden seit langem mit motorischer Kontrolle und Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht und in jüngerer Zeit auch mit kognitiven Funktionen wie dem Arbeitsgedächtnis in Verbindung gebracht.

In dieser neuen Studie reduzierte eine effektive Mikrostimulation des sgACC, die einen depressiven Zustand hervorruft, das Ausmaß der Beta-Oszillationen, die positive Variablen im Zusammenhang mit der Entscheidungsfindung kodieren.

Stim: Mikrostimulation, dlPFC: dorsolateraler präfrontaler Kortex, pACC: prägenualer anteriorer cingulärer Kortex, sgACC: subgenualer anteriorer cingulärer Kortex.

Quelle: Nature Communications (2024). DOI: 10.1038/s41467-024-48375-1

Diese Verringerung der Beta-Oszillationen ist wichtig, da sie auf eine Verbindung zwischen der sgACC-Aktivität und der Negativitätsverzerrung bei der Entscheidungsfindung hindeutet und einen potenziellen Mechanismus dafür liefert, wie das Gehirn positive und negative Werte verarbeitet.

Die Studie untersuchte auch die Interaktionen zwischen Regionen innerhalb des fronto-cingulostriatalen Netzwerks. Durch die Untersuchung von Faktoren wie Kohärenz und Granger-Kausalität (ein statistischer Test zur Bestimmung, ob eine Variable sinnvoll als abhängige Variable beschrieben werden kann) fanden die Forscher heraus, dass eine effektive Mikrostimulation des sgACC diese Interaktionen veränderte, was die Beteiligung des Netzwerks an der Entscheidungsfindung widerspiegelte.

Sie fanden heraus, dass der „Top-down-Einfluss“ des dlPFC auf das cingulostriatale Netzwerk durch LFP-Beta-Oszillationen kodiert wurde und ein verringerter Top-down-Einfluss mit experimentell induzierter Depression verbunden war.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die wichtige Rolle dieses Netzwerks bei der Emotionsregulation und Entscheidungsfindung und zeigen, dass seine Funktionsstörung zu depressivem Verhalten führen kann.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die neuronalen Grundlagen von Depressionen und unterstreicht die Rolle spezifischer Gehirnschaltkreise bei der Regulierung emotionaler Reaktionen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Studie ein Primatenmodell der Depression erstellte und zeigte, dass fronto-cingulo-striatale Schaltkreise über Beta-Oszillationen an der Regulierung des limbischen Systems beteiligt sind.

Wichtig ist, dass die Forscher nachweisen konnten, dass Affen auch ohne diese Regulierung depressives Verhalten zeigen. Durch die Aufdeckung der Mechanismen, die depressivem Verhalten bei Primaten zugrunde liegen, eröffnet diese Studie neue Wege für die Entwicklung wirksamerer Behandlungen für MDD.