Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Studie identifiziert Schlüsselfaktoren für Resilienz nach Trauma

Zuletzt überprüft: 02.07.2025

">

">Nach traumatischen Ereignissen zeigen viele Menschen eine bemerkenswerte Resilienz und können ihr psychisches und psychisches Wohlbefinden ohne fremde Hilfe wiederherstellen. Eine Studie der Emory University in Zusammenarbeit mit der University of North Carolina School of Medicine und weiteren Institutionen trägt dazu bei, besser zu verstehen, warum sich manche Menschen besser von einem Trauma erholen als andere – ein bedeutender Fortschritt in der Resilienzforschung.

Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Nature Mental Health veröffentlicht.

Die Studie wurde im Rahmen der multizentrischen AURORA-Studie durchgeführt, der bislang größten zivilen Traumastudie. Die Forscher rekrutierten innerhalb von 72 Stunden nach dem Ereignis 1.835 Traumaüberlebende aus den Notaufnahmen von Krankenhäusern im ganzen Land.

Die Teilnehmer erlebten verschiedene traumatische Ereignisse, darunter Autounfälle, Stürze aus über drei Metern Höhe, Körperverletzung, sexuellen Missbrauch oder Massenkatastrophen. Ziel war es, besser zu verstehen, wie Gehirnfunktion und Neurobiologie das Risiko traumabedingter psychischer Probleme erhöhen.

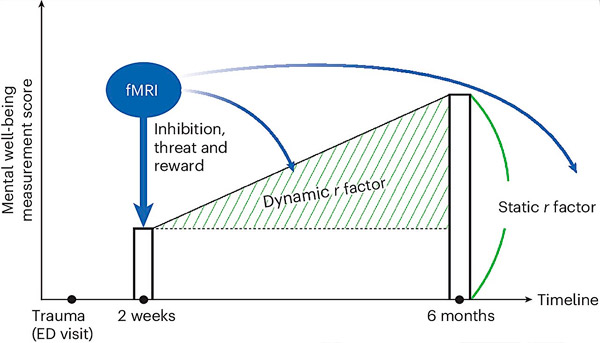

Die Forscher entdeckten einen gemeinsamen Faktor unter den Studienteilnehmern, den sie den allgemeinen Resilienzfaktor, den „r-Faktor“, nannten. Dieser Faktor erklärte mehr als 50 % der Unterschiede im psychischen Wohlbefinden der Teilnehmer sechs Monate nach dem Trauma. Das Team fand heraus, dass bestimmte Muster der Gehirnfunktion, insbesondere die Reaktion des Gehirns auf Belohnungen und Bedrohungen, vorhersagen können, wie widerstandsfähig eine Person nach einem Trauma sein wird.

„Diese Studie markiert einen bedeutenden Wandel im Verständnis von Resilienz. Frühere Forschungen haben Resilienz oft durch die Linse eines bestimmten Ergebnisses betrachtet, wie etwa einer posttraumatischen Belastungsstörung, ohne die vielfältigen Auswirkungen eines Traumas zu berücksichtigen, darunter mögliche chronische Depressionen und Verhaltensänderungen“, sagt die Co-Leiterin der Studie, Sanne van Rooij, PhD, außerordentliche Professorin für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Emory University School of Medicine.

„Wir haben die Resilienz auf mehrdimensionale Weise untersucht und gezeigt, wie sie sich auf mehrere Aspekte der psychischen Gesundheit auswirkt, darunter Depressionen und Impulsivität, und wie sie mit der Art und Weise zusammenhängt, wie unser Gehirn Belohnungen und Bedrohungen verarbeitet.“

Durch die Untersuchung von MRT-Gehirnscans einer Teilmenge der Teilnehmer stellten van Rooij und ihre Kollegen außerdem fest, dass bestimmte Gehirnregionen bei Menschen, die sich besser erholten, eine erhöhte Aktivität aufwiesen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen das komplexe Zusammenspiel zwischen neuronalen Mechanismen und der Belastbarkeit nach einem Trauma und bieten wertvolle Einblicke in Faktoren, die zu effektiven Bewältigungs- und Genesungsprozessen beitragen.

Schematische Übersicht der Studie und grafische Erläuterung der statischen und dynamischen R-Faktor-Werte. Das psychische Wohlbefinden wird anhand von 45 Items in sechs klinischen Bereichen gemessen: Angst, Depression, PTBS, Impulsivität, Schlaf sowie Alkohol- und Nikotinkonsum. Quelle: Nature Mental Health (2024). DOI: 10.1038/s44220-024-00242-0

„Diese Forschung zeigt, dass es bei Resilienz nicht nur um Genesung geht – es ist die Art und Weise, wie unser Gehirn auf positive und negative Reize reagiert, die letztlich unseren Genesungsverlauf prägt“, sagt van Rooij.

Bei Menschen, die ein Trauma erlebt haben, könnten diese Erkenntnisse zu genaueren Vorhersagen darüber führen, wer wahrscheinlich unter langfristigen psychischen Problemen leiden wird und wer nicht. Das bedeutet, dass Ärzte und Therapeuten diese Gehirnmuster künftig nutzen könnten, um Patienten frühzeitig zu identifizieren, die die meiste Unterstützung benötigen, und so möglicherweise durch gezielte Interventionen schweren psychischen Problemen vorbeugen könnten.

„Wir haben einen Schlüsselfaktor entdeckt, der uns dabei hilft, zu verstehen, wie Menschen mit Stress umgehen. Er hängt mit bestimmten Teilen des Gehirns zusammen, die für die Aufmerksamkeit auf Belohnung und Gefühle der Selbstreflexion verantwortlich sind“, sagte die Co-Leiterin der Studie, Dr. Jennifer Stevens, Assistenzprofessorin für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften an der Emory University School of Medicine.

„Unsere Erkenntnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die klinische Praxis. Indem wir die neuronalen Grundlagen der Resilienz identifizieren, können wir Interventionen gezielter einsetzen, um Menschen zu unterstützen, die Gefahr laufen, dauerhafte psychische Probleme zu entwickeln.“