Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Atelektase der Lunge: scheibenförmig, rechts, links, Ober-, Unter-, Mittellappen

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

In der klinischen Pneumologie wird der Symptomkomplex, der mit der Verdichtung von Bereichen des Lungenparenchyms und dem Fehlen von Luft in ihrer Gasaustauschzone (Alveolen und Alveolargänge) einhergeht, als Lungenatelektase bezeichnet, d. h. als unvollständige Ausdehnung einzelner Lappen oder Segmente mit Verlust der Alveolarfunktion.

Eine Atelektase führt zu einer deutlichen Verminderung des Atemvolumens und der Ventilation der Lunge und im Falle einer vollständigen Schädigung des luftführenden Gewebes der Lunge zu einem Atemversagen mit tödlichem Ausgang.

Dieser pathologische Zustand hat gemäß ICD-10 den Code J98.1.

Epidemiologie

Laut dem American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine kommt es nach einer Inhalationsanästhesie bei 87 % der amerikanischen und 54–67 % der kanadischen Patienten zu einer Lungenatelektase. Die Inzidenz dieser Lungenkomplikation nach offenen Herzoperationen in Industrieländern liegt derzeit bei 15 %, die Patientensterblichkeitsrate bei 18,5 %. Dies entspricht 2,79 % der Gesamtmortalität aufgrund von Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen.

Laut WHO ist die Zahl der Frühgeborenen in den letzten 20 Jahren weltweit stetig gestiegen. Frühgeburten (vor der 37. Schwangerschaftswoche) machen 9,6 % der jährlich 12,6 Millionen Geburten aus. Diese Zahl variiert jedoch je nach Region. Der höchste Anteil an Frühgeburten ist in Afrika (11,8 %) und der niedrigste in Europa (6,3 %) zu verzeichnen.

In den Vereinigten Staaten ist das neonatale Atemnotsyndrom eine der fünf häufigsten Todesursachen bei Säuglingen und macht 5,6 % aller Todesfälle aus.

Und angeborene Atelektasen sind die Ursache für 3,4 % der Todesfälle bei Neugeborenen.

Auch bei kleinen Kindern kommt eine Atelektase häufig vor, da deren Atemwege enger sind und sich viele Strukturen noch in der Entwicklung befinden.

Ursachen pulmonale Atelektase

Es gibt keine einheitliche Ursache für alle Varianten dieser Erkrankung. Daher können die Typen, die sich in der Größe des betroffenen Bereichs unterscheiden – partielle Atelektase (fokale, isolierte oder segmentale Atelektase) und totale Atelektase oder Lungenkollaps – unterschiedliche Ursachen haben.

Bei der Erklärung der Pathogenese der Lungenatelektase sei daran erinnert, dass die bronchopulmonalen Alveolen wie durch Bindegewebstrennwände getrennte Blasen aussehen, die von einem Netzwerk von Kapillaren durchdrungen sind, in denen arterielles Blut mit Sauerstoff angereichert wird (dh eingeatmeten Sauerstoff absorbiert) und venöses Blut Kohlendioxid abgibt. Bei einer Atelektase ist die Belüftung eines Teils der Lunge gestört, der Sauerstoffpartialdruck in der die Alveolen füllenden Luft sinkt, was zu einer Störung des Gasaustausches im Lungenkreislauf führt.

Pneumologen bestimmen die Arten der Atelektase entweder nach den Merkmalen ihrer Lokalisation in den luftführenden Strukturen – Atelektase der rechten Lunge, Atelektase der linken Lunge, Atelektase des Lungenlappens (unterer, mittlerer oder oberer) – oder unter Berücksichtigung ihrer Pathogenese. So tritt die primäre Atelektase, auch angeborene Atelektase genannt, bei Neugeborenen mit Anomalien der Lungenöffnung (insbesondere bei Frühgeburten) auf; mehr dazu weiter unten – im Abschnitt Atelektase bei Neugeborenen.

Alle anderen Fälle gelten als sekundäre oder erworbene Erkrankungen, darunter obstruktive oder obstruktive Atelektasen und nicht-obstruktive Erkrankungen (einschließlich Kompressions- und Distensionsatelektasen).

Da der rechte Mittellappen der Lunge der schmalste ist und von einer großen Menge lymphatischen Gewebes umgeben ist, gilt die Atelektase des Mittellappens als die häufigste.

Eine obstruktive Atelektase (in den meisten Fällen partiell) wird diagnostiziert, wenn der Lungenkollaps aufgrund einer Aspiration der Atemwege durch einen Fremdkörper (der den Luftdurchgang blockiert) oder durch eindringende Massen bei einer gastroösophagealen Refluxkrankheit auftritt; eine Blockade der Bronchien durch Schleimexsudat bei obstruktiver Bronchitis, schwerer Tracheobronchitis, Emphysem, Bronchiektasie, akuter und chronischer eosinophiler und interstitieller Pneumonie, Asthma usw.

So entsteht beispielsweise eine (meist segmentale) Atelektase bei Tuberkulose am häufigsten, wenn die Bronchien durch Blutgerinnsel oder käsige Massen aus den Höhlen verstopft sind; außerdem kann bei Tuberkulose überwuchertes granulomatöses Gewebe auf das Bronchiolengewebe drücken.

Die Stadien der totalen obstruktiven Atelektase verlaufen unabhängig von der Lokalisation von einem zum anderen, wobei sich der Zustand des Patienten rapide verschlechtert – da Sauerstoff, Kohlendioxid und Stickstoff in den „blockierten“ Alveolen absorbiert werden und sich die Gesamtzusammensetzung der Blutgase verändert.

Eine durch Kompressionsatelektase verursachte Funktionsstörung des Lungengewebes ist die Folge einer extrathorakalen oder intrathorakalen Kompression durch hypertrophierte Lymphknoten, vergrößerte fibröse Neoplasien, große Tumoren, Pleuraerguss usw., die zum Kollaps der Alveolen führt. Fachärzte beobachten Atelektasen häufig bei Lungenkrebs, Thymomen oder Lymphomen im Mediastinum, bronchoalveolärem Karzinom usw.

Bei einer vollständigen Schädigung des Lungenparenchyms können eine vollständige Atelektase und ein Lungenkollaps diagnostiziert werden. Wenn aufgrund eines Brusttraumas die Enge des Lungenparenchyms gebrochen wird und Luft in die Pleurahöhle eindringt, entwickelt sich ein Spannungspneumothorax mit Atelektase (Atelektase ist jedoch kein Synonym für Pneumothorax).

Bei der sogenannten diskoiden oder lamellaren Atelektase handelt es sich um eine Kompressionsatelektase, die ihren Namen von der Schattendarstellung auf dem Röntgenbild – in Form länglicher Querstreifen – hat.

Distensionsatelektase oder funktionelle (meist segmentale und subsegmentale, in den Unterlappen lokalisierte) ist ätiologisch mit der Unterdrückung der Aktivität von Neuronen des Atemzentrums der Medulla oblongata verbunden (bei Verletzungen und Tumoren des Gehirns, mit allgemeiner Inhalationsnarkose, verabreicht über eine Maske oder einen Endotrachealtubus); mit einer Abnahme der Funktionen des Zwerchfells bei bettlägerigen Patienten; mit einem Druckanstieg in der Bauchhöhle aufgrund von Wassersucht und erhöhter Gasbildung im Darm. Im ersten Fall gibt es iatrogene Ursachen für eine Atelektase: Bei einer Endotrachealanästhesie verändern sich Druck und Absorption von Gasen im Lungengewebe, was zum Kollaps der Alveolen führt. Wie Chirurgen feststellen, ist die Atelektase eine häufige Komplikation verschiedener Bauchoperationen.

Einige Quellen unterscheiden eine kontraktile Atelektase (Einschnürung), die durch eine Verringerung der Alveolengröße und eine Erhöhung der Oberflächenspannung bei Bronchialspasmen, Verletzungen, chirurgischen Eingriffen usw. verursacht wird.

Atelektase kann ein Symptom einer Reihe von interstitiellen Lungenerkrankungen sein, die das die Alveolen umgebende Gewebe schädigen: exogene allergische Alveolitis (allergische Pneumonitis oder Pneumokoniose), pulmonale Sarkoidose, obliterierende Bronchiolitis (kryptogene Pneumonie), desquamative interstitielle Pneumonie, pulmonale Langerhans-Histiozytose, idiopathische Lungenfibrose usw.

Risikofaktoren

Zu den Risikofaktoren für Atelektase gehören:

- Alter unter drei oder über 60 Jahre;

- längere Bettruhe;

- beeinträchtigte Schluckfunktion, insbesondere bei älteren Menschen;

- Lungenerkrankungen (siehe oben);

- Rippenbrüche;

- vorzeitige Schwangerschaft;

- Bauchoperationen unter Vollnarkose;

- Schwäche der Atemmuskulatur aufgrund von Muskeldystrophie, Rückenmarksverletzung oder anderen neurogenen Erkrankungen;

- Brustdeformitäten;

- die Einnahme von Arzneimitteln, deren Nebenwirkungen sich auf die Atemwege erstrecken (insbesondere Schlaftabletten und Beruhigungsmittel);

- Fettleibigkeit (Übergewicht);

- Rauchen.

Symptome pulmonale Atelektase

Erste Anzeichen einer eingeschränkten Lungenfunktion sind Atemnot und eine verminderte Ausdehnung der Brustwand beim Einatmen.

Betrifft der pathologische Prozess nur einen kleinen Bereich der Lunge, sind die Symptome einer Lungenatelektase minimal und beschränken sich auf ein Gefühl von Luftmangel und Schwäche. Bei einer erheblichen Läsion wird der Betroffene blass; Nase, Ohren und Fingerspitzen verfärben sich bläulich (Zyanose); stechende Schmerzen treten auf der betroffenen Seite auf (selten). Fieber und erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie) können auftreten, wenn die Atelektase von einer Infektion begleitet wird.

Darüber hinaus umfassen die Symptome einer Atelektase: unregelmäßige, schnelle, flache Atmung; Blutdruckabfall; kalte Füße und Hände; Temperaturabfall; Husten (ohne Auswurf).

Wenn sich vor dem Hintergrund einer Bronchitis oder Bronchopneumonie eine Atelektase entwickelt und die Läsion großflächig ist, kommt es zu einer plötzlichen Verschlimmerung aller Symptome und die Atmung wird schnell, flach und arrhythmisch, oft mit Keuchen.

Symptome einer Atelektase bei Neugeborenen äußern sich in Keuchen, stöhnendem Ausatmen, unregelmäßiger Atmung mit Apnoe, geweiteten Nasenlöchern, Zyanose des Gesichts und der gesamten Haut sowie Hauteinziehung in den Rippenzwischenräumen beim Einatmen (von der Seite der Atelektaseentwicklung). Ebenfalls beobachtet werden erhöhter Puls, verminderte Körpertemperatur, Muskelsteifheit und Krämpfe.

Atelektase bei Neugeborenen

Atelektase bei Neugeborenen oder primäre Atelektase ist die Hauptursache für das sogenannte Atemnotsyndrom des Neugeborenen (ICD-10-Code – P28.0-P28.1).

Angeborene Atelektasen entstehen durch eine Obstruktion der Atemwege durch Fruchtwasser oder Mekoniumaspiration, die zu erhöhtem Druck in Lunge und Pleurahöhle sowie zu einer Schädigung des Alveolarepithels führt. Diese Pathologie kann auch eine Folge einer intrauterinen Unterentwicklung des Lungen- und Bronchialgewebes (Wilson-Mikiti-Syndrom), einer bronchopulmonalen Dysplasie (bei Kindern mit einem Gestationsalter von weniger als 32 Wochen), einer angeborenen alveolären oder alveolarkapillären Dysplasie, einer intrauterinen Pneumonie und einer angeborenen Störung der Tensidsekretion sein.

Letzterer Faktor ist von besonderer Bedeutung für die Pathogenese der angeborenen Atelektase. Normalerweise verkleben die Alveolarwände nicht aufgrund des Tensids, das von speziellen Zellen der Alveolarbasalmembran (Alveolozyten Typ II) produziert wird – einer Protein-Phospholipid-Substanz mit oberflächenaktiven Eigenschaften (der Fähigkeit, die Oberflächenspannung zu verringern), die die Alveolarwände von innen auskleidet.

Die Surfactant-Synthese in der fetalen Lunge beginnt nach der 20. Woche der Embryonalentwicklung, und das Surfactant-System der kindlichen Lunge ist erst nach der 35. Woche bei der Geburt bereit zur Expansion. Verzögerungen oder Anomalien in der fetalen Entwicklung sowie intrauteriner Sauerstoffmangel können daher einen Surfactant-Mangel verursachen. Darüber hinaus wurde ein Zusammenhang zwischen dieser Störung und Mutationen in den Genen der Surfactant-Proteine SP-A, SP-B und SP-C festgestellt.

Klinischen Beobachtungen zufolge entwickeln sich bei einem Mangel an endogenem Surfactant dysontogenetische disseminierte Atelektasen mit Ödemen des Lungenparenchyms, übermäßiger Dehnung der Lymphgefäßwände, erhöhter Kapillarpermeabilität und Blutstauung. Ihre natürliche Folge ist akute Hypoxie und Atemversagen.

Darüber hinaus kann Atelektase bei Frühgeborenen, bei Plazentalösung, perinataler Asphyxie, Diabetes mellitus bei Schwangeren und chirurgischer Entbindung ein Symptom für das Vorhandensein von koagulierten Fasern des fibrillären Proteins Hyalin an den Alveolenwänden sein (hyalines Membransyndrom, pulmonale Hyalinose, endoalveoläre Hyalinose des Neugeborenen oder Atemnotsyndrom Typ 1). Bei termingerecht geborenen Säuglingen und Kleinkindern kann eine Atelektase durch eine genetisch bedingte Erkrankung wie Mukoviszidose ausgelöst werden.

Komplikationen und Konsequenzen

Die wichtigsten Folgen und Komplikationen einer Atelektase:

- Hypoxämie (eine Abnahme des Sauerstoffgehalts im Blut aufgrund einer beeinträchtigten Atemmechanik und einer Verringerung des pulmonalen Gasaustauschs);

- verringerter pH-Wert des Blutes (respiratorische Azidose);

- erhöhte Belastung der Atemmuskulatur;

- Lungenentzündung durch Atelektase (mit der Entwicklung eines infektiösen Entzündungsprozesses im atelektatischen Teil der Lunge);

- pathologische Veränderungen in der Lunge (Überdehnung intakter Lungenlappen, Pneumosklerose, Bronchiektasien, narbige Degeneration eines Teils des Lungenparenchyms, Retentionszysten im Bronchialbereich usw.);

- Asphyxie und Atemversagen;

- Verengung des Lumens der arteriellen und venösen Gefäße der Lunge.

Diagnose pulmonale Atelektase

Zur Diagnose einer Atelektase erfasst der Arzt sämtliche Beschwerden und Symptome und führt eine körperliche Untersuchung des Patienten mit Auskultation der Lunge mit einem Stethoskop durch.

Um die Ursache zu ermitteln, sind Blutuntersuchungen erforderlich – allgemeine, biochemische, pH- und Gaszusammensetzung des Blutes, Fibrinogen, Antikörper (einschließlich gegen Mycobacterium tuberculosis), Rheumafaktor usw.

Die instrumentelle Diagnostik besteht aus der Spirometrie (Bestimmung des Lungenvolumens) und der Pulsoximetrie (Bestimmung der Sauerstoffsättigung des Blutes).

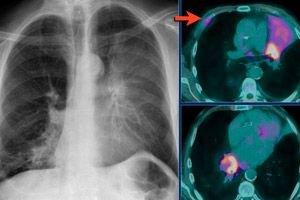

Die wichtigste diagnostische Methode für diese Pathologie ist eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs in proximal-distaler und lateraler Projektion. Eine Röntgenaufnahme auf Atelektase ermöglicht es, den Zustand der Brustorgane zu untersuchen und einen Schatten im Bereich der Atelektase zu erkennen. Das Bild zeigt deutlich die seitlich verschobene Trachea, das Herz und die Lungenwurzel selbst sowie Veränderungen der Interkostalabstände und der Form des Zwerchfellgewölbes.

Die hochauflösende CT kann Lungenatelektasen erkennen und feine Details interstitieller Lungenerkrankungen visualisieren und verdeutlichen. Hochauflösende CT-Bilder können beispielsweise zur Bestätigung der Diagnose einer idiopathischen Lungenfibrose beitragen und eine Lungenbiopsie vermeiden.

Eine Bronchoskopie bei Atelektase (Einführen eines flexiblen Bronchoskops durch Mund oder Nase in die Lunge) wird durchgeführt, um die Bronchien zu untersuchen und eine kleine Gewebeprobe zu entnehmen. Die Bronchoskopie wird auch zu Behandlungszwecken eingesetzt (siehe unten). Wird jedoch mehr Lungengewebe aus einem bestimmten, durch Röntgen oder CT identifizierten Bereich für die histologische Untersuchung benötigt, wird eine chirurgische endoskopische Biopsie durchgeführt.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

Die bei der Röntgenuntersuchung der Patienten durchgeführte Differentialdiagnostik soll diese Pathologie von einer Lungenentzündung, einem chronischen Entzündungsprozess in den Bronchien, einer Bronchialstenose aufgrund einer Tuberkuloseinfektion, einer Lungensequestrierung, zystischen und Tumorbildungen usw. unterscheiden.

Behandlung pulmonale Atelektase

Die Behandlung einer Atelektase variiert je nach Ätiologie, Dauer und Schwere der Erkrankung, bei der sie auftritt.

Atelektasen bei Neugeborenen werden mit einer Tracheotomie zur Öffnung der Atemwege, Atemunterstützung (Überdruckbeatmung) und Sauerstoffgabe behandelt. Hohe Sauerstoffkonzentrationen über einen längeren Zeitraum verschlimmern jedoch die Lungengewebeschädigung und können bei Frühgeborenen zur Entwicklung einer retrolentalen Fibroplasie führen. In den meisten Fällen ist eine künstliche Beatmung erforderlich, um die Sauerstoffversorgung des Blutes in den Arterien sicherzustellen.

Medikamente gegen Atelektase bei Neugeborenen – Surfactant-Ersatzstoffe Infasurf, Survanta, Sukrim, Surfaxim – werden in gleichmäßigen Abständen in die Luftröhre des Kindes verabreicht und die Dosis wird in Abhängigkeit vom Körpergewicht berechnet.

Wenn die Atelektase durch eine Verlegung der Atemwege verursacht wird, werden zunächst die Ursachen der Blockade beseitigt. Dies kann die Entfernung von Blutgerinnseln mit einem elektrischen Absauggerät oder durch eine Bronchoskopie (anschließend Spülung der Bronchien mit antiseptischen Lösungen) umfassen. Manchmal reicht eine posturale Drainage mit Husten aus: Der Patient hustet in Seitenlage, wobei der Kopf tiefer liegt als die Brust, und alles, was die Atemwege blockiert, wird mit dem Husten ausgehustet.

Antibiotika werden verschrieben, um die Infektion zu bekämpfen, die fast immer mit einer sekundären obstruktiven Atelektase einhergeht – siehe Antibiotika bei Lungenentzündung

Bei der Entwicklung einer Blähatelektase mit Hypoxie bei bettlägerigen Patienten erfolgt eine physiotherapeutische Behandlung mit konstantem Druck während der Inhalation eines Sauerstoff-Kohlendioxid-Gemisches; UHF-Sitzungen, Elektrophorese mit Medikamenten. Einen positiven Effekt erzielen Atemgymnastik bei Atelektase (Erhöhung der Atemtiefe und des Atemrhythmus) und therapeutische Massage bei Lungenatelektase, die einen beschleunigten Abtransport des Exsudats ermöglicht.

Ist die Ursache der Atelektase ein Tumor, können Chemotherapie, Bestrahlung und eine Operation notwendig sein. Eine Operation wird auch dann durchgeführt, wenn der betroffene Lungenbereich aufgrund einer Nekrose entfernt werden muss.

Laut Ärzten kann eine Notfallversorgung bei Atelektase nur durch einen dringenden Krankenhausaufenthalt gewährleistet werden. In einer medizinischen Einrichtung erhalten Patienten Injektionen mit Strophanthin, Kampfer und Kortikosteroiden. Zur Stimulierung der Atmung können Medikamente aus der Gruppe der Atemanaleptika eingesetzt werden, beispielsweise Nicotinsäurediethylamid (Nicetamid) – parenteral 1–2 ml bis zu dreimal täglich; Tropfen werden oral eingenommen (20–30 Tropfen zwei- oder dreimal täglich); Ethimizol (in Form von Tabletten – 50–100 mg dreimal täglich; in Form einer 1,5%igen Lösung – subkutan oder intramuskulär). Nebenwirkungen beider Medikamente sind Schwindel, Übelkeit, erhöhte Angstzustände und Schlafstörungen.

Verhütung

Die Atelektaseprävention betrifft vor allem Patienten, bei denen eine Operation unter Inhalationsanästhesie geplant ist oder die bereits operiert wurden. Um Lungenschäden vorzubeugen, sollten Sie mindestens eineinhalb bis zwei Monate vor dem geplanten chirurgischen Eingriff mit dem Rauchen aufhören und mehr Wasser trinken. Für Patienten, die operiert wurden, sind Atemübungen und ausreichende Luftfeuchtigkeit in den Räumen unerlässlich. Darüber hinaus raten Ärzte davon ab, im Bett herumzuliegen und sich nach Möglichkeit zu bewegen (gleichzeitig ist dies ein gutes Mittel, um postoperativen Verwachsungen vorzubeugen).

Ärzte raten außerdem dringend dazu, Atemwegserkrankungen (insbesondere bei Kindern) richtig zu behandeln und sie nicht chronisch werden zu lassen.

Prognose

Ärzte geben eine günstige Prognose für den Ausgang dieses pathologischen Zustands der Lunge bei Kompressions- und Dehnungsatelektase. Und der Ausgang der obstruktiven Atelektase hängt von vielen Faktoren ab: ihrer Ursache, dem Zustand des Patienten, der Qualität und Aktualität der medizinischen Versorgung.

Was die Atelektase bei Neugeborenen betrifft, so liegt die Sterblichkeitsrate von Säuglingen mit primärer Atelektase und Atemnotsyndrom des Neugeborenen heute bei 15-16 von hundert Fällen.

[

[