Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

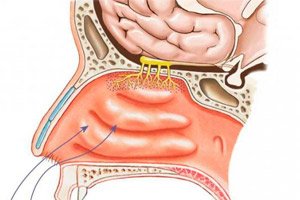

Untersuchung des Geruchsorgans

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Untersuchung der Riechfunktion ist als sehr effektive Methode zur Diagnose von Erkrankungen des PNS und ZNS von großer Bedeutung. Viele der sogenannten essentiellen Anosmien oder „Parosmien“ können mit bestimmten organischen Erkrankungen der intrakraniellen Strukturen assoziiert sein, die direkt oder indirekt mit den Riechzentren und ihren Leitern zusammenhängen. Oftmals können sich Riechstörungen, meist einseitig (z. B. objektive Hyposmie oder olfaktorische Halluzinationen), als eines der frühesten Symptome einer intrakraniellen Erkrankung manifestieren. Im Rahmen dieser Bestimmungen sind die wertvollsten Methoden die quantitative Bewertung der Riechfunktion, die es ermöglicht, die Dynamik des pathologischen Zustands und die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen.

Anamnese

Der Patient wird nach dem allgemein anerkannten Schema befragt. Es werden Anzeichen für Veränderungen des Geruchssinns ermittelt: Abnahme, Fehlen, gesteigerte Wahrnehmung; ob die Gerüche Assoziationen oder Parosmien hervorrufen (z. B. wird der Geruch einer bestimmten Substanz als der Geruch einer anderen oder unbekannten Substanz wahrgenommen). Es wird auch abgeklärt, ob bestimmte Gerüche Bronchospasmen, Herzklopfen oder andere vegetative Reaktionen verursachen. Es werden der Zeitpunkt des Auftretens von Riechstörungen, ihre Periodizität oder Kontinuität, Dynamik und mögliche Ursache geklärt. Es werden die Art der Erkrankungen geklärt, die der Riechstörung unmittelbar vorausgingen oder zeitlich zurücklagen, ihre Schwere, welche Symptome diese Erkrankungen begleiteten (Trauma, akute zerebrovaskuläre Unfälle, Infektionskrankheiten, Vergiftungen) sowie die Art des Berufs und das Vorhandensein von Berufsgefahren (Dämpfe aggressiver oder giftiger Flüssigkeiten, Aerosole, Rauch und Staub im Raum).

Alle Methoden der Geruchsuntersuchung werden in subjektive, indirekt objektive und objektive Methoden unterteilt. Im klinischen Alltag werden hauptsächlich subjektive Methoden verwendet, die auf der Präsentation einer Testsubstanz gegenüber dem Probanden und seinem mündlichen Bericht basieren ("ja", "nein", "ja, aber ich kann es nicht feststellen", wird ein bestimmter Geruch genannt).

Indirekt-objektive Methoden basieren auf der objektiven Erfassung sogenannter olfaktorisch-vegetativer Reaktionen, die als Reaktion auf die Aktivierung der Projektionssysteme der subkortikalen Riechzentren, ihrer Verbindungen mit den Stammstrukturen und dem Hypothalamus auftreten. Diese Reaktionen können Veränderungen der Herzfrequenz, Phasenänderungen im Atemzyklus, Veränderungen der Atemfrequenz, olfaktonupilläre Reflexe, Veränderungen der galvanischen Hautreaktion usw. umfassen. Bei Anwendung dieser Methoden sind die indirekten Anzeichen für die Funktion des Riechorgans die angegebenen vegetativen Reaktionen, die über den Reflexweg „Rezeptor – Bulbus olfactorius – subkortikale Riechzentren“ realisiert werden. Das Vorhandensein dieser Reaktionen ist jedoch kein absoluter Indikator für die normale Funktion des Geruchsanalysators, da isolierte Störungen, die in der kortikalen Zone des dritten Neutrons auftreten, zwar die kortikale Funktion des Analysators (Wahrnehmung, Erkennung, Differenzierung) beeinträchtigen, jedoch möglicherweise keinen Einfluss auf das Auftreten vegetativer Reaktionen haben, deren Umschaltung unterhalb des Schadensniveaus (vor dem dritten Neutron) erfolgt.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]

Objektive Methoden basieren auf der Aufzeichnung von EKG und EEG.

EKG wird in Tierversuchen oder während der Neurochirurgie verwendet. Elektroden zur Aufzeichnung von Biopotenzialen werden in der Riechzone der Großhirnrinde platziert. Beim EEG werden Elektroden auf den Hautprojektionen der kortikalen Zonen des Riechanalysators platziert, die sich in den temporal-basalen Abschnitten des Hypnocampus befinden. Die Ergebnisse dieser Studien sollten jedoch auch mit einem gewissen Maß an Misstrauen betrachtet werden. Nur wenn EKG-Potenziale mit der Riechstimulation synchronisiert sind und in ihrer Form typischen Schwingungen entsprechen, kann festgestellt werden, dass der Reflexpfad „Rezeptor-Kortex“ funktioniert. Aber auch hier bleibt die Frage nach dem qualitativen Aspekt der Wahrnehmung letztendlich offen, beispielsweise beim Phänomen der Parosmie. EKG- und EEG-Methoden zur Beurteilung der Riechfunktion haben einen gewissen Wert bei einer umfassenden Untersuchung von Patienten mit volumetrischen Prozessen im parietalen-okzipital-temporalen Bereich.

Alle Methoden der Geruchsuntersuchung werden in qualitative und quantitative unterteilt. Die qualitative Untersuchung erfolgt durch Exposition des PV in unmittelbarer Nähe eines, dann eines anderen Nasenlochs. Dabei wird der Patient gebeten, aktiv zu schnüffeln und zu beantworten, ob und wenn ja, um welchen Geruch es sich handelt. Zur Durchführung dieser Untersuchung haben verschiedene Autoren Sets mit unterschiedlichen PV vorgeschlagen. Letztere werden in Form von Lösungen in dunklen Flaschen mit Schliffstopfen verwendet; die Flaschen sind nummeriert, unter denen die entsprechenden PV gekennzeichnet sind.

So berichtet NS Blagoveshchenskaya (1990) über den Satz von W. Bornstein (1929), bestehend aus acht PV, die in der Reihenfolge vom schwächsten (Nr. 1) bis zum stärksten (Nr. 8) angeordnet sind: Waschseife, Rosenwasser, Bittermandelwasser, Teer, Terpentin (diese Substanzen wirken hauptsächlich auf den Riechnerv), wässrige Ammoniaklösung, Essigsäure (wirken auf den Riech- und Trigeminusnerv), Nr. 8 - Chloroform (wirkt auf den Riech- und Glossopharyngeusnerv). Die Verwendung von PV, die eine differenzierte Wirkung auf den Riech-, Trigeminus- und Glossopharyngeusnerv haben, hat einen gewissen diagnostischen Wert, da der Patient bei vollständig ausgeschaltetem Riechnerv immer noch die "Gerüche" wahrnimmt, die auf die V- und IX-Nerven wirken, jedoch in einer deutlich geschwächten und verzerrten Form.

Früher war das Odorimetrie-Set von V. I. Voyachek weit verbreitet. Ursprünglich bestand es aus vier OD-Tests mit zunehmender Stärke: 0,5%ige Essigsäurelösung (schwacher Geruch); reines Ethanol (mittelstarker Geruch); Baldriantinktur (starker Geruch); Ammoniaklösung (sehr starker Geruch). Später wurden Benzin (für technisches Personal, das mit dem Geruch von Baldrian nicht vertraut war) und destilliertes Wasser (Kontrolle) zu diesem Set hinzugefügt.

Benzin, die flüchtigste und „durchdringendste“ Substanz aus dem Set, wurde von VI Voyachek unter Nummer 6 eingeordnet. Ohne seine Wahrnehmung muss der Geruchssinn als völlig ausgeschaltet betrachtet werden.

Die korrekte Durchführung einer qualitativen Geruchsstudie erfordert eine gewisse Standardisierung des Experiments: Ausschluss des Eindringens von Geruchsdämpfen in die nicht untersuchte Nasenhälfte; Durchführung einer Geruchsbewertung beim Einatmen mit angehaltenem Atem, um das Eindringen retrograder Geruchsdämpfe in die andere Nasenhälfte beim Ausatmen auszuschließen. Ein 0,3 x 1 cm großes Stück Filterpapier, das in einer Schienenspalte fixiert und mit einer Geruchslösung angefeuchtet ist, wird an ein Nasenloch geführt, das andere verschlossen. Der Patient wird gebeten, leicht durch die Nase einzuatmen, den Atem 3-4 Sekunden anzuhalten und festzustellen, welchen Geruch er riecht. Die Ergebnisse der Studie werden anhand eines 5-Grad-Systems bewertet, abhängig davon, welche Gerüche der Proband wahrnimmt:

- I. Grad – das Subjekt identifiziert den schwächsten Geruch – Nr. 1;

- II. Grad – Gerüche Nr. 2, 3, 4, 6 werden wahrgenommen;

- III. Grad – Gerüche Nr. 3, 4, 6 werden wahrgenommen;

- IV. Grad – Gerüche Nr. 4, 6 werden wahrgenommen;

- Stufe V – es wird nur Geruch Nr. 6 wahrgenommen.

Wenn keiner der Gerüche wahrgenommen wird, wird die Diagnose Anosmie gestellt.

Bei Hyposmie ist eine mechanische Ursache ausgeschlossen. Dazu werden die oberen Teile der Nasenhöhle sorgfältig untersucht und gegebenenfalls mit einer einmaligen Befeuchtung der Schleimhaut mit einer Adrenalinchloridlösung 1:1000 (kein Anästhetikum!) behandelt. Nach 5 Minuten wird eine erneute Untersuchung durchgeführt. Das Auftreten oder die Verbesserung des Geruchssinns nach diesem Eingriff weist auf eine „mechanische“ Hyposmie hin.

Die quantitative Untersuchung der Geruchsfunktion umfasst die Bestimmung der Wahrnehmungs- und der Erkennungsschwelle. Hierzu werden olfaktorische, trigeminale und gemischt wirkende PVs verwendet. Das Prinzip der Methode besteht darin, das PV-haltige Luftvolumen in konstanter Konzentration zu dosieren oder die PV-Konzentration schrittweise zu erhöhen, bis die Wahrnehmungsschwelle erreicht ist.

Die Methode zur quantitativen Untersuchung des Geruchssinns heißt Olfaktometrie, und die Geräte, mit denen diese Methode durchgeführt wird, heißen Olfaktometer. Klassische Beispiele für solche Geräte sind die Olfaktometer von Zwaardemaker und Elsberg-Levi. Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte H. Zwaardemaker ein Olfaktometer, dessen Funktionsprinzip darin besteht, dass sich das Probenröhrchen in einem Zylinder befindet, der vollständig aus dichtem PV besteht und außen mit Glas bedeckt ist, um dessen Sublimation in die Umgebung zu verhindern. Wenn das distale Ende des Röhrchens über den Zylinder hinausragt, dringen keine PV-Dämpfe in ihn ein.

Beim Einziehen des Schlauchs in den Zylinder hängt die eintretende PV-Menge vom Abstand des Schlauchs zum Zylinderende ab, also vom PV-Volumen, das in den Schlauch gelangen kann. Der Nachteil dieser Methode ist die unkontrollierte aktive Inhalation des Probanden. Die „Puls“-(Injektor-)Methode von Elsberg-Levy weist diesen Nachteil nicht auf.

Das Elsberg-Olfaktometer ist ein Kolben mit einer Polyvinylalkohollösung, hermetisch verschlossen mit einem Gummistopfen, in den zwei Glasröhrchen (kurz und lang) mit Gummischläuchen an den proximalen Enden eingesetzt sind. Der Schlauch des langen Röhrchens wird mit einem Hahn oder einer Klemme verschlossen. Der Schlauch des kurzen Röhrchens verzweigt sich in zwei Röhrchen mit Oliven an den Enden. Mithilfe einer Spritze mit Düse wird Luft durch das lange Röhrchen in den Kolben eingeführt, die die Polyvinylalkoholdämpfe durch das kurze Röhrchen und die Oliven verdrängt. Das Prinzip der Injektorzufuhr von Polyvinylalkohol wurde im Olfaktometer von NS Melnikova und LB Daynyak (1959) verwendet. In den folgenden Jahren wurden verschiedene, weiterentwickelte Designs von Olfaktometern mit elektromechanischer und elektronischer PV-Dosierung entwickelt, mit einem komplexen System zur Konditionierung des Geruchsgemisches durch Temperatur, Feuchtigkeit und Dampfkonzentration in verschiedenen Zufuhrmodi (intermittierend, kontinuierlich, ansteigend, absteigend).

Eine quantitative Untersuchung der Geruchsfunktion kann auf äußerst einfache Weise durchgeführt werden, indem Filterpapier und eine zunehmende Konzentration einer beliebigen Substanz verwendet werden, beispielsweise im Bereich von 0,2 – 0,5 % Ethylalkohollösung, 0,2 – 0,9 % Essigsäurelösung usw. Zu diesem Zweck kann das mit Geruchsdämpfen gesättigte Luftvolumen aus der Lösung mit einer Injektionsspritze dosiert werden (eine Modifikation der Elsberg-Levi-Methode), indem diese Luft in die Injektionsspritze gesaugt wird (10 oder 20 ml) und dann in die Nasenhöhle eingeführt wird (1, 2, 3 ml usw.), bis ein Geruchsempfinden auftritt. Die letztgenannte Methode ist einfach, zuverlässig und erfordert praktisch keine Materialkosten. Um ein solches Gerät zu bauen, benötigen Sie einen Kolben, der zu 1/3 mit einer Lösung aus Tafelessig gefüllt ist; einen Gummistopfen mit zwei Glasröhrchen, auf die zwei Gummischläuche mit Klammern aufgesetzt werden; eine Spritze, die fest in einen der Schläuche eingeführt wird, und ein dünner Gummikatheter zum Einleiten von Luft aus einer Flasche mit Essigdämpfen in die Nase. Vor der endgültigen Luftansaugung werden zwei oder drei Saugvorgänge mit einer Spritze durchgeführt, um das Auslassrohr mit Essigdämpfen zu füllen. Das Glasende des Ansaugrohrs, das in den Hohlraum der Flasche eingeführt wird, sollte deutlich tiefer als das Ende des zweiten Glasrohrs platziert werden, aber die Flüssigkeit nicht berühren. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass sie eine dosierte Zwangseinführung von PV in die Nasenhöhle bis zur gewünschten Tiefe bis zum Riechschlitz ermöglicht, wodurch die unkontrollierte Inhalationskraft bei Methoden ohne Zwangseinführung von PV vermieden wird.

Was muss untersucht werden?