Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

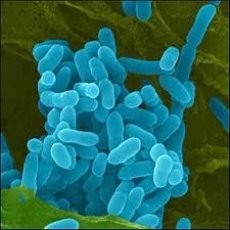

Der Erreger der Melioidose

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Melioidose – tritt wie Rotz als schwere Septikopyämie in akuter oder chronischer Form mit der Bildung von Abszessen in verschiedenen Organen und Geweben auf. Der Erreger der Melioidose wurde 1912 von A. Whitmore und K. Krishnaswamy isoliert und beschrieben.

Der Erreger der Melioidose ist Burkholderia pseudomallei (nach alter Klassifikation Pseudomonas pseudomallei), ein gramnegatives Stäbchen mit abgerundeten Enden, 0,3–0,6 x 3–6 µm groß, einzeln oder in kurzen Ketten vorkommend. Alte Kulturen enthalten fadenförmige, kurze und dicke Stäbchen, Kokkobakterien usw. Es bildet keine Sporen, frisch isolierte Bakterien besitzen oft eine Pseudokapsel. Die Mikrobe ist beweglich; Lophotrichus, in jungen Kulturen Monotrichus. Wie der Erreger des Rotzes führt sie oft zu einer bipolaren Färbung, da sich an den Polen Einschlüsse von Polyhydroxybuttersäure befinden. Der G+C-Gehalt der DNA beträgt 69 Mol-%. Streng oder fakultativ aerob, wächst sie auf einem Medium, dessen einzige Stickstoffquelle Ammoniumsulfat und dessen Kohlenstoffquelle Glucose ist. Die optimale Wachstumstemperatur beträgt 37 °C, der pH-Wert des Mediums ist neutral. Auf MPA mit 3–5 % Glycerin wachsen nach 24 Stunden glänzende, glatte S-Kolonien; später ist eine Dissoziation möglich, die Kolonien färben sich gelblich-braun und falten sich. In MPB mit Glycerin tritt nach 24 Stunden eine gleichmäßige Trübung auf, anschließend bildet sich ein Sediment, ohne das Medium zu klären, und am 2.–3. Tag bildet sich ein zarter Film auf der Oberfläche, der an der Wand des Reagenzglases haftet. Anschließend verdickt sich der Film und faltet sich. Viele Stämme des Melioidose-Erregers verströmen beim Wachstum auf Medien zunächst einen unangenehmen fauligen Geruch, der dann einem angenehmen Trüffelaroma weicht. Auf Blutagar führt es manchmal zu Hämolyse. Fermentiert Glucose, Lactose und andere Kohlenhydrate unter Säurebildung. Mit zunehmendem Alter der Kultur nimmt die enzymatische Aktivität ab. Verflüssigt Gelatine und geronnene Molke. Peptonisiert Milch, gerinnt aber nicht. Bildet kein Indol. Hat denitrifizierende Eigenschaften und Lecithinaseaktivität.

Der Erreger der Melioidose ist hinsichtlich seiner Antigene recht homogen. Er weist somatische (O), Membran- (K), Schleimhaut- (M) und Flagellen- (H) Antigene auf, wobei das somatische O-Antigen mit dem O-Antigen des Rotz-Erregers verwandt ist.

Der Erreger der Melioidose produziert zwei hitzelabile Toxine. Eines davon verursacht hämorrhagische und nekrotische Läsionen, das zweite führt zum Tod der Labortiere (letales Toxin), ohne das Gewebe an der Injektionsstelle zu schädigen.

Epidemiologie der Melioidose

Quelle der Melioidose sind Nagetiere (Ratten, Mäuse), Katzen, Hunde, Ziegen, Schafe, Schweine, Kühe und Pferde, unter denen Tierseuchen auftreten können. In Endemiegebieten kommt der Erreger in Böden und Gewässern offener Reservoirs vor, die mit Exkrementen kranker Tiere kontaminiert sind. Eine Ansteckung des Menschen nicht nur durch Kontakt, sondern auch über die Nahrung ist nicht ausgeschlossen. Ein Kranker ist nicht ansteckend für andere. In Russland wurden seit Jahrzehnten keine Fälle von Melioidose bei Menschen beobachtet. Die Krankheit tritt in einer Reihe von Ländern Südostasiens, Europas, Afrikas, Nord- und Südamerikas sowie Australiens auf.

Der Erreger der Melioiliose stirbt bei einer Temperatur von 56 °C innerhalb von 30 Minuten ab, eine 1%ige Phenollösung oder eine 0,5%ige Formalinlösung tötet ihn innerhalb von 10 Minuten. In Wasser und Erde überlebt er bis zu 1,5 Monate, in Tierkadavern bis zu 12 Tage.

Symptome einer Melioidose

Eine Infektion des Menschen erfolgt hauptsächlich durch geschädigte Haut oder Schleimhäute bei Kontakt mit Wasser oder Erde, die den Erreger der Melioidose enthalten. Die Inkubationszeit der Melioidose beträgt 4 Tage bis mehrere Monate. Der Erreger der Melioidose vermehrt sich im Blut, breitet sich im ganzen Körper aus und führt zur Bildung von Abszessen in verschiedenen Organen und Geweben.

Der Verlauf der Melioiliose kann akut und chronisch sein. Die Prognose ist immer ernst, die Krankheit kann Monate und sogar Jahre andauern.

Labordiagnostik der Meliolose

Es werden bakteriologische, serologische und biologische Methoden angewendet. Zur Isolierung einer Reinkultur werden Blut, Sputum, Eiter aus Abszessen, Nasenausfluss und Urin sowie Leichenmaterial entnommen. Das Blut der Patienten wird auf Glycerin-MPB, jedes andere Material auf Glycerin-Agar inokuliert. Der Erreger ist im Gegensatz zu anderen Pseudomonaden resistent gegen Polymyxin in einer Konzentration von 400 μg/ml.

Neben der Aussaat des Materials auf den Medien werden Meerschweinchen oder Hamster infiziert: Das Blut der Kranken wird intraperitoneal injiziert, anderes Material – subkutan oder durch Einreiben in die vernarbte Haut. Bei einem positiven Ergebnis entwickeln sich Ödeme, Nekrosen und Ulzerationen an der Injektionsstelle sowie Abszesse in den Lymphknoten. Beim Öffnen eines toten Tieres finden sich mehrere Abszesse in den inneren Organen; daraus lässt sich leicht eine Reinkultur isolieren.

Um spezifische Antikörper im Blut von Patienten oder Genesenen nachzuweisen, werden RSC-, RPGA- und Agglutinationsreaktionen eingesetzt. Der Anstieg der Antikörpertiter bei diesen Reaktionen ist ein wichtiges diagnostisches Zeichen, doch selbst in diesem Fall ist es nicht immer möglich, Melioidose von Rotz zu unterscheiden.

Spezifische Prävention von Meliolose

Eine spezifische Prävention der Melioidose wurde bisher nicht entwickelt. Die allgemeine Prävention beschränkt sich auf Deratisierungsmaßnahmen in für Melioidose ungünstigen Gebieten, um Nagetieren den Zugang zu Wasserquellen, Unterkünften und Nahrung zu verwehren. Das Baden in stehenden Gewässern und das Trinken von nicht desinfiziertem Wasser sind verboten. Kranke Haustiere werden isoliert, behandelt (oder vernichtet).

[

[