Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Epiglottitis

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Akute Epiglottitis ist eine Erkrankung des Kehlkopfes, die durch Haemophilus influenzae Typ B verursacht wird und zu akutem respiratorischem Versagen (akutes respiratorisches Versagen vom obstruktiven Typ) führt. Dabei handelt es sich um eine rasch fortschreitende Entzündung der Epiglottis und des umgebenden Gewebes des Kehlkopf-Rachenraums, die durch zunehmende Symptome von Atembeschwerden infolge einer Schwellung der Epiglottis und der Aryepiglottisfalten gekennzeichnet ist.

Epidemiologie

Infektionsquelle und -reservoir ist der Mensch. Die Krankheit wird durch Tröpfchen in der Luft übertragen. Der Erreger wird bei 80 % der gesunden Menschen aus dem Nasopharynx ausgeschieden. Eine gesunde Übertragung kann mehrere Tage bis Monate dauern. Am häufigsten erkranken Kinder im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren, seltener Neugeborene, ältere Kinder und Erwachsene. Die Häufigkeit der Übertragung von Haemophilus influenza Typ B bei Kindern in Russland beträgt in normalen Zeiten nicht mehr als 5 %, während einer Epidemie steigt sie stark an.

Ursachen Epiglottitis

Der Hauptverursacher der Epiglottitis bei Kindern (bis zu 90 %) ist Haemophilus influenzae (Typ B). Neben Haemophilus influenzae wurden folgende Erreger identifiziert (bei ihnen verläuft die Erkrankung in einer milderen Form): Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus parainfluensae (Pfeiffer-Bazillus). Letzterer gehört zur Gattung Haemophilus, die 16 Bakterienarten vereint, von denen 8 für den Menschen pathogen sind. Am gefährlichsten sind Haemophilus influenzae, das Schäden an Atemwegen, Haut, Augen, Epiglottis, Endokarditis, Meningitis, Arthritis und Haemophilus ducteyi verursacht.

Risikofaktoren

Risikofaktoren für die Entwicklung einer akuten Epiglottitis bei Kindern:

- Alter von 6 Monaten bis 4 Jahren,

- männliches Geschlecht (Jungen erkranken 1,5-2 mal häufiger als Mädchen),

- frühere Allergien,

- perinatale Enzephalopathie,

- vorbeugende Impfungen, die zeitlich mit dem Ausbruch der Krankheit zusammenfallen,

- gleichzeitige Lymphogranulomatose (und damit verbundene Chemotherapie), Sichelzellenanämie, Agammaglobulinämie,

- Zustand nach Splenektomie.

Kinder im Alter von 2 bis 12 Jahren erkranken häufiger, Erwachsene hingegen seltener.

Symptome Epiglottitis

Eine akute Epiglottitis beginnt häufig mit einer Atemwegsinfektion, leichten Halsschmerzen, Stimmstörungen, Schluckbeschwerden und Fieber. Die Symptome einer akuten Epiglottitis können rasch zu einer vollständigen Kehlkopfobstruktion führen, die sich innerhalb von 4–6 Stunden nach Beginn entwickelt. Das Kind sitzt in dieser Position mit nach vorne gestrecktem Kinn; die Halswirbelsäule ist maximal gestreckt; die Zunge ragt aus der Mundhöhle; starker Speichelfluss. Husten tritt selten auf.

Charakteristische Symptome sind plötzlicher Temperaturanstieg, starke Halsschmerzen, eine rasch fortschreitende Obstruktion der Atemwege und vermehrter Speichelfluss. Akrozyanose, Schwitzen und blasse, gräulich gefärbte Haut treten auf. Das Kind befindet sich in einer erzwungenen halbsitzenden Position. Der Kopf befindet sich in einer charakteristischen „Schnüffel“-Position und „schnappt“ mit dem Mund nach Luft. Stenotische Atmung, alle Hilfsmuskeln sind beteiligt, die Stimme ist heiser, der Husten ist selten, recht sonor, aber trocken und unproduktiv. Das Kind kann nicht schlucken. Beim Versuch, das Kind auf den Rücken zu legen, verstärkt sich die Ateminsuffizienz. Erbrechen ist möglich, auch von „Kaffeesatz“. Herztöne sind gedämpft, Tachykardie, der Puls ist schwach. Bei der Untersuchung ist der Rachen hyperämisch, mit einer großen Menge dicken und zähen Schleims und Speichels gefüllt, gelegentlich ist eine vergrößerte kirschrote Epiglottis zu sehen.

An die Stelle der Angst tritt eine starke Zunahme der Zyanose und es entwickelt sich ein hypoxisches Koma mit tödlichem Ausgang.

Die Manifestation der Krankheit und eine schwere Verlegung der Atemwege sind die Kennzeichen einer Epiglottitis.

[ 15 ]

[ 15 ]

Wo tut es weh?

Formen

Es gibt ödematöse, infiltrative und abszedierende Formen der akuten Epiglottitis. Infiltrative und abszedierende Formen können zur Entwicklung einer Sepsis führen. Vor dem Hintergrund einer septischen Erkrankung entwickelt sich häufig eine hämophile Meningitis. Wenn die Symptome einer akuten Epiglottitis nachlassen, treten eine Stenose des Kehlkopfes und des subglottischen Raums sowie eine eitrige Laryngotracheobronchitis in den Vordergrund.

Diagnose Epiglottitis

Die Diagnose einer akuten Epiglottitis bei Kindern basiert auf Anamnesedaten, dem klinischen Bild der Erkrankung, der Visualisierung der Epiglottis, der ätiologischen Diagnose von Blutkulturen und einem Abstrich aus dem Oropharynx.

Beim Ein- und Ausatmen sind Geräusche mit überwiegend tiefen Tönen zu hören. Starker Stridor, Retraktion im Bereich oberhalb und unterhalb des Brustbeins mit Anzeichen einer Zyanose weisen auf die Gefahr einer vollständigen Obstruktion der Atemwege hin.

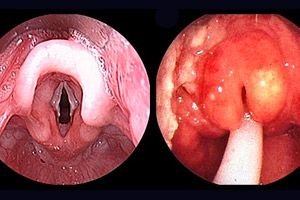

Bei der Untersuchung des Rachens: dunkelkirschfarbene Infiltration der Zungenwurzel, geschwollener und entzündeter Kehldeckel.

Laryngoskopie: Ödeme des Stellknorpels, entzündete supraglottische Strukturen des umgebenden Gewebes. In einigen Fällen kann die Untersuchung beim Kind einen Laryngospasmus auslösen, der ein sofortiges Eingreifen erfordert. Die Diagnose wird durch direkte Untersuchung des Rachens und Kehlkopfes gestellt.

Eine Röntgenaufnahme wird nur bei zweifelhafter Diagnose und unter der Voraussetzung durchgeführt, dass das Kind von einem Arzt begleitet wird, der mit der Intubationsmethode vertraut ist. Diagnostische Anzeichen: Epiglottisschatten mit vergrößertem Volumen an geschwollenem Weichgewebe, abgerundeter und verdickter Rand der aryepiglottischen Falten.

Was muss untersucht werden?

Wie zu prüfen?

Differenzialdiagnose

Bei folgenden Erkrankungen wird eine Differentialdiagnostik durchgeführt:

- akute stenosierende Laryngotracheitis (Pseudokrupp-Syndrom),

- Retropharyngealabszess,

- Abszess der Zungenwurzel,

- BA,

- thermische und chemische Läsionen der Mund-Rachen-Schleimhaut,

- Fremdkörper im Kehlkopf,

- subglottisches Hämangiom,

- Kehlkopfpapillomatose,

- multiple Weichteiltumoren des Oropharynx,

- Bronchiolitis,

- Keuchhusten.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Epiglottitis

Kinder mit Epiglottitis müssen notfallmäßig stationär aufgenommen werden. Der Transport erfolgt ausschließlich im Sitzen. Gegebenenfalls erfolgt eine endotracheale Intubation. Amoxicillin/Clavulanat (40 mg/(kg x Tag) | oder Ceftriaxon (100–200 mg/(kg x Tag)|) wird parenteral verabreicht. Als letzte Maßnahme kann eine Tracheotomie durchgeführt werden.

Die wichtigsten Behandlungsrichtungen für akute Epiglottitis:

- Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit der oberen Atemwege,

- rationale Antibiotikatherapie,

- Infusionstherapie,

- immunkorrigierende Therapie.

Es ist wichtig, auf die Gefahr der Inhalation warmer, befeuchteter Mischungen hinzuweisen. Indikationen für eine stationäre Aufnahme des Patienten auf der Intensivstation sind zunehmende Angstzustände, fortschreitende Dyspnoe, hartnäckige Hyperthermie und Hyperkapnie. Ein Versuch einer Trachealintubation durch Notärzte kann tödlich enden, daher ist eine Verlegung des Patienten auf die nächstgelegene pädiatrische Intensivstation erforderlich. Auch auf der Intensivstation sind Probleme mit der Trachealintubation möglich. Es ist notwendig, auf die Anlage einer Mikrotracheostomie zur Hochfrequenzbeatmung vorbereitet zu sein.

Es ist gefährlich, den Patienten in eine horizontale Position zu bringen, da dies zu einer Obstruktion der Atemwege durch eine abgesenkte Epiglottis führen kann. Die endotracheale Intubation sollte in halbsitzender Position durchgeführt werden. Die Verwendung von Inhalationsanästhetika, insbesondere Halothan, zur Anästhesie birgt ein gewisses Risiko. Die Inhalation von Sevofluran und ein schneller Zugang zu einer peripheren Vene sind sinnvoller. Zur Sedierung werden Midazolam in einer Dosis von 0,3–0,5 mg/kg und Natriumoxybutyrat in einer Dosis von 100 mg/kg eingesetzt.

Die Punktion der Zentralvene wird nach Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Atemwege durchgeführt.

Antibakterielle Therapie

Verwenden Sie Cephalosporine der zweiten Generation Cefuroxim 150 mg / (kg x Tag), Cephalosporine der dritten Generation - Cefotaxim 150 mg / (kg x Tag), Ceftriaxon 100 mg / (kg x Tag), Ceftazidim 100 mg / (kg x Tag) in Kombination mit Aminoglykosiden Nithromycin 7,5 mg / (kg x Tag). Verwenden Sie Carbapeneme - Meropenem (Meronem) 60 mg / (kg x Tag) in drei Dosen. Die Dauer der antibakteriellen Therapie beträgt mindestens 7-10 Tage, um Flüssigkeit im Gefäßbett zu erhalten und den Patienten ausreichend Kalorien und plastische Substanzen zuzuführen.

Mit der Verbesserung des pulmonalen Gasaustausches und der Stabilisierung des Allgemeinzustandes des Patienten sollte der Schwerpunkt der Therapie auf die Deckung des Energie- und plastischen Bedarfs durch parenterale Ernährung oder eine gemischte (parenteral-enterale Ernährung) verlagert werden.

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

[ 19 ], [ 20 ], [ 21 ], [ 22 ], [ 23 ], [ 24 ]

Immunkorrektive Therapie

- normales menschliches Immunglobulin zur intravenösen Verabreichung bis zu 1 g/kg für 3 Tage,

- Pentaglobin 5 ml/kg einmalig.

Bei der Behandlung einer ambulant erworbenen Pneumonie sollte ein differenzierter Ansatz bei der Auswahl der Antibiotika berücksichtigt werden, der das Alter, den Schweregrad der Erkrankung und das Vorliegen von Begleiterkrankungen berücksichtigt. Bei der Auswahl eines Antibiotikums für einen Patienten mit nosokomialer Pneumonie werden die Art der Mikroflora der Abteilung (allgemeine Profilabteilung oder Intensivstation), der Einsatz künstlicher Beatmung und der Zeitpunkt der Entwicklung einer Beatmungspneumonie berücksichtigt.

Ambulant erworbene Lungenentzündung

Medikamente der Wahl

- Amoxicillin + Clavulansäure oder Ampicillin + Sulbactam in Kombination mit Makroliden (für leichte Fälle),

- Cephalosporine der III.-IV. Generation + Makrolide intravenös + Rifampicin (in schweren Fällen)

Alternative Medikamente

- intravenöse Fluorchinolone, Carbapeneme

Nosokomiale Pneumonie

Medikamente der Wahl

- Amoxicillin + Clavulansäure, Ampicillin + Sulbactam,

- Cephalosporine der II.-III. Generation

Alternative Medikamente

- Fluorchinolone, Cefepim + Aminoglykoside, Vancomycin.

Antioxidantientherapie (Ascorbinsäure, Vitamin E)

Behandlung von Komplikationen

Bei nicht-kardiogener Lungenembolie kommen künstliche Beatmung, Entschäumer (Ethylalkohol), intravenöse Gabe von Saluretika und Aminophyllin zum Einsatz.

Bei Pyopneumothorax wird eine Pleuradrainage angelegt. Bei Myokarddystrophie werden Medikamente mit kardiotroper Wirkung verschrieben – Dobutamin 10–20 µg/(kg x min), Dopamin 5–20 µg/(kg x min).