Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Fraktur des Oberkiefers

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 07.07.2025

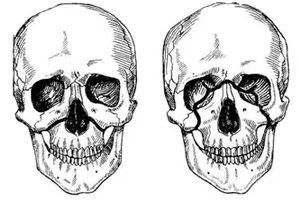

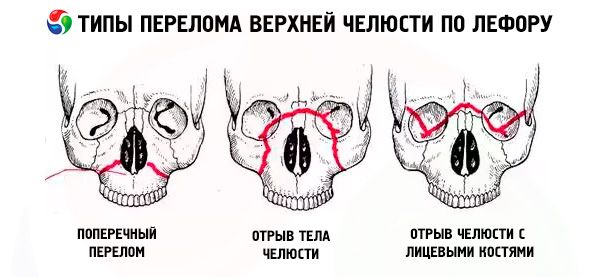

Eine Oberkieferfraktur folgt üblicherweise einer der drei typischen Linien des geringsten Widerstands, die von Le Fort beschrieben wurden: obere, mittlere und untere. Sie werden allgemein als Le-Fort-Linien bezeichnet (Le Fort, 1901).

- Le Fort I – die untere Linie – verläuft von der Basis der Apertura pyriformis horizontal zurück zum Processus pterygoideus des Keilbeins. Diese Frakturart wurde erstmals von Guérin beschrieben, und auch Le Fort erwähnt sie in seiner Arbeit. Daher sollte die Fraktur entlang der unteren Linie als Guérin-Le-Fort-Fraktur bezeichnet werden.

- Le Fort II – die Mittellinie, verläuft quer durch die Nasenbeine, den Boden der Augenhöhle, den Infraorbitalrand und dann nach unten entlang der Jochbeinnaht und des Flügelfortsatzes des Keilbeins.

- Le Fort III ist die obere Linie mit der geringsten Stärke, die quer durch die Basis der Nasenbeine, den Boden der Augenhöhle, ihren äußeren Rand, den Jochbogen und den Flügelfortsatz des Keilbeins verläuft.

Bei einer Le-Fort-I-Fraktur ist nur der Zahnbogen des Oberkiefers mitsamt dem Gaumenfortsatz beweglich; bei einer Le-Fort-II-Fraktur der gesamte Oberkiefer mit Nase und bei einer Le-Fort-III-Fraktur der gesamte Oberkiefer mit Nase und Jochbein. Die angegebene Beweglichkeit kann einseitig oder beidseitig sein. Bei einseitigen Oberkieferfrakturen ist die Beweglichkeit des Fragments weniger ausgeprägt als bei beidseitigen Frakturen.

Frakturen des Oberkiefers, insbesondere entlang der Le-Fort-III-Linie, gehen häufig mit Schäden an der Schädelbasis, Gehirnerschütterungen, Prellungen oder einer Kompression des Gehirns einher. Gleichzeitige Schäden an Kiefer und Gehirn sind häufig die Folge eines schweren und schweren Traumas: ein Schlag ins Gesicht mit einem schweren Gegenstand, eine Kompression, ein Sturz aus großer Höhe. Der Zustand von Patienten mit einer Oberkieferfraktur wird durch Schäden an den Wänden der Nasennebenhöhlen, dem Nasenrachenraum, dem Mittelohr, den Hirnhäuten, der vorderen Schädelgrube mit den darin eingetriebenen Nasenbeinen und den Wänden der Stirnhöhle erheblich verschlimmert. Infolge einer Fraktur der Wände dieser Nebenhöhle oder des Siebbeinlabyrinths kann ein Emphysem des Unterhautgewebes in Augenhöhle, Stirn und Wange auftreten, das sich durch das charakteristische Symptom des Krepitierens äußert. Häufig kommt es zu Quetschungen oder Rissen der Weichteile im Gesicht.

[ 1 ]

[ 1 ]

Symptome eines Oberkieferbruchs

Frakturen der Schädelbasis gehen mit Symptomen wie „blutigen Gläsern“, subkonjunktivaler Suffusion (Blutdurchtränkung), retroaurikulärem Hämatom (bei einer Fraktur der mittleren Schädelgrube), Blutungen und insbesondere Liquorrhö aus Ohr und Nase, Funktionsstörungen der Hirnnerven und allgemeinen neurologischen Störungen einher. Am häufigsten sind die Äste des Trigeminus-, Gesichts- und Oculomotoriusnervs geschädigt (Sensibilitätsverlust, Mimikstörung, Schmerzen beim Bewegen der Augäpfel nach oben oder zur Seite usw.).

Die Geschwindigkeit der Hämatomentwicklung ist von großer diagnostischer Bedeutung: schnell – weist auf einen lokalen Ursprung hin, und langsam – über 1–2 Tage – ist typisch für indirekte, tiefe Blutungen, dh eine Fraktur der Schädelbasis.

Die Diagnose von Frakturen des Oberkiefers ist im Vergleich zu Verletzungen des Unterkiefers eine komplexere Aufgabe, da sie häufig mit einer schnell zunehmenden Schwellung der Weichteile (Augenlider, Wangen) und intrazellulären Blutungen einhergehen.

Die typischsten Symptome einer Oberkieferfraktur:

- Verlängerung oder Abflachung des mittleren Gesichtsteils aufgrund der Verschiebung des gerissenen Kiefers nach unten oder innen (nach hinten);

- Schmerzen beim Versuch, die Zähne zu schließen;

- Fehlbiss;

- Blutungen aus Nase und Mund.

Letzteres ist besonders ausgeprägt bei Frakturen entlang der Le-Fort-III-Linie. Darüber hinaus sind Frakturen des Oberkiefers häufig betroffen, was es schwierig macht, das Hauptsymptom einer Knochenfraktur zu erkennen – die Verschiebung von Fragmenten und deren pathologische Beweglichkeit. In solchen Fällen kann die Diagnose durch eine Abflachung des mittleren Gesichtsdrittels, eine Malokklusion und das Stufensymptom unterstützt werden, das durch Palpation der Ränder der Augenhöhlen, Jochbögen und Jochbeinkämme (der Bereich, in dem sich der Jochbeinfortsatz des Oberkiefers und der Oberkieferfortsatz des Jochbeins verbinden) aufgedeckt wird und durch eine Verletzung der Integrität dieser Knochenformationen verursacht wird.

Um die Genauigkeit der Diagnose von Frakturen des Oberkiefers zu erhöhen, sollte man die Schmerzen beim Abtasten der folgenden Punkte berücksichtigen, die Bereichen erhöhter Dehnbarkeit und Kompression der Knochen entsprechen:

- oberer Nasenflügel – an der Basis der Nasenwurzel;

- untere Nase - an der Basis der Nasenscheidewand;

- supraorbital – entlang der oberen Kante der Augenhöhle;

- extraorbital – am äußeren Rand der Augenhöhle;

- infraorbital - entlang der Unterkante der Augenhöhle;

- Jochbein;

- gewölbt - auf dem Jochbogen;

- tuberal - am Tuberkel des Oberkiefers;

- Jochbein-Alveolar-Bereich - oberhalb des 7. oberen Zahns;

- Eckzahn;

- Gaumen (Punkte werden von der Seite der Mundhöhle abgetastet).

Symptome der Beweglichkeit der Oberkieferfragmente und eines „schwebenden Gaumens“ können wie folgt festgestellt werden: Der Arzt greift mit den Fingern seiner rechten Hand die vordere Zahngruppe und den Gaumen und legt seine linke Hand von außen auf die Wangen; dann macht er leichte Wippbewegungen vorwärts, rückwärts und rückwärts. Bei impaktierten Frakturen kann die Beweglichkeit des Fragments auf diese Weise nicht bestimmt werden. In diesen Fällen ist es notwendig, die Flügelfortsätze der Keilbeine abzutasten; in diesem Fall verspürt der Patient normalerweise Schmerzen, insbesondere bei Frakturen entlang der Le-Fort-Linie II und III, manchmal begleitet von einer Reihe der oben genannten Symptome einer Fraktur der Schädelbasis, des Siebbeinlabyrinths, der Nasenbeine, der unteren Wände der Augenhöhlen und der Jochbeine.

Bei Patienten mit Verletzungen des Oberkiefers und des Stirnbeins sind Frakturen der Kieferhöhlenwände, des Unterkiefers und der Jochbeine, des Siebbeinlabyrinths und der Nasenscheidewand möglich. Daher kann es bei kombinierten Frakturen der Schädelbasis, des Oberkiefers, der Jochbeine, der Nasenscheidewand und der Tränenbeine zu starkem Tränenfluss und Liquorrhö aus Nase und Ohren kommen.

Die Kombination von Oberkieferfrakturen mit traumatischen Schäden an anderen Körperteilen äußert sich klinisch in den meisten Fällen in einem besonders schweren Syndrom der gegenseitigen Verschlimmerung und Überlappung. Patienten mit einer solchen Kombination sollten als Opfer mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung allgemeiner septischer Komplikationen nicht nur im Kiefer- und Gesichtsbereich, sondern auch in anderen entfernten Lokalisationsherden (infolge von Infektionsmetastasen) eingestuft werden, einschließlich geschlossener, die keine direkte anatomische Verbindung zu Kiefer, Mundhöhle und Gesicht haben.

Viele Patienten mit Oberkieferfrakturen leiden in gewissem Ausmaß an einer traumatischen Neuritis der infraorbitalen Äste des Trigeminusnervs; bei manchen Opfern kommt es über einen längeren Zeitraum zu einer verringerten elektrischen Erregbarkeit der Zähne auf der Seite der Verletzung.

Von gewisser diagnostischer Bedeutung ist die palpatorische Erkennung von Unregelmäßigkeiten an den Augenhöhlenrändern (stufenförmige Vorwölbungen), Jochbein-Alveolar-Kämmen, Nasolabialnähten sowie Veränderungen an den Oberkieferrändern bei der Röntgenaufnahme in axialer und frontaler Projektion.

Folgen von Kieferfrakturen

Der Ausgang von Kieferfrakturen hängt von vielen Faktoren ab: Alter und Allgemeinzustand des Opfers vor der Verletzung, das Vorliegen eines Syndroms der gegenseitigen Verschlimmerung, die Umweltbedingungen im Gebiet des ständigen Wohnsitzes des Opfers und insbesondere das Vorliegen eines Ungleichgewichts von Mineralstoffen in Wasser und Nahrung (GP Ruzin, 1995). So sind laut GP Ruzin bei Bewohnern verschiedener Gebiete der Region Iwano-Frankiwsk der Verlauf von Frakturen und die Art der untersuchten Stoffwechselprozesse nahezu identisch und können als optimal betrachtet werden, während in der Region Amur der Prozess der Knochengeweberegeneration und die Stoffwechselreaktionen langsamer sind. Die Häufigkeit und Art der Komplikationen hängen von der Anpassungsphase des Individuums in diesem Bereich ab. Die von ihm verwendeten Indikatoren – Entzündungsreaktionsindex (IRI), Stoffwechselindex (MI), Regenerationsindex (RI) – ermöglichen die Analyse aller Veränderungen der untersuchten Indikatoren, selbst in Fällen, in denen die Veränderungen bei jedem einzelnen von ihnen nicht über die physiologischen Normen hinausgehen. Daher ermöglicht die Verwendung der Indizes IVR, MI und RI, den Verlauf einer Fraktur und die Entwicklung einer entzündlich-infektiösen Komplikation vorherzusagen, einen Behandlungsplan für einen Patienten zu erstellen, um Stoffwechselprozesse zu optimieren, Komplikationen vorzubeugen und die Behandlungsqualität unter Berücksichtigung der Eigenschaften und äußeren Bedingungen des Patienten zu überwachen. Für die Region Iwano-Frankiwsk lauten die kritischen Werte der Indizes beispielsweise: IVR – 0,650, MI – 0,400, RI – 0,400. Wenn niedrigere Werte erreicht werden, ist eine korrigierende Therapie erforderlich. Eine Stoffwechseloptimierung ist nicht erforderlich, wenn IVR > 0,6755, MI > 0,528, RI > 0,550. Der Autor hat festgestellt, dass die Indexwerte in verschiedenen Regionen je nach medizinisch-geografischen und biogeochemischen Bedingungen, die bei ihrer Analyse berücksichtigt werden müssen, variieren können. So sind diese Werte in der Region Amur niedriger als in der Region Iwano-Frankiwsk. Aus diesem Grund ist es ratsam, in den ersten 2–4 Tagen nach der Verletzung eine Beurteilung von IVR, MI und RI in Verbindung mit einer klinischen und radiologischen Untersuchung des Patienten durchzuführen, um das anfängliche Regenerationspotenzial zu ermitteln und die erforderliche Korrekturtherapie zu verschreiben, am 10.–12. Tag, um die durchgeführte Behandlung zu klären und am 20.–22. Tag, um die Behandlungsergebnisse zu analysieren und die Merkmale der Rehabilitation vorherzusagen.

Laut GP Ruzin ist es in Regionen mit Hypo- und Unwohlsein, einem Ungleichgewicht der Mineralkomponenten und der Aminosäurezusammensetzung von Proteinen während der Anpassungsphase notwendig, Anabolika und Adaptogene in den Behandlungskomplex einzubeziehen. Unter allen von ihm verwendeten physikalischen Faktoren hatte die Laserstrahlung den stärksten positiven Effekt.

Basierend auf seiner Forschung fasst der Autor praktische Empfehlungen wie folgt zusammen:

- Es empfiehlt sich, Tests zu verwenden, die den Stoffwechselzustand und den Reparaturprozess charakterisieren: Entzündungsreaktionsindex (IRI), Stoffwechselindex (MI), Regenerationsindex (RI).

- Bei einem IVR unter 0,675 ist der Einsatz osteotroper Antibiotika notwendig, bei einem IVR über 0,675 ist bei rechtzeitiger und ausreichender Ruhigstellung eine Antibiotikatherapie nicht angezeigt.

- Liegen die MI- und RI-Werte unter 0,400, ist eine Therapie erforderlich, die einen Komplex aus Medikamenten und Wirkstoffen umfasst, die den Protein- und Mineralstoffwechsel anregen.

- Bei niedrigen IVR-Werten ist der Einsatz lokaler thermischer Verfahren (UHF) kontraindiziert, bis der Entzündungsherd abgeklungen oder drainiert ist.

- Bei der Behandlung von Patienten mit Unterkieferfrakturen unter ungünstigen medizinischen und geografischen Bedingungen, insbesondere während der Anpassungsphase, sollten Adaptogene, Anabolika und Antioxidantien verschrieben werden.

- Um das Infiltrat schnell aufzulösen und die Schmerzdauer zu verkürzen, empfiehlt sich in den ersten 5-7 Tagen nach der Verletzung eine Laserbestrahlung.

- Um die Behandlung von Patienten mit einer Unterkieferfraktur zu optimieren und die Dauer des Krankenhausaufenthalts zu verkürzen, ist es notwendig, Rehabilitationsräume einzurichten und die Kontinuität in allen Phasen der Behandlung sicherzustellen.

Bei rechtzeitiger präklinischer, medizinischer und fachärztlicher Versorgung sind die Ergebnisse von Kieferfrakturen bei Erwachsenen günstig. So konnte beispielsweise VF Chistyakova (1980) durch die Verwendung eines Antioxidantienkomplexes zur Behandlung unkomplizierter Unterkieferfrakturen die Krankenhausaufenthaltsdauer der Patienten um 7,3 Betttage verkürzen, und VV Lysenko (1993) reduzierte bei der Behandlung offener Frakturen, d. h. offensichtlich mit oraler Mikroflora infizierter Frakturen, durch intraorales Nitazol-Schaum-Aerosol den Prozentsatz traumatischer Osteomyelitis um das 3,87-fache und verkürzte gleichzeitig die Dauer der Antibiotika-Einnahme. Laut KS Malikov (1983) wurde beim Vergleich des Röntgenbildes des Prozesses der reparativen Regeneration des Unterkiefers mit autoradiographischen Indizes ein spezifisches Muster im Knochenmineralstoffwechsel festgestellt: Eine Zunahme der Intensität des Einschlusses der radioaktiven Isotope 32 P und 45 Ca in das Knochenregenerat des beschädigten Unterkiefers geht mit dem Auftreten radiologisch sichtbarer Verkalkungsbereiche in den Endabschnitten der Fragmente einher; die Dynamik der Absorption von Radiopharmaka erfolgt in Form von zwei Phasen maximaler Konzentration markierter Verbindungen 32 P und 45 Ca in der Verletzungszone. Während die Knochenfragmente bei Frakturen des Unterkiefers heilen, nimmt die Intensität des Einschlusses der Isotope 32 P und 45 Ca in der Verletzungszone zu. Die maximale Konzentration osteotroper radioaktiver Verbindungen in den Endabschnitten der Fragmente wird am 25. Tag nach der Kieferverletzung beobachtet. Die Anreicherung von Makro- und Mikroelementen in den Endabschnitten der Unterkieferfragmente hat einen phasischen Charakter. Der erste Anstieg der Mineralstoffkonzentration wird an den Tagen 10–25, der zweite an den Tagen 40–60 beobachtet. In späteren Stadien der reparativen Regeneration (120 Tage) nähert sich der Mineralstoffwechsel in der Frakturzone allmählich den Normalwerten an und ist am 360. Tag vollständig normalisiert, was dem Prozess der endgültigen Reorganisation des Knochenkallus entspricht, der die Unterkieferfragmente verband. Der Autor stellte fest, dass eine rechtzeitige und korrekte anatomische Ausrichtung der Fragmente und ihre zuverlässige chirurgische Fixierung (z. B. mit einer Knochennaht) zu einer frühen (25 Tage) Knochenfusion der Unterkieferfragmente und zur Wiederherstellung (nach 4 Monaten) der normalen Struktur des neu gebildeten Knochengewebes führt. Seine Untersuchung mit biochemischen und spektralen Forschungsmethoden im Vergleich mit morphologischen und autoradiographischen Daten zeigte, dass der Sättigungsgrad der Kallus-Mikrostrukturen mit Mineralien mit zunehmender Reife des Knochengewebes allmählich zunimmt.

Bei nicht rechtzeitiger Anwendung einer komplexen Behandlung können die oben genannten und andere entzündliche Komplikationen (Sinusitis, Arthritis, wanderndes Granulom usw.) auftreten, es kann zur Bildung falscher Gelenke kommen, es kann zu kosmetischen Entstellungen des Gesichts kommen, es können Kau- und Sprachstörungen auftreten und es können andere nicht entzündliche Erkrankungen auftreten, die eine komplexe und langfristige Behandlung erfordern.

Bei mehreren Kieferfrakturen im Alter und bei senilen Personen werden häufig eine verzögerte Fusion, Pseudoarthrose, Osteomyelitis usw. beobachtet.

In einigen Fällen erfordert die Behandlung posttraumatischer Komplikationen den Einsatz komplexer orthopädischer Strukturen entsprechend der Art der funktionellen und anatomisch-kosmetischen Störungen sowie rekonstruktive Operationen (Osteoplastie, Refraktion und Osteosynthese, Arthroplastik usw.).

Diagnose einer Fraktur des Oberkiefers

Die Röntgendiagnostik von Oberkieferfrakturen ist oft sehr schwierig, da die Röntgenaufnahmen in der seitlichen Projektion eine Überlagerung zweier Oberkieferknochen zeigen. Daher werden Röntgenaufnahmen des Oberkiefers in der Regel nur in einer (sagittalen) Projektion (Übersichtsröntgen) angefertigt, wobei auf die Konturen des Jochbeinkamms, des Infraorbitalrandes und der Grenzen der Kieferhöhlen geachtet werden sollte. Ihre Verletzung (Knicke und Zickzacklinien) weist auf eine Oberkieferfraktur hin.

Bei einer kraniofazialen Disjunktion (Fraktur entlang der Le-Fort-III-Linie) ist die Röntgenaufnahme des Gesichtsschädels in axialer Projektion eine große Hilfe bei der Diagnosestellung. In den letzten Jahren werden auch Tomographie und Panoramaröntgen erfolgreich eingesetzt.

In den letzten Jahren sind Diagnosetechnologien (Computertomographie, Magnetresonanztomographie) erschienen, die die gleichzeitige Diagnose von Schäden an Gesichts- und Schädelknochen ermöglichen. So unterteilten Y. Raveh et al. (1992), T. Vellemin, I. Mario (1994) Frakturen der Stirn-, Oberkiefer-, Siebbein- und Augenhöhle in zwei Typen und einen Subtyp - (1a). Typ I umfasst frontonasale Siebbein- und mediale Orbitalfrakturen ohne Schäden an den Knochen der Schädelbasis. Beim Subtyp 1a kommen zusätzlich Schäden an der medialen Wand des Sehnervenkanals und eine Kompression des Sehnervs hinzu.

Typ II umfasst frontal-nasal-ethmoidale und mediale orbitale Frakturen der Schädelbasis. In diesem Fall sind die inneren und äußeren Teile des Gesichts- und Schädels geschädigt, mit intrakranieller Verschiebung der hinteren Stirnhöhlenwand, des vorderen Teils der Schädelbasis, der oberen Augenhöhlenwand, des Schläfen- und Keilbeins sowie der Sella-turcica-Region. Es kommt zu Rupturen der Dura mater. Diese Art von Verletzung ist gekennzeichnet durch Liquorleckage, Hernienvorwölbung von Hirngewebe aus dem Frakturspalt, Bildung eines beidseitigen Telekanthus mit Ausbreitung der Interorbitalregion sowie Kompression und Schädigung des Sehnervs.

Eine derart detaillierte Diagnostik komplexer kraniofazialer Traumata ermöglicht 10–20 Tage nach der Verletzung einen gleichzeitigen Vergleich der Knochenfragmente der Schädelbasis und des Gesichts, wodurch die Krankenhausaufenthaltsdauer der Opfer und die Zahl der Komplikationen verkürzt werden können.

Was muss untersucht werden?

Wen kann ich kontaktieren?

Hilfe für Opfer von Kiefer- und Gesichtstraumata

Die Behandlung von Patienten mit Kieferfrakturen besteht darin, die verlorene Form und Funktion so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Lösung dieses Problems umfasst die folgenden Hauptphasen:

- Ausrichtung verschobener Fragmente,

- Sichern Sie sie in der richtigen Position.

- Stimulation der Knochengeweberegeneration im Frakturbereich;

- Vorbeugung verschiedener Arten von Komplikationen (Osteomyelitis, Pseudoarthrose, traumatische Sinusitis, perimaxilläre Phlegmone oder Abszesse usw.).

Eine spezialisierte Behandlung von Kieferfrakturen sollte so früh wie möglich (in den ersten Stunden nach der Verletzung) erfolgen, da eine rechtzeitige Neupositionierung und Fixierung der Fragmente günstigere Bedingungen für die Knochenregeneration und Heilung beschädigter Weichteile der Mundhöhle bietet und auch dazu beiträgt, primäre Blutungen zu stoppen und die Entwicklung entzündlicher Komplikationen zu verhindern.

Die Organisation der Hilfeleistung für Opfer mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen muss die Kontinuität der medizinischen Maßnahmen entlang des gesamten Weges des Opfers vom Unfallort bis zur medizinischen Einrichtung mit obligatorischer Evakuierung zum Zielort gewährleisten. Umfang und Art der geleisteten Hilfeleistung können je nach Situation am Unfallort und Standort der medizinischen Zentren und Einrichtungen variieren.

Man unterscheidet zwischen:

- Erste Hilfe, die direkt am Unfallort, an Sanitätsposten geleistet wird und von Opfern (in der Reihenfolge der Selbst- oder gegenseitigen Hilfe), einem Sanitäter oder einem medizinischen Ausbilder durchgeführt wird;

- prämedizinische Versorgung durch einen Rettungssanitäter oder eine Krankenschwester, die die Erste-Hilfe-Maßnahmen ergänzen soll;

- Erste medizinische Hilfe, die möglichst innerhalb von 4 Stunden nach der Verletzung geleistet werden sollte; sie wird von nicht spezialisierten Ärzten (in ländlichen Bezirkskrankenhäusern, medizinischen Zentren und Rettungsstationen) durchgeführt;

- qualifizierte chirurgische Versorgung, die spätestens 12-18 Stunden nach der Verletzung in medizinischen Einrichtungen erfolgen muss;

- Spezialbehandlung, die innerhalb eines Tages nach der Verletzung in einer spezialisierten Einrichtung durchgeführt werden muss. Die angegebenen Zeiträume für die verschiedenen Behandlungsarten sind optimal.

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

[ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ], [ 8 ]

Erste Hilfe vor Ort

Der Behandlungserfolg bei Kiefer- und Gesichtsverletzungen hängt maßgeblich von der Qualität und Aktualität der Ersten Hilfe ab. Nicht nur die Gesundheit, sondern manchmal auch das Leben des Verletzten, insbesondere bei Blutungen oder Erstickung, hängt von der richtigen Organisation ab. Ein Hauptmerkmal von Kiefer- und Gesichtsverletzungen ist oft die Diskrepanz zwischen dem Typ des Verletzten und der Schwere der Verletzung. Es ist notwendig, die Bevölkerung durch Gesundheitserziehung (beim Roten Kreuz, im Rahmen von Zivilschutzkursen) auf dieses Problem aufmerksam zu machen.

Der medizinische Dienst sollte der Ausbildung in Erster-Hilfe-Techniken große Aufmerksamkeit schenken, insbesondere für Arbeitnehmer in Branchen, in denen die Verletzungsrate recht hoch ist (Bergbau, Landwirtschaft usw.).

Bei der Erstversorgung eines Opfers mit einer Gesichtsverletzung am Unfallort ist es zunächst notwendig, das Opfer in eine Position zu bringen, die eine Erstickung verhindert, d. h. es auf die Seite zu legen und den Kopf in Richtung der Verletzung oder mit dem Gesicht nach unten zu drehen. Anschließend sollte ein aseptischer Verband auf die Wunde gelegt werden. Bei Verätzungen des Gesichts (Säuren oder Laugen) ist es notwendig, die verbrannte Oberfläche sofort mit kaltem Wasser zu waschen, um die Reste der Substanzen zu entfernen, die die Verbrennung verursacht haben.

Nach der Erstversorgung am Unfallort (Sanitätsposten) wird der Verletzte zu einer Sanitätsstation evakuiert, wo die Erste Hilfe durch medizinisches Mittelpersonal erfolgt.

Viele Patienten mit Kiefer- und Gesichtsverletzungen können selbstständig medizinische Zentren in der Nähe des Unfallorts (Gesundheitszentren von Fabriken, Werken) erreichen. Opfer, die sich nicht selbstständig bewegen können, werden unter Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Erstickung und Blutungen in medizinische Einrichtungen transportiert.

Bei Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich kann Erste Hilfe durch zum Unfallort gerufenes medizinisches Mittelpersonal geleistet werden.

[ 9 ]

[ 9 ]

Erste Hilfe

Wie die Notfallhilfe wird auch die lebensrettende Hilfe am Unfallort, in Sanitätsstationen, Gesundheitszentren, Sanitäts- und Sanitäts-Geburtshilfestationen geleistet. In diesem Fall sollten die Bemühungen in erster Linie darauf abzielen, Blutungen zu stoppen und Erstickung und Schock zu verhindern.

Medizinisches Fachpersonal mittlerer Ebene (Zahntechniker, Rettungssanitäter, Hebammen, Krankenschwestern) muss die Grundlagen der Diagnose von Gesichtsverletzungen, Elemente der Ersten Hilfe und die Besonderheiten des Patiententransports kennen.

Der Umfang der präklinischen Versorgung hängt von der Art der Verletzung, dem Zustand des Patienten, der Umgebung, in der die Versorgung erfolgt, und der Qualifikation des medizinischen Personals ab.

Das medizinische Personal muss Zeitpunkt, Ort und Umstände der Verletzung feststellen, nach der Untersuchung des Opfers eine vorläufige Diagnose stellen und eine Reihe therapeutischer und vorbeugender Maßnahmen durchführen.

Blutungen bekämpfen

Das dichte Netz an Blutgefäßen im Kiefer- und Gesichtsbereich begünstigt die Entstehung von Blutungen bei Gesichtsverletzungen. Blutungen können nicht nur nach außen oder in die Mundhöhle, sondern auch in die Tiefe des Gewebes (latent) austreten.

Bei Blutungen aus kleinen Gefäßen kann die Wunde tamponiert und ein Druckverband angelegt werden (sofern dadurch keine Erstickungsgefahr oder die Verschiebung von Kieferfragmenten besteht). Ein Druckverband kann bei den meisten Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich Blutungen stillen. Bei Verletzungen großer Äste der A. carotis externa (lingual, facial, maxillaris, temporalis superficialis) können vorübergehende Blutungen in der Notfallversorgung durch Fingerdruck gestillt werden.

Prävention von Asphyxie und Methoden zu ihrer Bekämpfung

Zunächst ist es notwendig, den Zustand des Patienten richtig einzuschätzen und dabei auf die Art seiner Atmung und Position zu achten. In diesem Fall kann eine Asphyxie festgestellt werden, deren Mechanismus unterschiedlich sein kann:

- Verschiebung der Zunge nach hinten (Luxation);

- Verschluss des Tracheallumens durch Blutgerinnsel (obstruktiv);

- Kompression der Luftröhre durch Hämatom oder ödematöses Gewebe (stenotisch);

- Verschluss des Kehlkopfeingangs mit einem herabhängenden Weichteillappen vom Gaumen oder der Zunge (valvulär);

- Einatmen von Blut, Erbrochenem, Erde, Wasser usw. (Aspiration).

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, sollte der Patient sitzen, leicht nach vorne gebeugt und mit gesenktem Kopf; bei schweren Mehrfachverletzungen und Bewusstlosigkeit sollte er auf dem Rücken liegen und den Kopf zur Verletzungsstelle oder zur Seite drehen. Wenn die Verletzung es erlaubt, kann der Patient mit dem Gesicht nach unten liegen.

Die häufigste Ursache für Asphyxie ist die Zungenretraktion. Diese tritt auf, wenn der Unterkieferkörper, insbesondere das Kinn, bei doppelten mentalen Frakturen gequetscht wird. Eine wirksame Methode zur Bekämpfung dieser (dislozierten) Asphyxie ist die Fixierung der Zunge mit einer Seidenligatur oder das Durchstechen mit einer Sicherheits- oder Haarnadel. Um einer obstruktiven Asphyxie vorzubeugen, ist eine sorgfältige Untersuchung der Mundhöhle und die Entfernung von Blutgerinnseln, Fremdkörpern, Schleim, Speiseresten oder Erbrochenem erforderlich.

Anti-Schock-Maßnahmen

Zu den oben genannten Maßnahmen sollten vor allem die rechtzeitige Blutstillung, die Beseitigung der Asphyxie und die Durchführung einer Transportimmobilisierung gehören.

Die Schockbekämpfung bei Verletzungen im Kiefer- und Gesichtsbereich umfasst eine ganze Reihe von Maßnahmen, die auch bei Schocks aufgrund von Verletzungen anderer Körperregionen durchgeführt werden.

Um eine weitere Infektion der Wunde zu verhindern, muss ein aseptischer (schützender) Mullverband (z. B. eine Einzelpackung) angelegt werden. Es ist zu beachten, dass bei Gesichtsknochenfrakturen der Verband nicht zu fest angezogen werden sollte, um eine Verschiebung der Fragmente zu vermeiden, insbesondere bei Frakturen des Unterkiefers.

Dem medizinischen Personal der mittleren Ebene ist das Nähen von Weichteilwunden bei Gesichtsverletzungen untersagt. Bei offenen Wunden im Kiefer- und Gesichtsbereich, einschließlich aller Kieferfrakturen im Zahnbogenbereich, ist in dieser Phase der Hilfeleistung die Verabreichung von 3000 AE Bezredko-Antitetanusserum obligatorisch.

Zur Transportimmobilisierung werden Fixierverbände angelegt – ein normaler Mullverband, ein schlingenartiger Verband, ein Zirkelverband, ein starrer Kinnverband oder ein Standard-Transportverband bestehend aus Kinnverband und weicher Kopfhaube.

Wenn der Arzt nicht über diese Standardmittel verfügt, kann er eine normale Mullbinde (Hippokratische Kappe) in Kombination mit einer Mullbinde in Schlingenform verwenden. In Fällen, in denen der Patient jedoch über eine längere Strecke in eine spezialisierte Einrichtung transportiert wird, ist die Anwendung einer Gipsbinde in Schlingenform zweckmäßiger.

Es ist notwendig, die Überweisung an die medizinische Einrichtung klar auszufüllen, alle Behandlungen des Patienten anzugeben und die richtige Transportmethode sicherzustellen.

Wenn die Anamnese auf eine Bewusstlosigkeit schließen lässt, sollten Untersuchung, Hilfeleistung und Transport ausschließlich im Liegen erfolgen.

Die Ausstattung der Erste-Hilfe-Station muss alles umfassen, was zur Erstversorgung bei Gesichtsverletzungen erforderlich ist, einschließlich der Versorgung des Patienten mit Nahrung und Durst (Trinkbecher etc.).

Bei einem Massenzustrom von Opfern (aufgrund von Unfällen, Katastrophen usw.) ist deren korrekte Evakuierung und Transportsortierung (durch einen Sanitäter oder eine Krankenschwester) sehr wichtig, d. h. die Festlegung der Evakuierungsreihenfolge und die Bestimmung der Position der Opfer während des Transports.

[ 10 ]

[ 10 ]

Erste Hilfe

Die Erste medizinische Hilfe wird von Ärzten der regionalen, regionalen und ländlichen Bezirkskrankenhäuser sowie der zentralen, regionalen und städtischen medizinischen Gesundheitszentren usw. geleistet.

Die Hauptaufgabe besteht hierbei darin, lebensrettende Hilfe zu leisten: Blutungen, Erstickungsanfälle und Schockzustände zu bekämpfen, bereits angelegte Verbände zu kontrollieren und gegebenenfalls zu korrigieren oder zu ersetzen.

Die Blutungsbekämpfung erfolgt durch Abbinden der Wundgefäße oder durch dichtes Tamponieren. Bei massiven Blutungen aus der „Mundhöhle“, die mit herkömmlichen Mitteln nicht gestoppt werden können, muss der Arzt dringend eine Tracheotomie durchführen und Mundhöhle und Rachenraum dicht tamponieren.

Treten Erstickungsanzeichen auf, richten sich die Behandlungsmaßnahmen nach der Ursache. Bei einer Luxationsasphyxie wird die Zunge vernäht. Eine gründliche Untersuchung der Mundhöhle und die Entfernung von Blutgerinnseln und Fremdkörpern beseitigen die Gefahr einer obstruktiven Asphyxie. Sollte trotz der angezeigten Maßnahmen weiterhin eine Asphyxie auftreten, ist eine dringende Tracheotomie angezeigt.

Anti-Schock-Maßnahmen werden nach den allgemeinen Regeln der Notfallchirurgie durchgeführt.

Anschließend ist bei Kieferfrakturen das Anlegen eines Fixierverbandes zur transportbedingten (vorübergehenden) Ruhigstellung und die Gabe von Getränken auf gewohnte Weise oder mittels eines Trinkbechers mit einem am Ausguss befestigten Gummischlauch erforderlich.

Methoden zur temporären Fixierung von Kieferfragmenten

Derzeit gibt es folgende Methoden zur temporären (Transport-)Immobilisierung von Kieferfragmenten:

- Kinnschlingen;

- schlingenartiges Pflaster oder Heftpflaster;

- intermaxilläre Ligatur mit Draht oder Kunststofffaden;

- Standardsatz und andere. Beispielsweise fortlaufende Achterligatur, Lingual-Labialligatur, Y. Galmosh-Ligatur, fortlaufende Drahtligatur nach Stout, Ridson, Obwegeser, Elenk, recht gut beschrieben von Y. Galmosh (1975).

Die Wahl der Methode zur vorübergehenden Ruhigstellung von Fragmenten richtet sich nach der Lage der Frakturen, ihrer Anzahl, dem Allgemeinzustand des Opfers und dem Vorhandensein ausreichend stabiler Zähne zur Befestigung der Schiene oder des Verbandes.

Bei einer Fraktur des Alveolarfortsatzes im Ober- oder Unterkiefer wird nach der Ausrichtung der Fragmente meist ein äußerer, schlingenartiger Mullverband angelegt, der den Unterkiefer an den Oberkiefer presst.

Bei allen Frakturen des Oberkieferkörpers wird nach der Reposition der Fragmente ein Metallschienenlöffel von AA Limberg auf den Oberkiefer gelegt oder ein schlingenartiger Verband auf den Unterkiefer angelegt.

Wenn im Oberkiefer keine Zähne vorhanden sind, wird eine Auskleidung aus Stens oder Wachs auf das Zahnfleisch aufgebracht.

Trägt der Patient eine Zahnprothese, dient diese als Abstandshalter zwischen den Zahnbögen und wird zusätzlich mit einem schlingenartigen Verband versorgt. Im vorderen Bereich der Kunststoffzahnreihen muss mit einem Fräser ein Loch für die Tülle eines Trinkbechers, Drainageschlauchs oder Teelöffels gebohrt werden, um dem Patienten die Nahrungsaufnahme zu ermöglichen.

Sind in beiden Kiefern Zähne vorhanden, werden bei Frakturen des Unterkieferkörpers die Fragmente mit einem intermaxillären Ligaturverband, einer starren Standardschlinge oder einer Gipsschiene verstärkt, die auf den Unterkiefer aufgelegt und am Schädelgewölbe befestigt wird.

Bei Frakturen im Bereich der Kondylenfortsätze des Unterkiefers wird eine intraorale Ligatur oder ein starrer Verband mit elastischem Zug an der Schädeldecke des Betroffenen angelegt. Bei Frakturen der Kondylenfortsätze mit Malokklusion (offen) wird der Unterkiefer mit einem Platzhalter zwischen den letzten antagonisierenden großen Backenzähnen fixiert. Sind im beschädigten Unterkiefer keine Zähne vorhanden, kann eine Prothese in Kombination mit einer starren Schlinge verwendet werden; ist keine Prothese vorhanden, wird eine starre Schlinge oder ein zirkulärer Mullverband verwendet.

Bei kombinierten Frakturen des Ober- und Unterkiefers kommen die oben beschriebenen Methoden der getrennten Fixierung der Fragmente zum Einsatz, beispielsweise die Rauer-Urbanskaya-Löffelschiene in Kombination mit einer Ligaturbindung der Zähne an den Enden der Unterkieferfragmente. Die Ligatur sollte zwei Zähne jedes Fragments in Form einer Acht abdecken. Wenn keine Gefahr von intraoralen Blutungen, Zungenretraktion, Erbrechen etc. besteht, kann eine starre Schlinge verwendet werden.

In der Phase der Ersten Hilfe ist es notwendig, den Zeitpunkt und die Art des Transports des Opfers richtig zu bestimmen und, wenn möglich, den Evakuierungszweck festzulegen. Bei komplizierten und multiplen Frakturen der Gesichtsknochen ist es ratsam, die Anzahl der „Evakuierungsphasen“ auf ein Minimum zu reduzieren und solche Patienten direkt in stationäre Kiefer- und Gesichtsabteilungen republikanischer, regionaler und provinzieller (städtischer) Krankenhäuser zu überweisen.

Bei kombinierten Traumata (insbesondere Schädeltraumata) sollte die Frage des Patiententransports sorgfältig, wohlüberlegt und in Absprache mit den entsprechenden Spezialisten entschieden werden. In diesen Fällen ist es sinnvoller, Spezialisten aus regionalen oder städtischen Einrichtungen zur Konsultation in das Kreiskrankenhaus zu holen, als Patienten mit Gehirnerschütterung oder Hirnprellung dorthin zu transportieren.

Wenn im örtlichen Krankenhaus ein Zahnarzt vorhanden ist, kann die Erste Hilfe bei Erkrankungen wie nicht penetrierenden Verletzungen der Weichteile des Gesichts, die keine primäre plastische Chirurgie erfordern, Zahnfrakturen, Frakturen der Alveolarfortsätze des Ober- und Unterkiefers, unkomplizierten einzelnen Frakturen des Unterkiefers ohne Verschiebung, Frakturen der Nasenbeine, die keine Reposition erfordern, Luxationen des Unterkiefers, die erfolgreich reponiert wurden, Gesichtsverbrennungen ersten und zweiten Grades durch Elemente einer spezialisierten Versorgung ergänzt werden.

Patienten mit kombiniertem Gesichtstrauma, insbesondere bei einer Gehirnerschütterung, sollten in Bezirkskrankenhäusern stationär aufgenommen werden. Bei der Entscheidung über den Transport in den ersten Stunden nach der Verletzung in spezialisierte Abteilungen sollten der Allgemeinzustand des Patienten, die Transportart, der Straßenzustand und die Entfernung zur medizinischen Einrichtung berücksichtigt werden. Als am besten geeignete Transportart für diese Patienten gelten Hubschrauber und, bei gutem Straßenzustand, spezialisierte Krankenwagen.

Nach der Erstversorgung im Kreiskrankenhaus werden Patienten mit Ober- und Unterkieferfrakturen, multiplen Gesichtsknochentraumata, die durch Traumata jeglicher Lokalisation kompliziert sind, penetrierenden und ausgedehnten Weichteilschäden, die eine primäre plastische Operation erfordern, an Fachabteilungen des Kreis-, Stadt- oder Regionalkrankenhauses überwiesen. Wohin der Patient geschickt werden soll – ins Kreiskrankenhaus (sofern dort Zahnärzte vorhanden sind) oder in die Kiefer- und Gesichtsabteilung des nächstgelegenen Krankenhauses – wird je nach den örtlichen Gegebenheiten entschieden.

Qualifizierte chirurgische Versorgung

Qualifizierte chirurgische Versorgung wird von Chirurgen und Traumatologen in Ambulanzen, Traumazentren, chirurgischen oder traumatischen Abteilungen von Stadt- oder Kreiskrankenhäusern geleistet. Sie sollte in erster Linie denjenigen Opfern gewährt werden, die sie aus lebenswichtigen Gründen benötigen. Dazu gehören Patienten mit Schocksymptomen, Blutungen, akutem Blutverlust und Asphyxie. Wenn beispielsweise bei unstillbaren Blutungen aus großen Gefäßen der Kiefer- und Gesichtsregion oder bei Blutungen, die in früheren Stadien aufgetreten sind, eine zuverlässige Ligatur des blutenden Gefäßes nicht möglich ist, wird die äußere Halsschlagader auf der entsprechenden Seite ligiert. In dieser Versorgungsphase werden alle Opfer mit Verletzungen der Kiefer- und Gesichtsregion in drei Gruppen eingeteilt.

Die erste Gruppe besteht aus Patienten, die lediglich chirurgische Hilfe benötigen (Weichteilverletzungen ohne echte Defekte, Verbrennungen ersten und zweiten Grades, Erfrierungen im Gesicht). Für sie ist diese Behandlungsphase die letzte.

Die zweite Gruppe besteht aus Patienten, die eine spezielle Behandlung benötigen (Weichteilverletzungen, die eine plastische Operation erfordern; Schäden an den Gesichtsknochen; Verbrennungen dritten und vierten Grades sowie Erfrierungen im Gesicht, die eine chirurgische Behandlung erfordern); nach der Notfallversorgung werden sie in Kiefer- und Gesichtskliniken transportiert.

Zur dritten Gruppe zählen nicht transportfähige Opfer sowie Personen mit kombinierten Verletzungen anderer Körperregionen (insbesondere Schädel-Hirn-Trauma), die hinsichtlich des Schweregrads führend sind.

Einer der Gründe für wiederholte chirurgische Wundbehandlungen ist der Eingriff ohne vorherige Röntgenuntersuchung. Bei Verdacht auf Gesichtsknochenfrakturen ist dies zwingend erforderlich. Die erhöhte Regenerationsfähigkeit des Gesichtsgewebes ermöglicht chirurgische Eingriffe mit maximaler Gewebeschonung.

Bei der qualifizierten chirurgischen Versorgung von Opfern der Gruppe II, die in spezialisierte medizinische Einrichtungen überwiesen werden (sofern keine Kontraindikationen für den Transport vorliegen), muss der Chirurg:

- eine Langzeitanästhesie der Frakturstelle durchzuführen; oder noch besser – eine Langzeitanästhesie der gesamten Gesichtshälfte, entweder nach der Methode von P. Yu. Stolyarenko (1987): durch eine Nadelinjektion unter den Knochenvorsprung an der Unterkante des Jochbogens an der Verbindung des Schläfenfortsatzes des Jochbeins mit dem Jochbeinfortsatz des Schläfenbeins;

- Antibiotika in die Wunde spritzen, Antibiotika innerlich verabreichen;

- führen Sie die einfachste Transportimmobilisierung durch, z. B. das Anlegen eines Standard-Transportverbandes;

- Stellen Sie sicher, dass es während des Transports nicht zu Blutungen aus der Wunde, Erstickung oder Erstickungsgefahr kommt.

- die Verabreichung von Antitetanusserum überwachen;

- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Transports zu einer spezialisierten medizinischen Einrichtung in Begleitung von medizinischem Personal (Bestimmung der Transportart, der Position des Patienten);

- Geben Sie in den Begleitdokumenten klar und deutlich an, was alles mit dem Patienten gemacht wurde.

In Fällen, in denen Kontraindikationen für die Verlegung des Opfers in eine andere medizinische Einrichtung (Gruppe III) vorliegen, wird ihm in der chirurgischen Abteilung unter Einbeziehung von Zahnärzten aus Krankenhäusern oder Kliniken qualifizierte Hilfe geleistet, die verpflichtet sind

Allgemeinchirurgen und Traumatologen wiederum müssen mit den Grundlagen der Hilfeleistung bei Traumata im Kiefer- und Gesichtsbereich vertraut sein, die Grundsätze der chirurgischen Behandlung von Gesichtswunden einhalten und die grundlegenden Methoden der Transportimmobilisierung von Frakturen kennen.

Die Behandlung von Opfern mit kombinierten Wunden im Gesicht und anderen Bereichen in einem chirurgischen (traumatologischen) Krankenhaus sollte unter Beteiligung eines Kieferchirurgen erfolgen.

Verfügt ein Bezirkskrankenhaus über eine Kiefer- und Gesichtsabteilung oder eine Zahnarztpraxis, ist der Abteilungsleiter (Zahnarzt) für den Zustand und die Organisation der traumatologischen Zahnversorgung im Bezirk verantwortlich. Zur korrekten Erfassung von Kiefer- und Gesichtstraumata muss der Zahnarzt Kontakt zu den Sanitätsstationen und Bezirkskrankenhäusern aufnehmen. Darüber hinaus sollte eine Analyse der Behandlungsergebnisse von Patienten mit Gesichtstraumata in Bezirks- und Regionaleinrichtungen durchgeführt werden.

Patienten mit komplexen und komplizierten Gesichtsverletzungen werden an die Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie überwiesen, wenn eine primäre Weichteilplastik erforderlich ist und die neuesten Methoden zur Behandlung von Gesichtsknochenfrakturen, einschließlich primärer Knochentransplantationen, zum Einsatz kommen.

Spezialisierte Notfallversorgung und Nachbehandlung bei Oberkieferfrakturen

Diese Art der Versorgung wird in stationären Kiefer- und Gesichtsabteilungen republikanischer, regionaler, provinzieller und städtischer Krankenhäuser, in Kliniken für chirurgische Zahnheilkunde medizinischer Universitäten, in Forschungsinstituten für Zahnmedizin sowie in Kiefer- und Gesichtsabteilungen Forschungsinstituten für Traumatologie und Orthopädie angeboten.

Bei der Einlieferung der Opfer in die Aufnahmeabteilung eines Krankenhauses empfiehlt es sich, drei Sortiergruppen zu identifizieren (nach VI Lukyanenko):

Die erste Gruppe besteht aus Patienten, die dringende Maßnahmen und qualifizierte oder spezialisierte Versorgung im Umkleide- oder Operationssaal benötigen: Personen mit Gesichtsverletzungen und anhaltender Blutung unter Verbänden oder aus der Mundhöhle; Patienten mit Erstickungsanfällen oder instabiler äußerer Atmung, nach Tracheotomie mit dichter Tamponade der Mundhöhle und des Rachens sowie Patienten in bewusstlosem Zustand. Sie werden zunächst auf einer Trage in den Operations- oder Umkleideraum gebracht.

Die zweite Gruppe – diejenigen, die eine Klärung der Diagnose und Bestimmung des Schweregrads der Verletzung erfordern. Dazu gehören Verletzte mit kombinierten Verletzungen an Kiefer und Gesicht, HNO-Organen, Schädel, Sehorganen usw.

Die dritte Gruppe – diejenigen, die in der zweiten Priorität an die Abteilung überwiesen werden müssen. Diese Gruppe umfasst alle Opfer, die nicht in die ersten beiden Gruppen aufgenommen wurden.

Vor Beginn der chirurgischen Behandlung muss das Opfer klinisch und radiologisch untersucht werden. Anhand der erhaltenen Daten wird der Umfang des Eingriffs festgelegt.

Die chirurgische Behandlung sollte, unabhängig davon, ob sie frühzeitig, verzögert oder spät erfolgt, sofort und wenn möglich vollständig erfolgen und lokale plastische Operationen an Weichteilen und sogar eine Knochentransplantation des Unterkiefers umfassen.

Wie AA Skager und TM Lurye (1982) hervorheben, wird die Natur des regenerativen Blastems (osteogen, chondrogen, faserig, gemischt) durch die oxybiotische Aktivität der Gewebe in der Frakturzone bestimmt, wobei alle traumatischen und therapeutischen Faktoren vor allem über die lokale Blutversorgung die Geschwindigkeit und Qualität der reparativen Osteogenese beeinflussen. Als Folge einer Verletzung kommt es immer zu Durchblutungsstörungen lokaler (Wunde und Frakturbereich), regionaler (maxillofazialer Bereich) oder allgemeiner (traumatischer Schock) Natur. Lokale und regionale Durchblutungsstörungen sind gewöhnlich längeranhaltend, insbesondere wenn die Fragmente nicht immobilisiert sind und entzündliche Komplikationen auftreten. Infolgedessen wird die reparative Reaktion der Gewebe gestört.

Bei ausreichender Blutversorgung des beschädigten Bereichs und unter Bedingungen der Fragmentstabilität kommt es zur primären Bildung sog. angiogenen Knochengewebes. Unter weniger günstigen vaskulär-regenerativen Bedingungen, die vor allem bei fehlender Stabilität im Bereich der Fragmentverbindung entstehen, bildet sich Bindegewebe oder Knorpel, d. h. es kommt zu einer „reparativen Osteosynthese“, insbesondere wenn die Fragmente nicht rechtzeitig und richtig ausgerichtet werden. Dieser Verlauf der reparativen Regeneration erfordert mehr Geweberessourcen und Zeit. Er kann mit einer sekundären Knochenfusion der Fraktur enden, aber in diesem Fall bleibt vernarbendes Bindegewebe mit Herden chronischer Entzündung manchmal lange bestehen oder verbleibt für immer im Frakturbereich, was sich klinisch in Form einer Verschlimmerung einer traumatischen Osteomyelitis äußern kann.

Aus Sicht der Optimierung des vaskulär-regenerativen Komplexes ist die geschlossene Reposition und Fixierung von Gesichtsknochenfragmenten gegenüber der offenen Osteosynthese mit breiter Freilegung der Fragmentenden im Vorteil.

Daher bilden folgende Prinzipien die Grundlage der modernen Behandlung von Knochenbrüchen:

- vollkommen genauer Vergleich der Fragmente;

- Bringen der Fragmente entlang der gesamten Bruchfläche in eine Position engen Kontakts (Aneinanderschlagen);

- starke Fixierung der repositionierten Fragmente und ihrer Kontaktflächen, wodurch jede sichtbare Beweglichkeit zwischen ihnen während der gesamten für die vollständige Heilung der Fraktur erforderlichen Zeit eliminiert oder fast eliminiert wird;

- Erhalt der Beweglichkeit der Kiefergelenke, wenn der Chirurg über ein Gerät zur extraoralen Reposition und Fixierung von Unterkieferfragmenten verfügt.

Dies gewährleistet eine schnellere Fusion der Knochenfragmente. Die Einhaltung dieser Prinzipien gewährleistet eine primäre Fusion der Fraktur und ermöglicht kürzere Behandlungszeiten für die Patienten.

Zusätzliche allgemeine und lokale Behandlungsmaßnahmen bei frischen Frakturen mit Entzündungskomplikation

Die spezialisierte Behandlung von Kiefer- und Gesichtsverletzungen umfasst eine Reihe von Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen und zur Beschleunigung der Knochenregeneration (Physiotherapie, Bewegungstherapie, Vitamintherapie usw.). Alle Patienten sollten außerdem mit der notwendigen Ernährung und angemessener Mundpflege versorgt werden. In großen Abteilungen empfiehlt es sich, spezielle Stationen für Traumapatienten einzurichten.

Bei allen Hilfeleistungen ist eine verständliche und korrekte medizinische Dokumentation erforderlich.

Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen umfassen die Verabreichung von Antitetanusserum, die lokale Verabreichung von Antibiotika in der präoperativen Phase, die Hygiene der Mundhöhle und die vorübergehende Ruhigstellung von Fragmenten (soweit möglich). Es ist wichtig zu bedenken, dass Infektionen bei Frakturen innerhalb des Zahnbogens nicht nur bei einem Riss der Schleimhaut oder einer Schädigung der Haut auftreten können, sondern auch bei periapikalen Entzündungsherden von Zähnen im Frakturbereich oder in unmittelbarer Nähe.

Bei Bedarf erfolgt zusätzlich zur Anlage eines Standard-Transportverbandes eine intermaxilläre Fixierung mittels Ligaturenabbindung der Zähne.

Die Anästhesiemethode wird je nach Situation und Anzahl der aufgenommenen Patienten ausgewählt. Neben dem Allgemeinzustand des Patienten müssen Ort und Art der Fraktur sowie der voraussichtliche Zeitaufwand für die orthopädische Fixierung oder Osteosynthese berücksichtigt werden. In den meisten Fällen von Frakturen des Kieferkörpers und der Kieferäste (mit Ausnahme von hohen Frakturen des Gelenkfortsatzes, die mit einer Luxation des Unterkieferkopfes einhergehen) können lokale Leitungs- und Infiltrationsanästhesien angewendet werden. Eine Leitungsanästhesie wird am besten im Bereich der ovalen Öffnung durchgeführt (falls erforderlich auf beiden Seiten), um nicht nur die sensiblen, sondern auch die motorischen Äste des Nervus mandibularis abzuschalten. Eine verstärkte Lokalanästhesie ist wirksamer. Ein erweiterter Leitungsblock und seine Kombination mit der Verwendung von Calypsol in subnarkotischen Dosen werden ebenfalls angewendet.

Um zu entscheiden, was mit einem Zahn, der sich direkt im Frakturspalt befindet, zu tun ist, muss die Beziehung seiner Wurzeln zur Frakturebene bestimmt werden. Drei Positionen sind möglich:

- der Frakturspalt verläuft entlang der gesamten Seitenfläche der Zahnwurzel – vom Hals bis zur Öffnung der Spitze;

- die Zahnspitze befindet sich im Frakturspalt;

- Der Bruchspalt verläuft schräg zur Zahnhochachse, jedoch außerhalb des Zahnfachs, ohne den Zahnhalteapparat und die Wände des Zahnfachs zu beschädigen.

Die dritte Position des Zahns ist hinsichtlich der Konsolidierungsprognose am günstigsten (ohne Entwicklung einer klinisch erkennbaren entzündlichen Komplikation), und die erste Position ist die ungünstigste, da in diesem Fall ein Riss der Zahnfleischschleimhaut am Zahnhals und ein klaffender Frakturspalt auftreten, was zu einer unvermeidlichen Infektion der Kieferfragmente mit pathogener Mikroflora der Mundhöhle führt. Daher ist es bereits vor der Ruhigstellung notwendig, Zähne in der ersten Position sowie gebrochene, verrenkte, gequetschte, durch Karies zerstörte, durch Pulpitis oder chronische Parodontitis komplizierte Zähne zu entfernen. Nach der Zahnextraktion wird empfohlen, die Frakturzone durch Tamponieren der Alveole mit Jodoformgaze zu isolieren. NM Gordiyuk et al. (1990) empfehlen, die Alveolen mit konserviertem (in einer 2%igen Chloraminlösung) Amnion zu tamponieren.

Es ist sehr wichtig, die Beschaffenheit der Mikroflora im Frakturbereich zu bestimmen und ihre Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika zu untersuchen. Intakte Zähne in der zweiten und dritten Position können bedingt im Frakturspalt belassen werden. In diesem Fall sollte jedoch eine komplexe Behandlung mit Antibiotika und Physiotherapie erfolgen. Treten während einer solchen Behandlung erste klinische Entzündungszeichen im Frakturbereich auf, wird der verbleibende Zahn konservativ behandelt, seine Wurzelkanäle werden gefüllt und, falls vorhanden, entfernt.

Zahnrudimente, Zähne mit ungeformten Wurzeln und noch nicht durchgebrochene Zähne (insbesondere Weisheitszähne) können bei fehlender Entzündung um sie herum auch bedingt im Frakturbereich belassen werden, denn wie unsere Erfahrung und die Beobachtungen anderer Autoren zeigen, ist der Gesundheitszustand im Bereich der im Frakturspalt verbliebenen Zähne, klinisch festgestellt am Tag der Entlassung des Patienten aus dem Krankenhaus, oft trügerisch und instabil, insbesondere in den ersten 3–9 Monaten nach der Verletzung. Dies erklärt sich dadurch, dass manchmal die Pulpa von zweiwurzeligen Zähnen im Frakturbereich, begleitet von einer Schädigung des Unterkiefer-Gefäß-Nerven-Bündels, tiefe entzündlich-dystrophische Veränderungen erfährt, die in einer Nekrose enden. Wenn das Gefäß-Nerven-Bündel eines einwurzeligen Zahns geschädigt ist, werden in den meisten Fällen nekrotische Veränderungen in der Pulpa beobachtet.

Nach Angaben verschiedener Autoren ist der Erhalt der Zähne im Frakturspalt nur bei 46,3 % der Patienten möglich, da der Rest Parodontitis, Knochenresorption und Osteomyelitis entwickelt. Gleichzeitig weisen Zahnrudimente und Zähne mit unvollständig ausgebildeten Wurzeln, die erhalten bleiben, sofern keine Entzündungszeichen vorliegen, eine hohe Lebensfähigkeit auf: Nach zuverlässiger Ruhigstellung der Fragmente entwickeln sich die Zähne normal weiter (bei 97 %) und brechen rechtzeitig durch, und die elektrische Erregbarkeit ihrer Pulpa normalisiert sich langfristig. Im Frakturspalt replantierte Zähne sterben durchschnittlich bei der Hälfte der Patienten ab.

Wenn neben einer Schädigung des Kiefer- und Gesichtsbereichs eine Gehirnerschütterung oder eine Hirnverletzung, eine Funktionsstörung des Kreislaufsystems, der Atemwege und des Verdauungssystems usw. vorliegt, werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und eine geeignete Behandlung verordnet. Oft ist es notwendig, Konsultationen mit verschiedenen Spezialisten durchzuführen.

Aufgrund der anatomischen Verbindung der Schädel- und Gesichtsknochen leiden bei einem Trauma im Kiefer- und Gesichtsbereich alle Strukturen des Schädels. Die Kraft des einwirkenden Faktors übersteigt in ihrer Intensität meist die Elastizitäts- und Festigkeitsgrenzen einzelner Gesichtsknochen. In solchen Fällen werden angrenzende und tiefer gelegene Gesichts- und sogar Schädelbereiche geschädigt.

Ein Merkmal kombinierter Gesichts- und Hirntraumata ist, dass Hirnschäden auch ohne einen Schlag auf den Hirnschädel auftreten können. Die traumatische Kraft, die eine Gesichtsknochenfraktur verursacht, wird direkt auf das angrenzende Gehirn übertragen und verursacht neurodynamische, pathophysiologische und strukturelle Veränderungen unterschiedlichen Ausmaßes. Daher können kombinierte Schäden im Kiefer- und Gesichtsbereich und im Gehirn durch die Einwirkung eines traumatischen Agens nur auf den Gesichtsschädel oder gleichzeitig auf den Gesichts- und Hirnschädel verursacht werden.

Klinisch manifestiert sich eine geschlossene Schädel-Hirn-Verletzung durch allgemeine zerebrale und lokale Symptome. Zu den allgemeinen zerebralen Symptomen zählen Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und Amnesie. Zu den lokalen Symptomen zählen Funktionsstörungen der Hirnnerven. Alle Patienten mit einer Gehirnerschütterung in der Anamnese benötigen eine komplexe Behandlung durch einen Neurochirurgen oder Neurologen. Leider wird eine Gehirnerschütterung in Kombination mit einem Gesichtsknochentrauma meist nur bei ausgeprägten neurologischen Symptomen diagnostiziert.

Komplikationen von Kieferfrakturen, Prävention und Behandlung

Alle Komplikationen, die sich aus Kieferfrakturen ergeben, können in allgemeine und lokale, entzündliche und nicht-entzündliche Komplikationen unterteilt werden; zeitlich gesehen werden sie in frühe und späte Komplikationen unterteilt.

Zu den häufigsten Frühkomplikationen zählen Störungen des psychoemotionalen und neurologischen Zustands sowie Veränderungen des Kreislaufsystems und anderer Systeme. Die Prävention und Behandlung dieser Komplikationen erfolgt durch Kieferchirurgen in Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialisten.

Zu den am häufigsten beobachteten lokalen Frühkomplikationen zählen Funktionsstörungen des Kauapparates (einschließlich der Kiefergelenke), traumatische Osteomyelitis (bei 11,7 % der Betroffenen), Eiterung von Hämatomen, Lymphadenitis, Arthritis, Abszesse, Phlegmone, Sinusitis, verzögerte Fragmentkonsolidierung usw.

Um möglichen allgemeinen und lokalen Komplikationen vorzubeugen, empfiehlt es sich, eine Novocain-Blockade des Trigeminus-Sympathikus und der Karotissinus durchzuführen, die es ermöglicht, extrazerebrale reflexogene Zonen abzuschalten, wodurch die Dynamik der zerebrospinalen Flüssigkeit, die Atmung und die Hirndurchblutung normalisiert werden.

Die trigeminosympathische Blockade wird nach der bekannten Methode von MP Zhakov durchgeführt. Die Karotissinusblockade wird wie folgt durchgeführt: Dem auf dem Rücken liegenden Patienten wird auf Höhe der Schulterblätter ein Polster unter den Rücken gelegt, sodass der Kopf leicht nach hinten geneigt und in die entgegengesetzte Richtung gedreht wird. Eine Nadel wird entlang der Innenkante des Musculus sternocleidomastoideus, 1 cm unterhalb der Oberkante des Schildknorpels (Projektion des Karotissinus), injiziert. Beim Vordringen der Nadel wird Novocain injiziert. Beim Durchstechen der Faszie des Gefäß-Nerven-Bündels wird ein gewisser Widerstand überwunden und ein Pulsieren der Karotissinus spürbar. 15–20 ml 0,5%ige Novocainlösung werden injiziert.

Angesichts des erhöhten Risikos, septische Komplikationen bei Patienten mit Schäden im Kiefer- und Gesichtsbereich, im Gehirn und in anderen Körperregionen zu entwickeln, ist es notwendig, bereits am ersten Tag nach der Aufnahme ins Krankenhaus massive Antibiotikadosen (nach einem intradermalen Test auf individuelle Verträglichkeit) zu verschreiben.

Bei Komplikationen der Atemwege (die bei solchen Patienten häufig zum Tod führen) sind eine Hormontherapie und eine dynamische Röntgenbeobachtung (unter Einbeziehung entsprechender Spezialisten) angezeigt. Die spezialisierte Betreuung solcher Patienten durch einen Kieferchirurgen sollte unmittelbar nach der Schockerlösung, spätestens jedoch 24–36 Stunden nach der Verletzung erfolgen.

Verschiedene lokale und allgemeine negative Faktoren (Infektionen der Mundhöhle und kariöse Zähne, Quetschungen von Weichteilen, Hämatome, unzureichende Fixierung, Erschöpfung des Patienten aufgrund von Ernährungsstörungen, psycho-emotionaler Stress, Funktionsstörungen des Nervensystems usw.) tragen zur Entstehung von Entzündungsprozessen bei. Daher ist einer der Hauptpunkte der Behandlung des Betroffenen die Stimulierung des Heilungsprozesses der Kieferfraktur durch Steigerung der Regenerationsfähigkeit des Körpers des Patienten und die Vorbeugung von Entzündungsschichten im geschädigten Bereich.

In den letzten Jahren hat aufgrund der zunehmenden Resistenz von Staphylokokkeninfektionen gegen Antibiotika die Zahl entzündlicher Komplikationen bei Gesichtsknochenverletzungen zugenommen. Die meisten Komplikationen in Form von entzündlichen Prozessen treten bei Frakturen im Bereich des Unterkieferwinkels auf. Dies erklärt sich dadurch, dass sich die Kaumuskeln auf beiden Seiten des Frakturbereichs reflexartig zusammenziehen, in den Spalt eindringen und zwischen den Fragmenten eingeklemmt werden. Da die Zahnfleischschleimhaut im Bereich des Unterkieferwinkels fest mit dem Periost des Alveolarfortsatzes verwachsen ist und bei der geringsten Verschiebung der Fragmente reißt, bilden sich ständig klaffende Eintrittspforten für Infektionen, durch die pathogene Mikroorganismen, Speichel, abgeblätterte Epithelzellen und Speisereste in den Knochenspalt gelangen. Beim Schlucken ziehen sich die durch die Fragmente eingeklemmten Muskelfasern zusammen, wodurch ein aktiver Speichelfluss in die Tiefe des Knochenspalts stattfindet.

Hinweise auf eine zunehmende Entzündung des Knochens und der Weichteile sind meist eine sich rasch entwickelnde Hyperämie der Haut, Schmerzen, Infiltrationen etc.

Die Entwicklung von Komplikationen wird durch Faktoren wie Parodontitis (bei 14,4 % der Betroffenen), verzögerte Krankenhauseinweisung und vorzeitige Bereitstellung einer fachärztlichen Versorgung, hohes Alter der Patienten, das Vorhandensein chronischer Begleiterkrankungen, schlechte Gewohnheiten (Alkoholismus), verminderte Reaktionsfähigkeit des Körpers, falsche Diagnose und Wahl der Behandlungsmethode, Funktionsstörungen des peripheren Nervensystems infolge einer Fraktur (Schädigung der Äste des Trigeminusnervs) usw. begünstigt.

Ein wesentlicher Faktor, der die Konsolidierung von Kieferfragmenten verzögert, ist die traumatische Osteomyelitis, die neben anderen entzündlichen Prozessen besonders häufig in Fällen auftritt, in denen die Reposition und Ruhigstellung der Fragmente zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wurde.

Es muss berücksichtigt werden, dass jede Verletzung eine Entzündungsreaktion um die Wunde herum verursacht. Unabhängig von der Art des schädigenden Agens (physikalisch, chemisch, biologisch) sind die pathogenetischen Mechanismen des sich entwickelnden Entzündungsprozesses dieselben und zeichnen sich durch eine Verletzung des Mikrozirkulationszustands, Redoxprozesse und die Wirkung von Mikroorganismen im geschädigten Gewebe aus. Bei Verletzungen ist eine bakterielle Kontamination der Wunde unvermeidlich. Die Schwere des eitrig-entzündlichen Prozesses hängt von den Eigenschaften des Infektionserregers, dem immunbiologischen Zustand des Körpers des Patienten zum Zeitpunkt der Erregereinschleppung sowie dem Grad der Gefäß- und Stoffwechselstörungen des Gewebes an der Verletzungsstelle ab. Die Resistenz geschädigter Gewebe gegen eitrige Infektionen wird stark reduziert, es werden Bedingungen für die Vermehrung des Erregers und die Manifestation seiner pathogenen Eigenschaften geschaffen, die eine Entzündungsreaktion hervorrufen und das Gewebe zerstören.

Am Wirkort des schädigenden Faktors werden optimale Bedingungen für die Aktivierung proteolytischer Enzyme geschaffen, die von Mikroorganismen, betroffenen Geweben und Leukozyten freigesetzt werden, sowie für die Bildung entzündungsfördernder Mediatoren – Histamin, Serotonin, Kinine, Heparin, aktivierte Proteine usw., die die Mikrozirkulation, den transkapillären Austausch und die Blutgerinnung stören. Gewebeproteasen, Produkte mikrobieller Aktivität, tragen zur Störung von Redoxprozessen und zur Trennung der Gewebeatmung bei.

Die daraus resultierende Ansammlung unteroxidierter Produkte und die Entwicklung einer Gewebeazidose führen zu sekundären Störungen der Mikrohämodynamik an der Verletzungsstelle und zur Entwicklung eines lokalen Vitaminmangels.

Besonders schwerwiegende Schäden an den Regenerationsprozessen des Gewebes werden beobachtet, wenn in ihnen ein Vitamin C-Mangel auftritt, der zu einer Hemmung der Kollagensynthese des Bindegewebes und der Wundheilung führt; in diesem Fall ist der Vitamin C-Gehalt in den schlaffen Granulationen infizierter Wunden deutlich reduziert.

Bei jeder Verletzung kommt der hämostatischen Reaktion eine wichtige Rolle bei der Begrenzung des Entzündungsprozesses zu, da die Bildung einer Fibrinschicht und die Ablagerung toxischer Substanzen und Mikroorganismen auf ihrer Oberfläche die weitere Ausbreitung des pathologischen Prozesses verhindert.

Bei eitrigen Komplikationen von Verletzungen entsteht somit eine geschlossene Kette pathologischer Prozesse, die die Ausbreitung von Infektionen fördern und die Wundheilung verhindern. Daher ist der frühzeitige Einsatz verschiedener biologisch aktiver Medikamente mit entzündungshemmender, antimikrobieller, antihypoxischer und reparativer Prozessstimulierung pathogenetisch gerechtfertigt, um eitrige Komplikationen zu reduzieren und die Wirksamkeit komplexer Behandlungen zu erhöhen.

Das Kiewer Forschungsinstitut für Orthopädie des Gesundheitsministeriums der Ukraine hat den Wirkungsmechanismus biologisch aktiver Substanzen untersucht und Amben, Galascorbin, Kalanchoe und Propolis zur Anwendung bei eitrig-entzündlichen Erkrankungen empfohlen.

Im Gegensatz zu natürlichen Proteolysehemmern (Trasylol, Contrycal, Iniprol, Tsalol, Gordox, Pantrypin) durchdringt Amben leicht alle Zellmembranen und kann lokal als 1%ige Lösung, intravenös oder intramuskulär in Dosen von 250–500 mg alle 6–8 Stunden angewendet werden. Innerhalb von 24 Stunden wird das Arzneimittel unverändert über die Nieren ausgeschieden. Bei lokaler Anwendung dringt es gut in das Gewebe ein und neutralisiert die Gewebefibrinolyse geschädigter Gewebe innerhalb von 10–15 Minuten vollständig.

Bei eitrig-entzündlichen Komplikationen von Kieferfrakturen wird Amoxiclav erfolgreich eingesetzt - eine Kombination von Clavulansäure mit Amoxicillin, die alle 8 Stunden intravenös mit 1,2 g oder 5 Tage lang dreimal täglich mit 375 mg oral verabreicht wird. Bei Patienten, die sich einer elektiven Operation unterzogen haben, wird das Medikament einmal täglich mit 1,2 g intravenös oder in der gleichen Dosierung oral verschrieben.

Die biologische Aktivität von Galascorbin übertrifft die Aktivität von Ascorbinsäure deutlich, da das Präparat Ascorbinsäure in Kombination mit Substanzen mit P-Vitamin-Aktivität (Polyphenole) enthält. Galascorbin fördert die Ansammlung von Ascorbinsäure in Organen und Geweben, verdickt die Gefäßwand, stimuliert Wundheilungsprozesse, beschleunigt die Regeneration von Muskel- und Knochengewebe und normalisiert Redoxprozesse. Galascorbin wird oral 4-mal täglich 1 g angewendet; lokal - in 1-5% frisch zubereiteten Lösungen oder in Form einer 5-10%igen Salbe.

Propolis enthält 50–55 % Pflanzenharze, 30 % Wachs und 10–18 % ätherische Öle; es wird in verschiedenen Balsamen verwendet und enthält Zimtsäure und Alkohol sowie Gerbstoffe. Es ist reich an Spurenelementen (Kupfer, Eisen, Mangan, Zink, Kobalt usw.), Antibiotika und Vitaminen der Gruppen B, E, C, PP, P und Provitamin A und hat eine schmerzstillende Wirkung. Seine antibakterielle Wirkung ist am ausgeprägtesten. Die antimikrobiellen Eigenschaften von Propolis wurden in Bezug auf eine Reihe pathogener grampositiver und gramnegativer Mikroorganismen festgestellt, und seine Fähigkeit, die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegenüber Antibiotika zu erhöhen sowie die morphologischen, kulturellen und färberischen Eigenschaften verschiedener Stämme zu verändern, wurde beobachtet. Unter dem Einfluss von Propolis werden Wunden schnell von eitrigem und nekrotischem Belag befreit. Es wird in Form einer Salbe (33 g Propolis und 67 g Lanolin) oder sublingual – in Form von Tabletten (0,01 g) 3-mal täglich angewendet.

Um entzündlichen Komplikationen vorzubeugen und die Osteogenese zu stimulieren, werden auch andere Maßnahmen empfohlen. Einige davon sind unten aufgeführt:

- Verabreichung von Antibiotika (unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der Mikroflora) in die Weichteile rund um den offenen Frakturbereich ab dem ersten Behandlungstag. Die lokale Gabe von Antibiotika reduziert die Anzahl der Komplikationen um mehr als das Fünffache. Bei einer späteren Antibiotikagabe (am 6.-9. Tag und später) verringert sich die Anzahl der Komplikationen nicht, aber die Beseitigung der bereits entwickelten Entzündung wird beschleunigt.

- Intramuskuläre Gabe von Antibiotika bei entsprechender Indikation (Infiltratzunahme, erhöhte Körpertemperatur etc.).

- Lokale UHF-Therapie vom 2. bis zum 12. Tag ab dem Zeitpunkt der Verletzung (10-12 Minuten täglich), allgemeine Quarzbestrahlung vom 2.-3. Tag (ca. 20 Behandlungen), Calciumchlorid-Elektrophorese im Frakturbereich – vom 13.-14. Tag bis zum Ende der Behandlung (bis zu 15-20 Behandlungen).

- Besonders nützlich ist die orale Verabreichung von Multivitaminen und einer 5%igen Calciumchloridlösung (dreimal täglich ein Esslöffel mit Milch); Ascorbinsäure und Thiamin sind dabei besonders nützlich.

- Um die Konsolidierung der Fragmente zu beschleunigen, empfiehlt OD Nemsadze (1991) die zusätzliche Einnahme folgender Medikamente: Anabolika (z. B. Nerobol per os, 1 Tablette 3-mal täglich für 1–2 Monate oder Retabolil 50 mg intramuskulär einmal wöchentlich für 1 Monat); 1%ige Natriumfluoridlösung, 10 Tropfen 3-mal täglich für 2–3 Monate; Proteinhydrolysat (Hydrolysin, Caseinhydrolysat) für 10–20 Tage.

- Um den Krampf der Blutgefäße in der Frakturzone zu reduzieren (der laut AI Elyashev (1939) 1–1,5 Monate anhält und die Knochenbildung hemmt) und um die Konsolidierung der Fragmente zu beschleunigen, schlägt OD Nemsadze (1985) die intramuskuläre Verabreichung von krampflösenden Medikamenten (Gangleron, Dibazol, Papaverin, Trental usw.) 3 Tage nach der Verletzung für 10–30 Tage vor.

- Intramuskuläre Verabreichung von 100–150 mg Lysozym zweimal täglich für 5–7 Tage.

- Verwendung eines Komplexes aus Antioxidantien (Tocopherolacetat, Flacumin, Ascorbinsäure, Cystein, Eleutherococcus-Extrakt oder Acemin).

- Die Anwendung lokaler Hypothermie gemäß der von AS Komok (1991) beschriebenen Technik, vorausgesetzt, dass ein spezielles Gerät zur lokalen Hypothermie im Kiefer- und Gesichtsbereich verwendet wird, ermöglicht die Aufrechterhaltung des Temperaturregimes des verletzten Gewebes, einschließlich des Unterkieferknochens, im Bereich von +30 °C – +28 °C. Durch ausgewogene Gewebekühlung mithilfe der externen und intraoralen Kammern kann die Temperatur des zirkulierenden Kühlmittels auf +16 °C gesenkt werden, wodurch der Vorgang gut verträglich ist und lange fortgesetzt werden kann. AS Komok weist darauf hin, dass die Senkung der lokalen Gewebetemperatur in der Frakturzone des Unterkiefers auf folgende Werte: auf der Haut +28 °C, auf der Wangenschleimhaut +29 °C und auf der Schleimhaut des Alveolarfortsatzes des Unterkiefers +29,5 °C – hilft, den Blutfluss zu normalisieren, Venenstauungen und Schwellungen zu beseitigen, der Entstehung von Blutungen und Hämatomen vorzubeugen und Schmerzreaktionen zu beseitigen. Eine geschichtete, gleichmäßige, moderate Hypothermie des Gewebes im Kühlmodus von +30 °C – +28 °C während der nächsten 10–12 Stunden nach der Ruhigstellung des beidseitigen Kiefers ermöglicht in Kombination mit Medikamenten eine Normalisierung der Durchblutung des Gewebes bis zum dritten Tag, die Beseitigung von Temperaturreaktionen und Entzündungserscheinungen und bewirkt eine ausgeprägte schmerzstillende Wirkung.

Gleichzeitig betont AS Komok auch die Komplexität dieser Methode, da seinen Daten zufolge nur ein Komplex elektrophysiologischer Methoden, darunter Elektrothermometrie, Rheographie, Rheodermatometrie und Elektroalgesimetrie, eine ziemlich objektive Beurteilung des Blutflusses, des Wärmeaustauschs und der Innervation in verletzten Geweben sowie der Dynamik der Veränderungen dieser Indikatoren unter dem Einfluss der Behandlung ermöglicht.

Laut VP Korobov et al. (1989) kann die Korrektur von Stoffwechselverschiebungen im Blut bei Unterkieferfrakturen entweder durch Ferramid oder (noch wirksamer) durch Coamid erreicht werden, das die beschleunigte Fusion von Knochenfragmenten fördert. Bei akuter traumatischer Osteomyelitis wird der Abszess geöffnet und der Frakturspalt gespült; wünschenswert ist auch eine fraktionierte Eigenbluttherapie - Reinfusion von 3-5 mal mit ultravioletten Strahlen bestrahltem Blut zusammen mit einer aktiven entzündungshemmenden antiseptischen Therapie nach dem allgemein anerkannten Schema; Im Stadium einer chronischen Entzündung wird empfohlen, die Knochenregeneration nach folgendem Schema zu aktivieren: Levamisol (150 mg oral einmal täglich über 3 Tage; eine Pause zwischen den Zyklen beträgt 3-4 Tage; es gibt 3 solcher Zyklen) oder T-Activin subkutan (0,01 %, 1 ml über 5 Tage) oder Bestrahlung biologisch aktiver Punkte im Gesicht und am Hals mit einem Helium-Neon-Laser (10-15 s pro Punkt mit einer Lichtflussleistung von nicht mehr als 4 mW über 10 Tage). Nach Einsetzen der Steifheit im Frakturbereich wurden eine dosierte Mechanotherapie und andere allgemeine biologische Effekte verordnet. Den Autoren zufolge verkürzt sich die Dauer der stationären Behandlung um 10-12 Tage und die vorübergehende Behinderung um 7-8 Tage.

Zur Vorbeugung oder Behandlung einer traumatischen Kieferosteomyelitis wurden zahlreiche weitere Mittel und Methoden vorgeschlagen, beispielsweise eine Suspension aus demineralisiertem Knochen, Nitazol-Aerosol, Staphylokokken-Anatoxin mit Eigenblut, Vakuumaspiration des Frakturspaltinhalts und Spülen der Knochenwunde unter Druck mit einem Strahl einer 1%igen Dioxidinlösung; immunkorrektive Therapie. EA Karasyunok (1992) berichtet, dass er und seine Mitarbeiter vor dem Hintergrund einer rationalen Antibiotikatherapie die Angemessenheit der oralen Verabreichung einer 25%igen Aceminlösung (20 ml 2-mal täglich über 10–14 Tage) experimentell untersucht und klinisch nachgewiesen haben, ebenso wie die Sondierung des Frakturbereichs mit dem Gerät UPSK-7N im kontinuierlichen labilen Modus und die Einführung einer 10%igen Lincomycinhydrochloridlösung durch Elektrophorese. Durch den Einsatz dieser Technik konnten die Komplikationen von 28 % auf 3,85 % reduziert und die vorübergehende Arbeitsunfähigkeit um 10,4 Tage verkürzt werden.

R. 3. Ogonovsky, IM Got, OM Sirii, I. Ya. Lomnitsky (1997) empfehlen die zelluläre Xeno-Brephotransplantation zur Behandlung langfristig nicht heilender Kieferfrakturen. Dazu wird eine Suspension devitalisierter Knochenmarkzellen von 14 Tage alten Embryonen in den Frakturspalt eingebracht. Am 12.–14. Tag beobachteten die Autoren eine Verdickung des periostalen Knochenkallus und am 20.–22. Tag den Beginn einer stabilen Konsolidierung der Fraktur, die während 60 Tagen Ruhigstellung nicht verheilt war. Diese Methode ermöglicht es, wiederholte chirurgische Eingriffe zu vermeiden.

In der in- und ausländischen Literatur gibt es zahlreiche weitere Vorschläge, die derzeit leider nur Ärzten in Kliniken zur Verfügung stehen, die mit der erforderlichen Ausrüstung und den erforderlichen Medikamenten gut ausgestattet sind. Jeder Arzt sollte jedoch bedenken, dass es andere, leichter zugängliche Mittel zur Vorbeugung von Komplikationen bei der Behandlung von Gesichtsknochenfrakturen gibt. Man sollte beispielsweise nicht vergessen, dass ein so einfaches Verfahren wie die Calciumchlorid-Elektrophorese (Einleitung einer 40%igen Lösung von der Anode bei einer Stromstärke von 3 bis 4 mA) die schnelle Verdichtung des sich bildenden Knochenkallus fördert. Im Falle einer Frakturkomplikation durch eine Entzündung ist zusätzlich zur Antibiotikatherapie eine Alkohol-Novocain-Blockade (0,5%ige Novocain-Lösung in 5%igem Alkohol) ratsam. Eine komplexe Behandlung nach dem beschriebenen Schema ermöglicht es, die Zeit der Fragmentimmobilisierung um 8–10 Tage zu verkürzen, bei Frakturen, die durch den Entzündungsprozess kompliziert sind, um 6–8 Tage.

Wir beobachteten eine signifikante Verkürzung der Krankenhausaufenthaltsdauer, wenn 0,2 ml osteogenen zytotoxischen Serums (Stimoblasten) in isotonischer Natriumchloridlösung (Verdünnung 1:3) in den Frakturbereich eingebracht wurden. Das Serum wurde am 3., 7. und 11. Tag nach der Verletzung verabreicht.

Einige Autoren empfehlen, Mikrowellen- und UHF-Therapie in Kombination mit allgemeiner Ultraviolettbestrahlung und Calciumchlorid-Elektrophorese in eine komplexe Behandlung einzubeziehen, um die Konsolidierung von Kieferfragmenten zu beschleunigen, und VP Pyurik (1993) empfiehlt die Verwendung einer Interfragment-Injektion von Knochenmarkszellen des Patienten (mit einer Rate von 1 mm3 Zellen pro 1 cm2 Knochenbruchoberfläche ).

Aufgrund des Entstehungsmechanismus entzündlicher Komplikationen bei Frakturen im Bereich der Unterkieferwinkel erfordert deren Vorbeugung die frühestmögliche Ruhigstellung der Knochenfragmente in Kombination mit einer gezielten entzündungshemmenden medikamentösen Therapie. Insbesondere sollte nach der Behandlung der Mundhöhle mit Furacilinlösung (1:5000) eine Infiltrationsanästhesie im Frakturbereich mit einer 1%igen Novocainlösung (von der Hautseite) durchgeführt werden. Nachdem sichergestellt wurde, dass sich die Nadel im Frakturspalt befindet (Blut gelangt in die Spritze und das Anästhetikum in den Mund), sollte der Inhalt des Spalts wiederholt (mit Furacilinlösung) durch die beschädigte Schleimhaut in die Mundhöhle gespült werden (LM Vartanyan).

Vor der Ruhigstellung der Kieferfragmente mittels starrer intermaxillärer Fixierung (Traktion) oder der schonendsten (perkutanen) Osteosynthesemethode mit Kirschnerdraht empfiehlt es sich, die Weichteile im Bereich der Unterkieferwinkelfraktur mit einer Breitband-Antibiotikalösung zu infiltrieren. Stärkere Traumata (z. B. Freilegung des Kieferwinkels und Anlegen einer Knochennaht) sind unerwünscht, da sie zur Verschärfung des begonnenen Entzündungsprozesses beitragen.

Bei einer entwickelten traumatischen Osteomyelitis kann die Fraktur nach einer Sequestrektomie mit einem transfokal (durch den Frakturspalt) eingeführten Metallstift fixiert werden. Effektiver ist jedoch die Fixierung der Unterkieferfragmente mit externen extrafokalen Kompressionsvorrichtungen, die bei Frakturen mit einer traumatischen Osteomyelitis-Komplikation (im akuten Verlaufsstadium) eine Konsolidierung innerhalb des üblichen Zeitrahmens (nicht über die Heilung frischer Frakturen hinaus) gewährleisten und den Entzündungsprozess stoppen, da die Kompression ohne vorherigen Eingriff in die Läsion erfolgt. Die extrafokale Fixierung der Fragmente ermöglicht zukünftige notwendige chirurgische Eingriffe (Eröffnung eines Abszesses, einer Phlegmone, Entfernung von Sequestern usw.), ohne die Immobilisierung zu verletzen.

Eine traumatische Osteomyelitis verläuft fast immer träge und beeinträchtigt den Allgemeinzustand des Patienten nicht signifikant. Eine langfristige Schwellung der Weichteile im Frakturbereich ist mit Stauung, Periostreaktion und Lymphknoteninfiltration verbunden. Die Abstoßung von Knochensequestern aus dem Frakturspalt erfolgt langsam; ihre Größe ist meist unbedeutend (wenige Millimeter). Periodisch sind Exazerbationen von Osteomyelitis, Periostitis und Lymphadenitis mit der Bildung von perimandibulären Abszessen, Phlegmonen und Adenophlegmonen möglich. In diesen Fällen ist eine Gewebepräparation zur Eiterabsaugung, Wunddrainage und die Gabe von Antibiotika erforderlich.

Im chronischen Stadium einer Osteomyelitis ist eine Kompressionsrekonstruktion der Kieferfragmente ratsam, oder man verschreibt 10-14 Tage lang dreimal täglich 0,2–0,3 g Pentoxyl (sowohl nach der Schienung als auch nach der perkutanen Osteosynthese) oder injiziert (mit einer Dufour-Nadel) 2–3 ml einer Suspension aus lyophilisiertem fötalem Allobone-Pulver in den Frakturspalt. Es wird empfohlen, die Suspension einmal unter örtlicher Betäubung 2–3 Tage nach der Reposition und Fixierung der Fragmente zu injizieren, d. h. wenn die verheilte Wunde am Zahnfleisch ein Austreten der Suspension in die Mundhöhle verhindert. Dank dieser Taktik kann die intermaxilläre Traktion sowohl bei Einzel- als auch bei Doppelfrakturen 6–7 Tage früher als üblich entfernt werden, wodurch die Gesamtdauer der Behinderung um durchschnittlich 7–8 Tage verkürzt wird. Die extraorale Injektion von 5–10 ml einer 10%igen Alkohollösung in 0,5%iger Novocainlösung in den Frakturbereich beschleunigt die klinische Konsolidierung der Fragmente um 5–6 Tage und verkürzt die Dauer der Behinderung um durchschnittlich 6 Tage. Die Verwendung von Allocosteum und Pentoxyl ermöglicht eine signifikante Reduzierung der Anzahl entzündlicher Komplikationen.