Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Laryngoskopie

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Die Laryngoskopie ist die häufigste Untersuchungsmethode des Kehlkopfes. Die Schwierigkeit dieser Methode besteht darin, dass die Längsachse des Kehlkopfes im rechten Winkel zur Achse der Mundhöhle liegt, weshalb der Kehlkopf nicht auf herkömmliche Weise untersucht werden kann.

Die Untersuchung des Kehlkopfes kann entweder mit Hilfe eines Kehlkopfspiegels (indirekte Laryngoskopie), bei dessen Verwendung das laryngoskopische Bild gespiegelt wird, oder mit Hilfe spezieller Direktoskope für die direkte Laryngoskopie erfolgen.

Wen kann ich kontaktieren?

Indirekte Laryngoskopie

Im Jahr 1854 erfand der spanische Sänger Garcia (Sohn) Manuel Patricio Rodriguez (1805–1906) ein Laryngoskop für die indirekte Laryngoskopie. Für diese Erfindung wurde ihm 1855 der Doktor der Medizin verliehen. Es ist jedoch anzumerken, dass die Methode der indirekten Laryngoskopie bereits aus früheren Veröffentlichungen bekannt war, beginnend im Jahr 1743 (das Glotoskop des Geburtshelfers Levert). Dann berichteten Dozzini (Frankfurt, 1807), Sem (Genf, 1827) und Babynston (London, 1829) über ähnliche Geräte, die nach dem Periskopprinzip funktionierten und eine spiegelbildliche Untersuchung des Kehlkopfinneren ermöglichten. In den Jahren 1836 und 1838 demonstrierte der Lyoner Chirurg Baums einen Kehlkopfspiegel, der genau dem modernen entsprach. Dann benutzte Liston 1840 einen Spiegel ähnlich einem Zahnarztspiegel, mit dem er den Kehlkopf bei einer Krankheit untersuchte, die seine Schwellung verursachte. Die breite Einführung des Garcia-Laryngoskops in die medizinische Praxis ist dem Neurologen des Wiener Krankenhauses L. Turck (1856) zu verdanken. 1858 verwendete der Physiologieprofessor aus Pest (Ungarn) Schrotter erstmals künstliche Beleuchtung und einen runden Hohlspiegel mit einem Loch in der Mitte (Schroetter-Reflektor) für die indirekte Laryngoskopie mit einem daran angepassten starren vertikalen Kramer-Kopf. Zuvor wurde von einem Spiegel reflektiertes Sonnenlicht verwendet, um Kehlkopf und Rachen zu beleuchten.

Moderne Techniken der indirekten Laryngoskopie unterscheiden sich nicht von denen vor 150 Jahren.

Es werden flache Kehlkopfspiegel mit verschiedenen Durchmessern verwendet, die an einem schmalen Stab befestigt sind, der in einen speziellen Griff mit Schraubverschluss eingesetzt ist. Um ein Beschlagen des Spiegels zu vermeiden, wird er üblicherweise auf einer Alkohollampe mit der Spiegelfläche zur Flamme oder in heißem Wasser erhitzt. Vor dem Einführen des Spiegels in die Mundhöhle wird seine Temperatur überprüft, indem die hintere Metallfläche die Haut des Handrückens berührt. Die indirekte Laryngoskopie wird üblicherweise in sitzender Position durchgeführt, wobei der Patient seinen Körper leicht nach vorne und seinen Kopf leicht nach hinten neigt. Falls herausnehmbarer Zahnersatz vorhanden ist, wird dieser entfernt. Die Technik der indirekten Laryngoskopie erfordert bestimmte Fähigkeiten und eine entsprechende Ausbildung. Das Wesentliche der Technik ist wie folgt. Der Arzt nimmt den Griff mit dem darin befestigten Spiegel mit der rechten Hand wie einen Schreibstift, sodass die Spiegelfläche schräg nach unten zeigt. Der Patient öffnet den Mund weit und streckt die Zunge so weit wie möglich heraus. Der Arzt greift die in eine Mullbinde gewickelte Zunge mit Zeige- und Mittelfinger der linken Hand und hält sie nach vorne gedrückt. Gleichzeitig hebt er mit dem Mittelfinger derselben Hand die Oberlippe an, um den Rachenraum besser sehen zu können. Er richtet einen Lichtstrahl in die Mundhöhle und führt einen beheizten Spiegel ein. Die Rückseite des Spiegels wird gegen den weichen Gaumen gedrückt, wodurch dieser nach hinten und oben bewegt wird. Um eine Reflexion des Zäpfchens des weichen Gaumens im Spiegel zu vermeiden, die die Sicht auf den Kehlkopf beeinträchtigt, muss dieser vollständig mit einem Spiegel abgedeckt sein. Beim Einführen des Spiegels in die Mundhöhle dürfen die Zungenwurzel und die hintere Rachenwand nicht berührt werden, um einen Rachenreflex zu vermeiden. Stiel und Griff des Spiegels liegen am linken Mundwinkel an, und seine Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie mit der Mundhöhlenachse einen Winkel von 45° bildet. Der auf den Spiegel gerichtete und von ihm in den Kehlkopf reflektierte Lichtstrom beleuchtet diesen und die entsprechenden anatomischen Strukturen. Um alle Strukturen des Kehlkopfes zu untersuchen, wird der Winkel des Spiegels durch Manipulation des Griffs verändert, um den Interarytenoidraum, die Aryknorpel, die Vestibularfalten, die Stimmlippen, die Birnenhöhlen usw. kontinuierlich zu untersuchen. Manchmal ist es möglich, den subglottischen Raum und die hintere Oberfläche von zwei oder drei Trachealringen zu untersuchen. Der Kehlkopf wird bei ruhiger und forcierter Atmung des Probanden untersucht, anschließend während der Phonation der Laute „i“ und „e“. Bei der Aussprache dieser Laute ziehen sich die Muskeln des weichen Gaumens zusammen, und das Herausstrecken der Zunge hilft, die Epiglottis anzuheben und den supraglottischen Raum für die Untersuchung zu öffnen. Gleichzeitig kommt es zum phonatorischen Verschluss der Stimmlippen. Die Untersuchung des Kehlkopfes sollte nicht länger als 5–10 Sekunden dauern; eine Wiederholungsuntersuchung erfolgt nach einer kurzen Pause.

Manchmal bereitet die Untersuchung des Kehlkopfes mittels indirekter Laryngoskopie erhebliche Schwierigkeiten. Zu den hinderlichen Faktoren zählen eine infantile, leicht bewegliche Epiglottis, die den Eingang zum Kehlkopf blockiert; ein ausgeprägter (unkontrollierbarer) Würgereflex, der am häufigsten bei Rauchern, Alkoholikern und Neuropathen beobachtet wird; eine dicke, „widerspenstige“ Zunge und ein kurzes Frenulum; ein komatöser oder einschläfernder Zustand der untersuchten Person und eine Reihe weiterer Gründe. Ein Hindernis für die Untersuchung des Kehlkopfes ist eine Kontraktur des Kiefergelenks, die bei einem Peritonsillarabszess oder dessen Arthrosearthritis auftritt, sowie bei Mumps, Mundschleimhautentzündung, einer Unterkieferfraktur oder einem Trismus, der durch bestimmte Erkrankungen des Zentralnervensystems verursacht wird. Das häufigste Hindernis für die indirekte Laryngoskopie ist ein ausgeprägter Rachenreflex. Es gibt einige Techniken, um ihn zu unterdrücken. Beispielsweise wird der Proband aufgefordert, zur Ablenkung zweistellige Zahlen im Kopf rückwärts zu zählen, die Hände mit angewinkelten Fingern zu umklammern und mit aller Kraft daran zu ziehen oder die Zunge festzuhalten. Diese Technik ist auch dann notwendig, wenn der Arzt für bestimmte Eingriffe im Kehlkopf, wie etwa die Entfernung eines Fibroms an der Stimmlippe, beide Hände frei haben muss.

Bei unkontrollierbarem Würgereflex wird eine Anästhesie der Zungenwurzel, des weichen Gaumens und der Rachenrückwand durchgeführt. Der Befeuchtung sollte der Aerosolversprühung des Anästhetikums der Vorzug gegeben werden, da letzteres eine Anästhesie verursacht, die sich auf die Schleimhaut der Mundhöhle und des Kehlkopfes ausbreitet, was zu Krämpfen des Kehlkopfes führen kann. Eine indirekte Laryngoskopie ist bei kleinen Kindern nahezu unmöglich. Wenn daher eine obligatorische Untersuchung des Kehlkopfes erforderlich ist (z. B. bei Papillomatose), wird eine direkte Laryngoskopie unter Narkose durchgeführt.

Aufnahme des Kehlkopfes bei indirekter Laryngoskopie

Das Bild des Kehlkopfes während der indirekten Laryngoskopie ist sehr charakteristisch. Da es sich um eine Spiegelung des tatsächlichen Bildes handelt und der Spiegel in einem Winkel von 45° zur Horizontalen steht (Periskopprinzip), befindet sich das Bild in der Vertikalen. Bei dieser Anordnung des angezeigten endoskopischen Bildes sind die vorderen Kehlkopfabschnitte im oberen Teil des Spiegels sichtbar, oft an der Kommissur durch die Epiglottis verdeckt; die hinteren Abschnitte, einschließlich der Aryknorpel und des Interarytenoidraums, werden im unteren Teil des Spiegels dargestellt.

Da die indirekte Laryngoskopie die Untersuchung des Kehlkopfes nur mit dem linken Auge ermöglicht, d. h. monokular (was durch Schließen leicht überprüft werden kann), sind alle Elemente des Kehlkopfes in einer Ebene sichtbar, obwohl die Stimmlippen 3–4 cm unterhalb des Randes der Epiglottis liegen. Die seitlichen Wände des Kehlkopfes werden als stark verkürzt und wie im Profil dargestellt. Von oben, d. h. eigentlich von vorne, ist ein Teil der Zungenwurzel mit der Zungenmandel sichtbar, dann die blassrosa Epiglottis, deren freier Rand sich bei der Phonation des Lautes „i“ hebt und die Kehlkopfhöhle zur Betrachtung freigibt. Direkt unter der Epiglottis, in der Mitte ihres Randes, kann manchmal ein kleiner Tuberkel sichtbar sein - Tuberculum cpiglotticum, der vom Bein der Epiglottis gebildet wird. Unterhalb und hinter der Epiglottis, divergierend vom Winkel des Schildknorpels und der Kommissur zu den Aryknorpeln, befinden sich die Stimmlippen von weißlich-perlmuttartiger Farbe, die leicht an ihren charakteristischen zitternden Bewegungen zu erkennen sind und selbst auf leichte Stimmversuche empfindlich reagieren. Bei ruhiger Atmung hat das Lumen des Kehlkopfes die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen laterale Seiten durch die Stimmlippen dargestellt werden, die Spitze scheint an der Epiglottis anzuliegen und wird oft von ihr bedeckt. Die Epiglottis ist ein Hindernis bei der Untersuchung der Vorderwand des Kehlkopfes. Um dieses Hindernis zu überwinden, wird die Türkenposition verwendet, bei der die untersuchte Person den Kopf zurückwirft und der Arzt eine indirekte Laryngoskopie im Stehen durchführt, als ob sie von oben nach unten wäre. Zur besseren Sicht auf die hinteren Kehlkopfabschnitte wird die Killian-Position verwendet, bei der der Arzt den Kehlkopf von unten untersucht (auf einem Knie vor dem Patienten stehend) und der Patient den Kopf nach unten neigt.

Normalerweise sind die Ränder der Stimmlippen eben und glatt; beim Einatmen divergieren sie leicht; bei tiefer Einatmung divergieren die Stimmlippen maximal und die oberen Ringe der Trachea werden sichtbar, manchmal sogar die Trachealcarina. In manchen Fällen haben die Stimmlippen einen matt-rötlichen Farbton mit einem feinen Gefäßnetz. Bei schlanken Personen mit asthenischem Körperbau und ausgeprägtem Adamsapfel treten alle inneren Elemente des Kehlkopfes deutlicher hervor, die Grenzen zwischen Faser- und Knorpelgewebe sind gut differenziert.

In den superolateralen Regionen der Kehlkopfhöhle sind oberhalb der Stimmlippen die rosafarbenen, massiveren Vestibularfalten sichtbar. Sie sind von den Stimmlippen durch Zwischenräume getrennt, die bei schlanken Personen deutlicher sichtbar sind. Diese Zwischenräume bilden die Eingänge zu den Kehlkopfventrikeln. Der Interarytenoidraum, der der Basis des dreieckigen Kehlkopfschlitzes entspricht, wird von den Stellknorpeln begrenzt, die als zwei keulenförmige, mit rosa Schleimhaut überzogene Verdickungen sichtbar sind. Bei der Phonation ist zu sehen, wie sie sich mit ihren vorderen Teilen aufeinander zu drehen und die an ihnen befestigten Stimmlippen einander näher bringen. Die Schleimhaut, die die Rückwand des Kehlkopfes bedeckt, wird glatt, wenn die Stellknorpel beim Einatmen auseinanderdriften; bei der Phonation, wenn sich die Stellknorpel einander annähern, zieht sie sich zu kleinen Falten zusammen. Bei manchen Personen liegen die Stellknorpel so nah beieinander, dass sie sich überlappen. Von den Aryknorpeln erstrecken sich die Aryepiglottisfalten nach oben und vorne, erreichen die seitlichen Ränder der Epiglottis und bilden zusammen mit dieser die obere Begrenzung des Kehlkopfeingangs. Bei subatrophischer Schleimhaut sind manchmal in der Dicke der Aryepiglottisfalten kleine Erhebungen oberhalb der Aryknorpel zu sehen; dies sind die Hornknorpel; seitlich davon befinden sich die Keilknorpel. Zur Untersuchung der Kehlkopfrückwand wird die Killian-Position verwendet, bei der der Untersuchte den Kopf zur Brust neigt und der Arzt den Kehlkopf von unten nach oben untersucht, entweder vor dem Patienten kniend oder stehend.

Die indirekte Laryngoskopie zeigt auch einige andere anatomische Strukturen. So sind oberhalb der Epiglottis, eigentlich davor, die Epiglottisgruben sichtbar, die von der lateralen Glosso-Epiglottisfalte gebildet und durch die mediale Glosso-Epiglottisfalte getrennt werden. Die seitlichen Teile der Epiglottis sind durch die Rachen-Epiglottisfalten, die den Eingang zu den Birnenhöhlen des Kehlkopfteils des Rachens bedecken, mit den Wänden des Rachens verbunden. Während der Erweiterung der Glottis nimmt das Volumen dieser Höhlen ab, und während der Verengung der Glottis nimmt ihr Volumen zu. Dieses Phänomen tritt aufgrund der Kontraktion der Interarytenoid- und Aryepiglottismuskeln auf. Es ist von großer diagnostischer Bedeutung, da sein Fehlen, insbesondere auf einer Seite, das früheste Anzeichen einer Tumorinfiltration dieser Muskeln oder des Beginns einer neurogenen Schädigung dieser Muskeln ist.

Die Farbe der Kehlkopfschleimhaut sollte entsprechend der Krankheitsgeschichte und anderen klinischen Symptomen beurteilt werden, da sie normalerweise nicht konstant ist und oft von Rauchen, Alkoholkonsum und Berufsrisiken abhängt. Bei hypotrophen (asthenischen) Personen mit asthenischem Körperbau ist die Farbe der Kehlkopfschleimhaut normalerweise blassrosa; bei Normosthenikern - rosa; Bei adipösen, plethorischen (hypersthenischen) Personen oder Rauchern kann die Farbe der Kehlkopfschleimhaut von rot bis zyanotisch reichen, ohne dass ausgeprägte Anzeichen einer Erkrankung dieses Organs vorliegen.

Direkte Laryngoskopie

Die direkte Laryngoskopie ermöglicht die Untersuchung der inneren Struktur im Direktbild und die Durchführung verschiedener Manipulationen an ihren Strukturen in einem relativ breiten Spektrum (Entfernung von Polypen, Fibromen, Papillomen mit konventionellen, kryo- oder laserchirurgischen Methoden) sowie die Durchführung einer Notfall- oder geplanten Intubation. Die Methode wurde 1895 von M. Kirshtein in die Praxis eingeführt und anschließend mehrfach verbessert. Es basiert auf der Verwendung eines starren Direktoskops, dessen Einführung in den Kehlkopf durch die Mundhöhle aufgrund der Elastizität und Biegsamkeit des umgebenden Gewebes möglich wird.

Indikationen zur direkten Laryngoskopie

Die Indikationen für die direkte Laryngoskopie sind zahlreich und ihre Zahl wächst ständig. Diese Methode wird häufig in der pädiatrischen HNO-Heilkunde angewendet, da eine indirekte Laryngoskopie bei Kindern nahezu unmöglich ist. Für Kleinkinder wird ein einteiliges Laryngoskop mit festem Griff und festem Spatel verwendet. Für Jugendliche und Erwachsene werden Laryngoskope mit abnehmbarem Griff und einziehbarer Spatelplatte verwendet. Die direkte Laryngoskopie wird angewendet, wenn Teile des Kehlkopfes untersucht werden müssen, die mit der indirekten Laryngoskopie schwer einsehbar sind – seine Ventrikel, die Kommissur, die Vorderwand des Kehlkopfes zwischen Kommissur und Epiglottis sowie der subglottische Raum. Die direkte Laryngoskopie ermöglicht verschiedene endolaryngeale diagnostische Manipulationen sowie das Einführen eines Intubationsschlauchs in den Kehlkopf und die Luftröhre während der Anästhesie oder Intubation im Falle einer Notfallbeatmung.

Kontraindikationen für das Verfahren

Die direkte Laryngoskopie ist kontraindiziert bei schwerer stenotischer Atmung, schweren Veränderungen des Herz-Kreislauf-Systems (dekompensierte Herzfehler, schwerer Hypertonie und Angina pectoris), Epilepsie mit niedriger Anfallsschwelle, Läsionen der Halswirbel, die ein Zurückwerfen des Kopfes verhindern, und Aortenaneurysma. Zu den vorübergehenden oder relativen Kontraindikationen zählen akute entzündliche Erkrankungen der Mund-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut sowie Blutungen aus Rachen und Kehlkopf.

Technik der direkten Laryngoskopie

Von großer Bedeutung für die effektive Durchführung einer direkten Laryngoskopie ist die individuelle Auswahl des geeigneten Laryngoskopmodells (Jackson, Undritz, Brunings Mezrin, Zimont usw.), die von vielen Kriterien bestimmt wird – dem Zweck des Eingriffs (diagnostisch oder chirurgisch), der Position des Patienten, in der die Laryngoskopie durchgeführt werden soll, seinem Alter, anatomischen Merkmalen der Kiefer- und Halsregion und der Art der Erkrankung. Die Untersuchung wird auf nüchternen Magen durchgeführt, außer in Notfällen. Bei kleinen Kindern wird die direkte Laryngoskopie ohne Betäubung durchgeführt, bei jüngeren Kindern – unter Narkose, bei älteren Kindern – entweder unter Narkose oder unter örtlicher Betäubung mit entsprechender Prämedikation, wie bei Erwachsenen. Zur örtlichen Betäubung können verschiedene Lokalanästhetika in Kombination mit Beruhigungsmitteln und Antikonvulsiva verwendet werden. Um die allgemeine Empfindlichkeit, Muskelspannung und Speichelfluss zu verringern, erhält der Patient 1 Stunde vor dem Eingriff eine Tablette Phenobarbital (0,1 g) und eine Tablette Sibazon (0,005 g). 30–40 Minuten vorher werden 0,5–1,0 ml einer 1%igen Promedol-Lösung und 0,5–1 ml einer 0,1%igen Atropinsulfat-Lösung subkutan verabreicht. 10–15 Minuten vor dem Eingriff wird eine Applikationsanästhesie verabreicht (2 ml einer 2%igen Dicain-Lösung oder 1 ml einer 10%igen Kokain-Lösung). 30 Minuten vor der angegebenen Prämedikation wird zur Vermeidung eines anaphylaktischen Schocks empfohlen, 1–5 ml einer 1%igen Dimedrom-Lösung oder 1–2 ml einer 2,5%igen Diprazin-Lösung (Pipolfen) intramuskulär zu verabreichen.

Die Position des Patienten kann variieren und wird hauptsächlich durch seinen Zustand bestimmt. Sie kann im Sitzen, in Rückenlage, seltener in Seitenlage oder auf dem Bauch durchgeführt werden. Die bequemste Position für Patient und Arzt ist die liegende Position. Sie ist für den Patienten weniger ermüdend, verhindert den Speichelfluss in Luftröhre und Bronchien und verhindert bei Vorhandensein eines Fremdkörpers dessen Eindringen in die tieferen Teile der unteren Atemwege. Die direkte Laryngoskopie wird unter Einhaltung der aseptischen Regeln durchgeführt.

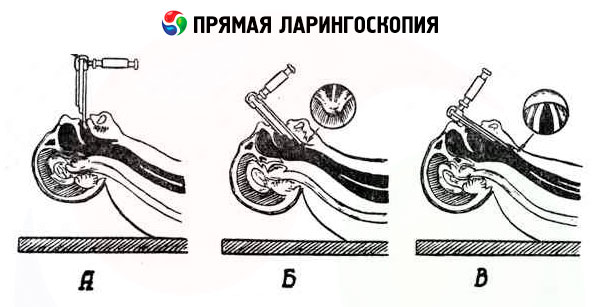

Das Verfahren besteht aus drei Phasen:

- Vorschieben des Spatels in Richtung Epiglottis;

- Durchführen durch den Rand des Kehldeckels in Richtung des Kehlkopfeingangs;

- sein Vordringen entlang der Rückseite des Kehldeckels zu den Stimmbändern.

Die erste Stufe kann in drei Varianten durchgeführt werden:

- mit heraushängender Zunge, die entweder von der Arzthelferin oder vom Untersucher selbst mit einer Mullbinde festgehalten wird;

- mit der Zunge in der normalen Position in der Mundhöhle;

- beim Einführen eines Spatels aus dem Mundwinkel.

Bei allen Varianten der direkten Laryngoskopie wird die Oberlippe nach oben bewegt. Der erste Schritt wird durch Herunterdrücken der Zungenwurzel und Bewegen des Spatels zum Rand des Kehldeckels abgeschlossen.

Im zweiten Schritt wird das Spatelende leicht angehoben, hinter den Rand der Epiglottis gelegt und um 1 cm vorgeschoben; anschließend wird das Spatelende abgesenkt und bedeckt die Epiglottis. Dabei drückt der Spatel auf die oberen Schneidezähne (dieser Druck sollte nicht zu groß sein). Die korrekte Richtung des Spatelvorschubs wird durch das Auftreten weißlicher Stimmlippen im Reibungsfeld hinter den Stellknorpeln bestätigt, die schräg von ihnen abstehen.

Beim Erreichen des dritten Stadiums wird der Kopf des Patienten noch weiter nach hinten geneigt. Die Zunge wird losgelassen, sofern sie draußen gehalten wurde. Der Untersucher erhöht den Druck des Spatels auf die Zungenwurzel und den Kehldeckel (siehe dritte Position – Pfeilrichtung) und positioniert den Spatel, die Mittellinie einhaltend, vertikal (bei sitzendem Patienten) bzw. entlang der Längsachse des Kehlkopfes (bei liegendem Patienten). In beiden Fällen wird das Ende des Spatels entlang des mittleren Teils des Atemschlitzes geführt. In diesem Fall gelangt zuerst die hintere Kehlkopfwand ins Blickfeld, dann die Vestibular- und Stimmlippen und die Kehlkopfventrikel. Für eine bessere Sicht auf die vorderen Kehlkopfabschnitte sollte die Zungenwurzel leicht nach unten gedrückt werden.

Zu den speziellen Formen der direkten Laryngoskopie gehört die sogenannte Suspensionslaryngoskopie nach Killian, ein Beispiel hierfür ist die Seifert-Methode. Derzeit wird das Seifert-Prinzip angewendet, bei dem der Druck auf die Zungenwurzel (die Hauptbedingung für das Einführen des Spatels in den Kehlkopf) durch den Gegendruck eines Hebels ausgeübt wird, der auf einem speziellen Metallständer oder auf der Brust der untersuchten Person ruht.

Der Hauptvorteil der Seifert-Methode besteht darin, dass beide Hände des Arztes frei sind, was insbesondere bei langen und komplexen endolaryngealen chirurgischen Eingriffen wichtig ist.

Moderne externe Laryngoskope für die Hänge- und Stützlaryngoskopie sind komplexe Systeme, die Spatel unterschiedlicher Größe und verschiedene chirurgische Instrumente umfassen, die speziell für endolaryngeale Eingriffe angepasst sind. Diese Systeme sind mit technischen Mitteln zur infektiösen künstlichen Beatmung, Injektionsanästhesie und spezieller Videoausrüstung ausgestattet, die chirurgische Eingriffe mit einem Operationsmikroskop und einem Fernsehbildschirm ermöglicht.

[

[