Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Pneumocystis

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 06.07.2025

Pneumocystis ist der Erreger einer Lungenerkrankung der Atemwege, die bei Risikopatienten auftritt. Diese Erkrankung ist für gesunde Menschen untypisch, da der Erreger opportunistisch ist. Die Prävalenz einer Pneumocystis-Pneumonie in der Bevölkerung ist gering, bei Menschen mit primären Immundefekten ist diese Erkrankung jedoch sehr häufig: bei Patienten mit Leukämie, Lymphogranulomatose, anderen Onkopathologien, angeborenen Immundefekten sowie HIV-Infektion. Bei AIDS-Patienten ist die Pneumozystose ein „Marker“ der Erkrankung und tritt bei mehr als der Hälfte der Infizierten auf.

Struktur von Pneumocystis

Pneumocystis carinii ist ein Mikroorganismus, der bei einem kranken Menschen aus den Atemwegen der Bronchien an der Bifurkationsstelle (Carina) isoliert wurde, daher der Name dieser Art. Dieser Erreger lebt natürlicherweise in der Lunge vieler Tiere sowie einiger Menschen, von denen die Infektion ausgeht. Die Infektion erfolgt über die Luft. Menschen mit normalem Immunstatus erkranken jedoch möglicherweise nicht, sondern sind lediglich Überträger, da Pneumocystis opportunistisch ist. Bei Immunschwäche treten klinische Symptome der Erkrankung auf.

Bei der Untersuchung der Struktur dieses Mikroorganismus kam es zu zahlreichen Diskussionen darüber, welchem Reich diese Art zugeordnet werden sollte. Die strukturellen Merkmale von RNA, Mitochondrien und Proteinmembranstrukturen ermöglichten die Klassifizierung als Pilz, das Fehlen von Ergosterol und die Merkmale des Lebenszyklus bestätigen jedoch, dass Pneumocystis ein Protozoon ist.

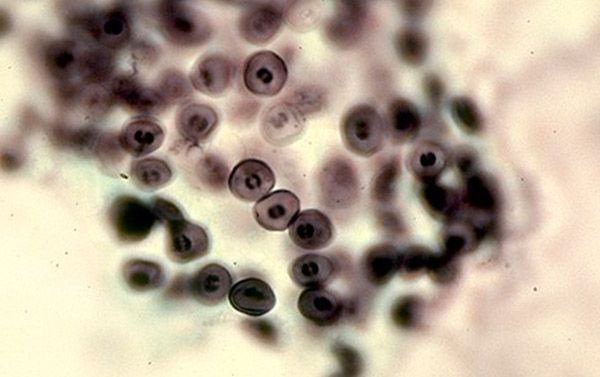

Der Aufbau von Pneumocystis ist nicht so einfach. Dies liegt an der Inkonsistenz der Struktur der Zellelemente aufgrund des komplexen Zellzyklus. Die Größe der einfachsten Zellen variiert je nach Zyklusstadium zwischen 1 und 10 Mikrometern. Daher können unter dem Mikroskop verschiedene Formen entstehen – von kleinen Formen mit dünner Zellwand bis hin zu großen mit dickerer Wand.

Pneumocystis ist ein extrazellulärer Parasit und kommt hauptsächlich in den Alveolozyten erster und zweiter Ordnung vor. Der Mikroorganismus kann in vier Hauptformen vorkommen: Trophozoit, Präzyste, Zyste und Sporozoit.

Trophozoiten sind eine Lebensform, die sich durch einen signifikanten Zelldurchmesser und eine unregelmäßige Form auszeichnet. Die Membran ist dick und weist pseudopodenförmige Auswüchse auf, sodass die Form des Trophozoiten nicht konstant ist. Diese Strukturen sind für den engen Kontakt des Erregers mit der Alveolozytenzelle ausgelegt. Im Inneren der Zelle befindet sich Zytoplasma mit Organellen, die für viele Mikroorganismen charakteristisch sind: Mitochondrien, Fischsomen, Vakuolen mit Zellsaft sowie Lipid- und Kohlenstoffkomponenten. Der Zellkern nimmt ausreichend Platz ein und ist zum Schutz des genetischen Materials von zwei Membranen umgeben.

Präzysten sind oval, ohne Auswüchse, klein und haben eine dünne Zellmembran. In der Mitte dieser Strukturen teilen sich die Kerne und bilden Zysten.

Zysten haben ebenfalls eine runde Form, sind aber größer, da sie spezielle Körper enthalten – Vorläufer von Sporozoiten. Zysten haben eine Schale und eine dicke dreischichtige Membran, die nach dem Platzen eine unregelmäßige Form annimmt, wodurch sich der Zyklus wiederholt.

Pneumocystis vermehrt sich, indem es einfach sein genetisches Material in zwei Hälften teilt und dann den Inhalt des Zytoplasmas mit der Membran teilt.

Lebenszyklus von Pneumocystis

Pneumocystis ist ein perzellulärer Parasit, der jedoch aufgrund verschiedener Existenzformen in die Zelle eindringen kann. Die Infektion erfolgt durch Tröpfchen in der Luft. Eine Zyste gelangt in den menschlichen Körper und wird bei ausreichender Immunantwort von immunkompetenten Zellen neutralisiert. Andernfalls wächst die Zyste und setzt ihren Entwicklungszyklus mit der Bildung reifer Formen fort. Der gesamte Zyklus kann in zwei Phasen unterteilt werden – sexuell und asexuell.

Der Lebenszyklus von Pneumocystis ist recht komplex und durchläuft verschiedene Stadien: Trophozoit, Präzyste, Zyste, Sporozoit. Der Trophozoit ist eine vegetative Form, die sich mit ihren Pseudopodien an den Alveolozyten anheftet und eng mit der Zellmembran interagiert. Anschließend bilden sich durch Zellteilung zwei reife Zellen, und es kommt zur Fortpflanzung. Dies ist die sogenannte asexuelle Phase der Pneumocystis-Entwicklung.

Der Trophozoit bildet eine Vorzyste mit einem riesigen Zellkern und den um ihn herum konzentrierten Nährstoffen für die zukünftige Zyste. Mit der Zeit teilt sich der Zellkern und es bildet sich eine Zyste mit meist acht Kernen. Aus der Zyste schlüpfen Mikroorganismen – Sporozoiten. Sie besitzen einen einheitlichen Satz genetischer Informationen. Wenn sie miteinander verschmelzen, bilden sie erneut einen Trophozoiten, und der Entwicklungszyklus wiederholt sich. Dies ist die sexuelle Entwicklungsphase.

Wenn Zysten in den menschlichen Körper gelangen, lokalisieren sie sich in den Alveolen. Bei intensiver Vermehrung von Trophozoiten und Zysten vermehren sich diese immer mehr und die Alveolozyten werden abgeschuppt, woraufhin klinische Manifestationen auftreten. Die ersten Immunreaktionen auf diesen Prozess entwickeln sich aufgrund der zellulären Immunität. Makrophagen und T-Helferzellen reagieren auf Fremdstoffe und versuchen, sie zu phagozytieren, Zysten hingegen haben die Fähigkeit, sich im Makrophagen aufzuhalten und werden nicht von dessen lysosomalen Enzymen angegriffen. Daher reicht die zelluläre Immunreaktion für eine umfassende Immunantwort und Eliminierung der Pneumocystis nicht aus. Wenn die humorale Immunität mithilfe von Kaskadenmechanismen unter dem Einfluss von T-Helferzellen in Gang gesetzt wird, beeinflussen Immunglobuline Trophozoiten und infizierte Makrophagen. Deshalb entwickelt sich diese Krankheit bei Menschen mit einer Pathologie der Immunantwort sehr schnell, da für einen angemessenen Schutz ein gutes Niveau sowohl der lokalen zellulären als auch der humoralen Immunität notwendig ist.

Symptome einer Pneumocystis-Pneumonie

Die Inkubationszeit der Krankheit beträgt ein bis fünf Wochen. Sie hängt vom Alter und dem Grad der Immunsuppression des Körpers ab. Oft kann die Krankheit als häufige akute Atemwegserkrankung verlaufen, dann sind die klinischen Symptome schwach ausgeprägt und eine Person kann vor dem Hintergrund eines milden Verlaufs sterben.

Unter Berücksichtigung der morphologischen Veränderungen in der Lunge werden mehrere klinische Stadien unterschieden:

- Ödemstadium – tritt während des Beginns von Infiltrationsveränderungen auf und ist durch Vergiftungssymptome und zunehmende Atemnot gekennzeichnet.

- Stadium der Atelektase – Die Störung des Sekretabflusses aus den Alveolen trägt zu deren Verkleben und zur Entwicklung einer Lungenatelektase bei. Klinisch tritt Husten auf, die Ateminsuffizienz nimmt zu.

- Emphysemstadium – dauert je nach Wirksamkeit der Behandlung unbestimmte Zeit. Die Symptome lassen nach, aber es bleiben Resteffekte in der Lunge in Form von Emphysemblasen zurück, die beim Klopfen ein kastenartiges Geräusch erzeugen.

Die Symptome einer Pneumocystis-Pneumonie unterscheiden sich bei Erwachsenen und Kindern. Kinder können bei Frühgeburten, Erkrankungen des Zentralnervensystems, perinatalen Verletzungen und intrauterinen Infektionen erkranken. In diesem Fall entwickelt sich die Krankheit im dritten bis vierten Lebensmonat des Kindes. Das Kind verliert dann an Gewicht, verweigert das Stillen, sein Schlaf ist gestört, es treten Symptome wie Atemnot und periorale Zyanose auf. Das Kind hustet keuchhustenartig, manchmal mit schaumigem Auswurf. Im Röntgenbild können Veränderungen wie interstitielle Infiltrate oder eine „trübe“ Lunge erkennbar sein.

Bei Erwachsenen treten klinische Symptome eine Woche nach der Infektion bei Patienten auf, die mit Immunsuppressiva behandelt werden, bei AIDS-Patienten nach 2-3 Monaten. Die Krankheit beginnt mit einem Temperaturanstieg auf subfebrile Werte, mäßigem Husten, Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung und Schmerzen im Brustbereich. Ohne Behandlung verstärken sich die Symptome eine Woche später, es treten Zyanose und hohes Fieber auf. Ein schwerer Krankheitsverlauf ist auf eine schnelle diffuse Ausbreitung der Entzündung in beide Lungen zurückzuführen. Dies verstärkt das Atemversagen und ist vor dem Hintergrund der allgemeinen Immunsuppression aufgrund eines Lungenödems gefährlich.

Bei HIV-infizierten Patienten sind die Besonderheiten der Pneumozystose die träge Entwicklung der Krankheitssymptome, die oft zu einem fulminanten Verlauf mit tödlichem Ausgang beiträgt. Daher gibt es bei Patienten mit AIDS bestimmte Indikationen für den Beginn einer vorbeugenden Behandlung einer Pneumocystis-Pneumonie, auch wenn keine besonderen klinischen Manifestationen vorliegen.

Diagnose einer Pneumocystis-carinii-Infektion

Angesichts der Tatsache, dass die Symptome einer Pneumocystis-Pneumonie nicht spezifisch sind und die Krankheit oft ohne ausgeprägte klinische Manifestationen, aber mit einem fulminanten Verlauf verläuft, ist eine ätiologische Überprüfung in diesem Fall für eine rechtzeitige Behandlung sehr wichtig.

Die klinischen Manifestationen sind nicht pathognomonisch, daher kann der Arzt auf der Grundlage der Anamnese und der objektiven Untersuchung nur das Vorliegen einer Lungenentzündung feststellen, deren Natur schwer zu vermuten ist.

Ein wichtiger Aspekt der Anamnese ist das Vorliegen einer Onkopathologie, einer Behandlung mit Zytostatika oder einer HIV-Infektion beim Patienten. Dies ermöglicht den Verdacht auf diese Art von Lungenentzündung vor dem Hintergrund einer signifikanten Abnahme der Immunreaktivität. Daher ist es wichtig, ein solches Patientenkontingent sehr sorgfältig zu untersuchen und vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen.

Daher sind Labor- und instrumentelle Diagnosemethoden die wichtigsten Methoden zur Bestätigung der Diagnose.

Die Röntgenaufnahme des Brustkorbs ist eine obligatorische Methode zur Diagnose und Bestätigung einer Lungenentzündung. Charakteristische Veränderungen sind das Phänomen der „weißen Lunge“ oder „trüben Lunge“, aber diese Symptome sind nicht so häufig und entwickeln sich im Anfangsstadium noch nicht. Bei Kindern kann sich eine Pneumozystose im Röntgenbild als interstitielle Pneumonie äußern.

Zur Durchführung einer Bronchialspülung und weiteren Untersuchung des Sekrets wird eine Bronchoskopie empfohlen.

Pneumocystis im Sputum kann nachgewiesen werden, wenn sich eine signifikante Menge davon in den Alveolen befindet. Die Sputumuntersuchung ist eine der zuverlässigsten Methoden zur Bestätigung der Diagnose. Neben Sputum kann auch bronchoalveoläre Lavage als Untersuchungsmaterial verwendet werden. Bei der mikroskopischen Methode mit Romanovsky-Giemsa-Färbung des Materials werden violette Zellen mit rotem Kern nachgewiesen. Diese Methode führt jedoch nicht immer zu einem Ergebnis, da möglicherweise nicht genügend Erreger unter die Mikroskoplinse gelangt ist. Eine genauere Methode ist die parasitologische. Das vom Patienten gewonnene Material wird auf ein Nährmedium ausgesät, und der Erreger wächst innerhalb weniger Tage, was die Diagnose bestätigt.

Diese Methoden werden unter modernen Bedingungen selten angewendet, da das Ergebnis lange dauert und außerdem ein Labor mit Ausrüstung erforderlich ist, das nicht in jeder medizinischen Einrichtung verfügbar ist. Daher sind serologische Diagnosemethoden derzeit weit verbreitet.

Eine Analyse zur qualitativen Bestimmung von Pneumozysten kann durch die Untersuchung nicht nur des Auswurfs, sondern auch des Blutes durchgeführt werden. Dabei kommt die Polymerase-Kettenreaktion zum Einsatz – eine molekulargenetische Methode, die auf dem Nachweis von DNA im Patientenmaterial basiert.

Eine einfachere serologische Untersuchungsmethode (Blutserumuntersuchung) ist der Nachweis von Antikörpern gegen Pneumocystis. Da Immunglobuline gegen den Erreger produziert werden, zeigt ihr Gehalt oder ihr Vorhandensein die Aktivität des Prozesses an. Der Gehalt an Immunglobulinen der Klassen G und M wird mittels Enzymimmunoassay oder Immunfluoreszenz bestimmt. Ein erhöhter Gehalt an Immunglobulinen der Klasse M weist auf eine akute Infektion hin, bei einem Anstieg der Immunglobuline G ist eine langfristige chronische Infektion möglich.

Behandlung und Vorbeugung von Pneumozystose

Die Behandlung dieser Krankheit ist eine komplexe Aufgabe, da Antibiotika nicht auf den Erreger wirken. Darüber hinaus sollte die Behandlung so früh wie möglich und nur spezifisch begonnen werden. Vor Beginn der Therapie sollte der Schweregrad der Erkrankung bestimmt werden, der durch den Grad des Atemversagens und den Sauerstoffpartialdruck im Blut charakterisiert wird.

Die ätiologische Behandlung der Pneumozystose erfolgt mit Sulfamethoxazol/Trimethoprim-Biseptol. In leichten Fällen wird die orale Gabe des Arzneimittels oder intravenöse Infusionen in einer Dosis von 100 mg/kg bzw. 20 mg/kg verschrieben. Bei gleichzeitiger Immunschwäche verursachen diese Medikamente jedoch zahlreiche Nebenwirkungen: Hautausschlag, Anämie, Leukopenie, Agranulozytose, Übelkeit und dyspeptische Symptome. Daher beträgt die optimale Behandlungsdauer zwei Wochen.

In schweren Fällen wird diesem Medikament Pentamidin zugesetzt – ein Medikament mit spezifischer Wirkung, da es das Fortpflanzungssystem von Pneumozysten schädigt. Es wird in einer Dosis von 4 mg/kg verdünnt in 5%iger Glukoselösung angewendet. Die Behandlungsdauer beträgt 2-3 Wochen.

Dabei handelt es sich lediglich um eine etiotrope Therapie, es kommen jedoch auch symptomatische Antipyretika, Entgiftungstherapien, Rehydratation, Antimykotika und Antibiotika für HIV-infizierte Patienten zum Einsatz.

Die Prävention einer Pneumozystose ist aufgrund der Komplexität der Erkrankung und ihres komplizierten Verlaufs bei den Patienten notwendig. Präventionsmethoden können unspezifisch und spezifisch – medikamentös – sein. Unspezifische Präventionsmethoden zeichnen sich durch die Untersuchung von Patienten aus der Risikogruppe bei epidemiologischen Indikationen sowie durch eine korrekte und angemessene antiretrovirale Therapie bei AIDS-Patienten aus. Für diese Menschen sind ein korrekter Tagesablauf, eine ausreichende Ernährung und die Vermeidung schlechter Gewohnheiten von großer Bedeutung.

Spezifische Präventionsmethoden sind die Verwendung etiotroper Medikamente. Zur Vorbeugung und Behandlung werden dieselben Medikamente eingesetzt. Die Indikation für eine solche Primärprävention liegt bei einem CD4-Zellwert unter 300, da dies als Risiko einer Pneumocystis-Infektion gilt.

Pneumocystis ist der Erreger einer sehr komplexen Erkrankung, die, ohne spezifische klinische Symptome, frühzeitig diagnostiziert und entsprechend behandelt werden muss, da die Folgen sehr schwerwiegend sein können. Pneumocystis entwickelt sich bei Menschen mit primären oder sekundären Immundefekten, und diese Erkrankungen verstärken sich gegenseitig. Daher ist es bei bestimmten Patientengruppen notwendig, dieser Erkrankung sowohl durch spezifische als auch durch unspezifische Maßnahmen vorzubeugen.

[

[