Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Pneumokokken-Meningitis: Symptome, Diagnose, Behandlung

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 12.07.2025

Neben Entzündungen der Lunge und des Brustfells, des Mittelohrs und der Nasennebenhöhlen, der Weichteile und Gelenke kann eine Pneumokokkeninfektion einen entzündlichen Prozess der weichen Hirnhäute – eine Pneumokokkenmeningitis – verursachen. Laut ICD-10 lautet der Code für diese Art der bakteriellen Meningitis G00.1. [ 1 ]

Epidemiologie

Meningokokken-Infektionen kommen überall vor, doch laut Weltgesundheitsorganisation ist die höchste Inzidenz bakterieller Meningitis (10 Fälle pro tausend Menschen) in Afrika südlich der Sahara zu verzeichnen, dem sogenannten „Meningitis-Gürtel“.

Gleichzeitig wird die Pneumokokken-Meningitis bei Kindern unter fünf Jahren weltweit auf 17 Fälle pro 100.000 geschätzt.

Die CDC schätzt, dass es in den Vereinigten Staaten jedes Jahr 150.000 Krankenhauseinweisungen wegen einer Pneumokokken-Pneumonie gibt.[ 2 ]

Und die Sterblichkeitsrate liegt in einigen Regionen der Welt bei über 73 %.

61 % der Meningitis-Fälle in Europa und den USA sind auf Pneumokokken-Meningitis zurückzuführen. [ 3 ]

Ursachen Pneumokokken-Meningitis

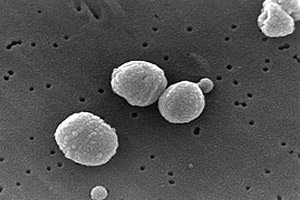

Die Ursachen dieser Art von Meningitis sind grampositive alpha-hämolysierende Bakterien Streptococcus pneumoniae verschiedener Serotypen, sogenannte Pneumokokken. Neben Meningokokken (Neisseria meningitidis) gelten Pneumokokken als der häufigste Erreger bakterieller Meningitis und als häufigste Ursache bakterieller, insbesondere Pneumokokken-Meningitis bei Erwachsenen. Und bis zu einem Viertel aller Fälle von pyogener Meningitis bakteriellen Ursprungs sind eitrige Pneumokokken-Meningitis.

Eine durch eine Pneumokokkeninfektion verursachte Entzündung der Hirnhäute kann eine Folge ihrer Ausbreitung aus den oberen Atemwegen, der Lunge, dem Mittelohr und den Nasennebenhöhlen auf hämatogenem Weg (mit dem Blutkreislauf) sein. Das Vorhandensein von Bakterien im systemischen Blutkreislauf - Pneumokokken-Bakteriämie - führt dazu, dass sie in die Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor cerebrospinalis) und damit in die weichen Hirnhäute gelangen.

Darüber hinaus sind Hirnhautschäden durch direktes Eindringen einer Infektion ins Gehirn möglich – etwa infolge eines Schädel-Hirn-Traumas mit Schädelbruch.

Risikofaktoren

Eine weit verbreitete asymptomatische nasopharyngeale Besiedelung mit S. pneumoniae (15 % bei Kindern unter 2 Jahren, 49,6 % bei Kindern im Alter von 2 bis 5 Jahren, 35,4 % bei Kindern über 5 Jahren) gilt als schwerwiegende Voraussetzung für eine durch Pneumokokken verursachte Entzündung der Hirnhäute bei Kindern. [ 4 ]

Als Risikofaktoren für die Entstehung gelten außerdem:

- Alter;

- geschwächtes Immunsystem (einschließlich HIV und Menschen mit entfernter oder nicht funktionierender Milz);

- vor kurzem an einer durch Pneumokokken verursachten Mittelohrentzündung, Lungenentzündung, Rachenentzündung, Mandelentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung (Stirnhöhle, Keilbeinhöhle, Kieferhöhle, Siebbeinlabyrinth) gelitten haben;

- Diabetes mellitus;

- Nieren- und/oder Leberinsuffizienz;

- Alkoholmissbrauch. [ 5 ], [ 6 ]

Pathogenese

Wie wird Pneumokokkenmeningitis übertragen? Die Übertragung von S. pneumoniae, das die Atemwege besiedelt, erfolgt durch direkten Kontakt über Tröpfchen in der Luft (beim Husten und Niesen). Pneumokokkenmeningitis selbst gilt jedoch nicht als ansteckend.

Die Pathogenese einer Pneumokokkeninfektion beruht auf dem Toxin Pneumolysin und Antigenen, die der Infektion eine Abwehr des zellulären Immunsystems der Nasen-Rachen-Schleimhaut ermöglichen.

Die Interaktion von Bakterienzellen mit menschlichem Gewebe (vor allem dem Epithel der Schleimhäute der Atemwege) wird durch kohlenhydratphosphathaltige Heteropolymere der Bakterienzellwand in Form von Teichonsäure gewährleistet.

Nach der Epitheliadhäsion kommt es zur Invasion der Blutbahn und zur Freisetzung entzündungsfördernder Mediatoren ins Blut – IL-1-β, TNF-α, Makrophagen der MIP-Klasse usw.

In diesem Fall erleichtert die Freisetzung von Entzündungsmediatoren und die Bindung an Glykoproteine der extrazellulären Matrix das Eindringen von S. pneumoniae durch die Blut-Hirn-Schranke (BHS) ins Gehirn. Darüber hinaus verstärkt die Zerstörung der BHS die Wirkung von Pneumokokken auf vaskuläre Endothelzellen und erhöht die Produktion chemisch aktiver Stickstoffformen durch ihre Enzyme. Pneumokokken-Oberflächenprotein C kann Rezeptoren von Laminin binden, einem adhäsiven Glykoprotein der Basalmembranen von Endothelzellen der Mikrogefäße des Gehirns.

Die Bakterien vermehren sich ungehindert und aktivieren zirkulierende Antigen-präsentierende Zellen und neutrophile Granulozyten (Mikrogliazellen) im Gehirn, wodurch der Entzündungsprozess in den weichen Hirnhäuten verstärkt wird. Details zur Pathogenese [ 7 ]

Symptome Pneumokokken-Meningitis

Die ersten Anzeichen einer Pneumokokken-Meningitis äußern sich durch starke Hyperthermie (mit einer Körpertemperatur von bis zu +39°C) und plötzlich auftretende Kopfschmerzen.

Weitere Symptome treten rasch auf, darunter Übelkeit und Erbrechen, Schwäche, erhöhte Lichtempfindlichkeit, Steifheit der Nackenmuskulatur, Krämpfe, schnelle Atmung, Unruhe und Angst sowie Bewusstseinsstörungen. Ein Austritt von Liquor cerebrospinalis ist möglich. Bei Säuglingen sind eine vorgewölbte Fontanelle und eine ungewöhnliche Haltung mit nach hinten gewölbtem Kopf und Hals (Opisthotonus) zu beobachten.

Lesen Sie mehr in der Publikation – Symptome des Meningealsyndroms

Komplikationen und Konsequenzen

Eine Pneumokokken-Meningitis kann schwerwiegende Folgen und Komplikationen in Form von: [ 8 ] verursachen.

- subduraler Erguss;

- Flüssigkeitsansammlung im Schädel (Hydrozephalus) (16,1 %), die zu erhöhtem Hirndruck und diffusem Hirnödem führt (28,7 %);

- Krampfsyndrom; (27,6 %)

- Hörverlust; (19,7 %)

- Sehverlust;

- geistige Behinderung (was auf Veränderungen im Hippocampus hinweist);

- Verhaltens- und emotionale Probleme;

- Lähmung.

Eine Entzündung, die den Hohlraum zwischen den weichen und Arachnoidalhäuten des Gehirns (Subarachnoidalraum) betrifft, führt häufig zur Entwicklung einer Entzündung des Hirngewebes - Enzephalitis oder einer Entzündung der Hirnventrikel - Ventrikulitis. [ 9 ], [ 10 ]

Diagnose Pneumokokken-Meningitis

Zur Diagnose einer Pneumokokken-Hirnhautentzündung sind neben der Untersuchung und Erfassung bestehender Symptome auch Laboruntersuchungen erforderlich.

Folgende Untersuchungen sind erforderlich: PCR-Bluttest, [ 11 ] serologischer Bluttest – zum Nachweis von Antikörpern gegen Pneumokokken im Blutserum sowie eine allgemeine Analyse der Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) (Anzahl weißer Blutkörperchen (WBC) mit Differenzierung, Gesamtprotein), Blutzucker (oder CSF-Glukose), die in Kombination mit der Anamnese und Epidemiologie zur Bestätigung möglicher Diagnosen verwendet werden). [ 12 ]

Zur instrumentellen Diagnostik gehören die Computertomographie oder Magnetresonanztomographie des Gehirns sowie die Enzephalographie. [ 13 ], [ 14 ]

Differenzialdiagnose

Die Differentialdiagnose erfolgt vor allem bei Meningitis mit Pilz- und Virusätiologie, reaktiver und parasitärer Meningitis sowie Hirntumoren und Neurosarkoidose.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Pneumokokken-Meningitis

Die Behandlung einer Meningitis, die durch eine Pneumokokkeninfektion verursacht wird, umfasst die parenterale Gabe von Antibiotika. [ 15 ]

Durch Tests auf Antibiotikaempfindlichkeit lässt sich feststellen, welche Antibiotika bei der Behandlung einer bakteriellen Infektion am wirksamsten sind.[ 16 ]

Die Rehabilitation nach einer Pneumokokken-Meningitis dauert recht lange, und die betroffenen Patienten werden mindestens 12 Monate lang bei einem Neurologen registriert. Bei schweren Komplikationen wird eine Behinderung gewährt.

Verhütung

Eine wirksame Maßnahme zur Vorbeugung einer bakteriellen Meningitis dieser Ätiologie ist die Impfung gegen eine Pneumokokkeninfektion mit Konjugat- (PCV) und Polysaccharid-Impfstoffen (PPV). [ 17 ]

Die CDC empfiehlt, dass alle Kinder unter 2 Jahren und alle Erwachsenen ab 65 Jahren geimpft werden.[ 18 ]

Prognose

Die Prognose dieser Erkrankung kann kaum als günstig bezeichnet werden, da trotz medizinischer Fortschritte die Sterblichkeit bei Patienten mit Pneumokokkenmeningitis höher ist als bei Patienten mit Meningokokkenmeningitis (30 % gegenüber 7 %). In 34 % der Fälle war der Ausgang ungünstig. Risikofaktoren für einen ungünstigen Ausgang waren höheres Alter, das Vorliegen einer Mittelohr- oder Nasennebenhöhlenentzündung, das Fehlen eines Hautausschlags, ein niedriger Glasgow-Koma-Skala-Wert bei Aufnahme und Tachykardie.