Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Hypophysenprolaktinom bei Frauen, Schwangerschaft und Männern

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

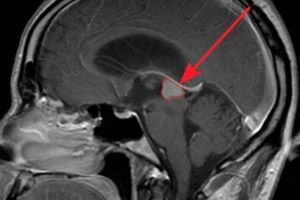

Ein hormonell aktiver Tumor der Hypophyse ist ein Prolaktinom. Betrachten wir die Gründe für sein Auftreten, Risikofaktoren, Symptome, Diagnose- und Behandlungsmethoden.

Das Prolaktinom ist eine Neubildung an der endokrinen Drüse, der Hypophyse. Es liegt tief im Gehirn und ist eine gutartige Erkrankung.

Nach der Internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD 10 fällt es unter die Kategorie Neubildungen (C00-D48):

D10-D36 Gutartige Neubildungen.

- D35 Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter endokriner Drüsen.

- D35.2 Gutartige Neubildung der Hypophyse.

Dieser Name der Hypophysenschädigung ist mit einem ihrer Symptome verbunden – der Produktion einer erhöhten Menge des Hormons Prolaktin. Normalerweise wird es nur bei Frauen in den letzten Monaten der Schwangerschaft produziert und wird während des Stillens weiterhin ausgeschüttet.

Prolaktin beeinflusst zusammen mit follikelstimulierenden und luteinisierenden Hormonen die Sexualfunktionen. Bei Frauen sorgt es für einen regelmäßigen Menstruationszyklus und die Östrogensynthese. Bei Männern sorgt es für die Spermienaktivität und die Testosteronproduktion. Bei einem Überschuss an tumorbedingten Hormonen wird die Östrogenbildung bei Frauen unterdrückt, was zu Anovulation und Unfruchtbarkeit führt. Bei Männern führt dies zu vermindertem Sexualverlangen, Erektionsstörungen und Gynäkomastie.

Epidemiologie

Prolaktinome sind gutartige Hypophysenadenomen. Statistiken zufolge liegt ihre Inzidenz bei etwa 30 %. Diese Läsion nimmt sehr selten eine bösartige Form an – in 2 % der Fälle. Eine solche Degeneration wird am häufigsten bei Frauen im gebärfähigen Alter diagnostiziert. Die Größe des Tumors beträgt bei Frauen etwa 2–3 mm, während Adenome bei Männern einen Durchmesser von mehr als 1 cm haben.

Ursachen Prolaktinome

Die moderne Endokrinologie und Genetik forscht weiterhin an der Ursache des Prolaktinoms. Sehr oft wird die Krankheit vor dem Hintergrund genetischer Störungen erkannt. Beispielsweise ist die multiple endokrine Neoplasie Typ I (erbliche Pathologie) durch eine erhöhte Hormonproduktion der Hypophyse, der Nebenschilddrüse und der Bauchspeicheldrüse gekennzeichnet.

Viele Wissenschaftler neigen zu der Annahme, dass eine Schädigung der Hypophyse und eine erhöhte Prolaktinproduktion durch folgende Faktoren verursacht werden können:

Krankheiten:

- Infektionen (Enzephalitis, Meningitis).

- Infiltrative und granulomatöse Prozesse.

- Trauma (Neurochirurgie, Bestrahlung, Hirnstielruptur).

- Stoffwechselstörungen.

- Tumoren (Germinom, Meningeom).

- Zirrhose.

- Chronisches Nierenversagen.

- Polyzystisches Ovarialsyndrom.

- Brustverletzungen und Bruststimulation.

- Primäre Hypothyreose.

- Ektopische Hormonsekretion.

Einnahme von Medikamenten:

- Antidepressiva.

- H2-Blocker-Rezepte.

- Opiate und Kokain.

- Dopaminblocker.

- Kalziumkanalblocker.

- Östrogene.

- Adrenerge Inhibitoren.

Bei der Ermittlung der Krankheitsursache wird der Medikamentenanamnese besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Gleichzeitig wird berücksichtigt, dass die Einnahme oraler Kontrazeptiva keinen Einfluss auf das Risiko der Entstehung oder des Wachstums von Prolaktinomen hat.

Mikroadenom und Prolaktinom

Die Hypophyse ist ein Hirnanhangsgebilde an der Unterseite des Gehirns. Sie ist das zentrale Organ des endokrinen Systems und produziert Hormone, die für Wachstum, Stoffwechsel und Fortpflanzung verantwortlich sind. Mikroadenom und Prolaktinom sind Tumorläsionen der Hypophyse. Betrachten wir jede dieser Pathologien genauer:

- Das Mikroadenom ist eine meist gutartige Neubildung. Es verursacht aufgrund verschiedener Erkrankungen und Anomalien unkontrolliertes Wachstum von Drüsenzellen. Das Tumorvolumen beträgt ca. 10 mm.

Gründe:

- Schädel- und Hirnverletzungen.

- Genetische Determinanten.

- Unzureichende Blutversorgung der Hypophyse.

- Vergiftung des Körpers.

- Neuroinfektionen, bei denen die Strukturen und Membranen des Gehirns und des Rückenmarks in den pathologischen Prozess involviert sind.

Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren kann die Krankheit aufgrund von Abtreibungen, Schwangerschaften und Stillen sowie hormoneller Verhütung auftreten. Laut medizinischer Statistik wird ein Mikroadenom häufiger bei Frauen diagnostiziert. Bei Männern wird es während der Pubertät erkannt und mit hormonellen Medikamenten behandelt.

- Das Prolaktinom ist eine gutartige Läsion der Hypophyse. Es tritt am häufigsten bei Menschen mittleren Alters auf. Frauen sind anfälliger für diese Krankheit als Männer.

Das Hauptsymptom ist eine erhöhte Prolaktinproduktion. Dieses Hormon reguliert die Milchproduktion, das Fortpflanzungssystem und die Fortpflanzungsfähigkeit. Ein Überschuss hemmt die Synthese von weiblichem Östrogen, was zu einer Unterdrückung der Eierstockfunktion, Menstruationsunregelmäßigkeiten und Unfruchtbarkeit führt. Bei Männern äußert sich die Störung in einem verminderten Testosteronspiegel und einer eingeschränkten sexuellen Aktivität.

Hypophysenadenom und Prolaktinom

Laut medizinischer Forschung sind Hypophysenadenom und Prolaktinom Tumoren gleichen Ursprungs. Die Hypophyse ist eine endokrine Drüse, die sich an der Unterseite des Gehirns befindet. Durch eine Öffnung in der Dura mater steht sie mit dem Hypothalamus in Kontakt und bildet eine enge Verbindung. Beide Teile des Gehirns bilden das Hypothalamus-Hypophysen-System, das die Funktion der endokrinen Drüsen reguliert und steuert.

Es gibt viele Tumoren der Hypophyse, die als Adenome bezeichnet werden. Schauen wir uns die strukturellen Merkmale des Organs genauer an:

- Der Vorderlappen (Adenohypophyse) macht etwa 80 % der Drüse aus. Er besteht aus Drüsenzellen unterschiedlichen Typs, die jeweils ein anderes Hormon sezernieren. Er ist für die Produktion folgender Hormone verantwortlich:

- Prolaktin ist für den Menstruationszyklus und den Stoffwechsel verantwortlich und reguliert die Laktation und Milchproduktion.

- Schilddrüsenstimulierendes Hormon – die Schilddrüse und die Synthese ihrer Hormone.

- Luteinisierendes Hormon – Synthese von Steroidhormonen, Eisprung, Bildung des Gelbkörpers in den Eierstöcken.

- Adrenocorticotrop – die Sekretion von Steroidhormonen durch die Nebennieren.

- Follikelstimulierend – verantwortlich für das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut, die Reifung der Follikel und die Bildung von Steroidhormonen.

- Somatotrop ist ein Wachstumshormon, das für den Abbau von Glukose und Fetten verantwortlich ist und die Proteinsynthese aktiviert.

- Der Hinterlappen (Neurohypophyse) produziert und akkumuliert Hormone und besteht aus Nervenzellen, Fasern und neurosekretorischen Körpern. Verantwortlich für die Produktion folgender Hormone:

- Vasopressin – beeinflusst das Gehirn und die Blutgefäße, reguliert die Nierenfunktion und den Wasserhaushalt des Körpers.

- Oxytocin – stimuliert die Gebärmutterkontraktionen und die Freisetzung von Muttermilch.

Ein Hypophysenadenom ist ein gutartiger Tumor des Drüsengewebes, der sich nur im Vorderlappen des Organs bildet. Gleichzeitig ist das Prolaktinom eine hormonell aktive Formation mit extrem langsamem Wachstum.

Risikofaktoren

Hormonell aktive Neoplasien in der Hypophyse können verschiedene Ursachen haben, von denen einige noch nicht geklärt sind. Es gibt Risikofaktoren, die den Prolaktinspiegel erhöhen und zur Bildung eines Prolaktinoms führen können:

- Fehlfunktion der Schilddrüse.

- Brustverletzungen.

- Traumatische Hirnverletzung.

- Schwangerschaft und Stillzeit.

- Nierenversagen.

- Funktionsstörung des Hypothalamus.

- Schilddrüsenunterfunktion.

- Leberunterfunktion.

- Erhöhte körperliche Aktivität.

- Neuroinfektionen.

- Langfristige medikamentöse Therapie.

- Einnahme von Medikamenten, die die Hormonproduktion beeinflussen.

Der Tumor fördert die vermehrte Produktion von Prolaktin. Dieses Hormon ist für den normalen Milchfluss verantwortlich. Das Prolaktinom ist einer der häufigsten Hypophysentumoren.

Pathogenese

Der Mechanismus der Prolaktinomentstehung ist noch nicht vollständig geklärt. Die Pathogenese des Tumors wird mit zwei Theorien in Verbindung gebracht:

- Innerer Defekt – eine genetische Störung mindestens einer Zelle der Hypophyse provoziert bei weiterem Wachstum die Umwandlung des Organs in einen Tumor.

- Störung der hormonellen Regulierung der Hypophysenfunktionen – dieser Prozess ist mit der Funktion hypothalamischer Releasing-Hormone – Liberinen und Statinen – verbunden. Bei übermäßiger Produktion kommt es zu einer Hyperplasie des Drüsengewebes, die den Tumorprozess einleitet.

Die Entstehung von Neoplasien ist auch mit dem Einfluss bestimmter erblicher Faktoren verbunden.

Symptome Prolaktinome

Hormonbedingte Schäden an der Hypophyse äußern sich meist in einem starken Anstieg des Prolaktinspiegels und einer Kompression des umgebenden Hirngewebes durch den Tumor. Die Symptome eines Prolaktinoms hängen direkt von seiner Größe ab.

Wenn der Tumor nicht größer als 10 mm ist, werden folgende Symptome beobachtet:

- Starke Kopfschmerzen, die meist im Schläfenbereich auftreten und dauerhaft sind. Dieses Symptom ist mit erhöhtem Hirndruck und Druck der Formation auf die umgebenden Hirnstrukturen verbunden.

- Verschiedene Sehbehinderungen sind mit der Einklemmung der Sehnerven verbunden, die in der Nähe der Hypophyse verlaufen. Patienten klagen über eine Einengung des Gesichtsfeldes, eine verminderte Farbwahrnehmung, Diplopie, Strabismus und eine verminderte Sehschärfe.

- Schmerzen im Gesicht, den oberen Wangen, den Nasenflügeln, der Oberlippe und dem äußeren Augenrand. Die Beschwerden entstehen durch die Kompression der Trigeminusäste durch den Tumor. Die Funktion der Gesichtsmuskulatur ist nicht beeinträchtigt.

Ist der Tumor größer als 10 mm, spricht man von einem Makroprolaktinom. Er kann Erblindung, pathologische Symptome des Zentralnervensystems und emotionale Instabilität verursachen. Große Tumoren führen zu Störungen der Produktion anderer Hormone der Drüse.

Erste Anzeichen

Je größer der Tumor ist, desto ausgeprägter sind die Symptome, die auf sein Vorhandensein hinweisen. Die ersten Anzeichen eines Prolaktinoms:

- Kopfschmerzen.

- Erhöhte Reizbarkeit.

- Angst.

- Langfristiger depressiver Zustand.

- Doppeltsehen.

- Verminderte Sehschärfe.

Mit fortschreitender Krankheit nehmen die Symptome zu. Aufgrund der übermäßigen Hormonproduktion übt der Tumor eine komprimierende Wirkung auf benachbartes Gewebe aus. Dies äußert sich in einer Funktionsstörung der Organe in der Nähe der Hypophyse.

Symptome eines Prolaktinoms bei Frauen

Die ersten Symptome eines Prolaktinoms bei Frauen sind wie folgt:

- Veränderungen im Rhythmus des Menstruationszyklus bis hin zum Ausbleiben der Menstruation.

- Fehlender Eisprung und Unfähigkeit, schwanger zu werden. Dies geschieht aufgrund einer Störung der Hormonproduktion (follikelstimulierend und luteinisierend), die für die normale Funktion des Fortpflanzungssystems verantwortlich ist.

- Lang anhaltende Kopfschmerzen.

- Brustverkleinerung.

- Ausfluss einer milchähnlichen Flüssigkeit aus den Brustwarzen.

- Vaginale Trockenheit.

- Verminderte Libido aufgrund von Veränderungen des Östrogenspiegels.

Zusätzlich zu den oben genannten Symptomen verursacht die Krankheit psycho-emotionale Störungen:

- Verminderte Konzentration.

- Chronische Müdigkeit.

- Erhöhte Müdigkeit.

- Nervöse Erregbarkeit.

- Schlafstörungen.

- Depressiver Zustand.

Wenn bei Mädchen Läsionen der Hypophyse festgestellt werden, wird bei den Patienten Folgendes diagnostiziert:

- Unterentwicklung der Genitalien – Verkleinerung der Gebärmutter, der kleinen Schamlippen und der Klitoris.

- In der Adoleszenz manifestiert sich die Krankheit in männlichem Haarwuchs. Grob pigmentierte Haare erscheinen an Oberlippe, Kinn, Brust, Brustwarzen, Bauch und anderen Körperteilen. Aufgrund des hohen Prolaktinspiegels arbeiten die Nebennieren aktiv und produzieren Androgene.

- Akne und Pickel stehen im Zusammenhang mit einem erhöhten Spiegel männlicher Sexualhormone.

- Fettleibigkeit – übermäßige Gewichtszunahme entsteht durch eine Störung des Fettstoffwechsels.

- Multiple Karies und häufige Knochenbrüche sind mit Kalziumverlust aufgrund von Störungen des Mineralstoffwechsels verbunden. Allmählich verliert das Knochengewebe Mineralien und andere nützliche Substanzen und wird brüchiger.

Die oben genannten Krankheitssymptome können sowohl kombiniert als auch isoliert auftreten.

Symptome eines Prolaktinoms bei Männern

Hormonabhängige Hypophysentumore werden bei Männern deutlich seltener diagnostiziert als bei Frauen.

Schauen wir uns die Hauptsymptome des Prolaktinoms bei Männern an, das durch einen Rückgang des Testosteronspiegels und der Spermatogenese verursacht wird:

- Schwächung des sexuellen Verlangens.

- Verminderte Wirksamkeit.

- Erektile Dysfunktion.

- Unfruchtbarkeit.

- Vergrößerung der Brustdrüsen.

- Hodenatrophie.

- Reduzierung des Gesichtshaarwuchses.

- Muskelschwäche.

- Osteoporose.

- Starke Kopfschmerzen.

- Beeinträchtigte Sehschärfe.

Bei Männern werden häufig Makroprolaktinome, also große Tumore, diagnostiziert.

Prolaktinom bei Kindern

Laut medizinischer Statistik ist das Prolaktinom bei Kindern selten. Die Krankheit macht etwa 50 % aller Hypophysenadenome aus, die wiederum 2 % der intrakraniellen Tumoren ausmachen. Die Symptome des pathologischen Zustands bei Kindern sind spärlich und stehen im Zusammenhang mit hormonellen Veränderungen.

Anzeichen der Störung bei Mädchen:

- Primäre oder sekundäre Amenorrhoe.

- Veränderung des Körpergewichts (Adipositas).

- Galaktorrhoe ist ein Ausfluss aus den Brustwarzen.

Bei Jungen kann die Erkrankung symptomlos verlaufen. Aus diesem Grund wird der Tumor zufällig bei CT- und MRT-Untersuchungen des Gehirns und anderen Untersuchungen entdeckt. In manchen Fällen ist eine verzögerte Pubertät das einzige Anzeichen der Erkrankung.

Ein langjähriger Tumor der Hypophyse stört die Sekretion von Gonadotropinen, was zu einer Funktionsinsuffizienz der Geschlechtsdrüsen und Störungen der Synthese von Sexualhormonen führt. Es treten auch neuroophthalmologische Symptome auf: Kopfschmerzen, Schwindel, Aufmerksamkeitsstörungen, Sehstörungen.

Die Behandlung zielt darauf ab, den hormonellen Hintergrund im Körper des Kindes zu stabilisieren. Hierzu werden Dopaminmimetika eingesetzt. Eine solche Therapie wirkt schnell und langfristig. Eine chirurgische Behandlung wird äußerst selten und in der Regel bei einer Entzündung des betroffenen Organs durchgeführt.

Prolaktinom und Schwangerschaft

Eine recht häufig diagnostizierte Pathologie bei Frauen ist das Prolaktinom. Eine Schwangerschaft kann der auslösende Faktor sein. Besondere Aufmerksamkeit ist bei Patientinnen mit Adenom und Kinderwunsch geboten. Ihnen werden ein Jahr vor der geplanten Empfängnis dopaminerge Medikamente verschrieben. Um das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft während dieser Zeit zu verringern, wird gleichzeitig die Anwendung einer Barriere-Verhütung empfohlen.

- Wird die Krankheit frühzeitig erkannt, besteht ein hohes Risiko einer Fehlgeburt. Daher sollte die Patientin während des gesamten ersten Trimesters unter Aufsicht eines Gynäkologen und Endokrinologen stehen. Der Patientin werden medizinische Analoga von natürlichem Progesteron (das Medikament Utrozhestan) verschrieben.

- Wenn die Tumorgröße nicht mehr als 6 mm beträgt, schreitet sie selten fort oder erschwert den Schwangerschaftsverlauf. Läsionen der Hypophyse über 6 mm erfordern eine sorgfältige Überwachung. Da sie einen starken Anstieg des Östrogens, Sehstörungen und häufige Kopfschmerzen hervorrufen.

- Eine Untersuchung wie die Magnetresonanztomographie wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen, daher kann die Größe des Neoplasmas nur anhand der Symptome bestimmt werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Bestimmung des Prolaktinspiegels im Blut gelegt. Denn die Indikatoren dieses Hormons lassen Rückschlüsse auf den Zustand des weiblichen Körpers zu.

Eine Tumorbehandlung wird während der Schwangerschaft nicht durchgeführt. Dies liegt daran, dass sich die Verschreibung von Medikamenten, die den Hormonspiegel normalisieren, negativ auf die weitere Schwangerschaft und die zukünftige Stillzeit auswirkt. Einige Monate nach der Geburt wird eine Kontroll-MRT durchgeführt. Bei Tumorwachstum ist eine Unterdrückung der Milchproduktion erforderlich. Laut Statistik kommt es in 15-35 % der Krankheitsfälle zu einer Zunahme von Neoplasien.

Prolaktinom und Stillen

Der Einfluss einer Schwangerschaft auf die Prolaktinsekretion bei Frauen mit hormonell aktivem Hypophysenadenom äußert sich unterschiedlich. Symptome und Prognose hängen maßgeblich von der Größe des Prolaktinoms ab. Stillen ist kontraindiziert, wenn der Tumor wächst und sich der Zustand der Patientin verschlechtert. In diesem Fall werden Medikamente verschrieben, die die Milchproduktion stoppen, und die Frau wird zur weiteren Untersuchung und Behandlung geschickt.

Wenn die Größe des Neoplasmas nicht zunimmt, ist eine Stillzeit von bis zu 2-3 Monaten mit regelmäßiger MRT, Überwachung des Gesichtsfelds und des Prolaktinspiegels zulässig. Bei längerem Stillen besteht das Risiko, dass das Adenom bösartig wird.

Bühnen

Gutartige Hypophysenläsionen durchlaufen wie viele andere Erkrankungen bestimmte Stadien. Tumoren werden je nach Größe und Lage in der Hypophysengrube unterteilt:

- Das erste Stadium sind intraselläre Mikroprolaktinome. Ihre Größe überschreitet nicht 1 cm und reicht nicht über die Grenzen der Sella turcica der Hypophyse hinaus.

- Das zweite Stadium sind extraselläre Makroprolaktinome. Sie werden über 1 cm groß und ragen über die Sella turcica der Hypophyse hinaus, wobei sie auf die umliegenden Gewebe und Organe drücken.

Die Größe des Tumors beeinflusst die Krankheitssymptome, die durch lokale pathologische Veränderungen verursacht werden. Darüber hinaus hängt die Behandlungsmethode vom Stadium der Erkrankung ab.

Formen

Hypophysenadenomen können hormonell inaktiv oder aktiv sein. Die Art der Hormonproduktion hängt von der Hormonproduktion der Zellen ab, aus denen sie bestehen.

Die Hauptklassifikation von Hypophysenadenomen:

- Somatotropinproduzierend – fördert die erhöhte Produktion von Wachstumshormonen.

- Prolaktinsekretion – gekennzeichnet durch eine übermäßige Synthese von Prolaktin.

- Adrenocorticopin-produzierend – sondert das adrenocorticotrope Hormon ab.

- Thyreotropin-produzierend – produziert das Schilddrüsen-stimulierende Hormon.

- Follikelstimulierendes Hormon – bewirkt einen Anstieg des Gonadotropinspiegels.

Die Unterteilung des Prolaktinoms erfolgt wie folgt:

- Funktionell – tritt während der Schwangerschaft und Stillzeit auf.

- Iatrogen – durch pharmakologische Medikamente hervorgerufen.

- Tumor – verbunden mit der Entwicklung von Mikroadenomen und Makroadenomen der Hypophyse.

Jede Krankheitsart kann Unfruchtbarkeit, Zyklus- und Potenzstörungen, ZNS-Störungen und andere krankhafte Symptome hervorrufen.

Komplikationen und Konsequenzen

Hormonell aktive Hypophysenadenomen können ohne medizinische Versorgung zu ernsthaften Problemen führen. Die wichtigsten Folgen und Komplikationen eines Prolaktinoms:

- Durch das Wachstum des Tumors und den Druck, den er auf die Sehnerven ausübt, kommt es zu Sehbehinderungen und Blindheit.

- Osteoporose – Der Verlust der Knochenmasse ist mit einer verringerten Produktion von Testosteron und Östrogen verbunden.

- Hypopituitarismus – Aufgrund von Tumorwachstum und erhöhten Prolaktinspiegeln im Körper kommt es zu hormonellem Ungleichgewicht, Nebennierenrindeninsuffizienz und Hypothyreose.

Zusätzlich zu den oben genannten Problemen führt ein Prolaktinom sehr häufig zu Schwangerschaftskomplikationen. Während einer normalen Schwangerschaft vergrößert sich die Hypophyse einer Frau, was zur Produktion von Prolaktin führt. Erfolgt die Empfängnis jedoch vor dem Hintergrund eines hohen Prolaktinspiegels, besteht insbesondere im Frühstadium das Risiko einer Fehlgeburt.

Diagnose Prolaktinome

Ein Hypophysentumor kann durch charakteristische klinische Symptome vermutet werden. Die Prolaktinomdiagnostik umfasst:

- Erhebung der Anamnese und Analyse der Patientenbeschwerden.

- Identifizierung der Krankheitssymptome und Beurteilung ihres Schweregrads.

- Laborforschung.

- Instrumentelle Diagnostik.

- Komplex von Differenzialverfahren.

Als aussagekräftigste Diagnosemethode gilt die MRT mit Kontrastmittelgabe. Sie dient zur Bestimmung der Lage und Größe des Tumors. Zur Erkennung eines Makroprolaktinoms wird eine CT durchgeführt, die eine gute Visualisierung der Strukturen des Keilbeins ermöglicht. Laboruntersuchungen umfassen Hormonuntersuchungen. Geht die Erkrankung mit einer Sehbehinderung einher, ist eine augenärztliche Beratung erforderlich.

Tests

Die Labordiagnostik des Prolaktinoms umfasst:

- Bestimmung des Hypophysenhormonspiegels im Blutserum.

- Bluttest auf Prolaktin.

- Blutuntersuchungen auf andere Hypophysenhormone. Ein Anstieg eines oder mehrerer Indikatoren kann auf ein Hypophysenadenom hinweisen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Bestimmung des Prolaktinspiegels gelegt. Der Hormonspiegel hängt von der Größe des Tumors ab. Das Vorhandensein eines Neoplasmas wird durch einen Prolaktinwert über 200 mIU/l angezeigt. Bei einer leichten Überschreitung der Norm wird eine dreifache Analyse im Abstand von 7-10 Tagen verordnet. Dadurch können Hormonschwankungen aufgrund von Stress und psycho-emotionaler Anspannung ausgeschlossen werden.

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ]

[ 35 ], [ 36 ], [ 37 ], [ 38 ], [ 39 ], [ 40 ]

Prolaktinspiegel beim Prolaktinom

Das Hormon, das die Milchproduktion in der postpartalen Phase verursacht, ist Prolaktin (produziert von Hypophysenzellen). Der Prolaktinspiegel beim Prolaktinom hängt von vielen Faktoren ab. Seine Indikatoren regulieren die reproduktiven und sexuellen Funktionen im menschlichen Körper. Und ihre Verletzung führt zur Entwicklung verschiedener pathologischer Symptome.

Das erste Prolaktin wird unmittelbar nach der Geburt im Körper des Kindes gebildet. In den ersten Lebenswochen sind seine Indikatoren hoch - etwa 2000 mIU / l. Bei einem ausgeprägten Anstieg des Hormons schwellen die Brustdrüsen bei Kindern an und es kann eine kleine Menge Milch freigesetzt werden. Bei einem einmonatigen Kind stabilisiert sich der Prolaktinspiegel und beträgt bei Jungen 607 mIU / l und bei Mädchen 628 mIU / l. Mit zunehmendem Alter schwanken die Indikatoren zwischen 40 und 400 mIU / l. Bei Mädchen sind diese Werte höher als bei Jungen.

- Wenn der Prolaktinspiegel höher als normal ist, kann dies zur Entwicklung von Prolaktinomen, Hypothyreose und polyzystischen Formationen an den Eierstöcken führen. Erhöhte Werte werden in den letzten Monaten der Schwangerschaft beobachtet.

- Ein niedriger Prolaktinspiegel kann zu Problemen mit der Fortpflanzungsfunktion, Geburtsblutungen, einer Übertragung der Schwangerschaft und Hirntumoren führen. Außerdem können Störungen des zentralen Nervensystems, übermäßiger Körperhaarwuchs und Schwellungen auftreten.

Um bei einer Veränderung des Prolaktinspiegels eine endgültige Diagnose stellen zu können, sollten Sie sich einer umfassenden Untersuchung durch folgende Fachärzte unterziehen: Gynäkologe, Neurologe, Endokrinologe, Psychiater.

Instrumentelle Diagnostik

Eine weitere Möglichkeit, einen Hypophysentumor und seine Eigenschaften (Größe, Lage, Komplikationen) zu erkennen, ist die instrumentelle Diagnostik. Dem Patienten wird am häufigsten verschrieben:

- Die Magnetresonanztomographie wird unter Zugabe von Kontrastmitteln durchgeführt, die die Visualisierung des Tumors verbessern. Nach der Kontrastierung lassen sich die Umrisse des Prolaktinoms vor dem Hintergrund des Hypophysengewebes sowie seine Größe und Lokalisation leicht bestimmen.

- Computertomographie – wird bei Neoplasien größer als 1 cm durchgeführt, um den Grad der Knochenzerstörung zu beurteilen. Bei der Diagnostik werden Symptome einer Zerstörung der Sella turcica und der Dura mater festgestellt.

- Die Kraniographie ist eine Röntgenuntersuchung des Schädels in direkter und seitlicher Projektion. Die Krankheit ist durch eine Veränderung der Form und Größe der Sella turcica gekennzeichnet.

Zusätzlich zu den oben genannten Untersuchungen ist eine Konsultation mit einem Augenarzt erforderlich. Der Arzt stellt eine Kompression der Sehnerven, eine verminderte Sehschärfe und Störungen der Oculomotoriknerven fest. Eine Konsultation mit einem Mammologen ist obligatorisch, um Tumoren der Brustdrüse auszuschließen. Die Patientin wird einer Mammographie und einem Ultraschall der Drüsen unterzogen. Eine Beurteilung der Knochendichte ist ebenfalls erforderlich, um die Entwicklung einer Osteoporose auszuschließen.

Was muss untersucht werden?

Differenzialdiagnose

Bei Verdacht auf eine gutartige Neubildung der Hypophyse sind umfassende Untersuchungen angezeigt. Die Differentialdiagnostik des Prolaktinoms wird bei folgenden Erkrankungen durchgeführt:

- Endokrine Pathologien.

- Schilddrüsenunterfunktion.

- Adrenogenitales Syndrom.

- Polyzystisches Ovarialsyndrom.

- Somatische Erkrankungen, zum Beispiel Nierenversagen.

- Physiologische Galaktorrhoe (kann bei Kindern unter 3 Jahren und bei Frauen nach der Stillzeit bestehen bleiben).

- Neuroreflex-Galaktorrhoe und Hyperprolaktinämie.

Alle möglichen hormonell aktiven und nicht-hormonellen Läsionen der Hypophyse werden ebenfalls berücksichtigt. Basierend auf den Ergebnissen der Differenzierung stellt der Arzt eine endgültige Diagnose und erstellt einen Behandlungsplan.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Prolaktinome

Die Wahl der Behandlungsmethode für Prolaktinome ist für jeden Patienten individuell. Die vom Arzt verordnete Therapie hat folgende Ziele:

- Wiederherstellung der Hypophysenfunktionen.

- Verkleinerung des Tumors oder dessen vollständige Entfernung.

- Wiederherstellung des Prolaktinspiegels im Blut.

- Beseitigung von Schmerzsymptomen und Komplikationen: Kopfschmerzen, Sehstörungen und Störungen des zentralen Nervensystems, Galaktorrhoe.

Die Behandlung wird von einem Endokrinologen und einem Gynäkologen durchgeführt. Der Patient erhält eine medikamentöse Therapie mit Medikamenten, die das Tumorwachstum verlangsamen, den Prolaktinspiegel senken und die sexuelle Funktion bei Männern und Frauen wiederherstellen.

Die Hauptnachteile der Einnahme von Medikamenten sind Nebenwirkungen und eine lange Einnahmedauer. In einigen Fällen steigt der Hormonspiegel nach Absetzen der Pillen wieder an. Bleibt der Prolaktinspiegel 6 Monate nach Behandlungsbeginn normal, wird die Therapie abgebrochen. In diesem Fall empfiehlt der Arzt alle 2 Jahre eine vorbeugende Behandlung mit Medikamenteneinnahme. Eine solche Behandlung ermöglicht es, die Größe des Tumors zu reduzieren und eine Operation zu vermeiden.

Medikamente

Zur Behandlung des Prolaktinoms werden Medikamente aus der Gruppe der Dopaminrezeptoragonisten eingesetzt. Die Medikamente sind notwendig, um den Prolaktinspiegel zu normalisieren, die Funktion der Hypophyse zu verbessern, die Größe des Tumors zu reduzieren (beobachtet nach 6-12 Wochen Behandlung) und seine schmerzhaften Symptome zu beseitigen.

Dopaminagonisten:

I. Generation – Mutterkorn und seine Derivate:

- Lysergsäurederivate: Bromocriptin, Methysergid, Ronalin, Parlodel.

- Aminoergolin-Derivate: Lisurid, Tergulid, Mesulergin.

- Clavine-Derivate: Pergolid, Methergoline.

Die zweite Generation sind nicht-ergothaltige Dopamin-mimetische Medikamente: Quinagolid, Quinagolid.

III. Generation – selektive Inhibitoren der D2-Rezeptoren der Hypophysenlaktotrope: Cabergolin

Am häufigsten werden den Patienten folgende Medikamente verschrieben:

- Norprolac

Ein Medikament aus der pharmakotherapeutischen Gruppe der B2-Dopaminrezeptoren. Es unterdrückt die Prolaktinsekretion, ohne den Zustand anderer Hypophysenhormone zu beeinflussen. Eine klinische Reduktion des Hormons wird zwei Stunden nach Einnahme des Medikaments beobachtet und erreicht nach 4-6 Stunden mit einer Einzeldosis ein Maximum. Es hat eine verlängerte Wirkung, die etwa 24 Stunden anhält. Die langfristige Einnahme des Medikaments führt zur umgekehrten Entwicklung von Prolaktinsekretierenden Hypophysentumoren, d. h. zu deren Verringerung oder Verzögerung ihres Wachstums.

- Anwendungsgebiete: Erhöhter Blutspiegel des Hypophysenhormons, das die Milchproduktion anregt, Mikro- oder Makroadenom unbekannter Herkunft, Oligomenorrhoe, Amenorrhoe, Galaktorrhoe, Unfruchtbarkeit, verminderte Libido.

- Art der Anwendung: Die Dosierung wird individuell für jeden Patienten festgelegt. Die Anfangsdosis beträgt 0,025 mg einmal täglich für drei Tage. Die nächsten drei Tage nehmen Sie 0,05 mg ein. Ab dem siebten Behandlungstag beträgt die Tagesdosis 0,075 mg. Bei Bedarf kann die Dosis schrittweise erhöht werden, um die optimale therapeutische Wirkung zu erzielen. In diesem Fall sollte das Intervall zwischen den Dosisänderungen mindestens eine Woche betragen und die maximale Tagesdosis sollte 0,075–0,15 mg nicht überschreiten.

- Nebenwirkungen: Kopfschmerzen und Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Schläfrigkeit. In seltenen Fällen entwickelt sich eine akute Psychose, die nach Absetzen des Arzneimittels verschwindet. Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Blutdruckabfall und verstopfte Nase sind ebenfalls möglich. Ein starker Blutdruckabfall, d. h. ein orthostatischer Kollaps, tritt äußerst selten auf.

- Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels. Mit besonderer Vorsicht wird es Patienten mit psychischen Erkrankungen in der Vorgeschichte verschrieben. Und auch für Menschen, deren Arbeit mit schnellen motorischen oder mentalen Reaktionen verbunden ist.

Norprolac ist in Tablettenform mit 0,025; 0,05; 0,075 und 0,15 mg Wirkstoff erhältlich.

- Bromocriptin

Ein spezifischer Stimulator der Dopaminrezeptoren. Verlangsamt die Sekretion von Hormonen der Hypophyse, die für die Milchproduktion verantwortlich sind. Die Anwendung dieses Arzneimittels verhindert den Laktationsprozess, Entzündungen des Brustdrüsengewebes während des Stillens und dessen Schwellung. Stellt die Eierstockfunktion und den Menstruationszyklus wieder her und fördert die Empfängnis bei Frauen mit Hyperprolaktin-Amenorrhoe.

- Anwendungsgebiete: Unterdrückung der Prolaktinproduktion und Normalisierung ihres Spiegels, Galaktorrhoe, Beendigung der postpartalen Laktation.

- Art der Anwendung: Das Medikament wird zweimal täglich 2,5 mg zu den Mahlzeiten oral eingenommen. Die Behandlungsdauer beträgt 10–17 Tage. Die Therapie kann nur auf ärztliche Anordnung abgebrochen werden. Dies liegt daran, dass ein vorzeitiges Absetzen des Medikaments zur Wiederherstellung der Laktation führen kann.

- Nebenwirkungen: Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, niedriger Blutdruck, Weißwerden der Finger bei Kälteeinwirkung.

- Kontraindikationen: Unverträglichkeit der Bestandteile des Arzneimittels, erstes Schwangerschaftstrimester, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, Verengung des Lumens peripherer Gefäße, psychische Erkrankungen. Während der Behandlung ist der Konsum von Alkohol, oralen Kontrazeptiva und Arzneimitteln, die das zentrale Nervensystem dämpfen, kontraindiziert.

Bromocriptin ist als 2,5-mg-Tabletten und 5- und 10-mg-Kapseln erhältlich.

- Parlodel

Ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Bromocriptin. Der Wirkstoff bindet an zerebrale Dopaminrezeptoren D2. Er wirkt stimulierend und hemmt die Prolaktin-Molekül-Inkretion. Dadurch wird die Wirkung auf das Hypophysen-Eierstock-System sichergestellt, der Milchfluss unterdrückt und der Menstruationszyklus normalisiert. Das Medikament reduziert die Schwere der Parkinson-Symptome, senkt die Somatotropinkonzentration und verbessert den Zustand bei Akromegalie. Beseitigt die Symptome einer depressiven Störung.

- Anwendungsgebiete: Prolaktinom, medikamentenbedingte Hyperprolaktinämie, Unfruchtbarkeit bei beiden Geschlechtern, Menstruationsstörungen, polyzystisches Ovarialsyndrom, verminderte Libido, Impotenz, Oligospermie. Verschrieben bei adenomatösen Läsionen der Hypophyse, Akromegalie, postpartaler Mastitis und bei notwendiger Stillpause. Wird zur Vorbereitung auf Operationen zur Tumorreduktion und in der postoperativen Therapie zur Senkung des Prolaktinspiegels eingesetzt. Das Medikament ist wirksam bei idiopathischer Parkinson-Krankheit und postenzephalem Parkinsonismus.

- Art der Anwendung: Tabletten werden oral eingenommen. Bei Prolaktinom wird die Dosierung individuell für jeden Patienten festgelegt. In der Regel werden den Patienten 2,5–3,75 mg pro Tag verschrieben. Die maximale Dosierung für Kinder unter 12 Jahren beträgt 5 mg pro Tag, für Kinder über 12 Jahre bis zu 20 mg pro Tag.

- Nebenwirkungen: Schwindel und Kopfschmerzen, dermatologische Reaktionen, Tachykardie, Alopezie, Darmerkrankungen, Verwirrtheit, Schlaf- und Appetitstörungen, Tinnitus. Es ist auch möglich, asthenische Zustände, Halluzinationen, verschiedene Bewegungsstörungen, Parästhesien usw. zu entwickeln.

- Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels, Gestose, prämenstruelles Syndrom, arterielle Hypertonie, Stillzeit, gutartige Mammopathien, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Störungen. Die Anwendung des Arzneimittels während der Schwangerschaft ist nur bei begründeter Indikation und unter strenger ärztlicher Aufsicht möglich.

- Überdosierung: Dyspepsie, Blutdruckabfall, Schwindel, Halluzinationen, Tachykardie, Schläfrigkeit, Fieber, orthostatische Hypotonie. Eine Magenspülung ist angezeigt, um die oben genannten Symptome zu beseitigen. Metoclopramid wird empfohlen, um Erbrechen und Halluzinationen zu vermeiden.

Parlodel ist in Tablettenform in Packungen mit 10 und 30 Kapseln erhältlich.

- Lisurid

Ein Medikament mit Antiserotonin-Aktivität. Gehört zu den Dopaminrezeptor-Agonisten.

- Anwendungsgebiete: Prolaktinom, hyperprolaktinämischer Hypogonadismus, Akromegalie. Wird auch bei Parkinsonismus, allergischen Erkrankungen und zur Behandlung von Migräne verschrieben (reduziert die Häufigkeit und Intensität von Anfällen).

- Art der Anwendung: oral 0,025 mg 1-2 mal täglich. Die Behandlungsdauer ist für jeden Patienten individuell und wird daher vom behandelnden Arzt festgelegt.

- Nebenwirkungen: verschiedene dyspeptische Symptome, Schläfrigkeit, niedriger Blutdruck, erhöhter Puls.

- Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels, Schwangerschaft. Die Tabletten werden nicht an Patienten mit niedrigem Blutdruck, peripheren Durchblutungsstörungen, Ischämie, schwerer Nieren- und Leberfunktionsstörung verschrieben.

Lisurid ist in Form von Tabletten mit 0,025 mg Wirkstoff erhältlich.

- Cabergolin

Ein Dopamin-D2-Rezeptoragonist, ein Mutterkornalkaloid-Derivat. Stimuliert die Hypophysenrezeptoren und führt zu einer ausgeprägten und anhaltenden Hemmung der Sekretion des Vorderlappenhormons Prolaktin. Unterdrückt und stoppt die körperliche Milchproduktion und wirkt therapeutisch bei Menstruationsstörungen, Unfruchtbarkeit, verminderter Libido und Impotenz.

- Anwendungsgebiete: Makro- und Mikroadenome der Hypophyse, idiopathische Hyperprolaktinämie, Unterdrückung der Laktation in der postpartalen Phase.

- Art der Verabreichung und Dosierung: Das Medikament wird oral eingenommen. Dosierung und Dauer der Therapie hängen vom Stadium des pathologischen Zustands und den ärztlichen Verordnungen ab und sind daher für jeden Patienten individuell.

- Kontraindikationen: individuelle Unverträglichkeit der Produktbestandteile, Schwangerschaft, schwere Leberfunktionsstörung, postpartale Psychose in der Vorgeschichte. Das Medikament wird Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ulzerativen Läsionen des Magens und des Zwölffingerdarms mit besonderer Vorsicht verschrieben.

- Nebenwirkungen: Kopfschmerzen und Schwindel, Übelkeit, Bauchschmerzen, Blutdruckabfall, erhöhte Schläfrigkeit. Bei systematischer Anwendung des Arzneimittels werden Schmerzen der Brustdrüsen, Parästhesien, Depressionen und Asthenie beobachtet.

- Überdosierung: Ohnmacht, Halluzinationen, verstopfte Nase. Die Behandlung erfolgt symptomatisch mit Überwachung und Aufrechterhaltung des Blutdrucks.

Cabergolin ist als Pulversubstanz in Polyethylenbeuteln erhältlich.

Zusätzlich zu den oben genannten Medikamenten können zur Behandlung eines hormonell aktiven Hypophysenadenoms folgende Medikamente verschrieben werden: Levodopa, Lergotril, Cyrogeptadin, Quinagolid, Abergin, Peritol und andere Medikamente.

Wenn Dopaminagonisten beim Patienten schwere Nebenwirkungen verursachen (Kopfschmerzen, Schwindel, Verwirrtheit, erhöhte Schwäche, Übelkeit und Erbrechen), wird Domperidon empfohlen, um diese zu beseitigen. Es sollte eine Stunde nach dem Hauptmedikament eingenommen werden. Um die Wirksamkeit der Therapie zu überwachen, sollte der Prolaktinspiegel im Blutserum regelmäßig kontrolliert werden.

Behandlung von Prolaktinom mit Dostinex

Ein wirksames Medikament aus der pharmakotherapeutischen Gruppe der Dopaminagonisten ist Dostinex. Die Behandlung des Prolaktinoms mit Dostinex ermöglicht es, in kurzer Zeit stabile therapeutische Ergebnisse zu erzielen.

Der Wirkstoff des Arzneimittels ist Cabergolin (ein Ergolinderivat) mit ausgeprägter Langzeitwirkung. Sein Wirkmechanismus basiert auf der Blockade der Hormonsekretion durch Stimulierung laktotropischer Zellen der Hypophyse an D2-Dopaminrezeptoren. Hohe Dosen haben eine zentral stimulierende dopaminerge Wirkung auf D2-Rezeptoren.

Nach oraler Gabe wird das Arzneimittel schnell aus dem Verdauungstrakt resorbiert. Die maximale Konzentration wird 1–4 Stunden nach der Verabreichung beobachtet. Die Halbwertszeit im Urin beträgt 68–115 Stunden. Aufgrund dieser Halbwertszeit werden Gleichgewichtskonzentrationen des Arzneimittels nach 28 Tagen erreicht. Die Plasmaproteinbindung beträgt ca. 40 %. Drei Stunden nach der Verabreichung tritt ein Abfall des Prolaktinspiegels ein, der 7–28 Tage anhält. Die therapeutische Wirkung während der postpartalen Stillzeit hält ca. 14–21 Tage an.

- Anwendungsgebiete: Prolaktin-sezernierendes Hypophysenadenom, Hyperprolaktinämie mit der Folge von Unfruchtbarkeit, Menstruationsstörungen, Galaktorrhoe, Impotenz, verminderte Libido. Unterdrückung der physiologischen Laktation nach der Geburt, Empty-Sella-Syndrom, Verhinderung der Laktation nach Abtreibung oder Fehlgeburt.

- Anwendung: Bei Tumorschäden des Hypophysenvorderlappens werden den Patienten an bestimmten Tagen 1-2 mal wöchentlich 0,25–0,5 mg verschrieben. Zum Beispiel jeden Dienstag oder Dienstag und Freitag. Bei Bedarf wird die Dosis jeden Behandlungsmonat um 0,5 mg erhöht. Sobald das optimale Dosierungsschema ausgewählt ist, sollte der Hormonspiegel im Blut bestimmt werden. In den meisten Fällen wird nach 0,5–1 Monat Behandlung ein stabiler therapeutischer Effekt erreicht.

- Nebenwirkungen: Kopfschmerzen und Schwindel, Hypotonie, Schlaflosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Bauchschmerzen. Verschiedene dyspeptische Erscheinungen, Bauchschmerzen, Hitzewallungen im Gesicht und Parästhesien sind ebenfalls möglich. Die stärksten Nebenwirkungen treten in den ersten zwei Behandlungswochen auf. Bei ausgeprägten Nebenwirkungen ist ein Absetzen des Arzneimittels erforderlich.

- Kontraindikationen: Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Arzneimittels, Leberversagen, späte Gestose, postpartale Psychose in der Anamnese. Das Medikament ist nicht zur Anwendung während der Schwangerschaft bestimmt. Tritt während der Einnahme eine Empfängnis auf, wird Dostinex abgesetzt.

- Überdosierung: Übelkeit, Erbrechen, Halluzinationen, arterielle Hypotonie, verschiedene dyspeptische Störungen. Um sie zu beseitigen, sind eine Magenspülung und eine weitere symptomatische Therapie mit Normalisierung des arteriellen Drucks angezeigt.

- Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Vermeiden Sie die gleichzeitige Anwendung mit Mutterkornalkaloiden. Ebenfalls nicht empfohlen wird die Anwendung von Butyrophenon, Phenothiazin, Metoclopramid und Thioxanthen, da Dostinex die Dopaminrezeptoren stimuliert, was zur Unwirksamkeit der Therapie führen kann. Arzneimittel mit blutdrucksenkender Wirkung sind verboten, da sie eine arterielle Hypotonie verursachen können.

Dostinex ist in Tablettenform erhältlich – 8 Tabletten pro Packung mit jeweils 0,5 mg Wirkstoff.

Vitamine

Eine der Methoden zur Vorbeugung, erfolgreichen Behandlung und Genesung nach Prolaktinom und anderen Tumorläsionen des Körpers sind Vitamine. Die Einnahme nützlicher Substanzen sollte nach Rücksprache mit Ihrem Arzt erfolgen. Da einige von ihnen die Durchblutung im Gewebe beeinträchtigen, können sie den schmerzhaften Zustand verschlimmern.

Die nützlichsten Vitamine für Hypophysenadenomen sind A, E, C sowie Antitumorprodukte auf Basis von Kreuzblütlern und Flavonoiden. Darüber hinaus gibt es fertige Vitaminkomplexe aus der Apotheke zur Erhaltung der Gehirngesundheit.

Schauen wir uns die Auswirkungen bestimmter Vitamine auf die Gehirnfunktion an:

- B1 – Thiamin reduziert Müdigkeit und Angstzustände, verbessert Schlafqualität und Koordination. Sein Mangel führt zur Entwicklung von Angstzuständen und Depressionen. Enthalten in Haferflocken, Nüssen, Buchweizen, Schweine- und Rindfleisch sowie Fisch.

- B2 – Riboflavin beschleunigt geistige Reaktionen. Es wirkt vorbeugend gegen Kopfschmerzen, Schwäche und Schläfrigkeit. Es ist in Fleisch und Milchprodukten enthalten.

- B3 – Nikotinsäure ist für gute Laune, gutes Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit verantwortlich. Sie kommt in Milch, frischem Gemüse, Nüssen, Buchweizen und Eigelb vor.

- B6 – Pyridoxin bekämpft Angstzustände und Reizbarkeit, beschleunigt Denkprozesse und steigert die Intelligenz. Die Substanz wird im Körper synthetisiert und ist in folgenden Produkten enthalten: Kartoffeln, Bananen, Bohnen, Milch, Kohl und Eier.

- B9 – Folsäure hilft bei Schlaflosigkeit, erhöhter Müdigkeit und Apathie. Sie ist in frischem Gemüse, Hartkäse, Pilzen, Milch, Aprikosen und Fleisch enthalten. Die Synthese dieses Vitamins wird durch den Verzehr von Bifidobakterien beschleunigt.

- B12 – Cyanocobalamin ist für den normalen Wechsel des Körpers zwischen Schlaf und Wachsein verantwortlich. Enthalten in Algen, Milch, Schalentieren und Fleisch.

- C – Ascorbinsäure hat antioxidative Eigenschaften und schützt den Körper vor erhöhtem emotionalen und körperlichen Stress. Hilft, Vitamine der Gruppe B besser aufzunehmen. Sie kommt in großen Mengen in Zitrusfrüchten, Gemüse und Obst vor.

- D-Calciferol schützt den Körper vor bösartigen Veränderungen, erhält die Elastizität der Kapillar- und Gefäßwände und stoppt oxidative Prozesse. Es entsteht im Körper unter dem Einfluss von Sonneneinstrahlung und ist in geringen Mengen in Milchprodukten, Eiern, Fischöl und frischer Petersilie enthalten.

- E-Tocopherolacetat bekämpft zerstörerische Prozesse im Körper, stärkt die Wände der Blutgefäße und beugt der Alzheimer-Krankheit vor. Es ist in unraffiniertem Sonnenblumenöl, Milch, Bohnen, Rind- und Schweineleber enthalten.

- P - Bioflavonoid schützt das Gehirn vor Blutungen, da es die Kapillarbrüchigkeit verhindert. Es kommt in grünen Teeblättern, Eberesche, Hagebutten, schwarzen Johannisbeeren und Zitrone vor.

Jedes der oben genannten Vitamine spielt eine wichtige Rolle für die normale Funktion des Körpers, hat jedoch die stärkste Wirkung in Kombination mit anderen nützlichen Substanzen.

Physiotherapeutische Behandlung

Tumorläsionen des Gehirns, einschließlich hormonell aktiver Neoplasien der Hypophyse, stellen eine direkte Kontraindikation für die meisten physiotherapeutischen Verfahren dar. Physiotherapeutische Behandlungen können das Tumorwachstum stimulieren und werden daher unter Berücksichtigung aller möglichen Risiken und Komplikationen mit äußerster Sorgfalt ausgewählt.

Am häufigsten wird Patienten UHF verschrieben – eine extrem hochfrequente Therapie mit Millimeterwellen. Die Strahlung dringt mäßig in biologisches Gewebe ein und wirkt in den oberflächlichen Hautschichten. Sie hat eine therapeutische Wirkung auf den Körper, indem sie innere Energiequellen aktiviert.

Bei Anwendung auf lokal schmerzende Stellen oder biologisch aktive Punkte verändert und stimuliert es die Funktion des autonomen Nerven- und Hormonsystems. Erhöht die Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen negative Umwelteinflüsse.

Therapeutische Wirkungen:

- Stimulation des Nervensystems.

- Verbesserung der Funktion des Immunsystems.

- Verbesserung der Gewebetrophie.

- Anregung von Regenerations- und Reparaturprozessen.

Die Arten der UHF-Therapie werden von einem Physiotherapeuten individuell für jeden Patienten ausgewählt. Andere physiotherapeutische Verfahren, wie z. B. die Massage der Kragenzone oder Darsanval der Kopfhaut (meistens bei starken Kopfschmerzen und Schwindel verschrieben), sind kontraindiziert.

UHF wird bei Immunschwäche, Erkrankungen des endokrinen Systems, Herzerkrankungen, langfristigen nicht heilenden Wunden und Geschwüren verschrieben. Es hilft bei Erkrankungen der HNO-Organe, Läsionen des Urogenital- und Nervensystems sowie Magen-Darm-Erkrankungen.

Bei schwerer Herz-, Nieren- oder Leberinsuffizienz, Infektionskrankheiten in der Akutphase, schweren psychischen Störungen und während der Schwangerschaft ist eine Physiotherapie kontraindiziert.

Hausmittel

In den Anfangsstadien der Prolaktinomentwicklung greifen viele Patienten auf unkonventionelle Methoden zurück. Eine alternative Behandlung ist nur mit Zustimmung des behandelnden Arztes möglich, da einige Rezepte den schmerzhaften Zustand verschlimmern können.

- Nehmen Sie gleiche Anteile Zitronenmelisse, Baldrian, Spitzwegerich, Salbei und Vogelbeeren. Übergießen Sie die Zutaten mit 500 ml kochendem Wasser und lassen Sie es ziehen, bis es abgekühlt ist. Abseihen und tagsüber vor jeder Mahlzeit eine halbe Tasse einnehmen.

- 10 g trockenes Johanniskraut mit einem Glas kochendem Wasser übergießen und 30 Minuten ziehen lassen. Nehmen Sie das Mittel 3-5 mal täglich, jeweils einen Esslöffel, ein.

- Mahlen Sie einen Esslöffel frische Zitronenmelisse und übergießen Sie ihn mit 500 ml kochendem Wasser. Nach dem Abkühlen abseihen und über den Tag verteilt ein paar Schlucke trinken. Dieser Aufguss kann dem Tee hinzugefügt werden.

- Heilende Wirkung hat die in der Apotheke erhältliche Schierlings-Tinktur. 10 Tropfen 10%ige Alkoholtinktur in einem halben Glas Wasser verdünnen und auf drei Dosen über den Tag verteilt einnehmen.

Vor der Anwendung von Volksrezepten sollten Sie die Verträglichkeit aller Kräuterbestandteile sorgfältig prüfen, um das Risiko allergischer Reaktionen auszuschließen.

Kräuterbehandlung

Da eine erhöhte Prolaktinproduktion oft mit Stress und emotionalen Erlebnissen einhergeht, werden zur Senkung des Prolaktinspiegels folgende Kräuterrezepte empfohlen:

- Nehmen Sie 100 g Hopfenzapfen und mahlen Sie diese. Gießen Sie 30 g Rohmaterial pro 500 ml Wasser hinzu und bringen Sie es bei mittlerer Hitze zum Kochen. Nach dem Abkühlen sollte der Sud gefiltert und 3-5 mal täglich esslöffelweise eingenommen werden.

- Nehmen Sie gleiche Anteile Zitronenmelisse, Johanniskrautblätter, Weißdornbeeren, Passionsblume und Hopfenzapfen. Mahlen Sie alle Zutaten gründlich. Übergießen Sie 100 g trockene Rohstoffe mit 1,5 Litern kochendem Wasser und lassen Sie es ziehen, bis es vollständig abgekühlt ist. Abseihen und über den Tag verteilt 30 Minuten vor den Mahlzeiten ein Glas trinken.

- Nehmen Sie Sesamsamen, Kürbis, jungen Ingwer, Nachtkerzengras und Honig zu gleichen Teilen. Mahlen und vermischen Sie alle Zutaten gründlich, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist. Nehmen Sie das Mittel 3-4 mal täglich 1 Teelöffel ein, unabhängig von den Mahlzeiten.

Die Behandlung eines hormonell aktiven Hypophysenadenoms mit dieser Methode ist nur mit entsprechender ärztlicher Genehmigung möglich. Die Kräutertherapie wird in Kombination mit traditionellen medizinischen Methoden durchgeführt.

Homöopathie

Eine weitere alternative Behandlungsmethode für Prolaktinome ist die Homöopathie. Die Wahl des Medikaments hängt von der Art der Erkrankung und den körperlichen Eigenschaften des Patienten ab.

Bei einem hormonell aktiven Hypophysenadenom und einer erhöhten Prolaktinproduktion können folgende Medikamente verschrieben werden:

- Aconitum – die Krankheit wird durch emotionale und stressige Überanstrengung verursacht, es treten Symptome wie Hyperämie, erhöhte Reizbarkeit und Kreislaufanregung auf.

- Belladonna – wird als Analogon zu Aconitum verwendet und kann zur Behandlung von Kindern eingesetzt werden.

- Glonoinum – häufige Kopfschmerzen und Schwindel, Fieberzustand.

- Nux vomica – Kopfschmerzen, Verwirrung, Apathie.

- Arnika – häufiger Schwindel, Halluzinationen, Sehstörungen.

- Uran – erhöhte Milchproduktion, Schmerzen in den Schläfen, im Hinterkopf und in der Stirn. Krämpfe im Hals, Erbrechen, eitriger Ausfluss aus der Nase.

- Jodatum – Atrophie der Brustdrüsen, entzündete Lymphknoten. Atrophie der Hoden, sexuelle Funktionsstörung.

Alle Medikamente werden von einem Homöopathen individuell für jeden Patienten ausgewählt. In der Regel werden den Patienten mehrere Medikamente gleichzeitig verschrieben, um die pathologischen Symptome der Erkrankung wirksam zu lindern.

Chirurgische Behandlung

Ist der entdeckte Tumor groß, empfiehlt sich eine chirurgische Behandlung. Vor der Operation werden dem Patienten Dopaminagonisten verschrieben, die das Hypophysenadenom operabeler machen. Das Risiko eines häufigen Tumorrezidivs wird ebenfalls berücksichtigt, sodass nach der Operation eine Langzeitmedikation erforderlich ist.

Mikrochirurgische Eingriffe erzielen heute gute Ergebnisse und werden schonend durchgeführt. Den Patienten kann eine der folgenden Behandlungsmethoden verschrieben werden:

- Externe Strahlentherapie.

- Protonentherapie.

- Radiochirurgische Behandlung.

- Gammatherapie.

Der gesamte Behandlungsverlauf wird tomographisch überwacht. Neurochirurgie ist bei Patienten mit Druck durch einen vergrößerten Tumor auf angrenzendes Gewebe und Sehbehinderung angezeigt. Auch bei Komplikationen eines Adenoms, wie Zysten oder Blutungen, wird eine chirurgische Behandlung durchgeführt.

Entfernung des Prolaktinoms

Wenn die Größe des gutartigen Tumors der Hypophyse nicht abnimmt, wird ein chirurgischer Eingriff empfohlen. Die Entfernung des Prolaktinoms ist in folgenden Fällen angezeigt:

- Mangelnde Wirksamkeit der medikamentösen Therapie.

- Individuelle Unverträglichkeit gegenüber Medikamenten zur Behandlung von Neoplasien.

- Tumorwachstum vor dem Hintergrund der Anwendung von Dopaminagonisten.

- Erhöhtes Krankheitswachstum während der Schwangerschaft.

- Apoplexie (Zellnekrose) eines Prolaktinoms aufgrund einer Blutung.

- Schädigung des Sehnervs und schwere Sehbehinderung.

Bei einem schweren Zustand des Patienten, entzündlichen Prozessen im Operationsbereich (Nase, Stirnhöhlen), schweren Formen von Herz-Kreislauf-, Nieren- oder Atemversagen wird von einer Tumorentfernung abgesehen.

Etwa 70 % der Operationen werden über den transsphenoidalen Zugang durchgeführt, d. h. die Entfernung durch die Nasennebenhöhlen. Diese Methode verletzt das Gehirn nicht und weist ein Minimum an Komplikationen auf. Operationen mit Kraniotomie werden äußerst selten durchgeführt, beispielsweise bei riesigen oder atypisch lokalisierten Tumoren, atypischer Struktur der Gesichtsknochen

Schauen wir uns die wichtigsten Methoden zur Entfernung von Prolaktinom an:

- Radiochirurgie

Die Genauigkeit dieser Methode beträgt 0,5 mm, wodurch Sie nur auf das Adenom einwirken können, ohne das umgebende Nervengewebe zu beeinträchtigen. Die Radiochirurgie wird in folgenden Fällen durchgeführt:

- Die Sehnerven werden nicht geschädigt.

- Der Tumor geht mit einem neuroendokrinen Syndrom einher.

- Die Größe des Neoplasmas beträgt nicht mehr als 30 mm.

- Die Sella turcica ist normal groß oder leicht vergrößert und das Adenom ragt nicht über ihre Grenzen hinaus.

Vor dem Eingriff wird der Patient zur MRT oder CT geschickt, um ein genaues dreidimensionales Modell des Tumors zu erstellen. Während der Operation wird der Patient auf einer Liege gelagert und sein Kopf fixiert. Das CyberKnife operiert ferngesteuert und sendet Wellen an die Stelle des Adenoms. Während der Operation verspürt der Patient keine Beschwerden, ein Krankenhausaufenthalt ist nicht erforderlich. Radiochirurgische Methoden werden eingesetzt, um die Reste des Prolaktinoms nach einer klassischen Operation oder Strahlentherapie zu entfernen.

- Transnasale Entfernung

Diese Methode wird empfohlen, wenn der Tumor die Sella turcica geringfügig überschreitet. Der Eingriff erfolgt unter örtlicher Betäubung. Der Chirurg führt ein Endoskop mit einer Kamera in die Nasenhöhle ein. Der Arzt legt den Knochen der vorderen Nasennebenhöhle frei und bohrt mit einem Bohrer an die Sella turcica. Anschließend werden Teile des Tumors schrittweise entfernt. Nach der Operation wird die Sella turcica mit patienteneigenem Gewebe verschlossen. Nach dem Eingriff bleibt der Patient 2–4 Tage im Krankenhaus.

- Kraniotomie

Dies ist die radikalste Behandlungsmethode. Die Operation beinhaltet das Öffnen des Schädels und wird in folgenden Fällen verschrieben:

- Asymmetrisches Wachstum des Adenoms.

- Das Vorhandensein sekundärer Knoten im Tumor.

- Der Tumor reicht über die Sella turcica hinaus.

Der Zugang zum betroffenen Organ erfolgt frontal (Öffnung der Stirnknochen des Schädels) oder unter dem Schläfenbein. Während der Operation muss der Patient auf der Seite liegen, um eine Kompression der Drosselvenen und Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen, zu vermeiden.

Die Entfernung des Prolaktinoms erfolgt unter Vollnarkose. Zur Entfernung des Adenoms wird eine elektrische Pinzette oder ein Aspirator verwendet. In seltenen Fällen wird der Tumor zusammen mit der Hypophyse entfernt, da er tief in gesundes Gewebe eindringt. Anschließend legt der Arzt den Hautlappen wieder an seinen Platz und vernäht ihn. Der Patient verbringt 2-3 Tage auf der Intensivstation, wo sein Zustand ständig überwacht wird. Anschließend wird er auf eine Station verlegt und kann bis zu 20 Tage stationär behandelt werden.

- Strahlentherapie

Die Behandlung erfolgt in einem Zyklus von 4-5 Sitzungen im Abstand von 7-10 Tagen. Die Therapiedauer beträgt ca. 5 Wochen. Bei jedem Eingriff erhält der Patient eine Strahlendosis von ca. 180-200 Rad, also ca. 5000 Rad pro Behandlung, abhängig von der Größe des Neoplasmas. Die Wirksamkeit dieser Methode ist umstritten, da nur bei einem Drittel der Patienten eine Besserung des Zustands festgestellt wurde.

Bei der Wahl der Strahlentherapie wird das Risiko möglicher Komplikationen berücksichtigt. Am häufigsten leiden Patienten unter Haarausfall, Sehnervenschäden, Nekrose der Hirnsubstanz, Hypopituitarismus und Neoplasien. Komplikationen können sich mehrere Monate, in manchen Fällen sogar mehrere Jahre nach dem Eingriff bemerkbar machen.

Der Hauptindikator für die Wirksamkeit der Operation ist die Senkung des Prolaktinspiegels auf Normalwerte innerhalb von 24 Stunden nach dem Eingriff. Laut medizinischer Statistik liegt die Erfolgsquote bei der Entfernung von Mikroadenomen bei 100 % und bei Tumoren von 1–3 cm bei bis zu 80 %. Gleichzeitig haben 65 % der Patienten eine vollständige Wiederherstellung der Sehfunktionen und 20 % endokrine Funktionen. Wenn das Neoplasma gigantisch groß ist oder durch atypisches Wachstum gekennzeichnet ist, besteht die Aufgabe des Chirurgen darin, den Druck auf das umliegende Gewebe zu verringern.

Die Entfernung eines Prolaktinoms birgt wie jede Operation gewisse Risiken. Mögliche Folgen und Komplikationen der Operation:

- Blutung.

- Sehbehinderung aufgrund einer Nervenschädigung.

- Meningitis aufgrund einer Infektion.

- Leck der Zerebrospinalflüssigkeit.

Bei 13 % der Patienten kommt es zu einem Rückfall der Krankheit, und in 5 % der Fälle tritt während der Operation der Tod ein. In diesem Fall können Prolaktinome, die keine Symptome verursachen, nicht entfernt werden. Regelmäßige Kontrollen des Hormonspiegels im Blut und eine jährliche Magnetresonanztomographie sind erforderlich.

Ernährung und Lebensstil bei Prolaktinom

Für die normale Funktion der Hypophyse und des gesamten Körpers ist eine gesunde Ernährung notwendig. Die Ernährung bei Prolaktinom sollte aus folsäurereichen Lebensmitteln bestehen. Diese Substanz stimuliert die Hämatopoese und die Testosteronproduktion, erhöht den Östrogenspiegel und verbessert die Verdaulichkeit von proteinhaltigen Lebensmitteln.

Nützliche Produkte für die Hypophyse:

- Hühnereier sind eine Luteinquelle und enthalten eine große Menge an Vitaminen und Spurenelementen.

- Hühnerfleisch ist reich an Eiweiß, einem Baustoff für neue Zellen. Enthält B-Vitamine und Selen.

- Fetter Fisch – Hering, Lachs, Makrele – ist gut für die Hypophyse. Sie stimulieren die Hormonproduktion, halten das Gleichgewicht der endokrinen Drüsen aufrecht und verhindern Cholesterinablagerungen.

- Walnüsse – enthalten die Vitamine A, B, C sowie Eisen, Zink, Kobalt, Magnesium und Jod. Stimulieren die normale Funktion des Gehirns und verlangsamen den Alterungsprozess.

- Spinat – enthält viel Eisen, das die normale Blutzirkulation in der Hypophyse aufrechterhält. Und die antioxidative Wirkung verhindert die Entstehung von Adenomen.

- Seetang ist eine Jodquelle. Er bekämpft Reizungen, Schlafstörungen und Müdigkeit. Er hilft, das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen.

- Dunkle Schokolade – stimuliert das Gehirn und die Prozesse in der Hypophyse. Aktiviert Nervenzellen, stimuliert Blutgefäße.

Produkte, die den Prolaktinspiegel im Blut erhöhen, sollten vom Speiseplan ausgeschlossen werden – glutenhaltige Produkte. Weißbrot, Gebäck, Kuchen, geräuchertes Fleisch, Wurst und Aufschnitt, Alkohol, fettes Fleisch und Salz sind verboten. Während der Behandlung sollte die Verwendung von Konservierungsmitteln, Farbstoffen und Geschmacksverstärkern so weit wie möglich eingeschränkt werden. Sie können den osmotischen Zustand der Gehirnzellen und die Leitfähigkeit der Nervenfasern beeinträchtigen.

Prolaktinom und Sport, Gewichtheben

Die Möglichkeit körperlicher Aktivität bei Hirntumorläsionen hängt vollständig von der Art des Neoplasmas, dem Entstehungsmechanismus und den Symptomen ab. Prolaktinom und Sport, Gewichtheben, Schwimmen und vieles mehr werden nur empfohlen, wenn der Arzt die entsprechende Erlaubnis erteilt.

Für Patienten, deren Tumor nicht entfernt wurde, gelten in der Regel gewisse Einschränkungen. Dies liegt daran, dass ein beschleunigter Stoffwechsel und eine erhöhte Blutversorgung zu einer Vergrößerung des Adenoms führen können. Viele physiotherapeutische Verfahren mit stimulierender Wirkung sind ebenfalls verboten.

Bei Patienten in der postoperativen Phase ist während der Genesung leichte körperliche Aktivität erlaubt. Dies fördert die normale Funktion des Körpers. Dennoch ist Vorsicht geboten, da übermäßige Überanstrengung einen Rückfall der Krankheit auslösen kann.

Ist Sonnenbaden bei Prolaktinom möglich?

Viele Patienten, bei denen ein Tumor der Hypophyse diagnostiziert wurde, fragen sich, ob sie sonnenbaden dürfen. Beim Prolaktinom ist Sonnenbaden erlaubt, jedoch nur, wenn alle Sicherheitsregeln eingehalten werden:

- Sonnenbäder sollten in den Morgen- oder Abendstunden erfolgen, die Mittagszeit von 11:00 bis 16:00 Uhr verbringt man besser in einem kühlen Raum.

- Es ist notwendig, der Haut den notwendigen Schutz vor ultravioletter Strahlung in Form einer speziellen Creme zu bieten.

- Um sich vor einem Sonnenstich zu schützen, sollten Sie einen Hut, eine Mütze oder einen Panamahut tragen. Auch eine Sonnenbrille ist hilfreich.

- Sorgen Sie für ausreichend sauberes, kühles Wasser, um Ihren Flüssigkeitshaushalt während der Ruhepausen aufrechtzuerhalten. Trinken Sie beim Sonnenbaden keinen Alkohol oder kalte Getränke.

- Bleiben Sie nicht in derselben Position in der Sonne liegen. Für eine schöne Bräune ist Bewegung besser.

- Vermeiden Sie Verletzungen aller Art, insbesondere traumatische Hirnverletzungen.

Mit den oben genannten Empfehlungen können Sie Ihren Urlaub sicher und sinnvoll in der Sonne verbringen. Sonnenbaden ist sinnvoll, da es den Körper mit Vitamin D versorgt, das für die normale Funktion des Gehirns notwendig ist.

[ 52 ]

[ 52 ]

Verhütung

Es gibt keine spezifische Prävention für hormonell aktive Hypophysentumoren, da die Ätiologie ihrer Entstehung noch nicht vollständig geklärt ist. Um das Risiko dieser Erkrankung zu verringern, sollten Schädel-Hirn-Verletzungen sowie die langfristige Einnahme oraler Kontrazeptiva vermieden werden. Während der Schwangerschaft müssen alle Voraussetzungen für einen normalen Verlauf geschaffen werden. Es wird außerdem empfohlen, sich jährlich einer CT-Untersuchung und einer augenärztlichen Untersuchung zu unterziehen und alle sechs Monate Tests zur Bestimmung des Hormonspiegels durchzuführen.

Prognose

Das Prolaktinom hat nur in einem Drittel aller Krankheitsfälle eine günstige Prognose. Die Prognoseindikatoren hängen von der Größe, der hormonellen Aktivität und den Symptomen des pathologischen Zustands ab. In der Hälfte der Fälle tritt innerhalb von fünf Jahren nach der ersten Behandlung ein Rückfall auf. Auch das Risiko einer Tumorentartung zu einer Malignität sollte nicht ausgeschlossen werden, was einen sehr ungünstigen Ausgang hat.