Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Ultraschalluntersuchung der Haut und des Unterhautfettgewebes

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Ultraschalluntersuchung der Haut ist eine der „klassischen“ Diagnosemethoden und wird seit vielen Jahren erfolgreich in medizinischen Zentren und Forschungszentren eingesetzt. Das Prinzip des Ultraschalls ist das gleiche wie bei der optischen Kohärenztomographie, nur dass anstelle einer Lichtwelle eine Schallwelle verwendet wird. Ultraschallschwingungen gehorchen während ihrer Ausbreitung den Gesetzen der geometrischen Optik. In einem homogenen Medium breiten sie sich geradlinig und mit konstanter Geschwindigkeit aus. An der Grenze zwischen verschiedenen Medien mit unterschiedlicher akustischer Dichte werden einige Strahlen reflektiert und andere gebrochen, wodurch sich ihre geradlinige Ausbreitung fortsetzt. Je höher der Gradient des Unterschieds in der akustischen Dichte der Grenzmedien ist, desto größer ist der Anteil der reflektierten Ultraschallschwingungen. An der Übergangsgrenze des Ultraschalls von der Luft zur Haut werden 99,99 % der Schwingungen reflektiert. Deshalb muss vor der Ultraschalluntersuchung ein spezielles Gel auf die Haut aufgetragen werden, das die Rolle eines Übergangsmediums übernimmt. Die Reflexion einer Schallwelle hängt vom Einfallswinkel (die größte Reflexion erfolgt, wenn die Welle senkrecht auf die Oberfläche fällt) und der Frequenz der Ultraschallschwingungen (je höher die Frequenz, desto stärker die Reflexion) ab.

Heutzutage werden Ultraschalltechnologien aktiv eingesetzt, um Hautödeme und Wundheilung zu überwachen und die Hautstruktur bei Erkrankungen wie Psoriasis, Sklerodermie und Pannikulitis zu untersuchen. Eine wichtige Anwendung der Ultraschallmethode ist die Erkennung von Tumorformationen (Melanom, Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom).

Ultraschalluntersuchungstechnik der Haut und des Unterhautfettgewebes

Die Hautuntersuchung sollte mit Hochfrequenzsensoren (15–20 MHz) durchgeführt werden. Zur Hautuntersuchung werden Ultraschallwellen mit einer Frequenz von 7,5 bis 100 MHz verwendet. Die Auflösung nimmt mit zunehmender Frequenz der Ultraschallwelle zu, gleichzeitig nimmt die Echoamplitude in den tieferen Hautschichten stark ab, sodass die Messtiefe bei hoher Frequenz gering ist.

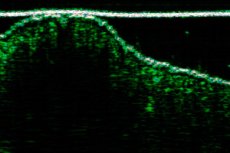

Das Hautechobild ist normal

Die Haut erscheint als echoreiche homogene Schicht.

Die Dicke der Haut variiert je nach Lokalisation, sie ist bei Männern größer als bei Frauen.

Die subkutane Fettschicht erscheint typischerweise hypoechoisch mit abwechselnd hyperechoischen feinen Fasern, die Bindegewebsschichten widerspiegeln.

[ 1 ]

[ 1 ]

Pathologie der Haut und des Unterhautfettgewebes

Ödem. Bei einem Ödem ist das Unterhautfettgewebe verdickt und seine Echogenität erhöht.

Bei Ödemen erscheinen Bindegewebsbrücken echoarm, Fettschichten hingegen echoreich. Ödeme treten üblicherweise bei Cellulite, Veneninsuffizienz und Lymphödemen auf.

Fremdkörper. Fremdkörper erscheinen als Strukturen mit erhöhter Echogenität, umgeben von einem echoarmen Rand. Der echoarme Rand, der sich um einen Fremdkörper bildet, ist die Folge einer Entzündungsreaktion.

Holz- und Kunststoffobjekte erscheinen als hyperechoische Strukturen mit distalem akustischen Schatteneffekt.

Metall- und Glasobjekte erzeugen einen Nachhalleffekt vom Typ „Kometenschweif“.

Lipome. Lipome können als Gebilde in der Dicke des Unterhautfettgewebes auftreten. Ihre Echogenität kann von hyper- bis hypoechogen reichen. Sie können begrenzt und von einer dünnen Kapsel umgeben oder diffus und ohne klare Kapsel sein.

Hämatome. Hämatome erscheinen als echoarme oder echoarme flüssigkeitshaltige Strukturen. Sie entstehen durch ein Trauma. Je nach Dauer kann sich die innere Struktur von Hämatomen verändern.

Nävi. Auf der Hautoberfläche befindet sich ein pigmentierter „Kopf“ des Nävus. Die Basis des Nävus liegt jedoch tief im Unterhautfettgewebe. Nävi sind in der Regel oval, haben klare Konturen und sind durch eine dünne Kapsel vom umgebenden Gewebe abgegrenzt. Ihre Echogenität ist gering. Es gibt einen distalen Effekt der Echosignalverstärkung.

Fibrome und Fibrolipome. Fibrome erscheinen als echoarme, ovale Gebilde in der Dicke des Unterhautfettgewebes. In der Regel findet sich eine Kapsel, die das Gebilde begrenzt. Fibrome weisen palpatorisch eine knorpelige Dichte auf und sind eingeschränkt beweglich. Manchmal ist ein einzelnes Gefäß am Rand des Gebildes sichtbar.

Verknöcherungen. Nach einer Verletzung können sich aufgrund der Ablagerung von Kalziumsalzen in der Narbe bei diffusen systemischen Hauterkrankungen (Sklerodermie) hyperechoische Einschlüsse in der Hautdicke und im Unterhautfettgewebe bilden. Manchmal bilden sie sich unabhängig, ähnlich wie Sesambeine. Oftmals finden sich Sesambeine vor der Kniescheibe.

Angiome. Dabei handelt es sich um Gefäßformationen, die aus verschiedenen Strukturelementen bestehen (Hämangiome, Fibrolipoangiome, Angiomyolipome, Lipangiome usw.). Das Hauptmerkmal ist das Vorhandensein von Gefäßen an der Basis der Formation.