Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Einklemmung des Okzipitalnervs

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Epidemiologie

Eine gesonderte klinische Statistik dieser Erkrankungen der Okzipitalnerven wird nicht geführt: Berücksichtigt wird die Anzahl der Patienten mit langfristigen primären oder sekundären Kopfschmerzen.

Laut Experten der American Osteopathic Association liegt die Prävalenz neurologischer Kopfschmerzen in der Allgemeinbevölkerung bei 4 %, bei Patienten mit schwerer Cephalgie erreicht sie 16–17,5 %.

Laut der American Migraine Foundation (AMF) wird jährlich bei höchstens drei bis vier Personen pro 100.000 Einwohner eine Okzipitalneuralgie diagnostiziert.

Wie bereits erwähnt, ist die Mehrheit der Patienten über 40 Jahre alt und das Verhältnis von Männern zu Frauen mit neuralgischen Schmerzen im Hinterkopf beträgt 1:4.

Ursachen Okzipitalnerveneinklemmung

Die als Okzipitalneuralgie bezeichnete Erkrankung wurde erstmals vor fast zwei Jahrhunderten beschrieben. Ätiologisch gesehen können spontan auftretende starke Schmerzen im Hinterkopfbereich mit einer Kompression des Okzipitalnervs verbunden sein.

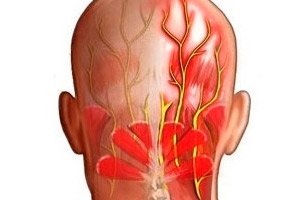

Der Nervus occipitalis major, der die okzipitalen und parietalen Regionen des Kopfes innerviert, wird vom dorsalen Ast des zweiten spinalen Halsnervs gebildet, der zwischen den facettenförmigen Halswirbeln C1 (Atlas) und C2 (Axis) verläuft und sich um den unteren schrägen Kopfmuskel (Obliquus capitis inferior musculus) biegt und durch das Band des Trapezmuskels (Band des Trapezmuskels) verläuft. Dabei bildet er mehrere Äste gleichzeitig. Der längste von ihnen – der zuerst subkutan erscheint und sich dann zum Hinterkopf bewegt – ist der große afferente (sensorische) Okzipitalnerv.

Die Fasern der vorderen Äste der Halsnerven bilden den Nervus occipitalis minor (Nervus occipitalis minor), der die seitlichen Oberflächen des Kopfes, einschließlich hinter den Ohren, mit Hautempfindlichkeit versorgt und auch die hinteren Halsmuskeln innerviert. Darüber hinaus wird der Ast des dritten Halsnervs, der medial zum großen Hinterhaupt verläuft und in der Haut des unteren Teils des Hinterkopfes endet, als dritter Hinterhauptnerv (Nervus occipitalis tertius) angesehen, der das Gelenk des zweiten Halswirbels und die Bandscheibe zwischen ihm und dem dritten Halswirbel innerviert.

Neurologen nennen die wahrscheinlichsten Ursachen für eine Okzipitalnerveneinklemmung:

- Kompression von Nervenfasern aufgrund traumatischer Veränderungen normaler anatomischer Strukturen (z. B. zwischen einem Muskel und dem Hinterhauptbein oder zwischen den Muskelschichten im oberen und hinteren Nackenbereich);

- atlantoaxiale Osteoarthritis (Arthrose der Halswirbel C1-C2) oder zervikale Osteochondrose;

- Spondylolisthesis oder Verschiebung der Halswirbel;

- fibröse Verdickung des Muskelgewebes im Nackenbereich oder Myogelose der Halswirbelsäule;

- intramuskuläre Formationen (Zysten, Lipome), zum Beispiel im Bereich des tiefen Milzmuskels (Musculus splenius capitis) im Nackenbereich;

- spinale kavernöse (vaskuläre) Anomalien in Form arteriovenöser Missbildungen;

- intramedulläre oder epidurale Tumoren der Wirbelsäule im Halsbereich.

Risikofaktoren

Zu den wichtigsten Risikofaktoren für eine Okzipitalnerveneinklemmung zählen alle Wirbelsäulenverletzungen im Nackenbereich. Besonders hervorzuheben sind die atlantoaxiale Rotationssubluxation und das sogenannte Schleudertrauma: Dabei wird der Kopf infolge von Autounfällen, plötzlichen Schlägen auf den Kopf oder Stürzen stark nach vorne, hinten oder zur Seite geneigt (mit einer starken Veränderung der Position der Halswirbel).

Neben extremen Faktoren stellen pathologische Veränderungen in der Biomechanik der anatomischen Strukturen, die die Stabilität der Halswirbelsäule gewährleisten, eine echte Gefahr für das Einklemmen dieser Nerven dar. Dabei handelt es sich um eine regionale Muskeldeformation aufgrund ständiger Haltungsstörungen beim sogenannten gekreuzten proximalen Muskelungleichgewichtssyndrom: Verspannungen in einigen Muskeln des Nackens (mit zunehmender Kyphose der Halswirbelsäule), des Schultergürtels und der vorderen Brustpartie sowie eine gleichzeitige Schwächung diagonal verlaufender Muskeln.

Pathogenese

Wenn der Nervus occipitalis eingeklemmt ist, hängt die Pathogenese direkt von der Lokalisation und Spezifität der Verletzung ab. So kann es bei einer Osteoarthrose der Halswirbel zu einer Kompression der Nervenfaser durch ein Knochenwachstum – Osteophyten – kommen, und bei ihrer Verschiebung wird die Stabilität der Halswirbelsäule gestört und der Nerv kann zwischen den Wirbelkörpern eingeklemmt werden.

In den meisten Fällen kommt es bei einer Arthrose der ersten beiden Halswirbel sowie bei pathologischen Veränderungen im Zwischenwirbelgelenk C2-C3 zu einer peripheren Einklemmung des Nervus occipitalis major im Bereich des kraniovertebralen Übergangs – der Stelle, an der die Wirbelsäule mit dem Schädel „verbunden“ ist.

Fachleute kennen auch andere Punkte entlang des Verlaufs des Nervus occipitalis major, an denen eine Kompression möglich ist: in der Nähe des Dornfortsatzes des ersten Wirbels, am Eintritt des Nervs in den Musculus semispinalis oder Trapezmuskel und am Austritt der Faszie des Musculus trapezius zur Linie der Hinterhauptskamm – im Bereich der Hinterhauptsprotuberanz.

Befinden sich an mindestens einem dieser Punkte die Muskelfasern über längere Zeit in einem Zustand der Hypertonie, kommt es zu einer Kompressionswirkung auf die durch sie verlaufenden Axone des Nervus occipitalis mit verstärkter Erregung der Schmerzrezeptoren.

Symptome Okzipitalnerveneinklemmung

Die Folge eines eingeklemmten Nervus occipitalis und seine Folgen und Komplikationen sind die Okzipitalneuralgie, deren Symptome sich durch einseitige stechende oder stechende Kopfschmerzen im Nacken (an der Schädelbasis) und im Hinterkopf äußern.

Darüber hinaus umfassen die ersten Anzeichen neuralgischer Schmerzen dieser Ätiologie im Gegensatz zur Migräne keine Prodromalphase und werden nicht von einer Aura begleitet.

Bei Patienten können auch folgende Symptome auftreten:

- brennender und pochender Schmerz, der sich vom Nackenbereich bis zur Kopfhaut (Rücken und Seiten) ausbreitet;

- retro- und supraorbitaler Schmerz (lokalisiert um und hinter dem Augapfel);

- erhöhte Licht- und Geräuschempfindlichkeit;

- kutane Hyperpathie (erhöhte oberflächliche Empfindlichkeit entlang des eingeklemmten Nervs);

- Schwindel und Ohrensausen;

- Brechreiz;

- Schmerzen im Nacken und Hinterkopf beim Drehen oder Neigen des Kopfes.

Zwischen den stechenden Schmerzattacken können auch weniger starke, anhaltende Schmerzen auftreten.

Diagnose Okzipitalnerveneinklemmung

Die Diagnose einer Okzipitalnerveneinklemmung wird von Neurologen auf Grundlage einer Kombination aus Anamnese, klinischen Anzeichen, Palpation des Halses und den Ergebnissen einer diagnostischen Blockade (Verabreichung eines Lokalanästhetikums) gestellt.

Diagnostische Injektionen (die im Falle einer Kompression zu einer Schmerzlinderung führen) werden in das Atlantoaxialgelenk, die Zygapophysengelenke C2-3 und C3-4, den Nervus occipitalis major und Nervus occipitalis minor sowie den dritten Hinterhauptnerv verabreicht.

Um die Halswirbelsäule und die umgebenden Weichteile des Hinterkopfes zu visualisieren und ihren Zustand zu beurteilen, wird eine instrumentelle Diagnostik mittels Magnetresonanztomographie (positionell und kinetisch) durchgeführt. Konventionelle Röntgen- und CT-Aufnahmen sind nützlich, um Arthritis, Spondylose, Wirbelverschiebungen und pathologische Knochenbildungen in dieser Lokalisation zu erkennen.

Differenzialdiagnose

Da Neuralgien aufgrund eines eingeklemmten Nervs mit Migräne (Hemikranie) oder Kopfschmerzen anderer Ätiologie verwechselt werden können, ist die Differentialdiagnose von besonderer Bedeutung. Die Differentialdiagnose umfasst Tumoren, Infektionen (Gehirnentzündung, Arachnoiditis), myofasziales Syndrom, angeborene Anomalien usw.

Wen kann ich kontaktieren?

Behandlung Okzipitalnerveneinklemmung

Vor dem Arztbesuch und der Untersuchung weiß der Patient nicht, dass seine unerträglichen Schmerzen im Hinterkopfbereich die Folge eines eingeklemmten Nervs sind. Erst nach der genauen Diagnose wird der Arzt erklären, was bei einer Einklemmung des Hinterkopfnervs zu tun ist und eine entsprechende symptomatische Behandlung verschreiben.

Es gibt eine breite Palette konservativer (medikamentöser) Mittel zur Schmerzlinderung. Insbesondere kommen verschiedene Medikamente zum Einsatz, darunter nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) wie Ibuprofen (Ibuprom, Ibufen, Imet, Nurofen) und andere Analgetika. Einzelheiten finden Sie unter - Tabletten gegen Neuralgie.

Bei neuropathischen Schmerzen ist die Wirksamkeit oraler Antiepileptika wie Pregabalin, Gabapentin (Gabalept, Meditan, Tebantin) oder Carbamazepin anerkannt, die ähnlich wie der hemmende Neurotransmitter Gamma-Aminobuttersäure (GABA) die Aktivität der Nervenzellen reduzieren.

Beispielsweise kann Pregabalin Erwachsenen dreimal täglich in einer Dosierung von 0,05–0,2 g verschrieben werden. Diese Medikamente können jedoch Nebenwirkungen wie Schwindel, Mundtrockenheit, Erbrechen, Schläfrigkeit, Zittern sowie Appetit-, Harn-, Bewegungskoordinations-, Aufmerksamkeits-, Seh-, Bewusstseins- und Sexualfunktionsstörungen verursachen.

In schwierigen Fällen wird das Muskelrelaxans Tolperison (Mydocalm) zur Entspannung der Nackenmuskulatur eingesetzt – 50 mg dreimal täglich. Zu den Nebenwirkungen zählen Übelkeit, Erbrechen, arterielle Hypotonie und Kopfschmerzen.

Es wird empfohlen, Capsaicin-Salben (Kapsikam und Nikoflex) lokal anzuwenden, deren analgetische Wirkung auf der Neutralisierung des Tachykinin-Neuropeptids der Nervenenden beruht. Schmerzstillende Creme mit Lidocain Emla und 5% Lidocain-Salbe sowie Salbe mit Procain Menovasan lindern Schmerzen ebenfalls gut ohne Nebenwirkungen.

Auf Empfehlung eines Arztes kann Homöopathie zur Schmerzlinderung eingesetzt werden, insbesondere Mittel wie: Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Colocynthis, Pulsatilla, Spigelia, Gelsemium, Glonoinum, Nux Vom. Die Dosierung der Medikamente wird von einem homöopathischen Arzt festgelegt.

Die interventionelle Behandlung des Schmerzsyndroms erfolgt durch Injektionen von Anästhetika (Lidocain) und Steroiden (Hydrocortison) in den Bereich des Okzipitalnervs. Die Dauer der Analgetikablockade beträgt etwa zwei Wochen (in manchen Fällen auch länger).

Eine längerfristige Schmerzlinderung (über mehrere Monate) ist durch die Einbringung von Botulinumtoxin A (BoNT-A) in die Triggerzone möglich, welches die neuronale Aktivität reduziert. Um den Fluss von Schmerzsignalen zum Gehirn zu stoppen, wird eine gepulste Radiofrequenzstimulation der Okzipitalnerven durchgeführt.

Yoga- und Akupunktursitzungen sind ebenso ratsam wie physiotherapeutische Behandlungen zur Stärkung der Muskeln und Verbesserung der Körperhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter „ Physiotherapie bei Neuritis und Neuralgie der peripheren Nerven“. Die myofasziale Therapie hilft bei der Schmerzlinderung durch therapeutische Massagen, die die Durchblutung des Gewebes anregen und sich positiv auf Muskeln, Sehnen und Bänder auswirken.

Zu den Heilmitteln der Volksmedizin zählen eine heiße Dusche und abwechselnd kalte und warme Kompressen im Hinterkopfbereich (Linderung von Kopfschmerzen). Manche raten außerdem dazu, eine Mischung aus Chloroform und darin aufgelösten Acetylsalicylsäure-Tabletten (Aspirin) auf die schmerzende Stelle aufzutragen.

Es ist zu beachten, dass eine Kräuterbehandlung – innerlich eingenommen als Abkochung von Mutterkraut oder Helmkraut – keine schnelle schmerzlindernde Wirkung hat. Und Tee mit Pfefferminzblättern beruhigt einfach die Nerven.

Lesen Sie auch – Behandlung neuropathischer Schmerzen.

Chirurgische Behandlung

Wenn alle konservativen Schmerztherapien wirkungslos bleiben, ist eine operative Behandlung möglich mit:

- selektive Radiofrequenz-Rhizotomie (Zerstörung) von Nervenfasern;

- Radiofrequenzneurotomie (Ablation), bei der der eingeklemmte Nerv thermisch denerviert wird;

- Kryoneuroablation;

- Radiofrequenz-Neurolyse (Entfernung von Gewebe, das eine Kompression des Nervus occipitalis verursacht);

- mikrovaskuläre Dekompression (wenn eine Nervenfaser durch Blutgefäße eingeklemmt wird), bei der während einer mikrochirurgischen Operation die Gefäße von der Kompressionsstelle weg bewegt werden.

Laut Experten leiden fast ein Drittel der Patienten auch nach einer Operation weiterhin unter Kopfschmerzen. Daher sollte der Nutzen einer Operation immer sorgfältig gegen die Risiken abgewogen werden: die Möglichkeit, dass sich eine Kausalgie oder ein schmerzhafter Nerventumor (Neurom) entwickelt.

[ 5 ]

[ 5 ]

Verhütung

Was kann einer Okzipitalnerven-Einklemmung vorbeugen? Vorbeugung von Verletzungen der Halswirbel und der gesamten Wirbelsäule; richtige Körperhaltung; ausreichende körperliche Aktivität; eine gesunde Ernährung mit allen notwendigen Vitaminen sowie Mikro- und Makroelementen. Im Allgemeinen ist ein bewusster Umgang mit der eigenen Gesundheit wichtig.

[ 6 ]

[ 6 ]

Prognose

Laut Neurologen hängt die Langzeitprognose bei einer Einklemmung des Nervus occipitalis major oder minor nicht nur vom rechtzeitigen Arztbesuch und einer adäquaten Behandlung ab, sondern auch von den ursächlichen Faktoren dieser Verletzung.

Wenn die Ätiologie der Kompression der Nervenfasern auf irreversible Veränderungen der entsprechenden anatomischen Strukturen zurückzuführen ist, muss die chronische Okzipitalneuralgie lebenslang behandelt werden.