Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

Instrumentelle Methoden zur Untersuchung des Herzens

Facharzt des Artikels

Zuletzt überprüft: 04.07.2025

Die Phonokardiographie des Herzens ermöglicht die Aufzeichnung von Herztönen, Tönen und Herzgeräuschen auf Papier. Die Ergebnisse dieser Untersuchung ähneln denen einer Herzauskultation. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass die Frequenz der auf dem Phonokardiogramm aufgezeichneten und der während der Auskultation wahrgenommenen Geräusche nicht vollständig übereinstimmt. Einige Geräusche, z. B. das hochfrequente diastolische Herzgeräusch am V-Punkt bei Aorteninsuffizienz, werden während der Auskultation besser wahrgenommen. Die gleichzeitige Aufzeichnung von PCG, arteriellem Blutdruckmessgerät und EKG ermöglicht die Messung der Dauer von Systole und Diastole zur Beurteilung der kontraktilen Funktion des Myokards. Anhand der Dauer der Intervalle QI-Tone und II-Tone – dem Klicken beim Öffnen der Mitralklappe – lässt sich der Schweregrad einer Mitralstenose beurteilen. Durch die Aufzeichnung von EKG, PCG und der Pulsationskurve der Jugularvene lässt sich der Druck in der Pulmonalarterie berechnen.

Röntgenuntersuchung des Herzens

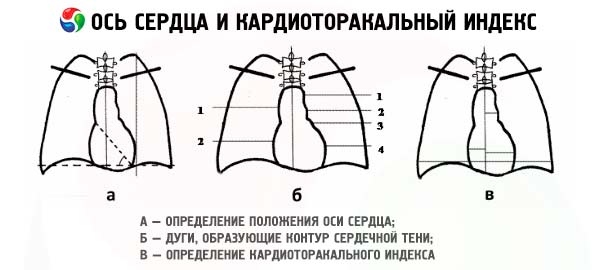

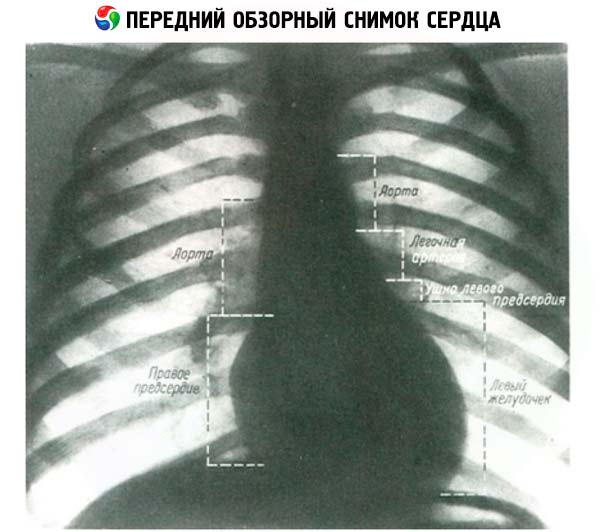

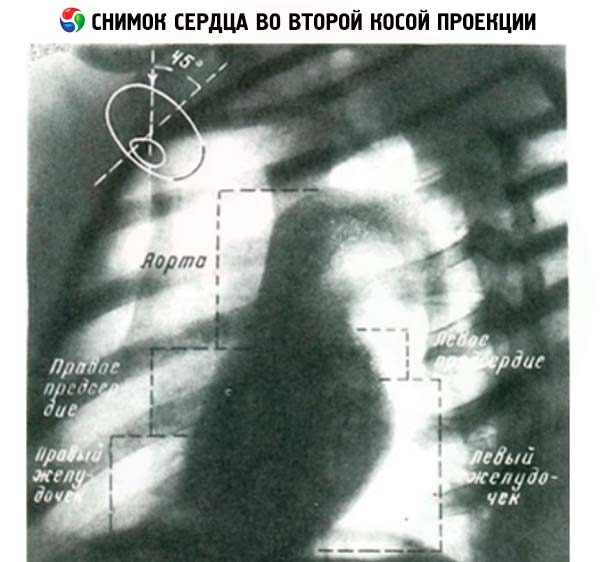

Während einer Röntgenuntersuchung des Brustkorbs kann der Schatten des von den luftgefüllten Lungen umgebenen Herzens genau untersucht werden. Normalerweise werden drei Projektionen des Herzens verwendet: eine anterior-posteriore oder gerade und zwei schräge, wenn der Patient in einem Winkel von 45° vor dem Bildschirm steht, zuerst mit der rechten Schulter nach vorne (Schrägprojektion I), dann mit der linken (Schrägprojektion II). In der geraden Projektion wird der Schatten des Herzens rechts durch die Aorta, die obere Hohlvene und den rechten Vorhof gebildet. Die linke Kontur wird durch die Aorta, die Lungenarterie und den Konus des linken Vorhofs und schließlich durch die linke Herzkammer gebildet.

In der ersten Schrägposition wird die vordere Kontur durch die aufsteigende Aorta, den Pulmonalkegel sowie den rechten und linken Ventrikel gebildet. Die hintere Kontur des Herzschattens wird durch die Aorta sowie den linken und rechten Vorhof gebildet. In der zweiten Schrägposition wird die rechte Kontur des Schattens durch die obere Hohlvene, die aufsteigende Aorta, den rechten Vorhof und den rechten Ventrikel gebildet, und die hintere Kontur wird durch die absteigende Aorta, den linken Vorhof und den linken Ventrikel gebildet.

Bei einer Routineuntersuchung des Herzens werden die Abmessungen der Herzkammern beurteilt. Beträgt die Querabmessung des Herzens mehr als die Hälfte der Querabmessung des Brustkorbs, deutet dies auf eine Kardiomegalie hin. Eine Vergrößerung des rechten Vorhofs führt zu einer Verschiebung des rechten Herzrandes, während eine Vergrößerung des linken Vorhofs die linke Kontur zwischen linker Herzkammer und Lungenarterie verschiebt. Eine posteriore Vergrößerung des linken Vorhofs wird erkannt, wenn Barium die Speiseröhre passiert, was eine Verschiebung der posterioren Herzkontur offenbart. Eine Vergrößerung der rechten Herzkammer ist am besten in der lateralen Projektion durch die Verengung des Raums zwischen Herz und Brustbein erkennbar. Eine Vergrößerung der linken Herzkammer bewirkt eine Verschiebung des unteren Teils der linken Herzkontur nach außen. Auch eine Vergrößerung der Lungenarterie und der Aorta ist erkennbar. Es ist jedoch oft schwierig, den vergrößerten Herzabschnitt zu bestimmen, da sich das Herz um seine vertikale Achse drehen kann. Auf dem Röntgenbild ist die Vergrößerung der Herzkammern deutlich zu erkennen, bei einer Verdickung ihrer Wände kann es jedoch zu keiner Veränderung der Konfiguration und Verschiebung der Ränder kommen.

Die Verkalkung von Herzstrukturen kann ein wichtiges diagnostisches Merkmal sein. Verkalkte Koronararterien weisen in der Regel auf schwere atherosklerotische Läsionen hin. Eine Verkalkung der Aortenklappe tritt bei fast 90 % der Patienten mit Aortenstenose auf. Im anterior-posterioren Bild überlagert die Projektion der Aortenklappe jedoch die Wirbelsäule, und die verkalkte Aortenklappe ist möglicherweise nicht sichtbar. Daher ist es besser, die Verkalkung der Klappen in schrägen Projektionen zu bestimmen. Eine Perikardverkalkung kann von wichtigem diagnostischen Wert sein.

Der Zustand der Lunge, insbesondere ihrer Gefäße, ist für die Diagnose von Herzerkrankungen wichtig. Eine pulmonale Hypertonie kann vermutet werden, wenn die großen Äste der Pulmonalarterie erweitert sind, während die distalen Abschnitte der Pulmonalarterie normal oder sogar verkleinert sein können. Bei solchen Patienten ist der Lungenblutfluss meist vermindert und die Lungenvenen sind meist normal groß oder verkleinert. Im Gegensatz dazu kommt es bei einer erhöhten Lungengefäßdurchblutung, beispielsweise bei Patienten mit bestimmten angeborenen Herzfehlern, zu einer Vergrößerung sowohl der proximalen als auch der distalen Pulmonalarterien und zu einer Vergrößerung der Lungenvenen. Eine besonders ausgeprägte Zunahme des Lungenblutflusses wird bei einem Shunt (Blutabfluss) von links nach rechts beobachtet, beispielsweise bei einem Vorhofseptumdefekt vom linken Vorhof nach rechts.

Eine pulmonalvenöse Hypertonie wird bei einer Mitralstenose sowie bei jeder linksventrikulären Herzinsuffizienz festgestellt. In diesem Fall sind die Lungenvenen in den oberen Teilen der Lunge besonders erweitert. Da der Druck in den Lungenkapillaren den onkotischen Druck des Blutes in diesen Bereichen übersteigt, tritt ein interstitielles Ödem auf, das sich radiologisch durch das Auslöschen der Ränder der Lungengefäße und eine Zunahme der Dichte des die Bronchien umgebenden Lungengewebes manifestiert. Mit der Zunahme der Lungenstauung und der Entwicklung eines Alveolarödems kommt es zu einer beidseitigen Ausdehnung der Lungenwurzeln, die in ihrer Erscheinung einem Schmetterling ähneln. Anders als beim sogenannten Herzödem der Lunge sind die radiologischen Veränderungen bei einer Schädigung, die mit einer Zunahme der Durchlässigkeit der Lungenkapillaren einhergeht, diffus und ausgeprägter.

Echokardiographie

Die Echokardiographie ist eine Methode zur Untersuchung des Herzens mittels Ultraschall. Diese Methode ist mit der Röntgenuntersuchung vergleichbar, da sie die Strukturen des Herzens visualisiert, seine Morphologie und Kontraktionsfunktion beurteilt. Dank der Möglichkeit, Bilder computergestützt nicht nur auf Papier, sondern auch auf Video aufzuzeichnen, hat sich der diagnostische Wert der Echokardiographie deutlich erhöht. Die Möglichkeiten dieser nicht-invasiven Untersuchungsmethode nähern sich derzeit denen der invasiven Röntgen-Angiokardiographie an.

Der in der Echokardiographie verwendete Ultraschall hat eine viel höhere Frequenz (im Vergleich zur für das Gehör zugänglichen Frequenz). Sie erreicht 1–10 Millionen Schwingungen pro Sekunde oder 1–10 MHz. Ultraschallschwingungen haben eine kurze Wellenlänge und können in Form schmaler Strahlen (ähnlich wie Lichtstrahlen) empfangen werden. Beim Erreichen der Grenze von Medien mit unterschiedlichem Widerstand wird ein Teil des Ultraschalls reflektiert, während der andere Teil seinen Weg durch das Medium fortsetzt. In diesem Fall sind die Reflexionskoeffizienten an der Grenze verschiedener Medien, beispielsweise „Weichgewebe – Luft“ oder „Weichgewebe – Flüssigkeit“, unterschiedlich. Außerdem hängt der Grad der Reflexion vom Einfallswinkel des Strahls auf die Grenzfläche der Medien ab. Daher erfordern die Beherrschung dieser Methode und ihre rationelle Anwendung ein gewisses Geschick und Zeit.

Zur Erzeugung und Aufzeichnung von Ultraschallschwingungen wird ein Sensor verwendet, der einen piezoelektrischen Kristall mit an den Rändern angebrachten Elektroden enthält. Der Sensor wird auf die Brustoberfläche im Bereich der Herzprojektion aufgesetzt, und ein schmaler Ultraschallstrahl wird auf die zu untersuchenden Strukturen gerichtet. Ultraschallwellen werden von den Oberflächen unterschiedlich dichter Strukturen reflektiert und kehren zum Sensor zurück, wo sie aufgezeichnet werden. Es gibt verschiedene Echokardiographie-Modi. Die eindimensionale M-Echokardiographie erzeugt ein Bild der Herzstrukturen mit einem zeitlichen Verlauf ihrer Bewegung. Im M-Modus ermöglicht das resultierende Bild des Herzens die Messung der Wanddicke und der Größe der Herzkammern während Systole und Diastole.

Die zweidimensionale Echokardiographie ermöglicht die Aufnahme eines zweidimensionalen Bildes des Herzens in Echtzeit. Dabei kommen Sensoren zum Einsatz, die ein zweidimensionales Bild ermöglichen. Da die Untersuchung in Echtzeit erfolgt, ist die Videoaufzeichnung die umfassendste Methode zur Aufzeichnung der Ergebnisse. Durch die Verwendung verschiedener Untersuchungspunkte und die Änderung der Strahlrichtung ist es möglich, ein relativ detailliertes Bild der Herzstrukturen zu erhalten. Folgende Sensorpositionen werden verwendet: apikal, suprasternal und subkostal. Der apikale Zugang ermöglicht die Aufnahme eines Schnitts aller vier Herzkammern und der Aorta. Generell ähnelt der apikale Schnitt in vielerlei Hinsicht einem angiographischen Bild in der anterioren schrägen Projektion.

Die Doppler-Echokardiographie ermöglicht die Beurteilung des Blutflusses und der damit verbundenen Turbulenzen. Der Doppler-Effekt beruht darauf, dass sich die Frequenz des Ultraschallsignals bei der Reflexion an einem bewegten Objekt proportional zur Geschwindigkeit des georteten Objekts ändert. Bewegt sich ein Objekt (z. B. Blut) auf den Ultraschallimpulse erzeugenden Sensor zu, erhöht sich die Frequenz des reflektierten Signals, bei der Reflexion an einem bewegten Objekt verringert sie sich. Es gibt zwei Arten von Doppler-Untersuchungen: die kontinuierliche und die gepulste Doppler-Kardiographie. Mit dieser Methode lässt sich die Blutflussgeschwindigkeit in einem bestimmten Bereich in einer für den Forscher interessanten Tiefe messen, beispielsweise die Geschwindigkeit des Blutflusses im supravalvulären oder subvalvulären Raum, die sich bei verschiedenen Defekten ändert. Die Aufzeichnung des Blutflusses an bestimmten Punkten und in einer bestimmten Phase des Herzzyklus ermöglicht somit eine relativ genaue Beurteilung des Ausmaßes einer Klappeninsuffizienz oder -stenose der Herzöffnung. Darüber hinaus ermöglicht diese Methode auch die Berechnung des Herzzeitvolumens. Derzeit gibt es Doppler-Systeme, die die Aufzeichnung von Doppler-Echokardiogrammen in Echtzeit und Farbbildern synchron mit einem zweidimensionalen Echokardiogramm ermöglichen. Dabei werden Strömungsrichtung und -geschwindigkeit in unterschiedlichen Farben dargestellt, was die Wahrnehmung und Interpretation diagnostischer Daten erleichtert. Leider können nicht alle Patienten erfolgreich mittels Echokardiographie untersucht werden, beispielsweise aufgrund eines schweren Lungenemphysems oder Übergewichts. In diesem Zusammenhang wurde eine Modifikation der Echokardiographie entwickelt, bei der die Registrierung über einen in die Speiseröhre eingeführten Sensor erfolgt.

Die Echokardiographie ermöglicht vor allem die Beurteilung der Größe der Herzkammern und der Hämodynamik. Mithilfe der M-Echokardiographie können die Größe des linken Ventrikels während der Diastole und Ristole, die Dicke seiner Rückwand und des Ventrikelseptums gemessen werden. Die erhaltenen Größen können in Volumeneinheiten (cm 2 ) umgerechnet werden. Auch die linksventrikuläre Ejektionsfraktion wird berechnet, die normalerweise 50 % des enddiastolischen Volumens des linken Ventrikels übersteigt. Die Doppler-Echokardiographie ermöglicht die Beurteilung des Druckgradienten durch die verengte Öffnung. Die Echokardiographie wird erfolgreich zur Diagnose einer Mitralstenose eingesetzt und ein zweidimensionales Bild ermöglicht eine recht genaue Bestimmung der Größe der Mitralöffnung. Dabei werden auch eine gleichzeitig bestehende pulmonale Hypertonie und der Schweregrad der rechtsventrikulären Läsion sowie deren Hypertrophie beurteilt. Die Doppler-Echokardiographie ist die Methode der Wahl zur Beurteilung einer Insuffizienz durch die Klappenöffnungen. Echokardiogramme sind besonders wertvoll, um die Ursache einer Mitralklappeninsuffizienz zu erkennen, insbesondere bei der Diagnose eines Mitralklappenprolaps. In diesem Fall kann die Verschiebung des Mitralklappensegels nach hinten während der Systole sichtbar sein. Mit dieser Methode lässt sich auch die Ursache der Verengung ermitteln, die im Weg des Blutausstoßes vom linken Ventrikel in die Aorta auftritt (valvuläre, supravalvuläre und subvalvuläre Stenose, einschließlich obstruktive Kardiomyopathie). Mit dieser Methode lässt sich eine hypertrophe Kardiomyopathie mit einem hohen Grad an Genauigkeit an verschiedenen Stellen diagnostizieren, sowohl asymmetrisch als auch symmetrisch. Die Echokardiographie ist die Methode der Wahl zur Diagnose eines Perikardergusses. Hinter dem linken Ventrikel und vor dem rechten Ventrikel kann eine Schicht Perikardflüssigkeit sichtbar sein. Bei einem großen Erguss ist eine Kompression der rechten Herzhälfte sichtbar. Auch ein verdicktes Perikard und eine Perikardverengung lassen sich erkennen. Allerdings können einige Strukturen rund um das Herz, wie z. B. das epikardiale Fett, schwer vom verdickten Perikard zu unterscheiden sein. In diesem Fall liefern Methoden wie die Computertomographie (Röntgen und Kernspintomographie) ein besseres Bild. Die Echokardiographie ermöglicht die Darstellung papillomatöser Wucherungen an den Herzklappen bei infektiöser Endokarditis, insbesondere wenn die Vegetation (durch die Endokarditis) einen Durchmesser von mehr als 2 mm hat. Die Echokardiographie ermöglicht die Diagnose von Vorhofmyxomen und intrakardialen Thromben, die in allen Untersuchungsmodi gut erkennbar sind.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ]

Radionukliduntersuchung des Herzens

Die Studie basiert auf der Einführung von radioaktiv markiertem Albumin oder Erythrozyten in eine Vene. Radionuklidstudien ermöglichen die Beurteilung der kontraktilen Funktion des Herzens, der Durchblutung und Ischämie des Myokards sowie die Erkennung von Nekrosebereichen. Zur Ausrüstung für Radionuklidstudien gehört eine Gammakamera in Kombination mit einem Computer.

Eine Radionuklidventrikulographie wird mithilfe der intravenösen Injektion von mit Technetium-99 markierten roten Blutkörperchen durchgeführt. Dadurch entsteht ein Bild der Herzkammern und großen Gefäße (in gewissem Maße ähnlich den Daten einer Herzkatheterisierung mit Röntgenangiokardiographie). Die resultierenden Radionuklidangiokardiogramme ermöglichen die Bewertung der regionalen und allgemeinen Funktion des Myokards der linken Herzkammer bei Patienten mit ischämischer Herzkrankheit, die Auswertung der Auswurffraktionen, die Feststellung der Funktion der linken Herzkammer bei Patienten mit Herzfehlern, was für die Prognose wichtig ist, und die Untersuchung des Zustands beider Herzkammern, was bei Patienten mit angeborenen Herzfehlern, Kardiomyopathien und arterieller Hypertonie wichtig ist. Mit dieser Methode lässt sich auch das Vorhandensein eines intrakardialen Shunts diagnostizieren.

Die Perfusionsszintigraphie mit radioaktivem Thallium-2O1 ermöglicht die Beurteilung des Zustands der Koronarzirkulation. Thallium hat eine relativ lange Halbwertszeit und ist ein teures Element. In eine Vene injiziertes Thallium gelangt mit dem Koronarblutfluss zu den Myokardzellen und durchdringt die Membran der Herzmuskelzellen im durchbluteten Teil des Herzens und reichert sich in ihnen an. Dies kann auf einem Szintigramm festgehalten werden. In diesem Fall akkumuliert ein schlecht durchbluteter Bereich stärker Thallium, und ein nicht durchbluteter Bereich des Myokards erscheint als „kalter“ Fleck auf dem Szintigramm. Eine solche Szintigraphie kann auch nach körperlicher Anstrengung durchgeführt werden. In diesem Fall wird das Isotop während der Phase maximaler Anstrengung intravenös verabreicht, wenn der Patient einen Angina-pectoris-Anfall entwickelt oder Veränderungen im EKG auf eine Ischämie hinweisen. In diesem Fall werden ischämische Bereiche aufgrund ihrer schlechteren Durchblutung und geringeren Thalliumakkumulation in den Herzmuskelzellen erkannt. Bereiche, in denen sich kein Thallium anreichert, entsprechen Zonen mit Narbenveränderungen oder einem frischen Myokardinfarkt. Die Thallium-Szintigraphie hat eine Sensitivität von ca. 80 % und eine Spezifität von 90 % zum Nachweis einer Myokardischämie. Sie ist wichtig für die Beurteilung der Prognose bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit. Die Thallium-Szintigraphie wird in verschiedenen Projektionen durchgeführt. Dabei werden linksventrikuläre Myokardszintigramme angefertigt, die in Felder unterteilt sind. Der Grad der Ischämie wird anhand der Anzahl der veränderten Felder beurteilt. Im Gegensatz zur Röntgen-Koronarangiographie, die morphologische Veränderungen der Arterien zeigt, ermöglicht die Thallium-Szintigraphie die Beurteilung der physiologischen Bedeutung stenotischer Veränderungen. Daher wird die Szintigraphie manchmal nach einer Koronarangioplastie durchgeführt, um die Funktion des Bypasses zu beurteilen.

Bei Patienten mit akutem Myokardinfarkt wird nach Gabe von Technetium-99-Pyrophosphat eine Szintigraphie durchgeführt, um den Nekrosebereich zu identifizieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden qualitativ durch Vergleich mit dem Absorptionsgrad von Pyrophosphat durch die Knochenstrukturen, die es aktiv anreichern, bewertet. Diese Methode ist wichtig für die Diagnose eines Myokardinfarkts bei atypischem Krankheitsverlauf und Schwierigkeiten bei der elektrokardiographischen Diagnose aufgrund einer gestörten intraventrikulären Überleitung. 12–14 Tage nach Infarktbeginn sind keine Anzeichen einer Pyrophosphatansammlung im Myokard mehr erkennbar.

MR-Tomographie des Herzens

Die Kernspinresonanzuntersuchung des Herzens basiert auf der Tatsache, dass die Kerne einiger Atome in einem starken Magnetfeld selbst elektromagnetische Wellen aussenden, die aufgezeichnet werden können. Mithilfe der Strahlung verschiedener Elemente und der Computeranalyse der resultierenden Schwingungen können verschiedene Strukturen in Weichteilen, einschließlich des Herzens, gut visualisiert werden. Mit dieser Methode können die Strukturen des Herzens auf verschiedenen horizontalen Ebenen eindeutig bestimmt, d. h. Tomogramme erstellt und morphologische Merkmale wie Kammergröße und Herzwanddicke geklärt werden. Mithilfe der Kerne verschiedener Elemente können Nekroseherde im Myokard erkannt werden. Durch die Untersuchung des Strahlungsspektrums von Elementen wie Phosphor-31, Kohlenstoff-13 und Wasserstoff-1 kann der Zustand energiereicher Phosphate beurteilt und der intrazelluläre Stoffwechsel untersucht werden. Kernspinresonanz in verschiedenen Modifikationen wird zunehmend eingesetzt, um sichtbare Bilder des Herzens und anderer Organe zu erhalten und den Stoffwechsel zu untersuchen. Auch wenn diese Methode noch immer recht teuer ist, besteht kein Zweifel daran, dass sie sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in der praktischen Medizin ein großes Potenzial für den Einsatz bietet.